Развитие студенческого самоуправления в вузах Германии (историко-педагогический аспект)

Автор: Исаев Илья Федорович, Акиншина Инна Брониславовна

Журнал: Высшее образование сегодня @hetoday

Рубрика: Международные сравнения

Статья в выпуске: 2, 2018 года.

Бесплатный доступ

Представлен ретроспективный анализ развития содержания деятельности и функций студенческого самоуправления в вузах Германии на протяжении четырех исторических периодов, каждый из которых характеризуется своими особенностями, связанными с развитием университетов, созданием студенческих объединений, развитием организационно-структурной деятельности студенческого самоуправления и закреплением его законных прав в нормативно-правовых документах Германии.

Студенческое самоуправление, студенческие объединения, органы студенческого самоуправления, высшая школа

Короткий адрес: https://sciup.org/148321013

IDR: 148321013 | УДК: 378.09(430) | DOI: 10.25586/RNU.HET.18.02.P.34

Текст научной статьи Развитие студенческого самоуправления в вузах Германии (историко-педагогический аспект)

верситетах считались коллегии (Kollegien) и бурсы (Bursen). Кол- легии в своем составе имели преподавателей, а бурсы – студентов [2, с. 10].

Отдельные корпорации, названные нами выше, составляли общую университетскую корпорацию (Gesamtkorporation), имеющую собственные органы управления: университетское собрание, университетский совет или сенат, ректора, консилиум и канцлера. Университетское собрание было высшим органом университета, на нем имели право присутствовать все члены университетского сообщества. Сюда входили магистры и студенты, которые имели как пассивное, так и активное право участия в жизни университета. Но с течением времени влияние студентов на руководство университета уменьшилось, и студенты постепенно были отстранены от управления университетом.

Таким образом, резюмируя вышеизложенное, можно отметить, что в Средние века студенты и профессора имели равные права в управлении университетом, пока в течение нескольких

ИННА БРОНИСЛАВОВНА

АКИНШИНА кандидат педагогических наук, доцент кафедр иностранных языков и педагогики Белгородского государственного национального исследовательского университета. Сфера научных интересов: теория и методика профессионального образования, сравнительная педагогика, высшее образование в Германии. Автор более 60 опубликованных научных работ столетий участие студентов в самоуправлении университетом зна- чительно не уменьшилось по причине вмешательства государства в самоуправление университета. Только с XIX века студенты стали объединяться и создавать свои студенческие корпорации.

На учебных занятиях в средневековом университете

Создание и развитие первых органов студенческого самоуправления

Начало XIX века отмечено организацией во всех университетах буршеншафтов (Burschenschaften), включавших корпорированное студенчество со своими обычаями и традициями, поддержкой друг друга и после окончания университета, которые объединились в общий союз немецких буршеншафтов всех университетов [2, с. 12]. Этот союз выдвинул требование создания студенческого самоуправления в университетах с правом участия в академическом самоуправлении. Но руководство многих университетов было не готово удовлетворить требования студентов.

Такие исторические события, как Освободительная война против наполеоновской Франции, революция 1848 года, становление капиталистического общества в Европе, в том числе и в Германии, оказали огромное влияние на мировоззрение студенчества. Несмотря на сопротивление со стороны руководства университета и государственных властей, студентам удалось добиться создания первого студенческого

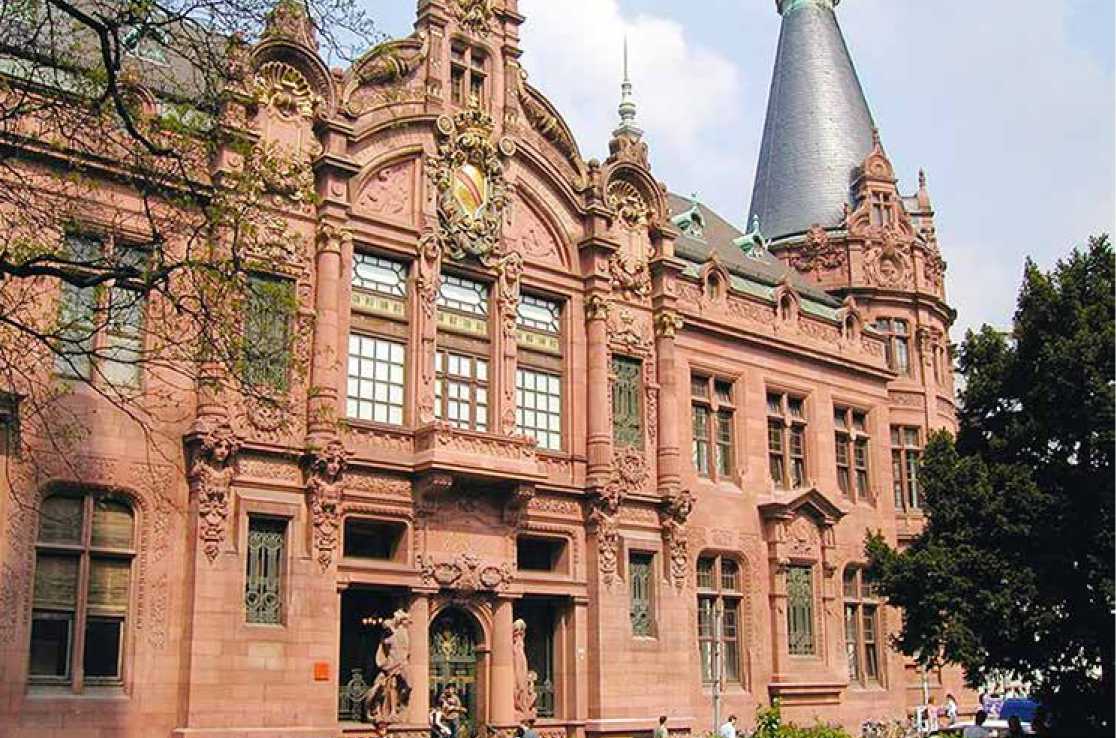

Гейдельбергский университет

комитета в Тюбингенском университете (1821–1825), студенческого парламента в университете г. Эйзе-наха (1848). В период революции 1848 года на своем съезде 1200 студентов призывали отменить оплату за обучение, требовали автономии университетов, создания органов студенческого самоуправления. После провала революции эти прогрессивные идеи потерпели крах, и бур-шеншафтам пришлось снова и снова бороться за свои права, за учреждение студенческого самоуправления. Это свидетельствует, что ни в немецком обществе, ни среди студентов тогда не сложилось еще представления о назначении, структуре и органах студенческого самоуправления, а многие влиятельные лица оспаривали его целесообразность.

Следует отметить тот факт, что в истории развития студенческого самоуправления наряду с корпори-рованными студентами (буршен- шафтами) появляются некорпорированные, т.н. свободные студенты, которые становятся инициаторами создания студенческого самоуправления со своим уставом и органами самоуправления.

Благодаря инициативам и упорству некорпорированных студентов прусскому министру культуры в 1911 году был предоставлен проект [2, с. 15], призванный закрепить правовой статус студенческого самоуправления и студенческих комитетов, но и на этот раз замысел их создания не нашел государственной поддержки.

Несмотря на то, что самоуправление в некоторых университетах неоднократно вводилось, в большинстве случаев оно терпело неудачу из-за противоречий между собственными претензиями на организацию студенческой жизни и враждебностью между отдельными группами молодежи, прежде всего между наци- ональными и поземельными студенческими объединениями (союзами).

В период существования Веймарской республики студенты, вернувшиеся с войны, повсеместно основывали студенческие объединения с уставами, положениями, органами самоуправления. Основное внимание в практической работе уделялось помощи нуждающимся студентам из рабочей среды. Представители студенческих комитетов встречались на собраниях созданного тогда Немецкого студенческого союза (Dachverdand der Deutschen Studentenschaften).

В последующие годы Немецкий студенческий союз превратился в народно-расистский союз и в 1927 году потерял государственное признание. После 1931 года большинство студентов вступило в Национал-социалистический немецкий студенческий союз, и с приходом к власти национал-социалистов студенческое самоуправление следовало идеологии нацистской Германии.

Студенческое самоуправление в послевоенный период

В 1945 году оккупационные власти запретили все студенческие союзы, существовавшие в Германии, но в 1946 году поддержали восстановление в университетах студенческих комитетов. Кроме всего прочего, их цель состояла в том, чтобы до конца изжить националистические устремления в молодежной среде и способствовать формированию демократической политической культуры.

После Второй мировой войны на территории бывшей Германии было создано два государства: Федеративная Республика Германии, основанная 23 мая 1949 года и объединившая три оккупационные зоны, находившиеся под управлением Англии, Франции и Соединенных Штатов; и Германская Демократи- ческая Республика, учрежденная 7 октября 1949 года, которая включила в свой состав восточную оккупационную зоны, находившуюся под управлением СССР.

Согласно Е. А. Артюховой, в обеих частях Германии происходили преобразования не только в области политики, экономики и идеологии, но и в области образования, которое рассматривалось как важнейший фактор возрождения демократии и экономической стабильности. В ГДР к концу 1960-х годов были построены основы социализма, а в ФРГ было создано социальнорыночное хозяйство, что повлияло на развитие высшего образования.

Державы-победительницы были согласны в том, что в Германии необходимо проводить денацификацию, демократизацию, демонополизацию и воспитывать население в духе демократии. Но все стороны понимали эти понятия по-разному, что впоследствии сказалось на вы- боре методов преобразования высшей школы [1].

Эти исторические реалии, безусловно, оказали огромное влияние на идеологию и организацию учебы и жизни студенческой молодежи в вузах обоих государств.

В послевоенные годы студенческое самоуправление в вузах ФРГ придерживалось антикоммунистической линии, поддерживало холодную войну. В этом качестве студенческое самоуправление признавалось государством. Однако с 1967 года развернулся процесс политизации студентов, среди активистов большинство составляли сторонники левых взглядов. В свою очередь, это привело к социальным и политическим конфликтам между студенчеством и администрацией вузов.

В начале 1970-х годов в университетах началась реформа, которая тормозилась консервативным профессорско-преподавательским составом. Требование студентов

Вюрцбургский университет сегодня

В современном университете ФРГ

о равном с преподавателями участии в университетских комитетах было отклонено решением Федерального конституционного суда 1973 года. Приговор был основан на том факте, что профессора должны иметь большинство голосов во всех решениях, касающихся исследований и преподавания, поскольку свобода исследований и преподавания была закреплена в Основном законе.

В 90-е годы XX века с исчезновением СССР начинается спад политической и общественной активности студенчества. Вместе с тем в среде студенческого самоуправления появляются новые формы деятельности, такие как гражданские инициативы, пацифистские, волонтерские движения и различные модели самопомощи.

Студенческое самоуправление в современный период

На современном этапе немецкое студенческое самоуправление действует на той основе, которая была заложена в основном в 1990-е годы.

Действующий в настоящее время рамочный закон о высшем образовании (Hochschulrahmengesetz) в Германии предусматривает статью, которая дает право студенчеству через студенческое самоуправление самому управлять своими делами. В законе не только определены понятия «студенчество», «органы самоуправления», «объединения», но и перечислены их функции. На основе этого права студенчество определяет свои цели и задачи в управлении своей жизнью и деятельностью [5].

В отличие от академического самоуправления, которое осуществляет свою деятельность на общевузовском уровне в рамках сената и его комиссий, студенческое самоуправление занимается исключительно только студенческими делами, предписанными рамочным законом. Ни один орган студенческого самоуправления не входит в систему управления вузом. Представитель студенческого комитета, входящий в состав сената вуза, имеет лишь совещательный или консультационный голос в академиче- ском самоуправлении. Институциональной связи между студенческим и академическим самоуправлением нет. Но, несмотря на это, студенческое самоуправление посредством такого участия имеет возможность высказать свою точку зрения в сенате и непосредственно донести информацию до студенчества.

Студенческое участие в управлении делами университета может осуществляться на различных уровнях. Одной из форм совместного принятия решения является участие представителей студенческого самоуправления в университетских органах управления. Кроме того, для студентов есть возможность объединения в разные структурированные ассоциации (союзы), которые представляют интересы студентов на университетском уровне [6].

Важно отметить тот факт, что каждая федеральная земля Германии осуществляет деятельность в области образования в соответствии со своим законом об образовании. Кроме того, и вузы име- ют право регулировать детали своего самоуправления в рамках своей собственной юрисдикции. Поэтому деятельность немецкого студенческого самоуправления и участие в управлении вузом зависят от нормативных документов вуза и от рамочного закона о высшем образовании федеральных земель [6].

Согласно рамочному закону о высшем образовании, в Германии центральными органами управления университета являются президент или ректор, академический сенат и совет. И в академическом сенате, и в совете участвуют представители студенческого самоуправления. Факультеты – это основные организационные подразделения университета, органами управления которых являются совет факультета и декан. В состав совета факультета также входят представители студенческого самоуправления [5].

Большинство законов о высшем образовании федеральных земель предусматривает участие студенческого самоуправления в органах университетского самоуправления и его право представлять интересы всего студенчества. Студенчество одного вуза, как правило, считает- ся объединением всех зачисленных в вуз студентов (от первого до последнего курса). Это рассматривается как обязательное членство студенческого сообщества [3]. Но только активисты на добровольной основе принимают участие в работе студенческого самоуправления [6].

Анализ деятельности студенческого самоуправления в Германии позволил выделить его основные задачи на современном этапе. Это: – представление интересов всех членов студенческого коллектива в органах академического самоуправления;

– участие в социально-экономической помощи студентам;

– формирование мировоззрения студенчества в соответствии с политикой вуза;

– участие в выполнении задач университета;

– содействие интеграции иностранных студентов;

– развитие спортивно-культурных движений;

– поддержка межрегиональных и международных студенческих отношений;

– помощь в адаптации и обучении студентов-первокурсников;

– организация социально-сервисной службы.

Свою деятельность студенческое самоуправление как компонент единого организма университета осуществляет через студенческие выборные органы: студенческий парламент и общий студенческий комитет.

Мы видим, что развитие студенческого самоуправления в Германии, как и в других странах, происходило под влиянием доминирующих политических и социально-экономических процессов. Его основной функцией была и остается социализация студентов. Несмотря на традиционно высокий авторитет университетов в немецком обществе и своеобразие студенческой среды, присущий ей особый колорит, студенческое самоуправление в Германии было и остается рутинным социальным институтом. Государство было и остается регулятором развития студенческого самоуправления, весьма жестко адаптирующим его к своим нуждам и идеологическим установкам.

Список литературы Развитие студенческого самоуправления в вузах Германии (историко-педагогический аспект)

- Артюхова Е.А. Развитие системы образования в Восточной и Западной Германии в конце 40 -начале 60-х годов XX века: дисс. … канд. истор. наук. 2011. 226 с. URL: http://www.dissercat.com/content/razvitie-sistemy-obrazovaniya-vvostochnoiizapadnoi-germanii-v-kontse-40-nachale-60-kh-god (дата обращения 26.11.2016).

- Bartsch, Hellmuth: Die Studentenschaften in der Bundesrepublik Deutschland. Organisation, Aufgaben und Rechtsform der studentischen Selbstverwaltung in der Bundesrepublik. 2 Aufl. Bonn-Holzlar 1971. 250 S.

- Gieseke, L. Die verfasste Studentenschaft, Ein nicht mehr zeitgemäßes Organisationsmodell von 1920, Baden-Baden 2001, S. 37 ff.

- Handbuch zur Hochschulpolitik -AStA RWTH-Aachen. URL: https://www.asta.rwth-aachen.de/media/medien/hopo_handbuch_ ad6f3.pdf

- Hochschulrahmengesetz. URL: http://www.gesetze-im-internet.de/hrg/index.html (дата обращения: 26.11.2016).

- Zusammenstellung der Modelle der studentischen Selbstverwaltung und Mitbestimmung in Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Österreich, Schweiz, Schweden, Finnland, Dänemark, Spanien, Polen, den USA sowie in Kanada. URL: https://www.bundestag.de/blob/423788/9f9e5369d66825077019e18277f9bc85/wd-3-191-06-pdf-data.pdf (дата обращения: 26.11.2016).