Развитие технологии изготовления неолитической керамики в Восточной Джезире и горах Загроса (Северный Ирак и Западный Иран)

Автор: Петрова Н.Ю.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Исследования керамики

Статья в выпуске: 256, 2019 года.

Бесплатный доступ

Развитие гончарной технологии прошло в своем развитии несколько этапов, и все они зафиксированы на территории восточной части Северной Месопотамии и гор Загроса (Северный Ирак и Западный Иран). Древнейшая керамика Северного Ирака с большой вероятностью технологически связана с керамическими комплексами Загроса. Широкое распространение керамики в регионе фиксируется в период протохассуны, технология изготовления которой подробно рассмотрена в статье.

Неолитическая керамическая технология, северная месопотамия, загрос, ярымтепе i, телль сотто, неолит ближнего востока, период протохас-суны

Короткий адрес: https://sciup.org/143168996

IDR: 143168996

Текст научной статьи Развитие технологии изготовления неолитической керамики в Восточной Джезире и горах Загроса (Северный Ирак и Западный Иран)

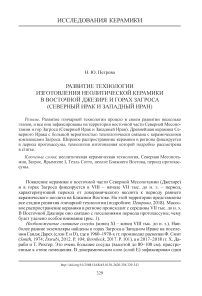

Появление керамики в восточной части Северной Месопотамии (Джезире) и в горах Загроса фиксируется в VIII – начале VII тыс. до н. э. – период, характеризующий переход от докерамического неолита к периоду раннего керамического неолита на Ближнем Востоке. На этой территории представлены все стадии развития гончарной технологии (подробнее: Петрова , 2018). Массовое распространение керамики в регионе происходит с середины VII тыс. до н. э. В Восточной Джезире оно связано с поселениями периода протохассуны, чему будет уделено особое внимание (рис. 1).

Необожженные глиняные сосуды (конец ХI – конец VIII тыс. до н. э.). Наиболее ранние экземпляры найдены в горах Загроса в Западном Иране на поселении Гандж Дарех (слои Е и D), где в 1960–1970-х гг. производил раскопки Ф. Смит (Smith, 1974; Darabi, 2012. Р. 104; Bernbeck, 2017. Р. 101), а в 2017–2018 гг. Х. Дараби и Т. Рихтер. Это очень большие сосуды (высотой до 80–100 см), пристроенные к стене помещения. В докерамическом слое (слой Е) зафиксирован один http://doi.org/10.25681/IARAS.0130-2620.256.329-343

глиняный фрагмент от маленького сосуда с пунктирным орнаментом ( Smith , 1974. P. 207; 1990. P. 332).

Информация о технологии изготовления необожженных сосудов очень скудна. Известно, что посуда с поселений Гандж Дарех (слой D) делалась из формовочной массы «глина + растительная примесь» ( Mellaart , 1975. P. 78). При конструировании использовался лоскутный налеп ( Smith , 1990. Р. 326; Vandiver , 1987. Р. 16).

Сосуды из гипса и известняка известны на Ближнем Востоке с конца VIII тыс. до н. э. В Загросе сосуды из гипса были выявлены на поселениях Чога Сефид, Али Кош. На поселении Али Кош известны изделия, состоящие из смеси гипса и кальцинированной глины. На подобных сосудах зафиксировано применение лоскутной технологии, а также отпечатки корзин ( Kingery et al. , 1988. Р. 219– 227; Miyake , 2016. Р. 120).

В период протохассуны эта традиция проявляет себя в нанесении, предположительно, известкового раствора на глиняные сосуды. Подобное покрытие одной или обеих поверхностей сосуда зафиксировано автором на поселениях Телль Сотто и Ярымтепе I в Северном Ираке. Также оно отмечено на сосудах этого периода в Сирии ( Nieuwehuyse, Dooijes , 2008. Р. 162, 169) и на керамике поселения Джармо в горах Загрос ( Adams , 1983. Р. 215). Гипс в период прото-хассуны также использовался для обмазки корзин (например, на поселении Умм Дабагийя) ( Kirkbride , 1972. P. 4. Pl. VI).

Первые намеренно обожженные керамические сосуды (рубеж VIII –VII тыс. до н. э.)

Первая керамика гор Загроса (территория Ирана и Ирака)

Переход к первым намеренно обожженным керамическим сосудам на Гандж Дарех, вероятно, произошел не позже существования слоя D (7750 cal BC) ( Bernbeck , 2017. P. 101). В дальнейшем керамика появляется на поселениях Али Кош ( Hole et al. , 1969. P. 109–115) и Тепе Гуран. Али Кош датируется последней третью VIII – VII тыс. до н. э. ( Darabi , 2012. Р. 104). В найденной здесь керамике отмечается наличие растительной примеси ( Mellaart , 1975. P. 80–90). Самые ранние обожженные фрагменты керамики на Тепе Гуран (7100–6800 cal BC) не содержат примесей ( Bernbeck , 2017, Р. 101; Mellaart , 1975. Р. 86).

В начале VII тыс. до н. э. керамика распространяется в этой зоне уже достаточно широко. Кроме названных поселений это Тепе Сараб, Кале Ростам (фаза III и II), Тал-е-Мушки в Западном Иране, поселение Джармо в Восточном Ираке ( Bernbeck , 2017, Р. 107,108; Braidwood, Howe , 1960. Р. 38–49; Mellaart , 1975. Р. 86). Про керамику Тепе Гуран и Тепе Сараб известно, что она расписная с «грубой» растительной примесью (соломой – по Дж. Мелларту) в формовочной массе ( Bernbeck , 2017. Р. 101; Mellaart , 1975. Р. 86, 87). Для керамики Гандж Дарех В (Ibid. P. 79) отмечается использование трех видов глин, а также применение лоскутного налепа ( Vandiver , 1987. Р. 16, 18).

Керамика поселения Джармо разделена на две разновидности – более «раннюю» и более «позднюю». Технология изготовления обеих характеризуется наличием в формовочной массе тонкой растительной примеси – до 5 мм в длину и около 1 мм в ширину с продольными линиями, наличием круглых отверстий диаметром 0,4 мм, что связывается Ф. Мэтсоном с присутствием навоза ( Matson , 1960. Р. 68). Аналогии «ранней» посуде следует искать в керамике поселений Тепе Гуран и Тепе Сараб. «Поздние» сосуды – с выступами на тулове, более грубые по внешнему виду – в составе глиняного теста содержат растительные и известковые минеральные примеси большего размера и в большем количестве. Этот вид сосудов имеет близкое сходство с керамикой протохассуны Северной Месопотамии ( Бадер , 1975. С. 105–110; Adams , 1983. Р. 215; Bernbeck , 2017. P. 103, 105).

Древнейшая керамика Восточной Джезиры

Телль Магзалия (конец VIII – начало VII тыс. до н. э.), расположенный на территории Синджарской равнины в Северном Ираке, представляет большой интерес как памятник с зафиксированными свидетельствами перехода от доке-рамического неолита к керамическому неолиту. Раскопки здесь производились Н. О. Бадером в конце 1970-х гг. ( Бадер , 1989). В первом строительном горизонте, в квадрате М-10, на глубине 720–780 см (близко к поверхности материка) был обнаружен стоявший, видимо, на дневной поверхности большой сосуд-хранилище из необожженной глины, который имел высоту 65 см и диаметр венчика – 45 см1. В придонной части сосуда выявлено круглое отверстие около 10 см в диаметре. Автор раскопок предполагал его использование в качестве хранилища для зерна (Там же. С. 61, 62. Рис. 18: 2; Bader , 1993a. P. 12, 13).

Близко к поверхности телля были найдены отдельные фрагменты керамических сосудов, которые, вероятно, можно было бы связать с самыми ранними стадиями гончарного производства в Северном Ираке. Самый ранний керамический фрагмент был зафиксирован на Телль Магзалии на глубине 470 см (квадрат М-9). К сожалению, о технологии их изготовления ничего не известно ( Бадер, Ле Мьер , 2008. С. 34). Кроме того, в слое памятника было найдено большое количество мятой сырой глины ( Бадер , 1989. С. 61, 105. Табл. 41: 13, 14, 20, 21 ).

Керамика периода протохассуны

Широкое распространение керамики в регионе связано с периодом протохас-суны. Этот наиболее ранний этап керамического неолита Восточной Джезиры был выделен Н. О. Бадером во время исследования поселений Кюльтепе и Телль Сотто ( Бадер , 1989). Керамика данного типа распространена в Северном Ираке (поселения Телль Сотто, Кюльтепе, Ярымтепе I, Умм Дабагийя, Телль Хассу-на, Телюль-эс-Таласат, Гинниг), Восточной Сирии (Телль Секер аль-Ахеймар,

Телль Кашкашок II, Телль Хазна II, Телль Букрас, Телль Рахеке, Телль Ханеке), в Турции (поселения Салат Чеми Яни, Сумаки Хююк и ряд других памятников) ( Бадер , 2008; Bader, Le Miere , 2013. P. 513; Le Miere , 2000; Nieuwehuyse , 2013. Р. 114)2.

Не существует единого мнения относительно происхождения культуры периода протохассуны. Различные черты материальной культуры, в том числе и аналогии в форме и орнаментации керамики, как уже было отмечено, связывают ее с поселением Джармо (Загрос) ( Bader , 1993b. P. 48). Кроме того, существует мнение о происхождении керамики протохассуны из керамики периода пре-протохассуны, выделенного на основании стратиграфии поселения Телль Секер аль-Ахеймар в Восточной Сирии. При этом отмечается, что керамика периода препротохассуны отличается от керамики протохассуны формами и наличием большого количества исключительно минеральных примесей ( Bader, Le Miere , 2013. P. 520; Nishiaki, Le Mière , 2005. P. 67).

Керамика периода протохассуны обычно характеризуется исследователями как «грубые сосуды» («Courseware»). Главные признаки в орнаментации – красная роспись и налепы. Технология изготовления сосудов описывается следующим образом:

Исходное сырье – глина, содержащая небольшое количество минеральных включений, подобных кальциту, и песок ( Bader et al. , 1994; Campbel, Baird , 1990. P. 70; Kirkbride , 1972. Р. 8).

Формовочная масса . На поселениях Телюль эс-Таласат, Телль Секер аль-Ахеймар, Телль Сотто, Кюльтепе и Ярымтепе I отмечалось наличие большого количества растительной примеси ( Bader et al. , 1994; Бадер , 1989. С. 218; Бадер, Ле Мьер , 2008. С. 32–34; Bader, Le Miere , 2013. P. 516, 518; Nieuwehuyse , 2013. Р. 120), которая иногда называется соломой (Телль Сотто, Телль Хассуна, Телль Кашкашок II) ( Бадер , 1989. С. 138; Lloyd, Safar , 1945. Р. 276; Maeda , 1991. P. 20). На Ярымтепе I, Умм Дабагийя и Гинниг, помимо соломы, также отмечалось присутствие более мелкой растительной примеси ( Башилов и др. , 1980. С. 115; Campbel, Baird , 1990. P. 70; Kirkbride , 1972. Р. 8). О. Ньювенхьюсе предполагает возможное наличие навоза в составе формовочной массы керамики этого периода ( Nieuwehuyse , 2013. Р. 125).

Конструирование . В ряде случаев сосуды были сделаны методом кольцевого ( Campbel, Baird , 1990. P. 70; Kirkbride , 1972. Р. 8) или лоскутного ( Campbel, Baird , 1990. P. 70) конструирования. Ф. Сафар, раскапывавший поселение Телль Хассуна, высказал предположение, что основания больших сосудов с ребрами были сделаны в земляной яме, а потом надстроены ( Lloyd, Safar , 1945. Р. 277).

Обработка поверхности . Сосуды заглаживались травой ( Kirkbride , 1972. Р. 8), часто упоминается ангоб ( Campbel, Baird , 1990. P. 70; Kirkbride , 1972. Р. 8; Nieuwehuyse , 2013. Р. 120), а также лощение поверхности (Башилов и др., 1980. С. 115).

Обжиг . Сосуды обожжены при низкой температуре ( Campbel, Baird , 1990. P. 70; Башилов и др. , 1980. С. 115). При раскопках поселения Телль Сотто зафиксирован обжиг крупного сосуда в яме ( Бадер , 1989. С. 140).

Технико-технологический анализ по методике А. А. Бобринского

Керамика поселений Телль Сотто и Ярымтепе I

Поселения Ярымтепе I, Телль Сотто и Кюльтепе, относящиеся ко втор. пол. VII тыс. до н. э., были раскопаны Советской археологической экспедиций в Северном Ираке под руководством Р. М. Мунчаева, Н. Я. Мерперта и Н. О. Бадера в 1969–1976 гг. ( Мунчаев, Мерперт , 1981; Бадер , 1989). Для поселения Ярымтепе I периода протохассуны (XI горизонт) недавно была получена дата – 6220–6071cal.BC (7280 ± 30BP) ( Yutsis-Akimova et al. , 2018. P. 51).

Керамика поселений Телль Сотто и Кюльтепе была подвергнута техникотехнологическому анализу А. А. Бобринским. Им изучены исходное сырье и состав формовочных масс, в результате чего были выделены несколько видов глин средней и высокой пластичности, в которых присутствовал оолитовый известняк, как «спутник» местных глин. В качестве основного компонента формовочной массы помимо глины отмечен навоз мелкого и крупного рогатого скота в сухом состоянии, который идентифицируется по наличию измельченных стеблей травянистых и злаковых растений длиной до 0,5 мм и шириной 0,1–0,2 мм. При этом отмечается, что данная примесь содержится в концентрации от 40 до 70 % (преобладает 50–60 %) ( Бобринский , 1989). Также добавлялась солома и сено. А. А. Бобринский пришел к выводу, что глина выполняла в производствах такой керамики функции минеральной примеси или сырья-связки. Также исследователь отмечает наличие в керамике органических растворов ( Бобринский , 2006. С. 415). Обжиг характеризуется быстрым повышением температуры и недостаточной продолжительностью, что соответствует условиям, которые могли создаваться в костре на дне ям ( Бобринский , 1989. С. 334). Позже, основываясь на наблюдениях над цветом поверхности и изломов, степенью прокаленности и количеством слоев, было добавлено, что существовали три варианта обжига: под слоем горячей золы при температуре не более 450–550 °С; в окислительной среде с использованием кратковременного их выдерживания в зоне действия температур каления, т. е. выше 650–700 °С; в окислительной среде с использованием полных выдержек изделий при температурах каления глины ( Бобринский , 2006. С. 417–419).

Автором данной статьи было проведено технико-технологическое исследование керамики поселений Ярымтепе I3 и Телль Сотто по всем ступеням гончарной технологии с использованием методики А. А. Бобринского ( Бобринский , 1978; 1999).

Рис. 1. Карта неолитических памятников Джезиры и Загроса, упомянутых в тексте

1 – Салат Чеми Яни; 2 – Сумаки Хююк; 3 – Телль Кашкашок II; 4 – Телль Хазна II; 5 – Телль Секер аль-Ахеймар; 6 – Телль Магзалия; 7 – Ярым-тепе I; 8 – Телль Cотто; 9 – Кюльтепе; 10 – Гинниг; 11 – Телюль ес-Таласат; 12 – Телль Хассуна; 13 – Умм Дабагийя; 14 – Джармо; 15 – Тепе Сараб; 16 – Гандж Дарех; 17 – Тепе Гуран; 18 – Чога Сефид; 19 – Али Кош; 20 – Кале Ростам; 21 – Тал-е-Мушки

При изучении навыков отбора глинистого исходного сырья фиксировалась степень ожелезненности глины, степень ее запесоченности и состав естественных примесей. При исследовании формовочных масс определялся качественный состав искусственных примесей и их концентрация. Анализ керамики включал вторичный обжиг образцов в муфельной печи при температуре 850 °С, определение степени ожелезненности глины, изучение обломков сосудов с помощью микроскопа4, проведение специальных экспериментов с целью уточнения некоторых данных о составе органических материалов в формовочной массе сосудов и сравнение их с археологическими фрагментами керамики ( Петрова , 2012. С. 18)5.

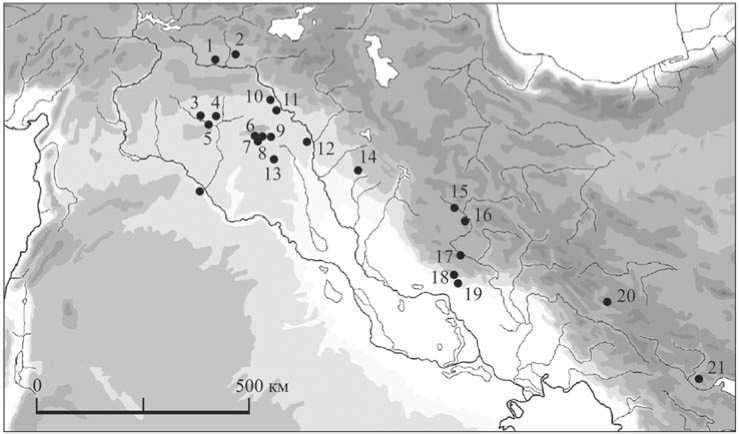

Для поселения Ярымтепе I (горизонты 11–12) было изучено 170 фрагментов от 150 сосудов (один сосуд в целом виде, остальные фрагментированы), а для Телль Сотто (горизонт 2) – от 42 сосудов (2 сосуда в целом виде, остальные фрагментированы (рис. 2))6 ( Петрова , 2012; 2016; Petrova , 2012).

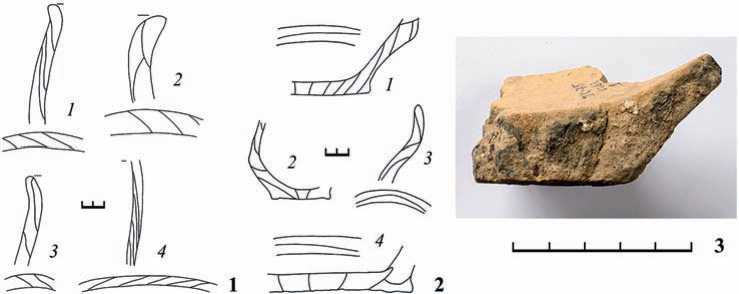

Рис. 2. Сосуды периода протохассуны

1 – Телль Сотто. 1974. II-D-1, гл. 220 см, гор-т 3. ГМИИ-№ I.2.a491 КП-417962; 2 – Телль Сотто. 1973. 10-B-1, гор-т 5. ГМИИ-№ I.2.a 636 КП-418107; 3 – Ярымтепе I, гор-т 12. ГМИИ -№ I.2.a483 КП 417954

Посуда разных категорий имела следующие размеры по диаметру венчика: сосуды-хранилища – 31–52 см, кувшины – 4–24 см, чаши – 6–32 см, горшки – 9–40 см, тазы – 27–52 (и более) см.

Исходное сырье . На поселении Телль Сотто сосуды делались из слабоза-песоченной (более грубые сосуды) и среднезапесоченной (более тонкие) оже-лезненной глины с естественной примесью известняка, на поселении Ярым-тепе I – преимущественно из среднеожелезненной среднезапесоченной глины с естественной примесью известняка (при этом различается несколько видов глин) ( Петрова , 2012. С. 16, 17).

Формовочная масса . Керамика делится на две группы. В первой, куда входят все виды сосудов (не менее 90 % всей коллекции), зафиксирован следующий состав формовочных масс: смесь глины и навоза мелкого или крупного рогатого скота в концентрации от 20 до 40 % и от 40 до 70 % – в зависимости от категории посуды. О присутствии навоза свидетельствует наличие очень мелких растительных остатков различного вида и степени измельченности с округлыми окончаниями (рис. 3: 2 ). Более грубые и крупные сосуды делались с добав-

Рис. 3. Керамика с поселения Телль Сотто

1 – отпечатки растительности в примеси навоза на внутренней поверхности фрагмента керамики. Телль Сотто, 1974, II-B-4, гор-т 2, п. 75, № 2; 2 – растительные остатки с округлыми окончаниями в примеси навоза. Телль Сотто, 1974, II-B-4, гор-т 2; 3 – отпечаток прокладки на внутренней поверхности сосуда. Телль Сотто, 1974, II-D-1, гл. 220 см, гор-т 3. ГМИИ-№ I.2.a 491 КП 417962

кой органической примеси в большей концентрации; кроме того, периодически фиксируется наличие крупных растительных остатков разной степени увлажненности – сена, подсушенной или свежей травы в сочетании с навозом. Вторая группа, состоящая только из тонкостенных чаш, не содержит в тесте примеси навоза ( Петрова , 2012).

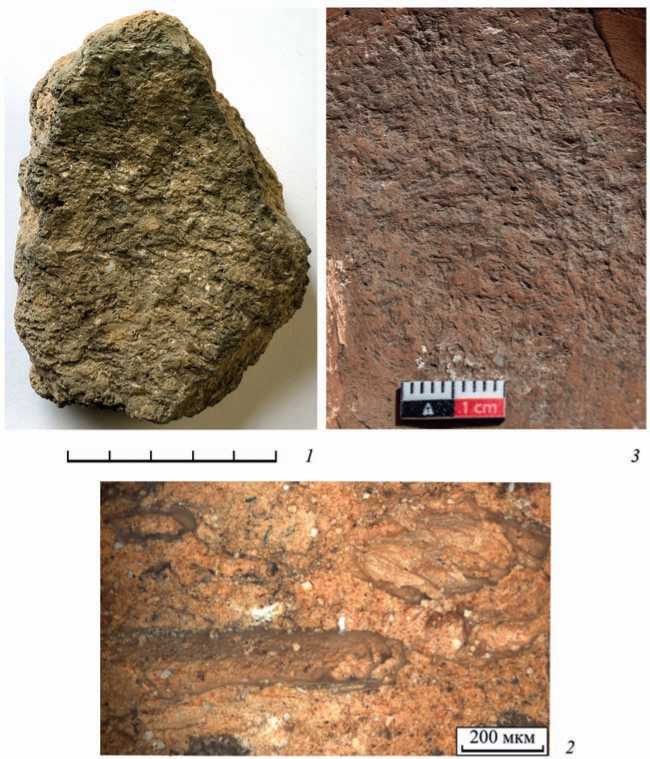

Конструирование сосудов производилось жгутовым и лоскутным налепом. Жгуты зафиксированы примерно в 60–70 % изученных фрагментов и использо-

Рис. 4. Методы конструирования керамики протохассуны

1 – Прорисовка спаев в вертикальном и горизонтальном изломах фрагментов керамики, изготовленных лоскутным налепом. Ярымтепе I, гор-т 12; 2 – прорисовка спаев в вертикальном и горизонтальном изломах фрагментов керамики, изготовленных с помощью жгутов. Ярымтепе I, гор-т 12 ; 3 – жгуты в изломе фрагмента керамики. Телль Сотто, 1975, п. 62, № 1

вались при конструировании разных категорий сосудов. Толстостенные сосуды (от 1 см и более) во всех случаях были изготовлены с помощью жгутов. Высота жгута – от 1,5 до 3,5 см в зависимости от величины сосуда. В двух случаях удалось зафиксировать диаметр жгутов – 2,6–2,8 см. На поселении Телль Сотто зафиксировано использование и лоскутов и жгутов при изготовлении одного сосуда (жгуты – в нижней части сосуда, лоскуты – в верхней).

Однослойный лоскутный налеп применялся при изготовлении как толстостенных (до 20 % случаев), так и тонкостенных сосудов всех категорий, но чаще фиксируется при создании последних (примерно 60–70 %). Размер лоскутов примерно 1,5 × 3,5–4,5 см, в подавляющем большинстве случаев высота элемента превышает длину (рис. 4: 1 ). В ряде случаев отмечено выбивание внешней поверхности сосудов плоской колотушкой. На внутренней поверхности некоторых сосудов имеются различные статические отпечатки, вероятно от формы-модели или прокладки ( Петрова , 2016). В одном случае на сосуде с поселения Телль Сотто видны отпечатки прокладки, вид которой еще предстоит установить (рис. 3: 3 )7.

Обработка поверхности сосудов производилась сначала пучком травы, а потом, иногда, кожей. В ряде случаев на сосудах поселения Телль Сотто отмечена известковая (или гипсовая, специальных анализов пока не проводилось) обмазка.

Обжиг . Изучение изломов фрагментов керамики дает некоторую возможность реконструкции условий обжига. Внешняя и внутренняя поверхности большинства черепков прокалены, а средний слой светло-серого цвета или слегка ожелезнен. Граница перехода слоев размыта. Тонкие фрагменты керамики прокалены насквозь.

Обжиг окислительный. Указанные особенности свидетельствуют о том, что керамические изделия достигли температур каления, т. е. не ниже 650 °С ( Бобринский , 1999. С. 96). Они находились в зоне действия таких температур длительное время при медленном их падении и остывали непосредственно в обжигательном устройстве. Условия обжига более детально разобраны А. А. Бобринским (Там же).

Для декорирования сосудов использовались различные налепы (преимущественно на сосудах-хранилищах и горшках), красная краска и ангоб из менее оже-лезненной глины (для украшения чаш и реже – горшков).

Керамика других памятников периода протохассуны

У автора статьи была также возможность познакомиться с образцами керамики, происходящими с поселений Умм Дабагийя, Телль Хазна II, Телль Секер-аль-Ахеймар, Телль Кашкашок II8.

Керамика поселения Умм Дабагийя сделана из глины с естественной примесью известняка. Кроме того, она содержит навоз жвачных животных в различной концентрации: более тонкие сосуды (кувшины и чаши) – от 10–20 до 20–30 %, а более грубые (горшки и жаровни) – 30–40 %. Сосуды изготовлены с помощью лоскутного налепа. На одном фрагменте миниатюрного сосуда на внутренней поверхности имеются неясные отпечатки прокладки. На внешней стороне дна жаровни видны четкие отпечатки плетенки. Керамика Телль Хазны II также сделана из глины с редкой примесью очень мелкого известняка и содержит навоз, вероятно крупного рогатого скота, в концентрации от 10–20 до 30–40 %. Керамика периода протохассуны на поселениях Телль Секер-аль-Ахеймар и Кашкашок II содержит навоз в концентрации 20–30 %.

Представляется, что все случаи, когда авторы писали о наличии более мелкой примеси в керамике протохассуны, чем та, которую они называли соломой, можно также считать признаками наличия навоза ( Bashilov et al. , 1980; Campbel, Baird , 1990. Р. 70; Kirkbride , 1972. Р. 8). Следовательно, присутствие навоза фиксируется как элемент основной традиции при составлении формовочной массы для изготовления керамики периода протохассуны.

В конструировании сосудов существовали две различные традиции: изготовление сосудов из жгутов на плоскости и из лоскутов на форме-основе (пока известны отпечатки только на внутренней поверхности сосудов). Интересно, что зафиксирован случай сосуществования этих двух традиций в одном сосуде.

Заключение

В результате изучения всех доступных источников (как литературных, так и непосредственно фрагментов керамики) представляется возможным сделать вывод о близости технологических керамических традиций на поселениях периода протохассуны с территории восточной части Северной Месопотамии и поселений в западной части гор Загроса. Прежде всего, это касается поселения Джармо, где зафиксированы как аналогичные технологические традиции (наличие навоза в качестве примеси, обмазка сосудов, вероятно, известковым раствором), так и общие черты в морфологии и орнаментации сосудов.

Кроме того, присутствие навоза в составе формовочной массы более ранней (предшествовавшей периоду протохассуны) керамики Джармо говорит о глубоких корнях данной традиции на этой территории ( Matson , 1960. Р. 68). Наличие растительной или органической примеси, может быть тоже являющейся навозом, фиксируется исследователями и на других памятниках региона как в Иране, так и в Ираке.

Возможно, также существует связь между керамикой периода протохассуны из Северной Месопотамии и найденной на поселениях в горах Тавра, где тоже отмечено наличие органической или растительной примеси в формовочной массе. Но пока таких сведений недостаточно. Связь керамики протохассуны с так называемой керамикой препротохассуны с территории Сирии представляется сомнительной из-за различий в морфологии и технологических традициях изготовления керамики, где использовались исключительно минеральные примеси в большой концентрации ( Бадер, Ле Мьер , 2008. С. 32).

Список литературы Развитие технологии изготовления неолитической керамики в Восточной Джезире и горах Загроса (Северный Ирак и Западный Иран)

- Бадер Н. О., 1975. Раннеземледельческое поселение телль Сотто (по раскопкам 1971, 1973-1974 гг.) // СА. № 4. С. 99-111.

- Бадер Н. О., 1989. Древнейшие земледельцы Северной Месопотамии. М.: Наука. 368 с.

- Бадер Н. О., 2008. Разведки российской археологической экспедиции в Северной Месопотамии // Археология Кавказа и Ближнего Востока: сб. к 80-летию члена-корреспондента РАН, профессора Р. М. Мунчаева. Ред.: Н. Я. Мерперт, С. Н. Кореневский. М.: Таус. С. 309-319.

- Бадер Н. О., Ле Мьер М., 2008. От докерамического к керамическому неолиту в Синджаре: начало протохассуны // Проблемы современной археологии: сб. памяти В. А. Башилова / Ред. М. Г. Мошкова. М.: Та-ус. С. 28-48.

- Башилов В. А., Большаков О. Г., Куза А. В., 1980. Древнейшие слои хассунского поселения Ярымтепе I в Северном Ираке // Отв. ред. Б. А. Рыбаков // СА. № 1. С. 106-129.

- Бобринский А. А., 1978. Гончарство Восточной Европы. Источники и методы изучения. М.: Наука. 272 с.

- Бобринский А. А., 1989. Технологические характеристики керамики телль Сотто и Кюльтепе // Бадер Н. О. Древнейшие земледельцы Северной Месопотамии. М.: Наука. С. 327-334.

- Бобринский А. А., 1999. Гончарная технология как объект историко-культурного изучения // Актуальные проблемы изучения древнего гончарства: коллективная монография / Под ред. А. А. Бобринского. Самара: Самарский гос. пед. ун-т. С. 5-109.

- Бобринский А. А., 2006. Данные технологии о происхождении гончарства // Вопросы археологии Поволжья. Вып. 4. Самара: Науч.-техн. центр. С. 413-421.

- Мунчаев Р. М., Мерперт Н. Я., 1981. Раннеземледельческие поселения Северной Месопотамии. М.: Наука. 320 с.

- Мунчаев Р. М., Мерперт Н. Я., Бадер Н. О., Амиров Ш. Н., 1993. Телль Хазна II - РАннеземледельческое поселение в Северо-восточной Сирии // РА. № 4. С. 25-42.

- Петрова Н. Ю., 2012. Технологическое изучение кеРАмики поселения хассунской культуры Ярымтепе I // РА. № 2. С. 15-22.

- Петрова Н. Ю., 2016. Технологическое изучение керамики поселения Ярымтепе I (периоды протохассуны и архаической Хассуны) // КСИА. № 242. С. 48-59.

- Петрова Н. Ю., 2018. О становлении керамического производства в Передней Азии // Горы Кавказа и Месопотамская степь на заре бронзового века: сб. 90-летию со дня рождения Р. М. Мунчаева / Ред. Х. А. Амирханов. М.: ИА РАН (в печати).

- Adams R. Mc., 1983. The Jarmo stone and pottery vessel industries // Prehistoric archaeology along the Zagros flanks / Ed. L. S. Braidwood et al. Chicago: The Oriental Institute of the University of Chicago. P. 209-232.

- Bader N. O., 1993а. Tell Maghzaliyah: an early Neolithic site in Northern Iraq. // Early stages in the evolution of Mesopotamian civilization. Soviet excavations in Northern Iraq // Eds.: N. Yoffee, J. J. Clark. Arizona: The University of Arizona Press. P. 7-40.

- Bader N. O., 1993b. The early agricultural settlement of tell Sotto // Early stages in the evolution of Mesopotamian civilization. Soviet excavations in Northern Iraq // Eds.: N. Yoffee, J. J.Clark. Arizona: The University of Arizona Press. P. 41-54.

- Bader N. O., Bashilov V. A., Le Miere M., Picon M., 1994. Productions locales et importations de cèramiquedans le Djebel Sinjar // Palèorient. Vol. 20. No. 1. P. 61-68.

- Bader N., Le Miere M., 2013. From pre-pottery Neolithic to pottery Neolithic in the Sinjar // Interpreting the late Neolithic of Upper Mesopotamia / Ed. O. P. Nieuwenhuyse et al. Turnhout: Brepols Publishers. P. 513-520.

- Bashilov V. A., Bolshakov O. G., Kouza A. V., 1980. The earliest strata of Yarim Tepe I // Sumer. Vol. 36. P. 43-64.

- Bernbeck R., 2017. Merging clay and fire: earliest evidence from the Zagros mountains // The Emergence of pottery in West Asia / Eds.: A. Tsuneki, O. Nieuwenhuyse, S. Campbel. Oxford: Oxbow Books. P. 97-118.

- Braidwood R. J., Howe B., 1960. Prehistoric investigations in Iraqi Kurdistan. Chicago: The University of Chicago Press. 246 p. (Studies in Ancient Oriental Civilization; no. 31.)

- Campbel S., Baird D., 1990. Excavation at Ginnig, the aceramic to early ceramic sequence in North Iraq // Palèorient. Vol. 16. No. 2. P. 65-78.

- Darabi H., 2012. Towards reassessing the Neolitization process in Western Iran // Documenta Praehistorica. Vol. XXXIX. P. 103-110.

- Hole F., Flannery K. V., Neely J. A., 1969. Prehistory and human ecology of the Deh Luran plain. An early village sequence from Khuzistan, Iran. Ann Arbor: University of Michigan. 435 p.

- Kingery D. W., Vandiver P. B., Prickett M., 1988. The beginnings of pyrotech-nology, part II: production and use of lime and gypsum plaster in the pre-pottery Neolithic Near East // Journal of field archaeology. Vol. 15. No. 2. P. 219-244.

- Kirkbride D., 1972. Umm Dabaghiyah, 1971: a preliminary report // Iraq. Vol. 34. Iss. 1. P. 3-15.

- Le Mière M., 2000. L'occupation Proto-Hassuna du Haut-Khabur occidental d'apres la cèramique // Prespection archèologique du Haut-Khabur occidental (Syrie du N. E.). Vol. I / Ed. B. Lyonnet. Beyrout: Institut français du Proche Orient. P. 127-149.

- Lloyd S., Safar F., 1945. Tell Hassuna: Excavations by the Iraq Government Directorate of Antiquities in 1943 and 1944 // Journal of Near Eastern Studies. Vol. 4. No. 4. P. 255-331.

- Maeda A., 1991. Pottery and small objects // Tell Kashkashok. The excavation at tell No. II / Ed. T. Matsutani. Tokio: The Institute of Oriental culture of the University of Tokio. P. 19-40.

- Matson F. R., 1960. Specialized ceramic studies and radioactive-carbon techniques // Braidwood R. J., Howe B. Prehistoric investigations in Iraqi Kurdistan. Chicago: The University of Chicago Press. P. 63-70. (Studies in Ancient Oriental Civilization; no. 31.)

- Mellaart J., 1975. The Neolithic of the Near East. London: Thames and Hudson Ltd. 300 p.

- Miyake Y., 2016. Origins of pottery as technological innovation in Southwest Asia // Der Anschitt. Beiheft 31. Bochum: Deutsches Bergbau-Museum. P. 115-124.

- Nieuwehuyse O. P., 2013. The Proto-Hassuna culture in the Khabur headwaters: a western neighbor's view // Neolithic archaeology in the Khabur valley, Upper Mesopotamia and Beyond / Eds.: Y. Nishiaki, K. Kashima, M. Verhoeven. Berlin: Ex oriente. P. 110-138. (Studies in Early Near Eastern production, subsistence and environment; no. 15.)

- Nieuwehuyse O. P., Dooijes R., 2008. A new life for old pots. Early pottery repairs from 7-th millennium Tell Sabi Abyad (Northern Syria) // Leiden journal of pottery studies. Vol. 24. P. 159-170.

- Nishiaki Y., Le Mière M., 2005. The oldest pottery Neolithic of Upper Mesopotamia: new evidence from Seker al-Aheimar, the Khabur, Northeast Syria // Palèorient. Vol. 31. No. 2. P. 55-68.

- Petrova N. Yu., 2012. A technological study of Hassuna culturу ceramics (YarimTepe I settlement) // Documenta Praehistorica. Vol. XXXIX. P. 75-81.

- Smith P. E. L., 1974. Ganj Dareh tepe // Paleorient, Vol. 2. No. 1. Р. 207-209.

- Smith P. E. L., 1990. Architectural innovation and experimentation at Ganj Dareh, Iran // Word Archaeology. Vol. 21. Iss. 3. P. 323-335.

- Tell Kashkashok. The excavations at tell No. II / Ed. T. Matsutani. Tokio: The Institute of Oriental culture of the University of Tokio, 1991. 127 p.

- Vandiver P., 1987. Sequential slab construction: a conservative Southwest Asiatic ceramic tradition, ca.7000-3000 B.C. // Paleorient. Vol. 13. No. 2. Р. 9-35.

- Yutsis-Akimova S., Gallet Y., Petrova N., Nowak S., Le Goff M., 2018. Geomagnetic field in the Near East at the beginning of the 6th millennium BC: Evidence for alternating weak and strong intensity variations // Physics of Earth and Planetary Interiors. Vol. 282. P. 49-59.