Развитие трудовой активности населения

Автор: Попов Андрей Васильевич

Журнал: Проблемы развития территории @pdt-vscc-ac

Рубрика: Развитие человеческого потенциала

Статья в выпуске: 6 (62), 2012 года.

Бесплатный доступ

В данной статье представлены теоретические основы трудовой активности как базовой характеристики трудового поведения. Оценена количественная сторона трудовой активности, выраженная в достигнутом уровне производительности труда. Высказано предложение по повышению уровня использования трудового потенциала.

Трудовая активность, производительность труда, резервы роста

Короткий адрес: https://sciup.org/147111042

IDR: 147111042 | УДК: 331.101.262(470.12)

Текст научной статьи Развитие трудовой активности населения

активности участников производства уделяется большое внимание. В ведущих фирмах создана система менеджмента, реализуемая по принципу консенсуса, включающая участие работников в получении прибыли, управлении организацией, введение творческих элементов в содержание труда, формирование особых средств мотивации: системы пожизненного найма, группового корпоративного духа фирмы и др. [8, с. 51-52].

В модели И.Н. Пионтовского (рис. 1) можно увидеть, что трудовая активность выступает как экономическая категория, представляющая собой процесс реализации трудового потенциала, зависящего от трудовой позиции экономически активного населения, законодательно закреплённых прав человека на трудовую деятельность, а также условий реализации активности работника в процессе трудовой деятельности [9, с. 9-10].

В рамках данного подхода можно предположить, что основным количественным показателем трудовой активности населения, доступным для статистических измерений, является его экономической активность. Данные таблицы 1 показывают, что за 2000 – 2010 годы уровень экономической активности населения Вологодской области повысился с 68 до 70%, что связано прежде всего с разви- тием экономики и, как следствие, ростом спроса на трудовые ресурсы. Аналогичные процессы характерны для СЗФО и России в целом.

Среди тенденций последних лет – увеличение в составе экономически активного населения региона работников, имеющих высшее (с 14 в 2000 году до 21% в

2010 году; табл. 2) и начальное профессиональное (с 12 в 2000 году до 25% в 2010 году) образование. Если в первой группе ожидается рост занятых в долгосрочной перспективе, то во второй в силу завершения модернизации базовых производств и перехода их на новую технологическую платформу – сокращение.

Рис. 1. Теоретическая модель трудовой активности населения

Удовлетворение правовых интересов

Правовой аспект Право человека на трудовую активность

Условия реализации трудовой активности

Социальный аспект Качество трудовой жизни

Источник: Пионтовский И.Н. Трудовая активность лиц старших возрастных групп в современных экономических условиях (на примере Дальнего Востока России) [Текст]: автореф. дис....канд. экон. наук: 08.00.05. – Хабаровск, 2012. – 24 с. (С. 10).

Таблица 1. Уровень экономической активности населения (в %)

|

Регион |

2000 г. |

2005 г. |

2010 г. |

|

Российская Федерация |

65,5 |

65,8 |

67,7 |

|

Северо-Западный федеральный округ |

66,4 |

68,6 |

70,6 |

|

Вологодская область |

67,9 |

68,1 |

69,6 |

|

Источник: Регионы России. Социально-экономические показатели [Текст]: стат. сборник / Росстат. – М., 2011. – 990 с. |

|||

Таблица 2. Распределение численности занятых в экономике по уровню образования (в %)

|

Год |

Высшее профессиональное |

Среднее профессиональное |

Начальное профессиональное |

Среднее (полное) общее |

Основное общее |

Не имеют основного общего образования |

||||||

|

РФ |

Вологодская область |

РФ |

Вологодская область |

РФ |

Вологодская область |

РФ |

Вологодская область |

РФ |

Вологодская область |

РФ |

Вологодская область |

|

|

2000 |

26,3 |

14,5 |

28,6 |

30,2 |

11,0 |

11,8 |

23,5 |

25,0 |

8,7 |

13,1 |

2,0 |

3,5 |

|

2005 |

26,6 |

17,1 |

25,4 |

25,4 |

18,3 |

24,5 |

22,7 |

21,9 |

6,3 |

9,3 |

0,7 |

0,3 |

|

2010 |

28,9 |

21,1 |

27,1 |

25,6 |

19,7 |

24,6 |

20,0 |

21,6 |

4,0 |

6,6 |

0,3 |

0,5 |

Источник: Российский статистический ежегодник [Текст]. – М., 2010. – С. 128.

Самая высокая доля занятых сохраняется в обрабатывающих производствах (23 – 24%), что объясняется исторически сложившейся структурой экономики региона: Вологодская область является преимущественно промышленной. Наблюдается постепенное снижение доли занятых в сельском и лесном хозяйстве (с 14 в 2000 году до 10% в 2010 году), а увеличение, напротив, в оптовой и розничной торговле (с 14 в 2000 году до 18% в 2010 году).

Характерный для рыночной экономики рост занятости в сфере услуг также просматривается в увеличении удельного веса занятых в таких видах экономической деятельности, как «гостиницы и рестораны», «транспорт и связь», «здравоохранение и предоставление социальных услуг» и др.

Количественной характеристикой трудовой активности, как было сказано выше, является производительность труда [20]. Несмотря на период значительного экономического роста в начале XXI века1, уровень производительности труда в докризисные годы в России оставался на отметке в 16,57 долл. на 1 занятого, что сопоставимо с такими странами, как Польша (21,19 долл.) и Турция (14,22 долл.). Данная информация представлена в таблице 3.

Отставание в эффективности труда наблюдается не только по отношению к развитым (США, Франция, Япония), но и к развивающимся странам (Эстония, Венгрия). Это может быть обусловлено как технологическими проблемами, так и отношением работников к труду, степенью реализации ими своих физических и умственных способностей.

Отношение к труду достаточно пластично, оно зависит от рмировавшихся ранее социальных установок, от реальной организационной ситуации, которая может целенаправленно создаваться как фирмами, так и государством [2, с. 58]. В связи с этим установленная законодательством продолжительность рабочего дня в течение календарной недели служит количественным отражением трудовой деятельности.

Таблица 3. Межстрановое сопоставление по производительности труда (2007 г.)

|

Страна |

ВВП на 1 занятого |

ВВП на 1 занятого, в час |

||

|

долл., ППС |

Россия = 1 |

долл., ППС |

Россия = 1 |

|

|

Франция |

77885 |

2,72 |

48,48 |

2,93 |

|

США |

92118 |

3,21 |

46,02 |

2,78 |

|

Германия |

68678 |

2,40 |

39,87 |

2,41 |

|

Япония |

64990 |

2,27 |

31,60 |

1,91 |

|

Венгрия |

47473 |

1,66 |

24,59 |

1,48 |

|

Эстония |

41607 |

1,45 |

22,63 |

1,37 |

|

Республика Корея |

47874 |

1,74 |

21,64 |

1,31 |

|

Польша |

39531 |

1,38 |

21,19 |

1,28 |

|

Россия |

28658 |

1,00 |

16,57 |

1,00 |

|

Турция |

30280 |

1,06 |

14,22 |

0,86 |

|

Бразилия |

17970 |

0,66 |

10,46 |

0,63 |

|

Украина |

14919 |

0,52 |

8,28 |

0,50 |

|

Китай |

8815 |

0,31 |

4,15 |

0,25 |

|

Индия |

7160 |

0,25 |

3,14 |

0,19 |

Источник: Жуковская В.М. Удельная оплата труда – индикатор конкурентоспособности [Текст] // Вопросы статистики. – 2009. – № 7. – С. 9.

Последнее десятилетие характеризовалось увеличением средней продолжительности рабочей недели. Максимального значения данный показатель достиг в 2007 году (38,8 ч./чел.; табл. 4 ), в последующие годы под влиянием мирового финансово-экономического кризиса происходило его падение, связанное с возросшим количеством трудящихся с частичной занятостью (до 5045 чел. к 2009 году).

В целом количество работников в России с ненормированными трудовыми гра- фиками, в том числе выполняющих сверхурочные работы, за период 2000 – 2010 гг. снизилось. В то же время возросла численность временно отсутствующих на рабочем месте (1286 тыс. чел. в 2005 году, 2101 тыс. чел. в 2010 году).

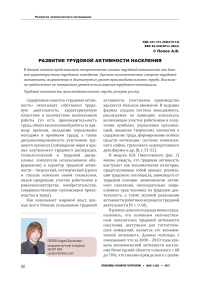

Всё это может свидетельствовать о снижении уровня трудовой активности у основной массы трудящихся, поэтому рассмотрим продолжительность рабочей недели по возрастному критерию ( рис. 2 ).

Таблица 4. Распределение численности занятых в экономике по фактической продолжительности рабочей недели (данные по РФ)

|

Год |

Всего, тыс. чел. |

В том числе |

Отработано часов в неделю |

||||

|

отработали часов в неделю |

временно отсутствовали |

всего, млн. ч. |

в среднем на 1 занятого, ч. |

||||

|

30 и менее |

31 – 40 |

41 и более |

|||||

|

2000 |

65273 |

5001 |

49359 |

8994 |

1919 |

2490 |

38,2 |

|

2005 |

68603 |

4494 |

57456 |

5367 |

1286 |

2645 |

38,6 |

|

2006 |

69157 |

3961 |

58407 |

5520 |

1270 |

2676 |

38,7 |

|

2007 |

70814 |

4006 |

59315 |

6108 |

1386 |

2746 |

38,8 |

|

2008 |

70603 |

4342 |

57994 |

6416 |

1851 |

2713 |

38,4 |

|

2009 |

69285 |

5045 |

56598 |

5635 |

2006 |

2629 |

37,9 |

|

2010 |

69804 |

4116 |

58918 |

4669 |

2101 |

2652 |

38,0 |

Источник: Труд и занятость в России [Текст]: стат. сборник / Росстат. - M., 2011. - 637 c.

Рис. 2. Распределение занятых в экономике по средней продолжительности рабочей недели на территории России

□ 2000 г. 0 2010 г.

Источник: Труд и занятость в России [Текст]: стат. сборник / Росстат. – M., 2011. – 637 c.

Данные рисунка 2 показывают, что уменьшение длительности рабочей недели произошло как раз у представителей групп в возрасте 20 – 59 лет, причём больше всего это коснулось работников от 30 до 39 лет (0,6 ч./чел.). В то же время по сравнению с 2000 годом трудовая активность молодёжи (население моложе 20 лет) и пенсионеров (старше 60 лет) на рынке труда значительно возросла. Молодые люди в 2010 году стали работать больше в среднем на 2,3 часа, а люди старше трудоспособного возраста – на 1,8 часа. Данные изменения являются следствием распространения практики временного трудоустройства несовер- шеннолетних граждан и лиц старше трудоспособного возраста, а также финансового неблагополучия данных социальнодемографических групп.

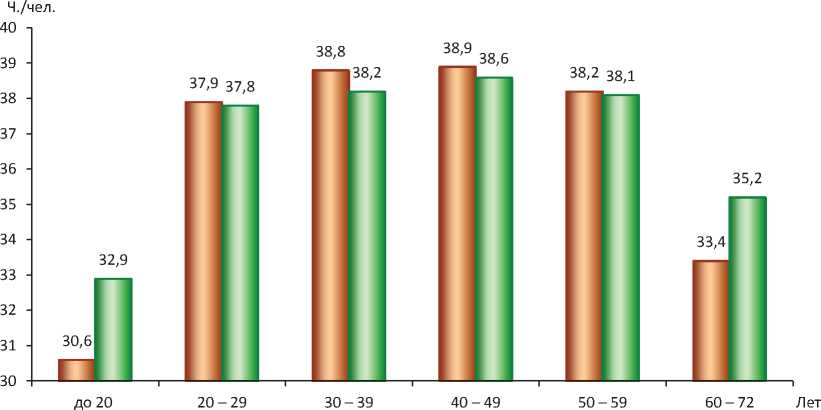

Между тем средняя продолжитель-ностьрабочейнеделивРоссии(38,0ч./чел.) существенновыше,чемвСША(33,4ч./чел.), Германии (35,7 ч./чел.), и ниже, чем в Корее (45,8 ч./чел.) и Японии (38,6 ч./чел.).

Следует при этом заметить, что в США трудящиеся при 33,4 часовой неделе в среднем имеют один из самых высоких показателей производительности труда в мире, а, например, в Турции при рабочей неделе в 49,3 часов труд менее эффективен (рис. 3) .

Рис. 3. Средняя продолжительность рабочей недели на одного работника в странах мира (2010 г., ч./чел.)

* Средняя продолжительность рабочей недели в Вологодской области составляет 37,7 ч./чел.

Источники: Данные ОЭСР, Министерства труда США, Росстата, Бюро статистики Японии, Министерства человеческих ресурсов и социального развития Канады.

Данные явления отражают и различия в правовых нормах, регламентирующих трудовое законодательство стран, и в уровне автоматизации производства, и в традициях, установках и ценностях. Поэтому возникает вопрос: «Насколько эффективно работники используют свой потенциал в процессе труда?» Рассмотрим это на примере мониторинга трудоспособного населения Вологодской области2.

Результаты социологических исследований показывают, что характеристики трудовой деятельности в 2011 году приобрели по сравнению с 1997 годом негативный оттенок. Если в 1997 году выполнение норм выработки на 100% было присуще 66% работников, то в 2011 году – 48%, что на 18 процентных пунктов меньше. На 7 процентных пунктов увеличилась доля тех, кто не выполняет нормы выработки. Возрос удельный вес занятых на производстве работников, позволяющих себе срывы в работе по своей вине (с 3 в 1997 году до 5% в 2011 году), опоздания, прогулы, уход с работы раньше положенного времени (с 4 в 1997 году до 7% в 2011 году). Всё это может косвенно свидетельствовать о существенном снижении производительности труда.

В то же время нельзя не отметить и положительные тенденции в трудовой активности работающего населения. Так, несколько возросла доля работников, отмечающих случаи перевыполнения нормированных заданий (с 25 в 1997 году до 29% в 2011 году) и рационализаторской активности (с 10 в 1997 году до 13% в 2011 году) [10, с. 86-87].

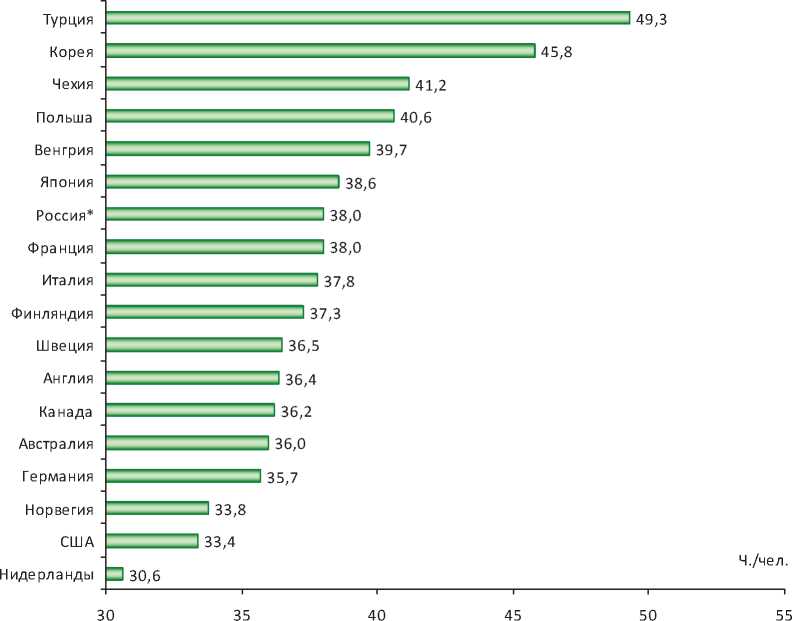

Перечисленные негативные явления в трудовой активности населения свидетельствуют и о снижении уровня использования в профессиональной деятельности своих способностей. Так, работники, совсем не заинтересованные в подаче рационализаторских предложений, выполнении и перевыполнении норм выработки, высоком качестве работы и т. д. характеризуются низким уровнем реализации трудового потенциала ( рис. 4 ).

С другой стороны, как видно из таблицы 5 , интенсивность трудовой деятельности влияет на производительность труда. Наиболее продуктивные работники (высоко оценивающие уровень производительности своего труда) не только выполняют план (57%) и предъявляют выполненную работу с высоким качеством (53%), но и зачастую перевыполняют свою норму выработки (33%). Важно, что более активные работники характеризуются и дисциплинированностью, и ответственностью за результаты своего труда, и, как следствие, имеют более высокую заработную плату, нежели чем менее активные.

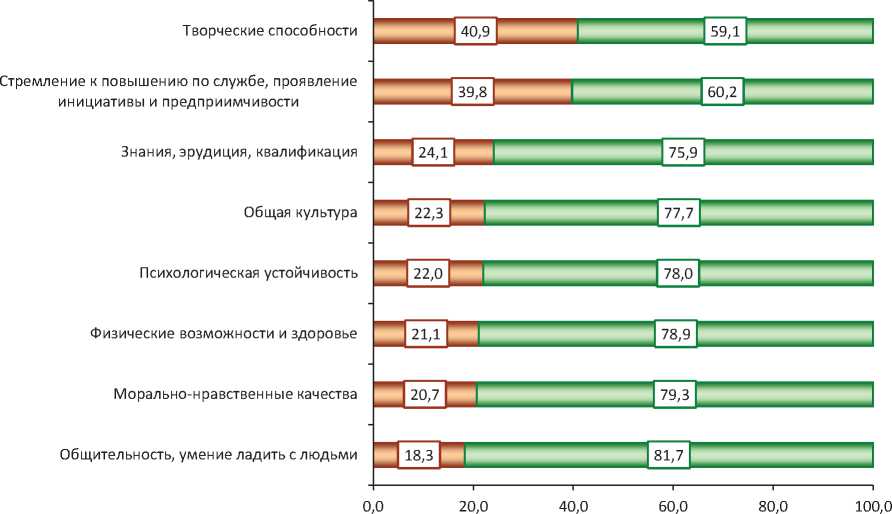

Результаты исследования свидетельствуют об отсутствии в большинстве случаев креативной составляющей труда: 41% работников отмечает, что мало или по минимуму используют в трудовой деятельности свои творческие способности (рис. 5) . Ещё 40% ответивших почти не проявляют инициативу и предприимчивость и не заинтересованы в повышении по службе.

Тревожным сигналом для работодателей должно стать то, что знания, эрудиция и квалификация, по мнению четверти работающих, ими не используются. Всё это свидетельствует не только о невысокой трудовой (творческой, в частности) активности населения региона, но и о невостребованности интеллектуального потенциала в экономике.

Рис. 4. Оценка уровня реализации трудового потенциала работниками с разной степенью интенсивности труда (2011 г.)

□ Часто бывает и иногда бывает D Совсем не бывает

Источник: Данные мониторинга качества трудового потенциала Вологодской области, ИСЭРТ РАН, 2011 г.

Таблица 5. Оценка производительности своего труда работниками с разным уровнем интенсивности труда (2011 г., в % от численности каждой группы)

|

Степень интенсивности труда |

Группы по уровню производительности труда |

||

|

низкий уровень |

средний уровень |

высокий уровень |

|

|

Выполнение норм выработки на 100% |

17,4 |

39,5 |

56,9 |

|

Сдача работы с первого предъявления с высоким качеством |

25,3 |

29,9 |

52,8 |

|

Перевыполнение норм выработки |

12,4 |

21,7 |

33,3 |

|

Подача рационализаторских предложений |

8,0 |

12,1 |

13,5 |

|

Невыполнение норм выработки |

27,7 |

14,1 |

4,7 |

|

Опоздания, прогулы, уход с работы раньше времени |

13,1 |

10,2 |

3,4 |

|

Срывы в работе по вине работника |

12,0 |

5,9 |

1,5 |

Источник: Данные мониторинга качества трудового потенциала Вологодской области, ИСЭРТ РАН, 2011 г.

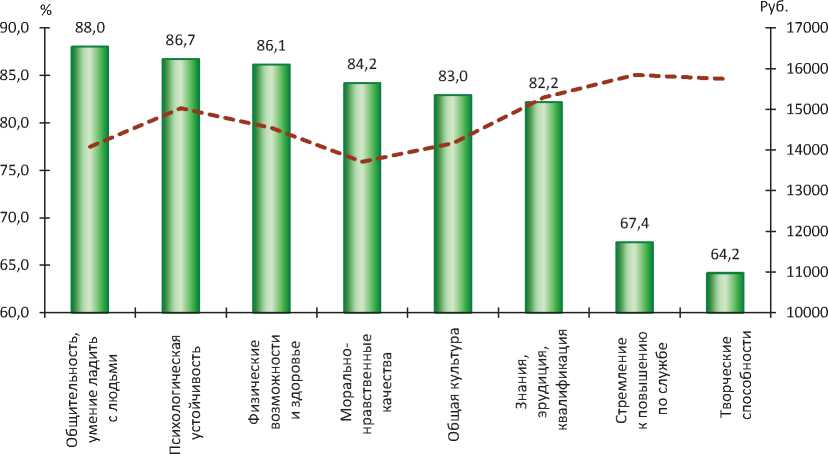

В настоящее время работники в большей степени реализуют такие компоненты трудового потенциала, как коммуникабельность (88%), психическое здоровье (87%) и физическое здоровье (86%; рис. 6), в меньшей – творческий потенциал (64%) и потребность в достижениях (67%). Это косвенно свидетельствует о невостребованности в экономике интеллектуального труда и преобладании экстенсивного типа хозяйствования.

Важно, что работники, проявляющие творческую активность, стремление к повышению по службе, демонстрирующие знания и эрудицию, имеют более высокую заработную плату.

Рис. 5. Оценка работниками степени использования качественных характеристик трудового потенциала с разным уровнем интенсивности своего труда (2011 г.)

% отчисла опрошенных

□ Мало, по минимуму СМогу использовать больше, на пределе возможностей

Источник: Данные мониторинга качества трудового потенциала Вологодской области, ИСЭРТ РАН, 2011 г.

Рис. 6. Распределение ответов на вопрос: «Насколько сильно Вы «выкладываетесь» на работе? В какой степени используете свои качества и умения?» /вариант ответа «в полной мере»/ (2011 г.; в % от числа трудящихся)

■ ■ Качество — — — - Среднемесячная заработная плата

Источник: Данные мониторинга качества трудового потенциала Вологодской области, ИСЭРТ РАН, 2011 г.

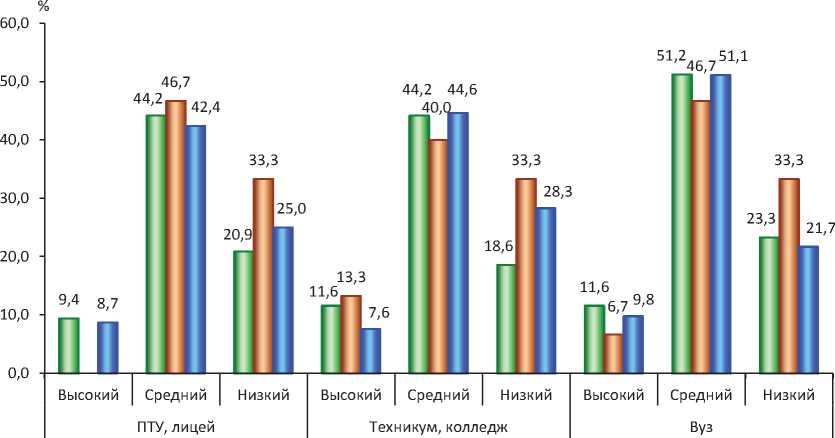

Опрос руководителей предприятий Вологодской области3 показал, что подготовка работников на предприятиях, получивших профессиональное образование, находится на среднем уровне ( рис. 7 ). Однако вызывает тревогу большая доля низкоквалифицированных кадров. Среди выпускников учебных заведений области более 20% не соответствуют предъявляемым требованиям и лишь 9% обладают хорошей подготовкой.

В настоящее время подготовка кадров ведётся без учёта специфики трудовой деятельности. Отсутствие связи между системой образования и реальным производством приводит к снижению трудовой активности будущих работников и деградации перспективных отраслей производства.

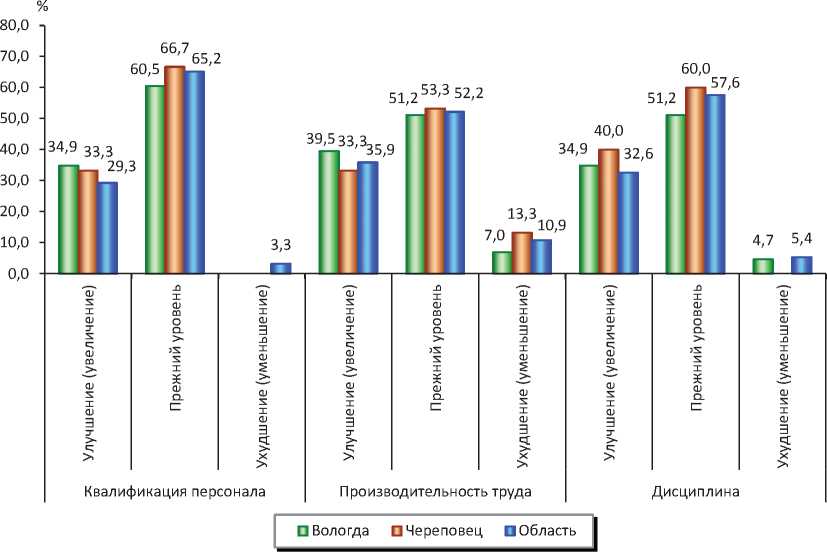

С другой стороны, трудовая деятельность оказывает положительное влияние на развитие профессиональных качеств работников. В 2011 году по сравнению с 2010 годом около трети работников предприятий Вологодской области повысили свою квалификацию, производительность труда, стали более дисциплинированными (рис. 8) .

Таким образом, анализ показывает, что в настоящее время наблюдается низкий уровень трудовой активности населения России. Это выражается, в первую очередь, в уровне производительности труда, в разы отстающем от развитых стран. Данная тенденция основана в большей степени не на количественных показателях (продолжительность рабочей недели), а на качественных (характер трудовой деятельности).

Рис. 7. Распределение ответов на вопрос: «Как Вы оцениваете уровень подготовки новых работников Вашего предприятия, только что закончивших учебное заведение?» (2011 г.)

□ Вологда □ Череповец □ Область

Источник: Данные мониторинга функционирования и развития промышленности Вологодской области, ИСЭРТ РАН, 2011 г.

Рис. 8. Распределение ответов на вопрос: «Как изменились в 2011 г.

характеристики труда работников на Вашем предприятии по сравнению с 2010 г.?»

Источник: Данные мониторинга функционирования и развития промышленности Вологодской области, ИСЭРТ РАН, 2011 г.

В связи с этим, на наш взгляд, необходима интенсификация труда и формирование резерва высококвалифицированных и мотивированных работников путём:

– установления стимулирующих форм оплаты труда, направленных на повышение качества как результатов, так и самого процесса трудовой деятельности;

– организации программ повышения квалификации работников;

– создания благоприятных условий на каждом рабочем месте для реализации творческого потенциала населения;

– восстановления системы профессиональных рабочих кадров;

– стимулирование подготовки кадров на предприятиях;

– улучшения работы служб занятости и системы профориентации молодёжи;

– реформирования учреждений профессионального образования и их интеграции с производством.

Решение задач, служащих повышению темпов и обеспечению устойчивости экономического роста, увеличению реальных доходов граждан, достижению технологического лидерства, которые ставит перед собой новое руководство страны, невозможно без интенсификации трудовой активности населения.