Развитие у юных баскетболистов скорости и точности броска

Автор: Костикова О.В., Азизов С.В., Болтобаев С.А., Азизова Р.И., Махмуджонов А.А.

Журнал: Физическая культура, спорт - наука и практика @fizicheskaya-kultura-sport

Рубрика: Теория и методика спорта

Статья в выпуске: 2, 2025 года.

Бесплатный доступ

Актуальность. Развитие технических навыков у юных баскетболистов требует учёта сенситивных периодов, когда усвоение двигательных действий наиболее эффективно. В спортивных школах Узбекистана существует потребность в научно обоснованных методиках, учитывающих возрастные особенности спортсменов. Цель исследования – определить эффективность программы, направленной на развитие точности и скорости бросков у юных баскетболистов с учётом сенситивных периодов. Методы исследования – анализ научной литературы; педагогическое наблюдение; педагогический эксперимент; биомеханический анализ техники броска (с использованием программы Kinovea); тестирование точности, скорости и времени принятия решений при бросках; психофизиологическое тестирование (включая тест Шульте и диагностику сенсомоторной реакции). Обработка результатов проводилась с использованием t-критерия Стьюдента, ANOVA и корреляционного анализа (p<0,05). Результаты исследования. Установлена высокая эффективность применения возрастно-адекватной программы: наибольший прирост точности зафиксирован у спортсменов 13-14 лет, скорости – в группе 15-16 лет. Выявлена взаимосвязь между психофизиологическими характеристиками и результативностью бросков. Заключение. Разработанная методика способствует устойчивому улучшению показателей точности и скорости бросков. Результаты имеют практическое значение для тренеров и педагогов при планировании тренировочных циклов.

Юные баскетболисты, сенситивные периоды, спортивная подготовка, точность, скорость, бросок, психофизиология

Короткий адрес: https://sciup.org/142245063

IDR: 142245063 | УДК: 796/799 | DOI: 10.53742/1999-6799/2_2025_109-114

Текст научной статьи Развитие у юных баскетболистов скорости и точности броска

Makhmudzhonov A. Development of speed and accuracy of throwing in young basketball players. Fizicheskaja kul’tura, sport – nauka i praktika [Physical Education, Sport – Science and Practice], 2025, no 2, pp. 109-114 (in Russian).

Актуальность. Современный баскетбол предъявляет высокие требования к точности и скорости технических действий уже на ранних этапах подготовки. Особенно это касается броска – одного из самых результативных и решающих элементов игры. Именно умение выполнять бросок быстро, под давлением времени и защитника, определяет уровень игрового мышления и функциональной готовности спортсмена. При этом ключ к формированию этих навыков часто кроется не в количестве часов тренировки, а в том, когда именно и как именно они преподносятся.

В последние годы в Узбекистане наблюдается рост интереса к развитию детско-юношеского баскетбола: открываются специализированные школы, организу- ются региональные турниры, появляются программы поддержки талантливых спортсменов. Однако на практике тренеры нередко сталкиваются с отсутствием научно выверенных методик, адаптированных к возрастным особенностям игроков. Программы подготовки, как правило, стандартизированы и не учитывают так называемые сенситивные периоды – возрастные интервалы, когда организм особенно восприимчив к развитию определённых физических и технических качеств.

Научные данные свидетельствуют о том, что в период активного роста организма (примерно от 10 до 16 лет) формируются базовые двигательные шаблоны, закладывающие фундамент будущей спортивной успешности [4]. Исследования показывают, что в эти годы организм наиболее восприимчив к определённым видам нагрузки: в одни возрастные фазы эффективнее развиваются скоростные качества, в другие – точностные или координационные [5, 7]. Однако большинство существующих тренировочных программ не учитывают эти закономерности, что приводит к упущенным возможностям и риску «перетрени-рованности» у молодых спортсменов.

Проблема усугубляется тем, что даже в специализированных школах и колледжах олимпийского резерва в Узбекистане не всегда проводится дифференцированный подход к развитию технических навыков. Тренировочные нагрузки часто строятся по принципу «усреднённой схемы», без учёта конкретных возрастных и психофизиологических особенностей каждого этапа становления юного баскетболиста. Это снижает эффективность многолетней подготовки и усложняет раннюю селекцию перспективных спортсменов.

Одним из наиболее перспективных решений данной проблемы является использование сенситивных периодов развития как ориентира для построения тренировочного цикла. Такой подход позволяет оптимизировать объёмы и характер нагрузки, обеспечивая формирование навыков на фоне естественной физиологической готовности организма. Несмотря на значительный научный интерес к этой теме в мировой литературе [1, 6], в контексте Узбекистана подобные исследования практически не проводились, а существующие методики требуют адаптации под реальные условия отечественной спортивной системы.

Научная новизна данного исследования заключается в экспериментальном обосновании возрастных сенситивных периодов, наиболее благоприятных для развития точности и скорости броска у юных баскетболистов, а также в практической реализации интегрированной программы, сочетающей биомеханику, психофизиологическую диагностику и скоростно-силовую подготовку.

Цель исследования – определить эффективность программы, направленной на развитие точности и скорости бросков у юных баскетболистов с учётом сенситивных периодов.

Задачи исследования:

-

1. Определить возрастные интервалы наибольшей чувствительности к развитию точности и скорости бросков.

-

2. Разработать и реализовать тренировочную программу, направленную на развитие этих качеств.

-

3. Проанализировать влияние психофизиологических показателей на результативность бросков.

-

4. Сравнить результаты до и после применения экспериментальной программы в разных возрастных группах.

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 60 юных баскетболистов в возрасте от 10 до 16 лет, регулярно занимающихся в специализированной детско-юношеской спортивной школе по спортивным играм и лёгкой атлетике Наманганской области, колледже олимпийского резерва с отделением баскетбола и детско-юношеских спортивных школах № 1 и № 2 г. Намангана. Все учреждения входят в систему Министерства по делам молодёжи и спорта Республики Узбекистан. Участники были разделены на три возрастные группы: 10-12 лет, 13-14 лет и 15-16 лет (по 20 человек в каждой группе). Все спортсмены имели не менее двух лет тренировочного стажа и были допущены к занятиям по результатам медицинского осмотра.

Эксперимент проходил в течение 8 недель и включал три этапа: предварительное тестирование, основной тренировочный период и итоговое тестирование. Занятия проводились в привычных для спортсменов условиях, трижды в неделю по 90 минут, с соблюдением санитарных и педагогических норм. Все тренировки вели квалифицированные специалисты по единому протоколу.

На этапе тестирования применялись следующие методы:

-

1. Биомеханический анализ техники броска.

-

2. Тестирование скорости и точности бросков.

Проводилась видеозапись бросков с дистанций 3, 5 и 7 метров. Параметры броска (угол выпуска, траектория, скорость подготовки и исполнения) анализировались с использованием специализированного программного обеспечения «Kinovea». Программа обеспечивает высокую точность анализа и широко применяется в спортивной науке для оценки техники движений.

Использовался специально разработанный протокол, включающий:

-

• выполнение серии бросков в стандартных усло

виях;

-

• броски в условиях игровой имитации с активным сопротивлением;

-

• измерение времени принятия решений при бросках и передачах.

-

3. Психофизиологическое тестирование.

Фиксировались процент попаданий и среднее время выполнения броска (сек.).

Для оценки когнитивных компонентов использовались:

-

• тест Шульте на устойчивость и переключение внимания;

-

• диагностика простой и сложной сенсомоторной реакции.

Тесты проводились в индивидуальном порядке, с соблюдением единой инструкции и условий.

Экспериментальная программа включала специально разработанный комплекс упражнений:

-

• на биомеханический контроль (управление траекторией и углом выпуска),

-

• на скоростно-силовую подготовку (броски в быстром темпе, упражнения с ускорением, с дополнительным сопротивлением),

-

• на психофизиологическую активизацию (упраж

нения на зрительно-моторную координацию, внимание и реакцию).

Обработка данных проводилась в среде IBM SPSS Statistics 25. Анализ включал:

-

• расчёт средних значений и стандартных отклонений,

-

• парные сравнения с использованием t-критерия Стьюдента,

-

• дисперсионный анализ (ANOVA),

-

• корреляционный анализ для оценки взаимосвязей между показателями.

Статистически значимыми считались различия при p<0,05.

Применение комплексной методики и современных инструментов анализа позволило обеспечить объективность, воспроизводимость и научную достоверность полученных результатов.

Результаты и обсуждение. Экспериментальное исследование, проведённое с участием юных баскетболистов трёх возрастных групп, позволило всесторонне оценить эффективность разработанной тренировочной программы, направленной на развитие точности и скорости броска. Методика была построена с учётом сенситивных периодов и включала комплекс биомеханических, когнитивных и скоростно-силовых воздействий.

Такой подход обеспечил не только тренировочную направленность, но и глубокую научную обоснованность каждого компонента нагрузки. Формирование бросковых навыков рассматривалось как интеграция технической и психофизиологической подготовки, что соответствует современным концепциям спортивного совершенствования [5].

Важной особенностью исследования стало соблюдение единых условий проведения тестов: одно и то же время суток, одинаковые залы и оборудование, единый специалист-наблюдатель. Это исключило влияние внешних факторов и обеспечило сопоставимость данных между возрастными группами. Все измерения повторялись по три раза с расчётом средних значений, что повысило достоверность итоговых показателей.

Полученные результаты позволяют объективно оценить динамику развития ключевых навыков у спортсменов 10–16 лет в ответ на направленную тренировочную стимуляцию. Анализ охватывает как количественные изменения, так и возрастные особенности адаптации к нагрузке.

Результаты контрольных тестов до и после восьминедельной программы представлены в таблице 1. Они отражают динамику развития точности и скорости бросковых действий во всех трёх возрастных группах. Статистический анализ (p <0,05) подтвердил достоверность положительных изменений, зафиксированных в процессе эксперимента.

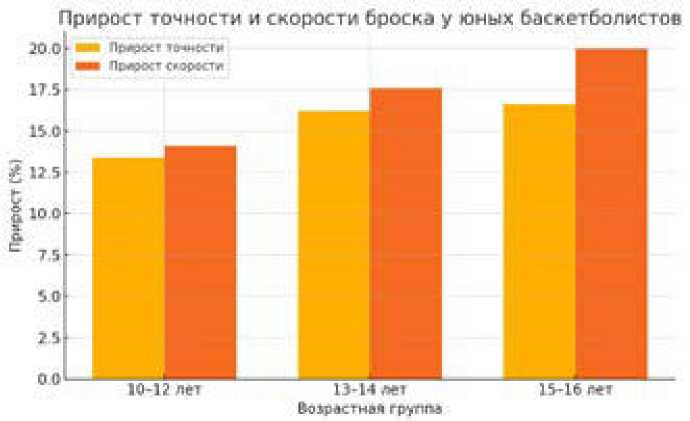

Как видно из таблицы 1, все возрастные группы показали значительные улучшения по обоим показателям. Наиболее выраженный прирост точности зафиксирован в группе 13–14 лет (на 16,2%), что подтверждает наличие сенситивного окна для развития данного качества в этом возрастном диапазоне. Наибольшее улучшение в скорости броска отмечено у спортсменов 15–16 лет (20%), что указывает на оптимальность данного периода для развития скоростносиловых характеристик.

Такая дифференцированная динамика подчёркивает необходимость учёта возрастных особенностей в процессе подготовки и даёт возможность более точно выстраивать содержание тренировок на разных этапах спортивного становления [6, 7].

Для более наглядного представления полученных данных была построена диаграмма, демонстрирующая процентный прирост точности и скорости броска по каждой возрастной группе.

Как показано на рисунке 1, все три возрастные группы продемонстрировали положительную динамику по ключевым параметрам, что подтверждает эффективность внедрённой методики. При этом наиболее выраженные сдвиги по точности наблюдались у группы 1314 лет, а по скорости – у группы 15-16 лет. Это отражает влияние биологических и функциональных факторов, формирующих готовность организма к развитию определённых двигательных качеств в строго определённые возрастные периоды.

Таблица 1 – Показатели точности и скорости броска у юных баскетболистов до и после экспериментального периода (средние значения ± SD)

|

Возрастная группа |

Точность до (%) |

Точность после (%) |

Скорость до (сек.) |

Скорость после (сек.) |

|

10–12 лет |

45,3 ± 4,2 |

58,7 ± 3,8 |

1,42 ± 0,12 |

1,22 ± 0,10 |

|

13–14 лет |

51,6 ± 3,9 |

67,8 ± 4,1 |

1,31 ± 0,11 |

1,08 ± 0,09 |

|

15–16 лет |

57,9 ± 4,3 |

74,5 ± 3,7 |

1,20 ± 0,10 |

0,96 ± 0,08 |

Рисунок 1. Прирост точности и скорости броска у юных баскетболистов после экспериментальной программы

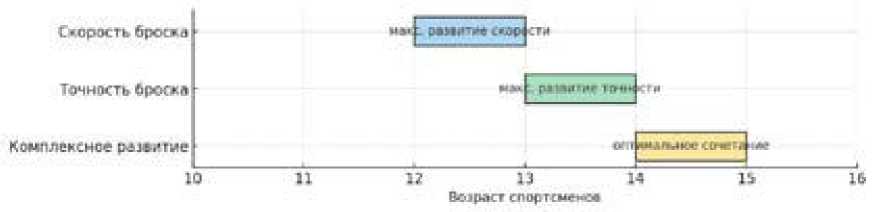

Схема 1. Сенситивные периоды развития бросковых навыков у юных баскетболистов

Полученные результаты совпадают с известными закономерностями сенситивного развития, отмеченными в ряде научных источников [1, 6], и подтверждают важность их учёта при построении многолетнего тренировочного процесса.

Учитывая полученные результаты, становится очевидной необходимость систематизации возрастных особенностей развития ключевых бросковых навыков. Практическое применение такой информации позволяет не только корректировать нагрузку, но и выстраивать эффективную стратегию подготовки, ориентированную на «окна возможностей» – периоды наибольшей чувствительности организма к развитию определённых физических и технических качеств.

С этой целью была разработана визуальная модель, отражающая сенситивные периоды развития точности, скорости и их интеграции в контексте бросковых действий у юных баскетболистов.

Учитывая полученные результаты, становится очевидной необходимость систематизации возрастных особенностей развития ключевых бросковых навыков. Практическое применение такой информации позволяет не только корректировать нагрузку, но и выстраивать эффективную стратегию подготовки, ориентированную на «окна возможностей» – периоды наибольшей чувствительности организма к развитию определённых физических и технических качеств.

С этой целью была разработана визуальная модель, отражающая сенситивные периоды развития точности, скорости и их интеграции в контексте бросковых действий у юных баскетболистов.

Важным элементом экспериментальной программы стали специально подобранные упражнения, направленные на развитие точности, скорости и их сочетания в бросковых действиях. Ниже приведены наиболее эффективные практики, продемонстрировавшие высокую результативность в условиях тестирования:

-

1. Броски из статического положения с контролем траектории.

-

2. Скоростные броски после ведения мяча.

-

3. Броски в условиях ограниченного времени (30 секунд).

-

4. Игровые упражнения 1x1 и 2x2 с акцентом на бро-сковые действия.

Цель: улучшение точности броска и стабилизация техники.

Выполнение: спортсмены выполняли серийные броски с дистанций 3, 5 и 7 метров. Особое внимание уделялось сохранению угла выпуска и визуальному контролю траектории полёта мяча.

Цель: развитие скорости выполнения броскового движения.

Выполнение: спортсмен выполняет активное ведение, затем резко останавливается и выполняет бросок в кольцо с максимальной скоростью. Упражнение повторяется в условиях тайминга.

Цель: тренировка быстроты и точности в условиях временного давления.

Выполнение: спортсмен выполняет максимальное количество точных бросков за 30 секунд. Учитываются не только попадания, но и стабильность техники.

Цель: развитие бросков в условиях игровых решений и противодействия.

Выполнение: упражнения моделируют игровые ситуации с защитой. Тренируется скорость принятия решений, выбор бросковой позиции и точность в стрессовых условиях.

Применение этих упражнений в системе позволило достичь не только статистически значимого прироста показателей, но и устойчивых изменений в поведении спортсменов в игровых условиях. Интеграция биомеханических и психофизиологических компонентов обеспечила комплексное воздействие на формирование бросковых навыков.

Проведённый корреляционный анализ выявил достоверную связь между улучшением психофизиологических показателей (внимание, реакция) и ростом точности и скорости выполнения бросков. Уровень коэффициента корреляции колебался в пределах r=0,68– 0,74 при p<0,01, что свидетельствует о высоком уровне зависимости и эффективности комплексного подхода.

Полученные результаты находятся в соответствии с международными исследованиями в области спортивной подготовки юных баскетболистов, подтверждая значимость биомеханической и когнитивной составляющей в развитии ключевых технических действий [1, 2].

Наибольшую эффективность показала модель, включающая:

-

• постоянный биомеханический контроль техники броска;

-

• упражнения на скорость и точность с адаптацией под возрастные особенности;

-

• психофизиологические тренировки, направленные на развитие сенсомоторных реакций и концентрации внимания.

Таким образом, предложенная экспериментальная программа продемонстрировала высокую практическую ценность и эффективность. Учёт сенситивных возрастных периодов в сочетании с комплексной методикой позволил существенно улучшить технико-тактические качества юных баскетболистов. Полученные данные могут быть использованы при разработке учебно-тренировочных программ в учреждениях дополнительного образования и специализированных спортивных школах.

Заключение:

Экспериментальная программа, основанная на биомеханических, психофизиологических и скоростно-силовых методах, доказала свою эффективность в развитии точности и скорости бросков у юных баскетболистов.

Наибольшие темпы прироста точности наблюдались в возрастной группе 13-14 лет, а скорости – у подростков 15-16 лет, что подтверждает наличие сенситивных периодов развития двигательных навыков.

Статистически значимая корреляция между психофизиологическими параметрами и бросковыми показателями (r=0,68-0,74; p<0,01) подчёркивает необходимость интеграции когнитивных методик в процесс спортивной подготовки.

Включённые в эксперимент упражнения могут быть рекомендованы к применению в образовательной и тренировочной практике для построения персонализированных программ подготовки юных спортсменов.

Полученные данные обладают высокой практической значимостью и могут использоваться при составлении учебных программ в специализированных учреждениях Республики Узбекистан и других стран с аналогичной спортивной инфраструктурой.