Развитие вертикальных каналов разуплотнения внутриземного вещества разного ранга в условиях непрерывной геодинамики

Автор: Соколова Н.В.

Журнал: Международный журнал гуманитарных и естественных наук @intjournal

Рубрика: Науки о земле

Статья в выпуске: 3-3 (90), 2024 года.

Бесплатный доступ

В статье показано, что при изучении особенностей изменений земных недр необходимо учитывать ранг геодинамических процессов, определяющих непрерывное развитие Земли. Она может функционировать только в условиях превалирующей консолидации вещества. Процессы, протекающие в земных недрах, отражаются на земной поверхности. Рассмотрены системные индикаторы непрерывной геодинамики, в том числе доминирующего возрастающего уплотнения внутриземного вещества по направлению к центру Земли. К таким индикаторам относятся транзитные тальвеги. Транзитные тальвеги самого высокого ранга позволили выявить единую многоранговую систему вертикальных каналов разуплотнения внутриземного вещества.

Консолидация земного вещества, земная поверхность, транзитный тальвег, господствующий процесс усиления уплотнения вещества к центру земли, естественное управление процессами денудации, мониторинг нефтегазоносных территорий

Короткий адрес: https://sciup.org/170203850

IDR: 170203850 | DOI: 10.24412/2500-1000-2024-3-3-87-93

Текст научной статьи Развитие вертикальных каналов разуплотнения внутриземного вещества разного ранга в условиях непрерывной геодинамики

В настоящее время проблема выявления вертикальных каналов разуплотнения внутриземного вещества разного ранга имеет огромное практическое значение. К таким каналам тяготеют восходящие потоки вещества. С ними, к примеру, связаны, вулканические проявления, трубы дегазации, процессы восполнения месторождений УВ. Поэтому нужны новые подходы к решению данной проблемы с учетом того, что Земля может функционировать только при превалирующей непрерывной консолидации вещества.

В современных исследованиях вертикальных флюидодинамических каналов отсутствует ранжирование непрерывных процессов, участвующих в развитии Земли. Не исследуются пока взаимосвязи вертикальных каналов разуплотнения внутри-земного вещества, а также разрывных нарушений разного ранга в условиях непрерывной геодинамики (усиления уплотнения вещества к центру Земли и ее ротации), в единой системе естественного управления процессами денудации. При изучении развития трещиновато-пористых пород не учитывается тот факт, что они всегда зависят от усиления уплотнения вещества к центру Земли. Без данного консолидирующего господствующего процесса планета разрушится. Преимущественно латеральные перемещения земного вещества являются при этом зависимыми.

На земной поверхности отражаются процессы, протекающие в недрах Земли [1]. Целью исследований было выявление системных индикаторов развития вертикальных каналов разуплотнения внутри-земного вещества в условиях непрерывной геодинамики.

Результаты исследований

Господствующий процесс усиления уплотнения вещества к центру Земли нецелесообразно представлять формально.

Известно [2, с. 465], что от поверхности Земли к ее центру плотность возрастает и в центре она может составлять около 12,5·103 кг/м³.

Согласно исследования [3], характерной особенностью осадочного процесса является непрерывное движение вещества в глубь Земли. И одновременно среди жестких сцементированных пород сохраняются отдельные «островки» слабо сцементированных. Поэтому в реальной действитель- ности наблюдается очень сильный разброс значений плотностей горных пород.

В результате действия непрерывного господствующего процесса усиления уплотнения вещества к центру планеты развиваются сильно уплотняющиеся более глубокие слои. Смежные с ними верхние слои уплотняются меньше. Поэтому между ними формируются горизонтальные разуплотненные пропластки, и тем самым снимаются геодинамические напряжения, нивелируются разности скоростей уплотнения смежных слоев. В таких пропластках создаются условия для ограниченных преимущественно латеральных перетоков вещества. Но эти перетоки сами по себе не способствуют консолидации земного вещества. Ей способствуют развивающиеся вертикальные каналы, которые как-бы «сшивают» (соединяют) образующиеся относительно разуплотненные пропластки с выше-и нижележащими усиленно (но по-разному) уплотняющимися слоями горных пород.

В данных вертикальных каналах преимущественная миграция вещества может осуществляться в двух противоположных направлениях (или к центру Земли (главное), или от ее центра) [4].

В работе [5] показана эволюция нижнемантийного суперплюма, обладающего подъемной силой химической плавучести, достаточной, чтобы легко преодолеть барьерную границу между нижней и верхней мантией на глубине 670 км. Этот суперп-люм также непосредственно достигает подошвы литосферы, растекаясь вдоль нее по латерали на большие расстояния (порядка первых тысяч километров) и приводя (в зависимости от условий взаимодействия с литосферой) либо к огромным объемам трапповых излияний (например, Тунгусская платобазальтовая провинция), либо к крупным рифтовым системам (например, Западно-Сибирская или ЮжноКарская рифтовые системы) с проявлением в большей или меньшей степени сопутствующего магматизма.

По материалам сейсмотомографии высокого разрешения были установлены радиальные и субрадиальные столбчатые структуры практически до раздела ядро- мантия - 2900 км, зафиксированные по наличию высоко- и низкоскоростных тел, выделяемых как по продольным, так и по поперечным волнам. Погружающиеся вследствие гравитации столбчатые тела разделены границами пластических деформаций, приводящих к развитию встречного восходящего магматизма за счет декомпрессии [6].

Для выявления взаимосвязей противоположных вертикальных каналов необходимы достаточно репрезентативные системные индикаторы. Одним из индикаторов проявления господствующего процесса усиления уплотнения вещества к центру Земли являются транзитные тальвеги [4].

Просто тальвег по определению - линия, соединяющая самые низкие точки дна речной долины и других эрозионных форм рельефа [2, с. 1314]. Транзитный тальвег обладает свойством непрерывности, структурирован воронками, в которых функционируют местные базисы денудации. Транзитные тальвеги определяются с помощью известного метода изолиний (горизонталей, изобат, стратоизогипс), дающих представление о рельефе земной поверхности и глубоких горизонтов [7].

При учете непрерывной геодинамики необходимо принимать во внимание также то обстоятельство, что не может существовать поток вещества без своей пусть даже минимальной приточной системы. В связи с этим фиксируются три уровня естественного управления процессами денудации на земной поверхности [4]. Первый уровень реализуется в узле сочленения гидро-и литодинамических потоков (в том числе и рек), которые, в свою очередь, являются индикаторами непрерывных транзитных тальвегов. Их узлы показывают самые низкие места на поверхности. В каждом узле сочленяется более сильный транзитный поток с активным его притоком. При этом гидро-и литодинамические потоки могут функционировать только при усиленном уплотнении придонной их части (где и действуют транзитные тальвеги). С узлами тальвегов связано развитие вертикальных каналов максимального уплотнения (и погружения) пород в направлении к центру планеты, а также местных базисов денудации. Вторым уровнем естественного управления являются области денудации, оконтуренные системами относительно независимых (параллельных с люфтом 45°) гидро-и литодинамических потоков (и транзитных тальвегов) в ортогональных плоскостях. Внутри каждой такой области всегда присутствуют четыре приточные системы, которые взаимодействуют друг с другом только через посредника - центральную область денудации меньшего ранга. Центральные области денудации - это третий уровень естественного управления гидро-и литодинамическими потоками, так как так они обеспечивают развитие приточных систем разного ранга.

С другой стороны, господствующий процесс усиления уплотнения вещества к центру Земли действует с противоположных сторон (по отношению к планете) и в трех ортогональных плоскостях, поэтому очень важно учитывать зависимый от него процесс разуплотнения земного вещества, реализующийся в виде единой системы соответствующих вертикальных каналов разуплотнения, снимающих напряжения в условиях непрерывной геодинамики. По таким каналам из недр к земной поверхности на разных уровнях продвигается внут-риземное вещество, в том числе и УВ-флюиды. В образовании нефтегазовых залежей всякий раз задействован определенный вертикальный канал разуплотнения. И проекциями вертикальных каналов разуплотнения могут служить только центральные области денудации разного ранга.

С учетом данных [7] центральные области денудации на земной поверхности и поверхностях глубоких горизонтов могут полностью не совпадать, так как вертикальные каналы восходящего вещества способны меандрировать в определенных пределах, в них на различных глубинах развиваются локальные зоны сдвига слоев горных пород. Такие латеральные подвижки способствуют формированию относительно плотных пробок в вертикальных каналах разуплотнения пород.

Согласно [8] проявляются сдвигающие тектонические нарушения, которые затрагивают не только земную кору, но и подстилающие ее породы верхней мантии.

При ранжировании тальвегов и выделении областей денудации на земной поверхности использовались методические приемы районирования [4] и картографические материалы [9].

Изначально было понятно, что вертикальные каналы разуплотнения вещества должны быть не стихийными, так как они зависят от непрерывной геодинамики и контролируются транзитными тальвегами разного ранга.

Транзитные тальвеги самого крупного ранга на земной поверхности позволили выявить проекции вертикальных каналов разуплотнения внутриземного вещества того же ранга (рис. 1 и 2) [4, 9, 10].

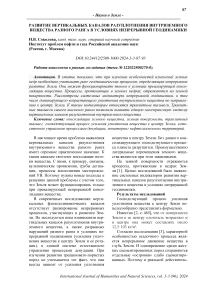

Таким образом, развивается единая система данных каналов, которые связаны друг с другом посредством латеральных зон разуплотняющихся пород (пропластков). На рис. 1б показаны четыре из шести таких каналов (еще два действуют в ортогональной плоскости).

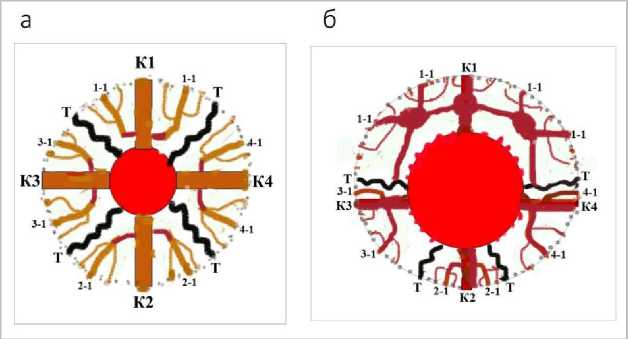

С учетом систем относительно независимых гидро-и литодинамических потоков первого ранга Земля является выпуклым шестигранником [11]. На земной поверхности выделяются шесть самых крупных областей денудации (в данном случае граней). Верхняя грань включает Евразию и Северную Америку, нижняя - Антарктиду. Четыре боковые грани представлены Южной Америкой, Африкой, Австралией и южной частью Тихого океана (см. рис. 2).

Рис. 1. Схематические разрезы шестигранного пространства Земли в границах транзитных тальвегов самого крупного первого ранга (глубины приближенные): а - идеальной Земли, не вращающейся вокруг своей оси; б - реальной вращающейся Земли (см. также рис. 2)

К1-К4 - вертикальные каналы разуплотнения внутриземного вещества самого крупного первого ранга (относительно широкие коричневые); 1-1, 2-1, 3-1, 4-1 - соподчиненные каналы разуплотнения второго ранга (относительно менее широкие коричневые линии, утолщения на их пересечении - местные ядра второго ранга, вероятно, в средней мантии); Т -транзитные тальвеги, зоны усиления уплотнения вещества к центру Земли (волнистые толстые черные линии); красным цветом показано внешнее ядро

Если бы Земля не вращалась, то эти шесть граней были бы близки по форме и площади (рис. 1а). В пределах каждой из шести граней функционирует центральная область денудации более низкого второго ранга. Эти области денудации отражают проекции на земную поверхность вертикальных каналов самого крупного ранга (К1-К6) в трех ортогональных плоскостях. На рисунке 1 показаны только две плоскости с вертикальными каналами К1-К4 (К5 и К6 - в ортогональной плоскости) и три -с вертикальными каналами 1-1.

Рис. 2. Противоположные системы транзитных тальвегов 1-3 ранга и проекций на земную поверхность вертикальных каналов разуплотнения внутриземного вещества, определяющие положение земного ядра (через К1 и К2 проходит ось вращения Земли вокруг своей оси), см. также рис. 1б и [9-11]

К1–К6 – вертикальные каналы разуплотнения внутриземного вещества самого крупного первого ранга, приуроченные к центральным областям денудации второго ранга (желтый цвет); 1-1 – вертикальные каналы разуплотнения второго ранга, связанные с К1; транзитные тальвеги первого и второго ранга показаны черными линиями (относительно жирными и менее жирными); транзитные тальвеги третьего ранга – лиловые тонкие линии; А и Б – верхние грани двух блоков второго ранга (в пределах верхней грани Земли первого ранга)

На земной поверхности и поверхностях глубоких горизонтов в границах транзитных тальвегов фиксируются совокупности проекций каналов разуплотнения разного ранга [4, 7]. С учетом данной информации о таких проекциях можно констатировать, что в пространстве Земли действуют соподчиненные системы взаимосвязей вертикальных каналов разуплотнения внутри-земного вещества. По форме такие системы являются древовидными. Основной канал более высокого ранга выполняет роль ствола, а четыре проекции подобных каналов меньшего ранга в одной области денудации на земной поверхности и поверхностях глубоких горизонтов отражают его ветви. В то же время каждая такая ветвь является основным каналом для своих ветвей меньшего ранга. Такие системы разграничены в трехмерном пространстве транзитными тальвегами соответствующего ранга.

Необходимо отметить, что транзитные тальвеги самого крупного ранга и система из шести крупнейших каналов разуплотнения вещества определяют границы внешнего ядра Земли (процессы, происходящие непосредственно в ядре, требуют дополнительного исследования), отражают характер продвижения вещества (и флюидов) из недр к земной поверхности при разрядке геодинамических напряжений.

Исходя из вышеизложенного, земная поверхность сформирована шестью древовидными системами соподчиненных вертикальных каналов разуплотнения. При этом К1 образует «арктическое дерево», К2 – антарктическое, К3 – южноамериканское, К4 – австралийское, К5 – южнотихоокеанское, К6 – африканское.

По факту грани в границах транзитных тальвегов самого крупного ранга очень разные по площади и форме [9]. Особенно крупной и выпуклой является верхняя грань с Евразией и Северной Америкой (см. рис. 1б; 2). Причиной этого является вращение Земли вокруг своей оси.

Согласно модели [12] внутреннее твердое (!) ядро Земли вращается с запада на восток с гораздо большей скоростью, чем сама Земля.

Вследствие этого активизируются процессы дилатансии в пределах верхней грани с каналом К1, и она имеет такие крупные размеры по отношению к другим граням первого ранга. При этом проекция канала К1 закономерно находится в котловине Северного Ледовитого океана (см. рис. 2). Такая особенность отражается и на арктической системе вертикальных каналов разного ранга.

В пределах верхней грани развиваются не просто четыре области денудации, связанные с К1, а четыре блока, три грани которых отображаются на земной поверхности, а оставшиеся три – в теле Земли. В каждом из таких блоков функционирует свое местное ядро (такие ядра требуют дополнительных исследований). Это отражается на внутреннем строении Земли.

Два смежных блока второго ранга с гранями (А и Б) в пределах верхней грани (см. рис. 2) развиваются в условиях сжатия в субширотном простирании, при этом субмеридиональная более слабая составляющая движений у них разная (А – на север, Б – на юг). По-видимому, это связано с изменениями вращения твердого ядра Земли.

Согласно [5], принципиальный вывод о существовании среднемантийного слоя, состоящего из вещества промежуточной плотности, является неизбежным следствием признаваемого большинством исследователей скачка плотности на глубине 670 км. Этот переходный слой может подпитываться как веществом, всплывающим с границы ядро-мантия, так и веществом, погружающимся с верхней границы мантии. Ясно, что этот слой должен играть демпфирующую роль по отношению к пересекающим его восходящим и нисходящим плюмам и позволяет объяснить наблюдаемые при сейсмотомографии мантии крупномасштабные вытянутые в латеральном направлении внедрения на глубинах 1000-1500 км.

С учетом непрерывной геодинамики в пределах верхней грани Земли на глубине примерно 1500 км (средняя мантия), должны размещаться горизонтальные разуплотняющиеся зоны с ограниченными латеральными перетоками внутриземного вещества. В местах пересечения их с вер-

Новая информация о вертикальных ка- тикальными каналами разуплотнения второго ранга на глубинах порядка 700 км формируются местные ядра (центральные части четырех блоков второго ранга). На рисунках 1б и 2 показаны три проекции на земную поверхность местного ядра одного из четырех таких блоков. Данные проекции (центральные области денудации третьего ранга) представлены междуречьями: одно – Волги, Камы и Вычегды; другое – Евфрата и Тигра; третье – Рейна, Соны и Луары.

В сфере действия вертикального канала первого ранга К1, наблюдаются усиленные процессы дегазации. По данным [13] водо-родно-метановая дегазация в Арктике приводит к разрушению ледяного покрова океана.

На арктическом шельфе выявлены и разрабатываются крупные месторождения УВ. Область вертикального канала разуплотнения второго ранга 1-1 (см. рис. 2), на земной поверхности представленная междуречьем Волги, Камы, Вычегды [4], пока находится на начальном этапе изучения и освоения ресурсов УВ. Однако сама она является высокоперспективной на УВ, а в сфере ее влияния находится Ромашкинское нефтяное месторождение, одно из крупнейших в мире. В другой области вертикального канала того же второго ранга 1-1 и в сфере его влияния развиваются нефтегазоносные территории Ирака, Ирана и Саудовской Аравии. Отмеченные на рисунке 2 три вертикальных канала второго ранга 1-1 связаны на глубине с подобным первого ранга (К1), друг с другом (через местное ядро) и опосредованно – с боковыми гранями первого ранга.

налах разуплотнения разного ранга получена с использованием системных индикаторов непрерывного процесса усиления уплотнения вещества к центру Земли. Эту информацию целесообразно использовать на следующем этапе исследований для целенаправленного уточнения размещения отмеченных глубинных структур и детализации их характеристик.

Заключение.

При изучении вертикальных каналов разуплотнения внутриземного вещества необходимо учитывать непрерывную геодинамику.

Противоположные системы транзитных тальвегов и вертикальных каналов разуплотнения вещества вместе составляют динамическую основу для дальнейшего комплексного изучения непрерывного развития недр Земли. Такая основа необходима для мониторинга нефтегазоносных территорий, выявления характера восполнения месторождений УВ. Появляется возможность планирования исследований вертикальных и латеральных перетоков УВ-флюидов, а также целенаправленного изучения отложений в относительно неоднородных зонах вертикальных каналов разуплотнения разного ранга (и в сфере влияния каждого из них) с целью выявления мест, благоприятных для формирования скоплений УВ. Необходима также диагностика развития вертикальных каналов усиления уплотнения и противоположных каналов разуплотнения внутриземного вещества разного ранга с учетом ротационного фактора.

Список литературы Развитие вертикальных каналов разуплотнения внутриземного вещества разного ранга в условиях непрерывной геодинамики

- Орлов В.И. Динамическая география. - М.: Научный мир, 2006. - 594 с.

- Советский энциклопедический словарь. - М.: Советская энциклопедия, 1980. -1600 с.

- Холодов В.Н. Условия формирования аномально-высоких и сверхвысоких давлений в стратисфере // Актуальные проблемы нефти и газа - 2016. - Вып. 3 (15) - 30 с. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://oilgasjoumal.ru (дата обращения 24.03.2024).

- Соколова Н.В. Развитие бассейнов рек в условиях непрерывной геодинамики // Успехи современного естествознания. - 2023. - № 10. - С. 94-100.

- Лобковский Л.И., Котелкин В.Д. Двухъярусная термохимическая модель конвекции мантии и ее геодинамические следствия // Вестник ОГГГГН РАН. - 1999. - № 3(9). -[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.scgis.ru (дата обращения 20.03.2024).

- Астафьев Д.А. Планетарная магмофлюидодинамическая система, дегазация, бассей-но- и нафтидогенез на Земле // Актуальные проблемы нефти и газа - 2018. - Вып. 4(23) - 10 с. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://oilgasjoumal.ru (дата обращения 05.03.2024).

- Соколова Н.В. О системах взаимосвязей тальвегов одного ранга на земной поверхности и поверхности фундамента // Новые идеи в геологии нефти и газа. Новая реальность 2021: Сб. тр. по материалам междунар. науч.-практ. конф. (г. Москва 27-28 мая 2021) / Отв. ред. А.В. Ступакова. - М.: Изд-во «Перо», 2021. - С. 545-549.

- Дедеев В.А., Куликов П.К. Происхождение структур земной коры. - Л.: Наука, 1988. - 264 с.

- Атлас мира / Отв. ред. А.Н. Баранов. - М.: ГУГК при МВД СССР, 1954.

- Контурная карта полушарий. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://sharada.ru (дата обращения 10.02.2024).

- Соколова Н.В. О системах адаптации непрерывных потоков земного вещества разного ранга к возможным внешним и внутренним его изменениям // Естественные и технические науки. - 2014. - № 9-10 (77). - С. 111-118.

- Livermore P.W., Hollerbach R., Jackson A. Electromagnetically driven westward drift and inner-core superrotation in Earth's core // Proceedings of the National Academy of Sciences. - № 110 (40). - P. 15914-15918. DOI: 10.1073/pnas.1307825110. - [Электронный ресурс]. -Режим доступа: https://Sci-Hub.ru.

- Сывороткин В.Л. Глубинная дегазация в полярных регионах планеты и климатические изменения // Актуальные проблемы нефти и газа. - 2018. - Вып. 4 (23). - 5 с. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://oilgasjournal.ru (дата обращения 24.03.24).