Развитие вертлужной впадины после закрытого вправления врожденного вывиха бедра у детей дошкольного возраста

Автор: Макушин В.Д., Тепленький М.П., Логинова Н.Г.

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 1, 2004 года.

Бесплатный доступ

В статье проанализированы результаты лечения 59 детей дошкольного возраста с врожденным подвывихом и вывихом бедра. Закрытая центрация головки бедренной кости во впадине с помощью аппарата Илизарова у пациентов младшего возраста, не зависимо от выполнения корригирующей остеотомии бедра, не оказывает существенного влияния на развитие ацетабулярной ямки и всегда должна сочетаться с вмешательством на подвздошной кости, характер которого определяется исходными параметрами вертлужной впадины

Дети, дошкольный возраст, вертлужная впадина, врожденный вывих бедра, чрескостный остео-синтез, аппарат илизарова

Короткий адрес: https://sciup.org/142120699

IDR: 142120699

Текст научной статьи Развитие вертлужной впадины после закрытого вправления врожденного вывиха бедра у детей дошкольного возраста

Одной из причин неблагоприятных исходов лечения врожденного вывиха бедра является недоразвитие вертлужной впадины. Способность к пострепозиционной нормализации строения впадины лучше выражена у детей первых лет жизни [1, 2]. Некоторые авторы отмечают возможность самостоятельного развития ацетабулярной ямки после закрытого вправления вывиха и коррекции деформации проксимального отдела бедра у детей до 8 лет [4, 5].

Однако большинство специалистов придерживаются мнения, что в возрасте старше трех лет спонтанного устранения дефицита впадины не происходит, и указывают на необходимость оперативной коррекции тазового компонента [2, 3]. Целью данной работы была оценка динамики развития вертлужной впадины у детей 3-6 лет после закрытого вправления вывиха бедра по методике, разработанной в РНЦ «ВТО».

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В основу работы положен анализ результатов исследования 59 детей (70 суставов) дошкольного возраста, которым было проведено лечение в Центре в период с1993 по 2002 г. В 42 случаях отмечен вывих, у 17 пациентов – подвывих бедра. Развитие вертлужной впадины оценивали, ориентируясь на изменение индекса толщины дна впадины (ИТДВ) и ацетабулярного индекса (АИ). В зависимости от характера вмешательства на подвздошной кости все пациенты разделены на три группы.

В первую группу включены 15 больных (20

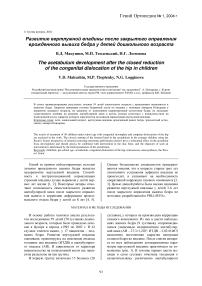

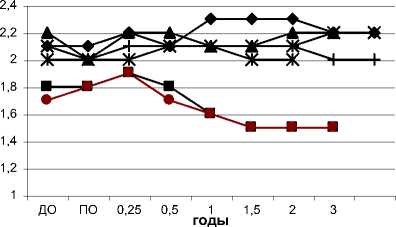

суставов), у которых не производили коррекцию тазового компонента. Из них в шести наблюдениях вывиха бедра (9 суставов), сопровождавшихся умеренным недоразвитием ацетабулярной ямки (АИ – 27,3±1,202º, ИТДВ – 2,02±0,067) выполнена постепенная закрытая центрация головки бедра во впадине. После снятия аппарата во всех наблюдениях дооперационные параметры вертлужной впадины практически не изменились (рис. 1). В течение первых шести месяцев в семи суставах отмечена тенденция к незначительному увеличению ацетабулярного индекса (АИ – 29,7±1,808º) и толщины дна впадины (ИТДВ – 1,96±0,122).

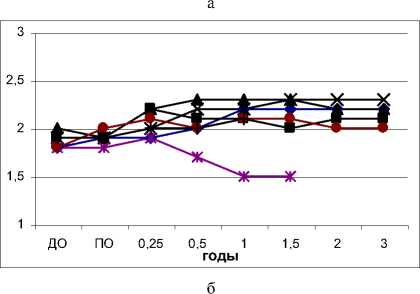

а

б

Рис. 1. Динамика изменения показателей вертлужной впадины после выполнения постепенной закрытой центрации у 8 пациентов (9 суставов): а – ацетабулярный индекс, б – индекс толщины дна впадины

В двух случаях показатели ацетабулярной ямки сохранились на исходном уровне. Через 1,5 года у всех пациентов выявлено возрастание угла наклона крыши впадины, средняя величина которого составила 31,4±1,801º. Индекс толщины дна впадины уменьшился до 1,7±0,183. Через три года во всех наблюдениях отмечено значительное ухудшение рентгенологических параметров ацетабулярной ямки (АИ – 34,7±2,061º, ИТДВ – 1,6±0,093) по сравнению с дооперационными показателями.

У восьми детей (11 суставов) с подвывихом бедра (рентгенологические критерии патологии впадины до лечения: АИ – 24,3±5,056º, ИТДВ – 2,04±0,082) произведена закрытая центрация с коррекцией бедренного компонента посредством межвертельной деторсионно варизирующей остеотомии. Во всех наблюдениях величина ацетабулярного угла в послеоперационном периоде практически не менялась. Через год после снятия аппарата показатель АИ составил 23,9±4,817º, через три года – 25,2±4,163º. В то же время в восьми суставах выявлена тенденция к постепенному уплощению впадины в виде уменьшения ИТДВ, величина которого через три года после лечения была 1,84±0,048.

Ко второй группе отнесены 18 детей (23 сустава), у которых для стимуляции развития вертлужной впадины использовали малотравматичные вмешательства в периацетабулярной области.

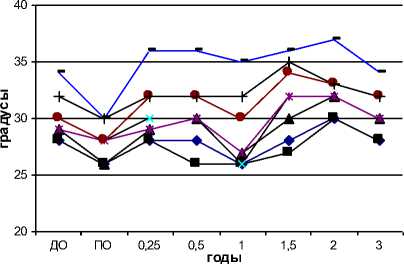

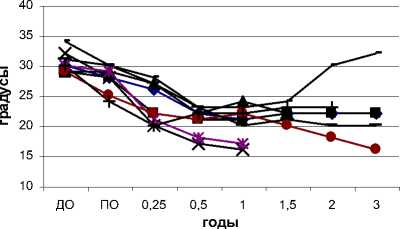

У шести пациентов (7 суставов) 4-5 лет с вывихом бедра применена спицевая туннелизация надацетабулярного отдела подвздошной кости. В пяти суставах с умеренным дефицитом вертлужной впадины (АИ – 27,6±1,517º, ИТДВ – 2,1±0,071) в течение шести месяцев после операции ацетабулярный угол был на доопераци-онном уровне. Через год отмечено увеличение наклона крыши впадины, в среднем составившее 3,6±2,074º. Через три года после снятия аппарата величина АИ в указанных наблюдениях снизилась на 7,8±1,483º. В то же время уменьшение угла наклона крыши практически не сопровождалось увеличением глубины впадины. Лишь в одном случае через три года ИТДВ увеличился на 4,8 %. В двух наблюдениях с более выраженным недоразвитием впадины (АИ – 33-35º, ИТДВ – 1,7-1,8) через три месяца отмечено уменьшение ацетабулярного индекса на 6-8º и незначительное увеличение глубины суставной ямки. Дальнейшее развитие суставов характеризовалось отрицательной динамикой в виде постепенного увеличения угла наклона крыши и толщины дна впадины. Через три года после операции показатели АИ соответствовали, а ИТДВ был меньше дооперационного уровня (рис. 2).

б

Рис. 2. Динамика изменения показателей вертлужной впадины после выполнения постепенной закрытой центрации с туннелизацией периацетабулярной области у 6 пациентов (7 суставов): а – ацетабулярный индекс, б – индекс толщины дна впадины

В 12 наблюдениях (16 суставов) вмешательство на подвздошной кости заключалось в выполнении остеоперфорации и последующей спицевой туннелизации надацетабулярной области. Из них у шести детей (9 суставов) в возрасте 3-4

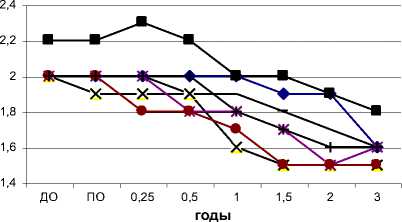

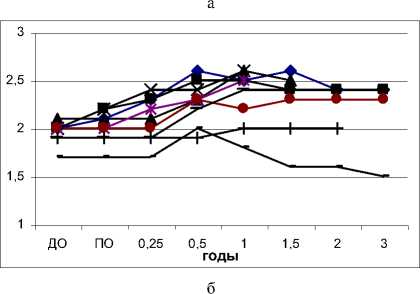

лет выявлены следующие рентгенологические признаки недоразвития вертлужной впадины: АИ – 30,4±1,667º, ИТДВ – 1,96±0,113 (рис. 3). После снятия аппарата у всех пациентов указанного возраста отмечено постепенное уменьшение ацетабулярного угла, сопровождавшееся возрастанием ИТДВ. Через три месяца АИ уменьшился в среднем на 6,56±3,005º. Средняя величина индекса толщины дна впадины была 2,09±0,232.

Рис. 3. Динамика изменения показателей вертлужной впадины после выполнения постепенной закрытой центрации с периацетабулярной пролонгированной стимуляцией у 6 пациентов 3-4 лет (9 суставов): а – ацетабулярный индекс, б – индекс толщины дна впадины

Через год средний показатель ацетабулярного угла составил 20,67±2,646º, ИТДВ – 2,34±0,283. В одном наблюдении последующее развитие сустава сопровождалось постепенным уплощением ацетабулярной ямки и увеличением АИ. В остальных случаях достигнутые параметры вертлужной впадины оставались стабильными. Через три года в шести суставах величина угла наклона впадины была 20,8±1,602º, показатель толщины дна впадины составил 2,33±0,051.

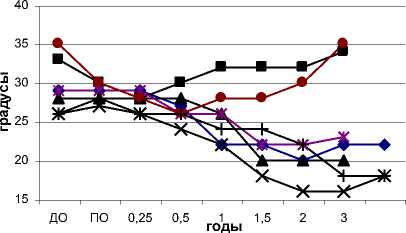

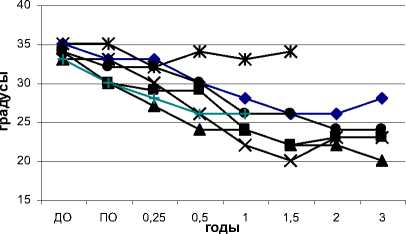

У шести пациентов (7 суставов) в возрасте 56 лет (рис. 4) дооперационные рентгенологические параметры вертлужной впадины были: АИ – 33,9±0,889º, ИТДВ – 1,87±0,076. В одном наблюдении, несмотря на проведенное лечение, в течение шести месяцев угол наклона крыши и глубина впадины практически не менялись. После чего отмечена отрицательная динамика развития сустава в виде уменьшения индекса толщины дна впадины, который через 1,5 года снизился на 16,7% по сравнению с исходным показателем. В шести случаях выявлено постепенное уменьшение угла наклона крыши и углубление впадины. Через три месяца АИ уменьшился в среднем на 3,57±1,718º. Средняя величина индекса толщины дна впадины была 1,92±0,041. Через год средний показатель ацетабулярного угла составил 25±2,098º, ИТДВ – 2,17±0,082. В течение последующих двух лет достигнутые параметры вертлужной впадины оставались стабильными. Через три года в шести суставах величина угла наклона впадины была 24±2,757º, показатель толщины дна впадины составил 2,15±0,105. Следует отметить, что в обеих возрастных группах во всех наблюдениях с благоприятным развитием вертлужной впадины сохранилась овальная форма ацетабулярной ямки.

Рис. 4. Динамика изменения показателей вертлужной впадины после выполнения постепенной закрытой центрации с периацетабулярной пролонгированной стимуляцией у 6 пациентов 5-6 лет (7 суставов): а – ацетабулярный индекс, б – индекс толщины дна впадины

Обследование пяти детей (6 суставов) через шесть лет после выполнения остеоперфорации и туннелизации периацетабулярной области показало, что величина угла наклона крыши во всех случаях сохранилась на прежнем уровне и составила 25,3±3,331º. В то же время в пяти наблюдениях отмечено уменьшение индекса толщины дна впадины [1,76±0,051], свидетельствовавшее об уплощении ацетабулярной ямки.

Третью группу составили 24 пациента (27 суставов), которым произведена коррекция тазового компонента посредством остеотомии подвздошной кости. У 12 детей (14 суставов, показатели вертлужной впадины до лечения: АИ – 38,9±2,656º, ИТДВ – 1,2±0,332) послеоперационное развитие сустава характеризовалось в основном углублением ацетабулярной ямки. Величина угла наклона крыши впадины, достигнутая после операции (АИ - 12,5±3,512°), оставалась стабильной и составила в срок два года 12,3±3,827°. Индекс толщины дна впадины, увеличившийся после снятия аппарата на 90%, сохранял тенденцию к дальнейшему возрастанию и через два года был 2,6±0,315. В девяти суставах указанной группы вертлужная впадина приобрела сферичную форму, в остальных наблюдениях – овальную.

В восьми наблюдениях (9 суставов, исходные рентгенологические критерии патологии впадины: АИ – 38±1,604º, ИТДВ – 1,28±0,282) после снятия аппарата ацетабулярный индекс уменьшился на 13±2,872º, глубина впадины увеличилась на 49%. Дальнейшее развитие суставов заключалось в постепенном уменьшении угла наклона крыши впадины и увеличении ИТДВ. Через два года величина ацетабулярного угла была 20±3,793º, индекс толщины дна впадины составил 2,26±0,338.

В четырех случаях вывиха бедра (исходные рентгенологические признаки патологии впадины: АИ – 38,5±1,291º, ИТДВ – 1,375±0,171) в результате оперативного вмешательства угол наклона крыши уменьшился на 7,95±1,523º, индекс толщины дна увеличился на 29,1%. Достигнутые показатели сохранялись стабильными в течение года, после чего отмечена отрицательная динамика развития сустава в виде увеличения ацетабулярного угла и уменьшения глубины суставной ямки. Через два года величина АИ составила 36,25±2,629º, ИТДВ – 1,45±0,057.

ОБСУЖДЕНИЕ

Таким образом, изучение динамики изменения параметров вертлужной впадины после лечения показало, что оперативные вмешательства, заключавшиеся в закрытом устранении вывиха, коррекции только бедренного компонента не оказывали существенного влияния на развитие ацетабулярной ямки. У большинства пациентов даже в отдаленные сроки после операции отсутствовали отчетливые признаки формирования крыши и углубления впадины.

Туннелизация периацетабулярной области способствовала более благоприятному развитию суставной впадины, которое заключалось в основном в постепенном увеличении наклона крыши. В то же время указанное вмешательство не влияло на изменение глубины ацетабулярной ямки, о чем свидетельствовали показатели индекса толщины дна впадины, не превышавшие практически во всех наблюдениях (через 2-3 года после лечения) дооперационный уровень.

Развитие вертлужной впадины после выполнения периацетабулярной пролонгированной стимуляции в 14 наблюдениях характеризовалось положительной динамикой в виде уменьшения ацетабулярного индекса и увеличения глубины впадины, более выраженной у детей 3– 4 лет. Тенденция к улучшению ИТДВ сохранялась в течение 6-12 месяцев после лечения. Постепенное снижение угла наклона крыши впадины продолжалось до 1,5 лет. Затем указанные показатели стабилизировались на достигнутом уровне. Следует отметить, что во всех случаях они уступали параметрам здорового тазобедренного сустава. Изучение отдаленных результатов лечения в срок более 6 лет показало, что несмотря на сохранение достаточного наклона крыши впадины, развитие суставной ямки характеризуется ее постепенным уплощением.

Коррекция тазового компонента посредством остеотомии подвздошной кости способствовало наиболее благоприятному развитию вертлужной впадины. Через два года после операции в 26,5% наблюдений суставная ямка соответствовала здоровому тазобедренному суставу не только по показателям, но и по форме. Анализ полученных результатов не выявил зависимости характера изменений вертлужной впадины от возраста пациента и степени анатомо-функциональных нарушений. Неблагоприятное развитие сустава, отмеченное в четырех наблюдениях, было обусловлено неадекватной коррекцией тазового компонента.

Анализируя наши материалы, можно заключить, что закрытая центрация головки бедренной кости во впадине с помощью аппарата Илизарова у детей младшего возраста, независимо от выполнения корригирующей остеотомии бедра, всегда должна сочетаться с вмешательством на подвздошной кости, характер которого определяется исходными параметрами вертлужной впадины. При умеренном недоразвитии крыши впадины (АИ – в пределах 30º) и ее достаточной глубине (ИТДВ – 2,5) целесообразно использовать спицевую туннелизацию периацетабулярной области. В случаях, сопровождающихся более выраженным уплощением ацетабулярной ямки (АИ – не более 35º, ИТДВ – не менее 2,0), показано применение периацетабулярной пролонгированной стимуляции. Причем наиболее важным параметром, определяющим возможность использования данного метода, является глубина впадины. Поскольку указанные способы, как правило, не приводят к окончательному формированию суставной ямки, их следует рассматривать как промежуточные вмешательства, позволяющие отсрочить выполнение более травматичных операций на тазовой кости.

Показанием для выполнения остеотомии подвздошной кости является выраженный дефицит вертлужной впадины в виде увеличения ацетабулярного индекса более 35º и утолщения дна ацетабулярной ямки (ИТДВ – менее 2,0).