Развитие взглядов на исследование функций интонации

Автор: Будажапова Сэсэгма Владимировна

Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Философия @vestnik-bsu

Статья в выпуске: 11, 2012 года.

Бесплатный доступ

В статье представлен обзор подходов к выделению основных функций интонации. Особое внимание уделяется так называемой прагматической функции интонации.

Фонетика, интонация, прагматика, коммуникативный акт

Короткий адрес: https://sciup.org/148180699

IDR: 148180699 | УДК: 80

Текст научной статьи Развитие взглядов на исследование функций интонации

Интонация (или комплекс супрасегментных единиц, реализующийся параллельно с сегментным рядом речевого потока) и ее функционирование всегда входили в круг интересов лингвистов. В частности, многих ученых привлекала идея установить взаимосвязь между интонацией и содержанием высказывания. Так, например, в середине XX в. в рамках традиционного подхода активно изучались значения интонационных контуров.

Большой вклад в эти исследования сделали представители британской интонологии, в частности Дэвид Кристал. Делая обзор работ Д. Кристала, Р. Колдуэлл в статье «Куда пропал гнев? Роль контекста в интерпретации эмоций в речи» [1] отмечает то обстоятельство, что в обобщающих таблицах, где Д. Кристал (причем это делалось в нескольких работах) устанавливал разные корреляции между тонами (или интонационными контурами) и их значениями и, соответственно, получал различные результаты. Сам же Р. Колдуэлл приходит к заключению, что эту разницу в результатах можно было бы легко объяснить, исходя из позиции изолированного и контекстного опроса информантов. В этом, собственно, и заключается основной вывод его статьи. Однако мы должны быть благодарны автору статьи за достаточно подробный обзор работ Д. Кристала, за наблюдения над тем, как развивались его взгляды на важность мелодики и других просодических признаков для процесса коммуникации.

Очевидно, что Д. Кристал прекрасно осознает лишь частичную роль мелодики среди всех других сверхсегментных признаков, невербальных жестов коммуникации и, разумеется, общего контекста ситуации в целом. И если он, как и многие другие фонетисты, понимает, что мелодика выполняет лишь частично функцию передачи различных эмотивных состояний, то есте- ственно возникает вопрос, почему же он пытается настойчиво, меняя системы тонетической транскрипции, все же установить какие-то корреляции с эмотивными состояниями?

Если Р. Колдуэлла поражает тот факт, что один и тот же тип мелодики может выражать как гнев (displeasure) , так и восторг (delight) , то об этом знали и зачинатели интонологических изысканий, начиная с Д. Джоунза и Г. Пальмера и, тем не менее они продолжали свою работу. Их не удивляло, что один и тот же тип мелодики может ассоциироваться с различными эмоциями и эмотивными состояниями, и, как признает сам автор, по мере продвижения своих изысканий Д. Кристал все больше отходил от собственно мелодических компонентов и все больше интересовался контекстом ситуации в целом (автор сравнивает труды 1969, 1975, 1995 гг.).

В работе 1969 г. «Системы просодии и интонации в английском языке» [2] Д. Кристал провел эксперимент по восприятию различных тонов и их интерпретации, как различных эмоций: гордо, смущенно, гневно, радостно и т.д. Были даны три фразы, простые по содержанию, но которые можно было интерпретировать различным образом, например, « There's that little black dog in the garden again ». Экспериментатором было предложено 20 вариантов интонации. Результаты частично отражены в таблице № 1.

Таблица 1

|

Tones |

Labels |

|

Fall |

Conspiratorial, angry, matter of fact, vexed, impatient, satisfied, grim, irritated |

|

Rise-fall |

Excited, pleased, dismayed, haughty, amused |

|

Fall-rise |

Worried, pleased, dismayed, disapproving, apologetic, grim |

|

Rise |

Puzzled, bored, questioning |

|

Level |

Bored |

Table 1: Тоны и их эмотивные значения (Crystal, 1969:305)

За исключением ровного тона, интерпретация была самой разнообразной. Один и тот же тон мог выражать различные значения, и одно и то же значение могло передаваться разными тонами.

Подводя итоги, Д. Кристал пишет, что, вероятно, было правильно говорить о каких-то контурах, имеющих особые значения для определенных ситуаций [Ibidem, с. 306].

Шесть лет спустя в работе «Английский голос: очерки по интонации, просодии и параязы- ку» [3] он берет экспериментальные фразы из совершенно конкретных контекстов. Д. Кристал даже не пытается установить близкое сходство изображения символов и реальной мелодики. Нельзя сказать, что в каждой книге он применяет одну и ту же систему тонетической транскрипции.

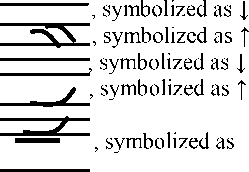

Так, например, в книге «Английский голос» он дает две системы тонетической транскрипции:

‘low fall’, viz.

‘high fall’, viz. ‘low rise’, viz. ‘high rise’, viz.

‘level’, viz.

‘rise fall’, viz.

‘fall rise’, viz.

, symbolized as

, symbolized as

Первая система, по сути, практически ничем не отличается от традиционных систем Л. Армстронга, И. Уорда, Дж. О’Коннора и Г. Арнольда. Что же касается введенной самим Д. Кристалом системы, то она оставляет несколько странное впечатление. Правда, в его системе, конечно, некоторые знаки оставлены без изменения по сравнению с системой Р. Кингдона. Но если принять во внимание, что «drops» и «boosters» используются лишь в качестве усилителей тонов –повышение или, напротив, понижение обычного тона – то, собственно говоря, особых возра- жений в конкретных примерах предъявить нельзя. Так, например, в предложении / he won’t go HOME/ until she comes BACK/ система даже упрощена по сравнению с системой Р. Кингдона. Приведем теперь пример использования «booster»:

/ John’s going to the OFFICE /

/ to the ↑WHERE /

Нам представляется необходимым подчеркнуть, что Д. Кристал признает нейтральный стиль интонации (attitudinally neutral).

|

Contours |

Syntactic Environment |

Meanings |

|

Falling tone + low drop |

Final tonic in S |

Attitudinally neutral |

|

Non-final tonic in Sentence |

Personal definitiveness abrupt, insistent unsociability cool, irritated, rude |

|

|

Rising tone + Low drop |

Non-final tonic |

Attitudinally neutral |

|

Final tonic of Sentence |

Personal inconclusiveness non-committal, unaggressive, polite, respectful social openness casual, friendly persuasive, warning, grim ( with appropriate kinesics ) |

|

|

Falling tone + high booster |

in any position |

Definite emotional commitment emphasis, surprise, warmth, depending on kinesics |

|

Rising tone + high booster |

in any position |

Definite emotional enquiry query, puzzlement, surprise |

|

Rising-falling |

in any position |

Definite outcome impressed, satisfied, smug, or the reverse, depending on kinesic accompaniment |

Table 2: Контуры и их эмотивные значения (Crystal 1975, p. 38)

В первой колонке представлены комбинации различных типов: тоны как таковые и тоны с их модификаторами. Значения в третьей колонке представлены двумя типами: наиболее типичные (курсив) и специфические значения. Во второй колонке дается грамматический контекст (финальные/нефинальные тоны), в третьей – подчеркивается роль кинесики. Р. Колдуэлл не возражает ни против контекста, ни против невербального языка. Он подчеркивает, что невербальное сопровождение фразы является решающим для интерпретации значения интонации. Более того, они могут даже ей противоречить.

Через 20 лет в работе «Лингвистическая энциклопедия» (1995) Д. Кристал поставил новый эксперимент с произнесением слова «да» («yes») в ответ на вопрос «Ты выйдешь за меня замуж?» («Will you marry me?») [4]. Естественно, что в такой ситуации возможны самые неожиданные реакции и с точки зрения тона, и с точки зрения поведения женщины. Д. Кристал приводит следующий полученный им список разных интонаций и выражений лица:

|

Tone |

Meaning |

|

Full fall |

Emotionally involved: surprise, excitement, irritation |

|

Full rise |

Emotionally involved: disbelief, shock |

|

Fall-rise |

A positive face: encouragement, urgency a straight or negative face: uncertainty. Doubt, tentativeness |

Table 3: Эмотивные значения слова 'Yes' (Crystal 1995:248)

Фигурирующие в списке «позитивное выражение лица», а также и встречавшиеся иногда «напряженное», «отрицательное выражение лица» относятся, естественно, к процессу или одобрения, или неодобрения сделанного предложения. Слово ‘full’ просто обозначает, что тон занимает весь диапазон голоса говорящего в случае той или иной реакции. Даже в таком, казалось бы, ограниченном контексте происходит то же перекрещивание тонов и соответствующих ассоциаций (которое наблюдалось и раньше): аналогичные эмотивные значения могут выражаться разными тонами, а один и тот же тон может ассоциироваться с самыми разными эмотивными значениями. В качестве примера можно привести «удивление и шок», которые выражались как нисходящим, так и восходящим тоном, а разные эмотивные реакции, начиная от «полного одобрения» до «радостного недоверия», могли ассоциироваться с одним и тем же тоном. Ситуация, конечно, осложняется тем, что оценка результата могла быть получена как от интонации, так и от выражения лица. Отношение Р. Колдуэлла к данному эксперименту, учитывая то, что было сказано выше, явно отрицательное, поскольку, как он считает, даже в обычной речи краткие высказывания встречаются относительно редко: разговор обычно происходит на достаточно продолжительной сегментной базе, которой соответствуют группы тоновых единиц. Вопрос о реакции информантов в довольно обширном контексте, с его точки зрения, разработан явно недостаточно, и именно этому вопросу он посвящает остальную часть своей работы. С нашей точки зрения, любопытным обстоятельством является то, что в качестве источника информации он берет разговор за обеденным столом, причем отмечает, что с точки зрения Д. Кристала или М. Халлидея специальные вопросы, задававшиеся за столом, бы- ли бы оценены ими или как эмотивно-нейтральными (см. таблицу №2 Д. Кристала), или, как выразился бы М. Халлидей (см. его работу «Введение в функциональную грамматику» (1994), нисходящий тон в такого рода вопросах был бы определен как «немаркированный» [5].

Заметим, что Р. Колдуэлл при обработке своих данных пользуется тонетической транскрипцией Д. Брэзила, им, в частности, использовалась работа «Проблема произношения для продвинутого уровня учащихся» (1994) [6].

В работах А. Краттендена: «Интонация» (1997), «Интонация жителей Манчестера и вопросы соответствующей транскрипции» (2001), «О так называемой грамматической функции интонации» (1970), «Восходящие тоны в английском языке» (1995), «Нисходящие и восходящие тоны: их индивидуальные и универсальные значения» (1981) – мы видим, что взгляды А. Краттендена на интонацию английского языка во многом совпадают с взглядами только что рассмотренного нами Д. Кристала, а в каких-то аспектах А. Краттенден выражается даже более четко, чем Д. Кристал [7].

Прежде всего мы целиком разделяем мысль А. Краттендена о том, что « восходящие тоны, вне всякого сомнения, употребляются, главным образом, в нефинальных (или нетерминальных) синтагмах, в то время как нисходящие тоны завершают предложения ». А. Крат-тенден (и здесь ему надо отдать должное – С. Б.) высказывает неординарную мысль о том, что « под восходящие тоны попадают как низкий подъем, так и высокий подъем, нисходящевосходящий подъем и даже ровный тон среднего уровня » [8]. Действительно, если вспомнить варианты восходящих и нисходящевосходящих тонов, которые были приведены нами выше, то следует признать, что указанные А. Краттенденом тоны вполне могут быть своего рода вариантами стандартного восходящего тона. А. Краттенден полностью совпадает во мнении со своим коллегой Д. Кристалом, что « интонация не является простым довеском к грамматике », более того, он радуется тому факту, что все большее число известных ученых приходит к этому выводу. Поэтому, как мы писали выше, он специально отмечает фоноэстетическую функцию интонации у М. Либермана. Весьма ценной является мысль А. Краттендена о «привязке» тонов к определенной лексике [9]. Но полностью от использования интонации для целей грамматики А. Краттенден, однако, не отказывается. В качестве примера можно привести такую фразу как: « Gin |, whisky |, sherry |, beer », которая предполагает, что у человека есть выбор, и вполне возможно, что данное перечисление может быть продолжено.

Но если последний элемент перечисления произносится с падающим тоном: « Gin |, whisky |, sherry |ֻ beer », то это как бы закрывает выбор. Однако и в том, и в другом случае все равно доминирует восходящий тон: за исключением последнего элемента все остальные элементы перечисления оформляются только восходящим тоном.

Повторим еще раз, что « использовать падающий тон в нетерминальных синтагмах нейтральной речи просто неверно с точки зрения общего смысла предложения, ведь мысль еще не окончена, а тон производит впечатление финальности » [10]. Соответствующая роль противопоставления восходящего и нисходящего тонов просматривается даже при перечислении, если ограничиться, как видим, рамками разговорной тематики.

В целом, Краттенден признает, что, только на основании направления движения тона трудно установить границу между лексической привя- занностью интонации, ее грамматической ролью, дискурсной ролью или ее эмоциональной окрашенностью.

Мы лично решили, что говоря о влиянии контекста и относительно тонких голосовых изменениях, А. Краттенден переступает ту грань, за которую не смогли выйти многие интонологи в Америке и Британии, и что нужно изучать параметры голоса в целом.

Переходя к отечественным учебным пособиям по английской фонетике и активной научноисследовательской работе, которая ведется в нашей стране в области интонологии, мы должны прежде всего отметить, что в нашей стране считается общепризнанным деление функций интонации на 1) конститутивную или интегрирующую (т.е. функцию формирования слов, синтагм, предложений и сверхфразовых единств) и 2) дeлимитативную или дистинк-тивную, т.е. функцию различения между словами, имеющими одинаковый фонемный состав, словами и словосочетаниями, коммуникативными типами предложения: повествовательными, вопросительными, побудительными, восклицательными, просьбами и парентетическими внесениями. Не может быть никаких сомнений в том, что упомянутые функции очень важны – благодаря их выражению речь делается понятной. Более того, мы даже можем сказать, что эти функции являются главными для просодического оформления речи (это не означает, что даже в области этого основного деления не ведется исследовательской работы, которая уточняет отдельные моменты в связи с задачами преподавания английского языка русским учащимся). Авторы многих учебников неоднократно обращали внимание также на тот факт, что интонация может быть показателем определенного регистра (или стиля) речи [11]. Так, в широко используемом учебнике «Практическая фонетика английского языка» под ред. М. А. Соколовой и др. выделены и описаны следующие интонационные стили: 1) информационный, 2) научный, 3) ораторский, 4) публицистический, 5) разговорный. Данная классификация основывается на предположении, что «существует три основных вида информации, передаваемых в процессе коммуникациии: a) интеллективная информация, б) эмоциональная и в более широком плане модальная информация, в) волеизъявление или побудительная информация» [12]. Авторы учебника выражают сожаление, что «тембр как специфическая окраска человеческого голоса не был учтен при написании данного учебника».

Весьма значительным в данном контексте является вопрос о роли интонации как признаке того или иного жанра литературы, например, сказки (можно говорить также и о жанрах Библии, романов и рассказов, в частности, юмористических, пародий, стилизаций и т.д.). Здесь мы непременно должны упомянуть такие имена как В.Я. Задорнова, И.В. Гюббенет, М.В. Давыдов, Т. Черезова, А.А. Липгарт, М.Э. Конурбаев, Е.О. Менджерицкая, Т.Б. Назарова, Н.А. Бурси-кова, З.М. Альжанова, Г.П. Завальская, О.С. Миндрул.

До сих пор мы пока даже не упоминали о таких экстралингвистических факторах, к которым интонация тоже имеет отношение, как возраст, пол, идиосинкратические черты говорящего, его социальный статус, классовая принадлежность, не говоря уже о различного вида эмоциях, чувствах и темпераменте. Роль интонации в данном случае довольно высока. Один из крупнейших специалистов в области изучения голоса Р. Юс-сон высказывался в том духе, что голос самым непосредственным образом связан с эмоциональной сферой человека, а эмоциональная окраска является одной из важнейших характеристик голоса. Цитата заимствована из работы Р. Юссона «Певческий голос» (1960) [13].

Что же касается фоноэстетической функции, то согласно Ф. Хаусхолдеру (см. работу М.В. Давыдова и Г.Т. Окушевой. Значение и смысл созвучий в современном английском языке. МГУ, 1994, сноска 76), словарный состав английского языка этимологически связан с созвучиями. В работе «К проблеме звучания и значения» (1948) он пишет, что 75% односложных слов литературного английского языка принадлежат к так называемому фонестемному типу. [14] Среди них: существительные, выражающие неодобрение, неприязнь – нечто выпуклое, отсеченное, отрезанное и, напротив, слова с положительными коннотациями – легкость, свет, радость и т. д. При переводе особую роль приобретают звуки и созвучия с универсальными ассоциациями.

Однако на этом функции интонации не кончаются: необходимо иметь в виду, что подобно звукам, которые могут вызывать те или иные ассоциации, интонации в разной степени в конкретных ситуациях тоже могут ассоциироваться с большим или, напротив, маленьким, жарой или холодом, светом или мраком, легкими или плавными движениями и с движениями, которые требуют приложения сил и т.д. Естественно, возникает вопрос, каким образом интонации, в основном обслуживающие эмоциональную сферу человека, могут ассоциироваться с вышеуказанными элементами окружающей нас действительности? И здесь надо сразу наметить основное деление, которое могут иметь те или иные просодические образы. Если они связаны с эмоциями, чувствами, переживаниями человека, то мы говорим о внутренних просодических образах, если же речь идет об окружающей человека действительности, то в этом случае принято говорить о внешних просодических образах. Конечно же, ассоциируясь с теми или иными образами, различные интонации неотделимы от вербального контекста и поэтому часто их задача заключается в лишь в усилении воздействия словесно-художественного творчества. Но иногда интонация и сама по себе, то есть не на сегментной базе, а независимо от нее, фактически, поскольку сегментная база оказывается в таких случаях весьма неопределенной: мы не можем разобрать конкретных слов, но совершенно уверенно можем уже сказать, идет ли речь о прият- ной светской беседе, о последовательности команд, перебранке, усилии со стороны человека, которое не отражено в конкретных звуках, и т.д. Выразительность интонации требуется, естественно, не только при художественном чтении текста, но и в процессе преподавания языка, чтении лекций, например, и более широко – в любом публичном выступлении. Совершенно очевидно, что эта выразительность создается не только за счет того или иного чередования мелодических контуров, их варьирования, но и за счет целого ряда других параметров голоса.

Со времени опубликования работы Р. Якобсона «Функции языка» (1978) [15], который рассматривал коммуникативный акт в целом, помимо вышеуказанных функций, можно было бы говорить о существовании и других функций. Факторы, которые влияют на процесс коммуникации, были представлены Р. Якобсоном в виде следующей схемы:

CONTEXT MESSAGE

ADDRESSER

ADDRESSEE

CONTACT CODE

Как пишет Р. Якобсон, каждый из этих факторов определяет ту или иную функцию языка. В статье подробно рассматриваются соответствующие функции, причем специально делается оговорка, что только рассмотренными функциями дело не ограничивается.

Заслугой Р. Якобсона является то, что в соответствии с описанными факторами, автор в виде схемы дает и перечисление аналогичных функций.

REFERENTIAL

EMOTIVE

POETIC

CONATIVE

PHATIC

METALINGUAL

Эмотивная (экспрессивная) функция связана с адресантом и имеет целью выражение его отношения к тому, что он говорит. В языке, как правило, одно и то же содержание даже интонационно мы можем оформить так, чтобы было понятно наше одобрение, осуждение и т.д. Р. Якобсон приводит пример, что актер Московского художественного театра в качестве эксперимента произносил фразу «Сегодня вечером» с помощью сорока различных интонаций. И что самое важное – эти интонации однозначно считывались аудиторией.

Конативная функция отражает ориентацию на адресата. Сюда подпадают в числе прочего такие формы речи как звательный падеж и повелительное наклонение. Она выражает непосредственное воздействие на собеседника.

Фатическая функция сориентирована на контакт, для нее важна не передача информации, а поддержание контакта. Это разговоры о погоде, разговоры во время празднования дня рождения, где самым важным становится не новизна информации, а процесс поддержания контакта. Мы часто проверяем контакт словами «Ты слушаешь?»

Метаязыковая функция связана с кодом: не зная слова, мы можем спросить о его значении и получить ответ. Ответ может быть дан описательно, с помощью других слов, а может и просто с помощью показа предмета.

Поэтическая функция направлена на сообщение. Это центральная функция для словесного искусства, для которого характерно большее внимание к форме, чем к содержанию сообщения. Наша бытовая речь более сориентирована на содержание.

Референтивная (денотативная, когнитивная) функция сориентирована на контекст и представляет собой отсылку на объект, о котором идет речь в сообщении.

Разные народы по-разному используют компоненты речевого акта, и лингвист или этнограф, описывающий язык и культуру того или иного народа, стремится установить все возможные типы речевых актов, все возможные категории адресатов и адресантов, все виды кодов, видов сообщений, все возможные каналы передачи сообщения, все виды тем и т.д., а также как реализуются различные функции языка разными его уровнями, включая, конечно, и сверхсегментные единицы. Данное направление исследования представляется перспективным именно в силу недостаточной изученности роли интонации в реализации речевых актов в разных языках и лингвокультурах.

Еще одним многообещающим предположением можно считать тот факт, что коммуникативный выбор, сделанный в момент формирования общей семантики высказывания в сознании говорящего, остается неизменным на протяжении произнесения этого высказывания и не может быть произвольно изменен во время его произнесения. Что же касается интонационного аспекта, то, будучи средством выражения прагматического значения, интонационный контур также не может быть произвольно изменен в процессе высказывания. Из этого следует очень важный вывод: части интонационного контура должны обнаруживать жесткую взаимозависимость и предсказуемость в рамках одного высказывания. Сочетания акустических парамет- ров частей контура сами по себе не случайны и не бесконечно разнообразны. Они могут создавать последовательности, несущие вполне однозначные толкования. Такое заключение наносит удар по распространенному убеждению, что интонационные контуры практически бесконечны в своем разнообразии, а передаваемые ими значения уникальны, неповторимы и индивидуальны. С другой стороны, оно дает основание для оптимизма тем, кто не потерял надежду найти устойчивые ориентиры в интонационной системе чужого языка, ранее считавшейся закрытой для аутсайдера.