Реабилитация пациентов с дефектами и ложными суставами длинных костей, современное состояние проблемы

Автор: Шевцов В.И., Борзунов Д.Ю.

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Статья в выпуске: 4, 2008 года.

Бесплатный доступ

Анализируются сложившиеся подходы к реабилитации пациентов с дефектами и ложными суставами длинных костей методами несвободной костной пластики по Илизарову. Все технологии чрескостного остеосинтеза к настоящему времени внедрены в клиническую практику и обеспечивают полное анатомо-функциональное восстановление поврежденных конечностей в достаточно короткие сроки лечебно-восстановительного процесса.

Дефект, псевдоартроз, чрескостный остеосинтез, армирование

Короткий адрес: https://sciup.org/142121151

IDR: 142121151

Текст научной статьи Реабилитация пациентов с дефектами и ложными суставами длинных костей, современное состояние проблемы

Неудовлетворительные исходы лечения при замещении обширных дефектов длинных костей с использованием свободных алло- и аутотрансплантатов, в первую очередь, связаны с отсутствием восстановления полноценного внутрикостного кровообращения [1]. В настоящее время в реконструктивно-восстановительной хирургии признано наиболее эффективным применение способов костной пластики, обеспечивающих сохранение сосудистых связей трансплантата с мягкотканным футляром сегмента. Большинство современных авторов признает наиболее эффективными и альтернативными два способа замещения костных дефектов: несвободную костную пластику по Г.А. Илизарову и реплантацию в дефект комплексов тканей с сохраненным кровоснабжением, включающим свободный аутотрансплантат [2, 3]. Замещение костных дефектов по Г.А. Илизарову по сути является идеальной формой костной пластики, когда в проблемную зону дозированно и направленно перемещается васкуляризированный аутотрансплантат с сохраненным покровом мягких тканей, позволяющий теоретически создать в дефекте трубчатую кость любой длины и формы. В современной ортопедии-травматологии существуют различные классификации и толкования понятий псевдоартроза и дефекта кости. С практической точки зрения, для правильного выбора технологии чрескостного остеосинтеза, четкое определение понятий «псевдоартроз» и «дефект» имеет принципиальное ключевое значение. На основании многолетнего опыта использования чреско- стного остеосинтеза и систематизации клиникорентгенологической семиотики ложных суставов и дефектов длинных костей коллективом авторов РНЦ «ВТО» им. акад. Г.А. Илизарова было предложено выделять понятие «истинного» дефекта кости, подразумевающего случаи любой потери костного вещества [4]. Истинный костный дефект включал суммарную величину межотломкового диастаза и анатомического укорочения сегмента, а также при этом учитывали объем и величину предполагаемой потери костной ткани при планируемом удалении нежизнеспособных трансплантатов, резекции концов отломков и их необходимом дублировании на стыке. Предложенная классификация включала определение понятий де-фект-псевдоартроза, дефект-диастаза с анатомическим укорочением сегмента и без него. Такая классификация наиболее полно отвечала требованиям восстановительной хирургии и являлась ключом к выбору оптимальной методики чреско-стного остеосинтеза.

Система реконструктивно-восстановительного лечения больных с дефектами длинных костей по Г.А. Илизарову базируется на следующих принципах остеосинтеза: удлинении отломков и их сращении на стыке, межберцовом синостозирова-нии и закрытом дозированном растяжении межотломковых тканей с формированием регенератов. Каждая из методик предусматривает использование отдельных методов и их модификаций, которые применяются в зависимости от особенностей сформированного патологического симптомо- комплекса и цели лечебно-реабилитационных мероприятий. На основе несвободной костной пластики по Г.А. Илизарову используется комбинированное или последовательное действие факторов напряжения сжатия (компрессии), растяжения (дистракции) и сдвига. Методика удлинения отломков включает билокальный и полилокальный остеосинтез, подразумевающий одновременное или последовательное формирование одного или нескольких дистракционных регенератов и сращение отломков на стыке. Межберцовое синосто-зирование представлено методами монолокально-го или полилокального обходного синостозирова-ния, тибиализации малоберцовой кости в виде фрагментов отщепов, цилиндрических фрагментов или вариантов синостозирования проксимальным концом малоберцовой кости и полифрагментарно-го одновременного или последовательного берцового синостозирования. Дозированное растяжение межотломковых тканей представлено методикой закрытого монолокального компрессионнодистракционного остеосинтеза.

Необходимо отметить, что сложившаяся за более чем 30-летний период существования и эффективного использования система реконструктивно-восстановительного лечения пациентов с дефектами длинных костей получила фундаментальное экспериментально-теоретическое обоснование, раскрывающее суть репаративных процессов при ликвидации костных дефектов в условиях дистракционного остеогенеза [5, 6, 7, 8, 9] .

В основе разработанных способов межкостного синостозирования лежали приемы замещения дефектов большеберцовой кости утолщением малоберцовой кости и ее тибиализацией. Проведенные экспериментальные исследования вскрыли особенности восстановительных и формообразующих процессов при реконструкции двукостных сегментов методом их межкостного синосто-зирования, это в свою очередь определило качественно новый подход к проблеме лечения больных с дефектами большеберцовой кости методом одноэтапного межберцового синостозирования, пересмотра сложившихся принципов и выработки новых оригинальных решений лечебных задач [9]. Практическое значение вышеуказанных исследований заключалось в применении методик межкостного синостозирования для восстановления опорно-двигательной функции конечности, когда удлинение отломков при суб- и тотальном костном дефекте, а также сращение атрофичных отломков со сложнопрофильной формой их концов затруднено [4]. Наибольшая эффективность возмещения достигнута при полифрагментарном берцовом синостозировании дефектов постостеомиелитической и травматической этиологии. Лучшая результативность тибиализации малоберцовой кости достигалась при лечении пациентов молодого возраста, имевших дефекты врожденной этиологии. В целом применение межберцового синостозирования рекомендовали при обширных тотальных дефектах большеберцовой кости. Вместе с тем, очевидно, что использование для реконструкции большеберцовой кости малоберцовой определяет необходимость длительной фиксации конечности после остеосинтеза средствами дополнительной иммобилизации (гипсовая повязка, тутор, ортез) до гипертрофии замещенной кости, а в ряде случаев рассматривается и как подготовка конечности к рациональному протезированию.

Влияние фактора напряжения растяжения на активизацию репаративного остеогенеза прослеживалось в случаях применения закрытого дозированного растяжения межотломковой ткани. Необходимо подчеркнуть целесообразность использования данных технологий чрескостного остеосинтеза при гиперпластической форме мозолеоб-разования. Является неоправданным закрытое дозированное растяжение атрофических и аваску-лярных ложных суставов. Выявлено, что наиболее выражена восстановительная реакция тканей была в губчатых отделах костей и менее в – компактных. По данным В.Д. Макушина, использование данных технологий было эффективно при величине дефектов, не превышающих 4 см, т.е. при первоначальном дефекте до 10 % полное стопроцентное возмещение дефекта большеберцовой кости достигалось во всех случаях, при первоначальном дефекте от 11 до 20 % - полностью замещали костный дефект в 40 % клинических наблюдений, а при дефектах от 21 до 30 % длины контралатерального сегмента удавалось полностью восполнить утрату костной ткани только в 25 % случаев. При дефектах травматического генеза данная методика более предпочтительна и менее эффективна при замещении дефектов врожденной этиологии из-за частых рецидивов и переломов сформированных дистракционных регенератов, претерпевающих длительную органотипическую перестройку.

Наиболее признанным и распространенным в клинической практике является способ замещения костного дефекта посредством удлинения отломка. Удельный вес данного подхода к реабилитации пациентов с дефектами длинных костей составляет 81,7 % в общей системе восстановительного лечения пациентов с дефектами и ложными суставами длинных костей [4]. По мнению большинства ортопедов-травматологов, использование методик удлинения отломка по Илизарову обеспечивает положительный исход лечебнореабилитационных мероприятий в 90,5-100 % случаев. Малая травматичность, функциональность метода обеспечивает сохранение или незначительное ограничение объема движений смежных суставов во время остеосинтеза и в ближайшем реабилитационном периоде после демонтажа аппарата. Трудоспособность была восстановлена в течение первого года после выписки из стационара у 64,4-87,5 % пациентов с дефектами бедренной кости, у 61-73,1 % больных с дефектами костей голени [4]. По данным D. Paley с соавт., 60 % пациентов были способны вернуться к работе еще в период лечения. В доступной нам литературе имелись сведения об экономической эффективности костной пластики по Г.А. Илизарову. Так, по данным G. Cierny и K. Yokoyama et al., при сравнительном анализе исходов лечения больных с обширными дефектами берцовых костей, замещенных удлинением отломка по Г.А. Илизарову и реплантированными в дефект васкуляризованными трансплантами малоберцовой кости, стоимость лечения в сравниваемых группах пациентов не отличалась, а при замещении дефектов большеберцовой кости губчатым трансплантатом на мягкотканном лоскуте стоимость лечения в расчете на одного пациента увеличилась на 30 тыс. американских долларов. Необходимо отметить, что продолжительность фиксации при замещении костных дефектов не была идентичной срокам фиксации при обычном удлинении длинной кости. Процесс замещения дефектов проходил в условиях нарушенной трофики и васкуляризации сегмента, наличия рубцового процесса и патологического изменения костной ткани отломков: их атрофии, склероза, остеопороза, эбурнеации и т.д. Наиболее рациональным и эффективным при возмещении дефектов длинных костей считалось удлинение одного из отломков за один этап остеосинтеза на 5-10 см, что обеспечивало высокий уровень дистракционного остеосинтеза и оптимальную продолжительность лечебно-реабилитационного процесса [4]. Вместе с тем, в литературе имеются сведения о возможности гипопластического типа костеобразования при формировании дистракционных регенератов величиной более 4-5 см. Замещение обширного дефекта длинной кости удлинением отломка более чем на 8-10 см в 1,6-13,8 % клинических наблюдений приводило к замедлению остеогенеза и формированию «ишемического» дистракционного регенерата. Неудовлетворенность сроками лечения пациентов и объемом одноэтапной реабилитации побуждало ортопедов-травматологов к поиску более эффективных технологий чрескостного остеосинтеза. Так, на основе принципов несвободной костной пластики по Г.А. Илизарову В.Д. Макушиным и Л.М. Куфты-ревым были предложены методики замещения дефектов длинных костей полилокальным удлинением отломков, позволяющие одноэтапно восполнять потерю костной ткани несколькими дистракционными регенератами малой величины, претерпевающими органотипическую перестройку в короткий срок остеосинтеза. Предложенные технологии чрескостного остеосинтеза подразумевали замещение костных дефектов многоуровневым удлинением отломка и противолежащих отломков. В ходе выполненных экспериментальных исследований нами были разработаны модели замещения костных дефектов и устройства для их выполнения, адекватные для клинических ситуаций замещения костных дефектов полилокальным удлинением отломков [8]. Выяснено, что процесс многоуровневого удлинения проксимального отломка большеберцовой кости характеризовался высокой активностью эндо- и периостального остеогенеза, при удлинении дистального отломка в костеобразовании в основном участвовали периостальные структуры кости. При многоуровневом удлинении дистального отломка отмечено напряжение протекающих процессов костеобразования и формирование дистракционных регенератов по гипопластическому типу. Процесс перестройки фрагментов характеризовался их деминерализацией, наиболее выраженной при многоуровневом удлинении дистального отломка большеберцовой кости. При возмещении дефекта берцовых костей многоуровневым удлинением проксимального отломка создавались благоприятные условия для восстановления анатомо-функциональной целостности внутрикостной артериальной сосудистой сети поврежденной большеберцовой кости. Для многоуровневого удлинения дистального отломка большеберцовой кости было характерно пролонгированное нарушение магистрального кровотока. Эффективность применения технологий полило-кального формирования дистракционных регенератов была подтверждена возможностью реального сокращения этапности лечения и сроков чре-скостного остеосинтеза в 1,5 раза по сравнению с традиционными способами замещения костных дефектов удлинением отломка по Г.А. Илизарову при достижении большей полноты восполнения потери костной ткани. Использование технологий полилокального формирования дистракционных регенератов у 65 пациентов обеспечило одноэтапное замещение гетерогенных костных дефектов величиной 13,5 см на 87 %, что составило в абсолютных цифрах до 11,5 см восстановления утраченной костной ткани [10]. Рассматривая эволюцию технологий замещения дефектов с позиций дальнейшего развития методических принципов чрескостного остеосинтеза необходимо признать достаточно полное достижение и раскрытие возможностей несвободной костной пластики, высокий уровень технологических решений чрескост-ного остеосинтеза.

В последние годы в РНЦ «ВТО» им. акад. Г.А. Илизарова при лечении пациентов с опухолеподобными поражениями костной ткани и формировании полостных дефектов нашел своё применение способ внутрикостного напряженного эластичного армирования длинных трубчатых костей спицами с остеоиндуцирующим покрытием (высококристалличный гидроксиапатит). Интрамедуллярное армирование применялось нами как самостоятельный вид остеосинтеза, так и в сочетании с чрескостным остеосинтезом. Эффект стимуляции костеобразования в очаге деструкции достигался влиянием фактора напряжения растя- жения на регенерацию тканей. Интрамедуллярно проведенные спицы с высококристалличным гид-роксиапатитным покрытием, в свою очередь, дополнительно стимулировали процессы остеогенеза и минерализации костной ткани за счет адгезии, пролиферации и дифференцировки фибробластов костного мозга. У пациентов с фиброзной дисплазией во время операции обязательным условием было удаление фиброзной ткани заполняющей полостной дефект. С помощью долот выполняли трепанационное окно кортикального слоя в проекции очага деструкции. Ложками Фолькмана удалялись фиброзная ткань, а фрезами производилась обработка внутренней поверхности полости до соединения с костномозговой полостью и неизмененными участками кости. При лечении пациентов с костными кистами необходимым условием для формирования полноценного костного регенерата в полости кисты являлась ликвидация активности кистозного содержимого. Во время операции и на этапах остеосинтеза выполняли лечебно-диагностические пункции (промывание полости 5 % раствором аминокапроновой кислоты, введение ингибиторов протеаз – контрикал, гордокс). Количество пункций составляло 3-4 за этап лечения с интервалом 3 недели.

Отмечено, что наиболее активно костеобразование происходило в зоне патологического перелома или остеотомии и вокруг внутрикостно имплантированных спиц. Это связано с тем, что зона нарушенной целостности кости в условиях чре-скостного остеосинтеза испытывает дозирован- ную и направленную компрессию или дистракцию, с активным локальным периостальным и эндостальным костеобразованием. В основе этого лежит общебиологическая концепция стимулирующего влияния фактора напряжения растяжения на регенерацию тканей. Интрамедулярно проведенные спицы с высококристалличным гидро-ксиапатитным покрытием, в свою очередь, стимулировали процессы остеогенеза и минерализации костной ткани за счет адгезии, пролиферации и дифференцировки фибробластов костного мозга в остеобласты.

Таким образом, создание условий компрессионного или дистракционного остеосинтеза способствовало направленной регенерации костной ткани в очаге поражения. Использование интрамедуллярных спиц с остеоиндуцирующим покрытием обеспечивало локальную стимуляцию эндостального костеобразования в очаге деструкции, а также являлось профилактикой патологического перелома и деформации сегмента в безаппаратном периоде.

Клинические примеры.

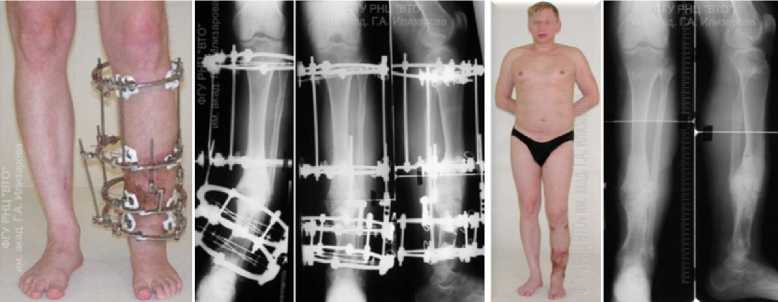

Больной Х., 36 лет (рис. 1). Диагноз: посттравматический тугой гиперпластический дефект-псевдоартроз берцовых костей с варусно-антекурвационной деформацией. Давность травмы – 3 года. Ранее перенес чрескостный остеосинтез и погружной металлоостеосинтез скобами, изготовленными из металла с памятью формы. Сращение не достигнуто.

а

б в

Рис. 1. Фото и рентгенограммы больного Х.: а – до лечения, б – в процессе лечения, в – после лечения

В Центре выполнен чрескостный остеосинтез костей голени аппаратом Илизарова, остеотомия малоберцовой кости, металлоконструкции удалены. Срок дозированной коррекции оси сегмента и дистракции зоны ложного сустава составил 48 дней. Дистракция осуществлялась по тракционным узлам, установленным по задневнутренней поверхности голени. Продолжительность последующей фиксации сегмента аппаратом – 63 дня. Достигнуто полное восстановление анатомической целостности сегмента.

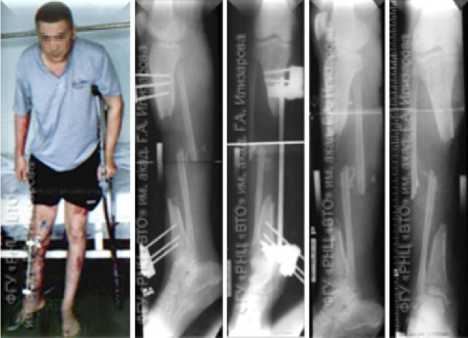

Больной Т., 37 лет (рис. 2). Диагноз: посттравматический дефект-диастаз правой большеберцовой кости; межотломковый диастаз – 15 см; несросшийся перелом малоберцовой кости в средней трети с дублированием концов отломков; укорочение голени - 4,0 см. Из обстоятельств травмы известно, что пациент в результате взрыва котла в машинном отделении судна получил открытые переломы берцовых костей правой голени, осложненные термическими ожогами II степени правого плеча, предплечья, бедра и правой голени, III А-Б степени стопы на площади 20 % поверхности тела. При поступлении в Центр правая голень была фиксирована стержневым аппаратом. По всей передневнутренней поверхности голени, внутренней поверхности бедра и тыльной поверхности стопы имелась обширная рана, частично закрытая свободными кожными трансплантатами с участками некроза и гранули- рующей ткани. Пульсация на a. tibialis anterior et dorsalis pedis dextra не определялась.

По данным ультразвуковой допплерографии артерий нижних конечностей и реовазографии выявлено снижение артериального тонуса, выраженная асимметрия кровенаполнения и затруднение венозного оттока правой голени и стопы. До оперативного лечения (параллельно обследованию) больному было проведено местное лечение ожоговых ран с применением антисептических растворов, протеолитических ферментов, мазевых повязок, физиолечение, курс гипербарической оксигенации. Были назначены спазмолитики, препараты, улучшающие реологию крови и микроциркуляцию.

На первом этапе чрескостного остеосинтеза были выполнены кортикотомии обоих отломков большеберцовой кости. Перемещение фрагментов осуществляли тягой дистракционнонаправляющих спиц, темпом 0,25 за 3-4 приема в сутки в течение 68 дней (проксимальный дистракционный регенерат) и 90 дней (дистальный).

На этапе остеосинтеза была выполнена дополнительная кортикотомия проксимального удлиняемого отломка. Сформированный фрагмент перемещали темпом 0,5-0,75 мм в сутки до стыка с концом дистального отломка в течение 67 дней. На стыке отломков была выполнена их открытая адаптация.

б

в

Рис. 2. Фото и рентгенограммы больного Т.: а – до лечения, б – в процессе лечения, в – после лечения

Продолжительность периода фиксации сегмента аппаратом составила 165 дней. К моменту демонтажа аппарата мы достигли полной эпите-лизации ожоговых ран. Восполнение межот-ломкового диастаза костной тканью обеспечило не только восстановление целостности большеберцовой кости, но и ликвидировало косметический дефект мягких тканей.

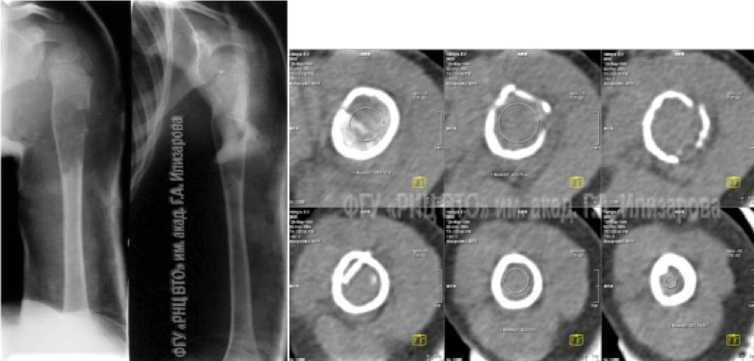

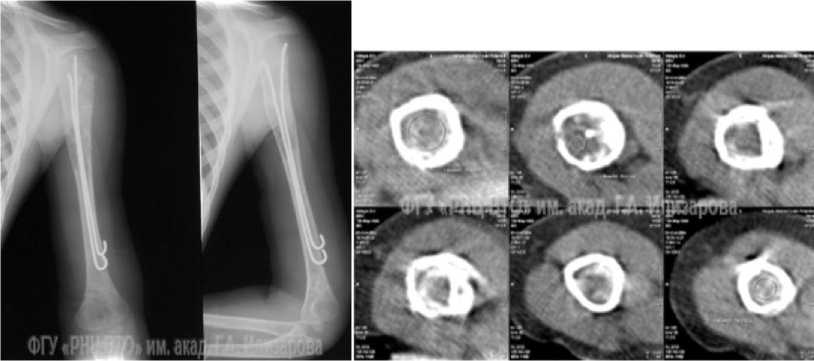

Больная К., 5 лет (рис. 3). Диагноз: солитарная киста проксимального отдела левой плечевой кости, патологический перелом.

В клинике Центра был выполнен закрытый чрескостный остеосинтез левого плеча аппаратом Илизарова и лечебно-диагностическая пункция. Во время остеосинтеза с интервалом 3 недели выполнено три лечебно-диагностических пункции. Фиксация в режиме поддерживающей компрессии - 86 дней.

Достигнута консолидация перелома и заполнение кистозной полости новообразованной костной тканью. После демонтажа аппарата выполнен интрамедуллярный остеосинтез двумя спицами с остеоиндуцирующим покрытием.

б

в

Рис. 3. Рентгенограммы и компьютерные томограммы больной К.: а – до лечения, б – в процессе лечения, в – после лечения