Реакция биоты на локальные климатические изменения в Центрально-Лесном заповеднике

Автор: Зорина Анастасия Александровна, Шуйская Елена Александровна, Куракина Ирина Васильевна, Огурцов Сергей Сергеевич, Степанов Сергей Николаевич

Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Биология и экология @bio-tversu

Рубрика: Зоология

Статья в выпуске: 1, 2018 года.

Бесплатный доступ

В работе проанализированы метеорологические и фенологические характеристики Центрально-Лесного заповедника за период 2006-2016 гг. Дана оценка основных метеоданных (88 показателей) и 53-х фенологических событий в жизни растений, животных и грибов. Многолетняя изменчивость большинства показателей носит стохастических характер. Межгодовые флуктуации дат начала феноявлений зависят от факторов среды. Выявлены две основные причины направленных многолетних флуктуаций: «локальное климатическое похолодание» и «устойчивость соотношения тепла и влаги». Статистическую значимость смещения фенодат удалось доказать для трех видов-индикаторов: калины обыкновенной ( Viburnum opulus ), комаров-кусак ( Aedes ) и деревенской ласточки ( Hirundo rustica ). Установлена межвидовая синхронность в варьировании фенологических событий.

Заповедник, экологический мониторинг, климат, фенология, влияние факторов, тренды изменчивости, виды-индикаторы, межвидовые группировки

Короткий адрес: https://sciup.org/146279494

IDR: 146279494 | УДК: 581.543+57.045

Текст научной статьи Реакция биоты на локальные климатические изменения в Центрально-Лесном заповеднике

Введение. Соединение климатологии и фенологии произошло довольно давно при формировании системы экологического мониторинга и не только на уровне отдельных стран, но и в рамках совместных международных программ развития и научного сотрудничества (Ault et al., 2012; Davies, 2012; Plant.., 2010; European..., 2017). Практически ни у кого не вызывает сомнения факт «глобального потепления» климата Земли. Поэтому, при выявлении отклонений в наступлении фенологических явлений, проводят оценку их связи со смещением метеорологических параметров. Во многих работах доказано непосредственное влияние изменения климата на функционирование экосистем в целом или отдельных их компонентов, о котором в основном судят по отклонениям в сроках наступления фенодат (Кожаринов, Минин, 2001; Оценочный ..., 2008; Проскурина, 2011; Скороходова, Щербаков, 2011; Пузаченко, 2012; Сандлерский, 2012; Соловьев, 2015; Ovaskainen et al., 2013).

Среди перспектив развития обоих наук особо отмечают направления исследования, которые позволят выявить типы реакций биоты на современные климатические изменения, а также общие тенденции смещения сроков наступления явлений в органической и неорганической природе на топологическом, региональном, континентальном и планетарном уровнях (Янцер, 2015). Новые средства измерения используют дистанционное спектрозональное зондирование и методологические подходы обработки данных на основе развития ГИС-технологий (Сандлерский, 2012). Одно из современных направлений фенологии - это выявление универсальных индикаторов, т.е. видов, у которых тренды изменчивости наступления их фенологических явлений проявляют однозначную реакцию на изменение климатических условий (Кузнецова и др., 2014).

Тем не менее, на практике до сих пор возникают трудности связанные, например, с отсутствием общей методики фенологических исследований с применением единой системы комплексных показателей. Многие авторы отмечают неоднозначную реакцию биоты на глобальные климатические изменения (Гордиенко, Соколов, 2009; Гашев и др., 2017; Шуйская и др., 2017), которые существенно трансформируются на уровне локальных экосистем.

Традиционные многолетние балансовые измерения играют пока ключевую роль при проведении мониторинговых работ. Активность растительного покрова по преобразованию энергии определяется соотношением тепла и влаги, то есть температурой и осадками, которые оцениваются по данным региональных метеостанций (Сандлерский, 2012). Более того, фиксация фенологических явлений, ведение Летописи природы, создание баз данных фенологической информации реализуются в основном на местном уровне: в заповедниках, национальных парках и других ООПТ, а также при проведении многолетних научно-исследовательских работ (Гордиенко, Соколов, 2009; Гребенюк, Кузнецова, 2011; Васина, Таланова, 2015; Соловьев, 2015).

В целях изучения реакции локальной биоты на глобальные климатические изменения в данной статье проводится краткий анализ метеорологических трендов изменчивости в южнотаежном Центрально-Лесном государственном природном биосферном заповеднике (далее - Заповедник) за период 2006-2016 гг. и смещение сроков наступления феноявлений в жизни некоторых растений, животных и грибов. Также определяется наличие межвидовых группировок, характеризующихся синхронностью в варьировании фенологических процессов, и оценивается вклад факторов среды в межгодовые флуктуации фенодат.

Методика. В работе были использованы метеорологические (с метеопостов: «Лесной заповедник» и 10-я пробная площадь) и фенологические данные за период 2006-2016 гг. из книг «Летопись природы», раздел «Календарь природы» (2006-2016), а также из электронных баз данных Заповедника.

В заповеднике фенологический мониторинг проводится с 1972 г. по стандартной методике (Преображенский, Галахов, 1948; Методы..., 1966; Шульц, 1981; Филонов, Нухимовская, 1985; Вопросы..., 1986; Скороходова, Щербаков, 2011). Для работы были использованы фенологические данные по некоторым растениям, животным и грибам. Проанализированы сроки смещения наступления цветения (начало пыления, зацветания, массовое цветение) и созревания первых плодов для 21 вида растений четырех жизненных форм: деревья (ольха серая, липа сердцелистная, рябина обыкновенная, черемуха обыкновенная, лещина обыкновенная, яблоня домашняя), кустарники (калина обыкновенная, малина лесная), кустарнички (клюква болотная, брусника, черника), травянистые многолетники (печеночница благородная, ветреница дубравная, земляника, одуванчик, мать-и-мачеха, купальница, нивяник обыкновенный, иван-чай узколистный, зверобой пятнистый, лабазник вязолистный). Дана оценка трендам изменчивости следующих фенологических явлений: ранние сроки появления и начало лёта пяти представителей энтомофауны (комары-кусаки, бабочка-крапивница, комары-толкунцы, бабочка-лимонница, майский жук); ранние сроки появления и начало икрометания трех видов герпетофауны (жаба серая, ящерица живородящая, лягушка травяная); первая песня (крик), прилет, начало токования на земле, первая тяга, прилет первых стай, первые «чертежи» на снегу 14 видов орнитофауны (жаворонок полевой, кукушка, коростель, зяблик, соловей, большая синица, журавль, ласточка деревенская, трясогузка белая, чибис, тетерев, вальдшнеп, скворец, глухарь); ранние сроки появления, появление и массовое появление шести видов грибов (опёнок осенний, белый гриб, подосиновик, подберезовик, сморчки, строчки).

Среди метеоданных обработаны 88 показателей (Наставления..., 1990), напрямую или косвенно связанные с изменениями температуры и осадков: 1 - температура воздуха (°C): среднегодовые значения и отдельно за 12 месяцев; 2 - температура почвы (°C): средние, минимальные и максимальные значения для каждого месяца и за год в целом; 3 - количество осадков (мм): среднегодовые значения и отдельно за 12 месяцев; 4 - высота снежного покрова отдельно за 12 месяцев; 5 - продолжительность периодов с температурами в различных интервалах: <0, <-5, <-10, <-20, >0, >+5, >+10, >+15; 6 -количество дней с морозом для следующих месяцев: 3 (март), 4, 9, 10, 11 (ноябрь); 7 - количество дней с оттепелью на протяжении оттепельного периода для следующих месяцев: 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4; 8 -периоды: безморозный на поверхности почвы, бесснежный, агровегетационный, устойчивого снежного покрова, снеготаяния.

Статистический анализ данных выполнен в программах MS Excel и StatGraphics. При вычислении средних значений использовали медиану, как наиболее представительную и устойчивую характеристику выборок с асимметричным распределением или малым объемом. Так как для работы был взят цельный, но короткий одиннадцатилетний промежуток времени, из коэффициентов корреляции выбрали непараметрический показатель связи Спирмена. Регрессионный анализ проводили по стандартной методике с использованием линии тренда. Среди методов многомерной статистики применили кластерный и компонентный анализы данных.

Результаты и обсуждение. Фиксация метеорологических и фенологических данных проводится в Заповеднике с 1961 г. для мониторинга состояния локальных экосистем. В рамках проекта WWF по влиянию изменений климата на биоту данный Заповедник представляет особый интерес, обусловленный его локализацией в западной подобласти лесной атлантико-континентальной климатической области, для которой определяющим фактором является воздействие теплого Северо-Атлантического течения. Потепления на данной территории случались неоднократно в 20-х гг. XIX в. и в первой половине XVIII в. (Минаева и др., 2001; Пузаченко, 2012).

Таблица 1

Метеорологические показатели Заповедника за период 2006-2016 гг.

|

Параметр |

t* воздуха |

Общая t почвы |

Zmin ПОЧВЫ |

Zmax ПОЧВЫ |

Осадки |

|

Среднегодов ой показатель |

6,22 ±0,43°С |

6,37 ±0,49°С |

-0,81 ±0,61°С |

13,55 ±0,81 °C |

2,23 ±0,20 мм/день |

|

Достоверные линейные тренды изменчивост и** |

Гфевр = 0,60; 1,2 °С/год |

Гфевр = 0,59; 1,28 °С/год |

Гфевр = 0,56; 1,73 °С/год |

Гфевр = 0,58; 1,83 °С/год |

Гапр = 0,61; 0,17 мм/год |

|

-0,69; -0,4 °С/год |

-0,75; -0,33 °С/год |

Гокт= — 0,74; -0,33 °С/год |

Гмая= 0,85; 0,55 °С/год |

Гавг = —0,65; -0,24 мм/год |

|

|

Гокт= —0,56; -0,07 мм/год |

Примечание: Z* - температура, **р<0,05

За исследованный 11 -летний период среднегодовая температура воздуха составила 6,22+0,43 °C (табл. 1), при этом ее межгодовая флуктуация носит стохастический характер: коэффициент детерминации - R2 = 0,08, а уровень значимости - р = 0,39. Самый холодный месяц года - январь (-7.9 °C), самый тёплый - июль (+20.0 °C). '

Регрессионный анализ трендов изменчивости температуры воздуха за период 2006-2016 гг. в заповеднике выявил ее увеличение для февраля (г = 0,60; р = 0,047) со скоростью изменения 1,2 °С/год (табл. 1) и уменьшение для октября (г = -0,69; р = 0,040), с показателем скорости -0,4 °С/год.

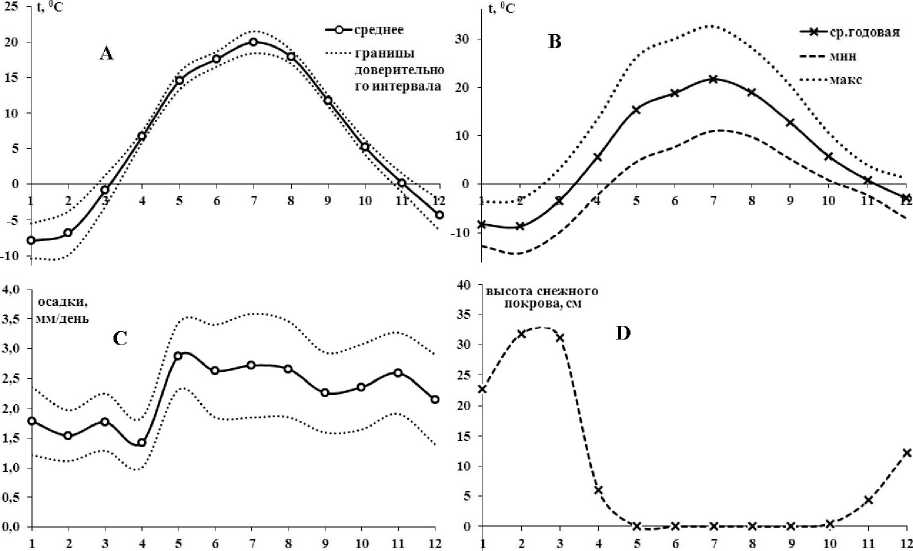

Параметры температуры поверхности почвы следующие (табл. 1, рис. 1): общие среднегодовые +6,37+0,49, минимальные -0,81+0,61, максимальные +13,55+0,81. Выявлены следующие достоверные линейные тренды изменчивости температуры поверхности почвы (р < 0,05): положительные для средних, максимальных и минимальных значений февраля, максимальных значений мая; отрицательные для средних и минимальных значений октября.

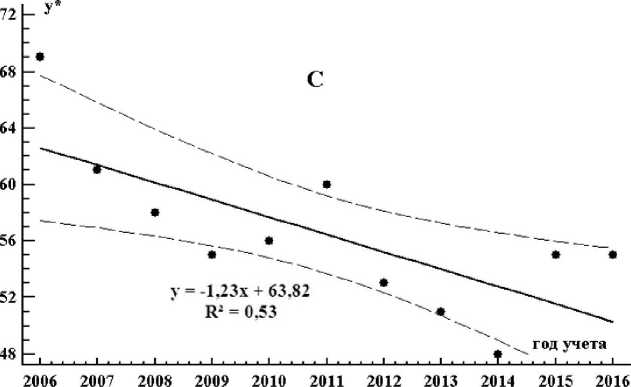

Рис. 1 . Среднегодовые сезонные изменения температуры воздуха (А), поверхности почвы (В), осадков (С) и высоты снежного покрова (D) Заповедника за период 2006-2016 гг. (по оси абсцисс - номера месяцев)

Наблюдается достоверное повышение количества осадков в апреле, и понижение в августе и октябре (табл. 1, рис. 1). Значимых изменений в высоте снежного покрова за 11 -летний период выявлено не было Анализ таких показателей как количество дней с морозом для 5 месяцев и количество дней с оттепелью на протяжении оттепельного периода для 7 месяцев за период 2006-2016 гг. не выявил направленных изменений. В целом полученные результаты указывают либо на отсутствие достоверных трендов, либо на некоторое локальное похолодание (табл. 2). Например, отмечается достоверное уменьшение агровегетационного периода, главным образом, за счет смещения в сторону более ранних сроков его завершения, что может быть связано с понижением температуры в октябре (табл. 1).

Таблица 2

Оценка изменчивости климатических периодов в Заповеднике за 2006-2016 гг.

|

Период |

Среднегодовой показатель, дни |

Коэффициент корреляции - г |

Уровень значимости* |

|

с температурами (t) ниже 0 |

109,1±8,9 |

-0,11 |

р>0,05 |

|

t ниже -5 |

53,3±13,4 |

-0,14 |

>0,05 |

|

t ниже -10 |

28,4±9,2 |

-0,11 |

>0,05 |

|

t ниже -20 |

3,5±2,5 |

-0,41 |

>0,05 |

|

tвыше 0 |

255,9±8,9 |

0,11 |

>0,05 |

|

t выше 5 |

192,9±5,5 |

-0,43 |

>0,05 |

|

t выше 10 |

149,8±3,8 |

0,32 |

>0,05 |

|

tвыше 15 |

95,7±4,9 |

0,34 |

>0,05 |

|

безморозный на поверхности почвы |

192,3±6,9 |

-0,23 |

>0,05 |

|

бесснежный |

227,8±12,9 |

0,30 |

>0,05 |

|

агровегетационный |

186,1±10,3 |

-0,62 |

р=0,04 |

|

устойчивого снежного покрова |

129,4±11,6 |

0,17 |

>0,05 |

|

снеготаяния |

38,3±6,8 |

0,17 |

>0,05 |

Примечание; достоверность линейного тренда по регрессионному анализу

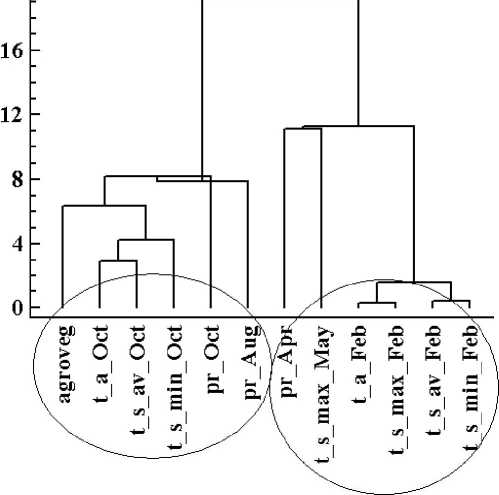

Кластерный анализ на основе метода ближайшего соседа и евклидовой меры расстояния четко разделил климатические параметры с достоверными линейными трендами изменчивости на две группы факторов (рис. 2): 1 — с отрицательными осенними трендами, которые указывают смещение сроков начала холодного сезона года; 2 - с положительными весенними трендами, отмечающими некоторое ускорение в наступлении теплого и влажного периода.

Анализ 53-х фенологических событий в жизни растений, животных и грибов заповедника (Календарь природы, 2006-2016 гг.) представлен в таблице 3.

По оси ОХ:

agroveg - агровегетационный период. t_a_Oct - температура воздуха в октябре, t_s_av_Oct - общая среднегодовая t почвы в октябре, t_s_min_Oct - минимальная t почвы в октябре, pr_Oct- осадки в октябре, pr_Aug - осадки в августе, рг_Арг - осадки в апреле, t_$_max_May - максимальная t почвы в мае, t_a_Feb - температура воздуха в феврале, t_s_max_Feb - максимальная! почвы в феврале, t_s_av_Feb - общая среднегодовая t почвы в феврале, t s min Feb - минимальная t почвы в феврале

Рис. 2. Дендрограмма сходства климатических параметров с достоверными линейными трендами изменчивости в Заповеднике за период 2006-2016 гг. (выделены группы климатических параметров по евклидовой мере расстояния)

Таблица 3

Характеристика фенологических явлений исследованных видов

|

Сокр ащен ИЯ |

Название вида (лат.) |

Название вида (рус.) |

Феноя вление |

Средняя дата |

г* |

|

РАСТЕНИЯ |

|||||

|

Ain |

Alnus incana (L.) Moench |

Ольха серая |

Начало пылен ня |

4.04±8 (4 апреля ± 8 дней) |

-0,15 |

|

Cav |

Corylus avellana L. |

Лещина обыкновенная |

6.04±7 |

-0,13 |

|

|

An |

Anemonoides nemorosa (L.) Holub |

Ветреница дубравная |

Начало цветен ИЯ |

17.04±5 |

0,34 |

|

Fvl |

Fragaria vesca L. |

Земляника лесная |

18.05±2 |

-0,30 |

|

|

Hn |

Hepatica nobilis Mill. |

Печеночница благородная |

11.04±6 |

0,19 |

|

|

Tof |

Taraxacum officinale F.H.Wigg. |

Одуванчик лекарственный |

9.05±3 |

-0,21 |

|

|

Vml |

Vaccinium myrtillus L. |

Черника |

14.05±3 |

-0,55 |

|

|

Tf |

Tussilago farfara L. |

Мать-и-мачеха |

10.04±7 |

0,11 |

|

|

Ch |

Chamaenerion angustifolium (L.) Scop. |

Иван-чай узколистный |

Цвете ние |

25.06±4 |

-0,44 |

|

Ful |

Filipendula ulmaria (L.) Maxim. |

Лабазник вязолистный |

26.06±4 |

-0,32 |

|

|

Hyp |

Hypericum maculatum Crantz |

Зверобой пятнистый |

26.06±4 |

-0,45 |

|

|

Lv |

Leucanthemum vulgare Lam. |

Нивяник обыкновенный |

17.06±6 |

-0,30 |

|

|

Md |

Mains domestic a Borkh. |

Яблоня домашняя |

15.05±4 |

0,01 |

|

|

Pp |

Padus avium Mill. |

Черемуха обыкновенная |

10.05±3 |

-0,42 |

|

|

Ridl |

Rubus idaeus L. |

Малина лесная |

10.06±5 |

-0,49 |

|

|

Sa |

Sorbus aucuparia L. |

Рябина обыкновенная |

26.05±4 |

-0.36 |

|

|

Til |

Tilia cordate Mill. |

Липа сердцелистная |

3.07±2 |

-0,28 |

|

|

Tre |

Trollius europaeus L. |

Купальница европейская |

13.05±2 |

-0,33 |

|

|

Vop |

Viburnum opulus L. |

Калина обыкновенная |

2.06±4 |

-0,61 |

|

|

Vvl |

Vaccinium vitis-idaea L. |

Брусника |

29.05±5 |

-0,40 |

|

|

Fv2 |

Fragaria vesca L. |

Земляника лесная |

Пер вые зрелые плоды |

21.06±5 |

-0,40 |

|

Ox |

Oxycoccus palustris Pers. |

Клюква болотная |

3.06±4 |

0,09 |

|

|

Rid2 |

Rubus idaeus L. |

Малина лесная |

14.07±3 |

-0,38 |

|

|

Vm2 |

Vaccinium myrtillus L. |

Черника |

4.07±6 |

-0,35 |

|

|

Vv2 |

Vaccinium vitis-idaea L. |

Брусника |

17.08±2 |

0,04 |

|

|

НАСЕКОМЫЕ |

|||||

|

Aed |

Aedes ssp. Meigen |

Комары-кусаки |

Ранние сроки появле НИЯ |

9.05±5 |

-0,80 |

|

Aur |

Aglais urticae L. |

Бабочка-крапивница |

28.03±8 |

-0,14 |

|

|

Emp |

Empididae ssp. Latreille |

Комары-толкунцы |

3.04±6 |

0,32 |

|

|

Gm |

Gonepteryx rhamni L. |

Бабочка-лимонница |

2.04±9 |

-0,32 |

|

|

Mel |

Melolontha melolontha L. |

Майский жук |

Начало лёта |

2.05±5 |

-0,05 |

|

АМФИБИИ И РЕПТИЛИИ |

|||||

|

Bb |

Bufo bufo L. |

Жаба серая |

Ранние сроки появлен ИЯ |

19.04±3 |

-0,06 |

|

Lv |

Lacerta vivipara Jacquin |

Ящерица живородящая |

13.04±3 |

-0,49 |

|

|

Rtl |

Rana temporaria L. |

Лягушка травяная |

9.04±6 |

0,04 |

|

|

Rt2 |

Rana temporaria L. |

Лягушка травяная |

Начало икромет ания |

22.04±4 |

0,28 |

|

ПТИЦЫ |

|||||

|

Ааг |

Alauda arvensis L. |

Жаворонок полевой |

Первая песня (крик) |

29.03±5 |

0,02 |

|

Сс |

Cuculus canorus L. |

Кукушка |

24.04±2 |

-0,54 |

|

|

Ссг |

Crex crex L. |

Коростель |

7.05±3 |

-0,45 |

|

|

Fc |

Fringilla coelebs L. |

Зяблик |

2.04±6 |

-0,44 |

|

|

L1 |

Luscinia luscinia L. |

Соловей |

1.05±3 |

-0,49 |

|

|

Pm |

Parus major L. |

Большая синица |

16.02±7 |

-0,58 |

|

|

Gg |

Grus grus L. |

Журавль |

Прилет |

30.03±3 |

-0,17 |

|

Hr |

Hirundo rustica L. |

Ласточка деревенская |

24.04±3 |

-0,73 |

|

|

Mal |

Motacilla alba L. |

Трясогузка белая |

26.03±3 |

-0,14 |

|

|

Vv |

Vanellus vanellus L. |

Чибис |

19.03±5 |

-0,33 |

|

|

Lt |

Lyrurus tetrix L. |

Тетерев |

Начало токован ия на земле |

26.02±9 |

-0,33 |

|

Sr |

Scolopax rusticola L. |

Вальдшнеп |

Первая тяга |

3.04±4 |

0,06 |

|

St |

Sturnus vulgaris L. |

Скворец |

Прилет первых стай |

25.03±6 |

-0,35 |

|

Tur |

Tetrao urogallus L. |

Глухарь |

Первые «чертеж и» на снегу |

20.02±10 |

-0,11 |

|

ГРИБЫ |

|||||

|

Amel |

Armillaria mellea (Vahl) P. Kumm |

Опёнок осенний |

Появлен ие |

6.09±9 |

-0,60 |

|

Bed |

Boletus edulis Bull. |

Белый гриб |

Массов ое появлен ие |

26.07±13 |

0,05 |

|

Lecc |

Leccinium ssp. |

Подосиновик |

31.07±16 |

-0,07 |

|

|

Lsc |

Leccinium scabrum (Bull. :Fr.) Gray |

Подберезовик |

3.08±12 |

-0,39 |

|

|

Mor_ Gyr |

Morchella Dill, ex Pers., Gyromitra Fr. |

Сморчки, строчки |

Ранние сроки появлен ия |

21.04±7 |

0,03 |

Примечание; г* - коэффициент корреляции; **если достоверность линейного тренда изменчивости феноявления доказана по регрессионному анализу (р<0,05), то ко всей строке вида применяется полужирный шрифт

■ исх.данные "^^ .пиниятренда '-границы доверительного интервала

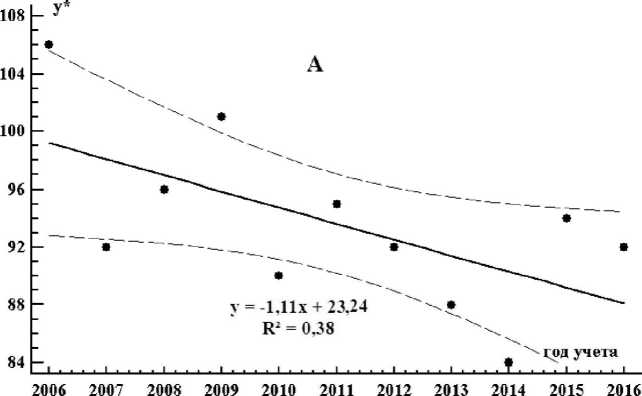

Рис. 3 . Линейный тренд изменчивости фенодат калины обыкновенной (А) комаров-кусак (В) и ласточки деревенской (С) за период 2006-2016 гг. в

Заповеднике (у* - календарные даты переведены в непрерывный ряд)

Для большинства исследованных фенологических явлений (40 из 53 или 75,5 %) наблюдается отрицательный (в сторону более раннего начала события) линейный тренд изменчивости за 11 лет, однако статистическую значимость смещения фенодат удалось доказать только для трех видов - раньше наступают сроки цветения калины обыкновенной, появления комаров-кусак, прилета деревенской ласточки (табл. 3, рис. 3). Положительные линейные тренды статистически недостоверны.

Для объяснения смещения сроков наступления феноявлений трех установленных видов сопоставим тенденции изменчивости их фенодат и климатических параметров с достоверными отклонениями за период 2006-2016 гг. Идеологию многомерной статистики реализуем через метод главных компонент, дадим максимально полную характеристику каждому году исследования с помощью минимального числа расчетных признаков (главных компонент - PC). В качестве исходных характеристик были взяты метеорологические и фенологические явления со статистически значимой направленной изменчивостью за исследованный промежуток времени.

Таблица 4

Нормированные факторные нагрузки компонентного анализа метеорологических и фенологических параметров с достоверными трендами изменчивости

|

Параметры |

Факторные нагрузки |

|

|

ai |

a2 |

|

|

Aed |

0,85* |

-0,72 |

|

agroveg |

0,61 |

-0,55 |

|

Hr |

0,94 |

0,15 |

|

pr Apr |

-0,45 |

0,41 |

|

pr Aug |

0,70 |

-0,61 |

|

pr Oct |

0,57 |

-0,40 |

|

t a Feb |

-0,85 |

-0,91 |

|

t a Oct |

0,82 |

-0,50 |

|

t s av Feb |

-0,83 |

-1,00 |

|

t s av Oct |

0,97 |

-0,23 |

|

t s max Feb |

-0,84 |

-0,89 |

|

t s max May |

-0,90 |

0,64 |

|

t s min Feb |

-0,77 |

-1,00 |

|

t s min Oct |

1,00 |

-0,10 |

|

Vop |

0,81 |

-0,20 |

|

S2 |

7,87 |

2,55 |

|

S2 % |

52,5 |

17,0 |

Примечание: * - достоверное отличие от нуля

В результате расчетов первая главная компонента (РС1) имеет большую дисперсию (7,87 из 15; табл. 4), то есть забирает на себя большую часть информации (52,5%). НаРС2 приходится 17%, тогда как оставшаяся доля с равномерным уменьшением распределяется между незначимыми главными компонентами (РСЗ - PC 10). В таблице 4 для более эффективного сопоставления факторных нагрузок было проведено их нормирование - в каждой компоненте по отдельности все нагрузки поделили на модуль максимального значения. Относительная величина позволяет применить простой критерий оценки достоверности отличия от нуля, для этого она должна быть по модулю больше 0,7 (Ивантер, Коросов, 2003).

В первой компоненте факторные нагрузки (табл. 4, рис. 4), отражающие корреляцию исходных признаков, показывают положительную зависимость между октябрьскими температурами и сроками наступления феноявлений, и отрицательную для температур февраля и мая.

0,38 -РС2

- et_s_max_May

0,18 - epr Apr

Hr

-0,02

-0,22 -

-t_a_Feb t_s_max_Feb

1 #t_s_av_Feb

_Q42 | • •! s min Feb

-0,29 -0,09

Vop •t_s_min_Oct pr_Oct *^savOct eta Oct agroveg • e — pr_Aug •

Aed PC1

0,11 0,31 0,51

Рис. 4 . Состав корреляционных плеяд признаков по результатам компонентного анализа (сокращения расшифрованы на рис. 2 и в табл. 3)

Чем выше октябрьские температуры и чем ниже температуры февраля и мая, тем позднее наступают фенологические события для калины обыкновенной, комаров-кусак и ласточки деревенской. Это связано не только с достоверными трендами изменчивости за исследованный 11-летний период, но также с вкладом факторов среды в межгодовые флуктуации фенодат.

Межгодовые флуктуации дат начала цветения растений и появления насекомых сильно выражены и зависят в основном от температурного режима весны. В годы с ранней и теплой весной практически у всех исследованных видов растений значительно раньше начинаются цветение, а у насекомых раньше появляются первые особи.

Однако данные закономерности не имеют отношения к многолетним трендам изменчивости сроков наступления феноявлений.

Во второй компоненте достаточно большие факторные нагрузки имеют температуры февраля и ранние сроки появления комаров-кусак (табл. 4), что приводит к противоречию с результатами, полученными по PC 1. Другими словами, температуры февраля лишь косвенно влияют на смещение сроков появления комаров, опосредованно, скорее всего, через изменения снежного покрова и количества осадков, что требует проведения дополнительных исследований.

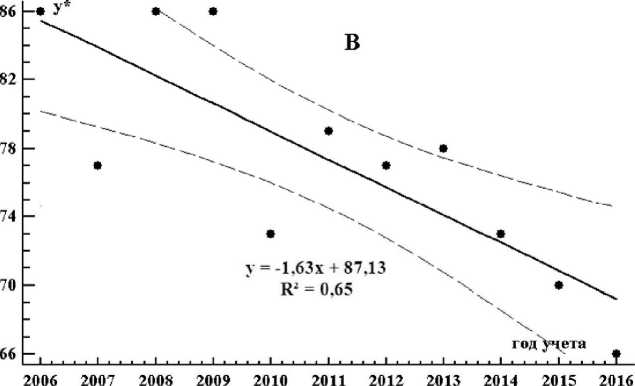

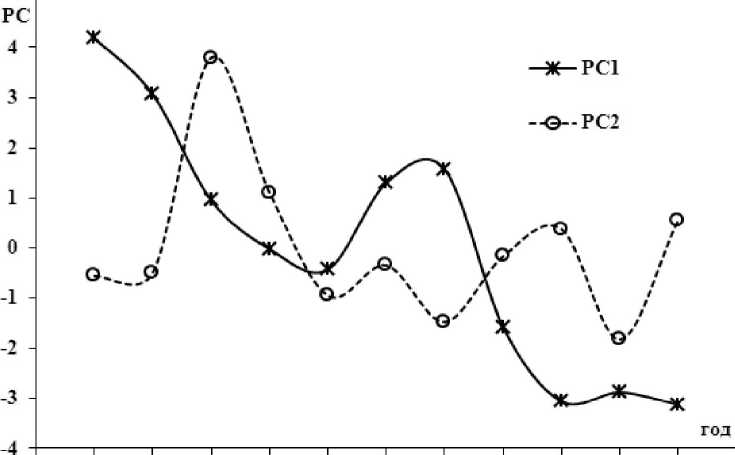

Ход первой главной компоненты с учетом только метеорологических показателей (т.е. 12 признаков для каждого года исследования) можно назвать как «локальное климатическое похолодание». Флуктуирующий характер изменчивости второй компоненты с максимальным значением в 2008 г. (при минимальной высоте снежного покрова в совокупности с высоким уровнем осадков) позволяет ее назвать «устойчивость соотношения тепла и влаги», т.е. температуры и осадков (рис. 5).

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Рис. 5 . Компонентный анализ динамики локальных климатических параметров в Заповеднике за период 2006-2016 гг.

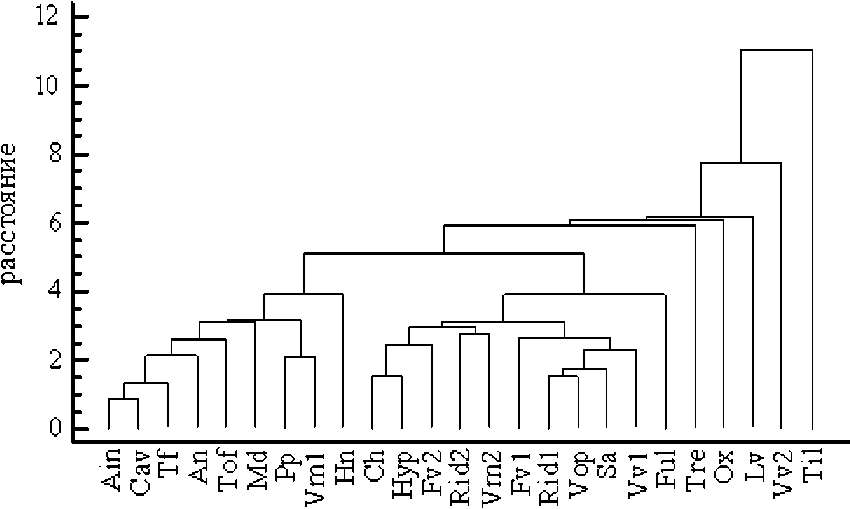

Для установления межвидовых группировок растений, характеризующихся синхронными фенологическими изменениями в заповеднике, использовали кластерный анализ на основе метода ближайшего соседа и евклидовой меры расстояния (рис. 6).

Рис. 6. Дендрограмма сходства растений по динамике фенодат за период 2006-2016 гг. в Заповеднике (сокращения видов по оси ОХ расшифрованы в табл. 3)

Анализ дендрограммы показывает, что деление растений совсем не связано с их жизненной формой и даже типом фенологического явления - цветением или созреванием плодов (рис. 6). Первая группа растений включает виды, фенодаты которых приходятся на апрель и первую половину мая (ольха серая, лещина обыкновенная, мать-и-мачеха, ветреница дубравная, печеночница благородная, одуванчик, яблоня садовая, черемуха обыкновенная, черника), когда начало наступления их цветения определяется весенними температурами (Шуйская и др., 2017).

Вторая группа состоит из видов, фенологические явления которых в большей степени растянуты по времени (с 18 мая для начала цветения земляники до первых зрелых плодов малины - 14 июля), и зависят не только от весенне-летних климатических условий, но и от сроков наступления осени из-за позднего созревания плодов (рис. 6, табл. 3). К данной группе относится калина обыкновенная с достоверным смещением сроков цветения.

Наиболее обособленное положение занимают виды, которые в силу своих экологических или биологических особенностей по-разному реагируют на факторы среды. Так, купальница - гемикриптофит и влаголюбивое растение, местообитания которого приурочено к влажным биотопам, а клюква растет только на болотах, что снижает изменчивость их фенодат от температуры и влажности, за исключением экстремально засушливых лет, которые в период 2006-2016 гг. не наблюдались. На появление первых зрелых ягод брусники, так же, как и на позднее (по сравнению с другими видами растений) цветение липы, влияет большое разнообразие факторов, отрицательное и положительное воздействие которых, возможно, компенсируют друг друга.

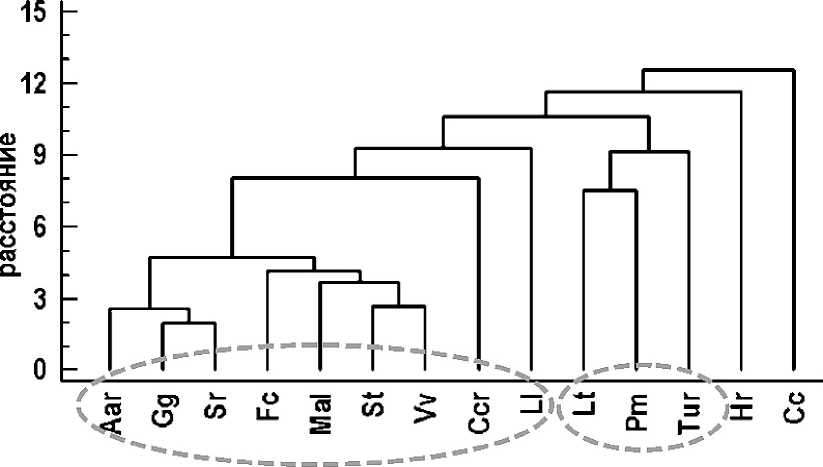

Из остальных групп организмов (животных и грибов) проведение кластерного анализа при установлении межвидовых группировок актуально только для птиц с достаточным количеством и разнообразием видов (табл. 3, рис. 7).

Рис. 7 . Дендрограмма сходства птиц по динамике фено дат за период 20062016 гг. в Заповеднике (сокращения видов по оси ОХ расшифрованы в табл.

Деление птиц определяется особенностями их годовых циклов, миграционной активности и этологии. Первая группа объединяет перелетных птиц, вторая - зимующих и рано приступающих к размножению. Наиболее обособленное положение занимают два вида, что определяется их этологическими особенностями. В связи с гнездовым паразитизмом у кукушек выработался целый комплекс уникальных приспособлений, определяющих также фенологические явления в их жизни. Деревенская ласточка - типичный представитель синантропных птиц, и как показал статистический анализ, единственный из проанализированных видов, реагирующий на локальные климатические изменения.

Заключение.Актуальность в выявлении глобальных тенденций изменчивости климата Земли обусловлена возможностью корректного планирования социально-экономического развития того или иного региона, страны или более крупных административнотерриториальных единиц суши. Однако на уровне локальных экосистем установленные общие закономерности претерпевают существенную трансформацию и не всегда подтверждаются, что и было показано в рамках нашей работы при изучении реакции биоты ЦентральноЛесного заповедника за период 2006-2016 гг. на потепление климата биосферы.

Среднегодовая температура воздуха составила 6,22±0,43 °C, при этом ее межгодовые флуктуации носят стохастический характер. Выявлены достоверные линейные тренды изменчивости следующих метеорологических показателей: увеличение температуры для февраля, мая и ее уменьшение для октября; повышение количества осадков в апреле и понижение в августе и октябре. Отмечается достоверное уменьшение агровегетационного периода. В результате образуются две группы факторов: 1 - с отрицательными осенними трендами, которые указывают смещение сроков начала холодного сезона года; 2 - с положительными весенними трендами, отмечающими некоторое ускорение в наступлении теплого и влажного периода.

Применение метода главных компонент с учетом 12 метеорологических признаков, для которых установлены достоверные тренды изменчивости за 11 -летний период в Заповеднике, позволило выявить две основные причины направленных многолетних флуктуаций: «локальное климатическое похолодание» и «устойчивость соотношения тепла и влаги». Как можно объяснить похолодание на конкретной территории в условиях глобального потепления климата Земли? Одна из возможных причин — повышение облачности и влажности: увеличение температуры вызывает дополнительное испарение, особенно в областях с избыточным увлажнением. Высокая облачность задерживает и уменьшает проникновение солнечной радиации на земную поверхность, что приводит к локальным уменьшениям температур.

Из 53-х проанализированных фенологических событий в жизни растений, животных и грибов статистическую значимость смещения фенодат удалось доказать только для трех видов: раньше наступают сроки цветения калины обыкновенной, появления комаров-кусак, прилета деревенской ласточки. В рамках современных направлений фенологии (Кузнецова и др., 2014) данные виды можно назвать индикаторами, которые реагируют на направленные многолетние изменения климатических условий.

Оценка совместимости многолетних трендов изменчивости феноявлений и метеорологических данных показала, что чем выше октябрьские температуры и чем ниже температуры февраля и мая, тем позднее наступают фенологические события для видов-индикаторов. Это связано не только с достоверными трендами изменчивости за исследованный 11-летний период, но также с вкладом факторов среды в межгодовые флуктуации фенодат. Межгодовые флуктуации дат начала цветения растений и появления насекомых сильно выражены и зависят в основном от температурного режима весны. Однако данные закономерности не имеют отношения к смещениям сроков наступления феноявлений.

Выявление межвидовых группировок растений, характеризующихся синхронными фенологическими изменениями в заповеднике за исследованный период, показало, что деление растений совсем не связано с их жизненной формой и даже типом фенологического явления. Виды группируются в соответствии со сроками наступления фенодат и степенью их детерминированности или растянутости во времени, а также их экологическими особенностями. Деление птиц определяется особенностями их годовых циклов, миграционной активности и этологии.

В заключение хочется особо подчеркнуть значимость экологического мониторинга на локальном уровне в рамках работы заповедников и национальных парков, где большинство экосистем находится в естественном состоянии при минимальном антропогенном воздействии, что позволяет оценить функционирование фоновых сообществ в условиях глобальных климатических изменений и их способность к поддержанию гомеостаза среды.

Работа выполнена при поддержке зам. директора по научной работе заповедника к.б.н. А.С. Желтухина. Авторы выражают благодарности Т.П. Голубцовой за консультации по анализу метеорологических данных, сотрудникам метеорологического поста «Лесной заповедник», а также всем, кто принимал участие в сборе полевого материала для составления «Календаря природы» Центрально-Лесного заповедника.

Meteorological and phenological characteristics of the Central Forest reserve for the period 2006-2016 have been analyzed. The estimation of basic meteorological data (88 indicators) and 53 phenological events in the life of plants, animals and fungi has been done. Long-term variability of most indicators is stochastic and not reliable. Interannual variability of phenological events depends on environmental factors. It was identifying two main reasons of directed multi-year fluctuations: “the local climate cold” and “sustainability ratio of heat and moisture”. The statistical significance of phenological date changes has been proven for three species-indicators: common viburnum ^Viburnum opulusf mosquito biters (Aedes) and barn swallows fHirundo rustic a?). Interspecific synchrony in phenological event variabilities has been established.

Зорина А.А. Реакция биоты на локальные климатические изменения в Центральнолесном заповеднике / А.А, Зорина, Е.А. Шуйская, И.В. Куракина, С.С. Огурцов, С.Н. Степанов // Вести. ТвГУ. Сер. Биология и экология. 2018. № 1. С. 58-77.

Список литературы Реакция биоты на локальные климатические изменения в Центрально-Лесном заповеднике

- Васина А.Л., Таланова Г.И. 2015. Анализ многолетних климатических и фенологических данных заповедника «Малая Сосьва» (северное Зауралье)//Современное состояние фенологии и перспективы ее развития: материалы международной научно-практической конференции, посвященной 115-летию со дня рождения выдающегося советского фенолога В.А. Батманова. Екатеринбург: Урал. гос. пед. ун-т. С. 21-31.

- Вопросы составления календарей природы. 1986.//Тр. гос. заповедника «Столбы». Выпуск XIL. Красноярск: Изд-во Красноярского университета. 168 с.

- Гашев С.Н., Васин А.М., Беспалова Т.Л., Есенгельденова А.Ю. 2017. Динамика фенологических явлений в жизни млекопитающих средней тайги//Вестник Тюменского государственного университета. Экология и природопользование. Т. 3. № 1. С. 47-60.

- Гордиенко Н.С., Соколов Л.В. 2009. Анализ долговременных изменений сроков сезонных явлений у растений и насекомых Ильменского заповедника в связи с климатическими факторами//Экология. № 2. С. 96-102.

- Гребенюк Г.Н., Кузнецова В.П. 2011. Анализ сезонной динамики северных территорий методом фенологического мониторинга//Вестник Нижневартовского государственного университета. № 2. С. 11-16.

- Ивантер Э.В., Коросов А.В. 2003. Введение в количественную биологию. Учебное пособие для студентов биол. специальности. Петрозаводск: ПетрГУ. 302 с.

- Кожаринов А.В., Минин А.А. 2001. Современные тенденции в состоянии природы Русской равнины//Влияние изменений климата на экосистемы. Охраняемые природные территории России: анализ многолетних изменений. М.: Всемирный фонд дикой природы, Российское представительство. Ч. 1. С. 17-23.

- Кузнецова В.В., Минин А.А., Голубева Е.И. 2014. Фенологические явления в системе биоиндикации климатических трендов//Проблемы региональной экологии. № 5. С. 66-71.

- Летопись природы Центрально-Лесного государственного природного биосферного заповедника. 2006-2016. Книги 46-56 (2006-2016)//Архив заповедника (Рукописи). Пос. Заповедный.

- Методы фенологических наблюдений при ботанических исследованиях. 1966. М. -Л.: Наука ЛО. 103 с.

- Минаева Т.Ю., Истомин А.В., Абражко В.И., Баженова Т.П., Кораблев Н.П., Кураева Е.Н., Куракина И.В., Пугачевский А.В., Русанович Н.Р., Шапошников Е.С. 2001. К изучению реакции биоты Центрально-Лесного заповедника на изменения климата//Влияние изменения климата на экосистемы. Серия публикаций Департамента Природоохранной политики и экспертизы Всемирного фонда дикой природы. Вып. 4. С. 87-100.

- Наставления гидрометеорологическим станциям и постам. 1990.//Гидрометеорологические наблюдения на болотах. Вып. 8. Л.: Гидрометеоиздат. 257 с.

- Оценочный доклад об изменениях климата и их последствиях на территории Российской Федерации. 2008. М.: Росгидромет. Т. 1, 2. 227 с.

- Преображенский С.М., Галахов Н.Н. 1948. Фенологические наблюдения. Руководство. М.: Фабрика детской книги Детгиза. 160 с.

- Проскурина Н.Н. 2011. Влияние метеоусловий на фенологию и численность иксодовых клещей в биотопах липецкой области//Проблемы региональной экологии. № 3. С. 130-133.

- Пузаченко Ю.Г. 2012. Вековые изменения климата в районе заповедника//Труды Центрально-Лесного государственного природного биосферного заповедника. Великие Луки: ООО «Великолукская городская типография», Вып. 6. С. 6-32.

- Сандлерский Р.Б. 2012. Динамика термодинамических характеристик ландшафта Центрально-Лесного заповедника в зависимости от погодных условий//Труды Центрально-Лесного государственного природного биосферного заповедника. Великие Луки: ООО «Великолукская городская типография», Вып. 6. С. 40-55.

- Скороходова С.Б., Щербаков А.Н. 2011. Тренды наступления фенологических событий в заповеднике «Кивач» за 1966 -2005 годы//Тр. гос. природного заповедника «Кивач». Петрозаводск. Вып. 5. С. 207-221.

- Соловьев А.Н. 2015. От сезонной летописи природы к феномониторингу//Современное состояние фенологии и перспективы ее развития: материалы международной научно-практической конференции, посвященной 115-летию со дня рождения выдающегося советского фенолога В.А. Батманова. Екатеринбург: ФГБОУ ВПО Урал. гос. пед. ун-т. С. 75-88.

- Филонов К.П., Нухимовская Ю.Д. 1985. Летопись природы в заповедниках СССР. Методическое пособие. М. 143 с.

- Шуйская Е.А., Зорина А.А., Куракина И.В., Огурцов С.С., Степанов С.Н. 2017. Динамика метеорологических данных и фенологических характеристик растений Центрально-Лесного заповедника//Вклад заповедной системы в сохранение биоразнообразия и устойчивое развитие: материалы всероссийской науч. конфер. Тверь. С. 612-623.

- Шульц Г.Э. 1981. Общая фенология. Л.: Наука. 188 с.

- Ault T., Macalady A., Schwartz M., Betancourt J., Pederson G. 2012. Climatic drivers and constraints of phenological change//Conference Future Climate and the Living Earth. Mode of access: https://www4.uwm.edu/letsci/conferences/phenology2012/presentations/ault.pdf.

- Davies J. 2012. Some reasons not to ignore phylogeny in phonological research//Conference Future Climate and the Living Earth. Mode of access: https://www4.uwm.edu/letsci/conferences/phenology2012/presentations/davies.pdf.

- European phenological data platform for climatological applications. 2017. European Environment Agency. Mode of access: http://www.eea.europa.eu/data-andmaps/data/external/european-phenological-data-platform-for.

- Plant ecology and diversity. 2010.//International Conference on Phenology: 7th-9th April 2010 Scottish Agricultural College, Edinburgh. Mode of access: http://www.geos.ed.ac.uk/homes/harvieb/2010_conference_Abstracts_for_webpage.pdf.

- Ovaskainen O., Skorokhodova S., Yakovleva M., Sukhov A., Kutenkov A., Kutenkova N., Shcherbakov A., Meyke E., and Delgado Maria Del Mar. 2013. Community-level phonological response to climate change ∕∕ PNAS. Vol. 110. №33. P. 13434-13439.

- Янцер О.В. 2015. Общая фенология и перспективные направления ее развития//Наука и образование: современные тренды. № 3 (9). С. 71-80.