Реакция мышц голени на ее удлинение с высоким темпом в условиях автоматической дистракции в эксперименте

Автор: Ерофеев С.А., Чикорина Н.К., Сайфутдинов М.С.

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 4, 2004 года.

Бесплатный доступ

Морфофункциональное состояния мышц голени изучали на трёх группах взрослых беспородных собак. В первой – дистракция осуществлялась в ручном режиме 1 мм в сутки за четыре приёма по 0,25 мм в течение рабочего времени (контроль 1); во второй - дистракция в автоматическом режиме 1 мм за 60 приёмов круглосуточно (контроль 2), в третьей - дистракция в автоматическом режиме 3 мм в сутки за 180 приёмов (основная группа). Значительное снижение по сравнению с исходным уровнем и контрольными значениями амплитуды М-ответов мышц голени в процессе её автоматического удлинения с высоким темпом связано с развитием процессов перестройки подверженных растяжению нервных стволов, синапсов и мышечных волокон. При этом интенсивность восстановления состояния мышц достаточно высока и сравнима с первой контрольной группой.

Эксперимент, мышцы голени, автодистракция, электромиография, регенерация

Короткий адрес: https://sciup.org/142120752

IDR: 142120752

Текст научной статьи Реакция мышц голени на ее удлинение с высоким темпом в условиях автоматической дистракции в эксперименте

Одним из важных аспектов дистракционного остеосинтеза является функциональное состояние удлиняемой конечности, ее мышц. Установлено, что при высокодробной дистракции в мышцах удлиняемой конечности происходят однотипные изменения, характеризующиеся внутриклеточной регенерацией: увеличением числа мышечных ядер и активизацией миофиб-риллогенеза в подсарколеммальных и около-ядерных участках саркоплазмы мышечных волокон. В составе волокон встречаются активизированные миосателлитоциты [1-3]. Отмечается более быстрое (по сравнению с низкодробными режимами) восстановление М-ответов [4]. Однако M.R. Makarovа c соавторами [5] не выявили существенного влияния ритма дистракции на вызванные потенциалы в мышцах козлов при удлинении голени на 20 и 30 % с темпом 0,75 мм в день за 1, 4 и 720 приемов, но обнару- жили корреляцию между величиной удлинения и степенью снижения вызванной биоэлектрической активности.

Нередко в процессе удлинения конечности, особенно в условиях автоматической высокодробной дистракции при активном костеобразовании, опережающем темп дистракции, возникает преждевременное сращение костных отделов регенерата [6-8]. Проведенные нами исследования показали, что в условиях автоматической дистракции с темпом 1,3-2 мм в сутки участок диафиза протяженностью 35-56 мм формируется всего за 63 дня остеосинтеза, что свидетельствует о значительных регенераторных возможностях кости [9].

Настоящее исследование посвящено изучению у собак морфофункционального состояния мышц голени, удлиняемой с темпом 3 мм в сутки в условиях автоматической дистракции.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Исследование выполнено на взрослых беспородных собаках в возрасте 1-3 лет. Для удлинения голени применяли аппарат Илизарова, состоящий из двух дуг и двух колец. У всех животных осуществлялась флексионная остеоклазия берцовых костей в средней трети диафиза. Дистракцию начинали через 5 дней после операции. В зависимости от ее режима все экспериментальные животные были разделены на три серии: в первой - дистракция осуществлялась в ручном режиме 1 мм в сутки за четыре приёма по 0,25 мм в течение рабочего времени (5 животных, 15 наблюдений; контроль 1); во второй - дистракция в автоматическом режиме 1 мм за 60 приёмов круглосуточно (17 животных, 26 наблюдений; контроль 2) и в третьей - дистракция в автоматическом режиме 3 мм в сутки за 60 приёмов (11 животных, 23 наблюдения; основная группа). Содержание животных, оперативные вмешательства и эвтаназию осуществляли согласно приказу МЗ СССР № 755, 1977 г. Удлинение в контрольных сериях продолжалось 4 недели, а в основной группе -10 дней, так что его величина соответствовала 15 % исходной длины сегмента. Длительность фиксации в первой серии была 60 дней, а во второй и третьей - 30 дней. Животных выводили из опыта передозировкой барбитуратов через 28 дней дистракции, 30 и 60 дней фиксации и 30 дней после снятия аппарата.

Электрофизиологические исследования с использованием стимуляционной электромиографии (ЭМГ) по общепринятой методике [10] в модификации, предложенной А.П. Шеиным1, проводились под внутривенным барбитуровым наркозом до начала эксперимента, в конце периода дистракции (в первой и второй сериях - на 28-е сутки, а в третьей - на 10-е сутки удлинения), каждые 30 дней фиксации и через 30 дней после снятия аппарата. Вызванную биоэлектрическую активность (M-ответы) мышц голени получали в результате раздражения седалищного нерва через игольчатый электрод прямоугольными импульсами длительностью 1 мс с заведомо супрамаксимальной для М-ответов амплитудой. Вызванную биоэлектрическую активность икроножной и передней большеберцовой мышц регистрировали с помощью ЭМГ-системы DISA-1500 (фирма DANTEC, Дания) монополярно электродом с модифицированными отводящими поверхностями в виде игл. Активный полюс электрода вводили в брюшко тестируемой мышцы, а индифферентный - под кожу в области сухожилия. В качестве контрольных использовались результаты тестирования мышц в предоперационном обследовании. Вычисляли среднюю арифметическую (M), ошибку средней (m) и коэффициенты вариации (KV) амплитуды М-ответа на разных сроках наблюдения. Из-за малого объёма анализируемых выборок статистическую значимость наблюдаемых изменений амплитуды М-ответа и её различия между сериями оценивали с использованием непараметрического критерия Манна-Уитни [11,12].

Морфологические исследования передней большеберцовой и икроножной мышц проводились через 10, 28 дней дистракции, 30 дней фиксации и 30 дней после снятия аппарата. Для гистологического исследования препараты, изготовленные из верхней, средней и нижней третей мышц, окрашивали гематоксилин-эозином и по методу Ван-Гизона.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Вызванная дистракцией интенсификация периферического кровообращения [13] значительно увеличивает объем сосудистого бассейна скелетных мышц, усиливает коллатеральный кровоток и раскрытие массы резервных капилляров. К концу периода дистракции (на 28-й день) в скелетных мышцах голени животных первой серии очаговые структурные изменения в мышечных волокнах (контрактура, лизис миофибрилл) компенсируются явлениями внутриклеточной регенерации. Амплитуда М -ответа икроножной и передней большеберцовой мышц оперированной конечности снижена по сравнению с исходным уровнем на 58,2 % и 61,1 % (P<0,05).

Через месяц фиксации голени в аппарате у животных первой серии мышечные волокна в пучках имеют компактное расположение, отмечается очаговое увеличение мышечных ядер. В перимизии наблюдаются артериолы с закрытым или щелевидным просветом, а также артерии замыкающего типа, несущие функцию шунтов. На этот срок отмечается некоторое увеличение амплитуды вызванной биоэлектрической активности. Однако средние величины амплитуды М-ответов остаются ниже дооперационных значений на 44,8 % и 60,3 % соответственно. К концу фиксации (на шестидесятые сутки) вновь намечается некоторое снижение рассматриваемого параметра на 66,9 % и 63,3 % соответственно.

Через месяц после снятия аппарата в большинстве мышечных волокон обеих мышц в пучках изменений нет. Волокна имеют компактное расположение, умеренное число ядер под сарко- леммой. В эндомизии коллагеновые волокна не утолщены, число раскрытых капилляров нормальное. Продолжается постепенное восстановление амплитуд М-ответов обеих мышц, однако они остаются ниже дооперационного уровня на 49,2 % и 60,7 % соответственно.

Во второй контрольной серии к концу периода дистракции (на 28-й день) в передней большеберцовой мышце происходят однотипные изменения, выражающиеся в очаговой деструкции мышечных волокон (участки пересокращения, лизис миофибрилл, внутриклеточный отек) и активизации адаптационно-приспособительных механизмов сохранения структуры органа. В собственных материнских мышечных волокнах обнаруживаются признаки репаративной регенерации внутриклеточных структур. Наблюдается также новообразование мышечных волокон по миобластическому типу, что обеспечивает удлинение мышцы. В целом, восстановительные процессы превалируют над деструктивными. Амплитуда М -ответа икроножной и передней большеберцовой мышц оперированной конечности (табл. 1) снижена по сравнению с исходным уровнем на 62,5 % и 43,8 % (P<0,05).

Таблица 1 Изменения средних значений ( M±m ) амплитуды (мВ) вызванной биоэлектрической активности мышц голени при ее удлинении с разными режимами в эксперименте

|

Сроки тестирования |

m.gastrocnemius |

m.tibialis anterior |

||||

|

n |

M ± m |

КV |

n |

M ± m |

КV |

|

|

До операции |

14 |

32,0 ± 2,9 |

33,3 |

14 |

22,6 ± 1,3 |

21,7 |

|

1. Серия с дистракцией в ритме 1 мм за 4 приёма (контроль 1) |

||||||

|

Конец дистракции (28 дней) |

5 |

13,4 ± 3,1 |

46,4 |

5 |

8,8 ± 1,9 |

49,1 |

|

Конец фиксации (60 дней) |

4 |

10,6 ± 1,6 |

29,3 |

4 |

8,3 ± 1,3 |

32,5 |

|

30 дней без аппарата |

3 |

16,3 ± 5,8 |

50,0 |

3 |

8,9 ± 0,1 |

1,9 |

|

2. Серия с дистракцией в ритме 1 мм за 60 приёмов (контроль 2) |

||||||

|

Конец дистракции (28 дней) |

12 |

12,0 ± 1,7 |

49,7 |

12 |

12,7 ± 1,6 |

33,2 |

|

Конец фиксации (30 дней) |

10 |

11,9 ± 1,2 |

31,1 |

10 |

10,5 ± 0,5 |

11,7 |

|

30 дней без аппарата |

4 |

18,3 ± 4,6 |

50,5 |

4 |

14,0 ± 2,0 |

28,7 |

|

3. Серия с дистракцией в ритме 3 мм за 180 приёмов (основная группа) |

||||||

|

Конец дистракции (10 дней) |

11 |

6,9 ± 0,6 |

29,6 |

11 |

5,1 ± 0,4 |

24,6 |

|

Конец фиксации (30 дней) |

8 |

7,1 ± 0,5 |

20,4 |

8 |

4,7 ± 0,4 |

25,3 |

|

30 дней без аппарата |

4 |

10,8 ± 2,1 |

39,7 |

4 |

8,9 ± 0,7 |

15,1 |

Примечание: КV – коэффициент вариации, равный отношению среднего квадратического отклонения к средней арифметической, выраженный в процентах.

Восстановление амплитуды вызванной биоэлектрической активности начинается в период фиксации голени в аппарате. Однако оно протекает неравномерно, и в конце фиксации (на тридцатые сутки) биоэлектрическая активность остается ниже средних дооперационных значе- ний соответственно на 62,8 % и 53,6 %, что соответствует морфологической картине мышечной ткани, структура которой не возвращается к первоначальному строению.

Через месяц после снятия аппарата физическая нагрузка на конечность вызывает появление новых очагов перестройки ткани, что компенсируется дополнительным генезом внутриклеточных структур миона и продолжающейся дифференцировкой мышечных волокон в зрелые единицы. Амплитуды М -ответов остаются сниженными на 43,0 % и 38,2 %, соответственно.

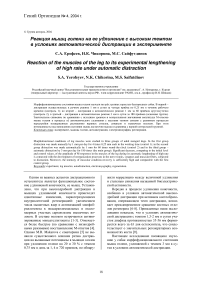

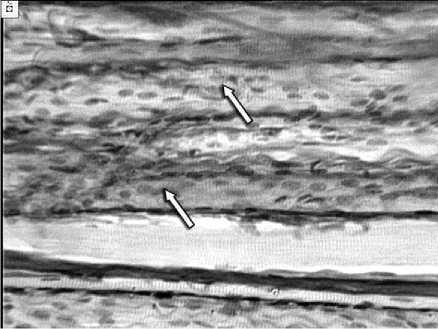

При более высокой скорости удлинения голени (3 мм за 180 приемов в сутки) не было превышения критического порога травматизации мягких тканей [4] в конце периода дистракции (на 10-й день). Отмечены более выраженные, чем в обеих контрольных группах, реактивные изменения структурных элементов миона. Соответственно в мышечных волокнах наблюдается усиление внутриклеточной регенерации (рис. 1). При этом амплитуда М -ответа икроножной и передней большеберцовой мышц оперированной конечности снижена по сравнению с исходным уровнем на 78,5 % и 77,3 % (P<0,05).

Рис. 1. Скопления увеличенных в размере мышечных и стромальных ядер в мышечных волокнах и эндомизии в передней большеберцовой мышце собаки через 10 дней дистракции. Продольный срез, окраска гематоксилин-эозином. Ув. х 160

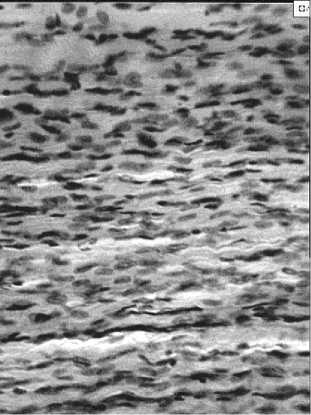

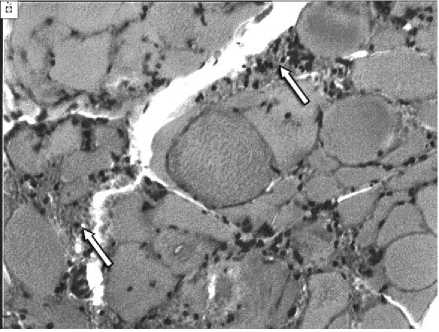

В периоде фиксации голени в аппарате на фоне реактивных изменений в мышечной ткани отмечались: застойное полнокровие, компенсирующееся появлением множества артерий замыкающего типа, имбибирование стенок артериол и венул форменными элементами крови и как следствие – околососудистые кровоизлияния (рис. 2). Выявлены дистрофические изменения (мукоидное набухание) межуточной соединительной ткани эндомизия (рис. 3). Значительному воздействию фактора быстрого растяжения подвергаются мышечные веретена (утолщение листков капсулы, внутрикапсулярный отек, пикноз ядер интрафузальных мышечных волокон).

Рис. 2. Различный диаметр мышечных волокон, околососудистые кровоизлияния вокруг сосудов стромы (стрелка) в большеберцовой мышце собаки через 30 дней фиксации голени в аппарате. Поперечный срез, окраска гематоксилин-эозином. Ув. х 160

Рис. 3. Мукоидное набухание межуточной соединительной ткани большеберцовой мышцы собаки через 30 дней фиксации голени в аппарате. Поперечный срез, окраска гематоксилин-эозином. Ув. х 160

Восстановление амплитуды вызванной биоэлектрической активности начинается в период фиксации. Как и в контрольных сериях, оно протекает неравномерно. На тридцатые сутки фиксации биоэлектрическая активность мышц остается ниже средних дооперационных значений соответственно на 77,9 % и 79,4 %.

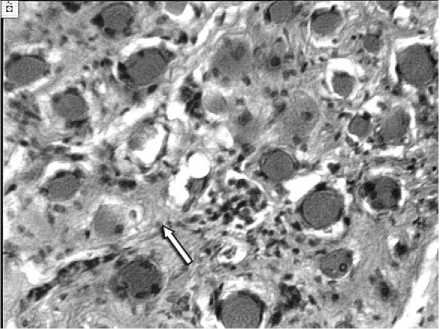

На 30-е сутки после снятия аппарата структура мышечной ткани не возвращается к первоначальному строению, сохраняя основную массу мышечных волокон в реактивном состоянии (рис. 4). Амплитуда М -ответов снижена на 66,4 % и 60,6 % соответственно.

Из таблицы видно, что к концу дистракции амплитуды М-ответов икроножной и передней большеберцовой мышц удлиняемой конечности снижаются статистически значимо (P<0,05) во всех сериях по сравнению с дооперационным уровнем. Причем степень этого снижения более выражена в третьей (основной) серии, в то вре- мя как в обеих контрольных сериях для икроножной мышцы она имеет близкие между собой значения, а для передней большеберцовой мышцы в первой контрольной серии занимает промежуточное значение между уровнем второго контроля и основной группы.

Рис. 4. Скопления мышечных ядер в части мышечных волокон (стрелки) большеберцовой мышцы собаки через 30 дней после снятия аппарата. Продольный срез, окраска по методу Ван-Гизона. Ув. х 160

Постепенное восстановление амплитуды вызванной биоэлектрической активности икроножной и передней большеберцовой мышц во всех сериях экспериментов начинается уже в период фиксации. Однако оно протекает крайне неравномерно и по абсолютной величине более выражено во второй серии. Тем не менее, относительные темпы восстановления анализируемого параметра в третьей серии сравнимы со второй.

На 30-е сутки после снятия аппарата М -ответы мышц голени оперированной конечности во всех трёх сериях остаются сниженными (P<0,05) по сравнению с исходным уровнем, причём в третьей группе для икроножной мышцы это снижение максимально.

Значительное снижение по сравнению с исходным уровнем и контрольными значениями амплитуды вызванной биоэлектрической активности мышц голени в процессе её автоматического удлинения с высоким темпом, видимо, связано с более интенсивным развитием процессов перестройки подверженных растяжению нервных стволов, нервно-мышечных соединений и мышечных волокон, что подтверждается ранее проведёнными исследованиями, показавшими зависимость степени изменений от интенсивности дозированного растяжения тканей [14].

По сравнению с исходными величинами степень снижения средних значений амплитуды М -ответа для икроножной мышцы голени во всех сериях эксперимента находится примерно на одинаковом уровне (на 58-62 %).

Таким образом, передняя группа мышц голени более чувствительна к изменениям режима дистракции, что соответствует полученным ранее результатам [14-19]. Это определяется, во-первых, преобладанием в ней быстрых двигательных единиц, более чувствительных к действию неблагоприятных факторов, а во-вторых, тем обстоятельством, что передняя группа мышц голени подвергается дополнительному растяжению за счет напряжения задней мышечной группы. Несмотря на существенное снижение биоэлектрической активности мышц голени в конце периода автоматической дистракции с темпом 3 мм в сутки, интенсивность её восстановления достаточно высока и сравнима с первой контрольной группой.