Реакция на изосорбида динитрат и гистоморфологические особенности синоатриального узла у пациентов с автономной кардионейропатией на фоне ишемической болезни сердца

Автор: Сафронова Э.А., Сашенков С.Л., Горфинкель А.Н., Хоружев А.Г.

Журнал: Человек. Спорт. Медицина @hsm-susu

Рубрика: Проблемы здравоохранения

Статья в выпуске: 42 (301), 2012 года.

Бесплатный доступ

Представлены результаты воздействия изосорбида динитрата (ИСДН) на вариабельность сердечного ритма (ВСР) у пациентов с автономной кардионейропатией (АКНП), а также гистоморфологические особенности синоатриального узла (САУ) у умерших пациентов с ишемической болезнью сердца (ИБС), у которых при жизни была диагностирована АКНП.

Вариабельность сердечного ритма, изосорбида динитрат, гистоморфология синоатриального узла

Короткий адрес: https://sciup.org/147153040

IDR: 147153040 | УДК: 61:57.086-616.1-615.036.8

Текст научной статьи Реакция на изосорбида динитрат и гистоморфологические особенности синоатриального узла у пациентов с автономной кардионейропатией на фоне ишемической болезни сердца

Автономная кардионейропатия – синдром, описанный впервые N. Ewing [4] в журнале «British Medicine» как проявление сахарного диабета. Проследив за состоянием таких больных, N. Ewing через год констатировал 50 % смертность. С тех пор стабилизация межсистолических интервалов является маркёром высокого риска летального исхода. Сейчас следует сказать, что эмпирические данные свидетельствуют, что АКНП – это синдром вторичный полиэтиологичный [5]. Он является маркёром риска неблагоприятного исхода и кардиоваскулярных осложнений заболевания, а снижение ВСР – ухудшения состояния пациентов.

САУ сердца является комплексным функциональным образованием. До настоящего времени его морфофункциональное состояние почти не изучалось, хотя при регистрации ВСР с высоким разрешением стало понятным, что не все дизрегу-ляции САУ можно объяснить с позиций периферической вегетативной денервации. В большинстве случаев при АКНП нет реакции ни на нагрузочные стимулы, ни на фармакологические воздействия. Поэтому представлялось актуальным исследование воздействия ИСДН на ВСР у пациентов с АКНП, гистоморфологическое изучение САУ у умерших лиц с зафиксированной при жизни АКНП.

Цель исследования - изучить влияние изосорбида динитрата (ИСДН) на пейсмекерную активность САУ у больных с ИБС, у которых была диагностирована АКНП, выявить особенности гис-томорфологического исследования САУ у умерших пациентов с ИБС из этой группы.

Материалы и методы. Были обследованы 113 больных мужского пола с нестабильной стенокардией (НСт) в возрасте от 45 до 60 лет (средний возраст 53,24 ± 7,4 года). Помимо общепринятых инструментальных методов (электрокардиография (ЭКГ), суточное мониторирование ЭКГ, эхокардиография) всем обследуемым пациентам проводилось ритмокардиографическое исследование на диагностическом комплексе КАП-РК-01-«Микор» с временным и спектральным анализом волновой структуры синусового ритма сердца. Регистрация и анализ ВСР осуществлялись в коротких записях (300 интервалов) с точностью в 1000 Гц, то есть до 1 мс. Синхронно с ритмокардио-граммой (РКГ) на экране регистрировалась ЭКГ с возможностью сохранения 5 её фрагментов для детального анализа. Основу метода составляет оценка периферической вегетативной регуляции в синоатриальном водителе ритма и степени влияния на нее гуморально-метаболического фактора. Частотный анализ был непараметрическим, с быстрым преобразованием Фурье. ВСР исследовалась исходно лёжа – фоновая проба (ph)и в 3-х пробах: Vm – Вальсальвы – Бюркера с преимущественно с парасимпатической стимуляцией; рА – пробе Ашнера; АОР – активной ортостатической. В стационарной части РКГ выделялись статистические показатели: средний интервал RR, среднеквадратические отклонения амплитуд всех – гуморальных, симпатических и парасимпатических волн ВСР – σRR, σl, σm, σs. В частотном анализе определялось соотношение σl %, σm %, σs % (VLF %, LF %, HF %) [1, 3]. Проводили регистрацию РКГ до и через 1,5 часа после приема внутрь 10 мг ИСДН (нитросорбида). По данным исследования ВСР из больных НСт была выделена группа лиц с АКНП (n = 41). Группой контроля были 43 человека (средний возраст 52,84 ± 6,95 года), у которых при проведении медицинских осмотров не было выявлено значимой соматической патологии. Препараты САУ были получены при аутопсии 15 трупов, из них 5 трупов людей от 19 до 23 лет, практически здоровых, погибших от травм; 10 трупов – пациентов кардиологического отделения МБУЗ ГКБ № 8

Таблица 1

Показатели вариабельности сердечного ритма у больных НСт с автономной кардионейропатией (n 1 = 41, верхняя строка), в сравнении с контрольной группой (n 2 = 43, нижняя строка)

|

Показатели ВСР ph Vm pA (n 1 = 41, n 2 = 43) (n 1 = 41, n 2 = 43) (n 1 = 41, n 2 = 43) |

AOP (n 1 = 41, n 2 = 43) |

|

0,665 ±0,041 0,687 ±0,04 0,694 ±0,038 RR, с 0,996 ±0,168 0,95 ±0,139 0,994 ±0,144 Т = 9,24**** Т = 8,94**** Т = 9,77**** |

0,63 ±0,055 0,74 ±0,12 Т = 4 12*** |

|

0,012 ± 0,004 0,011 ± 0,004 0,012 ± 0,003 SDNN, с 0,058 ± 0,018 0,058 ± 0,019 0,053 ± 0,021 Т = 12,37**** Т = 11,71**** Т = 9,41**** |

0,009 ± 0,003 0,038 ± 0,013 Т = 10,44**** |

|

0,01 ± 0,007 0,009 ± 0,004 0,01 ± 0,005 ARA, с 0,094 ± 0,037 0,094 ± 0,037 0,084 ± 0,038 Т = 10,85**** Т = 11,02**** Т = 9,21**** |

0,007 ± 0,003 0,044 ± 0,019 Т = 9,35**** |

|

0,009 ± 0,003 0,009 ± 0,004 0,009 ± 0,003 σl, с 0,028 ± 0,01 0,027 ± 0,013 0,028 ± 0,012 Т = 8,9**** Т = 6,73**** Т = 7,35**** |

0,007 ± 0,003 0,023 ± 0,01 Т = 7,82**** |

|

0,004 ± 0,002 0,005 ± 0,003 0,005 ± 0,003 σm, с 0,025 ± 0,01 0,026 ± 0,009 0,025 ± 0,009 Т = 9,84**** Т = 11,46**** Т = 10,04**** |

0,004 ± 0,002 0,024 ± 0,011 Т = 9,12**** |

|

0,004 ± 0,002 0,003 ± 0,001 0,004 ± 0,002 σs, с 0,042 ± 0,017 0,041 ± 0,017 0,036 ± 0,017 Т = 10,86**** Т = 10,65**** Т = 8,89**** |

0,003 ± 0,001 0,015 ± 0,008 Т = 7,41**** |

|

68,359 ± 18,254 64,965 ± 16,477 66,823 ± 18,991 VLF, % 25,946 ± 10,264 23,9 ± 12,978 29,15 ± 12,459 Т = 11,84**** Т = 10,16**** Т = 9,29**** |

67,106 ± 19,879 40,679 ± 17,501 Т = 5,4**** |

|

19,049 ± 16,493 21,182 ± 12,784 20,881 ± 16,28 LF, % 21,754 ± 10,551 23,888 ± 11,674 24,568 ± 11,432 Т = 0,79 Т = 0,73 Т = 1,03 |

21,937 ± 17,998 42,721 ± 18,394 Т = 4,29*** |

|

12,592 ± 6,647 13,853 ± 14,097 12,295 ± 15,539 HF, % 52,3 ± 17,002 52,212 ± 17,867 46,282 ± 15,88 Т = 9,87**** Т = 8,47**** Т = 8,13**** |

10,958 ± 5,143 16,601 ± 8,092 Т = 2,2* |

|

5,223 ± 2,767 8,053 ± 3,854 Δ RR, % – 16,601 ± 8,547 15,826 ± 7,778 Т = 4,06*** Т = 2,89* |

–9,292 ± 4,573 –33,083 ± 9,818 Т = 10,4**** |

|

4,492 ± 1,332 6,447 ± 2,124 tAB, с – 6,608 ± 3,082 8,997 ± 4,302 Т = 2,43* Т = 2,26* |

17,133 ± 9,934 13,354 ± 6,179 Т = 1,74 |

|

5,582 ± 1,919 14,881 ± 7,245 tr, с – 12,886 ± 6,054 23,657 ± 11,302 Т = 3,55** Т = 2,31* |

18,784 ± 9,836 11,385 ± 9,354 Т = 2,66* |

Примечание. Здесь и в табл. 2: * – р < 0,05; ** – р < 0,01; *** – р < 0,001; **** – р < 0,0001; RR – величина межсистолических интервалов; SDNN – общая дисперсия волновой структуры СР; ARA – величина дыхательной аритмии; σl – амплитуда очень низкочастотных гуморально-метаболических волн СР и их доля в общем волновом спектре ВСР – VLF %; σm – амплитуда низкочастотных симпатических волн СР и их доля в общем волновом спектре ВСР – LF %; σs – амплитуда высокочастотных парасимпатических волн СР и их доля в общем волновом спектре ВСР – HF %; Δ RR, % – максимальная выраженность реакции в стимуляционных пробах; tAB, с – время достижения максимальной реакции на стимул; tr, с – время восстановления после действия стимула.

г. Челябинска, у которых при жизни были уста- сосудов менее 50 %. Во всех случаях образцы САУ новлены явления АКНП на фоне ИБС, погибших получали не позднее 12 часов с момента наступле-от кардиальных причин, без признаков сахарного ния смерти. Гистологическая картина САУ отли-диабета и другой тяжелой хронической органной чалась у больных и контроля.

патологии. Из исследования исключали препараты Результаты исследования. В табл. 1 пред-сердца с отсутствием ишемических повреждений, ставлены результаты анализа ВСР пациентов с при атеросклеротическом поражении коронарных АКНП в сравнении с контрольной группой. Обра- щает на себя внимание значительное увеличение во всех пробах при АКНП частоты сердечных сокращений за счет укорочения межсистолических промежутков (RR). Почти в 5 раз снизилась общая вариабельность сердечного ритма (SDNN) за счет амплитуд всех вегетативных волн. Произошло уменьшение амплитуды гуморально-метаболических волн (σl) в 3 раза, симпатических (σm) – в 6 раз и парасимпатических (σs) – в 10 раз по сравнению с контролем. Произошло переключение регуляции на более филогенетически низкий гуморальнометаболический уровень (VLF %), что может быть связано со снижением реагирования пейсмекерных клеток на симпатопарасимпатическое воздействие. Этим также можно объяснить снижение выраженности максимальной реакции на стимул (ΔRR, % ) во всех стимуляционных пробах.

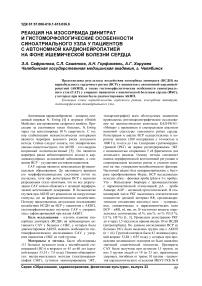

На рис. 1 представлена РКГ больного М., 53 лет с ИБС с АКНП в ортостатической пробе: наблюда- ется резкое снижение амплитуды симпатических и парасимпатических волн, сдвиг вегетативной регуляции в сторону гуморально-метаболического воздействия. Регистрируются единичные монотоп-ные желудочковые экстрасистолы.

Что касается воздействия ИСДН на ВСР у больных ИБС с АКНП (табл. 2), то следует отметить, что под влиянием данного нитровазодилататора произошло незначительное изменение показателей, характеризующих пейсмекерную активность САУ. Достоверно лишь повысилась амплитуда симпатических волн в пробе Вальсальвы, снизилась доля парасимпатического паттерна регуляции в Vm, увеличилась реакция на стимул в АОР, что явилось неблагоприятным с позиций ВСР фактором, так как в норме парасимпатическая регуляция должна преобладать.

При электронно-микроскопическом исследовании в клетках проводящей системы сердца

Рис. 1. Ритмокардиограмма больного М., 53 лет с ИБС с признаками автономной кардионейропатии

Таблица 2

Показатели вариабельности сердечного ритма у больных НСт с автономной кардионейропатией до и после приема изосорбида динитрата

|

Показатели ВСР |

ph |

Vm |

pA |

AOP |

|

RR, с |

0,729 ± 0,079 0,77 ± 0,093* Т = 2,35 Р = 0,03 |

0,741 ± 0,082 0,761 ± 0,093 Т = 1,051 Р = 0,308 |

0,756 ± 0,088 0,769 ± 0,094 Т = 0,681 Р = 0,505 |

0,699 ± 0,075 0,706 ± 0,096 Т = 0,341 Р = 0,737 |

|

SDNN, с |

0,015 ± 0,006 0,016 ± 0,007 Т = 1,39 Р = 0,182 |

0,013 ± 0,006 0,016 ± 0,007 Т = 1,772 Р = 0,094 |

0,014 ± 0,005 0,015 ± 0,006 Т = 0,725 Р = 0,478 |

0,013 ± 0,007 0,016 ± 0,008 Т = 1,613 Р = 0,124 |

|

ARA, с |

0,013 ± 0,007 0,013 ± 0,005 Т = 0,037 Р = 0,971 |

0,012 ± 0,006 0,013 ± 0,006 Т = 1,123 Р = 0,277 |

0,013 ± 0,007 0,013 ± 0,006 Т = 0,152 Р = 0,881 |

0,011 ± 0,008 0,015 ± 0,017 Т = 0,944 Р = 0,358 |

|

σl, с |

0,012 ± 0,005 0,013 ± 0,007 Т = 1,548 Р = 0,139 |

0,011 ± 0,004 0,012 ± 0,005 Т = 1,68 Р = 0,111 |

0,011 ± 0,004 0,011 ± 0,005 Т = 0,351 Р = 0,73 |

0,01 ± 0,005 0,012 ± 0,006 Т = 1,314 Р = 0,206 |

Окончание табл. 2

|

Показатели ВСР |

ph |

Vm |

pA |

AOP |

|

σm, с |

0,006 ± 0,004 0,007 ± 0,004 Т = 1,849 Р = 0,041 |

0,006 ± 0,004 0,008 ± 0,005* Т = 2,513 Р = 0,022 |

0,006 ± 0,004 0,007 ± 0,004 Т = 1,282 Р = 0,217 |

0,005 ± 0,003 0,006 ± 0,003 Т = 1,27 Р = 0,22 |

|

σs, с |

0,005 ± 0,003 0,005 ± 0,002 Т = 0,086 Р = 0,932 |

0,005 ± 0,002 0,004 ± 0,002 Т = 0,402 Р = 0,692 |

0,005 ± 0,003 0,005 ± 0,003 Т = 0,587 Р = 0,565 |

0,005 ± 0,004 0,007 ± 0,007 Т = 0,953 Р = 0,353 |

|

VLF, % |

64,953 ± 16,281 67,874 ± 13,437 Т = 1,181 Р = 0,253 |

65,489 ± 14,92 64,833 ± 11,197 Т = 0,194 Р = 0,848 |

63,606 ± 16,768 62,067 ± 15,775 Т = 0,322 Р = 0,751 |

65,6 ± 16,337 62,168 ± 21,397 Т = 0,551 Р = 0,588 |

|

LF, % |

18,69 ± 16,078 19,163 ± 12,839 Т = 0,281 Р = 0,782 |

19,328 ± 14,761 24,389 ± 12,329 Т = 1,532 Р = 0,144 |

19,183 ± 14,791 23,911 ± 15,564 Т = 0,721 Р = 0,476 |

18,837 ± 16,809 19,226 ± 14,738 Т = 0,106 Р = 0,917 |

|

HF, % |

16,347 ± 10,462 12,963 ± 9,125 Т = 1,762 Р = 0,095 |

15,178 ± 10,636 10,789 ± 6,814* Т = 2,058 Р = 0,049 |

17,194 ± 12,878 14,017 ± 10,406 Т = 1,124 Р = 0,277 |

15,537 ± 9,854 18,605 ± 22,017 Т = 0,525 Р = 0,606 |

|

Δ RR, % |

– |

9,961 ± 9,047 10,756 ± 10,807 Т = 0,281 Р = 0,782 |

4,917 ± 5,374 6,222 ± 4,818 Т = 0,911 Р = 0,375 |

–8,632 ± 5,98 –11,705 ± 6,114* Т = 2,268 Р = 0,036 |

|

tAB, с |

– |

4,291 ± 2,084 4,358 ± 2,149 Т = 0,132 Р = 0,897 |

6,406 ± 2,491 5,69 ± 2,368 Т = 1,376 Р = 0,187 |

18,626 ± 11,601 22,972 ± 15,26 Т = 0,969 Р = 0,346 |

|

tr, с |

– |

6,733 ± 3,256 8,497 ± 2,676 Т = 1,854 Р = 0,081 |

13,368 ± 7,465 15,177 ± 12,446 Т = 0,786 Р = 0,443 |

26,186 ± 19,842 32,865 ± 27,554 Т = 0,892 Р = 0,384 |

Примечание. Верхняя строка – до приема ИСДН, нижняя строка – после принятия ИСДН.

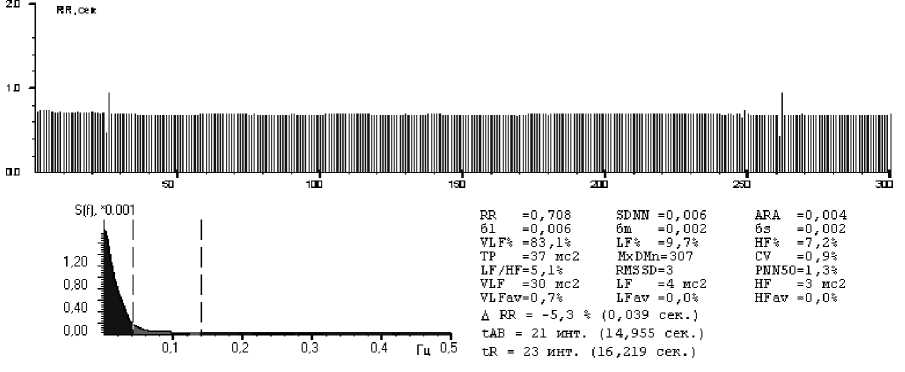

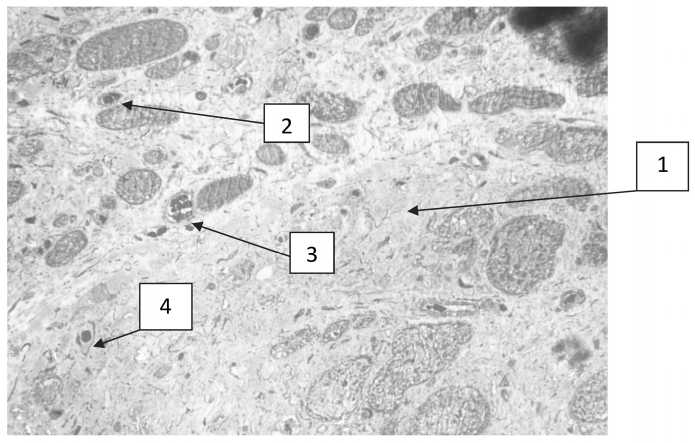

у умерших пациентов с ИБС были выявлены многочисленные набухание и разрушение митохондрий с очаговой деструкцией крист, развитие интерстициального фиброза, накопление липофусцина, дегенеративные изменения в виде образования каль-цинатов в митохондриях (рис. 2).

Повреждение клеточных мембран сопровождалось выходом из митохондрий и цитоплазматического ретикулуума в цитозоль большого количества Са2+, в результате чего активировались Са2+-зависимые протеазы [2], которые вызывают необратимый переход фермента ксантиндегидрогеназы в форму оксидазы с участием О 2 .

В условиях энергетического дефицита в клетках проводящей системы в первую очередь прекращается энергозависимый транспорт ионов Са++ из митохондрий. Повышение концентрации Са++ в митохондриях вызывает образование кальцинатов.

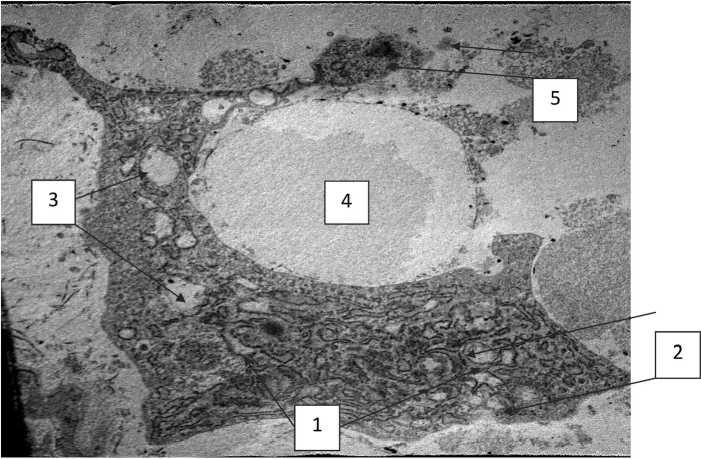

У больных ИБС с АКНП после смерти в клетках САУ были зафиксированы маргинация хроматина клеточных ядер, внутриклеточные скопления липофусцина, которые расценивались как призна- ки внутриклеточного ацидоза. На рис. 3 представлена электронно-микроскопическая картина САУ больного с ИБС, умершего от кардиальной причины: набухание и разрушение митохондрий, депозиты кальция в митохондриях, липидные капли на месте разрушенных митохондрий – жировая дистрофия, липофусцин, интерстициальный фиброз.

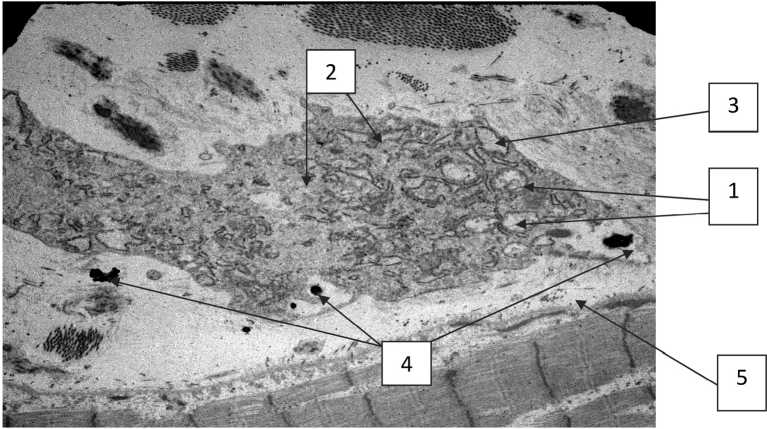

На светооптическом уровне выявлены признаки необратимых повреждений пейсмеркерных клеток СУ и волокона Пуркинье проводящей системы. Резко выражен периваскулярный, перицеллюлярный отек. Выявленные на ультраструктур-ном уровне признаки повреждения энергетического аппарата клетки (гиперплазия и деструкция митохондрий) вероятнее всего не имеют специфичности при ИБС, хотя и связаны с основным заболеванием. Также значимым представляется установление признаков повреждения щелевых контактов вставочных дисков, что может представлять собой один из факторов для развития нарушений проводимости у больных ИБС. На рис. 4 представлен гистологический препарат ткани САУ

Рис. 2. Электронно-микроскопическое изображение ультраструктур пейсмекера синусового узла погибшего больного ИБС с автономной кардионейропатией. Ультратонкий срез, контрастированный уранилацетатом и цитратом свинца (увеличение 1984Х). Набухание и разрушение митохондрий (1), депозиты кальция в митохондриях (2). Липидные капли на месте разрушенных митохондрий – жировая дистрофия (3), в том числе «гигантская капля» (4), липофусцин (5)

Рис. 3. Электронно-микроскопическое изображение ультраструктур пейсмекера синусового узла погибшего больного ИБС с автономной кардионейропатией. Ультратонкий срез, контрастированный уранилацетатом и цитратом свинца (увеличение 1984Х). Набухание и разрушение митохондрий (1), депозиты кальция в митохондриях (2). Липидные капли на месте разрушенных митохондрий – жировая дистрофия (3), липофусцин (4), интерстициальный фиброз (5)

погибшего больного ИБС с явлениями АКНП. Отмечается гипертрофия клеточных элементов, плазморексиз, кариопикноз и вакуолизация клеточных ядер, разрастание колагеновых волокон.

Выводы

-

1. У пациентов с ИБС при развитии автономной кардионейропатии отмечалась выраженная дизрегуляция САУ, появляющаяся в резком снижении общей вариабельности сердечного ритма за счет уменьшения всех вегетативных волн, значи-

- тельном преобладании гуморально-метаболического влияния (VLF %) при снижении парасимпатического (HF %).

-

2. Отмечались незначительные изменения на изосорбида динитрат у больных с автономной кардионейропатией, что свидетельствует о выраженных изменениях в синоатриальном узле, перестающем адекватно реагировать на стимулы.

-

3. Выявленные при светооптическом и электронно-микроскопическом исследовании проводящей

Рис. 4. На гистологическом препарате ткани синусового узла погибшего больного ИБС с явлениями автономной кардионейропатии, интерстициальная ткань в области синусового узла с умеренным диффузным отеком (1). Гипертрофия клеток переходного типа. Плазморексис (2), кариопикноз (3), вакуолизация клеточных ядер (4) (увеличение 400Х).

Окраска гематоксилином и эозином

системы сердца изменения не имели выраженной специфичности, однако могли являться субстратом для нарушения функции синоатриального узла, как водителя ритма первого порядка и формирования автономной кардионейропатии. Для выяснения механизмов дистрофических изменений в пейсмекерах с учетом особенностей при различных вариантах наступления смерти требуется более детальное исследование. В частности, особое внимание следует уделить изучению метаболизма кардиомиоцитов, в том числе ферментов цикла Кребса, ультраструктурному изучению межклеточных контактов.

Список литературы Реакция на изосорбида динитрат и гистоморфологические особенности синоатриального узла у пациентов с автономной кардионейропатией на фоне ишемической болезни сердца

- Вариабельность сердечного ритма: стандарты измерения, физиологической интерпретации и клинического использования/Рабочая группа Европейского кардиологического общества и Севе роамериканского общества стимуляции и электрофизиологии. -СПб.: АОЗТ «Ин-т кардиол. техники», 2001. -64 с.

- Медведев, Ю.В. Гипоксия и свободные радикалы в развитии патологических состояний организма/Ю.В. Медведев, А.Д. Толстой. -М.: ООО «Терра-Календер и Промоушн», 2000. -232 с.

- Миронова, Т.Ф. Вариабельность сердечного ритма при ишемической болезни сердца/Т. Ф. Миронова, В.А. Миронов. -Челябинск: Рекпол, 2006. -136 с.

- Autonomic neuropathy, QT interval lengthening, and unexpected deaths in male diabetic patients/D.J. Ewing, O. Boland, J.M.M. Neilson et al.//Diabetologia. -1991. -Vol. 34. -P. 182-185.

- Mironova, T. Clinical Analysis of Heart Rate Variability/T. Mironova, V. Mironov. -Chelyabinsk, 2000. -208 p.