Реакция непрямой гемагглютинации для видоспецифической диагностики возбудителя ботулизма в лабораторной практике

Автор: Мустафина Э.Н., Мустафин Т.Р., Галиуллин А.К., Красовская Ю.В., Панкова Е.В., Плотникова Э.М.

Статья в выпуске: 1 т.261, 2025 года.

Бесплатный доступ

В данной работе представлен метод разработки и оценки моновалентного эритроцитарного полисахаридного антигенного диагностикума для идентификации Clostridium botulinum типа B с использованием реакции непрямой гемагглютинации (РНГА). Методика включала формалинизацию и таннизацию эритроцитов барана с последующей сенсибилизацией инактивированным липополисахаридным антигеном, полученным из Clostridium botulinum типа B. Разработанный диагностикум продемонстрировал высокую специфичность и чувствительность к Clostridium botulinum типа B, при этом не давал ложноположительных результатов с контрольными сыворотками. Специфическая активность антигенов определялась с помощью РНГА, ИФА и РН на белых мышах. Представленный метод предназначен для внутрилабораторного использования в исследовательских целях, в частности для анализа образцов от животных, зараженных Clostridium botulinum типа B, что позволяет оперативно идентифицировать этот вид бактерий.

Антиген, ботулизм, clostridium botulinum тип в, реакция непрямой гемагглютинации

Короткий адрес: https://sciup.org/142244543

IDR: 142244543 | УДК: 619:579.852.13:57.083 | DOI: 10.31588/2413_4201_1883_1_261_172

Текст научной статьи Реакция непрямой гемагглютинации для видоспецифической диагностики возбудителя ботулизма в лабораторной практике

Ботулизм – тяжёлое инфекционное заболевание, вызванное воздействием специфического белкового экзотоксина, продуцируемого бактерией Clostridium botulinum (Cl. botulinum) . Это заболевание характеризуется избирательным поражением структур продолговатого и спинного мозга. Эпидемиологические особенности ботулизма отличаются выраженной специфичностью, что не позволяет рассматривать его в рамках классических эпидемиологических моделей инфекционных заболеваний. Согласно данным, представленным Л.В. Громашевским, единственным источником заражения являются больные люди или животные [1, 2]. Однако в то же время повсеместное распространение указанного возбудителя в окружающей среде послужило основанием для гипотезы о его повсеместном распространении и способности к размножению с последующим образованием токсина непосредственно в почве.

В настоящее время идентифицировано девять различных типов возбудителя ботулизма (A, B, Cα, Cβ, D, E, F, G, H), каждый из которых синтезирует соответствующий ему токсин. Указанные токсины обладают различными антигенными свойствами и характеризуются рядом индивидуальных особенностей. Все серотипы имеют общий О-антиген, однако каждый из них вызывает заболевание со схожей клинической картиной. Важно отметить, что каждый тип токсина характеризуется высокой специфичностью и может быть нейтрализован только соответствующим антитоксином, что определяет необходимость разработки узкоспециализированных диагностических препаратов, ориентированных на выявление конкретного вида возбудителя [3, 4].

Целью настоящего исследования было разработать и оценить эффективность моновалентного эритроцитарного полисахаридного антигенного диагностикума для идентификации Clostridium botulinum типа B с помощью реакции непрямой гемагглютинации (РНГА).

Материал и методы исследований. Экспериментальная часть работы включала обработку эритроцитов овец формалином в соответствии с протоколом L. Csizmаs с последующей обработкой танином по методу S.V. Boyden. Полученные эритроциты были сенсибилизированы инактивированным липополисахаридным антигеном Clostridium botulinum типа B, который был выделен химическим путем с использованием методики, разработанной В.А. Шамардиным [5, 6]. В ходе тестирования разработанный диагностический препарат продемонстрировал высокую степень чувствительности и специфичности в реакции непрямой гемагглютинации (РНГА), что позволило эффективно идентифицировать специфические антитела в образцах сыворотки крови.

В ходе проведения различных микробиологических и иммунологических исследований использовались стандартные растворы, необходимые химические вещества, сыворотки, метаболиты, а также коммерчески доступные анатоксические поливалентные и моновалентные сыворотки против ботулизма (типов А, В, С, D, Е).

Для культивирования и поддержания референсных штаммов возбудителя ботулизма использовалась среда Китта-Тароцци. При производстве ботулинического токсина для получения первичного посевного материала применялась среда Хоттингера, а также печеночный экстракт и жидкий пептон Мартена. Оптимальные температурные условия для роста и синтеза токсина различными типами возбудителя варьировались: для типов A, B и C — 30– 35 °C, а для типа E — 26–28 °C (согласно данным Rasetti-Escargueil и др., 2019). Продолжительность процесса образования токсина составляла от 5 до 12 суток. Определение титра токсичности культурального фильтрата осуществлялось путем подкожного введения белым мышам.

Результат исследований. Для получения полисахаридного антигена, специфичного для Clostridium botulinum типа В, культуру этого микроорганизма высевали на мясопептонный агар (МПА) с добавлением 2 % глюкозы. После трёхдневного культивирования в бескислородной среде посевной материал переносился в бульон Хоттингера, обогащённый 1 % глюкозы, и инкубировался в анаэробной камере в течение трёх суток. По завершении периода культивирования полученная субстанция подвергалась центрифугированию при 6000 об/мин в течение получаса. Далее надосадочную жидкость удаляли, а образовавшийся осадок ресуспендировали в стерильном солевом растворе до достижения концентрации 200 миллионов микробных единиц на кубический сантиметр, что соответствовало стандарту мутности, разработанному Тарасевичем.

Процесс инактивации суспензии Clostridium botulinum типа В осуществлялся с помощью химического подхода, который заключался во внесении 40 %-ного раствора формальдегида в количестве от 0,35 % до 0,55 % от общего объёма образца. Это делалось для достижения оптимальной концентрации бактерицидного агента. После добавления формалина образцы Clostridium botulinum культивировали в питательной среде Китта-Тароцци, содержащей 1 % глюкозы, под слоем минерального масла в термостатируемом инкубаторе при температуре 35 градусов Цельсия в течение месяца. Для оценки стерильности образцов проводился посев на мясопептонный агар (МПА) с добавлением 2 % глюкозы с последующим культивированием в анаэробных условиях при температуре 35 °C в течение пяти дней. При отсутствии признаков роста микроорганизмов бактериальная суспензия использовалась на последующих этапах в качестве инактивированного полисахаридного антигена.

Для оценки специфической активности синтезированных антигенов использовали комплекс методов, включающий реакцию непрямой гемагглютинации (РНГА), иммуноферментный анализ (ИФА) и реакцию нейтрализации (РН) с использованием в качестве модели белых мышей. При проведении ИФА использовались иммуноглобулины, специфичные к антителам кролика, конъюгированные с пероксидазой хрена, производства НПО НИИ им. Н.Ф. Гамалеи. Реакция непрямой гемагглютинации (РНГА) проводилась с использованием коммерческого набора диагностикумов, предназначенного для выявления возбудителей ботулизма и произведенного ФГБНУ «ФЦТРБ-ВНИВИ».

На следующем этапе исследования эритроциты овец были обработаны формалином в соответствии с протоколом, предложенным Л. Чизмасом, с последующей сенсибилизацией инактивированным антигеном Clostridium botulinum типа В по методике В.А. Шамардина, после предварительной таннизации по методу С.В. Бойдена. Для получения формалинизированных эритроцитов в качестве исходного материала использовали кровь барана-донора в возрасте двух лет, полученную путем пункции яремной вены и дефибринированную с использованием общепринятой методики. Затем кровь разводили фосфатно-солевым буфером (ФСБ) в пропорции 1:1, поддерживая уровень pH на отметке 6,4. Затем к 100 мл разбавленной крови быстро добавляли смесь, состоящую из 20 мл формалина (концентрация 37–38 %) и 20 мл ФСБ (рН 6,4). Полученную смесь тщательно перемешивали и инкубировали в термостатируемой водяной бане при температуре 36±2°C в течение двух часов, периодически перемешивая каждые 5–10 минут. Альтернативным вариантом была инкубация на вибротерме в аналогичном режиме при частоте колебаний 70 об/мин. В ходе обработки эритроциты постепенно меняли цвет, приобретая тёмнокоричневый оттенок. По завершении инкубации смесь центрифугировали при 1000–1500 об/мин в течение 15 минут. Осевшие эритроциты промывали четыре раза и ресуспендировали в 400–500 мл ФСБ (рН 6,4). Полученную суспензию эритроцитов помещали в холодильную камеру с температурным режимом 4±2 °C. Через 48 часов надосадочную жидкость удаляли методом декантации, а осадок повторно ресуспендировали в 400 мл ФСБ (рН 6,4). После повторного осаждения готовили 3 %-ный раствор эритроцитов в ФСБ (рН 6,4).

Для проверки отсутствия спонтанной агглютинации формалинизированных эритроцитов в несколько лунок планшета (2-3) вносили по 0,4 см³ 0,85 %-ного раствора хлорида натрия, а затем добавляли по одной капле 3 %-ной суспензии эритроцитов, тщательно перемешивая содержимое встряхиванием. Затем планшет инкубировали в течение двух часов при комнатной температуре. В случае правильной формалинизации эритроциты оседали на дно лунок, образуя компактную структуру, напоминающую пуговицу или кольцо.

Таннизация формалинизированных эритроцитов осуществлялась путем смешивания равных частей раствора танина (в разведении 1:20000) и 3 %-ной суспензии формалинизированных эритроцитов, предварительно дважды промытых стерильным 0,85 %-ным раствором хлорида натрия. Полученную смесь дважды подвергали центрифугированию в течение 15 минут при скорости 1500 об/мин, после чего тщательно перемешивали и инкубировали либо в течение 30 минут при комнатной температуре, либо на водяной бане при температуре 37±2 °C в течение 15–20 минут. После таннизации эритроциты трижды промывали с помощью центрифугирования. Для промывки взвесь эритроцитов, обработанную танином, помещали в пробирки для центрифугирования и центрифугировали в течение 10 минут при скорости 1000–1500 об/мин. Затем супернатант удаляли, а к образовавшемуся осадку добавляли фосфатно-буферный раствор с pH 7,2. По окончании промывки осевшие эритроциты доводили до концентрации 3 %, используя тот же буферный раствор, но с pH 6,4, и стабилизировали добавлением 1% раствора формалина.

Для проверки танизированных эритроцитов на предмет спонтанной агглютинации в 3-4 ячейки планшета вносили по 0,4 мл фосфатно-буферного раствора с pH 7,2 и добавляли по одной капле 3%-ной взвеси танизированных эритроцитов. После этого планшет аккуратно встряхивали и оставляли инкубироваться на 2 часа при комнатной температуре.

В качестве антигена для сенсибилизации танизированных эритроцитов использовался инактивированный корпускулярный антиген Clostridium botulinum типа В [7, 8].

Концентрацию антигена доводили до диапазона 0,4–0,8 мг/мл, используя фосфатно-буферный раствор, содержащий 0,2 % глутарового альдегида (pH 6,4). К 100 мл 3 % суспензии танизированных эритроцитов, приготовленной на основе фосфатно-солевого буфера (pH 6,4), добавляли 100 мл смеси антигена и проводили сенсибилизацию в течение 2– 2,5 часов, инкубируя на водяной бане при температуре 37±2 °C.

Для оптимальной сенсибилизации эритроцитов антигеном типа B обеспечивалось непрерывное перемешивание взвеси эритроцитов в присутствии 0,2 % глутарового альдегида. По окончании заданного периода инкубации смесь, содержащую эритроциты и антиген, центрифугировали при 1500 оборотах в минуту в течение 10 минут. После удаления супернатанта образовавшийся осадок промывали 3-4 раза с использованием ФСБР (рН 7,2) с добавлением 0,5 % нормальной лошадиной сыворотки. Далее на основе этого же буферного раствора создавали 3%-ную суспензию эритроцитов. Полученный таким образом эритроцитарный диагностический препарат консервировали, добавляя 1 %-ный раствор формалина [9, 10, 11]. Данные, полученные в ходе исследований, обобщены и представлены в таблице 1.

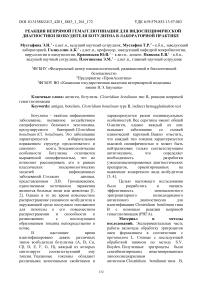

Таблица 1 – Специфическая активность полисахаридного антигена Clostridium botulinum тип В с моноштаммовыми сыворотками в РНГА

|

Моновалентные иммунные сыворотки к Clostridium botulinum |

Титры антител, выявленные с помощью РНГА |

|

тип A |

1/8 ++ |

|

тип B |

1/256 +++ |

|

тип C |

- |

|

тип D |

1/4 ++ |

|

тип E |

- |

|

тип F |

- |

|

тип G |

- |

|

контроль |

- |

Заключение. Полученные экспериментальные данные свидетельствуют о высокой специфичности разработанного моновалентного эритроцитарного диагностикума в отношении идентификации Clostridium botulinum типа B. Отмечается его повышенная аффинность к целевому типу Clostridium botulinum, в то время как взаимодействие с типами А и D было незначительным, что, вероятно, обусловлено сходством антигенных детерминант у этих микроорганизмов. Важным результатом является отсутствие ложноположительных реакций при использовании контрольных сывороток.

Разработанная методология предназначена исключительно для внутрилабораторного применения в исследовательских целях и может быть использована для анализа образцов, полученных от животных, зараженных Clostridium botulinum типа B. Это позволяет быстро и точно идентифицировать вид Clostridium botulinum.