Реакция различающихся по агрессивности географических изолятов Phoma macdonaldii Boerema на изменение температуры и освещённости в контролируемых условиях среды

Автор: Арасланова Н.М., Саукова С.Л., Антонова Т.С.

Рубрика: Защита растений и иммунология

Статья в выпуске: 4 (176), 2018 года.

Бесплатный доступ

Целью работы было сравнение географических изолятов Phoma macdonaldii Boerema, различающихся по степени агрессивности, по их способности к формированию органов пикнидиального размножения и интенсивности радиального роста колоний при разных температурах и освещённости в контролируемых условиях среды. В результате проведённых исследований определена оптимальная температура для интенсивного радиального роста колоний, различающихся по агрессивности изолятов Ph. macdonaldii из разных регионов РФ, как на свету, так и в темноте, которая составила 25 оС. Большее количество пикнид (существенное при 5 %-ном уровне значимости) у изученных изолятов гриба образовалось при круглосуточном освещении, независимо от их агрессив ности. Скорость радиального роста колоний Ph. macdonaldii коррелировала с агрессивностью при выращивании их в условиях круглосуточного освещения и температуре 30 оС, и, вероятно, может служить критерием отбора наиболее агрессивных форм гриба. Однако это необходимо подтвердить на большем количестве изолятов.

Подсолнечник, возбудитель фомоза, агрессивность, радиальный рост, температура, освещённость, пикниды

Короткий адрес: https://sciup.org/142216762

IDR: 142216762 | УДК: 633.854.78:632.4 | DOI: 10.25230/2412-608X-2018-3-175-162-166

Текст научной статьи Реакция различающихся по агрессивности географических изолятов Phoma macdonaldii Boerema на изменение температуры и освещённости в контролируемых условиях среды

Введение. Повсеместная интенсификации возделывания подсолнечника в РФ в последние десятилетия способствовала распространению фомоза (рис. 1), возбудителем которого является Phoma macdonaldii Boere-ma [1; 2].

В зависимости от степени развития поражения продуктивность растений подсолнеч- ника может существенно снижаться. Имеются сообщения, что потери урожая в разных странах могут составлять от 30 до 70 % [3; 4; 5; 6]. В течение одного периода вегетации подсолнечника может проходить несколько циклов развития гриба, что усугубляет проблему. Решение её может быть достигнуто созданием толерантных к фомозу генотипов подсолнечника. В этой связи актуально изучение биологических свойств изолятов Ph. macdonaldii с целью выявления критериев агрессивности для растений подсолнечника. Наиболее агрессивные формы гриба необходимо использовать в селекционных программах при создании гибридов подсолнечника, устойчивых к этому патогену.

Рисунок 1 – Поражение фомозом стеблей подсолнечника в Краснодарском крае (ориг.)

Целью наших исследований было сравнение географических изолятов Ph. macdonaldii , различающихся по степени агрессивности, по их способности к формированию органов пик-нидиального размножения и интенсивности радиального роста колоний при разных температурах и освещённости в контролируемых условиях среды.

Материалы и методы. Исследования проводили в лаборатории иммунитета и молекулярного маркирования ВНИИМК. Фрагменты поражённых растений подсолнечника были собраны в разных регионах РФ: Краснодарском, Ставропольском краях, Ростовской и Волгоградской областях. Выделение из них возбудителя фомоза и получение моноспоро-вых культур проводили с использованием общепринятой методики экспериментальной икологии на овсяной агаризованной среде (ОА) [7; 8]. Для поверхностной стерилизации пораженных фрагментов растений объект выдерживали в 2 %-ном растворе марганцовокислого калия в течение 1–5 мин и многократно промывали стерильной водой. Пораженные части растения размером до 1,0 см стерилизовали в 96° спирте, обжигали и высевали на среду. Первичное выделение в культуру, как и пересевы исследуемых изоля-тов, производили на питательной среде ОА с рH 6,0. Питательную среду (ОА) готовили следующим образом: 150–200 г овсяных зерен варили в одном литре воды в течение 20 мин, сцеживали отвар, добавляли в него 20 г глюкозы и 20 г агара. Автоклавировали при 1,2 атм. 30 мин. Перед разливом в чашки Петри добавляли антибиотик широкого спектра про-тивобактериального действия бициллин. Выращивали культуры при температурном режиме 20–25 оС. Морфолого-культуральные признаки выделенных изолятов соответствовали возбудителю Ph. macdonaldii, вызывающему черную стеблевую пятнистость (фомоз) на подсолнечнике. Моноспоровые культуры изолятов получали методом разбавления. Для этого некоторое количество мицелия или пикнид с пикноспорами стерильной иглой переносили в пробирку со стерильной водой, тщательно встряхивали для их равномерного распределения. Суспензию наносили на разлитую тонким слоем (2 мм) в чашки Петри и застывшую среду ОА и распределяли равномерно шпателем. Затем чашки Петри герметично закрывали и ставили в термостат при температуре, оптимальной для прорастания пикноспор гриба, – 22–25 °С. Развившийся из одной споры мицелий с кусочком агара переносили в колбы на стерильные семена подсолнечника и помещали в термостат на 14 дней. Полученную моноспоровую культуру (изолят) пассировали на ОА. Для определения патогенных свойств в чашки Петри с 14-дневной моноспоровой культурой каждого изолята раскладывали отсечённые семядольные листья и фрагменты гипокотиля 10дневных растений четырех генотипов подсолнечника. Повторность 4-кратная, по два семядольных листа и два фрагмента гипокотиля в каждой чашке Петри. В контрольном варианте семядольные листья и фрагменты гипокотиля раскладывали на чистую питательную среду. Агрессивность изолятов определяли по 163

соотношению размера поражённой поверхности семядольных листьев и гипокотилей к общей их площади в процентах.

В качестве объектов дальнейших исследований были выбраны семь изолятов гриба, различающихся происхождением и агрессивностью. Анализировали интенсивность радиального роста колоний и формирование пикнид этих изолятов при температурах 15, 20, 25, 30 оС в темноте и при круглосуточном освещении. Повторность 4-кратная.

Результаты и обсуждение. Степень патогенности (агрессивность) грибов может быть связана с продолжительностью периода от заражения до образования потомства и количеством генераций в течение одной вегетации растений-хозяев [10]. В этой связи интенсивность роста мицелия гриба в культуре и продолжительность периода до начала формирования пикнид может быть косвенным показателем его агрессивности.

Сравнение моноспоровых изолятов Ph. macdonaldii разного географического происхождения по их способности колонизировать поверхность отсечённых семядолей и фрагментов гипокотилей, размещённых на поверхности колоний гриба, показало, что наиболее агрессивными были изоляты № 1 из Ставропольского края (70 % колонизированной поверхности) и № 6 из Краснодарского края (75 %). Наименьшей агрессивностью характеризовались изоляты № 5 (20 %) и № 7 (30 %) из Краснодарского края. Средними по агрессивности проявили себя изоляты № 2 (50 %) из Ростовской и № 4 (60 %) из Волгоградской областей.

Таблица 1

Агрессивность изолятов Phoma macdonaldii разного географического происхождения

|

Изолят, № |

Выделен из: |

Место сбора: область, край |

*Агрессив-ность |

|

1 |

стебля |

Ставропольский |

70 |

|

2 |

-//- |

Ростовская |

50 |

|

3 |

-//- |

Краснодарский |

40 |

|

4 |

семян |

Волгоградская |

60 |

|

5 |

стебля |

Краснодарский |

20 |

|

6 |

-//- |

Краснодарский |

75 |

|

7 |

-//- |

Краснодарский |

30 |

*– процент колонизированной поверхности отсечённых семядольных листьев и фрагментов гипокотилей 10-дневных растений подсолнечника через двое суток их пребывания в контакте с колониями гриба

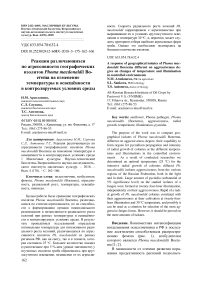

□ - в темноте ш - при освещении

Рисунок 2 – в лияние температуры на диаметр колоний Ph. macdonaldii (10-й день выращивания) в темноте и при освещении

Это согласуется с данными других авторов, изучавших Ph. macdonaldii во Франции [11].

Условия выращивания повлияли на культуральные свойства одного и того же изолята. Культуры отличались цветом, плотностью мицелия, его структурой и наличием или отсутствием пикнид (рис. 3).

а б

а б

Рисунок 3 – Колонии гриба одного изолята Ph. macdonaldii из Ростовской области, выращенные при температуре 15 °С (слева) и 25 °С (справа), а – в темноте;

б – при освещении (ориг.)

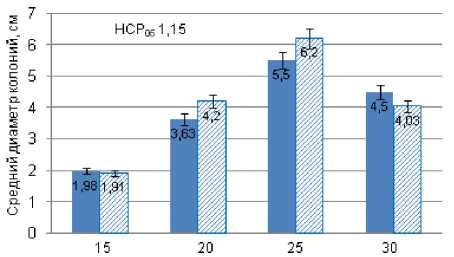

Значительное варьирование по интенсивности роста в культуре наблюдалось у каждого изолята в зависимости от температуры (рис. 4).

Рисунок 4 – Диаметр колоний изолятов Ph. macdonaldii на 10-й день выращивания в темноте и при круглосуточном освещении при разных температурах

Так, изолят № 6 из Краснодарского края существенно отличался высокой интенсивностью роста мицелия при освещении во всех температурных режимах. Слабый радиальный рост мицелия отмечен у других изолятов из Краснодарского края (№ 3, 5 и 7), с агрессивностью 40, 20 и 30 % соответственно. При этом установлена взаимосвязь интенсивности радиального роста колоний гриба при круглосуточном освещении всех изолятов с их агрессивностью, которая усиливалась с повышением температуры, и при 30 оС коэффициент корреляции (r) равнялся 0,83. Это свидетельствует о том, что радиальный рост колоний в культуре при 30 оС в условиях круглосуточного освещения может быть одним из критериев выбора наиболее агрессивного изолята для использования его в качестве инокулята при селекции подсолнечника на устойчивость к фомозу. В темноте взаимосвязь этих признаков менялась в зависимости от температуры и варьировала от слабой отрицательной до слабой положительной. В условиях темноты и температуры 30 оС коэффициент корреляции между интенсивностью радиального роста колоний и агрессивностью изолятов был чуть выше среднего положительного значения и составлял 0,58.

Начало образования пикнид зависело и от температуры, и от освещённости. Если при температурах 20 и 25 °С у всех изолятов пикниды формировались на четвертый день, независимо от освещения, то при 15 и 30 °С начало их образования на свету приходилось на седьмой, а в темноте – на десятый день. В условиях освещения и температуры 25 °С у всех изолятов сформировалось значительно большее количество пикнид, чем при других режимах (табл. 2).

Таблица 2

Влияние температуры и освещённости на образование пикнид в колониях гриба Ph. macdonaldii на 15-й день культивирования

|

Изо-лят № |

Количество пикнид, шт/см2. |

|||||||

|

15 оС |

20 оС |

25 оС |

30 оС |

|||||

|

свет |

тем нота |

свет |

тем нота |

свет |

тем нота |

свет |

тем нота |

|

|

1 |

57 |

6 |

163 |

46 |

230 |

137 |

70 |

41 |

|

2 |

201 |

40 |

229 |

159 |

291 |

257 |

30 |

5 |

|

3 |

41 |

14 |

189 |

176 |

217 |

192 |

91 |

40 |

|

4 |

103 |

2 |

185 |

137 |

285 |

210 |

49 |

30 |

|

5 |

49 |

5 |

86 |

93 |

181 |

153 |

75 |

6 |

|

6 |

45 |

21 |

252 |

13 |

395 |

130 |

81 |

27 |

|

7 |

24 |

1 |

36 |

18 |

96 |

90 |

30 |

4 |

|

НСР 05 |

18,1 |

35,2 |

30,9 |

24,1 |

||||

При температуре 15 °С у изолятов из Ростовской (№ 2) и Волгоградской (№ 4) областей, с агрессивностью 50 и 60 % соответственно, количество пикнид на свету значительно превысило таковое у остальных. Меньшим количеством пикнид при всех изученных температурных условиях отличался изолят № 7. Максимальное количество пикнид на 1 см2 питательной среды у него сформировалось при 25 оС и составило 96 при освещении и 90 в темноте.

У наиболее сильного по агрессивности изолята № 6 из Краснодарского края количество пикнид было максимальным (395 шт. на 1 см2) при температуре 25 оС.

Выводы. Таким образом, определена оптимальная температура для интенсивного радиального роста колоний изолятов Ph. macdonaldii из разных регионов РФ: как на свету, так и в темноте она составила 25 оС. Большее количество пикнид (существенное при 5 %-ном уровне значимости) у изученных изолятов гриба образовалось при круглосуточном освещении, независимо от их агрессивности. Скорость радиального роста колоний Ph. macdonaldii в условиях круглосуточного освещения при 30 оС коррелировала с агрессивностью и может служить при таких режимах культивирования критерием отбора наиболее агрессивных форм гриба. Однако это необходимо проверить на большем количестве изолятов.

Список литературы Реакция различающихся по агрессивности географических изолятов Phoma macdonaldii Boerema на изменение температуры и освещённости в контролируемых условиях среды

- Бородин С.Г., Котлярова И.А. Грибные болезни подсолнечника в Краснодарском крае//Болезни и вредители масличных культур: сборник научных работ. -2006. -С. 3-10.

- Саукова С.Л., Ивебор М.В., Антонова Т.С., Арасланова Н.М. Возбудитель фомоза на вегетирующих растениях подсолнечника В Краснодарском крае//Масличные культуры. Науч.-тех. бюл. ВНИИМК. -2014. -Вып. 2 (159-160). -С. 167-172.

- Maric A., Camprag D., Masirevic S. La tacheture noire du toumesol (Phoma macdonaldii Boerema; synonymes: Phoma oleraceae var. helianthi-tuberosi Sacc. Stad tenninal; Leptosphaeria lindquistii Frezzi) (in Serbo-Croatian)//Bolesti I stetocine suncokretai njihovo suzbijanje. -1988. -Р. 37-45.

- Smolik J.D., Walgenbach D.D., Carson M.L. Initial evaluations of early dying of sunflower in South Dakota//Proc. Sunflower Res. Workshop, Fargo. -1983. -P. 24-25.

- Frezzi M.J. Leptosphaeria lindquistiin. sp., forma sexual de Phoma oleracea var. helianthi-tuberosi Sacc., hongo causal de la ‘mancha negra del tallo’ del girasol (Helianthus annuus L.), en Argentina//Patologia Vegetal. -1968. -No 5. -Р. 73-80.

- Peres A., Lefol C. Phoma macdonaldii Boerema: e'le'ments de biologie et mise au point d'une methode de contamination artificielle en conditions controle'es//Proceedings of the Fourteenth International Sunflower Conference 2. -Beijing, China, 1996. -Vol. 2. -Р. 687-693.

- Boerema G.H., De Gruyter J., Noordeloos M.E. and Hamers M.E.C. Phoma identification manual. Differentiation of specific and infraspecific taxa in culture. CABI Publishing, United Kingdom, 2004. -P. 470.

- Арасланова Н.М., Саукова С.Л., Ивебор М.В., Антонова Т.С. Идентификация видовой принадлежности возбудителя фомоза подсолнечника в Краснодарском крае//Современная микология в России: материалы III Международного микологического форума, Москва, 14-15 апреля 2015 г. -М: Нац. акад. микол., 2015. -Т. 5. -С. 61-62.

- Арасланова Н.М., Саукова С.Л., Антонова Т.С. Патогенность изолятов возбудителя фомоза для растений подсолнечника//В сборнике: Инновационные исследования и разработки для научного обеспечения производства и хранения экологически безопасной сельскохозяйственной и пищевой продукции: материалы Международной научно-практической конференции. -ФГБНУ «ВНИИТТИ», Краснодар, 2015. -С. 71-74. URL: http://vniitti.ru/conf/conf2015/sbornik_conf 2015.pdf.

- Дьяков Ю.Т., Озерецковская О.Л., Джавахия В.Г., Багирова С.Ф. Общая и молекулярная фитопатология. -М., 2001. -292 с.

- Roustaee A., Costes S., Dechamp-Guillaume G. and Barrault G. Phenotypic variability of Leptosphaeria lindquistii (anamorph: Phoma macdonaldii), a fungal pathogen of sunflower//Plant Pathology. -2000. -Vol. 49. -2. -P. 227-234.