Реактивность автономной нервной системы у лиц с различной мотивацией к выполнению функциональной нагрузки

Автор: Байгужин Павел Азифович, Наумова Ксения Андреевна

Журнал: Психология. Психофизиология @jpps-susu

Рубрика: Психофизиология

Статья в выпуске: 2 т.14, 2021 года.

Бесплатный доступ

Цель работы: выявить особенности изменения параметров вариабельности сердечного ритма в динамике функционального тестирования лиц с различной исходной мотивацией. Организация и методы исследования. Проведен анализ показателей вариабельности сердечного ритма у 35 студенток до, после и на этапе восстановления после выполнения функциональной нагрузки. Обследованные были разделены на группы с различным уровнем интереса (мотивации) к функциональной нагрузке. Статистическую значимость полученных данных определяли с помощью непараметрических критериев Уилкоксона и Манна-Уитни. Для установления различия распределений относительных величин применяли критерий согласия - χ2. Математико-статистическая обработка данных проводилась с использованием программного пакета SPSS v. 17.0. Результаты. Фоновые значения параметров спектрального анализа вариабельности сердечного ритма определяются различным уровнем мотивации испытуемых к выполнению функциональной нагрузки. Установлено, что у испытуемых со средним уровнем интереса на всех этапах исследования: до и после выполнения функциональной нагрузки, а также на этапе восстановления сохраняется относительно высокая активность симпатического отдела автономной нервной системы. Заключение. Особенности реакции автономной нервной системы у лиц со средним уровнем проявления интереса свидетельствуют о реализации состояния мобилизации ресурсов организма, необходимых для эффективного выполнения функциональной нагрузки; у лиц с высоким уровнем проявления интереса - о функциональной готовности организма к выполнению тестовой нагрузки. Определена перспектива исследования связи когнитивного контроля и саморегуляции, основанной на анализе механизмов вегетативной регуляции деятельности в условиях функционального тестирования.

Вариабельность сердечного ритма, спектральный анализ, мотивация, интерес, симуляция, функциональная нагрузка

Короткий адрес: https://sciup.org/147234223

IDR: 147234223 | УДК: 159.923 | DOI: 10.14529/jpps210210

Текст научной статьи Реактивность автономной нервной системы у лиц с различной мотивацией к выполнению функциональной нагрузки

Анализ результатов современных исследований как на индивидуальном, так и на популяционном уровне позволяет констатировать зависимость вариабельности сердечного ритма от возрастных [1], половых [2], поведенческих особенностей и факторов среды различного характера [3]. Среди последних функциональная нагрузка рассматривается как способ целенаправленного воздействия на организм с целью активации функциональных систем организма. При этом известны объем и требования к функциональному тестированию [4], оценена специфичность тестовых нагрузочных проб, доказана эффективность диагностических технологий в клинике [5], в практике военной [6] и спортивной медицины [7].

Принципиальным условием достижения эффективности (действенности) функциональной нагрузки является исходное состояние обследуемого – его готовность к нагрузочному тестированию. Очевидно, что психологический аспект готовности как функционального состояния детерминирован мотивацией обследуемого, выраженной в желании, заинтересованности, вовлеченности на фоне активного сотрудничества, что определяет высокую вероятность достижения полезного результата [8, 9], производительность и эффективность деятельности [10]. Интерес – одна из основных психофизиологических кате- горий, с помощью которой может объясняться связь между процессом принятия решения и действиями (поведением) личности, направленность ее деятельности в конкретной ситуации [11].

В свете вышеуказанного актуализируются данные о связи интереса как мотивационного текущего психического состояния с функциональным состоянием автономной нервной системы. Однако результаты исследований параллелизма и взаимосвязи вегетативных и психических изменений в организме, детерминированных состоянием мотивационной сферы личности, немногочисленны и противоречивы.

Достаточно информативным психофизиологическим критерием оценивания вовлеченности студентов в учебную деятельность является пульс [9, 11]. Частота сердечных сокращений у обучающихся в ходе лекционных занятий – в ситуации низкой вовлеченности (интереса) – устойчиво снижалась в динамике наблюдения. Напротив, включение методов активного обучения (решение вопросов в ходе коллегиального обсуждения) привело к значимому приросту частоты сердечных сокращений [12]. Анализ результатов решения обследуемыми тестовой арифметической задачи выявил значимо более высокую вазомоторную активность и потребление кислорода миокардом у лиц с высокой индивидуальной заинтересованностью [13].

При оценивании сформированности компетенций у обучающихся объективными считают результаты, полученные в ситуации экзамена, когда уровень мотивации достижения у студентов относительно высокий. Так, анализ динамики показателей сердечного ритма выявил значимое уменьшение коэффициента вариации длительности R-R-интервалов у студентов со средним уровнем мотивации, достигавших во время экзамена наиболее высокого результата [14]. Отмеченное снижение коэффициента вариации R-R-интервалов, отражающего суммарный эффект вегетативной регуляции кровообращения, свидетельствует о мобилизации функциональных резервов организма [15].

Очевидно, что и феномен экзаменационного стресса, как мощного эмоциогенного фактора, целесообразно рассматривать с учетом уровня активации мотивационной сферы индивида. В исследуемом контексте эмоцио-генное воздействие – основной фактор риска возникновения сердечно-сосудистой патоло- гии. Установлено, что тесная прямая взаимосвязь мощности LF-компонента, LF/HF и интенсивности эмоциональной реактивности ассоциирована с риском возникновения ишемической болезни сердца, артериальной гипертензии, хронической сердечной недостаточности [16].

Таким образом, изучение роли мотивации в модуляции вариабельности сердечного ритма является перспективным [17], в частности актуальны исследования функциональной связи когнитивного контроля и саморегуляции (составляющих мотивации), основанной на анализе механизмов вегетативной регуляции деятельности [18, 19].

Цель исследования: выявить особенности изменения параметров вариабельности сердечного ритма в динамике выполнения функциональной нагрузки у лиц с различной исходной мотивацией.

Организация и методы исследования. В обследовании добровольно, на основании информированного согласия, приняли участие 35 студенток (без учета фаз овариальноменструального цикла), средний возраст которых составил 20,5 лет (SD = 1,2). Обследование проводилось во второй половине дня стационарно – в условиях лаборатории. Программа обследования включала четыре этапа: первый (фон) – регистрация электрокардиограммы; второй – пятиминутная симуляция сердечно-легочной реанимации, проводимая на пружинно-механическом тренажере «МАКСИМ III-01»; третий – регистрация электрокардиограммы после нагрузки; четвертый – то же, после 15 минут восстановления. Общее время обследования составляло 30 минут.

Регистрация электрокардиограммы проводилась на компьютерном кардиографе «ПолиСпектр-8» в течение пяти минут в положении сидя во втором стандартном отведении. Спектральный анализ кардиоритмограммы проводился автоматически после исключения артефактов и нестационарных участков ЭКГ. Исследовали следующие показатели: частоту сердечных сокращений, уд/мин (ЧСС); общую мощность спектра, Гц/мс² (TP); высокочастотный и низкочастотный компонент мощности спектра, Гц/мс² (HF и LF); очень низкочастотный компонент мощности спектра, Гц/мс² (VLF) и LF/HF.

Уровень мотивации обследуемых к выполнению функциональной пробы определяли в результате анализа данных шкалы «Интерес» методики диагностики психической активации, интереса, эмоционального тонуса, напряжения и комфортности (по Л.А. Курганскому, Т.А. Немчину)1. Обследуемые дифференцированы по степени выраженности интереса в группы с высоким (n = 18) и средним (n = 16) уровнем. Лиц с низким уровнем проявления интереса не выявлено.

Математико-статистическая обработка полученных данных проводилась с использованием программного пакета SPSS v. 17.0, графический материал подготовлен в табличном редакторе Excel пакета Microsoft Office 2016. С помощью критерия Колмогорова – Смирнова определено отличие выборки значений исследуемых показателей от нормального их распределения. Для проверки статистической значимости полученных данных использовались непараметрические статистические критерии: Уилкоксона (для связанных выборок) и Манна – Уитни (для несвязанных выборок). Для установления различия распределений относительных величин (долей) применяли критерий согласия – χ2. Уровень значимости критериев задавали при p ≤ 0,05. Полученные данные в таблице представлены как медиана и 25-й и 75-й центили (Me; 25–75 %).

Результаты исследования и их обсуждение

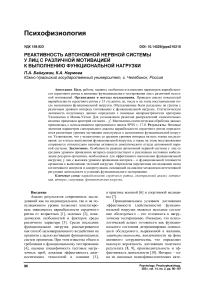

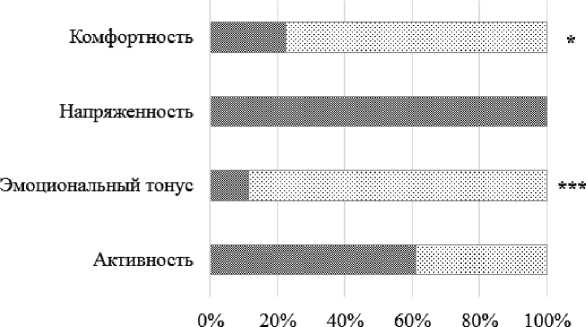

Сравнительная оценка распределения уровней проявления психического состояния у обследуемых выявила особенности, выраженные в неравномерном их соотношении по шкалам методики Л.А. Курганского и Т.А. Немчина (рис. 1). В группе лиц с высоким уровнем проявления интереса к функциональной нагрузке отмечается статистически значимое преобладание обследуемых с высоким уровнем самооценок состояния ком-фортности2 (χ2 = 5,56 при p = 0,018) и эмоцио- нального тонуса (χ2 = 10,89 при p = 0,001). При этом у всех обследованных самооценка напряженности соответствовала среднему уровню. В группе лиц со средним уровнем проявления интереса к функциональной нагрузке однородность самооценок (соответствующих среднему уровню) установлена относительно шкал «Напряженность» и «Активность» (χ2 = 11,27 при p = 0,001 и χ2 = 9,0 при p = 0,003 соответственно).

Можно предположить детерминирующую роль определенного психического состояния по отношению к регуляторным механизмам, выраженным в особенностях функционирования автономной нервной системы у обследованных сравниваемых групп.

Известно, что функциональная нагрузка предъявляет повышенные требования к организму. Считаем, что пятиминутная симуляция сердечно-легочной реанимации по всем признакам соответствует параметрам функциональной пробы: ограниченное время, унифицированные техника (что выполнять) и методика (как выполнять) проведения процедуры, наличие и учет критических ошибок (действий, снижающих эффективность реанимации, а значит – приводящих к летальному исходу), наличие «сбивающих факторов» (сторонний шум, порицания, замечания свидетелей и т. п.) [20]. Подобные подходы к моделированию стресс-реактивности организма реализуются достаточно эффективно [21, 22].

Исходный уровень интереса к выполнению функциональной нагрузки определил различия вегетативного обеспечения организма на этапе антиципации, а именно значимую активизацию симпатического отдела автономной нервной системы у лиц со средним уровнем интереса. Отмечалось двукратное превышение LF-компонента (U = 72 при p = 0,013) по сравнению с группой лиц, демонстрирующих высокую заинтересованность к функциональному тестированию (см. таблицу).

Выраженную симпатическую активность у лиц со средним уровнем мотивации дополняют относительно высокие значения VLF-компонента (U = 82,5 при p = 0,034), что в целом предопределяет и сравнительное превышение в 2,6 раза общей мощности спектра (U = 95 при p = 0,091).

Установленные различия обосновывают значимость учета вариабельности показателей эмоциональной сферы при оценке функциональных состояний.

Лица с высоким уровнем проявления интереса

Лица со средним уровнем проявления интереса

$s Mean level с; High level

Рис. 1. Распределение уровней психических состояний у лиц с различным проявлением интереса к выполнению функциональной пробы

Fig. 1. The distribution of levels of psychological states in persons with different motivation for exercise

Примечание . * – статистическая значимость различия долей при p = 0,18; ** – то же, при p = 0,003;

*** – то же, p = 0,001.

Note . * statistical significance at p = 0.18; ** – p = 0.003; *** – p = 0.001.

Выявленная симпатикотония у лиц со средним уровнем интереса сохраняется в динамике трех этапов наблюдения: после выполнения функциональной пробы – относительно высокий LF-компонент (U = 88 при p = 0,053); на этапе восстановления, спустя 15 минут, – статистически значимые высокие значения LF-компонента (U = 75 при p = 0,017), относительной доли вклада LF-компонента в общую мощность спектра (U = 85 при p = 0,042), значения которого в данной группе лиц в два раза выше (U = 92 при p = 0,073) по сравнению с лицами высоко мотивированными на выполнение функциональной пробы.

Возможно, средний уровень мотивации обследованных на фоне выявленных у них особенностей вегетативного обеспечения деятельности детерминирован первой фазой развития умственного утомления [10]. При этом имеет место преобладание гуморальнометаболического компонента в регуляции сердечного ритма [23], что отражает мобилизацию усилий у лиц со средним уровнем интереса [14, 24].

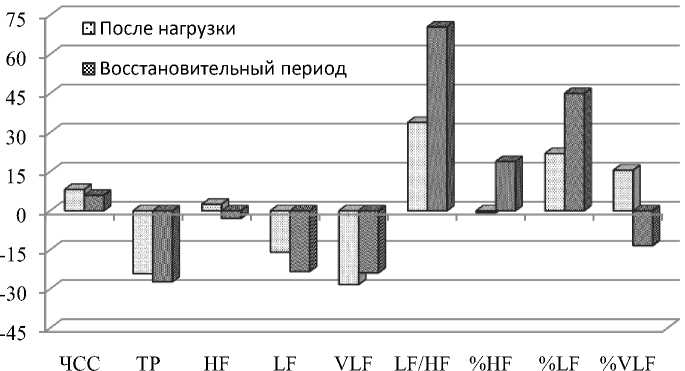

Графический анализ клиренса показателей спектрального анализа в группах обследуемых с различным уровнем интереса к функциональной нагрузке представлен на рис. 2, 3.

Таблица

Table

Показатели спектрального анализа ритма сердца у лиц с различным уровнем интереса к выполнению функциональной нагрузки в динамике наблюдения (Ме, 25; 75 %)

HR spectral characteristics in persons with different levels of motivation for exercise (Me, 25, 75 %)

|

Показатель, ед. Indicator, unit |

До нагрузки Before exercise |

После нагрузки After exercise |

Восстановление Recovery |

|||

|

Высокий High level |

Средний Average level |

Высокий High level |

Средний Average level |

Высокий High level |

Средний Average level |

|

|

ЧСС, уд/мин |

74,1 |

73,4 |

78,45 |

79,4 |

77,6 |

77,8 |

|

HR, |

65,5; |

70,8; |

69,2; |

71,8; |

68,7; |

71,2; |

|

bpm |

85,9 |

81,6 |

87,9 |

82,9 |

88,9 |

81,4 |

|

TP, Гц/мс2 TP, Hz/ms2 |

1501,5 |

3845,0 |

1275,5 |

2919,5 |

1460,0 |

2797,5 |

|

1108,5; |

1999,0; |

828,8; |

1790,3; |

1005,3; |

1709,5; |

|

|

3267,0 |

4696,5 |

4341,5 |

4320,5 |

2908,5 |

5305,0 |

|

|

HF, Гц/мс2 |

465,5 |

748,0 |

262,5 |

766,5 |

355,5 |

726 |

|

HF, Hz/ms2 |

151,5; |

419,0; |

117,5; |

289,8; |

137,8; |

318,3; |

|

1331,8 |

1302,0 |

1009,5 |

1057,3 |

791,3 |

1253,5 |

|

|

LF, Гц/мс2 LF, Hz/ms2 |

483,5 |

1043,0 * |

457,5 |

877,5 * |

552,0 |

800,0 * |

|

307,8; |

701,0; |

307,0; |

537,0; |

351,5; |

701,5; |

|

|

626,5 |

1298,3 |

805,8 |

1541,0 |

800,3 |

2210,5 |

|

|

VLF, Гц/мс2 VLF, Hz/ms2 |

612 |

1284,5 * |

560,5 |

921 |

612 |

978,5 |

|

474,8; |

841,8; |

327,8; |

617,8; |

347,8; |

613,8; |

|

|

1202,3 |

2076,3 |

2240,3 |

1586,0 |

1453,5 |

1715,5 |

|

|

LF/HF, |

0,97 |

1,3 |

1,3 |

1,7 |

1,2 |

2,1 |

|

stand. unit |

0,38 |

0,7; |

0,7; |

1,1; |

0,6; |

1,2; |

|

1,81 |

1,9 |

3,1 |

2,4 |

2,9 |

2,3 |

|

|

24,4 |

20,7 |

22,5 |

20,5 |

24,2 |

24,6 |

|

|

HF, % |

17,1; |

17,4; |

13,1; |

17,5; |

14,8; |

17,6; |

|

40,9 |

33,3 |

30,6 |

29,8 |

40,9 |

30,1 |

|

|

23,7 |

27,1 |

28,2 |

33,1 |

25,5 |

39,3 * |

|

|

LF, % |

16,9; |

24,9; |

19,5; |

28,1; |

21,8; |

31,4; |

|

31,8 |

33,4 |

46,0 |

43,1 |

39,2 |

46,9 |

|

|

46,5 |

39,2 |

42,4 |

45,3 |

37,7 |

33,9 |

|

|

VLF, % |

34,3; |

33,3; |

35,4; |

31,9; |

30,9; |

26,3; |

|

50,5 |

53,9 |

55,4 |

49,2 |

50,8 |

48,1 |

|

Примечание . * – статистическая значимость различий показателей при межгрупповом сравнении (p-уровень указан в тексте).

Note . * – statistical significance of differences in intergroup comparison (p-level is provided in the text).

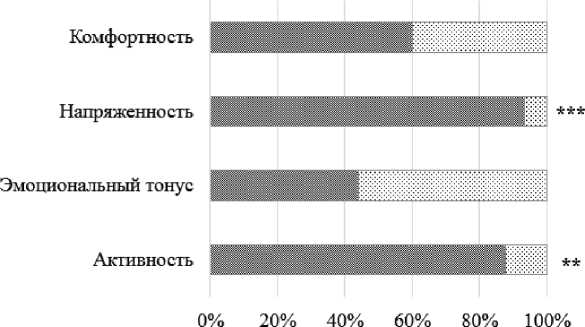

После выполнения функциональной нагрузки в группе лиц с высоким уровнем проявления интереса (см. рис. 2) статистически значимые изменения функционального состояния выражены в приросте ЧСС – на 5,9 % (Z = –2,391 при p = 0,017), LF/HF – на 33 % (Z = –2,461 при p = 0,014), доли LF – на 18,8 % (Z = –2,156 при p = 0,031).

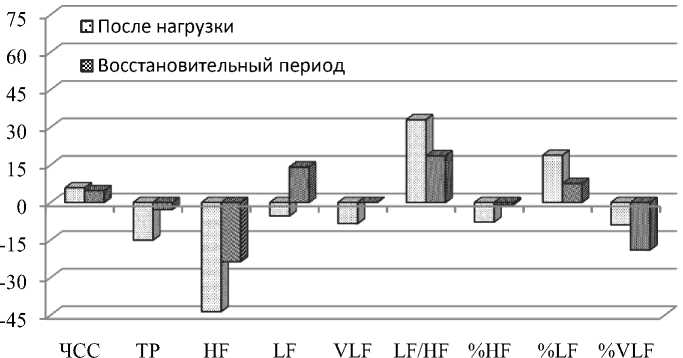

Реактивность автономной нервной системы у лиц со средним уровнем проявления интереса к выполнению функциональной нагрузки характеризуется незначимым, но стойким отрицательным клиренсом ряда показателей сердечного ритма (см. рис. 3): TP – на 24,1 % после нагрузки и на 27,2 % – спустя 10 минут восстановительного периода (при p > 0,05). Снижение общей мощности спектра сердечного ритма обусловлено сокращением вклада LF-компонента на 15,9 % после нагрузки и на 23,3 % – спустя 10 минут периода восстановления (при p > 0,05). Значимый прирост показателя LF – на 45 % (Z = –2,534 при p = 0,011) приходится на период восстановления и свидетельствует о напряжении регуляторных систем организма, что также отражается в приросте показателя LF/HF – на 70,5 % (при p > 0,05).

Примечательно, что показатель, характеризующий гуморально-метаболическую ак-

Рис. 2. Прирост показателей спектрального анализа сердечного ритма у лиц с высоким уровнем проявления интереса к выполнению функциональной нагрузки, %

Fig. 2. The increase in HR indicators in persons with a high level of motivation for exercise, %

Рис. 3. Прирост показателей спектрального анализа сердечного ритма у лиц со средним уровнем проявления интереса к выполнению функциональной нагрузки, %

Fig. 3. The increase in HR indicators in persons with an average level of motivation for exercise, %

тивность механизма регуляции сердечного ритма – VLF – в этой группе обследуемых, после нагрузки снижается на треть (Z = –1,154 при p = 0,248), а в период восстановления – на четверть (Z = –1,655 при p = 0,098) по отношению к фоновому значению.

Мотивированное выполнение функциональной нагрузки, активизирует соответствующие по силе психические процессы и степень вовлеченности обследованного [13]. Оценивание вегетативной регуляции в условиях нагрузочного тестирования (пробы) должно дополняться результатами оперативной диагностики психических состояний, принимая во внимание определенное влияние интереса как ситуативного, мотивационного психического состояния.

Полученные результаты в целом соответствуют установленной ранее закономерности, в соответствии с которой наиболее высокий результат целенаправленной деятельности наблюдается при некотором среднем (оптимальном) уровне мотивации3.

Выявленные особенности функционального состояния автономной нервной системы у испытуемых обеспечиваются различными по направленности центральными механизмами проявления мотивации, в частности отражаются в осцилляторной активности нейрональных сетей, формирующей ЭЭГ. Так, например, в работе Т.Д. Джебраиловой с соавторами (2014), выявлена взаимосвязь уменьшения длительности и коэффициента вариации R-R-интервалов ЭКГ с выраженностью бета2-колебаний в спектре ЭЭГ правой заднелобной области. Увеличение общей спектральной мощности потенциалов бета2-диапазона ЭЭГ и уменьшение длительности сердечного цикла было характерно для студентов со средним уровнем мотивации [14]. Таким образом, указанные особенности свидетельствуют о реализации состояния мобилизации ресурсов организма, необходимых для эффективной деятельности – выполнения функциональной нагрузки.

Анализ показателей вариабельности сердечного ритма у лиц с высоким уровнем проявления интереса выявил функциональную готовность автономной нервной системы к выполнению тестовой нагрузки. При этом сравнительный анализ показателей сердечного ритма у испытуемых на этапе восстановления, указывает на благоприятный прогноз длительности эффективной деятельности у лиц со средним уровнем проявления интереса.

При этом очевидно, что проявление интереса к выполнению значимых задач детерминируется рядом таких психологических особенностей, как тревожность [25–27], ответственность [13, 28], сложность [18, 29]. Указанные предикторы формируют сложный конструкт внутренней мотивации (в отличие от внешней – обеспечивающейся, как правило, вознаграждением), исследование которой в контексте психофизиологической модификации поведения актуально и перспективно.

Заключение

Установлено, что фоновые значения параметров спектрального анализа вариабельности сердечного ритма определяются различным уровнем интереса испытуемых к условиям выполнения функциональной нагрузки. Наибольшую вариабельность сердечного ритма регистрировали у лиц со средним уровнем интереса (высокие фоновые значения LF-и VLF-компонентов спектра).

Выявлено, что после выполнения функциональной нагрузки, а также на этапе вос- становления, испытуемые со средним уровнем интереса сохраняют вегетативный дисбаланс в сторону активации симпатоадреналового звена, снижения эффективности регуляции барорефлекса, что в целом свидетельствует о напряжении регуляторных систем организма.

Полученные результаты позволяют актуализировать необходимость комплексного (междисциплинарного) подхода к решению задач когнитивного контроля деятельности, саморегуляции поведения в условиях экстремальной деятельности.

Список литературы Реактивность автономной нервной системы у лиц с различной мотивацией к выполнению функциональной нагрузки

- Прокопенко Н.А. Влияние индивидуальных особенностей личности на вариабельность ритма сердца у женщин разного возраста при эмоциональном воздействии // Успехи геронтологии. 2011. Т. 24, № 3. С. 498–504. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=16824411

- Панкова Н.Б., Надоров С.А., Карга-нов М.Ю. Анализ вариабельности сердечного ритма и артериального давления при разных функциональных пробах у женщин и мужчин // Физиология человека. 2008. Т. 34, № 4. С. 64–72. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=11032418

- Карпенко Ю.Д. Изучение зависимости вариабельности сердечного ритма от факторов внутренней и внешней среды // Фундаментальные исследования. 2011. № 10-3. С. 619–623. URL: https://elibrary.ru/ item.asp?id=17001215

- Методы тестирования и контрольных испытаний в научных исследованиях в сфере физической культуры и спорта / А.А. Горелов, О.Г. Румба, А.В. Сысоев, Е.Р. Яхонтов // Новое в психолого-педагогических исследованиях. 2020. № 2 (58). С. 14–26. URL: https://elibrary.ru/ item.asp?id=44673255

- Григорьев А.И., Носков В.Б. Функциональные нагрузочные пробы в оценке состояния почек и водно-солевого обмена // Физиология человека. 2013. Т. 39, № 2. С. 10. DOI: 10.7868/S0131164613020069

- Современные методы оценки функционального состояния организма и физической работоспособности военнослужащего при решении научно-исследовательских задач биомедицинской направленности / А.М. Гере-гей, А.С. Ковалѐв, О.В. Ветряков и др. // Вестник Российской военно-медицинской академии. 2018. № 2 (62). С. 202–208. URL: https://elibrary.ru/ item.asp?id=35185377

- Методологические аспекты оценки эффективности технологий спортивной медицины / А.С. Самойлов, С.М. Разинкин, В.В. Петрова, П.А. Фомкин, И.Т. Выходец // Медицина экстремальных ситуаций. 2015. № 4 (54). С. 45–55. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=25001492

- Связь между субъективными и объек-тивными оценками функционального состояния человека (апробация методики экспресс-оценки уровня стрессированности) / А.А. Катаев, А.В. Бахчин, С.А. Полевая, А.И. Федотчев // Вестник психофизиологии. 2017. № 2. С. 62–67. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=29842609

- Development of a self-report instrument for measuring in-class student engagement reveals that pretending to engage is a significant unrecognized problem / K.A. Fuller, N.S. Karunaratne, S. Naidu et al. // PLoS One. 2018. Vol. 13 (10). e0205828. DOI: 10.1371/journal.pone.0205828

- Herlambang M.B. Taatgen N.A., Cnossen F. The Role of Motivation as a Factor in Mental Fatigue // Hum Factors. 2019. Vol. 61 (7). P. 1171–1185. DOI: 10.1177/0018720819828569 11. Мусаев Н.М. Понятие интереса, его виды и соотношение публичного и частного интереса // Вестник нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Серия: Право. 2000. № 1. С. 137–142. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=9117745

- Darnell D.K., Krieg P.A. Student engagement, assessed using heart rate, shows no reset following active learning sessions in lec-tures // PLoS One. 2019. Vol. 14 (12): e0225709. DOI: 10.1371/journal.pone.0225709

- Impact of a motivated performance task on autonomic and hemodynamic cardiovascular reactivity / R.W. May, M.A. Sanchez-Gonzalez, G.S. Seibert et al. // Stress. 2016. Vol. 19 (3). P.280–286. DOI: 10.1080/10253890.2016.1191467

- Джебраилова Т.Д., Коробейнико-ва И.И., Руднева Л.П. Влияние мотивации на спектральные характеристики ЭЭГ и сердечный ритм у студентов в экзаменационной ситуации // Российский физиологический журнал им. И.М. Сеченова. 2014. Т. 100. № 9. С. 1076–1087. URL: https://elibrary.ru/ item.asp?id=22018792

- Баевский Р.М. Проблема оценки и прогнозирования функционального состояния организма и ее развитие в космической медицине // Успехи физиологических наук. 2006. Т. 37, № 3. С. 42–57. URL: https://elibrary.ru/ item.asp?id=17327792

- Лапанов П.С. Влияние эмоционального реагирования на вариабельность сердечного ритма как фактор риска сердечно-сосудистой патологии // Проблемы здоровья и экологии. 2020. № 1 (63). С. 71–76. URL: https://elibrary.ru/ item.asp?id=42703771

- Effects of medical training scenarios on heart rate variability and motivation in students and simulated patients / N. Rieber, L. Betz, P. Enck et al. // Med. Educ. 2009. Vol. 43 (6). P. 553–536. DOI: 10.1111/j.1365-2923.2009.03374.x

- Silvestrini N., Gendolla G.H.E. Affect and cognitive control: Insights from research on effort mobilization // Int. J. Psychophysiol. 2019. Vol. 143. P. 116–125. DOI: 10.1016/ j.ijpsycho.2019.07.003

- Spangler D.P., Friedman B.H. Effortful control and resiliency exhibit different patterns of cardiac autonomic control // Int. J. Psychophy-siol. 2015. Vol. 96 (2). P. 95–103. DOI: 10.1016/j.ijpsycho.2015.03.002

- Наливайченко А.А., Байгужина А.П. Реактивность организма студентов при выполнении сердечно-легочной реанимации в усло-виях симуляционной модели // Молодой ученый. 2020. № 51 (341). С. 410–415. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=44438682

- Cardiovascular correlates of emotional state, cognitive workload and time-on-task effect during a realistic flight simulation / A.R. Hidalgo-Muñoz, D. Mouratille, N. Matton et al. // Int. J. Psychophysiol. 2018. Vol. 128. P. 62–69. DOI: 10.1016/j.ijpsycho.2018.04.002

- Heart rate variability can clarify stu-dents level of stress during nursing simulation / N. Nakayama, N. Arakawa, H. Ejiri et al. // PLoS One. 2018. Vol. 13 (4). e0195280. DOI: 10.1371/journal.pone.0195280

- Конарева И.Н. Кардиоинтервало-графические корреляты мотивационных свойств личности // Ученые записки Таврического национального университета имени В.И. Вернадского. Серия: Биология, химия. 2011. Т. 24, № 4. С. 119–129. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=25383288

- Capa R.L., Audiffren M. How does achievement motivation influence mental effort mo-bilization? Physiological evidence of deteriorative effects of negative affects on the level of engage-ment // Int. J. Psychophysiol. 2009. Vol. 74 (3). P. 236–242. DOI: 10.1016/j.ijpsycho.2009.09.007

- Максимов О.Л., Квасов А.Р. Взаимосвязь показателей кардиоинтервалометрии с показателями школьной тревожности и субъективного восприятия урока и учителя учащимися образовательных школ // Профилактическая и клиническая медицина. 2015. № 1 (54). С. 99–103. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=24246640

- Николаев А.Б., Джебраилова Т.Д. Взаимосвязь между тревожностью и вариабельностью сердечного ритма при коррекции психоэмоционального напряжения // Российский физиологический журнал им. И.М. Сеченова. 2018. Т. 104, № 8. С. 984–995. DOI: 10.7868/S0869813918070092

- Jerath R., Beveridge C. Respiratory rhythm, autonomic modulation, and the spectrum of emotions: the future of emotion recognition and modulation // Front Psychol. 2020. Vol. 11. P. 1980. DOI: 10.3389/fpsyg.2020.01980

- Mental engagement during cognitive and psychomotor tasks: Effects of task type, processing demands, and practice / D.M. Pendleton, M.L. Sakalik, M.L. Moore, Tomporowski P.D. // Int J Psychophysiol. 2016. Vol. 109. P. 124–131. DOI: 10.1016/j.ijpsycho.2016.08.012

- Neural and psychophysiological corre-lates of human performance under stress and high mental workload / K. Mandrick, V. Peysak-hovich, F. Rémy et al. // Biol Psychol. 2016. Vol. 121 (Pt A). P. 62–73. DOI: 10.1016/j.biopsycho.2016.10.002