Реактивность вегетативной нервной системы перципиентов в условиях воздействия невербальной информацией

Автор: Байгужин Павел Азифович, Шибкова Дарья Захаровна, Кудряшов Аркадий Александрович, Байгужина Ольга Вадимовна

Журнал: Человек. Спорт. Медицина @hsm-susu

Рубрика: Физиология

Статья в выпуске: S1 т.19, 2019 года.

Бесплатный доступ

Цель исследования. Определить вариабельность показателей ритма сердца у перципиентов в условиях воздействия невербальной информацией. Материалы и методы. Реакции вегетативной нервной системы оценивались в условиях модели воздействия невербальной информацией на перципиентов в ответ на эмоциональное состояние лиц - «пассивных ретрансляторов». Функциональное состояние «ретрансляторов» было обусловлено воздействием эмоциогенного видеосюжета. Перципиент, находящийся в изоляционной камере, окруженной группой «пассивных ретрансляторов», прямого воздействия эмоциогенного видеосюжета не испытывал. Оценка вегетативных реакций у лиц - «ретрансляторов» проводилась по показателям тоно- и пульсометрии; у перципиентов - по показателям математического и временного анализа кардиоритмограммы. Запись ЭКГ синхронизировалась с демонстрацией видеороликов и составила 9 условных этапов, каждый длительностью 100 кардиоциклов. Достоверность различий исследуемых показателей проводили с использованием непараметрического критерия Вилкоксона. Результаты. Интенсивность реакции вегетативной нервной системы обследованных обеих групп регистрировалась на этапах, следующих после трансляции эмоциогенных видеороликов. Высокая частота встречаемости достоверных изменений показателей (RRNN, RMSSD, pNN50, ЧСС, M, Mo, AMo, ВПР) у перципиентов свидетельствует о чувствительности их организма к воздействию невербальной информацией. Низкая вариабельность отдельных показателей ритма сердца (ВР, SDNN, AMo, ИВР и ИН) позволяет констатировать их специфичность. Заключение. Наличие и интенсивность вегетативной реакции у перципиентов обусловлена модальностью эмоции, сформированной у «пассивного ретранслятора». Установленный эффект, вероятно, можно рассматривать как проявление эмоционального резонанса у перципиента, индуцированного астеническими эмоциями, выраженными чувствами сопереживания, сожаления у «ретранслятора» на эмоциогенный видеосюжет.

Реактивность, вариабельность, невербальное воздействие, эмоции, ритм сердца, эмоциональный резонанс

Короткий адрес: https://sciup.org/147233558

IDR: 147233558 | УДК: 612.8 | DOI: 10.14529/hsm19s111

Текст научной статьи Реактивность вегетативной нервной системы перципиентов в условиях воздействия невербальной информацией

Восприятие невербальной информации предопределяется бессознательными механизмами или осознанными (организованными) способами передачи информации. На наш взгляд, основной проблемой в рамках биологической науки является анализ механизмов передачи информации от человека к человеку через его эмоциональную сферу. Эмоции участвуют в организации сложных форм поведения на основе процесса циркуляции возбуждения по лимбической системе и вовлечения в это состояние других функциональных структур мозга.

Однако сам механизм передачи эмоций до конца не определен, но существует предположение, что в его основе лежит сверхслабое излучение нетепловой интенсивности, воспринимаемое организмом человека [4, 7].

Результаты исследований в области психологии и социологии указывают на эмоциональный резонанс как на явление, имеющее мощный манипуляционный потенциал [3], обеспечивающий эффективную коммуникацию [11]. Биологические исследования позволили установить ряд эффектов, подтверждающих действие дистанционного эмоционального резонанса [1, 5, 12, 13]. В экспериментальной физиологии и психофизиологии активно используются различные модификации теста «эмоциональный резонанс» [8, 16, 18]. Тест предназначен для оценки степени сопереживания одной особью отрицательного эмоционального состояния другой особи, находящейся под влиянием негативных воздействий, и возможностью своим действием минимизировать такие воздействия [10].

Теоретическую значимость имеет расширение знаний о восприятии и механизме передачи эмоций, а именно биологических эффектов «эмоционального резонанса», «эмоционального заражения», проявляющихся в вариабельности физиологических и психофизиологических реакций, которые принято называть маркерами функциональных состояний. При этом под реактивностью понимают свойство живой системы отражать воздействие внешней среды. Качественно-количественной характеристикой реактивности функциональной системы является вариабельность ее показателей – диапазон колебаний физиологических реакций.

Цель исследования. Оценить реактивность вегетативной нервной системы у перципиентов в ответ на воздействие невербальной информации по вариабельности показателей ритма сердца.

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе научно-исследовательской лаборатории «Адаптация биологических систем к естественным и экстремальным факторам среды» ФГБОУ ВО «ЮжноУральский государственный гуманитарнопедагогический университет» в межсессионный период.

Известно, что характер ответной реакции организма на действие раздражителя определяется как качественно-количественной характеристикой фактора среды, так и функциональным состоянием реагирующего субстрата. Исходя из указанного, обследуемые разделены на две группы: «пассивных ретрансляторов» и перципиентов. Ранее полученные данные о психологическом и психофизиологическом статусе студентов [2] позволили определить следующие критерии 84

формирования групп обследования: лица женского пола, нормотоники (по данным оценки вариабельности ритма сердца); экстраверты (по Г.Ю. Айзенку) с высокой подвижностью нервных процессов (по оценке латентного периода простой зрительномоторной реакции) и средним уровнем саморегуляции поведения (по В.И. Моросановой). Из выборки обследованных исключались лица, перенесшие черепно-мозговые травмы или имеющие прочие заболевания центральной нервной и сердечно-сосудистой систем. Всего на основании добровольного согласия в обследовании приняли участие 56 человек, средний возраст которых составил 21,1 ± 1,3 года.

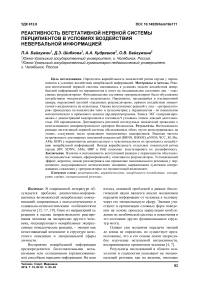

Модель воздействия невербальной информации . Группа перципиентов (n = 9) – лица, находящиеся в изоляционной камере в условиях неосознанного невербального воздействия; группа «пассивных ретрансляторов» (n = 45) располагались по периметру изоляционной камеры (рис. 1). За один сеанс воздействия в обследовании принимали участие пять «ретрансляторов» и один – перципиент. Всего проведено девять сеансов.

Перципиент изолирован в камере, которая размещена в помещении с лицами – «пассивными ретрансляторами» эмоционального состояния (см. рис. 1). В течение всего эксперимента перед перципиентом на уровне глаз на расстоянии одного метра находится репродукция картины «Diafano» А. Менегетти размером 300×550 мм, оформленная в подрамнике светлого золотистого оттенка и освещенная двумя светодиодными светильниками Navigator NPT-CA06 со световым потоком 230 лм каждый.

Наблюдение репродукции картины снижает возникновение артефактов на электрокардиограмме и энцефалограмме, связанных с излишней моторной активностью за счет инициации непроизвольной концентрации внимания перципиента.

«Ретрансляторы» – лица, воспринимающие эмоциогенный видеоряд, находятся в накладных, изолирующих внешнее шумовое воздействие наушниках Aceline AH-200.

Характеристика видеоконтента, индуцирующего эмоциональное состояние . Видеоряд, воспринимаемый лицами – «ретрансляторами», представлен в виде последовательной трансляции нейтральных и эмоциогенных фрагментов общей длительностью 14 мин 30 с (см. таблицу).

Рис. 1. Схема модели невербального воздействия Fig. 1. Scheme of non-verbal influence

Артериальное давление и частота сердечных сокращений у «ретрансляторов» на различных этапах просмотра видеоряда Arterial blood pressure and heart rate in «repeaters» at the different stages of video demonstration

|

Показатель Parameter |

Нейтраль-1 Neutral-1 |

Нейтраль-2 Neutral-2 |

Интервью у пострадавшей Interview with a victim |

Нейтраль-3 Neutral-3 |

|

АД сист., мм рт. ст. Systolic arterial blood pressure, mmHg |

107,55 ± 1,55 |

108,41 ± 1,71 |

108,10 ± 1,68 |

112,59 ± 1,96 * |

|

АД диаст., мм рт. ст. Diastolic arterial blood pressure, mmHg |

74,83 ± 1,60 |

75,03 ± 1,46 |

74,34 ± 1,84 |

76,28 ± 1,64 |

|

ЧСС, уд./мин Heart rate, beats/min |

76,62 ± 1,60 |

78,48 ± 1,82 * |

79,66 ± 1,66 * |

78,17 ± 1,97 |

Примечание. * – уровень различий при p < 0,03–0,001 по отношению к фоновым значениям.

Note: * – changes are significant at p < 0.03–0.001 for the background values.

«Нейтральные» ролики представляют собой видеосъемку пейзажей природы (горы, море, лес, небо) на фоне спокойного гармоничного музыкального сопровождения.

Эмоциогенные видеоролики представляют собой непостановочный информационный продукт – журналистский медиатекст, репортаж с места событий. Журналист фиксирует поведение людей, участников или очевидцев события, описывает ситуацию – событие в развитии. В данном ролике присутствуют основные признаки репортажа: наглядность (складывается из использования «сенсорных деталей»: звуков, красок), динамичность (поэтапное развитие действия), информативность (максимальная насыщенность деталями: выражения лиц, мимика, одежда участников, а также их речь и поведение, описание окружающей обстановки). Все это создает «эффект присутствия» зрителя.

В данном видеоряде изображается военный конфликт Украина – Донбасс. В первом видеоролике центральной является сцена артобстрела мирных жителей, а также интервью с пострадавшими, эвакуация: интервьюируемый говорит о страданиях, тяготах, лишениях мирных жителей. Во втором видеоролике – личная трагедия женщины, потерявшей близких и ставшей инвалидом. Просмотр видеороликов формирует отрицательное отношение к военным действиям; является эмоциогенным – индуцирующим в первом случае эмоции гнева, ненависти, во втором – сострадания, сопереживания.

Согласно экспертному заключению, возрастная маркировка указанного выше информационного продукта – «18+» (эксперт аккредитован на право проведения экспертизы информационной продукции, аттестат аккредитации № 00057). В литературе имеется аналог используемого нами методического подхода к использованию видеоконтента для индукции эмоций [9].

Кардиоинтервалограмма перципиента разделена на последовательные эпохи анализа – «этапы», длительность которых составляла 100 кардиоциклов, синхронизированных с каждым фрагментом стимульного видеоряда: 1-й – «Нейтраль-1» (120 с); 2-й – «Интервью перед артобстрелом» (140 с); 3-й – «Артобстрел и эвакуация» (140 с); 4-й – «Нейтраль-2» (120 с); 5–8-й – «Интервью у пострадавшей» (320 с); 9-й – «Нейтраль-3» (120 с).

Изоляционная камера состоит из корпуса (2×2×2,5 м), каркас которого изготовлен из дерева. Корпус камеры обшит по принципу «сэндвич»: плита звукоизоляционная БП-стандарт (толщиной 50 мм), первый наружный слой (металлический лист толщиной 3 мм), второй наружный и первый внутренний слои (лист фанеры толщиной 3 мм), второй внутренний слой – радиоэкранирующая ткань «Полет» (ТУ 8473-029-07550073-07, разработчик-производитель Центральное конструкторское бюро специальных радиоматериалов, г. Москва, . Камера имеет заземление, оборудована системой автономной вентиляции, регулируемого освещения, USB-розетками; комфортным рабочим местом обследуемого. Экспертное заключение о техническом состоянии изоляционной камеры на предмет полного экранирования от электрического поля, электромагнитного поля радиочастотного диапазона и шумового воздействия подписан экспертом – представителем ООО «Альфа ЭМС» (г. Екатеринбург).

Оценку функционального состояния вегетативной нервной системы перципиентов проводили на основе анализа данных электрокардиографического обследования, используя сертифицированный компьютерный электрокардиограф «Поли-Спектр-8» и лицензионное программное обеспечение «ПолиСпектр-Ритм» (ООО «НейроСофт», г. Иваново, .

ЭКГ-обследование проводили в реальном времени согласно принятым рекомендациям Североамериканского общества электрости- муляции и электрофизиологов и Европейского общества кардиологов. Полученные кардио-ритмограммы обрабатывали с использованием временного и кардиоинтервалографиче-ского анализов.

Реактивность вегетативной нервной системы определяли по степени изменения показателей временного (RRNN, SDNN, RMSSD, pNN50) и математического анализа (ЧСС, M, Mo, AMo, ИВР, ВПР, ИН) кардиоритмограм-мы. ЭКГ перципиента регистрировали в положении сидя во втором стандартном отведении с помощью указанного выше оборудования в течение всего времени обследования – 15 мин.

Реактивность сердечно-сосудистой системы лиц – «пассивных ретрансляторов» эмоционального состояния – определяли с помощью тонометрии и пульсометрии (автоматический тонометр M2 Basic HEM-7121-ARU), фиксируя показатели артериального давления и частоты сердечных сокращений во время просмотра стимульного видеоряда: на первой минуте (первый этап), на шестой (после третьего этапа), на 13-й минуте (после восьмого этапа) и на 15-й (после девятого этапа).

С целью сравнения двух зависимых выборок – определения достоверности различий исследуемых показателей ритма сердца – использовали непараметрический критерий Вилкоксона с последующим вычислением эмпирического значения Z-критерия и p-уровня значимости. Расчет проводили с помощью статистического пакета SPSS v. 17.

Результаты. Достоверное изменение систолического артериального давления у лиц – «пассивных ретрансляторов» при просмотре видеоряда выявлено в конце этапа «Нейтраль-3» (см. таблицу). Прирост показателя на указанный этап составил 4,69 % (Z = 3,271 при p = 0,001). Установлен значимый прирост частоты сердечных сокращений на этапе «Нейтраль-2» – на 2,43 % (Z = 2,253 при p = 0,024) и на 3,97 % в конце просмотра этапа «Интервью у пострадавшей» (Z = 3,00 при p = 0,003).

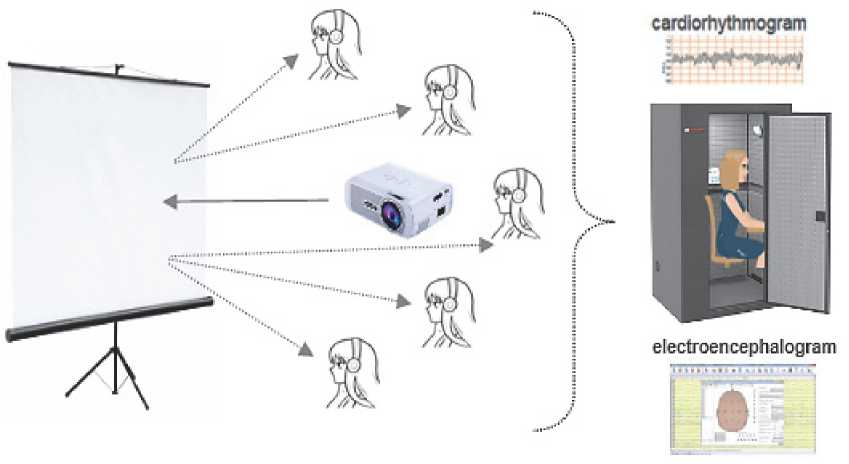

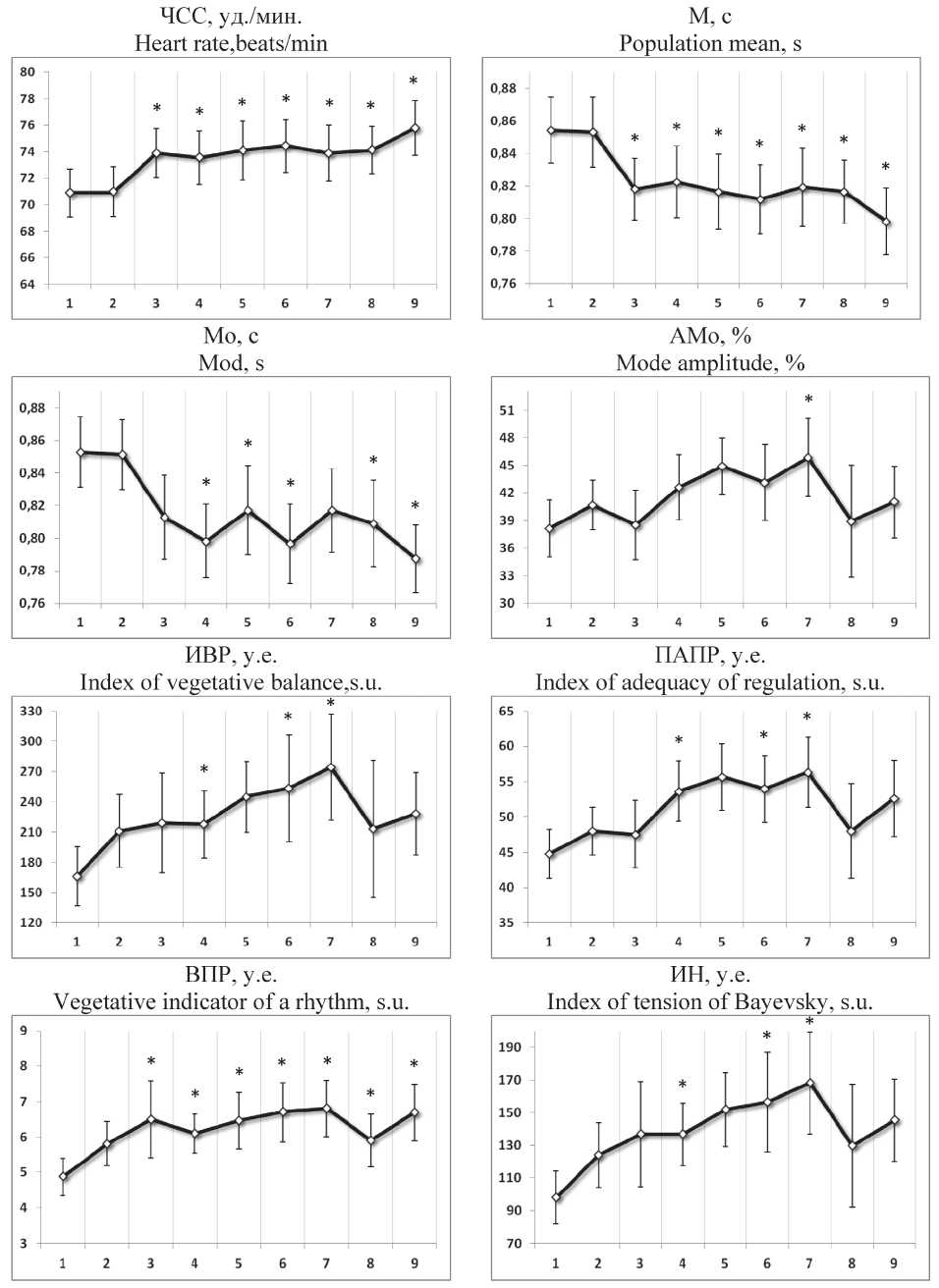

Динамика результатов временного и математического анализов вариабельности показателей сердечного ритма представлена на рис. 2 и 3.

Результаты математического анализа сердечного ритма перципиентов . Математическое ожидание (М) характеризует уровень активности гуморального канала регуляции

Рис. 2. Динамика показателей математического анализа вариабельности сердечного ритма у перципиентов (ось абсцисс – номер этапа): * – достоверность различий при p < 0,05–0,001 по отношению к фоновым значениям

Fig. 2. Dynamics of heart rate variability mathematical analysis in recipients: * – changes are significant at p < 0.05–0.001 for the background values

Рис. 3. Динамика показателей временного анализа вариабельности сердечного ритма у перципиентов (ось абсцисс – номер этапа): * – достоверность различий при p < 0,05–0,001

Fig. 3. Dynamics of heart rate variability time-domain analysis in recipients: * – changes are significant at p < 0.05–0.001 for the background values

ритма (см. рис. 2). Изменение значений M в течение всего наблюдаемого периода (девяти этапов) отражает тенденцию к увеличению нагрузки на аппарат кровообращения, однако находится в пределах нормативных значений для здоровых лиц (0,75 > M < 0,9).

Мода распределения (Мо) кардиоинтервалов в целом совпадает с математическим ожиданием. Можно полагать, что наблюдаемая динамика изменений показателей М и Мо характерна для последовательной дестабилизации (стационарного процесса) развития компенсаторного механизма в условиях воздействия невербальной информации (см. рис. 2).

Амплитуда моды (АМо) отражает стабилизирующее воздействие симпатического отдела нервной системы, коррелирующее в свою очередь с подключением центральных структур управления ритма (подкорковых ритмов). Примечательно, что к пятому (Z = 1,719 при p = 0,086) и седьмому этапу (Z = 2,103 при p = 0,035) наблюдаются самые высокие значения АМо за весь период наблюдения. Время указанных этапов совпадает с восприятием (просмотром) «ретрансляторами» сюже- та с интервью пострадавшей в результате военного артобстрела жилого массива (7-й этап). Выявленные изменения (АМо > 45 %) характерны для мобилизующего влияния симпатического отдела, включения в механизм регуляции ритма гуморально-метаболических структур ЦНС.

Индекс вегетативного равновесия (ИВР) указывает на соотношение между активностью симпатического и парасимпатического отделов вегетативной нервной системы. С первого этапа отмечается положительная динамика ИВР, характерная для развития гипертонуса симпатического отдела, однако его значения находятся в пределах референсных границ. Пик указанных изменений приходится на седьмой этап наблюдения (прирост на 65 % относительно фоновой величины), который совпадает с фрагментом субъективной оценки пострадавшей от артобстрела – части видеоряда, воспринимаемого «ретрансляторами».

Вегетативный показатель ритма (ВПР) позволяет судить о балансе парасимпатического и симпатического отделов нервной сис- темы с позиции оценки активности автономного контура регуляции ритмом сердца у перципиентов. Судя по динамике показателя, данная активность падает и ее пики приходятся на третий (Z = 1,955 при p = 0,314) и седьмой (Z = 2,67 при p = 0,008) этапы наблюдения «эвакуация во время артобстрела» и «интервью пострадавшей от артобстрела» соответственно.

Оценивая динамику индекса напряжения Баевского (ИН), выявили достоверное и последовательное увеличение степени централизации управления сердечным ритмом последовательно до седьмого этапа наблюдения включительно (на 72 % относительно исходных значений).

Среднее значение кардиоинтервалов (RRNN) отражает функциональную зависимость показателей, ранее описанных ЧСС и Мо (см. рис. 2, 3).

Показатель вариабельности величин кардиоинтервалов (SDNN) отражает суммарный эффект вегетативной регуляции кровообращения. Определяется нами как специфический показатель, характеризующий выраженную ответную реакцию вегетативной нервной системы перципиентов (Z = 2,316 при p = 0,021) на формирование эмоционального состояния «пассивных ретрансляторов», выражающегося их сопереживанием, сочувствием (см. рис. 3).

Квадратный корень из суммы разностей последовательного ряда кардиоинтервалов (RMSSD) отражает активность парасимпатического звена вегетативной регуляции. Изменения показателя позволяют констатировать развитие тонуса симпатического отдела нервной системы организма перципиента в динамике исследуемых этапов. Показатели pNN50 и RMSSD, являясь маркерами активности парасимпатического влияния вегетативной нервной системы, на фоне тонуса симпатического отдела определяются нами как чувствительные показатели (Z > 2,0 при p < 0,03), отражающие воздействие на перципиента астенических эмоций у «пассивных ретрансляторов» (см. рис. 3).

Заключение. Полученные данные свидетельствуют о запуске механизмов дисрегуля-ции функционального состояния вегетативной нервной системы у обследуемых двух групп (см. таблицу, рис. 2, 3). Выявленные изменения в целом характерны для развития симпа-тикотонической реакции. При этом интенсив- ность реакции вегетативной нервной системы, выраженная в достоверных изменениях показателей ритма сердца, регистрируется на последующих после трансляции эмоциогенных видеороликов этапах, что указывает на задержку вегетативного ответа у обследованных обеих групп.

Эмоциональные состояния, которые возникают у лиц – «пассивных ретрансляторов», – это результат взаимодействия двух компонентов: активации и когнитивного анализа о причинах возбуждения на основе анализа ситуации, в которой появилась эмоция. Восприятие эмоциогенного фактора перципиентом также запускает вегетативную мобилизацию организма спустя определенное время, равное в среднем длительности 100 кардиоциклов.

Наличие и интенсивность вегетативной реакции как у «пассивных ретрансляторов», так и у перципиентов обусловлена модальностью эмоции. Наиболее выраженной является реакция на видеоролик, освещающий личную трагедию – информация о последствиях военных действий от первого лица. Подобный сюжет вызывает астенические эмоции, выраженные чувствами сопереживания, жалости, сожаления.

Известно, что степень участия симпатических и парасимпатических влияний зависит от характера отрицательной эмоции [10]. Именно на восприятии второго видеоролика «Интервью у пострадавшей» и у лиц – «пассивных ретрансляторов», и у перципиентов отмечены выраженные реакции со стороны симпатического отдела вегетативной нервной системы. Установлено, что специфичность реакции вегетативной нервной системы обусловлена модуляцией эмоциогенного фактора.

Высокая частота встречаемости достоверных изменений показателей (RRNN, RMSSD, pNN50, ЧСС, M, Mo, AMo, ВПР) у перципиентов свидетельствует о чувствительности организма к воздействию эмоциогенного фактора. Низкая вариабельность отдельных показателей ритма сердца (ВР, SDNN, AMo, ИВР и ИН) позволяет констатировать их специфичность.

Специфичность показателей (ВР, SDNN, AMo, ИВР и ИН), соотнесенных с эмоциоген-ным воздействием (этапы 6–8), обусловлена включением в механизм регуляции ритма сердца гуморально-метаболического звена.

Это выражено в снижении показателей ВР и SDNN на фоне прироста AMo, ИВР и ИН. Выявленная специфичность проявляется реакцией вегетативной нервной системы на конкретный видеоролик, освещающий личную трагедию пострадавшей от военных действий.

Выявленные эффекты, на наш взгляд, отражают проявление таких явлений, как «эмоциональный резонанс» [1, 5, 13] и «эмоциональное заражение» [6, 14]. По мнению Э. Хетфилда, эмоциональное заражение происходит автоматически, за пределами сознательного контроля. Для эмоционального заражения достаточно слабых, ненаправленных эмоциональных взаимодействий.

Результаты данного исследования в перспективе будут обсуждены с применением дополнительного метода исследования, в частности анализа ЭЭГ перципиента в условиях непроизвольного восприятия эмоционального состояния, репродуцируемого лицами – «пассивными ретрансляторами».

Список литературы Реактивность вегетативной нервной системы перципиентов в условиях воздействия невербальной информацией

- Абрамов, Ю.Б. Экспериментальное исследование дистанционного эмоционального резонанса / Ю.Б. Абрамов, Н.А. Василюк, К.В. Судаков // Вестник новых мед. технологий. - 2005. - Т. 12, № 3-4. - С. 24-25.

- Байгужин, П.А. Статистические характеристики показателей функционального состояния организма студентов в зависимости от уровня регламентированности учебно-профессиональной деятельности / П.А. Байгужин, В.М. Кирсанов, Д.З. Шибкова // Вестник Новосибир. гос. пед. ун-та. - 2017. - Т. 7, № 3. - С. 223-240.

- Борщенко, В.В. Оценка манипуляционного потенциала интернета в политической сфере / В.В. Борщенко // Управленческое консультирование. - 2018. - № 8 (116). - С. 20-30.

- Гайдук, В.И. Перспективы изучения механизмов нетеплового воздействия электромагнитного излучения миллиметрового и субмиллиметрового диапазонов на биологически активные соединения / В.И. Гайдук, Ю.И. Хургин, В.А. Кудряшова // Успехи физиол. наук. - 1973. - Т. 110. - С. 466-468.

- Дистанционный эмоциональный резонанс при действии на человека эмоционально переживаемой музыки / В.А. Гуменюк, Е.Н. Дудник, И.И. Коробейникова, К.В. Судаков // Вестник новых мед. технологий. - 2007. - Т. 14, № 1. - С. 191-193.