Реактивные изменения висцерального мезотелия в условиях экспериментального перитонита

Автор: Сафронова Галина Михайловна, Иванов Владимир Витальевич

Журнал: Морфологические ведомости @morpholetter

Рубрика: Оригинальные исследования

Статья в выпуске: 1 т.31, 2023 года.

Бесплатный доступ

Смертность от перитонита все еще остается высокой, поэтому вопрос о патогенезе этого заболевания остается актуальным. Значительный интерес представляют реактивные и компенсаторно-приспособительные изменения тканей печени в процессе развития перитонита, поскольку от состояния печени зависит как общее состояние организма, так и течение послеоперационного периода. Цель исследования - изучить реактивные и компенсаторно-приспособительные изменения мезотелиоцитов серозной оболочки печени в условиях острого экспериментального перитонита у лабораторных мышей. Использовались белые мыши в количестве 35 особей обоего пола в возрасте 3 месяца весом 25-30 грамм. Животным под эфирным наркозом производили лапаротомию и контаминировали брюшную полость смесью, содержащей аутопунктат терминального отдела тонкой кишки и крови из расчета 10 мл на 1 кг массы тела. Перитонит воспроизводили путем создания очага некротического повреждения в вентральной стенке брюшной полости. Контрольной группе животных вводили физиологический раствор. Материалом исследования служила печень. Применялись морфометрические и электронно-микроскопические методы исследования, метод пленочных препаратов мезотелия с последующей импрегнацией серебром. В результате исследования установлено, что экспериментальный перитонит сопровождается развитием структурных изменений тканей печени, выраженных неодинаково на разных сроках воспаления. Отмеченные изменения являются системными и захватывают гепатоциты, печеночные балки и холангиоциты междольковых выводных желчных протоков, мезотелиоциты серозной оболочки, клетки соединительной ткани междольковых прослоек и портальных трактов, а также клеточные элементы выстилки печеночных синусоидов и перисинусоидного пространства. По мере развития перитонита экссудация мезотелия печеночной капсулы нарастает и становится максимальной на 7-е сутки опыта, мезотелиоциты претерпевают дистрофические изменения. При затухании перитонита на 2-4 неделе опыта дистрофические процессы мезотелия печеночной капсулы ослабевают и состояние мезотелиоцитов нормализуется. Таким образом, проведенные электронно-микроскопические и морфометрические исследования доказывают, что экспериментальный перитонит сопровождается развитием закономерных реактивных изменений тканей печени, выраженных неодинаково на разных сроках воспаления.

Перитонит, печень, висцеральная брюшина, мезотелиальные клетки, клеточная реактивность

Короткий адрес: https://sciup.org/143180064

IDR: 143180064 | DOI: 10.20340/mv-mn.2023.31(1).741

Текст научной статьи Реактивные изменения висцерального мезотелия в условиях экспериментального перитонита

Сафронова Г.М., Иванов В.В. Реактивные изменения висцерального мезотелия в условиях экспериментального перитонита. Морфологические ведомости. 2023;31(1):741. (1).741

Safronova GM, Ivanov VV. Reactive changes of the visceral mesothelium in the experimental peritonitis. Morfologicheskie Vedomosti – Morphological newsletter. 2023;31(1):714. (1).714

Введение. Несмотря на совершенствование методов лечения перитонита, послеоперационная смертность от этого заболевания все еще остается высокой, поэтому вопрос о его патогенезе остается достаточно актуальным. Существенный интерес представляют реактивные и компенсаторно-приспособительные изменения тканей печени в процессе развития перитонита, поскольку от состояния печени зависит как общее состояние организма, так и течение послеоперационного периода, что во многом определяет тактику послеоперационного ведения пациента.

Целью исследования явилось изучение реактивных и компенсаторноприспособительных изменений мезоте-лиоцитов висцерального листка серозной оболочки печени в условиях острого экспериментального перитонита.

Материалы и методы исследования. Использовались белые лабораторные мыши в количестве 35 особей обоего пола в возрасте 3 месяца весом 25-30 грамм, полученные из вивария Северо-западного государственного медицинского университета имени И.И. Мечникова. В эксперименте создавали модель острого серозногнойного перитонита. Животным под эфирным наркозом производили лапаротомию и контаминировали брюшную полость смесью, содержащей аутопунктат терминального отдела тонкой кишки и крови из расчета 10 мл на 1 кг массы тела. Перитонит воспроизводили путем создания очага некротического повреждения в вентральной стенке брюшной полости. Эта модель перитонита чаще всего используется в экспериментальной гастроэнтерологии [1]. Опытные животные были разделены на 8 групп (по 4 мыши в группах с 1-й по 7-ю, и 3 мыши в 8-й). Контрольной группой служили 15 мышей, которым под эфирным наркозом с соблюдением правил асептики и антисептики инсулиновым шприцем в брюшную полость вводили физиологический раствор. Животных группами с течением времени эксперимента выводили из него в соответствии с «Методическими рекомендациями по эвтаназии экспериментальных животных» через 3, 6,12, 24 часа, 3 суток, 1, 2 недели и 1 месяц после введения смеси или физиологического раствора [2]. Материалом исследования служили препараты печени мышей опытных и контрольной групп. Применялись морфометрические, и электронно-микроскопические методы исследования, изготовление пленочных препаратов мезотелия с последующей его импрегнацией серебром. Ядерно-цито-плазматическое отношение мезотелиоци-тов определяли по соотношению величины объемов и площадей их поперечного сечения. Для этого измеряли линейные размеры клеток и их ядер, в каждом случае было измерено не менее 100 мезоте-лиоцитов. Использовали также метод изготовления пленочных препаратов капсулы печени с импрегнацией азотнокислым серебром и докраской ядер по Гейденгайну. Электронно-микроскопические исследования проведены в лаборатории электронной микроскопии Северо-западного государственного медицинского университета имени И.И. Мечникова на электронном микроскопе УЕМ-100 после контрастирования ультратонких срезов цитратом свинца. Для оценки межгрупповых различий данных применялись при сравнении двух групп - t-критерий Стьюдента, в случаях сопоставлений множественных групп - критерии Стьюдента-Ньюме-на-Коулза.

Результаты исследования и обсуждение. Нами установлено, что выраженность изменений разных тканей и клеток печени при перитоните различна. На ранних стадиях развития перитонита преобладают адаптационные и компенсаторноприспособительные реакции мезотелия печеночной капсулы. Одной из инициальных реакций является набухание мезотелиоци-тов. Когда интоксикация наиболее выражена отмечаются дистрофические и некро-биотические изменения мезотелиоцитов. В ранние сроки эксперимента происходит набухание мезотелиоцитов глиссоновой капсулы как проявление системной реакции висцеральной брюшины, связанной с перераспределением структурно-связанной и свободной воды, морфометрически подтверждающееся увеличением их линейных и объемных размеров. В эти ранние сроки эксперимента на пленочных препаратах отмечается выраженный поли- морфизм мезотелиоцитов. В мезотелиальном пласте преобладает популяция клеток крупных размеров. Набухшие мезотелио-циты глиссоновой капсулы содержат включения гликогена, ШИК-положительный материал, рибонуклеопротеиды и дают положительную реакцию на щелочную фосфатазу [3].

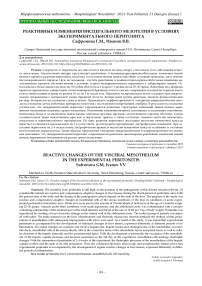

Электронно-микроскопически через 1 сутки после введения контаминированной взвеси определяются изменения ядра, цитоплазмы и клеточной поверхности мезотелиоцитов печеночной капсулы (рис. 1). Ядра клеток приобретают неровный контур. Осмиофильные глыбки ядерного хроматина располагаются преимущественно на периферии ядра под внутренней ядерной мембраной. Гипертрофированная цитоплазма в области перикариона мезотелио-цитов набухает и изменяет рельеф поверхности мезотелиальной выстилки капсулы. В ней определяются канальцы эндоплазматической сети, немногочисленные митохондрии, а также везикулы разных размеров. На клеточной поверхности ме-зотелиоцитов обнаруживаются многочисленные короткие и длинные микроворсинки (рис. 1).

На третьи сутки эксперимента в набухших мезотелиоцитах печеночной капсулы увеличивается количество везикул. Цитоплазма клеток просветляется, вакуолизируется, что свидетельствует о состоянии внутриклеточного отека. При электронномикроскопическом исследовании обнаруживается лизис гиалоплазмы мезотелиоци-тов, фрагментация канальцев эндоплазматической сети, набухание митохондрий, растворение их матрикса и разрушение митохондриальных крист.

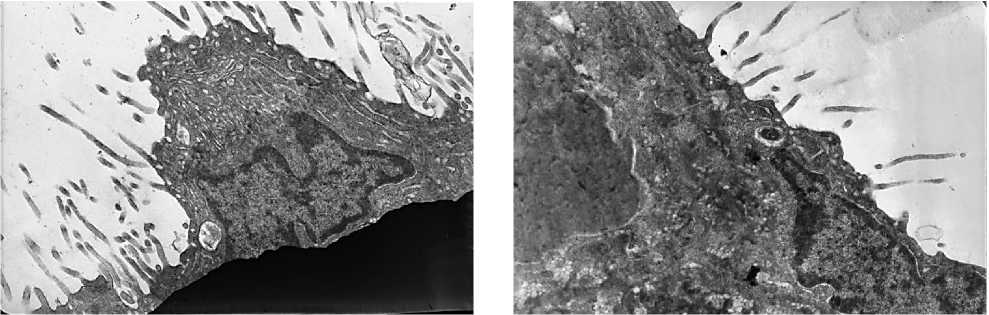

На 5-сутки опыта интенсивность отека мезотелиального пласта серозной оболочки печени снижается, что можно расценить как своего рода адаптацию ме-зотелиоцитов, сменяющуюся затем на 7-е сутки наблюдения, когда интоксикация организма животных становится наиболее выраженной, развитием дистрофических изменений эпителиальных клеток этого пласта. На пленочных препаратах границы мезотелиоцитов слабо импрегнирова-ны серебром, местами не контрастируют- ся, сглажены и размыты. Дистрофические изменения мезотелиоцитов различны и проявляются либо лизисом, либо пикно-зом ядер, а также мутным набуханием или вакуолизацией их цитоплазмы. Последняя характеризуется низким содержанием рибонуклеопротеидов включений гликогена, а также низкой активностью щелочной фосфатазы. Ядра этих клеток бедны дезоксирибонуклеопротеидами. Выявляются также мезотелиоциты, образующие мелкие локальные очаги деструкции и де-сквамации [4-5]. Электронно-микроскопически ядерный хроматин дистрофически измененных мезотелиоцитов выглядит уплотненным. Их цитоплазма подвергается деструкции. В ней выявляется бесструктурный субстрат, состоящий из фрагментов эндоплазматической сети, митохондрий, лизосом, других органелл и везикул. Клеточная поверхность таких мезотелио-цитов, как правило, лишена микроворсинок. Межклеточные контакты нарушены (рис. 2).

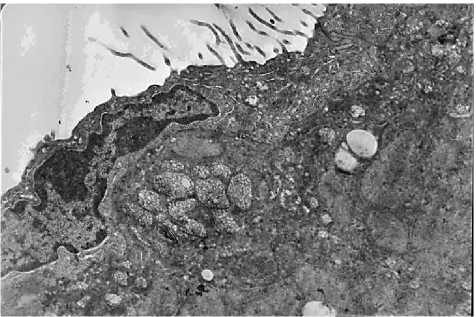

На 14-е сутки эксперимента, когда воспалительная реакция брюшины затухает, дистрофические процессы мезотелия печеночной капсулы становятся слабо выраженными. Эпителиальный пласт представляется состоящим из уплощенных ме-зотелиоцитов, фестончатые границы которых четко прослеживаются при импрегнации серебром. Клеточный полиморфизм мезотелия серозной оболочки печени снижается, лейкоцитарная инфильтрация ослабевает. В мезотелиальной выстилке встречаются двуядерные мезоте-лиоциты, а также мелкоочаговые лимфоцитарные инфильтраты. При электронномикроскопическом исследовании мезотелия определяются клетки с уплощенным ядром, с осмиофильной цитоплазмой и глыбками хроматина. Цитоплазма мезоте-лиоцитов становится структурированной. На клеточной поверхности появляются микроворсинки и плотные межклеточные контакты (рис. 3).

Через 3-4 недели электронномикроскопическая структура мезотелио-цитов печеночной оболочки мышей опытной группы представляется интактной. Ядра и клетки приобретают типично

Рис. 2. Ультрамикрофото. Мезотелиоцит печеночной капсулы мыши через 7 суток эксперимента. Ув.: х15000

Рис. 1. Ультрамикрофото. Мезотелиоцит печеночной капсулы мыши через 1 сутки эксперимента. Ув.: х15000

Рис. 3. Ультрамикрофото. Мезотелиоцит печеночной капсулы мыши через 2 недели эксперимента. Ув.: х15000

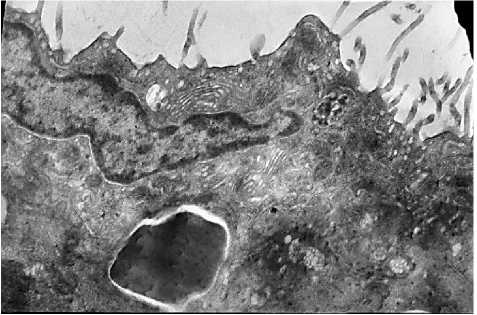

уплощенную форму, как было отмечено нами ранее [6-7]. Ядерный хроматин и гетерогенная цитоплазма мезотелиоцитов становятся структурированными (рис. 4). Мелкие глыбки хроматина равномерно распределяются в кариоплазме, а крупные конденсируются по периферии ядра на внутреннем листке кариолеммы. Цитоплазма мезотелиоцитов содержит органеллы, включения липидов и вакуоли. Свободная клеточная поверхность образует микроворсинки, контактная – плотные межклеточные контакты.

Известно, что гнойный перитонит вызывает реактивные и компенсаторноприспособительные изменения всех систем и органов, включая ткани печени. Однако систематического изучения тканевых реакций печени при перитоните, как важнейшего органа химического гомеостаза, до сих пор не проводилось, поэтому морфофунк-

Рис. 4. Ультрамикрофото. Мезотелиоцит печеночной капсулы мыши через 3 недели эксперимента. Ув.: х1500

циональные изменения ее клеток в условиях развития перитонита фрагментарны и недостаточно ясны. Это же касается и компенсаторно-приспособительных реакций ее тканей на разных стадиях перитонита, а также дистрофических, некробиотических и пролиферативных процессов паренхимы и стромы железы. Исследованиями последних лет установлено, что уже через 6 часов после начала перитонита наблюдаются системные нарушения структуры и гемодинамики брюшины, тонкой и толстой кишки, а также печени, характеризующиеся выраженными дистрофическими и некробио-тическими изменениями, гиперемией сосудов, интерстициальным отеком, воспалительной лейкоцитарной инфильтрацией, агрегацией эритроцитов, феноменом слад-жа форменных элементов крови и гемостазом в сосудах микроциркуляторного русла, а также геморрагическим пропитыванием параваскулярной соединительной ткани.

Проведенное нами исследование показало, что экспериментальный перитонит сопровождается развитием морфофункциональных изменений тканей печени неодинаково выраженных на разных сроках воспаления. Отмеченные изменения являются системными и захватывают структуры не только энтеродермальные (гепатоциты печеночных балок и холан-гиоциты междольковых выводных желчных протоков), но мезодермальные и мезенхимные, такие как мезотелиоциты серозной оболочки железы, клетки соединительной ткани междольковых прослоек и портальных трактов, а также клеточные элементы выстилки печеночных синусои-дов и перисинусоидного пространства.

Как уже отмечалось, использованная нами модель экспериментального перитонита воспроизводит серозно-гнойное воспаление брюшины, вызванное микробной взвесью аэробных и анаэробных бактерий из расчета 0,6 млрд микроорганизмов на 100 грамм массы тела мыши с характерной фазностью процесса и различной интенсивностью его течения на ранних и последующих сроках эксперимента. Установлено, что инициальным изменением печени при перитоните является набухание мезотелия ее серозной оболочки, как проявление ранней системной реакции ткани брюшины, связанной с перераспределением воды в ядре, гиалоплазме и органеллах мезотелиоцитов. По мере развития перитонита и нарастания интоксикации цитоплазма мезотелиоци-тов просветляется, и они подвергаются внутриклеточному отеку. Одновременно отмечается отек соединительной ткани печеночной капсулы и отходящих от нее трабекул междольковых соединительнотканных прослоек.

При затухании процесса на 2–4 неделях опыта характер морфофункциональных и реактивных изменений мезоте-лиоцитов существенно отличается от та-

Список литературы Реактивные изменения висцерального мезотелия в условиях экспериментального перитонита

- Glumov VYa, Kir'yanov NA, Bazhenov EL. Ostry peritonit: organopatologiya, pato- i tanatogenez. Izhevsk: Izd-vo Udm. un-ta, 1993.- 184s. In Russian.

- Kuflinoy SA. Evtanaziya eksperimental'nykh zhivotnykh: metodicheskie rekomendatsii po vyvedeniyu zhivotnykh iz eksperimenta. Moskva: M-vo zdravookhraneniya SSSR, 1985.- 13s. In Russian.

- Verin VK, Safronova GM. Reaktivnye izmeneniya vistseral'noy bryushiny pecheni v dinamike razvitiya eksperimental'nogo peritonita. V kn.: Mediko-sotsial'nye problemy profilaktiki, diagnostiki i lecheniya zabolevaniy. Sb. nauchn. tr. Sankt-Peterburg: SPbGMA im. I.I. Mechnikova, 2001.- S. 208. In Russian.

- Safronova GM. Reaktivnye izmeneniya seroznoy obolochki pecheni pri eksperimental'nom peritonite. V kn.: Mediko-sotsial'nye problemy profilaktiki, diagnostiki i lecheniya zabolevaniy. Sb. nauchn. tr. Sankt-Peterburg: SPbGMA im. I.I. Mechnikova, 2000.- S. 209. In Russian.

- Safronova GM. Reaktivnye izmeneniya tkaney pecheni pri eksperimental'nom peritonite. V kn.: Sb. nauch. tr. Aktual'nye voprosy vnutrennikh bolezney. Sankt-Peterburg: SPbGMA im. I.I. Mechnikova, 2002.- S. 54. In Russian.

- Verin VK, Safronova GM. Reaktivnye izmeneniya vistseral'noy bryushiny, stromy i parenkhimy pecheni v dinamike razvitiya eksperimental'nogo peritonita. V kn.: Sb. nauch. tr. Aktual'nye voprosy vnutrennikh bolezney. Sankt-Peterburg: SPbGMA im. I.I. Mechnikova, 2002.- S. 55. In Russian.

- Safronova GM. Reaktivnye izmeneniya tkani pecheni pri eksperimental'no vyzvannom peritonite. V kn.: Sb. nauch. tr. Aktual'nye voprosy vnutrennikh bolezney. Sankt-Peterburg: SPbGMA im. I.I. Mechnikova, 2003.- S. 56. In Russian.