Реализация экономических интересов при разработке сценария и стратегии развития региона

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14967620

IDR: 14967620

Текст статьи Реализация экономических интересов при разработке сценария и стратегии развития региона

Наличие в рамках одного региона различных, зачастую противоположных перспективных экономических интересов вызывает необходимость их сочетания и обязательного учета при разработке стратегии экономического развития региона. Каковы эти экономические интересы, эти объективные побудительные мотивы деятельности субъектов в связи с их материальными потребностями и положением в экономической системе региона?

Территориальные интересы выступают в виде формируемых региональными и местными органами целей и условий экономического и социального развития региона. Корпоративные и отраслевые интересы проявляются в тех требованиях, предложениях, ориентирах, которые формируются вышестоящими органами управления – комитетами, министерствами, ведомствами, концернами и др.

Предприятие представляет, с одной стороны, интересы отраслевого уровня, с другой – интересы региона, с третьей – интересы данного коллектива как самостоятельной социально-экономической единицы общества.

Необходимо иметь в виду, что отраслевыми и территориальными интересами не исчерпывается комплекс «движущих сил» экономического и социального развития данной территории. Прежде всего следует сказать об общегосударственном интересе, проявляющемся в политике центральных общегосударственных органов управления. Эта политика определяет многие общие стороны и направления развития территориальных звеньев государства, а также касается конкретных вопросов развития территориальных единиц. Выразителем общегосударственных интересов (и в этом одна из их глав- ных функций) являются органы управления субъектов Российской Федерации. Группа локальных интересов проявляется в интересах коллективов, муниципальных образований, отдельных групп населения, общественных организаций.

Таким образом, можно утверждать, что, во-первых, интересы, проявляющиеся на территории, представляют собой сложную динамическую систему; во-вторых, конкретные субъекты на территории чаще всего являются выразителями не какого-либо одного, а группы интересов. При этом тот или иной интерес проявляется отчетливо при рассмотрении субъекта управления в соответствующей системе. Например, предприятие в системе отношений «предприятие – министерство» может выступать как представитель территориального интереса, а в системе «предприятие – территория» оно выступает как представитель корпоративного или отраслевого интереса.

Будучи порождаемыми относительно самостоятельными субъектами управления, вышеуказанные интересы никогда полностью не совпадают, а в ряде случаев могут противоречить друг другу. Наиболее сложными являются переплетения интересов и их взаимосвязь с другими субъектами управления на уровне предприятия, которое является выразителем группы различных интересов и вступает в те или иные интенсивные отношения со всеми субъектами управления на территории. Для каждого субъекта управления здесь можно выделить ведущий интерес, который определяется их главной функцией в социально-экономической системе региона и всего общества.

Для регионов России особенно важным является решение таких задач, как сохране- ние местных предприятий и рабочих мест; пропорциональное развитие местной экономики, обеспечение доходной части региональных и местных бюджетов; структурная перестройка старых индустриальных районов; улучшение экологической ситуации и благоустройство; целенаправленное профессиональное образование в соответствии с потребностями региона, переподготовка и переквалификация; помощь бедным территориям и т. д.

Региональная политика в этот период помимо традиционных ее составляющих концентрируется на таких направлениях, как обеспечение выживания региона, стабилизация ситуации и сохранение возможностей на будущее; определение стратегических направлений дальнейшего развития в новых условиях после преодоления кризисных явлений; нахождение новых моделей взаимоотношений с федеральным центром, с другими регионами, с предприятиями, фирмами, банками, зарубежными партнерами; достижение региональной продовольственной и энергетической безопасности, максимальное воссоздание и укрепление местного рынка и внутреннего хозяйственного оборота; обеспечение финансовой устойчивости региона, соблюдение минимальных уровней бюджета, социальных выплат.

Естественно, эти приоритеты одновременно выдерживать трудно, кроме того, нередко они противоречат друг другу. Выход из подобных ситуаций – проведение гибкой, компромиссной, балансирующей политики, являющейся реализацией научно обоснованной стратегии, базирующейся на согласованных приоритетах.

Разработка региональной стратегии, в определенном смысле, есть создание ситуации для развития региона, механизмом которой выступает определение и выбор сценария этого развития. От выбранного сценария будет зависеть соотношение возможностей социально-экономического развития региона и факторов, ему противодействующих.

Альтернатива таких сценариев задается вариантами сочетания конкретных условий, определяемых экономической политикой на уровне региона, наличием доступных ресурсов и возможностью превращения их в факторы развития, степенью восприятия актуальных тенденций, а также особенностями механизмов включения данного региона в межрегиональную и международную системы хозяйства.

Известно несколько различных точек зрения на понятие «сценарий» и «сценарный подход». Автору представляется справедливым следующее видение: сценарий есть интуитивно-образная проекция будущего региона, формируемая на основе экспертноаналитической интерпретации его прошлого и настоящего.

Построение сценариев направлено на решение двух основных проблем. Во-первых, выделение ключевых моментов развития исследуемого объекта (региона) и разработка на этой основе качественно различных вариантов его динамики. Во-вторых, всесторонний анализ и оценка каждого из полученных вариантов, изучение его структурных особенностей и возможных последствий его реализации.

Представляется целесообразным подойти к формированию сценария с позиций деления сценариев на оптимистические, реалистические и пессимистические. Деление сценариев на указанные типы наиболее распространенное и широко используемое в настоящий момент при разработке государственных и региональных стратегий.

В общем виде алгоритм использования данной типологии может быть представлен следующим образом:

-

1. На первом этапе в форме видения будущего разрабатывается оптимистический сценарий. При этом нет смысла ограничивать видение стратегического процесса горизонтом ближайших пяти лет – «идеальное» будущее может быть вынесено и далее, например может быть наложена временная проекция на десятилетний уровень.

-

2. Максимально подробно и точно разрабатывается перечень негативных факторов, барьеров и ограничений, способных помешать реализации оптимистического сценария (анализ сценария), проводится оценка степени их значимости.

-

3. Наложением выявленных ограничений на оптимистический сценарий формируется сценарий пессимистический.

-

4. Для приближения модели к реалистической разрабатывается перечень мер, направленных на преодоление выявленных ранее барьеров, и проводится оценка затрат ресурсов, необходимых для их реализации.

-

5. Затем производится ранжирование перечня барьеров и увязанных с ними мер по преодолению по двум показателям: степени значимости (в порядке убывания) и объемам ресурсов, необходимых на преодоление (в порядке возрастания). В результате будет получен упорядоченный список барьеров и увязанных с ними мер.

-

6. Полное устранение выявленных барьеров на пути развития вновь приведет к оптимистическому сценарию.

По мере устранения выявленных барьеров на практике пессимистический сценарий будет все более приближаться к оптимистическому. Траектория же движения в пространственно-временном континиуме и будет искомым реалистическим сценарием. Сам же реалистический сценарий, как таковой, при данном подходе в виде модели не прописывается.

По качественному уровню стратегии экономического развития регионов сегодня можно разделить на два типа:

-

- стратегии первого уровня – традиционные социально-экономические стратегии замкнутого административными границами региона, рассматриваемого обособленно от остального мира и пытающегося либо оперировать конгломератом широко диверсифицированных направлений развития, либо сделать ставку на прорыв в какой-либо отрасли (экономической точке роста), что, по сути, является продолжением развития в ранее выбранном направлении, диктуемом сложившимися тенденциями;

-

- стратегии второго уровня – инновационные стратегии, интегрирующие в

качественно новом, мировом масштабе в единый вектор развития мотивационные, экономические, организационно-административные и иные составляющие и основанные на определенном сломе сложившихся тенденций.

Наиболее эффективными признаны стратегии второго уровня. Однако поскольку субъекты Российской Федерации отличаются значительными диспропорциями в развитии («на разнообразие природных условий и ресурсов наложились исторически сложившиеся различия в населении и хозяйстве, резко усилившиеся в последние годы и пока, как показывают прогнозные проработки... не обнаруживающие тенденции к сглаживанию. Практически каждый регион представляет собой неповторимое сочетание природных, экономических и социальных комплексов»1), не все регионы, в силу определенных ресурсных ограничений, способны к реализации стратегий второго уровня.

С точки зрения методологии сценарии стратегий первого уровня имеют существенные ограничения, главное из которых – привязка к среднеотраслевым и среднероссийским трендам. В этой связи актуализируется задача поиска резервов социально-экономического роста и повышения конкурентоспособности региона, способного в перспективе переломить существующие тенденции и тренды, создав тем самым новую ситуацию и сценарий для перехода к стратегии второго уровня.

Механизм разработки стратегий первого уровня представлен на рис. 1.

I Базовая идея стратегии первого уровня I

I Технологии поиска стратегических резервов роста I

Варианты стратегий первого уровня

Рис. 1. Механизм разработки стратегий первого уровня

В качестве базовой для стратегий первого уровня предлагается идея максимально возможного привлечения инвестиций (российских, зарубежных, бюджетных, частных) в экономику региона.

При этом определяются три направления привлечения инвестиций:

-

1) инвестиции в сегодняшние приоритеты развития региона в сфере реального производства («точки роста»);

-

2) инвестиции в инновации (как задел для будущего);

-

3) инвестиции в инфраструктуру духовного и культурного наследия.

Технологии поиска стратегических резервов роста в свою очередь подразделяются:

-

- на технологии в сфере инвестиций в сегодняшние приоритеты развития региона в сфере реального производства («точки роста»);

-

- технологии в сфере «инвестиций в инновации»;

-

- технологии в сфере инвестиций в инфраструктуру духовного и культурного наследия.

Современное понимание стратегий второго уровня базируется на концепции синергизма, согласно которой преимущества основаны на внутренней взаимосвязи и осмысленном взаимодействии. В данном случае речь идет о формировании новых региональных стратегий, интегрирующих в качественно новом, мировом масштабе в единый вектор развития мотивационные, экономические, организационно-административные и иные составляющие.

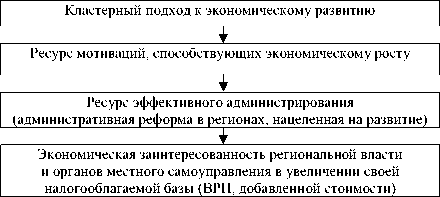

Механизмы разработки и реализации стратегий второго уровня приведены на рис. 2.

Рис. 2. Механизмы разработки и реализации стратегий второго уровня

В целом развитие кластеров приводит, во-первых, к увеличению количества налогоплательщиков и налогооблагаемой базы (центры управления малым и средним бизнесом, как правило, находятся на той же территории, что и сам бизнес, в отличие от вер- тикальных корпораций); появлению удобного инструмента для взаимодействия государственной власти и бизнеса; снижению зависимости от отдельных бизнес-групп; появлению основания для диверсификации экономического развития территории. Во-вторых, для бизнес-сообщества улучшается кадровая инфраструктура; появляется инфраструктура для исследований и разработок; снижаются издержки; появляются возможности для более успешного выхода на межрегиональные и международные рынки.

Существует ряд условий, которые могут как способствовать, так и препятствовать развитию кластерного подхода в регионе.

К позитивным условиям можно отнести существование технологической и научных инфраструктур, квалифицированных кадров.

К сдерживающим факторам для развития кластеров относятся: низкая психологическая готовность к кооперации, низкий институциональный уровень развития (ассоциативных структур, торговых палат, промышленных ассоциаций), которые не справляются с задачей выработки и продвижения приоритетов и интересов бизнеса; относительно краткосрочный горизонт планирования.

Для успешной реализации стратегия развития региона и стратегии развития отдельных кластеров должны быть взаимно согласованы. В современных условиях речь идет не столько о том, что необходимость развития определенного кластера должна быть прописана в региональной стратегии, сколько о том, что должен существовать консенсус между интересами хозяйствующих субъектов и государственной власти региона по вопросу о необходимости развития кластеров. При этом роли, которые должны играть власть и бизнес при развитии кластеров, различные, однако взаимодополняющие.

Для решения задачи применения кластерного подхода к развитию региона в рамках разработки стратегии необходимо:

-

- провести анализ кластерной структуры региона: разработать техническое задание; на конкурсной основе опре-

- делить организацию-подрядчика; провести оценку кластерной структуры региона;

-

- создать ряд переговорных площадок (между бизнесом и властью) для формирования кластеров;

-

- в режиме ситуационного управления координировать деятельность переговорных площадок;

-

- осуществлять общий мониторинг результатов.

Однако решение данной задачи требует усиленной работы, к участию в которой необходимо привлечение представителей власти всех уровней, бизнеса, науки и всего гражданского сообщества в целом.

Сегодня для регионов России наступает момент качественного изменения процессов стратегического развития, требующих осуществления преобразований второго уровня.

При этом главным фактором развития служит синергетический эффект. Разработка стратегий по аналогичным принципам является «сверхзадачей» для регионов России.

Список литературы Реализация экономических интересов при разработке сценария и стратегии развития региона

- Стратегия и проблемы устойчивого развития России в XXI веке/А.Г. Гранберг, В.И. Данилов-Данильян, М.М Циканов, Е.С. Шопхоев. М.: Экономика, 2003. С. 275.