Реализация лучевых эффектов в онтогенезе потомства двух поколений самцов, половые клетки которых облучены однократно в нестерилизующих дозах на стадии зрелых сперматозоидов

Автор: Палыга Г.Ф., Чибисова О.Ф., Иванов В.Л., Дергилев А.А., Жаворонков Л.П.

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 4 т.19, 2010 года.

Бесплатный доступ

В исследованиях на крысах Вистар изучена репродуктивная функция, антенатальное и постнатальное развитие потомства двух поколений от самцов, половые клетки которых облучены 60Со в нестерилизующих дозах 0,5-1,0 Гр (мощность дозы 0,003 Гр/с). Наибольшие изменения выявлены в репродуктивной функции у необлучённых самок, покрытых облучёнными самцами, и у потомства их первого поколения. Потомство второго поколения облучённых самцов, хотя и в меньшей степени, но содержит индуцированные радиацией нарушения эмбрионального и постнатального развития, что свидетельствует о нестабильности их генома.

Крысы вистар, самцы, облучение сперматозоидов, потомство

Короткий адрес: https://sciup.org/170170018

IDR: 170170018

Текст научной статьи Реализация лучевых эффектов в онтогенезе потомства двух поколений самцов, половые клетки которых облучены однократно в нестерилизующих дозах на стадии зрелых сперматозоидов

Несмотря на то, что проблемой влияния радиационных воздействий на сперматогенез млекопитающих занимаются уже более века [3], однако практически все исследования были посвящены, в основном, цитологическим нарушениям сперматогенеза облучённых экспериментальных животных, либо генетическим последствиям достаточно высоких (4 Гр и выше) доз радиационных воздействий. Проблема влияния малых, нестерилизующих доз на мужской прогенез, особенно в плане отдалённых последствий для потомства в ряду поколений, оставалась за рамками подобных исследований. После трагических событий на Чернобыльской АЭС возросло внимание к эффектам радиационных воздействий на организм в малых дозах, однако до сих пор отдалённые последствия лучевых нарушений в процессе сперматогенеза для потомства в известной нам литературе не освещаются. Вместе с тем, проблема эффективности нестерилизующих доз радиационного воздействия для половых клеток родителей, нарушения в которых могут реализоваться в ряду поколений, тем самым оказывая влияние на нормальный генофонд, представляется нам достаточно актуальной и своевременной. Подобные исследования могут расширить наши представления о первичных механизмах действия радиации на половые клетки и способствовать пониманию сложного механизма реализации генетических повреждений.

Целью настоящего исследования явилась оценка последствий для потомства двух поколений самцов, половые клетки которых облучены на стадии зрелых сперматозоидов в малых, нестерилизующих дозах.

Материал и методики

В работе использовано 120 половозрелых самцов крыс линии Вистар, из них 75 были подвергнуты однократному общему облучению на гамма-кобальтовой установке «Луч» в дозах 1,5; 1,0 и 0,5 Гр (мощность дозы 0,003 Гр/с) и более 330 половозрелых самок для получения потомства первого поколения от подопытных и контрольных самцов. Интактных самок подсажи- Палыга Г . Ф .* – гл . научн . сотр ., д . м . н ., профессор ; Чибисова О . Ф. – научн . сотр .; Иванов В . Л. – ст . научн . сотр ., к . в . н .; Дергилев А . А . – аспирант ; Жаворонков Л . П . – зав . лаб ., д . м . н . ФГБУ МРНЦ Минздравсоцразвития России .

вали либо к облучённым самцам в первые 7-8 дней после радиационного воздействия, когда в оплодотворении принимают участие их половые клетки, облучённые на стадии зрелых сперматозоидов [4], либо в эти же сроки к необлучённым самцам для получения показателей биологического контроля для каждой из подопытных групп. Потомство второго поколения получали от скрещивания интактных самцов с половозрелыми самками потомства первого поколения от облучённых в исследуемых дозах самцов. Анализ последствий лучевых нарушений в сперматозоидах проводили по показателям эмбриональной токсичности у оплодотворённых самцами самок на 20-е сутки после верифицированного влагалищными мазками спаривания, а также по совокупности критериев, характеризующих течение беременности и родов, и постнатального развития потомства в течение первых четырёх недель после рождения по общепринятым для этого критериям [2]. Во всех исследованных группах мы не наблюдали антенатальной гибели плодов на поздней стадии их развития, поэтому показатели постимплантационной гибели характеризовали резорбцию плодов на ранних стадиях развития. За помётами осуществляли наблюдение за физическим развитием, учитывая время начала отлипания ушной раковины, появление первичного волосяного покрова, прорезывания зубов, раскрытия глаз, динамику массы тела крысят и их выживаемости. Все данные подвергали общепринятому методу статистической обработки с использованием для оценки степени достоверности получаемых результатов контролем t-критерия Стьюдента. Достоверность различий показателей с контролем признавали при p≤0,05. В представленных в статье таблицах приведены лишь показатели, которые исключают субъективизм в их оценке.

Результаты исследования и их обсуждение

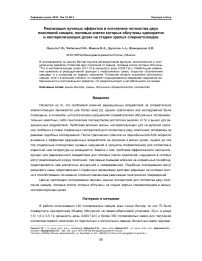

Основные показатели репродуктивной функции самок крыс Вистар, покрытых самцами, половые клетки которых облучены на стадии зрелых сперматозоидов, представлены в таблице 1. Можно заметить, что за исключением снижения прироста массы тела по сравнению с биологическим контролем к родам у беременных самок F0, покрытых самцами, облучёнными в дозе 1,5 Гр, беременность протекала нормально, о чём свидетельствуют показатели их индекса беременности, потерь массы в родах, продолжительности беременности. Во всех исследованных группах отмечается снижение числа новорожденных крысят в помётах, при этом в изученном диапазоне доз нет строгой зависимости этого показателя от величины дозы радиационного воздействия на самцов-родителей. Репродуктивная функция самок потомства первого поколения после всех доз облучения самцов-родителей нормализуется, за исключением повышенной потери массы тела в родах в расчёте на одну самку после дозы 0,5 Гр, свидетельствующей об определённых осложнениях родового акта, хотя при этом данная потеря не сказывается на величине помёта.

Определённые отклонения в течении эмбриогенеза выявлены и у потомства первого поколения облучённых самцов-родителей (таблица 2). Возрастание суммарной внутриутробной гибели потомства после доз облучения самцов-родителей 1,5 и 0,5 Гр, преимущественно за счёт постимплантационной гибели зародышей, приводит к достоверному снижению, по сравнению с контрольными значениями, числа живых плодов на 20-е сутки их внутриутробного развития. И хотя после дозы 1,0 Гр постимплантационная гибель зародышей достоверно выше кон- трольных значений, однако, за счёт низкой предимплантационной гибели, это не отражается на суммарной гибели, а в числе живых плодов при этом отмечается лишь тенденция к их снижению. Внутриутробная гибель зародышей потомства второго поколения облучённых самцов нарушена лишь после дозы 1,5 Гр, но за счёт относительной гиперовуляции в этой группе число живых плодов не отличается от контрольных значений.

Таблица 1 Основные показатели репродуктивной функции самок крыс Вистар , оплодотворённых самцами , половые клетки которых облучены на стадии зрелых сперматозоидов

|

Условия экспериментов |

Число оплодотворенных самок в группе |

Индекс беременности (%) |

Прирост массы тела самок к родам (%) |

Потеря массы тела самками в родах (%) |

Продолжительность беременности (сут) |

Число живых новорожденных крысят в помёте |

||

|

на одну самку |

на одного крысёнка |

|||||||

|

Самки F0 + сперматозоиды самцов-родителей, облучённых в дозе: |

1,5 Гр Контроль |

51 58 |

96,1±2,7 87,9±4,3 |

41,5±1,1* 54,1±2,1 |

5,07±0,07 5,94±0,62 |

0,74±0,07 0,63±0,09 |

22,1±0,1 22,0±0 |

7,4±0,3* 9,2±0,5 |

|

1,0 Гр Контроль |

56 52 |

83,9±4,9 90,4±4,1 |

45,9±1,3 43,5±2,5 |

4,73±0,43 4,26±0,74 |

0,60±0,07 0,44±0,08 |

22,0±0,1 22,0±0 |

8,6±0,4* 10,3±0,5 |

|

|

0,5 Гр Контроль |

67 45 |

92,5±3,2 88,9±4,7 |

51,6±1,4 51,8±2,0 |

5,24±0,27* 6,64±0,43 |

0,75±0,05 0,80±0,07 |

22,1±0,1 22,1±0,1 |

7,2±0,4* 8,8±0,5 |

|

|

Самки F1 + сперматозоиды самцов-прародителей, облучённых в дозе: |

1,5 Гр Контроль |

53 45 |

84,9±4,9 88,9±4,7 |

51,4±1,5 51,8±2,0 |

6,02±0,48 6,64±0,43 |

0,70±0,08 0,80±0,07 |

22,1±0,1 22,1±0,1 |

9,3±0,5 8,8±0,5 |

|

1,0 Гр Контроль |

53 58 |

94,3±3,2 87,9±4,3 |

50,2±1,4 54,1±2,1 |

5,03±0,34 5,94±0,62 |

0,50±0,04 0,63±0,09 |

22,0±0 22,0±0 |

9,8±0,3 9,2±0,5 |

|

|

0,5 Гр Контроль |

54 64 |

87,0±4,6 92,2±3,4 |

42,1±2,1 44,6±2,1 |

4,87±0,07* 3,65±0,36 |

0,49±0,06 0,37±0,04 |

22,1±0,1 22,0±0,1 |

10,3±0,5 10,2±0,4 |

|

Примечание : В этой и последующих таблицах знаком (*) обозначены значения , достоверно ( р <0,05) отли чающиеся от соответствующего биологического контроля для данной подопытной группы .

Таблица 2

Основные показатели эмбриогенеза потомства двух поколений отцов крыс Вистар , половые клетки которых облучены на стадии зрелых сперматозоидов

|

Условия экспериментов |

Число беременных самок |

Число желтых тел на |

Внутриутробная гибель зародышей, % |

Число живых .Шодовна. |

Кранио-каудаль-_уый_ра5а- |

Масса тела |

|||

|

предим-плантационная |

постимплантационная |

суммарная |

|||||||

|

Потомство первого поколения самцов, облучённых в дозе: |

1,5 Гр Контроль |

в группе 23 |

одну1 самку 12,5±0,4 |

9,8±1,9 5,3±1,3 |

21,3±2,8* 7,7±1,6 |

29,0±2,9* 12,6±1,9 |

однуМамку 11,0±0,6 |

й^рзпло-ао,.41м)м |

2,12±0,02* 2,22±0,03 |

|

1,0 Гр Контроль |

21 24 |

11,5±0,4 12,2±0,6 |

3,3±1,2* 11,6±1,9 |

15,9±2,4* 9,3±1,8 |

18,7±2,5 19,8±2,3 |

9,3±0,5 9,8±0,8 |

30,5±0,1 30,0±0,3 |

2,37±0,03 2,41±0,09 |

|

|

0,5 Гр Контроль |

21 18 |

10,5±0,4 10,4±0,3 |

10,4±0,4* 2,8±1,1 |

16,6±2,6* 5,7±1,7 |

25,2±2,9* 7,7±2,0 |

7,9±0,5* 9,8±0,3 |

30,7±0,1 30,6±0,1 |

2,31±0,01 2,30±0,02 |

|

|

Потомство второго поколения самцов, облучённых в дозе: |

1,5 Гр Контроль |

19 18 |

11,6±0,5 10,4±0,3 |

12,2±2,2* 2,8±1,1 |

8,8±2,0 5,7±1,7 |

19,9±2,7* 7,7±2,0 |

9,3±0,7 9,8±0,3 |

30,8±0,1 30,6±0,1 |

2,29±0,01 2,30±0,02 |

|

1,0Гр Контроль |

23 23 |

11,8±0,3 12,5±0,4 |

8,5±1,7 5,3±1,3 |

6,4±1,6 7,7±1,6 |

14,3±2,1 12,6±1,9 |

10,1±0,4 11,0±0,6 |

27,4±0,2 27,4±0,3 |

2,15±0,03 2,22±0,03 |

|

|

0,5 Гр Контроль |

19 22 |

12,0±0,3 12,0±0,4 |

8,8±1,9 9,2±1,8 |

7,0±2,5 2,2±1,0 |

15,7±2,5 12,0±2,1 |

10,2±0,6 10,5±0,6 |

30,8±0,2 30,1±0,2 |

2,35±0,04 2,30±0,02 |

|

Таблица 3

Основные показатели раннего постнатального онтогенеза потомства двух поколений отцов крыс Вистар, половые клетки которых облучены на стадии зрелых сперматозоидов

|

Условия экспериментов |

Число живых новорожденных крысят в группе |

Величина помёта на одну самку |

Масса тела, г |

Выживаемость крысят за 28 сут. жизни, % |

Число живых крысят в помёте к 28 сут. жизни |

||

|

новорожденных крысят |

28-суточных крысят |

||||||

|

Потомство первого поколения самцов, облучённых в дозе: |

1,5 Гр Контроль |

186 261 |

7,4±0,3* 9,2±0,5 |

5,1±0,1* 5,5±0,1 |

55,4±0,8 53,2±1,4 |

87,6±2,4 82,0±2,4 |

6,5±0,2 7,5±0,6 |

|

1,0 Гр Контроль |

207 236 |

8,6±0,4* 10,3±0,5 |

6,2±0,1 5,8±0,2 |

61,4±1,5 56,9±1,8 |

93,7±1,7 92,8±1,7 |

8,1±0,3* 9,5±0,5 |

|

|

0,5 Гр Контроль |

294 185 |

7,2±0,4* 8,8±0,5 |

5,6±0,1 5,8±0,1 |

63,1±1,3 62,0±1,6 |

83,3±2,2* 93,5±1,8 |

6,0±0,5* 8,2±0,6 |

|

|

Потомство второго поколения самцов, облучённых в дозе: |

1,5 Гр Контроль |

224 185 |

9,3±0,5 8,8±0,5 |

5,8±0,1 5,8±0,1 |

62,0±0,7 62,0±1,6 |

95,5±1,4 93,5±1,8 |

8,9±0,4 8,2±0,6 |

|

1,0 Гр Контроль |

236 261 |

10,3±0,3 9,2±0,5 |

5,7±0,1 5,5±0,1 |

55,1±1,2 53,2±1,4 |

85,8±2,3 82,0±2,4 |

8,4±0,3 7,5±0,6 |

|

|

0,5 Гр Контроль |

287 357 |

10,3±0,5 10,2±0,4 |

5,6±0,1* 5,9±0,1 |

56,6±1,5 58,4±2,0 |

95,8±1,2 93,8±1,3 |

9,8±0,5 9,3±0,4 |

|

Постнатальное развитие крысят первого поколения самцов, облучённых в дозах 1,0 и 1,5 Гр, существенно не отличается от развития потомства контрольных животных (таблица 3), что, как нам представляется, связано с тем, что в эмбриогенезе выживают наиболее радиорези-стентные особи, о чём свидетельствуют показатели их постнатальной выживаемости. Масса тела новорожденных крысят, сниженная у потомства первого поколения самцов, облучённых в дозе 1,5 Гр, к концу срока наблюдения не отличается от массы тела контрольных животных. Обращает на себя внимание снижение постнатальной выживаемости потомства первого поколения крысят при наименьшей из избранных доз облучения самцов (0,5 Гр), что, вероятно, определяется их меньшей приспособленностью к условиям постнатальной жизни. У крысят потомства второго поколения лишь после облучения самцов-прародителей в дозе 0,5 Гр снижена масса тела новорожденных особей, которая также нормализуется к концу срока наблюдения. Такие показатели, как время начала отлипания ушной раковины, появление первичного волосяного покрова, прорезывания зубов, раскрытия глаз ничем не отличались от аналогичных контрольных значений у потомства обоих поколений, поэтому в статье не приводятся.

Заключение

Представленные материалы свидетельствуют о том, что даже такие относительно малые дозы однократного радиационного воздействия на самцов крыс вызывают объективно регистрируемые нарушения репродуктивной функции оплодотворённых ими самок и антенатального и постнатального развития потомства преимущественно первого поколения, однако и во втором поколении при дозе радиационного воздействия 0,5 Гр на самцов отмечаются, хотя и менее выраженные, нарушения репродуктивной функции самок первого поколения и снижение массы тела новорожденных потомков второго поколения. Вероятно, данная доза близка к пороговой для индукции повреждений в гаметах крыс-самцов, а выявленные нами нарушения свидетельствуют о нестабильности генома потомков облучённых родителей [1], которую следует учитывать при разработке мероприятий по сохранности генофонда и животных, и человека.

Список литературы Реализация лучевых эффектов в онтогенезе потомства двух поколений самцов, половые клетки которых облучены однократно в нестерилизующих дозах на стадии зрелых сперматозоидов

- Дуброва Ю.Е. Нестабильность генома среди потомков облучённых родителей. Факты и их интерпретация//Генетика. 2006. Т. 42, № 10. С. 1-10.

- Палыга Г.Ф., Закощиков К.Ф., Эпатова Т.В. и др. Влияние общего гамма-облучения самок на беременность и постнатальное развитие потомства//Архив анатомии, гистологии и эмбриологии. 1984. Т. LXXXVII, № 12. С. 71-76.

- Albers-Schõnberg H.E. Űber eine bisher unbekannte Wirkung der Rǒntgenstrahlen auf den Organismus der Tiere//Mǔnchen Medicinische Wochenschrift. 1903. № 50. P. 1859-1960.

- Clermont Y., Leblond C., Messier B. Dures du cycle de l'epithehelium seminaliandu Raat//Archiv Anat., Microsc., Morphol. Exp. 1959. V. 48. P. 37-56.