Реализация новой модели планового повышения квалификации работников системы образования Калининградской области

Автор: Вейдт В.П.

Журнал: Научное обеспечение системы повышения квалификации кадров @journal-ipk74

Рубрика: Научные сообщения

Статья в выпуске: 2 (63), 2025 года.

Бесплатный доступ

Проблема исследования и обоснование ее актуальности. В последнее десятилетие особое внимание уделяется качеству дополнительного профессионального образования. Реализуемый в 2019–2024 годах национальный проект «Образование» и утвержденные для достижения показателей проекта концептуальные документы стали фактором для разработки и реализации новых моделей повышения квалификации, направленных на обеспечение непрерывного профессионального развития работников системы образования. Национальный проект «Молодежь и дети» также задает высокую планку к уровню развития профессиональных компетенций педагогических работников и управленческих кадров. Представленная в статье модель повышения квалификации призвана ответить на актуальные вызовы в области подготовки слушателей для повышения качества общего образования. Цель исследования состоит в выявлении ключевых организационно-содержательных особенностей реализации новой модели планового повышения квалификации работников системы образования Калининградской области, соответствующей Ядру ДППО. Методология (материалы и методы). Основным методом исследования стало моделирование. В качестве методологической основы реализации модели планового повышения квалификации выступил компетентный подход и совокупность основополагающих принципов как базовых установок, в соответствии с которыми осуществляется процесс реализации модели на практике (принципы вариативности, андрагогичности, доказательного повышения квалификации, адресности, практической направленности учебных занятий). Результаты. Модель планового повышения квалификации реализуется в соответствии с тремя этапами: на первом — осуществляется диагностика профессиональных компетенций, выявляющая высокий, средний и минимальный уровни профессиональных дефицитов работников региональной системы образования; на втором — организуется проектирование образовательных маршрутов в соответствии с результатами диагностики; на третьем — происходит плановое повышение квалификации согласно разработанному образовательныму маршруту. Уделяется внимание тому, что для качественной реализации модели необходимо включение в деятельность подготовительного и аналитического этапов. В статье приводятся аргументы в пользу эффективности новой модели, а также указываются сложности и ограничения, с которыми можно столкнуться при реализации модели планового повышения квалификации, соответствующей Ядру ДППО.

Модель планового повышения квалификации, Ядро ДППО, дополнительное профессиональное образование, непрерывное профессиональное образование, обучение педагогических работников, обучение управленских кадров, образовательный маршрут, диагностика профессиональных компетенций, индивидуализация обучения, компетентностный подход, принципы реализации модели

Короткий адрес: https://sciup.org/140309815

IDR: 140309815 | УДК: 378.091.398

Текст научной статьи Реализация новой модели планового повышения квалификации работников системы образования Калининградской области

Национальный проект «Образование», реализуемый в 2019–2024 годах1, позволил не только по-новому посмотреть на систему дополнительного профессионального образования, в том числе выявить и тиражировать успешные практики повышения квалификации, но и трансформировать ее с учетом актуальных потребностей педагогического и управленческого сообществ. Так, внедрены новые механизмы научно-методического сопровождения работников системы образования, в том числе появились региональные методические активы, участники которых осуществляют наставническую деятельность в формате «равный — равному». В этот же период благодаря реализации «каскадной» модели в регионах организовано обучение всех педагогических работников и управленческих кадров по вопросам реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования; осуществлено массовое повышение квалификации учителей таких приоритетных учебных предметов, как «Математика», «Физика», «Биология», «История» и т. д., а чуть позднее — преподавателей-организаторов основ безопасности и защиты Родины и учителей труда (технологии). Более того, на основании утвержденной Концепции создания единой федеральной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров2 в субъектах Российской Федерации были созданы условия для обеспечения профессионального роста работников системы образования. В первую очередь произошла перестройка дополнительного профессионального образования с учетом реализации на практике принципа персонификации. Индивидуальные образовательные маршруты, проектируемые на основе выявленных профессиональных дефицитов, стали действенным инструментом по вовлечению педагогов и управленцев в процесс непрерывного профессионального образования с учетом имеющихся в регионе ресурсов (кадровых, материальнотехнических, финансово-экономических, информационных и пр.).

Сложно не согласиться с тем, что федеральные инициативы последнего десятилетия, направленные на повышение качества подготовки, переподготовки, повышения квалификации работников системы образования, стали фактором формирования и внедрения в практику новых моделей (авторских и институциональных), преследующих цели не просто устранения кадрового дефицита, но и обеспечения профессионального роста педагогов и управленцев с учетом их потребностей и запросов. Одним из ярких примеров авторской модели (М. Н. Кожевникова) является концептуальная модель педагогического образования «Творческий автономный рефлексивный учитель» (ТАРУ), системообразующим основанием которой выступает субъектность педагога, а центральной осью — самосознание, предполагающее определение учителем своих профессионально-личностных целей. В практической деятельности реализация основных принципов модели ТАРУ проявляется в организации обучения в форме практического тренинга с упором на развитие творческой личности, проявление критического педагогического мышления и формирование навыков профессиональной рефлексии вне зависимости от предметной области (сферы профессиональной деятельности) [1, с. 102–136]. Что касается институциональных моделей, то они также отличаются широчайшим разнообразием: к примеру, Ставропольским государственным педагогическим институтом разработана персонифицированная модель повышения квалификации, внедренная в практику за счет реализации диагностикопроектировочного, содержательно-методического, организационно-технологического и диагностико-аналитического компонентов [2]; модель непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников, спроектированная Рязанским институтом развития образования, включает три содержательных контура, первый из которых включает первичное построение индивидуального образовательного маршрута на основе результатов входящей региональной диагностики профессиональных компетенций и формальное повышение квалификации, а второй и третий контуры предполагают корректировку маршрутов с назначением дополнительных образовательных событий регионального, муниципального и школьного уровней [3] и т. д.

Обратимся к еще одному концептуальному документу в сфере развития дополнительного профессионального образования. В 2023 году Коллегией Министерства просвещения Российской Федерации были одобрены Методические рекомендации по профессиональному развитию педагогических работников на основе единых подходов к дополнительным профессиональным программам повышения квалификации («Ядро дополнительного профессионального педагогического образования» (Ядро ДППО))3. Ядро ДППО представляет собой систему требований и принципов к организации и содержанию дополнительного профессионального образования, при этом повышение квалификации признается фундаментальной основой непрерывного профессионального образования педагогических работников и управленческих кадров. Образовательные программы, предлагаемые работникам системы образования, должны учитывать результаты диагностики профессиональных компетенций и (или) детские образовательные дефициты, выявленные в ходе независимых диагностик образовательных результатов обучающихся (ЕГЭ, ВПР и пр.). В соответствии с данным основополагающим положением программы повышения квалификации делятся на восполняющие профессиональные дефициты (восполняющие программы) и развивающие профессиональные компетенции (развивающие программы).

В Калининградской области в связи с имеющимся многолетним опытом в области организации диагностики профессиональных компетенций работников системы образования и индивидуализации процесса повышения квалификации было принято решение об апробации с 2024 года новой модели планового повышения квалификации4, разработанной в соответствии с Ядром ДППО, но учитывающей региональную специфику. Добавим, что новый национальный проект «Молодежь и дети»5

также подтверждает значимость качественной подготовки педагогических работников и управленческих кадров для достижения ключевой цели проекта — «становление и развитие поколения российских граждан, патриотически настроенного, высоконравственного и ответственного, способного обеспечить суверенитет, конкурентоспособность и дальнейшее развитие России».

Таким образом, целью исследования является выявление ключевых организационносодержательных особенностей реализации новой модели планового повышения квалификации работников системы образования Калининградской области, соответствующей Ядру ДППО.

Обзор литературы

Логика настоящей статьи требует обращения к литературе по проблемам моделирования в образовании и повышения квалификации педагогических работников и управленческих кадров. Добавим, что более пристальное внимание мы остановим на тех исследованиях, которые выступили концептуальной основой при изменении подхода к организации и содержанию планового повышения квалификации работников системы образования Калининградской области в условиях внедрения Ядра ДППО. Анализ научно-педагогических источников показал, что моделирование в образовании является одним из самых распространенных методов познания. К моделированию прибегают на всех уровнях и ступенях образования: и в дошкольном образовании (например, [4]), и в условиях школьного обучения (например, [5]), и в рамках профессиональной подготовки будущих специалистов (например, [6]), и, конечно, в системе дополнительного профессионального образования педагогических работников и управленских кадров (например, [7]).

Большой вклад в развитие метода моделирования образовательной среды внес В. А. Ясвин. Разработанная им методика векторного моделирования на основе комплексного анализа ответов работников конкретной образовательной организации на ряд диагностических вопросов позволяет определить тип образовательной среды и представить достаточно точную ее характеристику. Построенная система координат, включающая оси «пассивность — активность» и «свобода — зависимость», являет собой век- торную модель конкретного учреждения, по которой можно наглядно судить о направленности образовательной среды на создание условий для проявления активности и личностной свободы обучающихся [8]. Подробное описание процесса моделирования можно обнаружить в исследовании А. М. и Д. А. Новиковых. Так, ученые выделяют три стадии моделирования (построение, оптимизация и выбор модели), приводят требования, предъявляемые к моделям (ингерентность, простота и адекватность), описывают методы моделирования (качественные и количественные, содержательные и формальные, использующие средства естественного языка и использующие специальные языки). Важно отметить, что моделирование, по мнению Новиковых, является одной из четырех стадий фазы проектирования проекта, под которым понимается целенаправленное изменение отдельной системы [9]. Модель, создаваемая в процессе моделирования, в зависимости от ее вида (вещественноматематическая, физическая или логикосемиотическая), как правило, выражается в виде схемы, формулы, физической конструкции и т. д. [10, с. 103]. Нам близка позиция В. И. Писаренко относительно того, что модель в педагогике представляет собой специально сконструированный процесс в целях воспроизведения педагогической реальности в новых условиях [11, с. 59-60]. Поскольку разработка модели может осуществляться для отображения прошедшей, настоящей и будущей реальности, этапы моделирования различаются: к примеру, после проектирования модели будущего, выступающей ориентировочной основой для совершенствования образовательного процесса, следует обязательный этап исследования модели (то есть практической реализации) с последующей корректировкой модели в случае необходимости [12, с. 13]. В настоящее время существует множество подходов к организации дополнительного профессионального образования (аксиологический, модульно-компетентност-ный, системный и мн. др.); наблюдается разнообразие моделей повышения квалификации (традиционные и инновационные, учитывающие региональную специфику и отвечающие федеральным тенденциям); предлагаются различные форматы проведения занятий (стажировки, образовательные экскурсии, практику- мы, мастер-классы, проектная деятельность и пр.). Однако, несмотря на значительные различия в организационно-содержательных аспектах дополнительного профессионального образования, связанные в первую очередь с имеющимися в образовательной организации условиями, все же можно выделить несколько актуальных трендов:

-

— персонификация и индивидуализация освоения слушателями образовательных программ [13];

-

— цифровизация процесса обучения и научно-методического сопровождения работников системы образования [14];

-

— практико-ориентированность курсов, предполагающая не только использование в дальнейшей профессиональной деятельности полученной во время обучения информации, но и формирование новых умений в деятельностных формах организации занятий, обмен опытом, осуществление рефлексии [15].

Еще раз отметим, что в последние годы на федеральном уровне задан вектор по повышению качества дополнительного профессионального образования. Поскольку программы повышения квалификации не подлежат государственной аккредитации, а требования к их разработке и реализации регламентированы фактически только двумя основополагающими документами (Федеральным законом № 273-ФЗ (статья 76) и приказом Минобрнауки России № 499), то появились новые механизмы регулирования этого вида деятельности. Так, с 2019 года сначала в апробационном, а затем и в массовом режиме осуществляется профессиональнообщественная экспертиза программ на Едином федеральном портале дополнительного профессионального образования . Кульминационной точкой в обеспечении высокого качества дополнительных профессиональных программ можно считать одобрение Коллегией Минпроса России Ядра ДППО, задающего требования к современным программам повышения квалификации (в частности, к их содержанию и структуре, минимальному объему часов) и электронным учебно-методическим комплексам, включающим учебные материалы для успешной реализации программ в очной, очно-заочной и заочной формах с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения.

Методология (материалы и методы). Основным методом исследования выступило моделирование, основное преимущество которого заключается в синтезе теории и практики. Эффективность построенной на основании логических конструкций и научных абстракций модель в дальнейшем проверялась в ходе эмпирического исследования (апробации). Между тем настоящая статья посвящена описанию именно стадии реализации модели, то есть технологического воплощения модели в реальный процесс дополнительного профессионального образования, при этом необходимо заметить, что в тексте не затрагиваются вопросы оценки результативности модели, создания условий проведения апробации, разработки критериев отбора участников и пр. Все эти проблемы требуют отдельного осмысления и могут стать предметом дальнейшего исследования авторов.

Методологической основой реализации модели планового повышения квалификации работников системы образования Калининградской области выступил компетентност-ный подход, а также ряд базовых принципов, определяющих содержание и способы организации дополнительного профессионального образования.

Компетентностный подход нашел свое отражение в двух концептуальных положениях, принятых за основу при реализации модели.

С одной стороны, поскольку «компетенция — это внешне заданная норма» [цит. по: 16, с. 10], то все мероприятия (курсы повышения квалификации, научно-методическое сопровождение и пр.), предлагаемые работникам региональной системы образования после прохождения диагностики профессиональных компетенций, в соответствии со статьей 76 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» направлены на «совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации»6. Требования к квалификации, в свою очередь, заданы профессиональными стандартами в сфере образования и (или) квалификационными характеристиками должностей работников системы образования, представленными в Едином квалификационном справочнике. Таким образом, при разработке любого образовательного маршрута осуществляется учет зафиксированных в нормативных документах профессиональных компетенций, необходимых для успешного осуществления педагогической (управленческой) деятельности. С другой стороны, компетент-ностный подход подразумевает такую организацию процесса обучения, при котором не просто совершается передача и прием информации (актуальной, важной, полезной), но и приобретается новый профессиональный опыт. Достижение этих целей возможно только в практической деятельности, ориентированной на приобретение нового знания (когнитивный аспект), отработку алгоритмов действий (технологический аспект), осуществление рефлексии (ориентационный аспект), при этом благополучный эмоциональный фон выступает важнейшим фактором образования и преобразования опыта [17]. В таком случае получается, что процесс обучения должен отвечать как минимум двум требованиям — быть практико-ориентированным и интерактивным. Методологическую основу реализации модели составила совокупность основополагающих принципов как базовых установок, задающих организационносодержательные нормы для осуществления процесса обучения:

-

— принцип вариативности , проявляющийся в ситуациях выбора работником системы образования вариантов для своего дальнейшего профессионального развития с учетом результатов диагностики профессиональных компетенций — программы повышения квалификации и (или) образовательно-го(ых) модуля(ей), а также перечня межкурсовых мероприятий [18];

-

— принцип андрагогичности , подразумевающий использование таких форм, методов, приемов и средств обучения, которые ориентированы прежде всего на взрослого обучающегося как субъекта образовательной деятельности, уже обладающего некоторым опытом [19] и определенным запросом на профессиональное развитие;

-

— принцип доказательного повышения квалификации , заключающийся в разработке и реализации образовательных программ в соответствии с результатами диагностики профессиональных компетенций — восполняющих или развивающих;

-

— принцип адресности , позволяющий индивидуализировать процесс непрерывного профессионального образования, в том числе через научно-методическое сопровождение работников системы образования Калининградской области региональными методистами или наставниками;

— принцип практической направленности учебных занятий , реализуемый на практике через осуществление обучения преимущественно в деятельностных формах, при этом в календарном учебном графике каждой программы повышения квалификации не менее одного дня отведено на очное обучение.

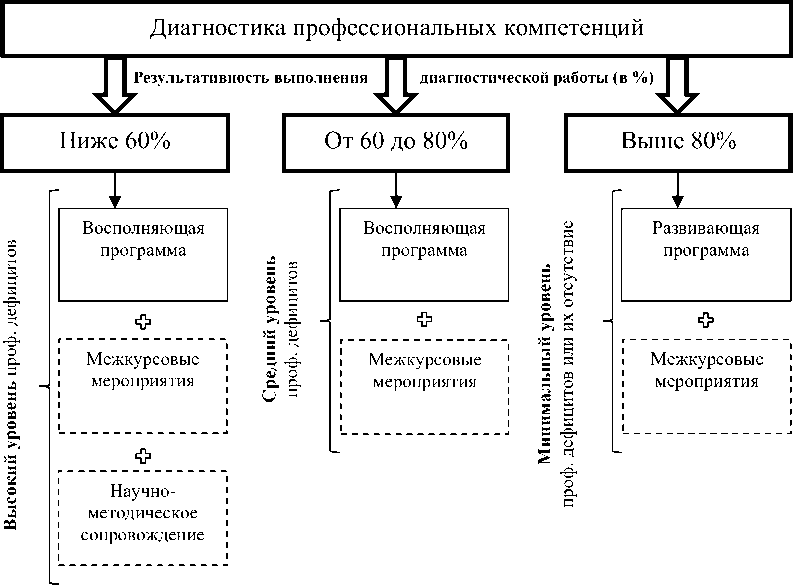

В соответствии с компетентностным подходом и системой ключевых принципов модель планового повышения квалификации работников системы образования Калининградской области, соответствующая Ядру ДППО, предполагает три варианта развития событий для педагогов и управленцев, продемонстрировавших в ходе диагностики профессиональных компетенций высокий, средний и минимальный уровни профессиональных дефицитов (рис. 1).

По виду новую модель планового повышения квалификации можно отнести скорее к функциональной [20], поскольку, с одной стороны, в ней представлена определенная последовательность действий, направленная на достижение цели ее разработки и реализации, а именно — профессиональное развитие работников системы образования Калининградской области, а с другой — модель ориентирована на индивидуализацию и персонификацию образовательного процесса, устранение профессиональных дефицитов и удовлетворение образовательных запросов слушателей.

Именно функциональной модели присущи такие важные характеристики, как воспроизводимость в других условиях (например, в ином регионе), множественность пути (вариативность действий), ориентированная на различные результаты [11], учет андрагогических особенностей процесса обучения, проявляющийся в (не)принятии, (не)согласовании и (или) корректировке работником образования предложений по дальнейшему профессиональному развитию.

Результаты и их описание. В соответствии с целью исследования представим организационно-содержательные особенности реализации модели планового повышения квалификации работников системы образования Калининградской области, соответствующей Ядру ДППО.

Итак, на первом этапе организуется диагностика профессиональных компетенций педагогических работников и управленческих кадров, претендующих на плановое повышение квалификации в текущем календарном году, с помощью которой осуществляется установление уровня владения потенциальными слушателями профессиональными компетенциями.

В соответствии с локальным нормативным актом Калининградского областного института развития образования7 диагностика проводится преимущественно в очном формате с использованием заданий в тестовой форме, элементами решения ситуационных задач («кейсов»), однако не исключает использование дистанционных образовательных технологий.

Диагностическая работа8, как правило, состоит из трех частей и включает задания:

-

1) по профилю педагогической или управленческой деятельности (предметная часть);

Рис. 1. Модель планового повышения квалификации работников системы образования Калининградской области, соответствующая Ядру ДППО

Таблица 1

Варианты индивидуализации образовательного маршрута учителя математики по итогам диагностики профессиональных компетенций

|

Результативность выполнения диагностической работы |

Предлагаемая программа повышения квалификации, количество часов |

Перечень предлагаемых дополнительных мероприятий |

|

Ниже 60 (высокий уровень профессиональных дефицитов) |

«Методы решения геометрических задач», 36 часов |

|

|

От 60 до 80% (средний уровень профессиональных дефицитов) |

«Преподавание учебного курса „Вероятность и статистика“ в рамках обновленного ФГОС ООО», 44 часа |

|

Полный перечень межкурсовых мероприятий представлен в годовом плане института.

|

Результативность выполнения диагностической работы |

Предлагаемая программа повышения квалификации, количество часов |

Перечень предлагаемых дополнительных мероприятий |

|

Выше 80% (минимальный уровень профес сиональных дефицитов или их отсутствие) |

«Основы олимпиадной подготовки школьников по математике», 48 часов |

|

-

2) на знание основ методики обучения (методики преподавания предмета) или знание методов, форм, средств, приемов, основ педагогических технологий (методическая часть);

-

3) на знание нормативно-правовых аспектов образовательной деятельности или управления образовательной деятельностью (нормативноправовая часть).

По итогам первого этапа реализации модели, то есть на основании анализа результативности выполнения работниками системы образования диагностики профессиональных компетенций, а также с учетом анализа наиболее часто встречающихся ошибок, институт предлагает слушателям вариант образовательного маршрута.

В таблице 1 представлены примеры индивидуализации процесса обучения для учителей математики, набравших по результатам диагностики профессиональных компетенций ниже 60% (вариант 1), от 60 до 80% (вариант 2) и от 80% (вариант 3).

Отметим также, что второй этап реализации модели подразумевает согласование со слушателем предлагаемого институтом образовательного маршрута и внесение в него корректировок при необходимости.

На третьем этапе осуществляется процесс планового повышения квалификации в соответствии с разработанным образовательным маршрутом. Здесь важно отметить, что слушатель имеет право выбрать поток обучения (до пяти вариантов периодов реализации программы). Участие в дополнительных мероприятиях (семинарах, консультациях, региональных проектах и пр.) происходит в течение всего календарного года.

Несмотря на то, что модель включает в себя только три этапа, необходимо выделить еще два этапа, выходящие за рамки ее реализации, а именно подготовительный этап , включающий разработку от трех до шести вариантов диагностических работ, не менее двух программ повышения квалификации (плюс учебнометодических комплексов и дистанционных курсов к ним), а также аналитический этап , реализуемый в середине и конце года, когда методисты института осуществляют анализ результативности планового повышения квалификации, планируют и корректируют свою деятельность по организации научнометодического сопровождения слушателей с учетом анализа типичных ошибок участников ГИА, ключевых направлений государственной политики в сфере образования и региональных вызовов.

Необходимо отметить, что на каждом этапе реализации модели планового повышения квалификации в обязательном порядке учитываются принципы, задающие способы организации обучения и выстраивающие своего рода рамки взаимодействия со слушателями. Так, например, обеспечение принципа вариативности происходит абсолютно на всех этапах (от выбора формы проведения диагностики профессиональных компетенций до согласования со слушателем перечня межкурсовых мероприятий). Поддержка и развитие субъектной позиции работника системы образования (принцип андрагогичности) реализуется, в частности, за счет деятельностных форм организации занятий, на которых происходит обращение к имеющемуся профессиональному опыту слушателя, создаются условия для про- явления активности и инициативности, а также осуществления рефлексии. Важно, что ни на одном из этапов реализации модели работнику системы образования не навязываются мероприятия, проекты и пр.; участие в них — сугубо добровольное. В соответствии с принципом доказательного повышения квалификации образовательные программы разрабатываются на основании тщательного анализа кадрового потенциала региона по направлениям «Стаж профессиональной деятельности», «Место работы — город/село», «Аттестационная категория», «Результативность диагностики профессиональных компетенций», «Результативность итоговой аттестации слушателей», «Обратная связь по итогам реализации программ», «Другие пройденные курсы повышения квалификации» и т. д. Также при необходимости составляется «портрет учителя» определенного муниципального округа. Принцип адресности проявляется не только в разработке образовательных маршрутов, ориентированных на устранение конкретных профессиональных дефицитов и развитие определенных профессиональных компетенций, но и в возможности персонализированного научно-методического сопровождения через участие в таких региональных проектах, как «Балтийский клуб менторов», «Лига учителей-наставников», «Пед-Кубрик», «Цифровые наставники» и пр. Наконец, принцип практической направленности учебных занятий реализуется через деятельностные формы обучения, чаще всего выходящие за стены института с целью познакомить слушателей с возможностями региональной системы образования (к примеру, стажировки в музеях, лабораторные работы на базе университета, образовательные экскурсии на промышленных предприятиях и т. п.).

Обсуждение

Разработанная и реализуемая в Калининградской области модель планового повышения квалификации, соответствующая Ядру ДППО, ориентирована в первую очередь на повышение качества общего образования за счет непрерывного профессионального развития педагогических работников и управленческих кадров. Образовательные маршруты, проектируемые на основании диагностики профессиональных компетенций, могут включать целый комплекс мероприятий — повышение квалификации, участие в межкурсовых мероприятиях и региональных проектах, пр.

Новая модель учитывает индивидуальный запрос слушателя и его возможности, позволяет занять активную позицию, обеспечивает методическую поддержку в решении сложных профессиональных задач. Между тем реализация модели, соответствующей Ядру ДППО, требует серьезных организационных усилий. Кроме того, можно выделить еще ряд таких сложностей и ограничений, как:

-

— разработка качественных диагностических работ, что вызывает необходимость проведения предварительной экспертизы заданий (особенно в части отсутствия содержательных ошибок в формулировках вопросов и в перечне вариантов ответов для заданий в тестовой форме);

-

— необходимость наличия достаточного числа дополнительных профессиональных программ повышения квалификации для всех категорий работников системы образования, позволяющих восполнить часто встречающиеся профессиональные дефициты и развить профессиональные компетенции;

-

— невозможность устранить комплекс профессиональных дефицитов работников системы образования только за счет реализации одной программы повышения квалификации и нескольких межкурсовых мероприятий;

— трудозатратность в формировании, корректировке и согласовании образовательных маршрутов, если отсутствует специальный интернет-ресурс, позволяющий автоматизировать эти процессы.

Помимо представленных сложностей и ограничений, важно отметить, что реализация модели требует создания благоприятного психологического климата для работы с каждым слушателем, в том числе корректное доведение результатов диагностики до работников системы образования с сохранением конфиденциальности данных; совместное обсуждение и корректировка образовательных маршрутов (ненавязывание варианта индивидуализации процесса обучения); гибкое реагирование на возникающие у педагогических работников и управленческих кадров сложности в работе, оперативная и грамотная обратная связь.

Заключение

Несмотря на то, что модель планового повышения квалификации работников системы образования Калининградской области, соответствующая Ядру ДППО, реализуется в настоящее время в апробационном режиме, уже сейчас можно выделить несколько решенных за год задач:

-

1) произошло обобщение и структуризация имеющегося в Калининградском областном институте развития образования опыта в области реализации дополнительного профессионального образования, что позволило включить в модель тщательно отобранные и успешные практики обучения и научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров;

-

2) организовано качественное изучение образовательного запроса работников системы образования Калининградской области в части актуальных тематик программ повышения квалификации, а после проведения диагностики профессиональных компетенций осуществлено соотнесение образовательных запросов с выявленными дефицитами профессиональных компетенций, ставшее основной для разработки актуальных практико-ориентированных программ;

-

3) созданы условия для формирования у педагогических работников и управленских кадров ответственности за результативность своего обучения, развития позиции субъекта дополнительного профессионального образования; выработана привычка посещения межкурсовых мероприятий и участия в онлайн-консультациях по профилю профессиональной деятельности для решения вопросов, вызывающих затруднения.

Представленные в настоящей статье организационно-содержательные особенности реализации новой модели планового повышения квалификации, соответствующей Ядру ДППО, в первую очередь имеют отношение к ее этапам и принципам, за счет которых модель может быть растиражирована в других регионах России.