Реализация права на образование в музыкальных вузах Поволжья в 1950-е - 1960-е годы: проблемы и пути их решения

Автор: Суетин Илья Николаевич

Журнал: Поволжский педагогический поиск @journal-ppp-ulspu

Рубрика: История и философия образования и воспитания

Статья в выпуске: 2 (36), 2021 года.

Бесплатный доступ

В Российской Федерации остаются нерешенными ряд проблем в области реализации прав граждан на образование. Прогрессивным изменениям в данной сфере может помочь изучение и дальнейшее внедрение в практику опыта предшествующих поколений. Цель данной работы состоит в определении эффективности механизма реализации права на образование в музыкальных вузах Поволжья в 1950-е - 1960-е годы. Задачи исследования: проанализировать актуальные для 1950-х - 1960-х годов нормативные правовые акты в сфере отечественного образования в целом и музыкального профессионального образования в частности; изучить опубликованные и неопубликованные материалы, содержащие информацию об особенностях учебно- образовательного процесса в высших учебных заведениях музыкального профиля Поволжья в 1950-е - 1960-е годы; выявить проблемы в сфере реализации права на образование, существовавшие в музыкальных вузах региона в 1950-е - 1960-е годы и пути их решения. Источниковая база исследования включает опубликованные материалы (нормативные правовые акты, сборники документов, научные труды) и материалы центральных, областных и республиканских архивов (Государственного архива Российской Федерации; Государственного архива Саратовской области; Центрального архива Нижегородской области, Национального архива Республики Татарстан). В работе использовались научные методы, характерные для историко-правовых исследований: формально-юридический, сравнительно-правовой, историко-генетический, сравнительно-исторический. Исследование показало, что в 1950-е - 1960-е годы в музыкальных вузах Поволжья на высоком уровне осуществлялась реализация права обучающихся на образование. Изучение опубликованных источников и архивных документов позволило выявить степень эффективности механизма реализации права на образование в высших учебных заведениях музыкального профиля региона в 1950-е - 1960-е годы. Результаты исследования могут выступать базой для дальнейшего изучения вышеназванной проблемы в отечественных музыкально-образовательных учреждениях и послужить совершенствованию системы профессионального музыкального образования в Поволжье на современном этапе с учетом исторического опыта.

Музыкальные вузы, реализация права на образование, история, 1950-е - 1960-е годы, поволжье, музыкальные училища

Короткий адрес: https://sciup.org/142229496

IDR: 142229496 | УДК: 93 | DOI: 10.33065/2307-1052-2021-2-36-21-31

Текст научной статьи Реализация права на образование в музыкальных вузах Поволжья в 1950-е - 1960-е годы: проблемы и пути их решения

В Российской Федерации на современном этапе остаются нерешенными ряд проблем в области реализации прав граждан на образование. Исследователь О. В. Стульникова в целях совершенствования механизма реализации права на образование в России на современном этапе предлагает пересмотреть отношение государства к решению вопроса общедоступности образования, улучшения качества обучения и воспитания на всех ступенях образования, повышения эффективности муниципального и государственно-общественного управления в данной сфере, удовлетворения потребности в бюджетном финансировании системы образования и др. [Стульникова 2008: 3–4]. Отечественный правовед Д. А. Пашенцев считает, что позитивным изменениям в данной сфере мешают недофинансирование и коррупция в образовательной сфере. Не полностью решены и другие задачи: проблема доступности образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья; проблемы бесплатности и общедоступности образования; проблема реализации права на образование в свете расслоения общества по религиозному, имущественному, национальному и социальному признакам и др. [Пашенцев 2014: 10–12]. Очевидно, что требуется разработка современных правовых методов и средств, обновление государственной программы в области реализации гражданами своего конституционного права на образование. Под механизмами реализации гарантий права на образование в настоящем исследовании понимается совокупность условий, средств и мер, обеспечивающих возможность реально на практике осуществить предоставленные права и защиту данных прав от незаконных ограничений и посягательств [Образовательное 2018: 53].

Выработке сбалансированной стратегии государства по реализации права на образование сегодня может способствовать изучение опыта предшествующих поколений. Полагаем, что сопоставление тенденций прошлого и настоящего целесообразно будет провести в области высшего музыкального образования Поволжья, поскольку данный регион является одним из фаворитов по интенсивности развития музыкального профессионального образования. Во второй половине XX – начале XXI века на данной территории функционировали ведущие отечественные музыкальные вузы: Астраханская, Горьковская (Нижегородская), Казанская, Саратовская консерватории.

Цель данной работы состоит в определении эффективности механизма реализации права на образование в музыкальных вузах Поволжья в 1950-е – 1960-е годы. Задачи исследования: анализ актуальных для 1950-х – 1960-х годов нормативных правовых актов в сфере отечественного образования в целом и музыкального профессионального образования в частности; изучение опубликованных и неопубликованных материалов, содержащих информацию об особенностях учебно-образовательного процесса в высших учебных заведениях музыкального профиля Поволжья в заявленный период; выявить проблемы в сфере реализации права на образование, существовавшие в музыкальных вузах региона в 1950-е – 1960-е годы, а также наметить пути их решения.

В 1950-е – 1960-е годы на фоне форсированных показателей в развитии сельского хозяйства и промышленности, культуры и науки, роста материального обеспечения граждан СССР осуществлялась государственная политика, направленная на совершенствование системы образования, удовлетворяющей потребностям трудящихся в качественном и доступном просвещении и образовании.

Ключевые положения в области отечественного образовательного права в этот период были отражены в ст. 121 Конституции Советского Союза 1936 года: «Граждане СССР имеют право на образование. Это право обеспечивается всеобще-обязательным восьмилетним образованием, широким развитием среднего общего политехнического образования, профессионально-технического образования, среднего специального и высшего образования на основе связи обучения с жизнью, с производством, всемерным развитием вечернего и заочного образования, бесплатностью всех видов образования, системой государственных стипендий, обучением в школах на родном языке, организацией на заводах, в совхозах и колхозах бесплатного производственного, технического и агрономического обучения трудящихся» [Конституция СССР 1936]. Схожие нормы содержались в Конституции РСФСР 1937 года (ст. 125) [Конституция РСФСР 1937].

Важную роль в развитии системы отечественного образования играло принятие в 1958 году Закона СССР «Об укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии системы народного образования в СССР». Этот документ закреплял главные задачи высшей школы, к которым, согласно ст. 27, были отнесены: «подготовка высококвалифицированных специалистов, воспитанных на основе марксистско-ленинского учения, овладевших новейшими достижениями отечественной и зарубежной науки и техники, хорошо знающих практику дела, способных не только полностью использовать современную технику, но и создавать технику будущего; выполнение научно-исследовательских работ, способствующих решению задач коммунистического строительства; подготовка научно-педагогических кадров; повышение квалификации специалистов, занятых в различных отраслях народного хозяйства, культуры и просвещения; распространение научных и политических знаний среди трудящихся» [Закон СССР 1958].

Ряд положений данного закона был посвящен отдельным отраслям профессионального образования. Так, в ст. 35 содержались нововведения в области подготовки кадров по творческим специальностям: «При подготовке специалистов с высшим и средним образованием в области музыки, живописи, театрального и других видов искусства большее распространение должна получить система обучения без отрыва от производства с тем, чтобы обеспечить возможности для получения этого образования широкими кругами трудящихся и выявления талантов из народа» [Закон СССР 1958].

Музыкальные вузы (консерватории) традиционно являются в нашей стране музыкально-культурными и научно-образовательными центрами, объединяющими вокруг себя разветвленную сеть учреждений среднего музыкального образования (музыкальных училищ) и начальной музыкальной профессиональной подготовки (детских музыкальных школ). До 1953 года учредителем данных учебных заведений выступал комитет по делам искусств при Совете министров РСФСР, впоследствии – Министерство культуры РСФСР. Согласно Положению о Министерстве культуры РСФСР [Положение о Министерстве культуры РСФСР 1970], настоящее структурное объединение осуществляло руководство развитием музыкального, эстрадного, театрального, хореографического, декоративно-прикладного, изобразительного искусства и культурно-просветительной работой в РСФСР.

Нормы права по ключевым вопросам организации и деятельности образовательных организаций (материально-технической, финансовой и пр.), в частности, музыкального профиля, традиционно содержатся в локальных актах соответствующих учреждений. Одним из таких документов является устав организации [Сырых 2002: 260]. Так, согласно уставу Казанской государственной консерватории 1962 года, студентам предоставлялись следующие права: право на участие в творческой и научно-исследовательской деятельности кафедр вуза; право на получение стипендии и пользование общежитием; право на пользование аудиториями, кабинетами, библиотекой, лабораториями, читальным залом, музыкальными инструментами, концертными залами, спортивным инвентарем; право для студентов, совмещающих учебу с трудовой деятельностью, на дополнительные отпуска по месту работы [Развитие музыкального образования в Татарстане 2011: 165].

Ряд преимуществ имели студенты, отличающиеся хорошей успеваемостью, отсутствием нареканий за поведение, выполняющие требования учебных планов и программ в полном объеме. Такие обучающиеся наделялись правом на присвоение квалификации в соответствии с полученной специальностью и получение диплома (в том числе с отличием) об окончании учебного заведения, на преимущества при поступлении в аспирантуру (ассистентуру-стажировку), на различные виды поощрений, на обеспечение работой по специальности в соответствии с государственной программой о персональном распределении молодых специалистов и др. [Развитие музыкального образования в Татарстане 2011: 166–167].

Итак, анализ нормативно-правовых документов показал, что на законодательном уровне в 1950-х – 1960-х годах декларировались следующие тезисы: всеобщность и общедоступность образования; осуществление образовательной деятельности в соответствии с принципами связи обучения с жизнью, непрерывности и преемственности образовательных программ. Правительственная политика по нормативному регулированию в образовательной сфере была направлена на предоставление образовательного продукта высокого качества, воспитание учащихся в духе советской идеологии. Обучающимся государственных музыкально-образовательных учреждений Поволжья гарантировались высокий уровень материально-технического оснащения учебной деятельности, осуществление процесса обучения с опорой на свободу музыкально-исполнительского и научно-музыкального творчества, пропаганду здорового образа жизни обучающихся, социальная поддержка, содействие в продолжении профессионального образования и в трудоустройстве.

Определить достоверность эффективности механизма реализации права на образование в учреждениях музыкального профиля Поволжья в этот период поможет изучение архивных документов и опубликованных материалов. Есть сведения, что учебные заведения испытывали трудности с постановкой учебно-воспитательной и научно-исследовательской работы, существовала недостаточность материального обеспечения. Так, в Казанской государственной консерватории в 1952/1953 учебном году наблюдался недостаточный уровень учебной, воспитательной и научно-исследовательской работы. В отчете вуза отмечается, что многие преподаватели не выполняли свои научные планы, на низком уровне проводилась концертно-исполнительская деятельность рядом ведущих педагогов исполнительских факультетов. К весомым проблемам относилась неукомплектованность профессорско-преподавательского состава. Предположим, что данная проблема возникала в результате невыполнения государством своих обязательств по предоставлению необходимой жилплощади сотрудникам. По этой причине дирекция консерватории вынуждена была допустить проживание ряда ведущих преподавателей в учебном корпусе, а также не обладала возможностью для приглашения иногородних высококвалифицированных преподавателей с большим научно-педагогическим стажем. Отрицательно влияло на качество приема абитуриентов, учебно-воспитательный процесс и идейно-воспитательную работу отсутствие при вузе студенческого общежития, недостаточность учебной площади, отсутствие концертного зала [Развитие музыкального образования в Татарстане 2011: 137–138].

Согласно отчету о работе Саратовской государственной консерватории им. Л. В. Собинова за 1954/1955 учебный год в учебном заведении существовала нехватка кадров. Руководством вуза отмечалось, что для обеспечения учебного процесса необходимо пригласить ведущего педагога по классу скрипки, оркестрового и оперного дирижеров, преподавателя по хоровому дирижированию (с ученой степенью). Приглашению новых педагогических кадров, согласно отчету, упиралось в отсутствие жилого фонда: «В минувшем году дирекция консерватории провела конкурс на замещение штатных должностей педагогов. Были выбраны целый ряд педагогов. Выбранные педагоги приехали в Саратов, но удостоверившись, что им трудно получить квартиру, они вынуждены были вернуться на прежние места своей работы» [ГАСО. Ф. Р-2330. Оп. 1. Д. 44. Л. 82].

Недостатки в работе Саратовской государственной консерватории им. Л. В. Собинова представлены в отчете вуза за 1959/1960 учебный год. Руководство учебного заведения указывало на проблемы старения кадров, а также на состояния здоровья некоторых преподавателей, на большой объем внутреннего и внешнего совместительства педагогов, на некомпетентность и халатность в работе преподавателей и др. Отчет содержит характеристики некоторых работников. Н. Э. Цеделер (возраст – 67 лет) считался старейшим педагогом, проработавшим в вузе более 30 лет и выпускающим хорошие кадры виолончелистов. Специалист занимался исполнительской работой в г. Саратов и претендовал на ученое звание профессора, но получил отклонение в Высшей аттестационной комиссии. Данный преподаватель мог еще плодотворно работать. Несмотря на это, руководство вуза не видело перспектив написания им докторской диссертации и присвоения ему звания профессора из-за состояния здоровья. Н. А. Гольденберг был утвержден в должности и.о. доцента и имел хорошие результаты работы. Педагог занимался исполнительской работой в г. Саратов. Несмотря на довольно молодой возраст, он не считал возможным заниматься подготовкой диссертации, поэтому руководство вуза не видело перспектив по получению им ученого звания. Л. В. Зайц был утвержден в должности и.о. доцента и выпускал сильные кадры. Представлению к ученому званию мешало его совмещение педагогической работы с трудовой деятельностью в качестве концертмейстера симфонического оркестра филармонии. Последний вид деятельности подразумевал частые гастрольные поездки. И. С. Делиникайтис работал в консерватории и хорошо себя зарекомендовал, а также вел активную исполнительскую работу. И. С. Делиникайтис мог ввиду возраста подумать о написании диссертации, но тяжелая болезнь (инфаркт миокарда) это исключала. К. И. Бабаев был утвержден на должность и.о. профессора, но будучи заведующим кафедрой камерного ансамбля, свое основное рабочее время посвящал данному структурному подразделению.

В отчете также отмечались кадровые потребности кафедры, связанные с увеличением состава студентов. Требовался, например, специалист по классу скрипки (доцент или профессор) и руководитель квартетного класса, читающий лекции по истории и теории смычкового искусства и методике обучения игры на скрипке (доцент или старший преподаватель). Временно удавалось закрыть потребность в специалистах за счет почасовиков – преподавателя по классу скрипки А. М. Манделя (педагога музыкального училища) и преподавателя по классу квартета Б. И. Харитонова (артиста оркестра филармонии) [ГАСО. Ф. 2330. Оп. 1. Д. 107. Л. 47–49, 67–68].

Архивные документы подтверждают, что педагогические кадры вуза подверглись критике председателя государственной экзаменационной комиссии, профессора Московской консерватории С. Н. Кнушевицкого. Так, к недостаткам преподавателя кафедры камерного ансамбля Рудницкой он отнес недостаточное знание струнных инструментов (специфики работы в ансамбле, уравновешенности звучания, качества штрихов, ритма у студентов и т.д.). Председатель указывал на однобокость и дублирование работы педагога по специальности, разрыв в качестве исполнения у струнников и пианистов, слабое знание литературы для камерного ансамбля, промахи и ошибки в педагогической работе. Причиной такого положения дел С. Н. Кнушевицкий назвал то обстоятельство, что Рудницкая имеет слишком много ансамблей и ей трудно обеспечить со всеми должное качество занятий [ГАСО. Ф. 2330. Оп. 1. Д. 107. Л. 93].

Итак, были выявлены следующие проблемы в работе музыкальных вузов Поволжья 1950-х – 1960-х годов, которые препятствовали эффективной реализации права обучающихся на образование: кадровая неукомплектованность, связанная с периферийным статусом региона и отсутствием (недостаточностью) жилищно-бытовых условий для штатных сотрудников учебных заведений; недостаточный уровень выполнения учебной нагрузки педагогическими работниками, обусловленный повышением среднего возраста специалистов и ухудшением состояния их здоровья, перегруженностью работающих преподавателей (большой объем внутреннего и внешнего совместительства), некомпетентностью педагогического персонала и халатностью в работе преподавателей.

Несмотря на существование недостатков в работе музыкально-образовательных учреждений региона, было установлено, что усилия государства, руководителей и педагогических работников высших учебных заведений музыкального профиля в этот период были направлены на решение основных проблем по реализации права обучающихся на образование. В частности, решался вопрос с его общедоступностью.

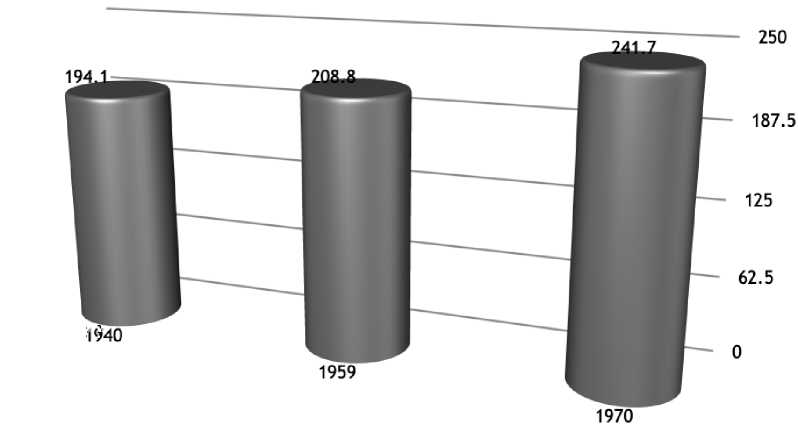

Исследователи отмечают рост численности населения страны: с 1940-го по 1970-й год численность населения возросла на 25% (см.: Рис. ) [СССР. Население].

Рис. Динамика роста численности населения СССР с 1940-го по 1970-й год (млн. человек)

На фоне урбанизации и роста численности населения страны в этот период остро стоял вопрос расширения сети музыкально-образовательных учреждений. За период 1950-х – 1960-х годов в Поволжье более чем на 30% увеличилось число музыкальных вузов. К существующим Саратовской, Казанской и Горьковской консерваториям добавилось учебное заведение высшего звена в г. Астрахани (1969 год) [Суетин 2018: 126].

Реализации принципа непрерывности образования и права обучающихся на повышение квалификации способствовала деятельность, осуществляемая в рамках учебного и воспитательного процесса вузов музыкального профиля Поволжья: музыкально-просветительская работа, профориентационные мероприятия, сотрудничество с подшефными учебными заведениями, работа с контингентом и др.

В музыкальных вузах региона велась активная работа по профориентации. По состоянию на 1960/1961 учебный год в Горьковской государственной консерватории им. М. И. Глинки собственной аспирантуры не имелось. Молодые педагоги обучались при других вузах (например, в Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского, Государственном музыкально-педагогическом институте им. Гнесиных и др. [ЦАНО. Ф.Р-6099. Оп. 1. Д. 144. Л. 28]). В 1964 году в учебном заведении открылась собственная аспирантура [ЦАНО. Ф.Р-6099. Оп. 3. Д. 61. Л. 3, 32]. К середине 1960-х годов Горьковская государственная консерватория им. М. И. Глинки профессионально окрепла, сделав к этому моменту десять выпусков. Выпускники вуза составили большинство в педагогических коллективах музыкальных училищ и музыкальных школ Горьковской области и других областей и республик Поволжья. Многие выпускники продолжили музыкальное образование в аспирантуре и ассистентуре-стажировке консерваторий Москвы и Ленинграда, а также Государственном музыкально-педагогическом институте им. Гнесиных [Беляков 1980: 303]. Из 5 выпускников кафедры народных инструментов Саратовской государственной консерватории им. С. В. Собинова 1962/1963 учебного года 2 человека были рекомендованы в аспирантуру других консерваторий [ГАСО. Ф. 2330. Оп. 1. Д. 148. Л. 105]. Собственная аспирантура в консерватории была открыта в 1964 году. В 1964-1969 годах ее окончило 13 человек: 2 музыковеда, 6 пианистов, 2 дирижера-хоровика, 3 оркестранта [ГАСО. Ф. 2330. Оп. 1. Д. 371. Л. 78].

Реализации принципа непрерывности образования способствовала работа с подшефными учебными заведениями. Например, в 1966/1967 учебном году в к подшефным Горьковской государственной консерватории им. М. И. Глинки учреждениям относились 11 музыкальных училищ: Арзамасское, Владимирское, Вологодское, Горьковское, Дзержинское, Ивановское, Кировское, Костромское, Куйбышевское, Пензенское, Сыктывкарское [ГАРФ. Ф.А-501. Оп. 1.Д. 5508.Л.44]. С ними регулярно велась агитационная работа по привлечению выпускников для поступления в местный музыкальный вуз – в Горьковскую государственную консерваторию. Данная практика позволяла сохранять кадровый потенциал для систем профессионального образования республик и областей Поволжья. Это подтверждается статистикой. В начале 1950-х годов кадровую основу Саратовской государственной консерватории им. Л. В. Собинова составили приезжие по распределению музыканты – выпускники отечественных музыкальных вузов: С. С. Бендицкий, Б. А. Гольдфедер, Б. А. Сосновцев, А. А. Бренинг, О. А. Моралев, М. Н. Симанский, М. Ф. Гейлиг, Л. Л. Христиансен, Б. Г. Манжора и др. [Саратовская государственная консерватория 2012: 9]. К 1954/1955 учебному году более 40% преподавателей являлись выпускниками саратовского вуза (см.: [ГАСО. Ф. Р-2330. Оп. 1. Д. 44. Л. 94-102]).

Табл. — Особенности образования преподавателей Саратовской государственной консерватории им. Л. В. Собинова в 1954/1955 учебном году

|

Образовательная организация |

% педагогов |

|

Ленинградская государственная консерватория им. Н. А. Римского-Корсакова |

12,5 |

|

Государственный музыкально-педагогический институт им. Гнесиных (Москва) |

34,4 |

|

Саратовская государственная консерватория им. Л. В. Собинова |

40,6 |

|

иные музыкальные вузы |

12,5 |

Повышению эффективности механизма реализации права обучающихся музыкально-образовательных учреждений Поволжья на качественное образование способствовало в этот период также совершенствование методической работы. Например, в Горьковской государственной консерватории осенью 1950 года на кафедре фортепиано в рамках методических мероприятий была организована встреча студентов с профессором Г. Г. Нейгаузом, который исполнил для студентов ряд произведений

Л. Бетховена, Ф. Шопена, К. Дебюсси,А. Скрябина, С. Рахманинова. В отчете вуза отмечалось, что подобные мероприятия чрезвычайно полезны для студентов, так как у последних, учитывая провинциальный статус учебного заведения, не всегда есть возможность услышать музыку в качественном исполнении [ЦАНО. Ф.Р-6099. Оп. 4. Д. 90. Л. 13].

В 1962/1963 учебном году активную концертно-методическую и научно-методическую работу проводили преподаватели кафедры специального фортепиано Саратовской государственной консерватории им. Л. В. Собинова.

В отчете вуза упоминается об участии преподавателей структурного подразделения в концертах, а также в научно-публикационной деятельности. В качестве солистов симфонического оркестра выступали преподаватели Гольдфедер, Серов, Франк, Сенокосова, Адаменко, Афанасьев, Одинцов и студенты Владимиров, Киреева, Кан, Лыжков. В ансамблевых концертах принимали участие педагоги-пианисты Франк, Гольдфедер, Одинцов, Зевина и сотрудники других кафедр. Сольный концерт в отчетном году дал преподаватель кафедры специального фортепиано Серов. Многие выступления педагогов структурного подразделения шли по линии шефских концертов и лектория. Профессор С. С. Бендицкий, и.о. профессора Б.А. Гольдфедер и доцент Д. М. Серов в 1962/1963 учебном году выезжали с гастрольными концертами по городам СССР.

Научно-методическая работа кафедры была представлена трудами педагогов. Так, доцент А. П. Щапов окончил работу над рукописью новой книги «Вопросы фортепианной техники», которая была направлена на рецензирование в Государственный музыкально-педагогический институт им. Гнесиных (Москва). Ряд педагогов подготовили методические доклады для детских музыкальных школ, музыкальных училищ и консерваторий: старший преподаватель А. Д. Франк – «Работа над техникой» и «Работа над полифонией»; доцент Д. М. Серов - «О педализации и редактировании книги А. П. Щапова» и др. [ГАСО. Ф. 2330. Оп. 1. Д. 148. Л. 80]. На кафедре камерного ансамбля вышеназванного вуза в 1962/1963 учебном году при подборе репертуара для обучающихся педагоги начали отдавать предпочтение сочинениям советских композиторов: Прокофьева, Бунина, Касенко, Бакирова, Шостаковича, Шебалина, Иванова-Радкевича, Вайнберга, Бабаджаняна, Мясковского, Леонтовича, Александрова, Левиной. За отчетные период силами педагогов кафедры О. Г. Рудницкой, Н. И. Ванеева, Б. И. Харитонова, К. И. Бабаева были подготовлены сольные концерты [ГАСО. Ф. 2330. Оп. 1. Д. 148. Л. 93, 96-98]. В Казанской государственной консерватории в 1968/1969 учебном году в целях оказания методической помощи преподавателям музыкальных училищ и детских музыкальных школ Среднего Поволжья была проведена региональная конференция педагогов струнно-смычковых отделений [НАРТ. Ф.Р-6832. Оп. 1. Д. 523. Л. 36].

Необходимым и важным направлением в подготовке обучающихся музыкально-образовательных учреждений Поволжья в этот период являлась практика по получению навыков концертных выступлений. Отчеты о публичных выступлениях подтверждают высокий уровень подготовки будущих специалистов. Так, в Саратовской государственной консерватории им. Л. В. Собинова в 1952-1954 годах для производственной практики студентов учебным планом предусматривалась постановка опер («Сорочинская ярмарка», «Молодая гвардия», «Каменный гость») и оперных отрывков. Для этого арендовался театр оперы и балета [ГАСО. Ф. Р-2330. Оп. 1. Д. 31. Л. 123]. В отчете кафедры оперной подготовки вышеназванного вуза за 1962/1963 учебный год отмечалось, что в дипломные программы выпускников были включены оперы «Травиата», «Евгений Онегин», «Чио-Чио-Сан». Ряд дипломников – артистов областного оперного театра приняли участие в постановке оперы «Кармен» (в качестве сдачи государственного экзамена). Все выпускники получили высокую оценку государственной комиссии [ГАСО. Ф. 2330. Оп. 1. Д. 148. Л. 21].

Исследование показало, что в 1950-е – 1960-е годы основными механизмами реализации права обучающихся на образование в музыкальных высших учебных заведениях Поволжья являлись следующие формы: расширение сети консерваторий, позволившее удовлетворить растущие потребности населения региона в получении данного вида образования; создание условий и поиск форм для непрерывности процесса получения образования за счет формирования системы повышения квалификации, музыкально-просветительской пропаганды и профориентационных мероприятий среди студентов, наставничества; повышение качества учебно-образовательного процесса за счет роста профессионального уровня педагогических работников, совершенствования программного обеспечения, увеличения требований к учебной и воспитательной деятельности преподавателей (методической и внеклассной работе, организации и проведению концертной и педагогической практики и др.).

Литература и источники

Список литературы Реализация права на образование в музыкальных вузах Поволжья в 1950-е - 1960-е годы: проблемы и пути их решения

- Беляков Б. Н. Оперная и концертная деятельность в Нижнем Новгороде – городе Горьком (1798 – 1980). Горький: Волго-Вятское книжное издательство, 1980. 336 с.

- Образовательное право: учебник для академического бакалавриата. / Под общ. ред. А. И. Рожкова. М.: Юрайт, 2018. 324 с.

- Пашенцев Д. А. Право на образование и проблемы его реализации // Вестник Московского городского педагогического университета. Серия: Юридические науки. 2014. № 2. С. 8–13.

- Развитие музыкального образования в Татарстане: сб. док. / Отв. сост. Л. В. Горохова; сост.: О. В. Федотова, Н. А. Шарангина; под общ. ред. Д. И. Ибрагимова. Казань: Главное архивное управление при Кабинете Министров Республики Татарстан, 2011. 216 с.

- Саратовская государственная консерватория им. Л. В. Собинова: 1912–2012: Энциклопедия. Саратов: Изд. ИП Везметинова, 2012. 444 с.

- Стульникова О. В. Конституционное право граждан на образование и проблемы его реализации в субъектах Российской Федерации: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 2008. 225 с.

- Суетин И. Н. Структура системы музыкального профессионального образования исполнительской направленности в Поволжье в 1953–1991 годах // Право и образование. 2018. № 2. С. 125–130.

- Сырых В. М. Введение в теорию образовательного права: учебное пособие. М.: Центр образовательного законодательства Минобразования России, 2002. 340 с.

- Годовой отчет Горьковской государственной консерватории им. М.И. Глинки за 1960/1961 учебный год // Центральный архив Нижегородской области (ЦАНО). Ф.Р-6099. Оп. 1. Д. 144. Л. 28.

- Годовой отчет о научно-исследовательской, творческой и исполнительской работе Горьковской государственной консерватории им. М.И. Глинки за 1964/1965 учебный год // ЦАНО. Ф.Р-6099. Оп. 3. Д. 61. Л. 3, 32.

- Годовой отчет о работе Казанской государственной консерватории за 1968/1969 учебный год // Национальный архив Республики Татарстан (НАРТ). Ф.Р-6832. Оп. 1. Д. 523. Л. 36.

- Закон СССР «Об укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии системы народного образования в СССР» от 24 декабря 1958 года. [Электронный ресурс] // URL: http://www.libussr.ru/doc_ussr/usr_5337.htm (дата обращения: 19.05.2021).

- Конституция РСФСР (Основной закон) от 21 января 1937 года. [Электронный ресурс] // URL: https://constitution.garant.ru/history/ussr-rsfsr/1937/red_1937/3959896/ (дата обращения: 19.05.2021).

- Конституция СССР (Основной закон) от 5 декабря 1936 года. [Электронный ресурс] // URL: http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_4094.htm (дата обращения: 19.05.2021).

- Отчет Горьковской государственной консерватории им. М. И. Глинки о работе за 1966/1967 учебный год // Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. А-501. Оп. 1. Д. 5508. Л. 44.

- Отчет о работе Саратовской государственной консерватории за 1959/1960 учебный год // Государственный архив Нижегородской области (ГАСО). Ф. 2330. Оп. 1. Д. 107. Л. 47-49, 67-68.

- Отчет о работе Саратовской государственной консерватории за 1970/1971 учебный год // ГАСО. Ф. 2330. Оп. 1. Д. 371. Л. 78.

- Отчет о работе Саратовской государственной консерватории им. Л.В. Собинова за 1954/1955 учебный год // ГАСО. Ф. Р-2330. Оп. 1. Д. 44. Л. 82, 94-102.

- Отчеты кафедр Саратовской государственной консерватории о работе за 1962/1963 учебный год // ГАСО. Ф. 2330. Оп. 1. Д. 148. Л. 21, 80, 105.

- Отчеты о работе кафедр Горьковской государственной консерватории за 1949/1950 учебный год // ЦАНО. Ф.Р-6099. Оп. 4. Д. 90. Л. 13.

- Положение о Министерстве культуры РСФСР (утв. Постановлением Совета Министров РСФСР 25 декабря 1970 года № 720). [Электронный ресурс] // URL: http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_7450.htm (датаобращения: 19.05.2021).

- СССР. Население. [Электронный ресурс] // URL: https://www.booksite.ru/fulltext/1/001/008/106/951.htm (дата обращения: 13.03.2021).

- Штатные расписания и сметы расходов Саратовской государственной консерватории им. Л.В. Собинова на 1952-1954 годы // ГАСО. Ф. Р-2330. Оп. 1. Д. 31. Л. 123.