Рецептурно-технологическая эффективность осадочных пород различного состава и генезиса в цементных системах

Автор: Балыков Артемий Сергеевич, Низина Татьяна Анатольевна, Кяшкин Владимир Михайлович, Володин Сергей Валерьевич

Журнал: Нанотехнологии в строительстве: научный интернет-журнал @nanobuild

Рубрика: Результаты исследований ученых и специалистов

Статья в выпуске: 1 т.14, 2022 года.

Бесплатный доступ

Введение. Важным компонентом современных модифицированных бетонов являются активные минеральные добавки, позволяющие управлять процессами структурообразования и свойствами цементных систем. Среди многочисленных видов минеральных модификаторов для цементных композитов к наиболее эффективным относят кремнеземные и алюмосиликатные добавки, содержащие в своем составе значительное количество наноразмерных частиц, в частности, наночастицы диоксида кремния, глин, оксидов алюминия и железа. При этом перспективным сырьем для получения такого рода модификаторов, наряду с отходами промышленности (микрокремнеземы, золы уноса, металлургические шлаки), могут выступать и распространенные осадочные породы - диатомиты, трепелы, опоки, полиминеральные глины и др. Целью данного исследования явилось установление закономерностей влияния минеральных добавок на основе осадочных пород различного состава и генезиса на технологические и физико-механические свойства цементных систем с выявлением наиболее эффективных модификаторов. Методы и материалы. В качестве минеральных добавок использовались кремневые (диатомит и опока), глинистые (прокаленные полиминеральные глины) и карбонатные (доломит и мел) осадочные породы ряда месторождений Республики Мордовия. Исследования химико-минералогического состава осадочных пород проводились методами рентгеноспектральной флуоресцентной спектрометрии и порошковой рентгеновской дифракции. Помимо химико-минералогического состава на начальном этапе исследования определялась удельная поверхность минеральных добавок и портландцемента на приборе дисперсионного анализа ПСХ-12 по методу Козени-Кармана. Рецептурно-технологическая эффективность применяемых минеральных модификаторов оценивалась по их влиянию на водопотребность, водоудерживающую способность, подвижность цементного теста и активность смешанного цементного вяжущего. Определение значений указанных физико-механических характеристик цементных систем проводилось с использованием стандартизированных и известных авторских методик. Результаты и обсуждение. Установлены корреляционные зависимости между показателями водопотребности, водоудерживающей способности, подвижности цементных систем и удельной поверхностью применяемых минеральных добавок. Кроме этого, выявлена связь между индексом активности исследуемых модификаторов и содержанием в их составе диоксида кремния. Заключение. По совокупности проведенных исследований были выявлены наиболее перспективные виды минеральных добавок: диатомит, опока и прокаленная полиминеральная глина. Повышенная эффективность данных модификаторов в цементных системах обусловлена особенностями их химико-минералогического состава, в частности, наличием активных кремнеземсодержащих компонентов (реакционноспособных минералов с аморфизированной структурой): опал-кристобалит-тридимитовая фаза - в диатомите и опоке; продукты частичного термического разрушения (дегидроксилирования) минералов каолинитовой и иллитовой групп - в прокаленной полиминеральной глине.

Цементная система, наномодификатор, минеральная добавка, осадочная порода, наночастица, химико-минералогический состав, физико-механические свойства, рецептурно-технологическая эффективность

Короткий адрес: https://sciup.org/142231842

IDR: 142231842 | УДК: 691.54, | DOI: 10.15828/2075-8545-2022-14-1-53-61

Текст научной статьи Рецептурно-технологическая эффективность осадочных пород различного состава и генезиса в цементных системах

В настоящее время одним из приоритетных направлений строительного материаловедения является разработка теоретических и технологических основ конструирования и синтеза структур высокофункциональных цементных систем на различных масштабных уровнях – макро-, мезо-, микро-, вплоть до понимания важности наноразмерного уровня организации строения материала. Высокий уровень свойств подобного рода композитов в значительной степени обеспечивается структурной модификацией цементной матрицы за счет использования микро- / наночастиц и волокон [1, 2, 3, 4].

Среди многочисленных видов наномодификаторов цементных систем к наиболее эффективным относят:

-

• наночастицы диоксида кремния (SiO2) с высокой удельной поверхностью (не менее 180 м2/г), способствующие достижению кардинально новых физико-механических характеристик цементного камня (прочность, ползучесть, усадка и др.) за счет улучшенной упаковки составляющих структуры и её пониженной пористости, а также благодаря направленному изменению качества твердой фазы путем замещения портланди-та Ca(OH)2 и высокоосновных гидросиликатов кальция типа C-S-H(II) более прочными низкоосновными фазами C-S-H(I), ответственными за долговечность цементных композитов [5, 6];

-

• наночастицы глин (алюмосиликаты), оксидов алюминия (Al2O3) и железа (Fe2O3), способствующие повышению модуля упругости и прочностных характеристик цементного камня, снижению усадочных деформаций композитов и проницаемости их структуры для хлоридов, а также дающие возможность проводить мониторинг и регистрацию собственных сжимающих напряжений цементных систем через изменение объемного электрического сопротивления растворов с данными наночастицами [7, 8].

Помимо использования наномодификаторов важным вопросом остается разработка физико-химических и технологических методов управления параметрами структуры цементных композитов и на микроразмерном уровне. По результатам многочисленных исследований российских и зарубежных авторов [9, 10, 11, 12, 13], в том числе и собственных [14, 15], установлена повышенная эффективность применения в рецептуре цементных систем тонкодисперсных кремнеземистых и алюмосиликатных добавок природного и техногенного происхождения (микрокремнеземы, метакаолины, золы уноса, металлургические шлаки и др.). Данные минеральные добавки могут иметь заметное количество частиц наноразмерного уровня, хотя, в основном, это модификаторы с распределением гранулометрического состава в микрометрическом диапазоне (10–5÷10–7 м).

В то же время стоит отметить, что основными сдерживающими факторами применения приведенных выше добавок являются их территориальная ограниченность, непостоянство состава и зачастую высокая стоимость. В связи с этим важной задачей является расширение сырьевой базы для получения эффективных минеральных добавок на основе доступного природного сырья. Одними из наиболее перспективных в данном отношении для многих регионов Российской Федерации являются распространенные осадочные породы: кремневые опал-кристобалитовые [16, 17, 18], глинистые полими-неральные [19, 20, 21] и карбонатные породы [22, 23, 24].

Целью данного исследования являлось установление закономерностей влияния минеральных добавок (МД) на основе осадочных пород различного состава и генезиса (кремневые, глинистые, карбонатные породы) на технологические и физико-механические свойства цементных систем с выявлением наиболее эффективных модификаторов.

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи:

-

1) изучен химико-минералогический состав исходных осадочных пород;

-

2) исследовано влияние минеральных добавок на основе осадочных пород различного состава на водопотребность, водоудерживающую способность и подвижность цементного теста;

-

3) изучено влияние минеральных модификаторов на активность смешанного цементного вяжущего;

-

4) установлены наиболее эффективные осадочные породы, позволяющие направленно управлять технологическими и физико-механическими свойствами цементных систем.

МЕТОДЫ И МАТЕРИАЛЫ

Материалы

Основным компонентом вяжущего в рецептуре цементных систем являлся портландцемент марки ПЦ 500-Д0-Н (Ц) производства ПАО «Мордовцемент». В качестве минеральных добавок использовались несколько групп осадочных пород, предварительно измельченных до различной удельной поверхности:

-

1) кремневые опал-кристобалитовые: диатомит Атемарского месторождения Республики Мордовия (ДТМТ1, ДТМТ2 и ДТМТ3); опока Алексеевского месторождения Республики Мордовия (ОПК1 и ОПК2);

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ УЧЕНЫХ И СПЕЦИАЛИСТОВ

-

2) глинистые: прокаленные полиминеральные глины Никитского (ПГН) и Старошайговского (ПГС) месторождений Республики Мордовия;

-

3) карбонатные: доломит Ельниковского (ДЕ) и мел Атемарского (МА) месторождений Республики Мордовия.

В табл. 1 приведены виды минеральных добавок, используемых в составах цементных систем, и значения их удельной поверхности.

Таблица 1

Виды минеральных добавок, используемых в составах цементных систем, и значения их удельной поверхности

|

Номер состава |

Вид используемой МД |

Удельная поверхность МД, м2/г |

|

1 |

– |

– |

|

2 |

ДТМТ1 |

2,40 |

|

3 |

ДТМТ2 |

2,45 |

|

4 |

ДТМТ3 |

2,85 |

|

5 |

ОПК1 |

0,70 |

|

6 |

ОПК2 |

0,80 |

|

7 |

ПГН |

0,78 |

|

8 |

ПГС |

0,52 |

|

9 |

ДЕ |

0,45 |

|

10 |

МА |

1,30 |

Примечание: удельная поверхность применяемого в экспериментальном исследовании портландцемента – 0,32 м2/г.

Методы

Определение удельной поверхности порошков портландцемента и минеральных добавок проводилось на приборе дисперсионного анализа ПСХ-12 по методу Козени-Кармана, основанному на установлении воздухопроницаемости и пористости уплотненного слоя порошка. Газопроницаемость слоя порошка измерялась по продолжительности фильтрации через прибор заданного объема воздуха при фиксированном разряжении в рабочем объеме прибора.

Исследование химического состава осадочных пород проводилось методом рентгеноспектральной флуоресцентной спектрометрии, основанной на сборе и последующем анализе спектра, возникающего при облучении исследуемого материала рентгеновским излучением. В качестве испытательного оборудования использовался последовательный рентгенофлуоресцентный волновой спектрометр ARL

Perform’X 4200 (Rh Kα-излучение), предназначенный для качественного и количественного анализа элементного состава материалов в диапазоне анализируемых элементов от F до U. По результатам определения элементного состава проб проводился пересчет установленных концентраций отдельных химических элементов на их оксиды.

Анализ фазового состава осадочных пород проводился с применением метода порошковой рентгеновской дифракции (рентгенофазовый анализ (РФА)). Рентгеноструктурные измерения проводились на автоматизированном дифрактометре «Empyrean» компании PANalytical (Нидерланды) с вертикальным гониометром в излучении медного анода с никелевым фильтром, обеспечивающим совместно с монохроматором на вторичном пучке подавление фона и спектральной линии Kβ. Съемка осуществлялась в геометрии по Бреггу-Брентано (θ-2θ сканирование) с использованием спектрального дублета Cu Kα1,2 со средневзвешенной длиной волны λ = 1,5406 Å. Дифрактограммы снимались с применением двухкоординатного полупроводникового детектора PIXcel3D, работающего в режиме линейного детектора.

Кроме установления основных кристаллических фаз для образцов кремневых опал-кристобалитовых пород, дифрактограмма которых содержит аморфное гало (диатомит, опока), определена степень кристалличности. Степень кристалличности указанных образцов (αк) рассчитывалась как отношение интегральной интенсивности рассеяния кристаллитов к суммарной интенсивности общего рассеяния от аморфных и кристаллических областей:

αк = ( I к/( I к + I a))•100%, (1)

где I к – интегральная интенсивность (суммарная площадь) всех кристаллических пиков;

I а – интегральная интенсивность аморфного гало.

Интенсивности кристаллических пиков и аморфного гало на дифрактограммах вычислялись в виде площадей под соответствующими кривыми.

Рецептурно-технологическая эффективность применяемых минеральных добавок оценивалась по их влиянию на следующие показатели цементных систем: водопотребность, водоудерживающая способность, подвижность цементного теста, а также активность смешанного цементного вяжущего. Исследования проводились на цементных системах с суммарной дозировкой минеральных добавок 10% от массы вяжущего (Ц+МД). В качестве контрольного принят состав без минеральных добавок.

Водопотребность цементных систем оценивалась в системе смешанного вяжущего (90% портландцемента и 10% минеральной добавки) по водо-

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ УЧЕНЫХ И СПЕЦИАЛИСТОВ твердому (водовяжущему) отношению (В/(Ц+МД)) цементного теста, соответствующему величине его нормальной густоты, определяемой на приборе Вика в соответствии с методикой ГОСТ 310.3.

Водоудерживающая способность цементных систем определялась по величине водоотделения цементного теста, состоящего из смешанного вяжущего (90% Ц+10% МД) и воды (водовяжущее отношение В/(Ц+МД) = 1), при оседании частиц твердой фазы на градуированном цилиндре по ГОСТ 310.6. Объем осевшего цементного теста и воды, скопившейся на его поверхности, фиксировался каждые 30 минут после первого отсчета в течение 2 часов. За величину водоотделения принималось соотношение объема воды, скопившейся на поверхности теста к исходному объему суспензии, выраженное в процентах (коэффициент водоотделения цементного теста по объему).

Анализ изменения подвижности цементного теста в зависимости от применяемой минеральной добавки осуществлялся с применением конуса Хе-германна (форма-конус от встряхивающего столика по ГОСТ 310.4) при постоянном водосодержании (водовяжущем отношении) исследуемых композиций.

Отбор минеральных добавок проводился по результатам исследования их влияния на активность цементного вяжущего с определением индекса активности модификатора. Индекс активности применяемых минеральных добавок определялся в соответствии с методикой ГОСТ Р 56178-2014 путем сопоставления результатов испытаний по прочности на сжатие после пропарки модифицированных цементно-песчаных образцов-балочек размером 40×40×160 мм, изготовленных с использованием 90% портландцемента и 10% минеральной добавки (по массе вяжущего (Ц+МД)), и стандартных не-модифицированных образцов при соотношении в составах цементного вяжущего и стандартного монофракционного песка, равном 1/3. Водовяжущее отношение принималось одинаковым для всех составов, приравнивалось к величине, подобранной для наиболее водопотребного состава при достижении диаметра расплыва конуса Хегерманна мелкозернистой бетонной смеси 106÷108 мм. Процедура изготовления и испытания образцов-балочек приняты с учетом требований ГОСТ 310.4, режим тепловлажностной обработки выбран согласно ГОСТ Р 561782014 – (3+3+6+2) ч при температуре изотермической выдержки 80ºС.

По результатам определения прочности на сжатие пропаренных образцов (активности цементных вяжущих) вычислялся индекс активности применяемых минеральных добавок ( K MД) по формуле

К MД = R 2 / R 1 , (2)

где R 1 и R 2 – прочность на сжатие образцов не-модифицированного (контрольного) и модифицированного (основного) составов соответственно, МПа.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Химико-минералогический состав исходных осадочных пород

Химический (оксидный) состав исследуемых кремневых пород (Атемарского диатомита и Алексеевской опоки), а также глин Никитского и Старо-шайговского месторождений приведен в табл. 2.

Анализ данных, полученных методом рентгеноспектральной флуоресцентной спектрометрии, показал преобладание в химическом составе исследуемых кремневых и глинистых пород оксидов кремния, алюминия и железа (мас. %): SiO2 – 53,19÷87,23; Al2O3 – 5,15÷15,78; Fe2O3 – 3,41÷17,28 (табл. 2).

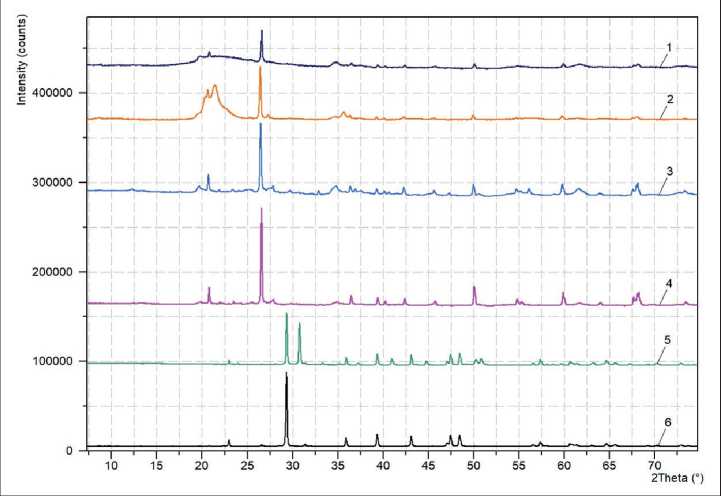

На рис. 1 представлены дифрактограммы порошков исследуемых осадочных пород.

Таблица 2

Химический состав исследуемых кремневых и глинистых пород по результатам рентгенофлуоресцентного анализа (в пересчете на оксиды)

|

Осадочная порода |

Оксидный состав, мас. % |

|||||||||||||||

|

SiO2 |

Al 2 O 3 |

Fe 2 O 3 |

K 2 O |

Na2O |

CaO |

MgO |

TiO2 |

P 2 O 5 |

ZrO2 |

MnО |

SO3 |

WO3 |

NiO |

BaO |

other |

|

|

Диатомит Атемарский |

87,23 |

5,15 |

3,41 |

1,21 |

– |

1,75 |

0,73 |

0,32 |

0,06 |

– |

– |

0,03 |

– |

– |

– |

0,11 |

|

Опока Алексеевская |

73,46 |

13,26 |

4,32 |

1,90 |

6,01 |

0,67 |

0,06 |

– |

– |

0,09 |

– |

– |

– |

0,23 |

||

|

Глина Никитская |

53,19 |

15,78 |

17,28 |

6,17 |

0,34 |

1,60 |

1,26 |

1,52 |

0,25 |

– |

– |

1,20 |

0,52 |

0,28 |

– |

0,61 |

|

Глина Старошай-говская |

66,12 |

13,72 |

10,90 |

4,32 |

0,55 |

1,68 |

1,12 |

0,64 |

0,26 |

0,18 |

0,13 |

– |

– |

– |

0,07 |

0,31 |

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ УЧЕНЫХ И СПЕЦИАЛИСТОВ

Рис. 1. Дифрактограммы порошков исследуемых осадочных пород: 1 – диатомит Атемарский; 2 – опока Алексеевская; 3 – глина Никитская; 4 – глина Старошайговская; 5 – доломит Ельниковский; 6 – мел Атемарский

Результаты качественного и количественного рентгенофазового анализа по определению основных кристаллических фаз и их относительных концентраций для глин Никитского и Старошайговского месторождения представлены в табл. 3. Выявлено, что фазовый состав исследуемых глинистых пород представлен (рис. 1) преимущественно минералами каолинитовой ( d = […; 7,16÷7,19; ...; 4,04÷4,05; …; 3,57÷3,58; …; 2,34÷2,35 Å; …], 2θ = […; 12,3; ...; 22,0; …; 24,9; …; 38,4о; …]) и иллитовой (гидрослюды) ( d = […; 10,02; ...; 4,48÷4,49; …; 3,79÷3,80; …; 3,49÷3,50; …; 3,35÷3,36; …; 3,22÷3,23; …; 3,00; …; 2,57; …; 1,50 Å; …], 2θ = […; 8,8; ...; 19,8; …; 23,5 …; 25,4 …; 26,6; …; 27,7; …; 29,8; …; 34,9; …; 61,6о; …]) групп, а также модификациями кварца ( d = […; 4,27; ...; 3,35÷3,36; …; 1,82 Å; …], 2θ = […; 20,8; ...; 26,6; …; 50,1о; …]), полевыми шпатами ( d = […; 4,04÷4,05; ...; 3,79÷3,80; ...; 3,26; …; 3,20÷3,23; ...; 2,94; ...; 2,46; ...; 2,29; ...; 2,24; ...; 2,13; ...; 1,98; ...; 1,67; ...; 1,54; …; 1,38 Å; …],

2θ = […; 22,0; ...; 23,4; ...; 27,4; …; 27,7÷27,9; ...; 30,4; ...; 36,5; ...; 39,4; ...; 40,2; ...; 42,4; ...; 45,7; ...; 54,8; ...; 59,9; …; 67,7о; …]) и гипсом ( d = […; 7,63; ...; 4,27; ...; 3,80; ...; 3,07; ...; 2,87; …; 2,69 Å; …], 2θ = […; 11,6; ...; 20,8; …; 23,4; …; 29,0; …; 31,1; …; 33,3о; …]) при их относительном содержании в общей массе кристаллических фаз (мас. %): 18,0÷39,8; 23,1÷23,2; 19,8÷46,9; 11,9÷14,2 и 0÷3,1 соответственно, т.е. представленные глины является полиминеральными.

Минералогический состав кремневых пород (диатомита и опоки) представлен (рис. 1) преимущественно кристаллическим кварцем ( d = […; 4,27÷4,30; ...; 3,35÷3,37; …; 1,82 Å; …], 2θ = […; 20,6÷20,8; ...; 26,4÷26,6; …; 49,9÷50,1о; …]) и частично закристаллизованной опал-кристобалит-тридимитовой фазой (ОКТ-фаза) (2θ = 18÷25о), представляющей собой смесь кристаллических и скрытокристаллических разновидностей кремнезема: кристобалита, тридимита и рентгеноаморфного

Таблица 3

Концентрации кристаллических фаз в минералогическом составе исследуемых глин (до термообработки)

|

Месторождение |

Кристаллические фазы, мас. % |

||||

|

Модификации каолинита |

Иллитовая группа (гидрослюды) |

Модификации кварца |

Полевые шпаты |

Гипс |

|

|

Никитское |

39,8 |

23,1 |

19,8 |

14,2 |

3,1 |

|

Старошайговское |

18,0 |

23,2 |

46,9 |

11,9 |

– |

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ УЧЕНЫХ И СПЕЦИАЛИСТОВ опала. Характерные признаки и изменчивость реальной структуры отдельных природных кремнистых фаз отчетливо проявляются на дифрактограммах: вид сложного дифракционного профиля, степень уширения главного пика, разрешение и относительные интенсивности его составляющих, миграция значения межплоскостного расстояния.

По результатам анализа дифрактограмм порошков кремневых пород установлено, что степень кристалличности исследуемых образцов минеральных добавок повышается в направлении диатомит → опока, с 21,9 до 36,5%. Высокая степень аморфизирован-ности структуры материала, наличие активных форм кремнезема и структурное разнообразие кремнистого вещества обуславливает улучшенные физико-химические характеристики диатомита и опоки, в частности их повышенную пуццолановую активность в цементных системах.

Минералогический состав доломита Ельников-ского месторождения представлен фазами доломита CaMg(CO3)2 ( d = […; 2,90; ...; 2,41; ...; 2,20; ...; 2,02; ...; 1,82; …; 1,80 Å; …], 2θ = […; 30,8; ...; 37,2; …; 41,0; …; 44,8; …; 50,2; …; 50,8о; …]) и кальцита CaCO3 ( d = […; 3,87; …; 3,04; ...; 2,50; ...; 2,29; ...; 2,10; ...; 1,91; …; 1,88 Å; …], 2θ = […; 23,0; …; 29,3; ...; 35,9; …; 39,4; …; 43,1; …; 47,4; …; 48,5о; …]) при следующем относительном содержании фаз (мас. %): доломит – 52; кальцит – 48. Фазовый состав мела Атемарского месторождения представлен преимущественно кальцитом CaCO3 ( d = […; 3,87; …; 3,04; ...; 2,50; ...; 2,29; ...; 2,10; ...; 1,92; …; 1,88 Å; …], 2θ = […; 23,0; …; 29,3; ...; 35,9; …; 39,3; …; 43,1; …; 47,4; …; 48,4о; …]) с включениями кварца SiO2 ( d = […; 4,31; ...; 3,36; …; 1,82 Å; …], 2θ = […; 20,6; ...; 26,5; …; 50,1о; …]) – 96 и 4 мас. % соответственно (табл. 4).

Влияние осадочных пород различного состава и генезиса на технологические и физикомеханические свойства цементных систем

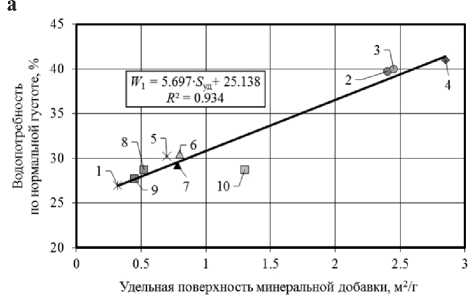

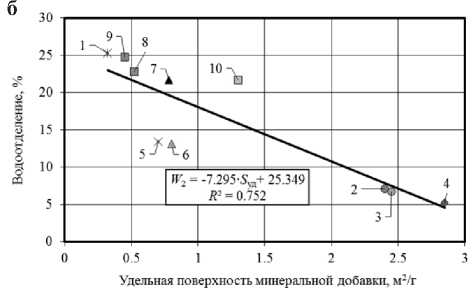

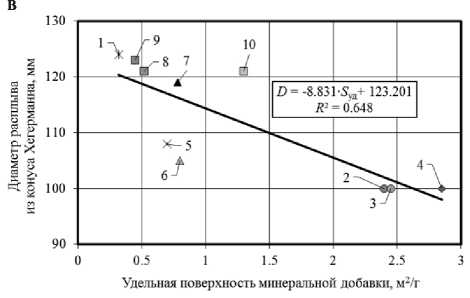

По результатам исследования установлены корреляционные зависимости между показателями водопотребности ( W 1) (рис. 2, а), водоудерживающей способности ( W 2) (рис. 2, б), подвижности цементных систем ( D ) (рис. 2, в) и удельной поверхностью применяемых минеральных добавок ( S уд). Кроме

Рис. 2. Корреляционные зависимости между водопотребностью по нормальной густоте (а), водоотделению (б), подвижностью по расплыву конуса Хегерманна (в) цементных систем и удельной поверхностью минеральных добавок

Таблица 4

Фазовый состав карбонатных пород

|

Карбонатная порода |

Кристаллические фазы, мас. % |

||

|

Кальцит |

Доломит |

Модификации кварца |

|

|

Доломит Ельниковский |

48 |

52 |

– |

|

Мел Атемарский |

96 |

– |

4 |

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ УЧЕНЫХ И СПЕЦИАЛИСТОВ

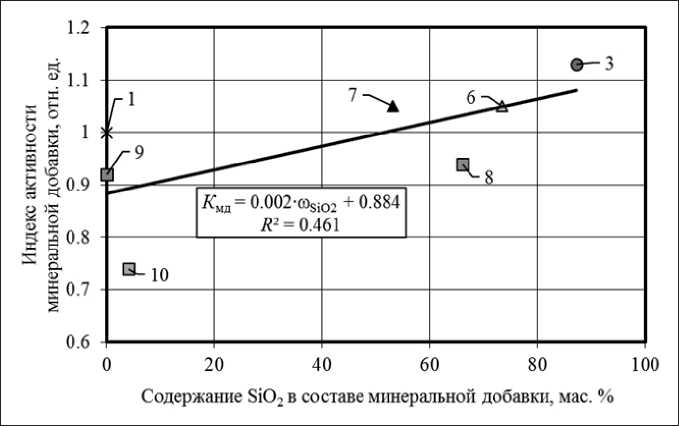

Рис. 3. Корреляционная зависимость между индексом активности минеральных добавок и содержанием SiO2 в их составе

этого, выявлена связь между индексом активности исследуемых модификаторов ( К мд) и содержанием в их составе диоксида кремния (ωSiO ) (рис. 3). Стоит отметить, что при установлении последней градуировочной зависимости в итоговую выборку было включено только два состава c кремнистыми породами (№ 3 и 6 соответственно).

Из анализа полученных данных установлено (рис. 2 а), что между водопотребностью цементных вяжущих по нормальной густоте и удельной поверхностью исследуемых видов минеральных добавок, вводимых в количестве 10% от массы вяжущего, наблюдается достаточно тесная корреляционная зависимость ( R 2 = 0,934). Увеличение удельной поверхности минеральных добавок приводит к повышению водопотребности цементных систем. При этом выявлено, что наибольшей водопотребностью, в 1,5 раза превышающей аналогичный показатель для портландцемента, обладают композиции с добавками измельченного диатомита (составы № 2, 3 и 4).

Значения водоотделения вяжущего (коэффициента водоотделения цементного теста по объему), напротив, снижаются с повышением удельной поверхности минеральных модификаторов (рис. 2 б). Линейная зависимость между указанным показателем цементных систем и удельной поверхностью исследуемых видов МД характеризуется достаточно высоким коэффициентом детерминации R2 = 0,752. Анализируя результаты экспериментальных исследований, выявили, что портландцемент, карбонатные (ДЕ и МА) и прокаленные глинистые (ПГС и ПГН) породы отличаются наименьшей водоудерживающей способностью из рассматриваемых компонентов цементных систем, о чем свидетельствуют по- вышенные значения коэффициента водоотделения цементного теста по объему у составов № 1, 7, 8, 9 и 10 (25,3, 21,7, 22,8, 24,8 и 21,7% соответственно (рис. 2б)). Наименьшее водоотделение наблюдается у вяжущих, модифицированных МД на основе диатомита (5,2÷7,1%, составы № 2, 3 и 4) и опоки (13,4 и 13,1 %, состав № 5 и 6 соответственно).

Подвижность цементных систем, оцениваемая при их постоянном водосодержании по расплыву конуса Хегерманна, также снижается при увеличении удельной поверхности МД (рис. 2 в), при этом теснота корреляционной связи составляет R 2 = 0,648. По результатам исследования установлена загущающая способность применяемых минеральных добавок, повышающая в ряду ДЕ → МА / ПГС → ПГН → ОПК1 → ОПК2 → ДТМТ1 / ДТМТ2 / ДТМТ3. Диаметр расплыва модифицированных цементных систем из конуса Хегерманна составляет 100÷123 мм, что до 19 % ниже, чем у состава без МД (124 мм).

Анализируя рис. 3, установлено, что индекс активности минеральных добавок в определенной степени связан с содержанием в их составе диоксида кремния. Увеличение концентрации SiO2 в составе осадочной породы способствует повышению активности модификатора, о чем свидетельствует соответствующая корреляционная зависимость ( R 2 = 0,461). Установлено, что наибольшей эффективностью в цементных системах отличаются кремневые опал-кристобалитовые породы (диатомит и опока), в частности, индексы активности ДТМТ2 (состав № 3) и ОПК2 (состав № 6) достигают 1,13 и 1,05 отн. ед. соответственно. Также химической активностью в цементных композициях обладают минеральные добавки на основе обожженной Ни-

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ УЧЕНЫХ И СПЕЦИАЛИСТОВ китской глины – индекс активности ПГН в составе № 7 составил 1,05 отн. ед.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По итогам проведенных экспериментальных исследований получены следующие результаты:

-

1) установлены особенности химико-минералогического состава исходных осадочных пород (кремневые (диатомит и опока), глинистые (полиминераль-ные глины) и карбонатные (доломит и мел));

-

2) выявлено влияние минеральных добавок на основе осадочных пород различного состава на водопо-

требность, водоудерживающую способность и подвижность цементного теста;

-

3) установлено влияние минеральных модификаторов на активность смешанного цементного вяжущего;

-

4) выявлены наиболее эффективные осадочные породы, позволяющие направленно управлять технологическими и физико-механическими свойствами цементных систем.

В качестве наиболее перспективных для дальнейших работ были выбраны следующие виды минеральных добавок: Атемарский диатомит, Алексеевская опока и прокаленная Никитская глина.

Список литературы Рецептурно-технологическая эффективность осадочных пород различного состава и генезиса в цементных системах

- Чернышов Е.М., Артамонова О.В., Славчева Г.С. Наномодифицирование цементных композитов на технологической стадии жизненного цикла // Нанотехнологии в строительстве. 2020. Том 12, № 3. С. 130–139. https://doi.org/10.15828/2075-8545-2020-12-3-130-139.

- Иноземцев А.С., Королев Е.В. Сравнительный анализ влияния наномодифицирования и микродисперсного армирования на процесс и параметры разрушения высокопрочных легких бетонов // Строительные материалы. 2017. № 7. С. 11–15.

- Фиговский О.Л., Бейлин Д.А., Пономарев А.Н. Успехи применения нанотехнологий в строительных материалах // Нанотехнологии в строительстве. 2012. № 3. С. 6–21.

- Nizina T.A., Balykov A.S., Korovkin D.I., Volodin V.V. Physical and mechanical properties of modified finegrained fibre-reinforced concretes containing carbon nanostructures. International Journal of Nanotechnology. 2019; 16: 496–509. https://doi.org/10.1504/IJNT.2019.106621.

- Ghafari E., Costa H., Júlio E., Portugal A., Durães L. The effect of nanosilica addition on flowability, strength and transport properties of ultra high performance concrete. Materials and Design. 2014; 59: 1–9. https://doi.org/10.1016/j.matdes.2014.02.051.

- Jacob J.D.S., Mascelani A.G., Steinmetz R.L.R., Costa F.A.D., Dalla Costa O.A. Use of silica fume and nanosilica in mortars attacked by acids present in pig manure. Procedia Structural Integrity. 2018; 11: 44–51. https://doi.org/10.1016/j.prostr.2018.11.007.

- Баженов Ю.М., Фаликман В.Р., Булгаков Б.И. Наноматериалы и нанотехнологии в современной технологии бетонов // Вестник МГСУ. 2012. № 12. С. 125–133.

- Фаликман В.Р., Соболев К.Г. «Простор за пределом», или как нанотехнологии могут изменить мир бетона. Часть 1 // Нанотехнологии в строительстве. 2010. Том 2, № 6. С. 17–31.

- Рассохин А.С., Пономарев А.Н., Фиговский О.Л. Микрокремнеземы различных типов для высокопрочных мелкозернистых бетонов // Инженерно-строительный журнал. 2018. № 2 (78). С. 151–160. https://doi.org/10.18720/MCE.78.12.

- Chand G., Happy S.K., Ram S. Assessment of the properties of sustainable concrete produced from quaternary blend of portland cement, glass powder, metakaolin and silica fume. Cleaner Engineering and Technology. 2021; 4: 100179. https://doi.org/10.1016/j.clet.2021.100179.

- Kocak Y. Effects of metakaolin on the hydration development of Portland–composite cement. Journal of Building Engineering. 2020; 31: 101419. https://doi.org/10.1016/j.jobe.2020.101419.

- Mohammed A.M., Asaad D.S., Al-Hadithi A.I. Experimental and statistical evaluation of rheological properties of self-compacting concrete containing fly ash and ground granulated blast furnace slag. Journal of King Saud University – Engineering Sciences. 2021. https://doi.org/10.1016/j.jksues.2020.12.005.

- Nedunuri S.S.S.A., Sertse S.G., Muhammad S. Microstructural study of Portland cement partially replaced with fly ash, ground granulated blast furnace slag and silica fume as determined by pozzolanic activity. Construction and Building Materials. 2020; 238: 117561. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2019.117561.

- Низина Т.А., Селяев В.П., Балыков А.С., Володин В.В., Коровкин Д.И. Оптимизация составов многокомпонентных мелкозернистых фибробетонов, модифицированных на различных масштабных уровнях // Нанотехнологии в строительстве. 2017. Том 9, № 2. С. 43–65. https://doi.org/10.15828/2075-8545-2017-9-2-43-65.

- Nizina T.A., Balykov A.S., Korovkin D.I., Volodin V.V. Modified fine-grained concretes based on highly filled self-compacting mixtures. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2019; 481: 012048. https://doi.org/10.1088/1757-899X/481/1/012048.

- Mota dos Santos A.A., Cordeiro G.C. Investigation of particle characteristics and enhancing the pozzolanic activity of diatomite by grinding. Materials Chemistry and Physics. 2021; 270: 124799. https://doi.org/10.1016/j.matchemphys.2021.124799.

- Taoukil D., El meski Y., Lahlaouti M.L., Djedjig R., El bouardi A. Effect of the use of diatomite as partial replacement of sand on thermal and mechanical properties of mortars. Journal of Building Engineering. 2021; 42: 103038. https://doi.org/10.1016/j.jobe.2021.103038.

- Ahmadi Z., Esmaeili J., Kasaei J., Hajialioghli R. Properties of sustainable cement mortars containing high volume of raw diatomite. Sustainable Materials and Technologies. 2018; 16: 47–53. https://doi.org/10.1016/j.susmat2018.05.001.

- Sabir B.B., Wild S., Bai J. Metakaolin and calcined clays as pozzolans for concrete: a review. Cement and Concrete Composites. 2001; 23 (6): 441–454. https://doi.org/10.1016/S0958-9465(00)00092-5.

- Гайфуллин А.Р., Рахимов Р.З., Рахимова Н.Р. Влияние добавок глинитов в портландцемент на прочность при сжатии цементного камня // Инженерно-строительный журнал. 2015. № 7 (59). С. 66–73. https://doi.org/10.5862/MCE.59.7.

- Balykov A.S., Nizina T.A., Volodin V.V., Kyashkin V.M. Effects of Calcination Temperature and Time on the Physical-Chemical Efficiency of Thermally Activated Clays in Cement Systems. Materials Science Forum. 2021; 1017: 61–70. https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/MSF.1017.61.

- Celik K., Hay R., Hargis C.W., Moon J. Effect of volcanic ash pozzolan or limestone replacement on hydration of Portland cement. Construction and Building Materials. 2019; 197: 803–812. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2018.11.193.

- Lin R.-S., Wang X.-Y., Yi-Han. Effects of cement types and addition of quartz and limestone on the normal and carbonation curing of cement paste. Construction and Building Materials. 2021; 305: 124799. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2021.124799.

- Lollini F., Redaelli E., Bertolini L. Effects of portland cement replacement with limestone on the properties of hardened concrete. Cement and Concrete Composites. 2014; 46: 32–40. https://doi.org/10.1016/j.cemconcomp.2013.10.016.