Речь и письмо в их отношении к языку и действительности

Автор: Ким Игорь Ефимович

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Языкознание

Статья в выпуске: 9 т.14, 2015 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена языку как знаковой системе, моделирующей реальность мира. Основные исследования в этом направлении обращены к плану содержания языка, а именно языковой семантике, прежде всего лексической, и во вторую очередь морфологической и синтаксической. В то же время обнаруживается, что большой моделирующий потенциал содержится и в плане выражения языковых знаков, а именно в материальной организации языка. Так, условная членораздельность устной речи, основанная на контрасте и воспроизводимости речевых сегментов, приводит к возможности столь же условного параллельного членения «потока жизни». Появление же дискретного и статического письма приводит к формированию представления о статике и дискретности мира. Такой взгляд на моделирующую силу языка перекликается с идеями, высказанными М. И. Черемисиной в ее теоретических работах.

Язык идействительность, речь, письмо, м. и. черемисина, язык как моделирующая система

Короткий адрес: https://sciup.org/147220349

IDR: 147220349 | УДК: 81''0

Текст научной статьи Речь и письмо в их отношении к языку и действительности

В 2004 г. вышла книга М. И. Черемисиной по общим проблемам языкознания [2004] 1. Она посвящена вопросам, которые Майя Ивановна обычно оставляла за скобками своей научной деятельности, всегда исследовательской и почти никогда спекулятивной (я имею в виду не обыденнонаучное понимание этого слова, а теоретико-философское, как способ рассуждения без привлечения в ходе рассуждения новых эмпирических данных).

Этот разговор о языке вообще (одна из задач, которые поставила перед собой Майя Ивановна, – писать просто) оказался не спекулятивным и на этот раз, потому что на протяжении всей книги две вещи присутст- вуют в ней: личность Майи Ивановны и языковой материал.

Языковой материал вторгается в общее рассуждение приблизительно на втором шаге каждого рассуждения. Мне кажется, это авторская позиция, сформированная опытом преподавания лингвистических дисциплин в вузе: нет факта – нет понимания.

Личность исследователя обнаруживается на первой же странице текста и не покидает читателя до самого конца книги: «Язык всегда представлялся мне чудом» (с. 3). Возможно, многим людям и даже лингвистам Майя Ивановна запомнится именно этим искренним удивлением перед феноменом языка. По крайней мере, лингвисты, следуя общенаучным принципам, стараются не выражаться столь эмоционально и беспомощно.

Однако высказывание это характеризует не только исследователя, но и его объект. Говоря об объекте описания как чуде, исследователь формулирует загадку, которую он не может разгадать. Язык предлагает, и Майя Ивановна формулирует много загадок. Одна из них – что позволяет языку быть средством членения мира.

Язык и мир

Существование языка как знакового объекта выводит на проблему его соотношения с миром: ведь язык не может существовать вне мира, той действительности, в которой существуют коммуниканты, использующие язык, в котором происходит коммуникация – реализация языка и которую он в той или иной мере описывает, как говорят лингвисты – моделирует.

Для Майи Ивановны проблема существования мира до какой-то степени решена той мировоззренческой средой, в которой она воспитывалась и которую она так ли иначе восприняла как очевидность: мир существует.

Есть вопросы, которые важны для лингвиста, поскольку язык соотносится с миром, с действительностью в двух аспектах. Во-первых, своей формой, планом выражения он присутствует, реализуется в мире, являясь его частью. Звуковая форма языка описывается до определенной степени обобщения естественнонаучно: акустика является подразделом физики, и акустический аспект фонетики вполне вписывается в терминологию этой физической науки. Артикуляционная сторона фонетики также соотносится с анатомией и физиологией человека. Во-вторых, язык обращен в мир своим означаемым, своей понятийной системой. Именно со вторым аспектом отношения «язык – мир» связаны следующие вопросы: как устроен отражаемый языком мир, какова его субстанциальная, атрибутивная и динамическая природа, какое место в нем занимает человек говорящий и слушающий, насколько мир соотносится с тем, как его моделирует язык?

Майя Ивановна не отвечает на эти вопросы. Тем не менее понятно, что язык как моделирующая система во многом определил для человека устройство мира. А вот об этом Майя Ивановна говорит: «…любой язык ставит нас перед необходимостью и одновременно дает нам возможность представлять континуум мирозданья как дискретное множество разных вещей, которое поддается упорядочению при помощи системы идей, являющихся значениями слов» (с. 57). Получается, что без языка мир – континуум?

Майя Ивановна обращает внимание на моделирующую силу языка, связанную с его означаемым – смыслом слов. Однако, понимая, что язык является инструментом формирования основных представлений человека о мире, мы можем обнаружить, что не столько в означаемом языковых знаков, сколько в их материальном устройстве лежит ключ к способности языка служить средством моделирования мира.

Язык членоразделен и поэтому приспособлен для членения мира. Нерасчлененный мир – это хаос. Наши современные взгляды на мир покоятся на представлении о существовании статических отдельных объектов, которые обладают свойствами, могут находиться в определенных состояниях, изменяться и взаимодействовать. Иными словами, современному мышлению удобна статика и дискретность. Но до первого и до второго от доязыкового состояния человечества – пропасть.

Речь и письмов их отношении к миру

Мостом через эту пропасть является речь. Речь – первая хронологически и по значимости форма существования языка. Речь представляет собой временную последовательность звуков. У речи есть устойчивый эпитет – членораздельная. Это означает, что, обладая временной протяженностью, речь делится на сегменты, разные по своим акустическим характеристикам. Эти сегменты могут быть отделены друг от друга паузами – отсутствием звука. Но еще более важен контраст, позволяющий отделять звуки речи друг от друга, членить на них речь при отсутствии явных границ между ними.

Не менее важная, чем членораздельность, характеристика речи – воспроизводимость сегментов. Именно воспроизводимость является первым шагом к статике, возможностью членения потока речи, отождествления ее единиц. Воспроизводимость как черта звуковой формы языка позволяет произве- сти и первоначальное членение мира, отождествление и систематизацию его фрагментов.

Вот что о способности речи быть средством познания пишет Майя Ивановна: «Звуковой язык, как мы знаем, является средством общения, это его прямая, первичная социальная функция. Одновременно он является средством первичного познания действительности. Знаки языка, в частности слова, не “называют” те или иные смыслы, а формируют их» (с. 146). Формируя смыслы, воспроизводимые единицы речи вычленяют в мире соответствующие фрагменты, оформляя их и представляя их как однотипные.

Однако звуковой язык во многих отношениях далек от современного идеала статичности и дискретности.

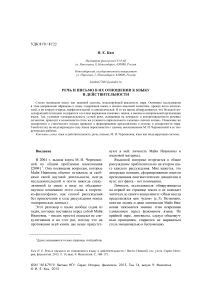

Речь динамична . Как всякий процесс, она конечна и при этом не оставляет после себя материальных следов. Поэтому речь предполагает культуру с малой глубиной рефлексии: в произвольной форме знание может передаваться через два, максимум три поколения, поэтому место инструкции занимает научение из рук в руки, а воспроизводимость сложных действий обеспечивается ритуалом. Историю заменяет вневременной миф, а культурно значимые тексты образуют фольклор, требующий от общества или его части механического запоминания.

Членораздельность речи довольно условна. Так, минимальной полноценно выдели-мой единицей плана выражения является все-таки слог, границы которого во многих языках, например индоевропейских, не совпадают с границей минимальных значимых сегментов речи – морфем. Это приводит к созданию способов описания фонетики, не основанных на выделении фонем (фонетика китайского языка, где вместо фонем выделяется слог и его части – инициаль и финаль) или подчиняющих фонемы собственно знаковым единицам языка (Московская фонологическая школа, где основной единицей фонетики в реальности оказывается морфема, а фонема выделяется в ее составе и определяется ее свойствами, прежде всего материальным тождеством).

Еще одна важная особенность речи – естественный характер ее освоения. Это позволило лингвистам назвать звуковой язык естественным в противоположность специа- лизированным языкам математики и программирования, созданным сознательно и целенаправленно. Однако я исключаю из этого понятия письменную форму языка. Действительно, можно ли назвать естественным письменный язык, которому надо специально учить и который требует для своего бытования специальных инструментов и материала?

Изобретение письма и появление письменной формы приводит к становлению тех признаков языка, которые позволяют ему сформировать современный тип культуры.

Письмо в своей исходной и наиболее совершенной форме представляет собой линейно расположенный набор дискретных двухмерных знаков. При этом языковое содержание единичного знака (графемы) может быть разным в зависимости от системы письма: иероглифическое (слово), слоговое (слог), консонантное (часть слога), корейское слого-фонетическое (фонема-слог / морфема), фонетическое 2.

Письмо статично . Динамика речи в нем передается направлением, в котором исполняются пишущим и впоследствии воспринимаются читающим минимальные знаки. Это противоречие отразилось в теории поэтики, где различается сукцессивное (последовательное) и симультанное (целостное) восприятие текста.

Письмо в своей самой совершенной форме (устав или печать) дискретно , хотя во многих системах скорописи элементарные знаки связаны между собой. Такова, например, современная практика русского письма.

И наконец, письмо явно искусственно . Оно исполняется на писчем материале или иной плоской поверхности, для его исполнения требуется специальный инструмент, который постоянно совершенствуется. Таким образом, письмо представляет собой ремесло и даже искусство, для которого есть специальный термин – каллиграфия, а возникшая на его основе печать представляет собой сложно организованное производство.

Мир

Речь

Письмо

Рис. 1. Основные характеристики мира, речи и письма

Язык

Письмо

Речь

Рис. 2. Соотношение языка, речи и письма согласно современным представлениям

Язык

Речь

Письмо

Рис. 3. Соотношение языка, речи и письма согласно представлениям автора статьи

Как видим, при движении от натурального мира через речь к письму баланс динамического и статического, непрерывного и дискретного, природного и рукотворного смещается в сторону правых компонентов каждой антонимической пары (рис. 1).

Как видим, своими свойствами речь и письмо позволяют представить хаотичный и непредсказуемый мир как упорядоченное мироздание, обладающее воспроизводимостью и даже статичностью и расчлененностью. При этом речь представляет собой первую ступень рефлексии мира, своей воспроизводимостью позволяя человеку воспринимать воспроизводимым и мир, а письмо, надстраиваясь над речью, служит способом ее рефлексии и второй ступенью рефлексии мира. Письмо благодаря своей статичности и дискретности делает более отчетливой дискретность речи и тем самым позволяет воспринимать дискретно и статично отображаемый языком мир.

Письмо, речь и язык

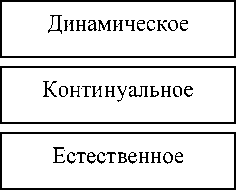

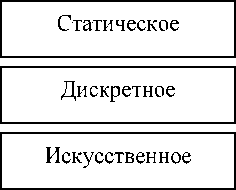

Отдельно обсудим вопрос о соотношении звуковой и письменной форм языка по отношению к самому языку. Майя Ивановна отдает первенство речи, считая ее прямой реализацией потенциального языка, как это делал в свое время Ф. де Соссюр. В таком случае письмо воспринимается ею довольно традиционно, как вторичная система, производная от звуковой и не соотносимая с языком (рис. 2). Тем не менее я считаю, что отношение между этими системами все-таки другое (рис. 3).

И речь, и письмо представляют собой формы реализации языка. Письмо существует как графическая форма языка. Я не возражаю против того, что эта форма языка вторична (ср. (с. 140)), но она является такой же репрезентативной системой языка, как и речь. Различия между речью и письмом, как говорилось выше, касаются способа существования плана выражения языкового знака. Речь представляет собой набор динамических знаков, знаков-процессов со всеми вытекающими из их свойств преимуществами и недостатками в коммуникативном использовании. Несомненное преимущество речи – в удобстве производства знака. Для нее не нужно использовать дополнительные инструменты и даже руки, полезные при орудийной деятельности. Но такие знаки недолговечны и ограничены в дальности коммуникации. Письмо представляет собой статические знаки, которые производятся с использованием внешних для человека инструментов, но при этом явном неудобстве обладают долговечностью, могут быть переданы третьим лицам, перемещаться на большие расстояния и храниться.

Роль письма в существовании языка была сформулирована Майей Ивановной следующим образом: «…Письмо, будучи средством опосредованного общения людей, разделенных пространством и временем, обеспечивающим консервацию звуковых сообщений (в этом состоит его первая, прямая социальная функция), является одновременно средством первичного познания того объекта, который оно призвано отображать: языкового кода, который использован при построении звуковых сообщений» (с. 146).

Вопрос заключается в том, почему письмо является инструментом описания языка.

Дело в том, что письменные знаки – знаки совершенно иной природы, чем знаки акустические. Во-первых, у минимальной графической единицы может быть разное языковое содержание. Минимальный знак, соотносимый со словом, – иероглиф, затемняет фонетический вид знака, но акцентирует внимание носителя языка на его семанти- ке. Поэтому иероглифическое письмо называют также идеографическим. Слоговое письмо позволяет вычленять из потока речи слоги, но их фонемная структура остается в тени. Консонантное письмо снижает роль гласных. Фонетическое письмо позволяет членить речь на минимальные звуки. Таким образом, сама система письма направляет взгляд носителя языка и затем исследователя на языковые факты, которые она выделяет. Во-вторых, существенную роль в рефлексии речи играет суперсегментная графика – правила и закономерности построения письменного текста. Большое значение в восприятии устройства языковых единиц имеет пробел или другие знаки границы. В латинском письме в начале его функционирования использовались межсловные точки, а затем оно стало слитным, что влияло на восприятие границ слова. Обратный путь проделало славянское письмо, в котором в начальный период не использовались межсловные пробелы, а затем они появились. Выделение предложения как единицы языка основано на пунктуации, которая оформляет границы предложений. Всякий, кто расшифровывал записи устной речи, знает, как сложно установить в ней границы предложения. Это говорит о том, что письмо является не просто отражением речи, у него есть свои законы оформления и функционирования, что приводит к расхождениям в устном и письменном существовании языка.

Именно расхождения устного и письменного оформления языковых единиц наталкивают носителя языка на его рефлексию.

Таким образом, в наибольшей степени наше представление о языке сформировано нашей рефлексией речи через посредство письма. В более сильном виде этот тезис формулируется так: язык представляет собой речь, отрефлектированную посредством письма. Однако не менее важно, что, будучи средством познания речи и, соответственно, инструментом ее членения и оформления, письмо становится формой членения мира и способом формирования представления о его статуальности.

Заключение

Итак, мы можем соотнести язык и познаваемый с его помощью мир через представ- ление о языке как соотнесении письма и речи. Письмо служит средством рефлексии речи, которая моделирует мир.

Можно привести механическую аналогию этого сложного отношения. Его можно представить как многоступенчатый передаточный механизм, в котором непознанный мир уподобляется грубому ремню, на который передается усилие большого вала, представляющего собой речь. Этот вал зубчатый, но зубцы его не очень выражены, они неровные, представляют собой, скорее, волны, а не заостренные и глубокие зубцы, четко передающие усилие в нужном месте. Этим валом управляет другой, меньший вал с уже выраженными зубцами – письмо. Со временем зубцы управляющего вала оформляют зубцы вала промежуточного, а тот, в свою очередь, аналогичным образом оформляет зубцы на ремне, который поддается усилию оформляющихся зубцов промежуточного вала. Мир становится все более оформленным, в нем все яснее опознаются и выделяются реалии.

Есть и обратное влияние. Зубья валов истираются, многообразие и сложность реальности лишает речь ясности и внятности, а письмо – строгости и членораздельности. Графемный состав письма и соединения букв перестают успевать за изменениями звучащей речи, написания становятся традиционными, что порождает асистемность письма и хаотичность.

Именно поэтому возникает теоретическая необходимость в лингвистике, науке о языке, которая через исследование письменной формы языка, упорядочивая ее, вносит дополнительную определенность в существование речи и тем самым помогает добиться стабильности в отношении «мир – речь – письмо».

Список литературы Речь и письмо в их отношении к языку и действительности

- Черeмисина М. И. Язык и его отражение в науке о языке. Новосибирск, 2004