Рецидив солитарной фиброзной опухоли плевры в грудной стенке после резекции легкого по поводу предполагаемого метастаза рака молочной железы (клиническое наблюдение)

Автор: Пикин Олег Валентинович, Волченко Надежда Николаевна, Колбанов Константин Иванович, Вурсол Дмитрий Анатольевич, Рудаков Роман Валентинович

Журнал: Сибирский онкологический журнал @siboncoj

Рубрика: Случай из клинической практики

Статья в выпуске: 2 (74), 2016 года.

Бесплатный доступ

Приведена историческая справка о впервые описанных случаях выявления солитарной фиброзной опухоли плевры, отражены принципы клинической, инструментальной и морфологической диагностики. Представлено клиническое наблюдение успешного хирургического лечения рецидива солитарной фиброзной опухоли плевры после ранее выполненной резекции легкого по поводу предполагаемого метастаза рака молочной железы.

Cолитарная фиброзная опухоль плевры, рецидив, метастаз рака молочной железы

Короткий адрес: https://sciup.org/14056663

IDR: 14056663 | УДК: 616.25-006.04-089.87-089.168-033:617.54 | DOI: 10.21294/1814-4861-2016-15-2-113-118

Текст научной статьи Рецидив солитарной фиброзной опухоли плевры в грудной стенке после резекции легкого по поводу предполагаемого метастаза рака молочной железы (клиническое наблюдение)

Впервые солитарную фиброзную опухоль описал E. Wagner в 1870 г. [9]. В 1931 г. P. Klemperer и C. Rabin подразделили опухоли плевры на диффузный тип, развивающийся из мезотелия, и локализованный, источником которого является фиброзная субмезотелиальная ткань. Солитарная фиброзная опухоль (СФО) – редкая мезенхимальная опухоль фибробластической природы. Источником опухоли является фиброзная субмезотелиальная ткань [6]. По данным литературы, СФО диагностируют в 5 % случаев опухолевого поражения плевры. Заболевание одинаково часто встречается у мужчин и женщин, приблизительно у 2,8 человека на 100 000 обследованных, в 67 % опухоль исходит из висцеральной, в 33 % – из париетальной плевры, нередко на ножке [8]. Опухоль встречается в различном возрасте, но пик заболеваемости приходится на лиц старше 50 лет [4, 8]. Общепринятой классификации СФО не существует. Наиболее часто встречается доброкачественный вариант опухоли, реже – злокачественный гистотип [8]. При длительном существовании может наблюдаться трансформация доброкачественного варианта в злокачественный с диссеминацией по плевре [2, 7]. При наличии широкого основания опухоли, особенно исходящей из париетальной плевры, частота местного рецидива после удаления достигает 10,0 %, что диктует необходимость выполнения полнослойной резекции грудной стенки [7, 8].

Приводим клиническое наблюдение больной с солитарной фиброзной опухолью плевры, имитировавшей метастаз рака молочной железы в легкое, оперированной по поводу рецидива СФО в грудной стенке через 5 лет после резекции легкого.

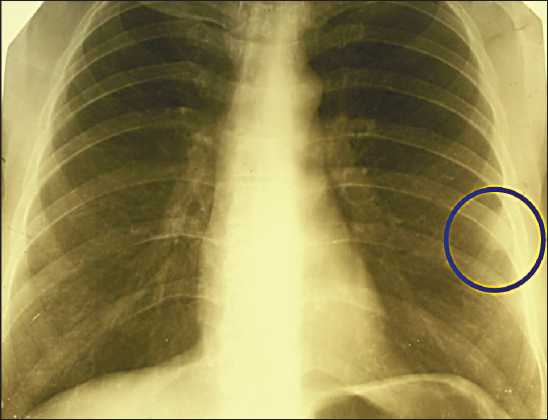

Больная Р., 73 лет, поступила в торакальное отделение МНИОИ им. П.А. Герцена 12.02.2010. Из анамнеза: в 1986 г. диагностирован рак левой молочной железы IV стадии (T2N0M1), солитарный метастаз в нижнюю долю левого легкого (рис. 1).

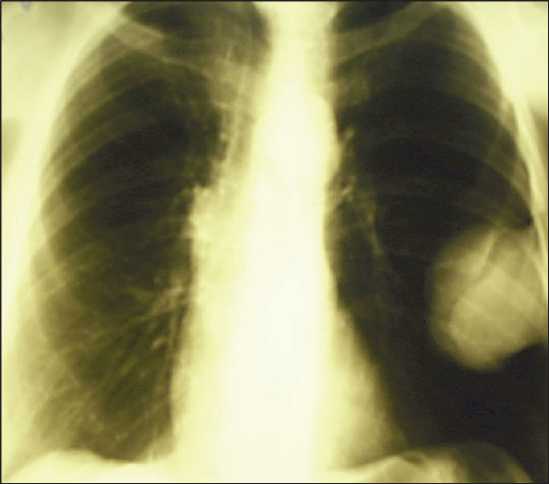

Образование в нижней доле левого легкого на тот момент расценено как проявление метастатического поражения, по поводу чего проведено комбинированное лечение (6 курсов полихимиотерапии, радикальная мастэктомия, затем лучевая терапия). В адъювантном режиме проведено еще 5 курсов полихимиотерапии. При дальнейшем наблюдении опухоль в легком оставалась прежних размеров, что расценено как стабилизация процесса. С 2008 г. пациентка стала отмечать периодический подъем температуры до 39°С, по поводу чего обследовалась во многих клиниках, однако объективных причин гипертермии выявить не удавалось. При контрольном рентгенологическом исследовании (2010 г.) отмечен рост образования (рис. 2).

Больная обратилась в МНИОИ. При компьютерной томографии органов грудной клетки и ультразвукового исследования в плевральной полости слева в проекции нижней доли опреде-

Рис. 1. Рентгенография органов грудной клетки в прямой проекции: образование в нижней доле левого легкого, выявленное одновременно с опухолью молочной железы в 1986 г.

Рис. 2. Рентгенография органов грудной клетки (2010 г.): увеличение размеров ранее выявляемого образования нижней доли левого легкого

Рис. 3. Удаленный макропрепарат

ляется опухолевое образование округлой формы, размером 10×10 см, широко прилежит к грудной стенке, вероятнее всего, неэпителиального генеза, исходящее из междолевой плевры.

02.03.2010 выполнена видеоассистированная резекция верхней и нижней долей левого легкого. На операции: опухолевое образование 10 см в диаметре, подпаянное к верхней и нижней долям со стороны междолевой борозды, имеет широкую ножку-основание протяженностью 4 см. При помощи эндоскопических аппаратов произведена резекция верхней и нижней долей в пределах здоровых тканей (рис. 3). Послеоперационный период протекал без осложнений, больная выписана на 8-е сут.

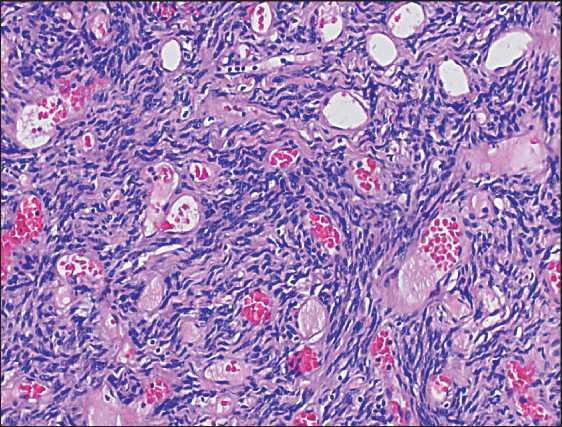

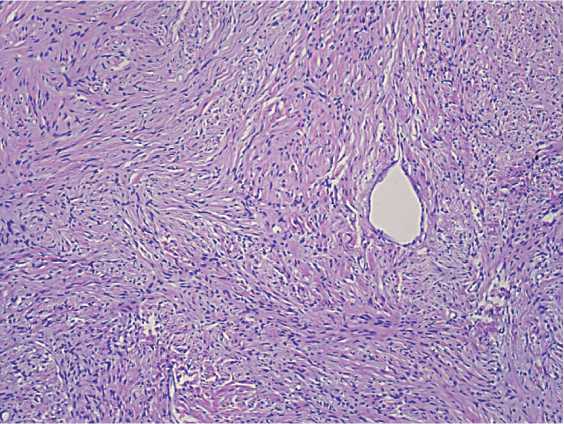

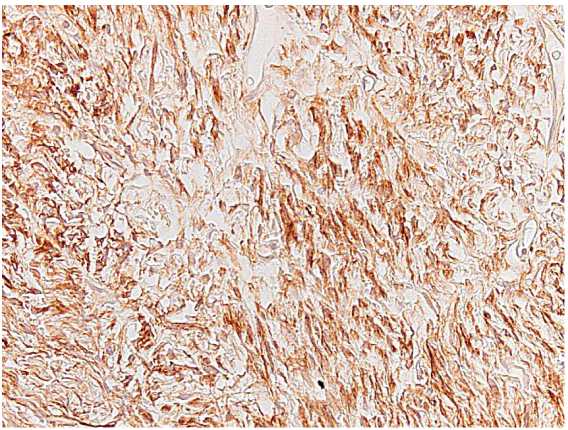

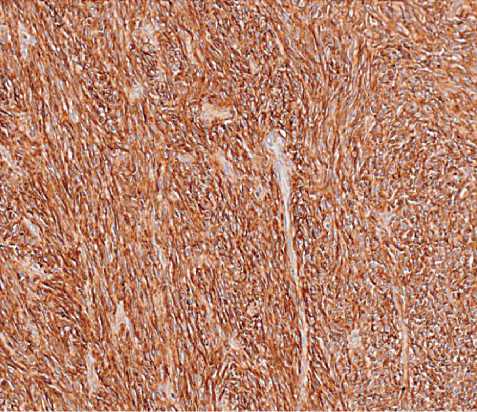

Гистологическое и иммуногистохимическое исследование удаленного препарата №№ 82279-83/оп: веретеноклеточное новообразование с участками фиброза и гиалиноза (рис. 4, 5). ИГХ исследование с ЭМА, S-100, NSE, HBME, кальретинином – отрицательная. Актин гладкомышечный – положительная реакция в сосудах и небольшом числе клеток; CD34 положительная в клетках опухоли; CD117 положительная в части клеток; KI67 положительная в 15 % клеток опухоли. Заключение: солитарная фиброзная опухоль (рис. 6).

В апреле 2015 г. (через 5 лет после удаления опухоли), при контрольном обследовании, выявлен рецидив опухоли в грудной клетке на уровне боковых отрезков 7–8 ребер, размером 2×3 см, подтвержденный морфологически путем биопсии (рис. 7). При обследовании данных за другую опухолевую патологию не выявлено. 16.04.2015 выполнена резекция грудной стенки (боковые отрезки 3–4 ребер), ауто- и аллопластика композитной сеткой.

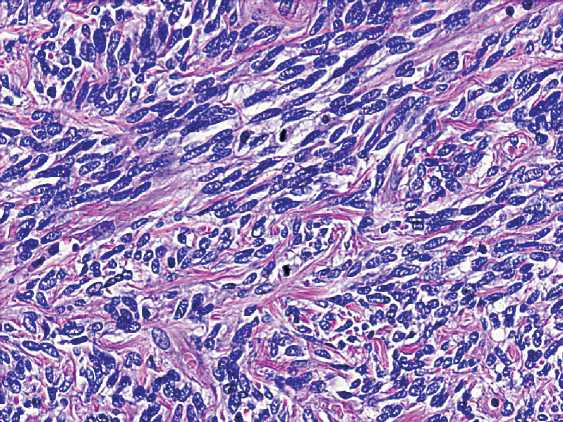

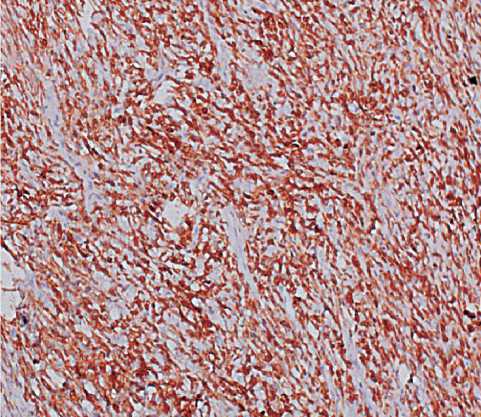

Морфологическое исследование операционного материала (№№ 83438-55/оп): Мезенхимальная опухоль, состоящая из мономорфной популяции веретеновидных клеток с незаметными клеточными контурами, митотической активностью 15/10 полей зрения (×400), гиалинозом стромы, очагами миксоидизации и некроза. Новообразование имеет сходное строение с опухолью предшествующего гистологического исследования №№ 82279-83/оп. Опухоль инфильтрирует межрёберные скелетные мышцы без врастания в рёбра. В краях резекции мягких тканей, рёбер опухолевого роста нет. Учитывая гистологическую картину, данные предшествующего иммуногистохимического исследования №№ 82279-83/оп/ИГХ, образование представлено злокачественной солитарной фиброзной опухолью (понижение дифференцировки в рецидиве) (рис. 8, 9).

Послеоперационный период протекал без осложнений. На 10-е сут больная выписана. Рекомендовано динамическое наблюдение. При контрольном обследовании через 4 мес данных за прогрессирование опухолевого процесса нет.

Рис. 4. Микрофото. Гистологическое исследование: солитарная фиброзная опухоль плевры (доброкачественный вариант), пучки веретенообразных клеток, большое число сосудистых щелей. Окраска гематоксилином и эозином, ×200

Рис. 5. Микрофото. Гистологическое исследование: солитарная фиброзная опухоль плевры (доброкачественный вариант). Окраска гематоксилином и эозином, ×100

Рис. 6. Микрофото. Иммуногистохимическое исследование: солитарная фиброзная опухоль плевры (доброкачественный вариант). Положительная реакция с CD99 в клетках опухоли, ×400

Рис. 7. Микрофото. Гистологическое исследование: солитарная фиброзная опухоль (злокачественный вариант), пучки веретенообразных клеток с наличием фигур митоза. Окраска гематоксилином и эозином, ×400

Рис. 8. Микрофото. Иммуногистохимическое исследование: солитарная фиброзная опухоль (злокачественный вариант), положительная реакция с CD99, ×200

Рис. 9. Микрофото. Иммуногистохимическое исследование: солитарная фиброзная опухоль (злокачественный вариант),

положительная реакция с bcl-2, ×200

Обсуждение

Солитарная фиброзная опухоль плевры – редкое новообразование мезенхимальной природы. Клинические проявления заболевания различны. Симптомы зависят от размера опухоли и степени давления на смежные органы и структуры. Заболевание может протекать бессимптомно и выявляется случайно при рентгенологическом исследовании грудной клетки, при более длительном существовании и больших размерах опухоли пациенты предъявляют жалобы на сухой кашель, чувство дискомфорта, боли в грудной клетке, одышку и слабость.

В лабораторных исследованиях иногда может выявляться анемия, гипогликемия с соответствующей симптоматикой. Менее чем у 5 % больных в клинической картине на первый план выходят явления стойкой гипогликемии вследствие продукции опухолью инсулиноподобного фактора роста II (синдром Додж – Поттера), которые сопровождаются вечерними (ночными) потами, усталостью, эпизодами неустойчивой походки и дизартрии. Высокий уровень инсулиноподобного фактора роста II обычно сочетается с низким уровнем инсулина и инсулиноподобного фактора роста I, который возвращается к норме на 3–4-й день после удаления опухоли. У 10–20 % больных заболевание сопровождается гипертрофической остеоартропатией (утолщение концевых фаланг пальцев рук – синдром Пьер-Мари-Бамбергера) вследствие гиперпродукции опухолью гепатоцитарного фактора роста или гиалуроновой кислоты.

Морфологическими признаками злокачественности процесса являются: высокая митотическая активность опухоли, некроз, полиморфизм клеток [2, 4, 7, 8]. Для дифференциальной диагностики СФО широко используют иммуногистохимический метод, определяя экспрессию виментина и отсутствие экспрессии цитокератина. Патогномоничным признаком СФО является экспрессия маркера CD34 и протоонкогена bcl-2, отсутствующая при мезотелиоме и саркоме. При злокачественном варианте СФО у некоторых больных может отсутствовать экспрессия CD34, что затрудняет диагностику. В последнее время появились сведения об экспрессии CD99 и фактора ХIIIа при солитарной фиброзной опухоли, однако эти данные подтверждают не все авторы. Дифференциальный диагноз обычно проводят с мезотелиомой, синовиальной, нейрогенной и фибросаркомой, а также злокачественной фиброзной гистиоцитомой [1, 5].

При рентгенологическом исследовании, компьютерной томографии органов грудной клетки

Список литературы Рецидив солитарной фиброзной опухоли плевры в грудной стенке после резекции легкого по поводу предполагаемого метастаза рака молочной железы (клиническое наблюдение)

- Леенман E.E., Попов С.Д., Двораковская И.В., Арсеньев А.И., Пожарисский К.М. Солитарная фиброзная опухоль: клиникоморфологический и иммуногистохимический анализ//Вопросы онкологии. 2006. Т. 52, № 6. С. 624-632.

- Пикин О.В., Франк Г.А., Трахтенберг А.Х., Белоус Т.А., Завалишина Л.Э., Колбанов К.И., Глушко В.А., Вурсол Д.А., Рудаков Р.В., Багров В.А., Картовещенко А.С. Солитарная фиброзная опухоль плевры//Онкохирургия. 2010. Т. 2, № 4. С. 37-41.

- Пикин О.В., Трахтенберг А.Х., Осипов В.В., Колбанов К.И., Астахов Д.Н., Сухотько А.С. Хирургический метод в диагностике и лечении больных с очаговыми образованиями в легких при раке молочной железы//Сибирский онкологический журнал. 2012. № 6. С. 21-25.

- de Perrot М., Fischer S., Brundler M., Sekine Y., Keshavjee S. Solitary fibrous tumors of the pleura//Ann. Thorac. Surg. 2002. Vol. 74 (1). P. 285-293 DOI: 10.1016/S0003-4975(01)03374-4

- Hiraoka K., Morikawa T., Ohbuchi T., Katoh H. Solitary fibrous tumors of the pleura: clinicopathological and immunohistochemical examination//Interact. CardioVasc. Thorac. Surg. 2003. Vol. 2 (1). P. 61-64 DOI: 10.1016/S1569-9293(02)00091-9

- Klemperer P., Coleman B. Primary Neoplasms of the pleura.Areport of five cases//Am. J. Ind. Med. 1992. Vol. 22 (1). P. 1-31. doi: 10.1002/ajim.4700220103.

- Kohler М., Clarenbach C.F., Kestenholz P., Kurrer M., Steinert H.C., Russi E.W., Weder W. Diagnosis, treatment and long-term outcome of solitary fibrous tumours of the pleura//Eur. J. Cardiothorac. Surg. 2007. Vol. 32 (3). P. 403-408 DOI: 10.1016/j.ejcts.2007.05.027

- Rena O., Filosso P., Papalia E., Molinatti M., Di Marzio P., Maggi G., Oliaro A. Solitary fibrous tumour of the pleura: surgical treatment//Eur. J. Cardiothorac. Surg. 2001. Vol. 19 (2). P. 185-189 DOI: 10.1016/S10107940(00)00636-9

- Wagner Е. Das tuberkelahnliche lymphadenom (Der cytogene oder reticulite Tuberkel)//Arch. Heilk. (Leipzig). 1870. Bd. 11. S. 497.