Рециклинг ресурсов в современной России: необходимость, проблемы и перспективы развития

Автор: Кормишкина Людмила Александровна, Кормишкин Евгений Данилович, Королева Людмила Павловна, Колосков Дмитрий Александрович

Журнал: Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз @volnc-esc

Рубрика: Экономика природопользования

Статья в выпуске: 5 т.11, 2018 года.

Бесплатный доступ

В настоящее время на фоне дискуссии, развернувшейся в научных кругах в связи с глобальным финансово-экономическим кризисом 2008-2009 гг., все активнее обсуждаются вопросы, связанные с существенными изменениями модели, источников и факторов экономического роста с учетом так называемой концепции «развязки» и его «примирения» с геосферными ограничениями экономической деятельности. На этом фоне все больше не только профессиональное, но и общественное признание приобретает неоиндустриальная парадигма современного развития, которая разработана российской экономической школой в 2000-е гг. и которая, помимо прочего, акцентирует внимание на сырьевом аспекте экономики. В связи с этим цель настоящего исследования заключается в развитии научной идеи создания новой сырьевой базы общественного воспроизводства, материальной основой которой могут стать неиспользуемые отходы производства и потребления; в выявлении причин, сдерживающих создание рециркуляционной экономики в России; в разработке предложений, направленных на эффективное развитие рециклинга ресурсов в отечественной экономике. В основу исследования положен междисциплинарный (интегративный) подход, который, базируясь на принципах устойчивого роста экономики и экологии, гуманистического и инклюзивного развития и государственно-частного партнерства, имеет принципиальное значение для анализа трансформации модели экономического роста в процессе смены экономической парадигмы. В соответствии с названным методологическим подходом авторы данной статьи позиционируют отходоресурсы, совершающие законченный круг преобразований в процессе их движения, в качестве особого инновационного фактора экономики; обосновывают целесообразность использования в научном обороте дефиниции «рециклинг ресурсов» и дают его терминологическое определение исходя из целевой задачи не добывать новые ресурсы из природы, а воспроизвести их промышленным путем из отходоресурсов; предлагают рассматривать рециклинг ресурсов в качестве нового источника сохранения потенциала экономического роста на длительный период и приоритетного направления неоиндустриальной модернизации экономики России. Такой концептуальный подход расширяет теоретическое представление о неоиндустриальной парадигме развития в части ее механизмов обеспечения экологических и социально-экономических начал. В статье проведен анализ динамики экологического инвестирования в Российской Федерации в 2000-2015 гг. в разрезе источников его финансирования; осуществлено моделирование ресурсного потенциала такого рода инвестиций на основе использования корреляционно-регрессионного анализа. Сделан вывод о том, что низкий уровень экологических инвестиций является одним из главных сдерживающих факторов развития рециклинга ресурсов в сегодняшней российской экономике. Сформулированы предложения, направленные на расширение и эффективное функционирование индустрии рециклинга ресурсов в Российской Федерации.

Экономический рост, геосферные ограничения роста, новая индустриализация, отходоресурсы, рециклинг ресурсов, экологические инвестиции

Короткий адрес: https://sciup.org/147224950

IDR: 147224950 | УДК: 338.22.021.1 | DOI: 10.15838/esc.2018.5.59.10

Текст научной статьи Рециклинг ресурсов в современной России: необходимость, проблемы и перспективы развития

Одной из наиболее примечательных особенностей глобального финансово-экономического кризиса 2008–2009 гг. явилось всеобщее признание необходимости возобновления экономического роста. Международный валютный фонд, Программа по защите окружающей среды (ЮНЕП), политические партии разных стран мира призывали «… вернуть экономику обратно на траекторию роста» в интересах обеспечения ее стабильности [1, с. 110]. Так, известный немецкий политик и публицист Ральф

Фюкс в своей книге «Зеленая революция: экономический рост без ущерба для экологии» объясняет бессмысленность «нулевого» роста экономики тем, что последний, с экономической и социально-политической точек зрения, «порождает массу сложностей: отток капитала, эмиграцию активных граждан, снижение темпа инноваций, эрозию инфраструктуры, обострение и без того непростых проблем в системе пенсионного обеспечения и здравоохранения» [2, с. 104].

На этом фоне в научных кругах все активнее обсуждаются вопросы, связанные с существенными изменениями модели, источников, движущих сил и факторов экономического роста с учетом так называемой концепции «развязки» [3; 4] и его «примирения» с экологическими ограничениями «конечной» планеты [5–8]. Речь идет о различных проявлениях растущего экологического следа, оставляемого национальными экономиками, который, по оценкам отдельных экспертов, за последние 40 лет удвоился и в настоящее время на 30% превышает способность нашей планеты к самовосстановлению [1, с. 289]. Согласно расчетам Г.Г. Малинецкого, если уровень подушевого потребления только стран БРИКС сравняется с американским, то для его обеспечения потребуются природные ресурсы пяти таких планет, как Земля [9, с. 17].

Важно заметить, что сохранение тенденции роста экологического следа в свою очередь ведет к дальнейшему усилению конкуренции на глобальном рынке сырья. Истощение запасов природных ресурсов при стремлении общества к дальнейшему экономическому росту в условиях его замедления вошли в противоречие [10, с. 178]. Справедливость такого вывода подтверждают недавние и нынешние события в Ираке, Ливии, Сирии, Украине и других странах.

Логика анализа подсказывает, что утвердившаяся в мировой практике природно-сырьевая модель экономического развития зашла в тупик. С одной стороны, нарастающий дефицит природных ресурсов уже стал «тормозом» роста реального ВВП. При этом речь идет не только об энергоносителях – углеводородах (здесь еще есть определенный «задел» и альтернативы в виде реализуемой сегодня идеи о возобновляемых энергоресурсах), а главным образом о минеральном сырье, которое составляет материальную основу всей конечной продукции. Если мировые запасы энергоресурсов оцениваются специалистами в 40–50 лет (по углю – более 100 лет), то ресурсообеспеченность по многим видам минерального сырья – только 10–20 лет [11, с. 134].

О существовании геосферных пределов экономической деятельности известно давно. Еще в конце XVIII в. этот вопрос поставил Т. Маль- тус в своем труде «Опыт о законе народонаселения» (1978), выдвинув тезис о том, что рост населения всегда опережает рост ресурсов, необходимых для пропитания и строительства жилья. И хотя утверждения Мальтуса по ряду причин неоднократно подвергались справедливым упрекам и резкому осуждению, интерес к отдельным положениям его теории в научной среде по-прежнему сохраняется (G.T. McCleary, J.L. Simon, E. Boserup, E.A. Hayek, M. Spence и др.).

В 1970-е гг. в докладе Римскому клубу «Пределы роста», подготовленном группой ученых под руководством Донеллы и Денниса Медоузов, обосновывалась идея о том, что экосистема, выходящая за рамки своей ресурсной базы, неизбежно движется к краху [12]. Ключевые положения и выводы этого доклада явились теоретико-методологической базой для создания новых концепций роста экономики, среди которых: теории «нулевого» роста, признающие негативное влияние высоких темпов роста ВВП на окружающую среду (Д.Х. Медоуз, Й. Рандерс, Дж. Форрестер, Г. Малинецкий и др.); институциональные модели экономического роста, связывающие нарастание экологических проблем с несовершенством институциональной среды (Г. Мюрдаль, Э. де Сото, Р. Нуреев); «новые теории роста», признающие совместимость экономического роста с мерами, направленными на охрану окружающей среды (Р. Лукас, П. Ромер, М. Спенс).

К началу XXI в. дискуссия о геосферных пределах экономики уже переросла в острый спор по поводу двух взаимосвязанных экологических проблем, влияющих на интенсивность экономической деятельности, – изменения климата и энергетической безопасности (или так называемого «нефтяного пика»). В связи с этим, например, известный в научных кругах экономист Deutsche Bank П. Сукдев в своем комментарии к книге Т. Джексона «Процветание без роста...» пишет: «Многие сегодня указывают на продолжающийся экономический кризис, который является результатом кризиса в сфере производства топлива, продовольствия и финансов, и на параллельно развивающийся экологический и климатический кризис, предполагая, что здесь кроется общая причина – неправильная экономическая модель» [1, с. 288]. В результате такого спора появился «Новый „зеленый“ курс» (2008), который получил не только быстрое признание среди ученых и политиков разных стран [1; 2; 8; 11; 13–16], но и сильную международную поддержку (Программа ЮНЕП «Глобальный „зеленый“ новый курс» (2009).

Отмечая преимущества «зеленого» проекта для решения обозначенных экологических проблем, ученые в то же время акцентируют внимание на важности восстановления и/или сохранения на длительную перспективу в странах мира потенциала экономического роста, предпринимают попытки определить его новые источники, «опоры», «двигатели» и факторы [8]. К примеру, Р. Фюкс подчеркивает: «Нынешний европейский долговой кризис со всей очевидностью продемонстрировал все безумие критики роста… Вопросы не в том, нужен ли Европе экономический рост, а в том, как усилить потенциал роста и в каком направлении двигаться?». Он предлагает «… сосредоточиться не на увеличении или уменьшении ВВП, а на сырьевом аспекте экономики» [2, с. 105–106].

В данном контексте все большее не только профессиональное, но и общественное признание приобретает неоиндустриальная парадигма современного развития, обосновываемая и обсуждаемая на страницах российского журнала «Экономист» многими его авторами с начала 2000-х гг. [18, с. 3–10; 19, с. 12–14]. В качестве первостепенной по важности характеристики индустриализации (признанный основоположник названной концепции) С.С. Губанов указывает не просто освоение высоких, технотронных технологий производства и конечного потребления, не просто технологический прогресс орудий труда и производительных сил, а подъем на исторически качественно новую ступень общественного развития, когда «экономика начинает мало-помалу трансформироваться из антагониста живой природы в ее союзника, то есть начинает свое функционирование в виде рециркуляционной» [18, с. 6]. С позиции названной парадигмы становится возможным обосновать новый тип экономического роста, обусловленный доминированием в экономической системе социального, а не частного капитала (прибыли), который ориентирован на активное, а не пассивное отноше- ние общества к экологическим аспектам производства и социального бытия, на сохранение окружающей среды и повышение качества жизни [20, p. 1117]. На этом фоне обращает на себя внимание международная инициатива «3R», предполагающая комплексный подход к решению проблемы растущих отходов производства и энергоэффективности.

Известно, что в настоящее время полезно используются только 2% из общего объема добытых в мире природных ресурсов; остальные 98 % идут в отходы. Кроме того, вся производимая продукция, имея кратковременный период использования (от 0,5 до 5 лет), также уходит в отходы [21, с. 179].

К сожалению, в современных условиях экономического мышления, применяемых технологий и организации производства отходы производства и потребления преимущественно либо уничтожаются, либо скапливаются на огромных территориях (специальных полигонах, свалках и т.п.), способствуя, кроме загрязнения окружающей среды, выведению из хозяйственного оборота большого количества ценного сырья и материалов. Причем содержание в отходах ценных компонентов (железо, медь, свинец, олово, вольфрам) и элементов (кадмий, висмут, селен, теллур, редкоземельные и благородные металлы) нередко близко к содержанию их в добываемых природных ресурсах.

С учетом вышеизложенного новый старт длительному периоду экономического роста может дать только своевременное создание новой сырьевой базы воспроизводства экономики, материальной основой которой станут неиспользуемые отходы производства и потребления [22]. Предметом обсуждения здесь становится новая дефиниция – «отходоресурсы» [10; 21]. Именно в таком концептуальном подходе, по нашему мнению, сконцентрирован не-оиндустриальный ответ на геосферные вызовы современной эпохи.

Методология исследования

В основу исследования положен междисциплинарный (интегративный) подход, который предполагает необходимость анализа исторических, правовых, политических, экономических и иных предпосылок развития социально-экономических систем и институтов [23, с. 239] и имеет принципиальное значение для обоснования приоритетных направлений экономической политики государства и смены экономической парадигмы, трансформации модели роста экономики, ее источников и факторов с учетом ведущих тенденций и закономерностей современной эпохи.

Такой методологический подход базируется на следующих теоретико-методологических принципах:

– общие принципы движения к устойчивому росту экономики и экологии, к неоинду-стриальному развитию, обусловленные трактовкой дефиниций «устойчивое развитие» и «неоиндустриальное развитие» в широком смысле;

– принципы гуманистического и инклюзивного развития, предопределяемые действием социального капитала и идеей инклюзивного общества;

– принципы государственно-частного партнерства, соблюдение которых содействует установлению в экономической системе доминирования совокупного капитала общества над частным капиталом (прибылью).

В соответствии с обозначенным методологическим подходом мы позиционируем отходо-ресурсы в качестве особого инновационного фактора роста экономики, снижающего остроту проблемы «геосферных пределов роста»; вводят в научный оборот дефиницию «рециклинг ресурсов» и рассматривают последний в качестве нового источника неоиндустриального экономического роста.

Кроме того, в предлагаемой статье был использован корреляционно-регрессионный анализ, позволивший построить эконометрическую модель, характеризующую влияние на объем экологического инвестирования в Российской Федерации основных источников их финансирования и готовность государства и хозяйствующих субъектов инвестировать в реальный капитал.

Построению регрессионной модели предшествовал корреляционный анализ с определением мультиколлинеарности факторов. Оценка адекватности модели базировалась на использовании расчетных и графических методов оценивания остатков регрессионной модели на нормальность. Для построения графиков и эконометрической модели стоимостные показатели переводились в постоянные цены методом экстраполяции или методом дефлятирования.

Результаты исследования

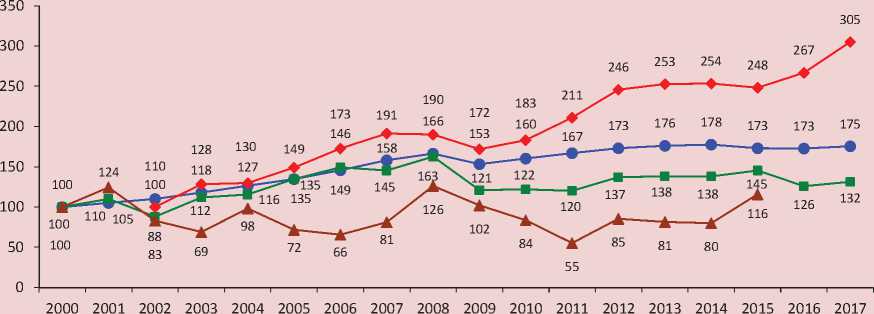

Начало XXI в. ознаменовалось практически повсеместным снижением темпов роста ВВП и кризисными проявлениями в экономике, включая ощутимое (не только для всего мира, но и для России) исчерпание природно-сырьевой базы. Одновременно с этим продолжалось накопление в окружающей среде промышленных и бытовых отходов, которое сопровождалось загрязнением воздуха, почв, подземных и поверхностных вод и другими опасными проявлениями для состояния экосистем. Так официальная статистика России констатирует, что начиная с 2012 г. на территории страны ежегодно образовывалось свыше 5 млрд. т отходов производства и потребления, а в 2017 г. был преодолен рубеж в 6 млрд. т (6221 млрд. т)1. Темпы роста образования отходов существенно превысили темпы роста ВВП и экологических инвестиций (рисунок) 2.

Данные рисунка наглядно демонстрируют растущий с 2005 г. балласт отходов на фоне сокращения экологических инвестиций в целом и инвестиций в охрану окружающей среды от загрязнения отходами производства и потребления в частности (в постоянных ценах 2000 г.). По данным официальной статистики, в 2017 г. объем ежегодного образования отходов в три раза превысил значение этого показателя в 2000 г., при этом объем экологических инвестиций увеличился только на 32%. Примечательно, что на утилизацию отходов направляются лишь 8–9% от общего объема экологических инвестиций. На протяжении практически всего анализируемого периода (за исключением 2001 г., 2008 г. и 2015 г.) их величина была ниже уровня 2000 г.

Динамика показателей темпов роста ВВП, образования отходов и экологических инвестиций в основной капитал, %

• Темп роста ВВП в постоянных ценах, в % к 2000 г.

-

— ■ — Темп роста инвестиции в основной капитал, направленных на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов, в постоянных ценах, в % к 2000 г.

-

— *— Темп роста инвестиций в основной капитал, направленных на охрану окружающей среды от загрязнения отходами производства и потребления, в постоянных ценах, в % к 2000 г.

-

♦ Темп роста образования отходов производства и потребления, в % к 2002 г.

По данным Росприроднадзора, в результате низкого уровня использования отходов (в среднем 48% в год) продолжается их накопление в окружающей природной среде. Сегодня на территории России скопилось 90–120 млрд. т отходов, а ущерб экономике от накопленных загрязнений оценивается в 4,6% от ВВП [20, p. 1117].

На современном этапе социально-экономического развития общества, когда на Земле почти не осталось экосистем, не затронутых антропогенным воздействием, с позиции живой природы и задачи «выйти за пределы природных ограничений» [13] проблема обращения с отходами производства и потребления как неиспользованным сырьем может быть оценена как одна из самых острых.

Важно заметить, что отходы, которые в основе своей представляют неиспользованное ценное сырье, в отличие от природных ресурсов имеют свою специфику. Пребывая в многократном кругообороте своего движения (сырье – продукт – отходы – сырье' – продукт' – отходы' – сырье''… и т.д.), отходы совершают законченный круг преобразований. Иными словами, здесь образуется замкнутый ресурсный цикл, при котором отпадает необходимость вновь и вновь вовлекать в хозяйственный оборот новые природные ресурсы. Сделать это можно на основе промышленного воспроизводства сырья из отходов производства и потребления [24, p. 20]. В таком контексте отходы предстают в качестве ресурсов, имеющих незавершенную форму потребления; для терминологического определения такой ситуации целесообразно использовать дефиницию «отходоресурсы» [21, с. 12].

Кроме того, обращает на себя внимание терминологическая неопределенность самого процесса промышленного воспроизводства сырья и отходов. В этом процессе целевым ориентиром является не добыча новых ресурсов из природы, а их промышленное производство из тех ресурсов, которые уже имеются у человека, но в данный момент пребывают в форме отходов как результат первичного потребления. Обозначенный процесс целевого преобразования одной формы ресурсов в другую для промышленного воспроизводства сырья терминологически можно определить как «рециклинг ресурсов». Такой концептуальный подход является основанием для позиционирования содержания рециклинга в широком смысле как экологически ориентированной замкнутой системы товарного производства, обладающей способностью возвращать производственные отходы и отходы потребления благодаря повторному использованию в хозяйственный оборот, включая комплекс мероприятий по минимизации образования отходов [24; 26].

Имеет смысл отметить, что в контексте не-оиндустриальной парадигмы современного развития, утверждающей приоритетность социально ответственного поведения государства, бизнеса и общества, интересов социального капитала над «эгоистическими побуждениями» частного капитала [18, с. 6–7], рециклинг ресурсов выдвигается в качестве индикатора прогрессивности новой ступени социально-экономического развития. Это означает, что он может рассматриваться как один из важнейших факторов неоиндустриального наполнения роста экономики, поскольку отвечает его критериям, таким как инновационность, инклюзивность, экологичность [20, p. 1116–1117]. Выдвигаемому теоретическому положению может быть дано следующее обоснование.

-

1. Промышленно воспроизводимая сырьевая база, безусловно, не может обойтись без соответствующих инновационных технологий, которые в перспективе будут иметь все более возрастающий спрос. Следует также учитывать, что вся получаемая в результате промышленного воспроизводства сырья продукция – это высокотехнологичная, а следовательно, конкурентоспособная продукция, спрос на которую будет также расти.

-

2. Промышленно воспроизводимое из от-ходоресурсов сырье – это предмет экспорта. Согласно официальным данным Бюро по международной координации в области рециклирования (БИР), ежегодно в мире перерабатывается около 600 млн. тонн материалов, 1/3 из которых экспортируется; вторичные ресурсы уже сегодня покрывают 40% потребностей мировой промышленности; частные компании ежегодно инвестируют 20 млрд. долл. в научные исследования в области рециклинга ресурсов.

-

3. Создание экономики замкнутого цикла – реальной экономики XXI в. – скажется положительно на создании большого количества высокопроизводительных рабочих мест, что от-

- вечает принципу социальной инклюзивности (принципу социального капитала), активно реализуемому в настоящее время в наиболее продвинутых из индустриально развитых стран. Рост доходов за счет создания новых высокотехнологичных рабочих мест расширяет доступность социальных благ для более широких слоев населения, включая такие блага, как образование, здравоохранение, трудовая квалификация, экологически чистая среда обитания и т.п.

-

4. Активное развитие процессов рециклинга способствует снижению экологических издержек и потерь, которые, несомненно, носят общественный, а не частный характер. Речь идет о таких серьезных экологических вызовах, которые присущи традиционной природной модели ресурсообеспечения, как: выбросы CO2, глобальное потепление, изменение круговорота воды, окисление Океана, загрязнение водных источников и т.п. На этом фоне рециклинг ресурсов предстает в качестве ключевого условия реализации новой социальной философии, противоположной по своей сути философии частной наживы, присущей экспортно-сырьевой модели национальной экономики России.

Сказанное, по нашему мнению, является основанием рассматривать рециклинг ресурсов в качестве приоритетного направления неоин-дустриальной модернизации страны, позволяющего выйти за пределы природных ограничений, а значит, и возобновления потенциала роста экономики.

Принципиально заметить, что в Российской Федерации комплексный подход к решению проблемы растущих отходов и энергоэффективности фактически начал реализовываться только с 2014 г. после введения в действие ряда изменений в ФЗ № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» от 24 июня 1998 г. И хотя в принятых в последние годы нормативно-правовых актах прослеживается стремление государственных институтов решить накопившиеся проблемы в области обращения с производственными и бытовыми отходами, многие ее аспекты остаются нерешенными. Так, введение нормативов утилизации происходит без должного определения самого термина «утилизация». В российской нормативно-правовой базе он объединяет различные методы обращения с отходами производства и потребления (за- хоронение, сжигание, компостирование, вторичное использование) без указания их приоритетности.

С позиции реализации рециклинга ресурсов в экономике РФ следует оценить как положительное явление включение статьи 4 «Отходы как объект права собственности» в ФЗ № 458 «О внесении изменений в ФЗ от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ». Вместе с тем приходится констатировать, что стоимостные оценки, наполняющие экономическим содержанием данное положение, до настоящего времени остаются неразработанными.

Кроме того, следует добавить, что вводимые в России нормативы утилизации отходов, экологические сборы, а также наказание за несоблюдение норм ответственности существенно отстают от европейских. Во многих случаях именно ужесточающиеся нормы ответственности мотивируют европейских производителей к применению относительно безопасной утилизации отслужившей продукции. В РФ для производителей уклонение от ответственности за экологически безопасное завершение жизненного цикла продукции зачастую стоит дешевле, чем выполнение требований в области утилизации, что существенно снижает возможности быстрого и эффективного развития рециклинга ресурсов.

Бесспорно, не способствует развитию сектора рециклинга ресурсов в экономике РФ низкий технологический уровень предприятий переработки отходов производства и потребления. В настоящее время подавляющее большинство мусоросортировочных комплексов (МСК) в стране осуществляют отбор компонентов с использованием главным образом ручного труда. В лучшем случае здесь применяется магнитная сепарация для отделения металлического лома. Только в 2011 г. в Саратове появился первый МСК, использующий автоматизированную систему отбора компонентов на основе оптического механизма; второй подобный комплекс был введен в г. Костроме в 2013 г.

Высокий уровень затрат ручного труда, используемого при сборе и подготовке многих видов промышленных и бытовых отходов к использованию в качестве вторичных ресурсов, не стимулирует развитие рециклинга ресурсов, обеспечивающего экологически устойчивое развитие.

Заметим, что в составе МСК в России в основном используются узлы и агрегаты импортного производства (например, предварительный измельчитель, разрыватель пакетов, сепаратор крупногабаритной фракции; сепаратор металлов; измельчитель топливных элементов (RDF), пресс и др.). Вместе с тем ряд российских предприятий – производителей мусоросортировочного оборудования (ОАО «Станкоагрегат» (г. Москва), ОАО Автопарк № 1 «Спецтранс» (г. Санкт-Петербург), ОАО Липецкий опытноэкспериментальный завод «Гидромаш», ООО «Экомашгрупп» (г. Тверь), группа компаний «Мегалион» (г. Тверь) и др.) готовы наладить производство части узлов и агрегатов при наличии гарантированного спроса и соответствующей государственной поддержки (такого рода) инвестиционных проектов. Помимо этого, на наш взгляд, потребуются дополнительные меры по стимулированию НИОКР в интересах повышения конкурентоспособности отечественного оборудования, применяемого для переработки отходов. Понятно, что средств, которые будут поступать от утилизационных сборов в рамках так называемого «налогового маневра», для этих целей будет недостаточно.

Не требует доказательств тот факт, что разработка и освоение технологий рециклинга ресурсов требуют новых значительных инвестиций, поиска источников их финансирования. Такие инвестиции могут оказать положительное влияние на общую производительность труда, способствовать росту занятости, при определенных рыночных условиях могут принести значительную прибыль, а главное – могут быть жизненно важны для защиты целостности окружающей среды [27]. В связи с этим нами было осуществлено моделирование ресурсного потенциала экологического инвестирования3 в РФ, которое включает помимо вложений, связанных с улучшением экосистем и заменой традиционных чистыми или низкоуглеродными технологиями, инвестиции в повышение эффективности использования ресурсов (сокращение отходов, их переработка, эффективное использование энергии).

Динамика экологического инвестирования в Российской Федерации (с учетом источников его финансирования) приведена в табл. 1.

Данные таблицы свидетельствуют о тенденции сокращения объема бюджетного финансирования экологических инвестиций (с 34,2% в 2007 г. до 9,1% в 2015 г.) при растущем доминировании собственных средств предприятий (до 88 %) в структуре указанных источников финансирования. К другим источникам в таблице отнесены привлеченные средства, а также средства экологических фондов, выделяемые в том числе из федерального, региональных и местных бюджетов. Однако их роль в финансировании инвестиций мизерна: в 2000 г. – 3,5%, 2005 г. – 1,2%, 2006 г. – 1,1%, 2008 г. – 0,2%, 2010 г. – 0,3%, 2012 г. – 0,04%, в 2014 г. – 0,002%.

Для оценки степени влияния на объем экологических инвестиций в РФ основных источников формирования, которые в силу своей экономической природы определяют его величину и динамику, использован корреляционно-регрессионный анализ. Объем инвестиций в основной капитал, направленных на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов, выбран в качестве результативного признака (Y). В качестве факторных признаков (X), оказывающих влияние на динамику исследуемого показателя, были рассмотрены пять показателей, отража- ющих величину ресурсного потенциала инвестиционной деятельности на макроуровне: доходы консолидированного бюджета; валовая прибыль в экономике, включая валовые смешанные доходы; сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток); сумма начисленной за год амортизации; кредиты, депозиты и прочие размещенные средства, предоставленные организациям, физическим лицам и кредитным организациям, включая кредиты, предоставленные иностранным государствам.

Поскольку объем экологических инвестиций зависит не только от динамики макроэкономических показателей, отражающих источники их финансирования, но и от готовности государства и субъектов хозяйствования инвестировать в основной капитал, то для оценки ресурсного потенциала обозначенных инвестиций были использованы, помимо обозначенных выше, еще три показателя, отражающие источники инвестиций в основной капитал (бюджетные инвестиции, собственные средства, кредитные и заемные средства).

Корреляционно-регрессионный анализ влияния перечисленных показателей на объем экологических инвестиций выявил существование между ними мультиколлинеарной зависимости, что не позволило построить многофакторную модель ресурсного потенциала. Были построены однофакторные модели,

Таблица 1. Динамика инвестиций в основной капитал, направленных на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов в РФ в 2000–2015 гг.

в разрезе источников финансирования (в фактически действовавших ценах, %)

|

Показатель |

2000 |

2005 |

2006 |

2007 |

2008 |

2009 |

2010 |

2011 |

2012 |

2013 |

2014 |

2015 |

|

Инвестиции всего, % |

100 |

100 |

100 |

100 |

100 |

100 |

100 |

100 |

100 |

100 |

100 |

100 |

|

В т.ч. за счет средств: федерального бюджета |

3,8 |

7,8 |

10,4 |

14,0 |

8,6 |

11,2 |

12,1 |

13,0 |

13,1 |

10,5 |

11,5 |

4,2 |

|

бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов |

17,7 |

15,0 |

18,2 |

20,2 |

20,7 |

12,0 |

14,6 |

13,3 |

9,7 |

6,3 |

4,1 |

4,9 |

|

всего бюджетных инвестиций |

21,5 |

22,8 |

28,6 |

34,2 |

29,3 |

23,2 |

26,7 |

26,3 |

22,8 |

16,8 |

15,6 |

9,1 |

|

собственных средств предприятий |

74,3 |

75,9 |

70,0 |

63,6 |

68,0 |

75,5 |

72,5 |

72,0 |

69,4 |

78,7 |

83,4 |

88,0 |

|

других источников |

3,5 |

1,4 |

1,4 |

2,1 |

2,7 |

1,3 |

0,8 |

1,6 |

7,8 |

4,4 |

1 |

2,8 |

Источник: составлено по данным Федеральной службы государственной статистики России.

отражающие влияние каждого из показателей на объем экологических инвестиций. Как известно, величина коэффициентов корреляции позволяет судить о степени влияния факторных признаков на результативный показатель, а их полярность («+» или «–») показывает тип влияния – прямое или обратное. Рассчитанные коэффициенты корреляции по всем анализируемым показателям положительны, то есть все они в большей или меньшей степени оказывают прямое влияние на объем экологических инвестиций. При этом наибольшее влияние оказывают показатели бюджетных инвестиций в основной капитал и собственных средств, направленных на инвестиции в основной капитал. Они и были отобраны для моделирования ресурсного потенциала экологических инвестиций.

Исходные данные для регрессионного анализа влияния показателей X1 и X2 на величину инвестиций в основной капитал, направленных на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов, представлены в табл. 2.

Между результативным и факторным признаками существует линейная взаимосвязь, что позволяет оценить тесноту связи между ними с использованием линейного коэффициента корреляции (0,707 для признаков Y и X1 и 0,633 для признаков Y и X2).

Но при изучении причинно-следственных связей по временным рядам данных необходимо учитывать наличие автокорреляции уровней, вызванной присутствием тенденции в каждом исследуемом ряду.

Для получения правильной картины связи, не искаженной автокорреляцией, была исключена основная тенденция из уровней. Полученные значимые коэффициенты корреляции на остатках от трендов (0,613 для признаков Y и X1 и 0,657 для признаков Y и X2) говорят о том, что между исходными рядами данных существует линейная зависимость, не искаженная автокорреляцией.

Таблица 2. Исходные данные для построения модели ресурсного потенциала

«экологических» инвестиций в постоянных ценах4 , млн. руб.

|

Год |

Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов (Y) |

Бюджетные инвестиции в основной капитал (X1) |

Собственные средства, направленные на инвестиции в основной капитал (X2) |

|

2000 |

16934 |

214119 |

379439 |

|

2001 |

19390 |

215292 |

462036 |

|

2002 |

15030 |

192675 |

389334 |

|

2003 |

18712 |

197922 |

436065 |

|

2004 |

16888 |

172278 |

418760 |

|

2005 |

21258 |

218887 |

465853 |

|

2006 |

22359 |

258740 |

525824 |

|

2007 |

20157 |

300542 |

551900 |

|

2008 |

28865 |

402685 |

746676 |

|

2009 |

20283 |

331883 |

555483 |

|

2010 |

18911 |

279308 |

576277 |

|

2011 |

18128 |

310814 |

670728 |

|

2012 |

21005 |

314724 |

770428 |

|

2013 |

21520 |

337941 |

790863 |

|

2014 |

26050 |

293170 |

778749 |

|

2015 |

22525 |

289369 |

782202 |

|

2016 |

19297 |

260136 |

792745 |

|

Источник: составлено по данным Федеральной службы государственной статистики России. |

|||

4 Переоценка показателей в постоянные цены (1999 г.) проведена методом дефлятирования с помощью индекса цен производителей промышленных товаров.

В результате проведенного регрессионного анализа получены однофакторные уравнения регрессии, имеющие следующий вид:

Y t = 10077,75 + 0,04 x X1 t , (1),

Y t = 12400,13 + 0,01 x X2 t . (2)

Проверка остатков полученных моделей свидетельствует об отсутствии в них автокорреляции (фактические значения DW выше dU = 1,38 при 5% уровне значимости).

Множественный коэффициент корреляции характеризует тесноту линейной связи между результативным и факторным признаками. По шкале Чеддока высокая статистическая зависимость прослеживается между инвестициями в основной капитал, направленными на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов, и бюджетными инвестициями (71%). Статистическая взаимосвязь природоохранных инвестиций с общим объемом инвестированных в основной капитал собственных средств является заметной (63%). Значения коэффициента детерминации, показывающего, какая часть общей вариации зависимой переменной определяется фактором, включенным в статистическую модель, свидетельствует о приемлемости полученных моделей. В частности, 50% для X1 и 40% для Х2. Полученные регрессионные коэффициенты по всем однофакторным моделям следует признать значимыми, так как вероятность принятия обратной гипотезы для них (р-значение) существенно меньше 0,05.

При этом наилучшие значения всех показателей регрессии продемонстрировало уравне- ние (1), устанавливающее зависимость между объемом экологических инвестиций и бюджетными инвестициями в основной капитал. Согласно полученной модели (уравнение 1), в условиях действующей институциональной среды рост бюджетных инвестиций в основной капитал на 1 млрд. руб. приводит к росту инвестиций в основной капитал, направленных на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов, на 40 млн. руб., что, однако, нельзя интерпретировать как существенный эффект.

Учитывая высокую долю собственных средств в финансировании инвестиций в охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов в России, можно отметить, что их величина играет ключевую роль в принятии решений бизнеса относительно объема экологических инвестиций. Следовательно, стимулы, позволяющие расширить данный источник финансирования, будут привлекательными для субъектов хозяйствования. Этот вывод подтверждается результатами проведенного корреляционнорегрессионного анализа (табл. 3) . Модель, представленная в виде уравнения (2), может быть использована для оценки реального эффекта (не зависящего от уровня инфляции) от государственных инструментов, позволяющих высвобождать субъектам хозяйствования собственные средства при условии их направления на природоохранные инвестиции.

Согласно полученной модели (уравнение 2), в условиях действующей институциональной среды рост объема собственных средств, направленных на инвестиции в основной

Таблица 3. Результаты регрессионного анализа влияния переменных Х1 и Х2 на инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов

|

Показатели |

Бюджетные инвестиции в основной капитал (X1) |

Собственные средства, направленные на инвестиции в основной капитал (X2) |

|

Критерий Дарбина–Уотсона (DW) |

1,96 |

1,61 |

|

Множественный коэффициент корреляции R |

0,707 |

0,633 |

|

Коэффициент детерминации |

0,50 |

0,40 |

|

Стандартная ошибка |

2447,51 |

2682,84 |

|

Значение t-критерия Стьюдента |

3,68 |

4,73 |

|

Значение f-критерия Фишера |

15,04 |

10,001 |

|

Уровень значимости р-значение |

0,001 |

0,006 |

|

Коэффициент эластичности Y по X |

1,02 |

0,56 |

|

Источник: расчеты авторов. |

||

капитал, на 1 млрд. руб. приводит к росту инвестиций в основной капитал, направленных на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов, всего на 10 млн. руб. По нашему мнению, столь незначительный прирост природоохранных инвестиций в ответ на увеличение объема собственных средств, инвестированных в основной капитал, объясняется остаточным принципом финансирования природоохранных мероприятий. Высокая степень износа основного производственного оборудования обусловливает первоочередность вложений собственных средств в активную часть основных производственных фондов и только после этого – в природоохранные мощности.

Таким образом, построенные зависимости продемонстрировали низкую эластичность «экологических» инвестиций от величины анализируемых факторов (источников финансирования), о чем свидетельствует значение коэффициента уравнения регрессии менее 1, а также коэффициент эластичности, рассчитанный как произведение коэффициента корреляции и отношения средних за анализируемый период значений факторного и результативного признаков. Причем коэффициент эластичности природоохранных инвестиций по общему объему бюджетных инвестиций в основной капитал равен 1 (так называемая единичная эластичность), а по общему объему собственных средств, инвестированных в основной капитал, составил всего 0,56 (не эластичен).

Сказанное доказывает не только слабую заинтересованность субъектов хозяйствования в осуществлении инвестиций в защиту окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов, но и неэффективность действующей в России системы экологического регулирования. Полученные модели ресурсного потенциала «экологических» инвестиций, по нашему мнению, свидетельствуют о невозможности в условиях действующей институциональной среды обеспечить объем финансирования, требуемый для формирования в России рециркуляционной экономики в среднесрочной перспективе.

Обозначенные проблемы в области обращения с отходами производства и потребления в российской экономике обусловливают существенное отставание нашей страны от развитых экономик.

Предложения

В рамках обсуждаемой ныне проблемы, связанной с поиском вариантов и способов возобновления экономического роста и сохранения его потенциала на длительную перспективу в ситуации растущих «экологического долга» и «экологического следа», в центр внимания научного сообщества должен быть поставлен вопрос о смене оснований цивилизационного развития – переводе экономики с традиционного (природного) ресурсообеспечения на промышленное воспроизводство сырья. Материальной основой такой сырьевой базы могут стать отходы производства и потребления, резервы которых сегодня огромны. При этом рециклинг ресурсов, как выражение сути процесса промышленного создания сырья из отходоресурсов на основе новой индустриализации, дает возможность «выйти за пределы природных ограничений» [13] на основе становления экономики замкнутого цикла, которая может продолжать рост, не нарушая экологических ограничений или не исчерпывая полностью ресурсы [1, с. 70].

По нашему мнению, минимально необходимое условие для перехода к рециркуляционной экономике можно описать выражением взаимосвязи темпов роста трех ключевых показателей: экономический рост, инвестиции в рециклинг ресурсов, образование отходов (3).

Т ИР ≥ Т ЭР ≥ Т ОО , (3)

где ТИР – темпы роста инвестиций в индустрию рециклинга;

ТЭР – темпы экономического роста;

ТОО – темпы роста образования отходов.

Темпы роста экологических инвестиций должны превышать темпы экономического роста для компенсации уже накопленного экологического следа за прошлые периоды. Темпы экономического роста в условиях перехода на новые источники сырья (отходоресур-сы) должны превышать темпы роста отходов, часть из которых изменит свою квалификацию и перейдет в категорию вторичного сырья и ресурсов. В идеале темпы роста образования отходов должны быть нулевыми или отрицательными, так как отходоемкость российской экономики, так же как и другие показатели экологичности производственных процессов, существенно превышает уровень развитых зарубежных стран.

Применительно к нынешнему этапу социально-экономического развития России для расширения и эффективного развития рециклинга ресурсов, по нашему мнению, необходимы следующие первоочередные меры:

-

1. Совершенствование нормативно-правовой базы в области обращения с отходами. Необходимо дальнейшее поэтапное и систематическое развитие соответствующих норм и правовых механизмов по утверждению расширенной ответственности производителей за экологически безопасное завершение жизненного цикла продукции; корректировка законодательства в области вторичных материальных ресурсов; дальнейшее расширение полномочий субъектов РФ в исследуемой области.

-

2. Формирование нового экономического механизма, отличительной чертой которого является включение отходоресурсов в экономическое развитие страны, что предполагает:

-

а) модернизацию ценообразования, означающую определение полной суммы затрат производства продукции, включая стоимость переработки отходов;

-

б) соблюдение принципа экономической ответственности производителя и потребителя продукта;

-

в) соблюдение принципа социальной справедливости, означающей в данном случае, что плата за переработку отходов идет в привязке к потребителю продукта (кто потребляет, тот и оплачивает переработку);

-

г) создание благоприятной макросреды для ускоренного привлечения инвестиций в индустрию рециклинга ресурсов, основными составляющими которой должны стать:

– государственные гарантии в виде субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и займам, привлеченных частными инвесторами для реализации проектов, связанных, во-первых, с разработкой новых и/или адаптацией существующих технологий по переработке отходов, ориентированных на принципы концепции «Zero Waste» («Ноль отходов»), отбор и локализацию лучших технологических практик обезвреживания

-

3. Создание эффективной формы управления рециклингом ресурсов. Исходя из значимости и масштабности обозначенной проблемы управление рециклингом должно базироваться на принципах государственно-частного партнерства. Управление рециклингом не является саморегулирующейся системой; в ней должны быть задействованы государство, бизнес, общество. Современная ориентация на саморегулирование бизнеса здесь не состоятельна.

-

4. Подготовка квалифицированных кадров – специалистов по реализации государственной программы промышленного воспроизводства сырья.

и утилизации отходов (например, пиролиз), и, во-вторых, со строительством, техническим перевооружением или реконструкцией производственных мощностей предприятий по переработке отходов;

– предоставление комплекса льгот и преференций (например, льготы по кредитам и налогам по присоединению к инженерной и транспортной инфраструктуре) предприятиям, осуществляющим переработку отходов по «зеленым» технологиям и поставляющим вторичное сырье с улучшенными экологическими качествами, и, напротив, создание условий, при которых собственнику отходов становится экономически невыгодным хранить отходы;

– стимулирование использования продуктов утилизации отходов промышленности РФ и экспорта вторичного сырья, не востребованного отечественными производителями и др.

Заключение

Обобщая вышеизложенное, считаем необходимым отметить, что приращение научного знания данного исследования состоит в следующем:

-

1) в выдвижении и теоретическом обосновании научной идеи о необходимости создания новой ресурсной базы экономики в виде промышленно воспроизводимого из отходоре-сурсов сырья в качестве адекватного ответа на известную дилемму экономического роста и возможного решения проблемы геосферных ограничений последнего;

-

2) в теоретическом обосновании рециклинга ресурсов, активное развитие которого предопределяется доминированием в обществе интересов не частного, а социального капитала,

в качестве одного из важнейших приоритетных направлений неоиндустриализации российской экономики, способного дать новый старт долгосрочному периоду ее роста за счет установления единства экологических и социально-экономических начал;

-

3) в проведенной оценке ресурсного потенциала экологического инвестирования в эконо-

- мике России на основе построенной эконометрической модели;

-

4) в сформулированном минимально необходимом условии для перехода к рециркуляционной экономике в виде выражения взаимосвязи темпов роста трех ключевых показателей (экономический рост, инвестиции в рециклинг ресурсов, образование отходов).

Список литературы Рециклинг ресурсов в современной России: необходимость, проблемы и перспективы развития

- Джексон Т. Процветание без роста. Экономика для планеты с ограниченными ресурсами. М.: АСТ-Пресс книга, 2013. 304 с.

- Фюкс Р. Зеленая революция. Экономический рост без ущерба для экологии. М.: Альпина нон-фикшн, 2016. 330 с.

- Booth D. Hooked on Growth: Economic Addictions and the Environment. New York: Rowman & Littlefield Publishers, 2004. Pp. 139-168.

- Jakson T. Material Concerns: Pollution, Profit and Quality of Life. London: Routledge, 1996.

- Губанов С. Державный прорыв. Неоиндустриализация России и вертикальная интеграция. М.: Книжный мир, 2012. 223 с.

- Губанов С. Новая индустриализация и сектор рециклинга//Экономист. 2014. № 12. С. 3-11.

- Григорьев О.В. Эпоха роста. Лекции по неоэкономике. Расцвет и упадок мировой экономической системы. М.: Карьера-Пресс, 2014. 448 с.

- Спенс М. Следующая конвергенция: будущее роста в мире, живущем на разных скоростях. М.: Изд-во Института Гайдара, 2013. 336 с.

- Малинецкий Г.Г. Чтоб сказку сделать былью… Высокие технологии -путь России в будущее. М.: Либроком, 2012. 224 с.

- Каменик Л.Л. Модернизация экономики России. Рециклинг ресурсов -новый вектор развития бизнеса//Экономика и предпринимательство. 2015. № 3 (56). С. 177-184.

- Липина С.А., Агапова Е.В., Липина А.В. Развитие зеленой экономики в России: возможности и перспективы. М.: ЛЕНАД, 2018. 328 с.

- Meadows D.H., Randers J., Meadows D.L. The Limits to Growth: A Report for the Club of Rome's Project on the Predicament of Mankind. New York: Universe Books, 1972. 211 p.

- Медоуз Д.Х., Рандерс Й., Медоуз Д.Л. Пределы роста: 30 лет спустя. М.: БИНОМ, Лаборатория знаний, 2012. 358 с.

- Кругман П. Возвращение великой депрессии? Мировой кризис глазами нобелевского лауреата. М.: ЭКСМО, 2009. 336 с.

- Бобылев С.Н. Зеленая экономика: перспективы для России//Экологическое право. 2011. № 6. С. 39-42.

- Бобылев С.Н., Захаров В.М. «Зеленая» экономика и модернизация. Эколого-экономические основы устойчивого развития//На пути к устойчивому развитию: Бюллетень Ин-та устойчивого развития Общественной палаты РФ. 2012. № 60. С. 90.

- Порфирьев Б.Н. «Зеленая» экономика: общемировые тенденции развития и перспективы//Вестн. Российской академии наук. 2012. Т. 82. № 4. С. 323-344.

- Губанов, С.С. Об экономической модели и долгосрочной стратегии новой индустриализации России//Экономист. 2016. № 2. С. 3-10.

- Татаркин А., Андреева Е. Перспективы неоиндустриального развития России в условиях текущих сдвигов//Экономист. 2016. № 2. С. 11-22.

- Kormishkina L.A., Kormishkin E.D., Koloskov D.A. Economic growth in modern Russia: problems and prospects in the context of neo-industrial paradigm. Journal of Applied Economic Sciences, 2016, vol. 11 (6), pp. 1115-1119.

- Каменик Л.Л. Ресурсосберегающая политика и механизм ее реализации в формате эволюционного развития. СПб., 2012. 480 с. Режим доступа: http: http://elib.spbstu.ru/dl/2504.pdf/download/2504.pdf

- Шваб К. Четвертая промышленная революция. М.: Эксмо, 2017. 208 с.

- Шевелев А.А. Принцип системности в экономической теории: необходимость нового видения//Экономическая теория на пороге XXI в./под. ред. Ю.М. Осипова, В.Т. Пуляева, В.Т. Рязанова. М.: Юристъ, 1998. 768 с.

- Kormishkina L.A., Kormishkin E.D., Koloskov D.A. Recycling as a special factor of the Russian economy growth in the formula of neo-industrial development Espacios, 2017, vol. 38, no. 54, p. 20. Режим доступа: http://www.revista href='contents.asp?titleid=43177' title='Espacios'>Espacios.com/a17v38n54/a17v38n54p20.pdf

- Попов А. Рециклинг и его значение в неоиндустриальной модели развития//Экономист. 2015. № 9. С. 24-29.

- Kormishkina L.A., Kormishkin E.D., Koloskov D.A. Neo-industrial content of economic growth: criteria, indicators, factors and prospective assessment for Russia. Indian Journal of Science and Technology, 2016, vol. 9, no. 47.

- DOI: 10.17485/ijst/2016/v9i47/108699

- D'Alessandro S., Luzzati T., Morroni M. Energy transition towards economic and environmental sustainability: feasible paths and policy implications. Journal of Cleaner Production, 2010, no. 18, pp. 291-298.