Редкая поясная бляха в зооморфном стиле с Внутреннего Тянь-Шаня

Автор: Иванов Сергей Сергеевич

Журнал: Нижневолжский археологический вестник @nav-jvolsu

Рубрика: Публикации

Статья в выпуске: 2 т.20, 2021 года.

Бесплатный доступ

В статье публикуется очень редкая для сакской культуры Притяньшанья поясная бляха, выполненная в скифо-сибирском «зверином» стиле. Она была случайно найдена на высоте 2300 м в северной части Внутреннего Тянь-Шаня и, вероятнее всего, была там утеряна еще в древности. Бляха имеет бабочковидную форму, а на ее внешней стороне были рельефно изображены парные головки снежного барса, выполненные в реалистичной манере. На оборотной стороне бляхи имеются две небольшие петельки, указывающие на конструкцию боевого пояса, на котором она располагалась. Помимо основного ремня он имел дополнительные кожаные ремешки, которые выступали также его завязками спереди. Аналогичной конструкции пояс и сходные по форме бляхи известны в Притяньшанье только в элитарном захоронении кургана Иссык. Но за пределами этого региона поясная бляха имеет близкие аналогии в синхронных культурах скифского облика Лесостепного Алтая, Тувы, Ордоса и Северного Китая, а также лесостепи Приуралья. Данная поясная бляха на основе стилистики и аналогий может быть датирована в пределах рубежа V и IV вв. до н.э. Однако в данных регионах, за исключением Приуралья, все сходные по облику бляхи имеют одну центральную петельку на обороте. Это указывает на самостоятельную линию развития данных предметов поясной гарнитуры на территории сакской культуры Притяньшанья, хотя истоки данной линии, несомненно, первоначально лежали вне ареала ее распространения.

Ранний железный век, ранние кочевники, притяньшанье, поясная гарнитура, скифо-сибирский

Короткий адрес: https://sciup.org/149139562

IDR: 149139562 | УДК: 930.26(5):685.228 | DOI: 10.15688/nav.jvolsu.2021.2.10

Текст научной статьи Редкая поясная бляха в зооморфном стиле с Внутреннего Тянь-Шаня

ПУБЛИКАЦИИ

DOI:

Цитирование. Иванов С. С., 2021. Редкая поясная бляха в зооморфном стиле с Внутреннего Тянь-Шаня // Нижневолжский археологический вестник. Т. 20, № 2. С. 196–203. DOI:

Поясная гарнитура сакских племен При-тяньшанья (Семиречья и Тянь-Шаня) вплоть до настоящего дня остается недостаточно изученной категорией материальной культуры. Ее детали сравнительно редко находят в захоронениях сакской культуры данного культурно-исторического региона. Причиной этого является не только то, что значительная часть памятников разграблена, но и принадлежность металлических деталей к боевым мужским поясам, которые, вне всякого сомнения, представляли собой статусную вещь в обществах ранних кочевников в скифо-сакс-кий период [Добжанский, 1990, с. 62–72; Ки-луновская, Фролов, 2020, с. 126–127].

В этом отношении показательно, что практически все известные в ареале сакской культуры Притяньшанья поясные пряжки, обоймы и бляхи были найдены в погребениях нерядового порядка, которые могут быть связаны с дружинной и аристократической средой сакского общества. В рядовых же захоронениях детали поясной гарнитуры практически не известны [Иванов, 2009], за исключением так называемых костыльков, которые служили наконечниками завязок для поясов [Иванов, 2011]. Это указывает на то, что обычные воины также использовали данную деталь костюма, но более простого облика. Поэтому напрашивается вывод, что мужские пояса с металлической гарнитурой имели престижный характер и правом носить их обладали далеко не все члены сакского общества в Притяньшанье.

Впрочем, помимо статусности воинские пояса подобного облика имели также значение в практическом плане. Дополнительное бронирование ремня металлическими бляхами и обоймами повышало его защитные свойства [Горелик, 2003, с. 119–120, 123–126]. Причем, судя по известным находкам в сакских захоронениях, в рассматриваемом регионе они располагались на поясе спереди, что было связано не только с его социальными функциями и боевым применением, но также и с чисто утилитарными целями: прорези и отверстия в поясных обоймах и бляхах использовались для продевания портупейных ремешков для подвешивания оружия или же других предметов бытового и иного назначения.

В свете этого каждая новая находка поясной гарнитуры на территории сакской культуры Притяньшанья представляет значительный интерес. Собственно, по этой причине в настоящей статье получила отражение одна интереснейшая находка бронзовой поясной бляхи, выполненной в характерном для скифо-сак-ского времени зооморфном стиле.

Примечательно, что данная бляха происходит не из погребального комплекса, а была найдена в верхней части ущелья Кызыл-Суу, ведущего из юго-восточной части Чуйской долины на Внутренний Тянь-Шань, на высоте 2300 м над уровнем моря (рис. 1). Вероятнее всего, она была случайно утеряна еще в древности. В настоящее время поясная бляха находится в частных руках, но была предоставлена автору для изучения.

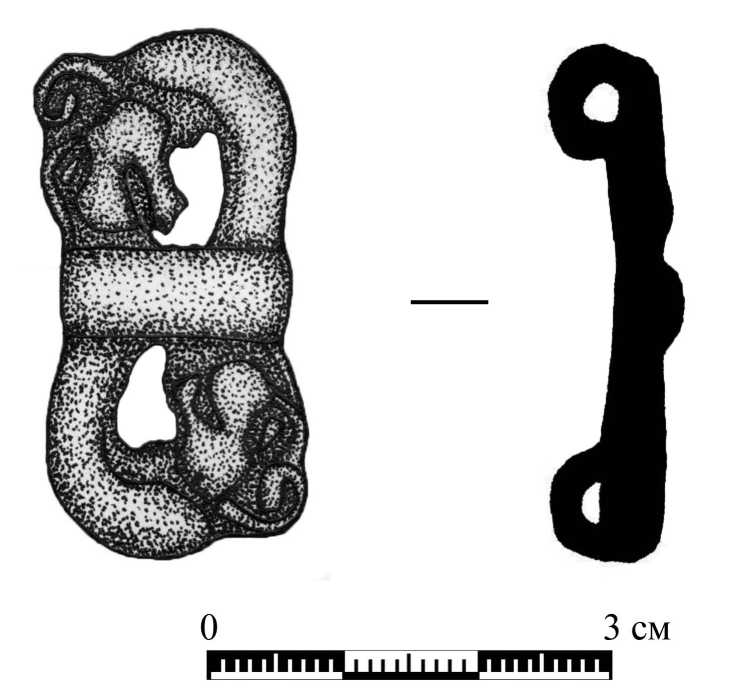

Описание предмета. Бляха литая, имеет очень хорошую сохранность. Ее внешняя поверхность сохранила следы дополнительной шлифовки, и в настоящее время предмет покрыт темно-зеленой патиной (рис. 3).

В целом поясную бляху можно отнести к типу бабочковидных. В центре ее имеется широкая прямоугольная планка, по бокам которой располагаются зеркально противопоставленные две головки снежных барсов, выполненных в низком рельефе в характерном скифо-сибирском «зверином» стиле. Они переданы достаточно реалистично, хотя в их трактовке прослеживается определенная степень стилизации и условности. Барсы имеют слегка притупленные морды с приоткрытой пастью, словно застывшей в оскале. Глаза переданы овальными углублениями с капле- видной выпуклостью. Округлые уши хищников подчеркнуты характерным для скифо-сибирского искусства рельефным завитком. Щеки барсов переданы слабыми округлыми выпуклостями. Головы зверей рельефно выделены от длинных изогнутых шей, которые соприкасаются с планкой, так же как и передние части их морд, таким образом, что между ними имеются небольшие сквозные аморфные отверстия, которые, по-видимому, служили для продевания сквозь них небольших кожаных ремешков.

Оборотная сторона поясной бляхи несколько вогнутая и схематически повторяет очертания ее лицевой стороны. Также на данной стороне имеются две небольшие продольные петельки округлой формы, расположенные между краями и сквозными отверстиями бляхи, при помощи которых она крепилась к ременной основе боевого пояса. В отличие от зашлифованной внешней стороны, внутренняя выполнена более небрежно (рис. 2, 3).

Размеры поясной бляхи: длина – 3,9 см, ширина – 1,9 см, толщина – 0,2 см, петельки – 0,8 х 0,6 см. Размеры сквозных отверстий: 0,8 х 0,4 см.

Культурно-хронологическая атрибуция. Поясных блях подобного облика практически не известно на территории сакской культуры Притяньшанья, поэтому для данного региона это экстраординарная находка. Некоторым исключением в этом отношении выступают сходные по облику золотые детали боевого пояса из элитарного погребения кургана Иссык, датирующегося IV – началом III в. до н.э. [Акишев, 1984, с. 5; Евразия в скифскую эпоху ... , 2005, с. 180–182]. Но на бабочковидных поясных бляхах из данного кургана были изображены сильно стилизованные головы оленей с двумя парами массивных рогов в орнаментационной манере передачи.

В данном случае также привлекает внимание другая деталь иссыкских блях: на оборотных сторонах они также имели по две петельки, которые, правда, располагались на их диагональных углах. Как считал А.К. Акишев, они служили для того, чтобы сквозь них продевались два узких кожаных ремешка, при помощи которых бляхи не только закреплялись, но также выступали завязками самого боевого пояса [Акишев, 1978, с. 50, рис. 68].

Подобная манера фиксации поясов достаточно широко использовалась ранними кочевниками в сакский период не только в Притянь-шанье, но и на Алтае, в Туве, Синьцзяне и Ордосе, что хорошо маркируется отмеченными выше «костыльками» [Сингаевский, 2007, с. 161, 164; Иванов, 2011, с. 170]. Судя по всему, сходную с иссыкской конструкцию имел боевой пояс, на котором располагалась бляха из ущелья Кызыл-Суу.

Значительное количество стилистически сходных с ней предметов поясной гарнитуры известно из памятников синхронных культур скифского облика Алтая, Тувы, Ордоса и Северного Китая, а также Южного Приуралья. Единичные экземпляры известны также из Синьцзяна, Южного Зауралья, Западной Сибири, Минусинской котловины и Забайкалья, куда они, по-видимому, попадали из основных районов распространения бабочковидных блях в зооморфном стиле.

На территории Лесостепного Алтая и Тувы бабочковидные поясные бляхи представлены различными вариациями – от сходных по трактовке экземпляров, на которых преимущественно изображались головки орлиных грифонов, до сильно стилизованных, на которых имелись небольшие прорези или рельефные выемки в виде «запятой», которые также, по-видимому, символизировали данный образ [Могильников, 1997, с. 185, рис. 55, 12 ; Фролов, 2008, рис. 69, 5 , 74, 5 , 8 , 77, 10–12 , 118, 5–8 , 119, 11 , 133, 3–6 , 136, 1–6 , 146, 18 ; Шульга и др., 2009, с. 162–164, рис. 21, 3 , 44, 7 , 115, 9 , 10 ; Ман-най-Оол, 1970, рис 20, 4 , 11 ; Чугунов, 2007, с. 131, ил. 9, 2 , 3 , 13, 1 , 16, 23 ; Килуновская, Фролов, 2020, с. 128–130, рис. 1]. Примечательно, что в некоторых случаях бляхи из Лесостепного Алтая последнего типа имели центральную планку, весьма сходную с той, которой обладает поясная бляха из ущелья Кызыл-Суу [Могильников, 1997, с. 185, рис. 55, 12 ; Фролов, 2008, рис. 146, 18 ]. Основной период существования поясной гарнитуры данного облика в этих регионах укладывается в VI–IV вв. до н.э.

Другим относительно компактным районом распространения сравнительно близких бабочковидных поясных блях является Северный Китай и соседний с ним Ордос. Здесь также преобладают экземпляры с головками грифонов, но встречаются также с изображе- ниями кошачьих хищников (тигров или барсов). Во многих случаях бляхи не имеют центральную планку, отчего изображения на них приближаются к зооморфной трактовке S-видного мотива. Кроме того, имеются некоторые экземпляры, которые сильно стилизованы до простого профиля грифона в орнаментацион-ной манере, иногда также с характерными прорезями, как на ряде экземпляров из Лесостепного Алтая. В основной своей массе бабочковидные поясные бляхи Ордоса и Северного Китая были отнесены исследователями к периоду VI–IV вв. до н.э. [Bunker et al., 1997, p. 41–42, 205, 209, 211, 219–220, 228, 249, fig. A29, A35, A51, A73; Bunker, 2002, p. 96–97, 119; Psarras, 1995, p. 129–130, pl. 14].

Третьим районом распространения сходных с кызыл-суйской бляхой деталей поясной гарнитуры является лесостепная часть Южного Приуралья (ареал кара-абызской культуры), а отдельные экземпляры отмечены также в соседнем Южном Зауралье и далее – в Западной Сибири. Причем в последних двух регионах они появляются с востока уже в VI– V вв. до н.э., поэтому в целом находят значительное стилистическое сходство с поясными бляхами Лесостепного Алтая, Тувы и отчасти Ордоса и Северного Китая [Воробьева, 2010, с. 56–57, рис. 1, 11 , 15 , 16 ], в то время как с территории кара-абызской культуры они известны в погребальных комплексах рубежа IV–III вв. до н.э. – I–II вв. н.э. Причем в их технике исполнения прослеживается значительный схематизм в передаче основных деталей грифонов, что стилистически выделяет их из совокупности более ранних зооморфных бабочковидных поясных блях из более восточных районов [Воробьева, 2010, с. 53, 55, 57, рис. 1, 1–4 ].

В облике приуральских экземпляров привлекает внимание одна занимательная деталь. Если практически все бабочковидные поясные обоймы из восточного ареала снабжены центральной петелькой на обороте или же центральная планка имеет поперечное отверстие, то в Приуралье они имеют по две небольших продольных петельки на обороте. Это существенным образом сближает их с экземплярами с территории сакской культуры Притяньшанья.

Объяснить подобное сходство проблематично, так как совершенно не ясно, является ли эта деталь в их оформлении просто случайным совпадением или же развитие боевых поясов и, соответственно, их металлической гарнитуры шло сходным путем, что и привело к появлению практически аналогичных парных петелек на их оборотной стороне.

С другой стороны, именно это обстоятельство указывает на существование собственной линии развития бабочковидных поясных блях в Притяньшанье, эволюционно развивавшейся параллельно с другими их линиями в иных регионах Евразии. Поэтому экземпляр из ущелья Кызыл-Суу относится не к ранней их версии, но хронологически вряд ли синхронен бляхе этого же типа из кургана Иссык, так как в нем прослеживается реалистичность в передаче образов снежного барса, что уже не свойственно сакскому искусству IV–III вв. до н.э. Поэтому кызыл-суйс-кая бляха может быть отнесена как минимум к рубежу V и IV вв. до н.э.

Итак, находка в ущелье Кызыл-Суу бронзовой бабочковидной бляхи в зооморфном стиле, служившей деталью гарнитуры боевого пояса, является неординарным событием, так как подобного облика предметы очень редки в материалах сакской культуры Притяньшанья. Данный предмет ценен не только тем, что пополняет коллекцию изображений в характерном скифо-сибирском «зверином» стиле, но и дает ценные сведения о конструкции и облике боевых поясов в сакский период.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Рис. 1. Место находки поясной бляхи из ущелья Кызыл-Суу

Fig 1. Discovery location of the belt buckle in Kyzyl-Suu Gorge

Рис. 2. Бронзовая поясная бляха из ущелья Кызыл-Суу (Внутренний Тянь-Шань) (прорисовки автора)

Fig 2. Bronze belt plaque from Kyzyl-Suu Gorge (Inner Tien Shan) (trace drawing by the author)

Рис. 3. Бронзовая поясная бляха из ущелья Кызыл-Суу (Внутренний Тянь-Шань) (автор фото – П.И. Мокин)

Fig 3. Bronze belt plaque from Kyzyl-Suu Gorge (Inner Tien Shan) (photo by P.I. Mokin)

Список литературы Редкая поясная бляха в зооморфном стиле с Внутреннего Тянь-Шаня

- Акишев К. А., 1978. Курган Иссык. Искусство саков Казахстана. М. : Искусство. 132 с.

- Акишев А. К., 1984. Искусство и мифология саков. Алма-Ата : Наука. 176 с.

- Воробьева С. Л., 2010. Происхождение и время появления в лесостепи Приуралья поясных накладок с изображением голов грифонов // Проблемы истории, филологии, культуры. № 2 (28). С. 52–60.

- Горелик М. В., 2003. Оружие Древнего Востока. IV тысячелетие до н.э. – IV в. до н.э. СПб. : Атлант. 336 с.

- Добжанский В. Н., 1990. Наборные пояса кочевников Азии. Новосибирск : НГУ. 164 с.

- Евразия в скифскую эпоху. Радиоуглеродная и археологическая хронология, 2005. СПб. : Теза. 290 с.

- Иванов С. С., 2009. Боевые пояса ранних кочевников Центральной Азии // Материалы и исследования по археологии Кыргызстана. Вып. 4. Бишкек : Илим. С. 66–76.

- Иванов С. С., 2011. «Костыльки» – элементы боевых поясов ранних кочевников Семиречья и Тянь-Шаня // IV Оразбаевские чтения : материалы респуб. науч.-практ. конф. Алматы : Казак универсiтетi. С. 170–174.

- Килуновская Е. М., Фролов Я. В., 2020. Сравнительный анализ поясных украшений скифского времени Барнаульского Приобья и Тувы // Вещь в контексте погребального обряда. М. : РГГУ. С. 126–138.

- Маннай-Оол М. К., 1970. Тува в скифское время. М. : Наука. 122 с.

- Могильников В. А., 1997. Население Верхнего Приобья в середине – второй половине I тыс. до н.э. М. : ИА РАН. 195 с.

- Сингаевский А. Т., 2007. Поясные подвески VII в. до н.э. – I в. н.э. с территории Обь-Иртышского междуречья как культурный и хронологический индикатор // Известия Алтайского государственного университета. № 4-3 (56). С. 161–173.

- Фролов Я. В., 2008. Погребальный обряд населения Барнаульского Приобья в VI в. до н.э. – II в. н.э. (по данным грунтовых могильников). Барнаул : Азбука. 479 с.

- Чугунов К. В., 2007. Могильник Догээ-Баары 2 как памятник начала уюкско-саглынской культуры Тувы (поматериалам раскопок 1990–1998 гг.) // А. В. : Сборник научных трудов в честь 60-летия А.В. Виноградова. СПб. : Культ-Информ-Пресс. С. 123–144.

- Шульга П. И., Уманский А. П., Могильников В. А., 2009. Новотроицкий некрополь. Барнаул : Изд-во Алт. ун-та. 329 с.

- Bunker E. C., 2002. Nomadic art of the Eastern Eurasian Steppes. The Eugene V. Thaw and other New York collections. New York : The Metropolitan Museum of Art. 248 p.

- Bunker E. C., Kawami T. S., Linduff K. M., Wu En, 1997. Ancient bronzes of the Eastern Eurasian Steppes from the Arthur M. Suckler collections. New York : The Arthur M. Suckler foundation. 401 p.

- Psarras S.-K., 1995. Xiongnu Culture: Identification and Dating // Central Asiatic Journal. Vol. 39, iss. 1. P. 102–136.