Редкий клинический случай хирургического лечения периартикулярной кисты фасеточного сустава поясничного отдела позвоночника

Автор: Потапов Виталий Энгельсович, Кошкарва Зинаида Васильевна, Животенко Александр Петрович, Скляренко Оксана Васильевна, Горбунов Анатолий Владимирович, Глотов Сергей Дмитриевич, Сороковиков Владимир Алексеевич

Журнал: Клиническая практика @clinpractice

Рубрика: Клинический случай

Статья в выпуске: 2 т.10, 2019 года.

Бесплатный доступ

Обоснование. В связи с редкой встречаемостью периартикулярных кист позвоночного канала настоящая работа имеет цель заострить внимание клиницистов на данной проблеме. Формирование и развитие патологических полостей в динамике вызывают компрессию сосудисто-невральных структур с последующими проявлениями грубых клинико-неврологических нарушений. Описание клинического случая. Представлен редкий клинический случай хирургического лечения периартикулярной кисты фасеточного сустава. При комплексном обследовании больной С. установлен диагноз: «Дорсопатия. Дегенеративный стеноз позвоночного канала на уровне LV-SI. Спондилоартроз. Периартикулярная фасеточная киста на уровне LV-SI слева. Радикулопатия LV слева. Стадия обострения. Выраженный болевой и мышечно-тонический синдром». Жалобы больной: постоянные боли в поясничном отделе позвоночника, распространяющиеся на левую нижнюю конечность и усиливающиеся при ходьбе на расстояние 50-100 м; чувство онемения при ходьбе по подошвенной поверхности стопы слева...

Позвоночник, остеохондроз, периартикулярная киста, фасеточный сустав, хирургическое лечение

Короткий адрес: https://sciup.org/143168173

IDR: 143168173 | DOI: 10.17816/clinpract10297-103

Текст научной статьи Редкий клинический случай хирургического лечения периартикулярной кисты фасеточного сустава поясничного отдела позвоночника

Периартикулярная фасеточная киста — достаточно редко встречающаяся патология в структуре дегенеративно-дистрофических изменений поясничного отдела позвоночника. Кистозное перерождение тканей в области дугоотростчатых суставов позвоночника в большинстве случаев выявляется при обследовании пациента как рентгенологическая находка и протекает не всегда типично, а порой и бессимптомно. Тем не менее те редкие случаи выявления у пациентов периартикулярных кист в области фасеточного сустава представляют, на наш взгляд, научный и практический интерес в плане изучения патогенеза формирования и развития непосредственно самой кисты, выявляемых клинико-неврологических нарушений при данной патологии, а также определения хирургической тактики лечения.

В отечественной и зарубежной литературе довольно часто встречается термин «периартику-лярная киста», которая располагается вблизи от фасеточного сустава, исходит из синовиальной оболочки фасеточного сустава с последующим врастанием в желтую связку [1–6]. Первый случай клинического описания периартикулярных

кист датируется 1880 г., а результаты первого успешного оперативного лечения этой патологии опубликованы в 1950 г. [7]. По данным ряда авторов, распространенность корешкового болевого синдрома при периартикулярных кистах достигает 0,1–1% случаев [1] и выявляется чаще в возрасте старше 60 лет, в связи с чем их частота встречаемости имеет прямую взаимосвязь с возрастом пациента и считается болезнью пожилых людей [1, 7, 8].

Периартикулярные кисты по морфологическому строению делятся на ганглионарные и синовиальные, при этом основным дифференцирующим гистологическим критерием является наличие или отсутствие синовиального эпителия в полости кисты [1, 7]. Фасеточная киста образуется в результате выпячивания синовиальной сумки фасеточного сустава, а образовавшаяся полость в последующем заполняется синовиальной жидкостью. В процессе развития периартикулярной кисты утрачивается синовиальная выстилка с последующим возможным ее оссифицированием. В исследовании Г. Евзикова и соавт. кисты, лишенные внутренней синовиальной выстилки и утратившие связь с полостью сустава, названы ганглионарными

клиническая'ома

пэактика S-

(узловыми) [1]. Многофакториальность их патогенеза и формирования включает воспалительные изменения тканей фасеточных суставов, врожденные дефекты развития капсулы сустава и синовиальной оболочки, муцинозную дегенерацию суставной сумки, пролиферацию полипотент-ных мезенхимальных клеток [1, 9]. Ряд авторов указывает на значимость в развитии периарти-кулярных кист дегенеративно-дистрофических изменений в позвоночно-двигательном сегменте: согласно наблюдениям, дегенерация межпозвонковых дисков с гипертрофией желтой связки сочетается с артрозом фасеточных суставов, что и обусловливает перераспределение биомеханической нагрузки [1, 8, 10, 11].

Встречаемость периартикулярных кист на различных отделах позвоночника неодинакова. Так, в поясничном отделе позвоночника в связи с имеющимися анатомо-топографическими и биомеханическими особенностями наиболее часто патологические полости верифицируются на уровне LIV–LV, а в шейном отделе — на уровнях CV–CVI и CVII–ThI [11, 12]. В грудном отделе позвоночника, как в менее подвижном сегменте, периарти-кулярные кисты встречаются крайне редко [1, 4]. В динамике своего роста ипрогрессирования киста может вызывать компрессию сосудисто-невральных структур позвоночного канала с характерными клинико-неврологическими проявлениями и последующим формированием воспалительного и спаечного процессов [1, 7, 9].

Морфологические изменения в фасеточных суставах поясничного отдела позвоночника при формировании периартикулярных кист клинически проявляются корешковым компрессионным синдромом (61,7% случаев), локальным болевым синдромом в одноименной области (52%), синдромом каудогенной перемежающейся хромоты, коморбидным с дегенеративным стенозом позвоночного канала (23,6%). Острый болевой синдром, отмечаемый при кровоизлиянии в полость кисты, наблюдается редко — у 2% пациентов. Клинико-неврологический осмотр пациентов дает картину двигательных (37,2% случаев) и чувствительных (38%) расстройств, включая выпадение рефлексов (35,2%) [1, 9].

Ведущим и наиболее информативным методом диагностики периартикулярных кист является магнитно-резонансное томографическое иссле- дование (МРТ): точность диагностики составляет 90% против 70% при мультиспиральной компьютерной томографии [5, 9]. Содержимое кисты при МРТ регистрируется гипоинтенсивным или изоинтенсивным сигналом на Т1-взвешенных изображениях и гиперинтенсивным сигналом на Т2-взвешенных изображениях, что зависит от содержания белка или наличия геморрагического компонента в палогической полости [5, 9].

Цель настоящей работы — заострить внимание клиницистов на одной из редких, трудно диагностируемых патологий позвоночника — периарти-кулярных фасеточных кистах, а также на неоднозначности подходов к тактике лечения указанной патологии.

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ

О пациенте

Пациентка С., 1963 года рождения, после консультации нейрохирурга в поликлинике Иркутского научного центра хирургии и травматологии (далее ИНЦХТ) была госпитализирована в нейрохирургическое отделение данного учреждения для оперативного лечения.

Больная С. предъявляла жалобы на постоянные ноющие боли в поясничном отделе позвоночника, распространяющиеся в левую нижнюю конечность по задненаружной поверхности бедра, задней поверхности голени до наружной лодыжки. Пациентка отмечала чувство онемения при ходьбе по подошвенной поверхности левой стопы и всех пальцев. Усиление болей возникало в положении сидя, при наклонах и длительных осевых и физических нагрузках, а также при ходьбе на расстояние до 50–100 м.

Анамнез заболевания

Установлено, что боли в поясничном отделе позвоночника появились в течение последних 1,5 лет. В период обострений пациентка получала консервативное лечение у невролога примерно 2–3 раза в год с курсом противовоспалительных эпидуральных блокад. В январе 2017 г. появилось онемение в области левой голени и стопы с усилением болевого синдрома. Положительного эффекта от проводимого консервативного лечения не отмечено.

Диагностический поиск

Проведено МРТ поясничного отдела позвоночника: визуализирована и верифицирована пери-артикулярная фасеточная киста на уровне LV–SI.

Заключение. Учитывая неэффективность консервативного лечения на поликлиническом амбулаторном этапе, не купирующийся болевой синдром, больная госпитализирована в нейрохирургическое отделение ИНЦХТ с целью проведения оперативного лечения.

Основной диагноз. Дорсопатия. Дегенеративный стеноз позвоночного канала на уровне LV–SI. Спондилоартроз. Периартикулярная фасеточная киста на уровне LV–SI слева. Радикулопатия LV слева. Стадия обострения. Выраженный болевой и мышечно-тонический синдром.

Неврологический статус. Сознание ясное, со стороны черепно-мозговых нервов — без особенностей. Выявлены радикулопатия LV корешка слева по типу гипостезии; в проекции данного корешка умеренно выраженный парез разгибателей стопы слева (4 балла); вертеброгенная люмбалгия; положительный симптом Ласега слева 30° (++); выраженный стойкий болевой и мышечно-тонический синдромы.

Локальный статус. В вертикальном положении и при ходьбе пациентка принимает вынужденную позу с наклоненной головой и туловищем вперед. При осмотре грудного и поясничного отделов позвоночника отмечается сглаженность поясничного лордоза, правосторонний анталгический сколиоз. Наклоны и повороты в поясничном отделе ограничены из-за выраженного вертеброгенного болевого синдрома. Пальпаторно определяется напряжение паравертебральных мышц поясничного отдела позвоночника 2-й степени. Отмечается локальная болезненность слева от остистых отростков LV–SI.

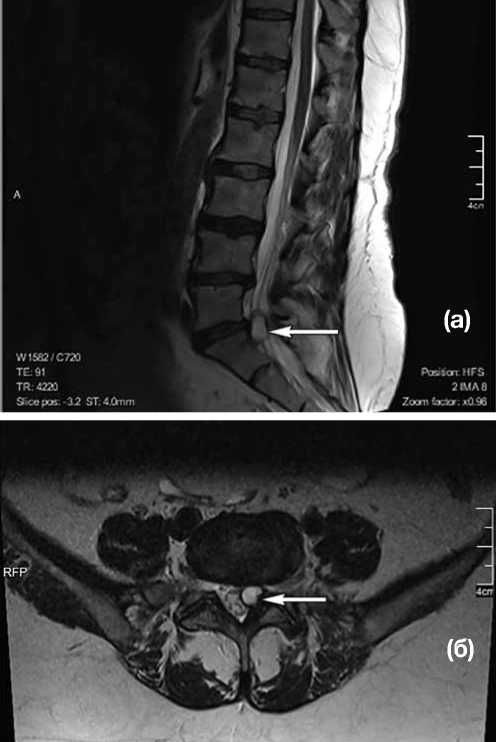

МРТ поясничного отдела позвоночника (рис. 1, 2): дегенеративно-дистрофические изменения пояснично-крестцового отдела позвоночника — 3-й период. Позвоночный канал деформирован на уровне LV–SI слева с сужением резервного эпидурального пространства и стенозированием левых латеральных отделов позвоночного канала на ширину до 0,3 см. Слева в промежутке LV–SI визуализируется образование с ровными четкими контурами, гиперинтенсивного сигнала в Т2- и гипоинтенсивного сигнала в Т1-режимах, размером 14x8x8,5 мм. Прослеживается связь образования с дугоотростчатым суставом. Киста пролабирует из полости сустава в позвоночный канал по левому боковому карману, приводя к стенозу и компрессии спинномозговых корешков на уровне LV–SI.

Рис. 1. Пациентка C.: МР-томограмма поясничного отдела позвоночника в T2-режиме в сагиттальной (а) и аксиальной (б) проекциях. Аксиальная проекция выполнена на уровне диска LV–SI (стрелкой указана периартикулярная фасеточная киста)

Рис. 2. Пациентка С.: МРТ поясничного отдела позвоночника во фронтальной проекции на уровне межпозвонкового диска LV–SI слева. Визуализируется киста фасеточного сустава в проекции спинномозгового корешка SI (стрелка)

клиническая'ома

пэактика S-

Рис. 3. Макропрепарат периартикулярной фасеточной кисты вместе с суставным отростком

Важно отметить, что на фронтальных МРТ-ска-нах периартикулярная киста компримирует спинномозговой корешок SI. Прослеживается расположение кисты в латеральном канале, где отмечается щелевидная полость, которая сообщается с полостью фасеточного сустава.

Учитывая анамнез, данные обследования и клинико-неврологические проявления заболевания, у пациентки получено согласие на проведение хирургического лечения.

Оперативное вмешательство

Проведена обработка операционного поля под эндотрахеальным наркозом в положении больной на животе (на нижние конечности наложены эластичные бинты с целью профилактики тромбоэмболии легочной артерии). В проекции остистых отростков LIV–SI длиной 7 см выполнен разрез кожи и подкожной клетчатки. Края раны разведены рано-расширителями. Паравертебральные мышцы скелетированы до дужек слева по ходу оперативного доступа. Трансламинарным доступом слева осуществлен подход в позвоночный канал. Дальнейшая операция выполнена с применением микрохирургической техники, бинокулярной оптики с 6-кратным увеличением и микрохирургического инструментария. Визуализированы гипертрофия фасеточного сустава LV–SI слева, гипертрофия суставной сумки, увеличение полости сустава вследствие ее заполнения студенистой тканью темного цвета. По боковой поверхности фасеточного сустава после резекции желтой связки визуализируется кистозное образование до 2 см в диаметре, округлой формы, плотно сращенное с желтой связкой и переходящее из внутренней поверхности фасеточного сустава к твердой мозговой оболочке. Кистозное образование сдавливает спинномозговой корешок и деформирует дуральный мешок. Отмечается локальный спаечный процесс. После менингорадикулолиза произведена резекция гипертрофированного фасеточного сустава с кистозным образованием единым блоком (рис. 3).

После этапа декомпрессии сосудисто-невральных структур визуально дуральный мешок на всем протяжении расправился, без признаков сдавления. В связи с тем, что резекция суставной фасетки приводит к нарушению биомеханики заднего опорного комплекса на уровне LV–SI, с возникновением сегментарной нестабильности проведен этап ригидной задней транспедикулярной фиксации позвоночно-двигательного сегмента на уровне LV–SI 4-винтовой транспедикулярной системой под рентгеноконтролем. На контрольных интраоперационных рентгенограммах стояние металлоконструкции удовлетворительное (рис. 4). В зону хирургического вмешательства подведен активный дренаж. Рана послойно ушита наглухо. Асептическая наклейка.

Рис. 4. Контрольные спондилограммы пациентки С.

кт ГА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исходя из анализа литературы и собственных наблюдений, следует отметить, что в процессе своего развития и формирования периартику-лярная фасеточная киста может приводить к развитию клинической картины компрессии дурального мешка и спинномозговых корешков с проявлениями неврологических нарушений. В процессе роста периартикулярной кисты не исключается формирование локального спаечного процесса в эпидуральном пространстве с вовлечением в асептический воспалительный процесс твердой мозговой оболочки и спинномозговых корешков. Консервативные методы лечения данной патологии не эффективны.

В тех случаях когда стенки фасеточной кисты эластичны, подвижны и не вызывают грубой деформации сосудисто-невральных структур, на наш взгляд, достаточно выполнить частичную медиальную резекцию фасетки сустава с иссечением стенок кисты. В данном случае опоро-способность позвоночника не нарушается и стабилизация позвоночно-двигательного сегмента в зоне операции не показана. Удаление периар-тикулярной кисты должно быть радикальным во избежание последующего рецидива.

В случаях когда во время операции необходима резекция суставной фасетки с ее медиальной и латеральной частью, целесообразно заканчивать хирургическое вмешательство фиксацией позвоночно-двигательного сегмента металлоконструкцией с целью исключения в послеоперационном периоде возникновения сегментарной нестабильности.

ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ

Исследование не имело спонсорской поддержки.

Список литературы Редкий клинический случай хирургического лечения периартикулярной кисты фасеточного сустава поясничного отдела позвоночника

- Евзиков Г.Ю., Егоров О.Е., Горбачёва Ю.В. Поясничные периартикулярные кисты фасеточных суставов. Клинические наблюдения и обзор литературы//Неврологический журнал. -2012. -Т.17. -№3. -С. 30-33.

- Boviatsis EJ, Stavrinou LC, Kouyialis AT, et al. Spinal synovial cysts: pathogenesis, diagnosis and surgical treatment in a seriesof seven cases and literature review. Eur Spine J. 2008;17(6):831-837 DOI: 10.1007/s00586-007-0563-z

- Finkelshtein SD, Sayegh R, Watson P, et al. Juxta-facet cysts. Report of two cases and review of the clinicopathologic features. Spine (Phila Pa 1976). 1993;18(6):779-782 DOI: 10.1097/00007632-199305000-00020

- Hodges SD, Frongzak S, Zindrick MR, et al. Extradural synovial thoracic cyst. Spine (Phila Pa 1976). 1994;19(21):2471-2473 DOI: 10.1097/00007632-199411000-00020

- Indar R, Tsiridis E, Morgan M, et al. Intraspinal lumbar synovial cysts: diagnosis and surgical management. Surgeon. 2004;2(3):141-144 DOI: 10.1016/s1479-666x(04)80074-x

- Kao CC, Winkler SS, Turner JH. Synovial cyst of spinal facet. Case report. J Neurosurg. 1974;41(3):372-376

- DOI: 10.3171/jns.1974.41.3.0372

- Lyons MK, Atkinson JL, Wharen RE, et al. Surgical evaluation and management of lumbar synovial cysts: the Mayo clinic experience. J Neurosurg. 2000;93(1 Suppl):53-57

- DOI: 10.3171/spi.2000.93.1.0053

- Бывальцев В.А., Сороковиков В.А., Калинин А.А., Оконешникова А.К. Периартикулярные кисты дугоотростчатых суставов: этиопатогенез, диагностика, способы хирургического лечения. Клинический пример//Acta Biomedica Scientifica. -2018. -Т.3. -№4. -С. 61-68

- DOI: 10.29413/ABS.2018-3.4.10

- Metellus P, Fuentes S, Adetchessi T, et al. Retrospective study of 77 patients harbouring lumbar synovial cysts: functional and neurological outcome. Acta Neurochir (Wien). 2006;148(1):47-54; discussion 54

- DOI: 10.1007/s00701-005-0650-z

- Cohen-Gadol AA, White JB, Lynch JJ, et al. Synovial cysts of the thoracic spine. J Neurosurg Spine. 2004;1(1):52-57

- DOI: 10.3171/spi.2004.1.1.0052

- Miwa M, Doita M, Takayama H, et al. An expanding cervical synovial cyst causing acute cervical radiculopathy. J Spinal Disord Tech. 2004;17(4):331-333

- DOI: 10.1097/01.bsd.0000095892.46978.6e

- Song JK, Musleh W, Cristie SD, et al. Cervical juxtafacet cysts: case report and literature review. Spine J. 2006;6(3):279-281

- DOI: 10.1016/j.spinee.2005.09.006