Редкий случай аденокарциномы подвздошной кишки

Автор: Дамбаев Г.Ц., Соловьев М.М., Вторушин С.В., Скиданенко В.В., Фатюшина О.А., Быкова Ю.Ф.

Журнал: Сибирский онкологический журнал @siboncoj

Рубрика: Случай из клинической практики

Статья в выпуске: 3 (57), 2013 года.

Бесплатный доступ

Проблемы диагностики и лечения злокачественных новообразований тонкой кишки связаны с редкостью заболевания, а также скудностью и неспецифичностью клинической симптоматики. Представленное клиническое наблюдение аденокарциномы подвздошной кишки демонстрирует сложности диагностики данной патологии.

Злокачественные опухоли тонкой кишки

Короткий адрес: https://sciup.org/14056340

IDR: 14056340 | УДК: 616.344-006.66

Текст научной статьи Редкий случай аденокарциномы подвздошной кишки

Опухоли тонкой кишки – редкая патология. Их доля в структуре онкологической заболеваемости составляет 1,1–2,4 % от всех злокачественных новообразований желудочно-кишечного тракта [6, 7]. По результатам гистологических исследований наиболее часто встречается аденокарцинома – в 24–52 %, затем нейроэндокринные опухоли – в 17– 41 % случаев, и далее в 12–29 % и 11–20 % – лимфома и саркома соответственно [5, 8]. Частота локализации аденокарциномы тонкой кишки убывает по мере продвижения в дистальном направлении: 64,5 % – в ДПК, 20,5 % – в тощей кишке и 15 % – в подвздошной кишке [1, 3]. Аденокарцинома является наиболее злокачественной по своему течению из всех представленных гистотипов [4, 9]. После постановки диагноза выживаемость в течение одного года при аденокарциноме ДПК составляет 42 %, пятилетняя – 15 %, при аденокарциноме тощей кишки – 60 % и 26 %, подвздошной кишки – 57 % и 25 % соответственно [5, 10].

Ранняя диагностика злокачественных новообразований тонкой кишки проблематична из-за скудности и неспецифичности клинической сим- птоматики, а также обусловлена трудностями в исследовании тонкой кишки. Нередко первыми симптомами заболевания становятся осложнения: кровотечение или кишечная непроходимость. В настоящее время нет специфических лабораторных маркеров данной онкологической патологии. Из инструментальных методов наиболее значимыми в дооперационной диагностике рака тонкой кишки являются видеокапсульная энтероскопия и инструментально-ассистированная энтероскопия. Капсульная энтероскопия позволяет получить высококачественное изображение слизистой, но обладает рядом существенных недостатков – невозможностью получить биоптат, точно определить локализацию выявленной патологии, возможной задержкой капсулы в тонкой кишке, высокой стоимостью. Более информативным и безопасным методом является инструментально-ассистированная энтероскопия, диагностическая ценность которой близка к интраоперационной и составляет 75–96,4 % [2]. Однако данные методы являются дорогостоящими и еще не получили широкого распространения в России. Все вышеперечисленное обусловливает позднюю диагностику рака тонкой кишки, которая зачастую происходит интраоперационно, случайно, как в представленном случае.

Больная Е., 46 лет, доставлена в госпитальную хирургическую клинику Сибирского государственного медицинского университета 19.12.11 в порядке скорой помощи с диагнозом: Острая кишечная непроходимость. Из анамнеза: в конце сентября 2011 г. возник эпизод кратковременных схваткообразных болей в животе, который самостоятельно купировался. С 28.11.11 по 05.12.11 пациентка госпитализирована в порядке скорой помощи в дежурный хирургический стационар с явлениями частичной кишечной непроходимости. В течение 2 сут на фоне консервативного лечения явления частичной кишечной непроходимости купированы. Пациентка выписана с диагнозом: Спаечная болезнь. Частичная кишечная непроходимость. Через неделю после выписки приступ повторился, и пациентка была повторно госпитализирована. В анамнезе: аппендэктомия в 1974 г., онкологические заболевания у родственников отрицает.

При поступлении состояние средней степени тяжести. АД 115/70 мм рт. ст., температура 36,7°С, ЧСС 88 ударов в 1 мин. Кожные покровы бледные, влажные. Язык влажный, обложен бело-желтым налетом. Лимфатические узлы не увеличены, безболезненны. Живот округлой формы, симметричен, равномерно участвует в акте дыхания, несколько увеличен, вздут; при пальпации мягкий, умеренно болезненный во всех отделах без четкой локализации; перитонеальные симптомы не определялись; в правой подвздошной области послеоперационнный рубец (аппендэктомия). Пер-куторно в отлогих местах живота притупления не выявлено. Печень по краю реберной дуги. При ректальном исследовании перианальная область без особенностей, в просвете прямой кишки каловые массы. Диурез в норме.

При поступлении в клиническом анализе крови гипохромная анемия (Hb 110 г/л, Эr 3,6х1012/л). Биохимические показатели, свертывающая система и общий анализ мочи без особенностей.

На обзорной рентгенограмме органов брюшной полости: Вздутие петель тощей кишки с горизонтальными уровнями жидкости. По ходу толстой кишки газ. Заключение: Кишечная непроходимость.

УЗИ органов брюшной полости, почек и органов малого таза: Выраженный метеоризм. Печень не выступает из-под края реберной дуги, ткань обычной эхогенности, структура однородная. Желчный пузырь 74х35 мм, форма его правильная, стенки уплотнены, содержимое неоднородное, с наличием солидных гиперэхогенных пристеночных включений до 6 мм. Поджелудочная железа не видна. Между петлями кишечника небольшое количество свободной жидкости. Заключение: Полипы желчного пузыря. Жидкость в брюшной полости.

Учитывая жалобы, анамнез, результаты обследований, поставлен диагноз: Острая тонкокишечная непроходимость. Пациентке назначена консервативная терапия. В целях определения уровня обструкции использовано водорастворимое контрастное вещество. Пассаж контраста через 4 ч после приема бария – петли тонкой кишки атоничны, растянуты, уровни сохраняются, прослеживается газ по толстой кишке. Заключение: Частичная тонкокишечная непроходимость.

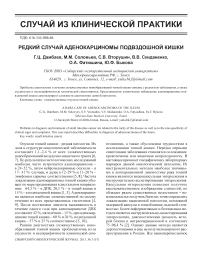

На фоне консервативной терапии отмечена положительная динамика: болевой синдром практически купирован, после стимуляции кишечника получен стул в небольшом количестве. Однако, учитывая сохраняющиеся рентгенологические признаки острой тонкокишечной непроходимости принято решение о выполнении оперативного вмешательства. При лапаротомии в брюшной полости небольшое количество прозрачной жидкости, петли тонкой кишки резко вздуты, перерас-тянуты от связки Трейца до места препятствия. На расстоянии 15 см от илеоцекального угла определяется опухолевидное образование размером 2х3 см, циркулярно суживающее просвет органа в виде «кольца», дистальнее кишка в спавшемся состоянии (рис. 1). Выполнена мобилизация тонкой кишки дистальнее опухоли на 10 см и проксимальнее на 50 см, с резекцией 60 см тонкой кишки и формированием межкишечного анастомоза по типу «бок в бок».

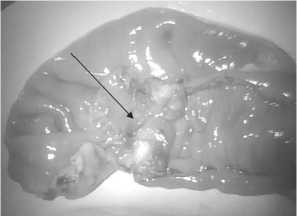

Макропрепарат: резецированный фрагмент подвздошной кишки, протяженностью 60 см, в просвете которого определяется опухолевидное образование, размером 2х3 см. Опухоль, полностью обтурирующая просвет кишки, хрящевидной консистенции, на разрезе белого цвета и прорастающая стенку кишки до серозной оболочки, брыжейка не поражена (рис. 2).

Г.Ц. ДАМБАЕВ, М.М. СОЛОВЬЕВ, С.В. ВТОРУШИН И ДР.

Рис. 1. Макропрепарат. Подвздошная кишка с опухолевидным образованием, суживающим просвет кишки в виде «кольца»

(указана стрелкой)

Рис. 2. Макропрепарат на разрезе. Циркулярная опухоль, полностью обтурирующая просвет тонкой кишки

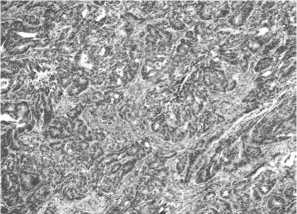

Рис. 3. Микрофото. Аденокарцинома тонкой кишки умеренной степени дифференцировки, представленная железистоподобными и криброзными структурами.

Окраска гематоксилином и эозином, × 100

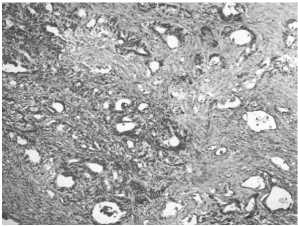

Рис. 4. Микрофото. Инвазия опухолевыми железами мышечного слоя стенки тонкой кишки.

Окраска гематоксилином и эозином, × 100

Для проведения гистологического исследования операционный материал фиксировали в 10 % нейтральном растворе формалина. Материал проводили по стандартной методике. Срезы толщиной 4 – 5 мкм окрашивали водным раствором гематоксилина и эозина. При микроскопическом исследовании опухоль представлена клетками с нормо- и гиперхромными ядрами с наличием атипических митозов. Опухолевые клетки образовывали железистоподобные и криброзные структуры различной величины. Строма новообразования выражена слабо, неравномерно инфильтрирована лимфоцитами и плазмоцитами (рис. 3). Имеется инвазия опухолевой ткани в мышечный слой стенки кишки (рис. 4). По проксимальной и дистальной границам резекции кишки опухолевой ткани не обнаружено. Заключение: Аденокарцинома тонкой кишки умеренной степени дифференцировки с инвазией в мышечный слой кишки.

В послеоперационном периоде швы сняты на 12-е сут, заживление первичным натяжением, пациентка выписана в удовлетворительном состоянии. Заключительный диагноз: Аденокарцинома подвздошной кишки II ст. (Т3N0M0). Острая обтурационная тонкокишечная непроходимость. В настоящее время пациентка находится под наблюдением онколога.

Представленный клинический случай наглядно демонстрирует сложности диагностики опухолевого поражения тонкой кишки, которое чаще всего проявляется в виде тонкокишечной непроходимости. Особенностями данного наблюдения являются трудности в установлении доопераци-онного диагноза, связанные с несоответствием клинических проявлений и рентгенологической картиной. Истинную природу заболевания удалось установить только при интраоперационной ревизии.