Редкое осложнение после эндоскопического невролиза седалищного нерва: клинический случай

Автор: Беляк Е.А., Пасхин Д.Л., Лазко Ф.Л., Призов А.П., Асратян С.А., Загородний Н.В.

Журнал: Клиническая практика @clinpractice

Рубрика: Клинические случаи

Статья в выпуске: 2 т.14, 2023 года.

Бесплатный доступ

Обоснование. Эндоскопический невролиз седалищного нерва зарекомендовал себя как малотравматичный и эффективный метод лечения глубокого ягодичного болевого синдрома и нейропатии седалищного нерва. Публикаций, посвящённых повреждению париетального листка брюшины после эндоскопического невролиза седалищного нерва, до настоящего времени не было. Описание клинического случая. Представлена пациентка А., 70 лет, с глубоким ягодичным болевым синдромом и нейропатией седалищного нерва справа. Консервативное лечение не имело эффекта. Выраженность болевого синдрома по визуальной аналоговой шкале (ВАШ) составила 10 см, степень двигательных нарушений по шкале BMRC - 4 балла, степень чувствительных нарушений по шкале Seddon - 3 балла, функциональная активность нижней конечности по шкале LEFS - 48 баллов. После инструментального обследования седалищного нерва (МРТ, УЗИ, ЭНМГ) выполнен эндоскопический невролиз в положении на животе с использованием физиологического раствора по опубликованной ранее методике. По результатам УЗИ и КТ в послеоперационном периоде выявлены наличие свободной жидкости в брюшной полости, отёк забрюшинного пространства справа. После лечебно-диагностической лапароскопии выявлен участок механического повреждения париетального листка брюшины в нижних отделах справа; из брюшной полости эвакуирована свободная прозрачная жидкость (физиологический раствор). На 10-е сутки после операции пациентка выписана на амбулаторное лечение. Через 6 месяцев наблюдения функциональная активность нижней конечности по шкале LEFS оценена в 52 балла, болевой синдром по шкале ВАШ - 8 см, степень двигательных нарушений по шкале BMRC - 4 балла, степень чувствительных нарушений по шкале Seddon - 3 балла. Констатирована неэффективность проведённого хирургического вмешательства. Заключение. Методика эндоскопического невролиза седалищного нерва на водной среде сопряжена с риском повреждения париетального листка брюшины, попаданием физиологического раствора в брюшную полость, развитием отёка забрюшинного пространства. Для уменьшения риска подобных осложнений необходимо использовать интраоперационную контролируемую гипотензию у пациента, что позволяет снижать давление в артроскопической помпе; длительность операции не должна превышать 1 ч; расход физиологического раствора не должен превышать 10 л; не рекомендуются диссекция и невролиз седалищного нерва значимо проксимальнее подгрушевидного отверстия.

Седалищный нерв, эндоскопическая декомпрессия, нейропатия, глубокий ягодичный болевой синдром, невролиз, осложнение

Короткий адрес: https://sciup.org/143180545

IDR: 143180545 | DOI: 10.17816/clinpract120129

Текст научной статьи Редкое осложнение после эндоскопического невролиза седалищного нерва: клинический случай

Submitted 31.12.2022 Revised 21.02.2023 Published 17.05.2023

ному вмешательству — невролизу и ревизии седалищного нерва, который, как правило, выполняется открытым способом. Открытый доступ к седалищному нерву в области подгрушевидного отверстия является достаточно травматичным, что обусловлено значительным кожным разрезом и отсечением большой ягодичной мышцы от большого вертела. Такая операция сопровождается объёмной кровопотерей, риском инфекционных осложнений, в том числе требует длительного и сложного реабилитационного периода, использования костылей при ходьбе в течение определённого времени после операции [4, 5].

Развитие миниинвазивных технологий невролиза периферического нерва всё прочнее входит в клиническую практику. Опубликован ряд работ по эндоскопическому невролизу седалищного нерва [6–9]. Особенностью артроскопической и эндоскопической техник является использование водной оптически прозрачной среды, которая нагнетается в суставное или межфасциальное пространство под давлением с помощью артропомпы для создания полости, в которой непосредственно проводится хирургическая операция.

В нашей публикации описан редкий клинический случай осложнения после эндоскопического

невролиза седалищного нерва в водной среде — повреждение париетального листка брюшины, попадание физиологического раствора в брюшную полость и отёк забрюшинного пространства. Анализ причин позволит хирургам в дальнейшем избегать данного осложнения, что сделает методику эндоскопического невролиза более безопасной и эффективной.

КЛИНИЧЕСКИЙ ПРИМЕР

О пациенте

Пациентка А., 70 лет, получила бытовую травму в результате падения на область ягодиц. После травмы появился болевой синдром в правой ягодичной области в проекции подгрушевидного отверстия, который со временем стал усиливаться. Пациентка проходила неоднократные курсы кон- сервативного противовоспалительного лечения, физиотерапии, лечебной физкультуры без улучшения клинической картины. Выполнялись противовоспалительные блокады в область выхода седалищного нерва в подгрушевидном отверстии из полости малого таза; инъекции ботулотоксина в грушевидную мышцу. Значимого эффекта от лечения не отмечено. Со временем стали появляться парестезии в области голени. Обратилась за помощью в ГБУЗ «Городская клиническая больница имени В.М. Буянова» Департамента здравоохранения города Москвы, осмотрена врачами травматологом-ортопедом и нейрохирургом.

Физикальная и инструментальная диагностика

Передвигается самостоятельно, без дополнительной опоры. Кожные покровы в области правого

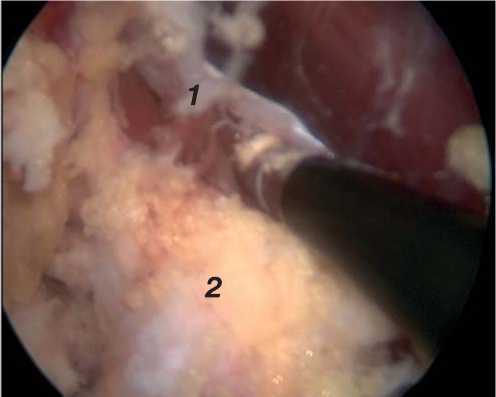

Рис. 1. Седалищный нерв (*) после выполнения невролиза.

Fig. 1. Sciatic nerve (*) after neurolysis.

тазобедренного сустава не изменены. Отмечается мышечная гипотрофия в области правого тазобедренного сустава и ягодицы. Амплитуда движений в правом тазобедренном суставе полная. Пальпа-торно имеется болезненность в области подгрушевидного отверстия справа. Тест на грушевидную мышцу положительный. Выраженность болевого синдрома по визуальной аналоговой шкале (ВАШ) 10 см; степень двигательных нарушений по шкале Британского медицинского совета (British Medical Research Council, BMRC) 4 балла; степень чувствительных нарушений по шкале Н. Seddon 3 балла; функциональная активность нижней конечности по шкале LEFS (Lower Extremity Functional Scale) 48 баллов.

По данным магнитно-резонансной томографии (МРТ) значимой патологии правого тазобедрен- ного сустава не выявлено; обнаружены признаки тендинита объединённого сухожилия седалищного бугра. По данным ультразвукового исследования (УЗИ) — рубцово-спаечный процесс в области подгрушевидного отверстия справа с включением в рубцовые ткани седалищного нерва без нарушения его анатомической целостности; по данным стимуляционной электронейромиографии (ЭНМГ) — снижение амплитуды М-ответа по волокнам правого малоберцового и большеберцового нервов.

Диагноз и лечение

После проведения консилиума в составе врачей травматолога-ортопеда и нейрохирурга выставлен диагноз: «Посттравматическая нейропатия седалищного нерва справа, глубокий ягодичный болевой синдром».

Консилиумом принято решение о выполнении эндоскопического невролиза и ревизии седалищного нерва в области подгрушевидного отверстия.

Пациентка госпитализирована в стационар для проведения хирургического вмешательства. Прооперирована в положении на животе под общим наркозом по опубликованной ранее эндоскопической методике [6, 10]. Операция выполнена эндоскопически с нагнетанием физиологического раствора с помощью артроскопической помпы. Выполнена эндоскопическая диссекция тканей в области подгрушевидного отверстия, визуализирован седалищный нерв, окружённый рубцово-спаечной тканью. Выполнены рассечение рубцово-спаечных тканей и невролиз седалищного нерва (рис. 1).

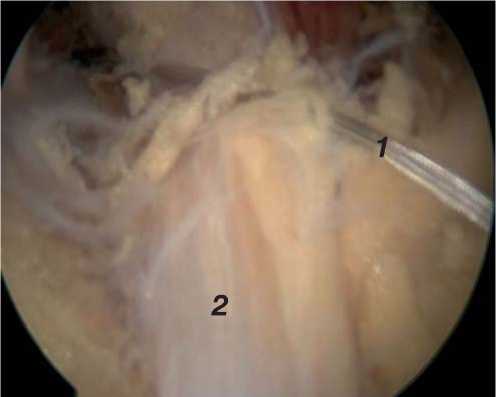

Рис. 2. Рассечение волокон грушевидной мышцы ( 1 ) вокруг седалищного нерва ( 2 ).

Fig. 2. Myotomy of the piriformis muscle ( 1 ) around the sciatic nerve ( 2 ).

Рис. 3. Установка стимуляционного электрода ( 1 ) к седалищному нерву ( 2 ).

Fig. 3. Placement of an electrode-stimulator ( 1 ) to the sciatic nerve ( 2 ).

При выполнении диссекции тканей в проксимальном направлении в области нижнего края грушевидной мышцы обнаружена анатомическая особенность седалищного нерва, а именно прохождение нерва непосредственно через нижнюю часть грушевидной мышцы: мышечные волокна окружали ствол нерва и могли быть причиной компрессии нерва и развития нейропатии. В связи с этим было принято решение рассечь мышечные волокна вокруг седалищного нерва (рис. 2). Во время этого этапа работа производилась достаточно «высоко» (проксимально), в непосредственной близости от внутритазовой клетчатки. Следует отметить, что интраоперационно отмечалась высокая кровоточивость тканей, что потребовало повысить давление на артроскопической помпе для улучшения эндоскопической картины. Последним этапом операции стала установка электрода-стимулятора через эндоскопический порт к седалищному нерву для послеоперационной стимуляции (рис. 3). Электрод был фиксирован к коже кисетным швом.

Общее время операции составило 80 мин. Интраоперационный расход физиологического раствора — 20 л, хотя средний расход на эту операцию, по нашему опыту, составлял 5–10 л. Большая часть физиологического раствора выделялась во время вмешательства через эндоскопические порты, другая часть инфильтрировала подкожно-жировую клетчатку и мягкие ткани.

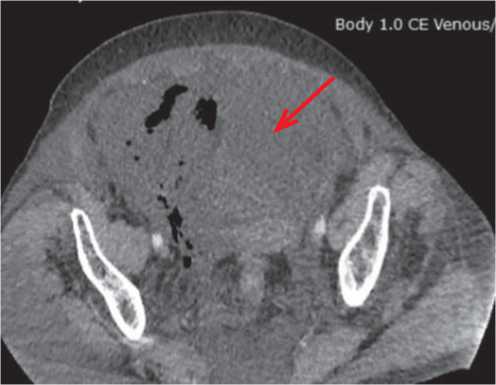

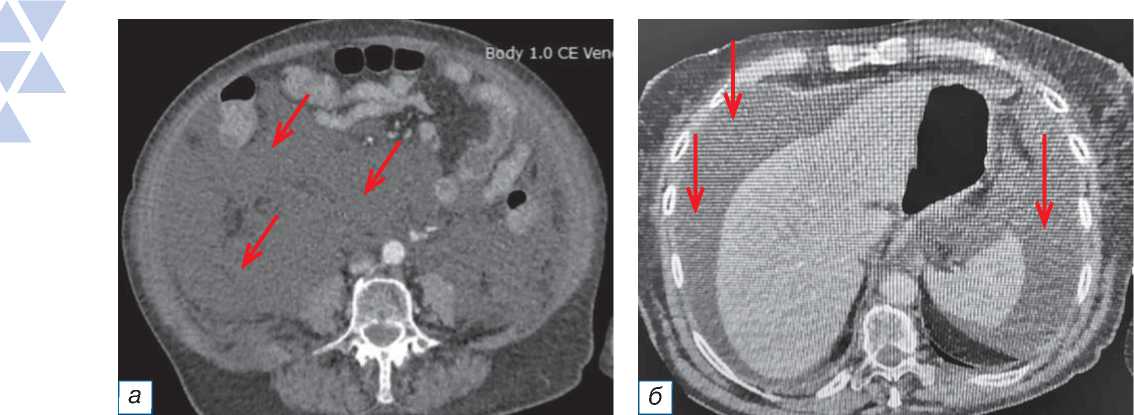

По завершении операции выполнен поворот пациентки на спину, отмечены значимое увеличение живота в объёме, тимпанический звук при перкус- сии. После восстановления уровня сознания пациентка была экстубирована; предъявила жалобы на тянущие боли в области живота, позывы к мочеиспусканию, затруднение дыхания, в связи с чем направлена в отделение реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ) для послеоперационного наблюдения и дообследования. По данным УЗИ органов брюшной полости выявлено наличие свободной жидкости. Компьютерная томография (КТ) органов брюшной полости показала наличие свободной жидкости в брюшной полости, отёк забрюшинного пространства и паранефральной клетчатки справа (рис. 4–6).

Учитывая наличие свободной жидкости в брюшной полости, пациентка экстренно подана в опера-

Рис. 4. Свободная жидкость в области малого таза (стрелка) по данным компьютерной томографии.

Fig. 4. Free liquid in the pelvic region (marked with arrow).

▼ж^ж^ж^ж LVAVAVAV ГАТАТ

Рис. 5. Свободная жидкость в брюшной полости (стрелки на изображениях а , б ) по данным компьютерной томографии.

Fig. 5. Free liquid in the abdominal cavity by computer tomography (marked with arrows).

Рис. 6. Отёк забрюшинного пространства и паранеф-ральной клетчатки справа ( 1 ); свободная жидкость в брюшной полости ( 2 ); желудок, раздутый газом ( 3 ), по данным компьютерной томографии.

Fig. 6. Edema of the retroperitoneal space right para-nephral adipose tissue ( 1 ); free liquid in the abdominal cavity ( 2 ); the stomach, filled with gas ( 3 ), according to computed tomography.

ционную для выполнения лечебно-диагностической лапароскопии. Лапароскопия показала наличие свободной прозрачной жидкости (физиологический раствор) в брюшной полости в объёме 400 мл, участок повреждения париетальной брюшины в области малого таза справа; повреждений органов брюшной полости не выявлено. Выполнена эвакуация свободной жидкости из брюшной полости, установлен дренаж.

Динамика и исходы

В послеоперационном периоде пациентка находилась в отделении ОРИТ, ей проводилась обезболивающая, антикоагулянтная, симптоматическая, инфузионная терапия. В первые сутки после операции темп диуреза составлял 50 мл/1 кг массы тела в час. По данным контрольного УЗИ органов брюшной полости на следующий день после операции свободная жидкость отсутствовала, по дренажу из брюшной полости отделяемое практически отсутствовало, в связи с чем дренаж был удалён.

Учитывая пребывание пациентки в ОРИТ и тяжесть состояния, было принято решение воздержаться от проведения электростимуляции, электрод для нейростимуляции удалён.

После двух суток пребывания в ОРИТ при стабилизации состояния и восстановлении самостоятельного дыхания пациентка была переведена в отделение травматологии и ортопедии для дальнейшего наблюдения, лечения и активизации. Женщина активизирована, ей продолжена обезболивающая и антикоагулянтная терапия. На 10-е сутки после операции пациентка выписана из стационара на амбулаторное лечение. Послеоперационные раны зажили первичным натяжением и были сняты в день выписки.

Контрольные осмотры проводились через 1, 3 и 6 месяцев после операции. Пациентка отмечала сохранение болевого синдрома в области правого подгрушевидного отверстия, а также неврологические расстройства. По результатам итогового контрольного осмотра (6 месяцев после операции)

функциональная активность нижней конечности по шкале LEFS оценена в 52 балла. Пациентка передвигалась самостоятельно без дополнительной опоры. Болевой синдром по шкале ВАШ составил 8 см; степень двигательных нарушений по шкале BMRC — 4 балла; степень чувствительных нарушений по шкале Seddon — 3 балла. Констатирована неэффективность проведённого хирургического вмешательства.

От рекомендованной операции по имплантации системы нейростимуляции пациентка отказалась, вместо неё в другом лечебно-профилактическом учреждении выполнена импульсная радиочастотная абляция корешка L5 справа с хорошим клиническим результатом.

В настоящее время проводится реабилитация, пациентка находится под наблюдением для оценки дальнейшей динамики.

ОБСУЖДЕНИЕ

В зарубежной литературе имеется ряд работ, в которых описаны осложнения после эндоскопического невролиза седалищного нерва. J. Kay с соавт. [11] опубликовали в 2017 году метаанализ (28 работ; 481 пациент) по декомпрессии седалищного нерва как открытым, так и эндоскопическим способом. При открытой декомпрессии значимые осложнения (глубокая инфекция) наблюдались в 1% случаев, незначимые (онемение и парестезии, гиперестезии, поверхностная раневая инфекция, усиление болевого синдрома) — в 8%. При эндоскопической декомпрессии значимых осложнений не было, незначимые (усиление болевого синдрома) отмечены у 1% прооперированных больных. В публикации B. Aguilera-Bohorquez с соавт. [12] сообщается об избыточном образовании рубцовой ткани в области седалищного нерва после эндоскопической операции у 4 (10%) пациентов из 41, что потребовало выполнения ревизии. S. Metikala с соавт. [13] опубликовали в 2022 году системный обзор, в котором проанализировали результаты эндоскопического невролиза седалищного нерва у 144 пациентов: за исключением одного случая (в котором пришлось выполнить интраоперационную конверсию в открытый доступ для удаления шванномы седалищного нерва), у всех пациентов получены хорошие и отличные результаты. Среди осложнений указан только один случай (менее 1%) усиления болевого синдрома после операции, что потребовало выполнения открытого ревизионного вмешательства.

Таким образом, основными осложнениями артроскопического невролиза седалищного нерва, по данным литературы, являются раневая инфекция, грубое рубцевание с повторной компрессией нерва и углублением неврологических расстройств. Сообщений о повреждениях париетального листка брюшины и попадании физиологического раствора в брюшную полость не обнаружено. В отечественной литературе также отсутствуют сведения по осложнениям после эндоскопического невролиза седалищного нерва, поэтому наше сообщение является первым. Повреждение париетального листка брюшины, по нашему мнению, произошло за счёт избыточного давления физиологического раствора в забрюшинном пространстве, что было вызвано, очевидно, высоким давлением в артроскопической помпе, длительностью выполнения операции, выполнением невролиза в непосредственной близости от брюшины.

По данным собственного клинического наблюдения нами сформулированы следующие хирургические правила, позволяющие снизить риск повреждения париетальной брюшины и развития отёка забрюшинного пространства при невролизе седалищного нерва на среде физиологического раствора:

-

1. Использовать интраоперационную контролируемую гипотензию у пациента.

-

2. Давление в артроскопической помпе по возможности должно быть минимальным.

-

3. Длительность операции не должна превышать 1 ч. 4. Следует внимательно следить за расходом физиологического раствора, примерно соизмерять с вытекшим количеством через эндоскопические порты. Расход раствора на операцию не должен превышать 10 л.

-

5. Не следует выполнять диссекцию и невролиз седалищного нерва значительно проксимальнее подгрушевидного отверстия, так как это сопряжено с риском повреждения париетальной брюшины.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Методика эндоскопического невролиза седалищного нерва в водной среде является эффективной и малотравматичной, однако сопряжена с риском развития осложнений. Мы впервые описали редкий случай возможности повреждения париетального листка брюшины, попадания физиологического раствора в брюшную полость, отёка забрюшинного пространства.

С целью снижения риска развития подобного осложнения необходимо выполнять ряд хирургических условий: не выполнять невролиз значительно проксимальнее подгрушевидного отверстия; во время операции использовать контролируемую гипотензию и минимальное давление в артроскопической помпе; время операции не должно превышать 60 мин; интраоперационно следует учитывать расход физиологического раствора.

ИНФОРМИРОВАННОЕ СОГЛАСИЕ

От пациентки А. получено добровольное письменное информированное согласие на публикацию её изображений в медицинском журнале, включая его электронную версию (дата подписания 20.11.2022).

INFORMED CONSENT

We received from the patient A. written informed permission for the publication of her pictures in medical journal, including its electronic version (date of signature 20.11.2022).

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Вклад авторов. Е.А. Беляк , Д.Л. Пасхин — лечение пациентки, проведение операции; Е.А. Беляк , А.П. Призов — сбор и анализ инструментальных исследований; Е.А. Беляк , Ф.Л. Лазко , С.А. Асратян , Н.В. Загородний — обработка и обсуждение результатов исследования, написание текста статьи; Е.А. Беляк , Д.Л. Пасхин , Ф.Л. Лазко — поисковоаналитическая работа, обсуждение результатов исследования, написание текста статьи. Авторы подтверждают соответствие своего авторства международным критериям ICMJE (все авторы внесли существенный вклад в разработку концепции, проведение исследования и подготовку статьи, прочли и одобрили финальную версию перед публикацией).

Список литературы Редкое осложнение после эндоскопического невролиза седалищного нерва: клинический случай

- Yuen EC, So YT. Sciatic neuropathy. Neurol Clin. 1999;17(3): 617–631, viii. doi: 10.1016/s0733-8619(05)70155-9

- De Fine M, Romagnoli M, Zaffagnini S, Pignatti G. Sciatic nerve palsy following total hip replacement: Are patients personal characteristics more important than limb lengthening? A systematic review. Biomed Res Int. 2017;2017:8361071. doi: 10.1155/2017/8361071

- Francis DA, Christopher AT, Beasley BD. Conservative treatment of peripheral neuropathy and neuropathic pain. Clin Podiatr Med Surg. 2006;23(3):509–530. doi: 10.1016/j.cpm.2006.04.004

- Ham DH, Chung WC, Jung DU. Effectiveness of endoscopic sciatic nerve decompression for the treatment of deep gluteal syndrome. Hip Pelvis. 2018;30(1):29–36. doi: 10.5371/hp.2018.30.1.29

- Coulomb R, Khelifi A, Bertrand M, et al. Does endoscopic piriformis tenotomy provide safe and complete tendon release? A cadaver study. Orthop Traumatol Surg Res. 2018;104(8): 1193–1197. doi: 10.1016/j.otsr.2018.02.018

- Беляк Е.А., Пасхин Д.Л., Лазко Ф.Л., и др. Эндоскопический невролиз седалищного нерва // Хирургия. Журнал им. Н.И. Пирогова. 2021. № 11. С. 66–75. [Belyak EA, Paskhin DL, Lazko FL, et al. Endoscopic sciatic nerve decompression. Khirurgiia (Mosk). 2021;(11):66–75. (In Russ).] doi: 10.17116/hirurgia202111166

- Carro LP, Hernando MF, Cerezal L, et al. Deep gluteal space problems: piriformis syndrome, ischiofemoral impingement and sciatic nerve release. Muscles Ligaments Tendons J. 2016; 6(3):384–396. doi: 10.11138/mltj/2016.6.3.384

- Jackson TJ. Endoscopic sciatic nerve decompression in the prone position-an ischial-based approach. Arthrosc Tech. 2016; 5(3):e637–642. doi: 10.1016/j.eats.2016.02.020

- Park MS, Jeong SY, Yoon SJ. Endoscopic sciatic nerve decompression after fracture or reconstructive surgery of the acetabulum in comparison with endoscopic treatments in idiopathic deep gluteal syndrome. Clin J Sport Med. 2019; 29(3):203–208. doi: 10.1097/JSM.0000000000000504

- Патент РФ на изобретение № 2778600 C1 / 22.12.2021. Беляк Е.А., Пасхин Д.Л., Лазко Ф.Л., и др. Способ эндоскопического невролиза седалищного нерва. [Patent RUS № 2778600 C1 / 22.12.2021. Belyak EA, Paskhin DL, Lazko FL, et al. Method of endoscopic sciatic nerve neurolysis. (In Russ).] Режим доступа: https://patents.google.com/patent/RU2778600C1/ru. Дата обращения: 15.02.2023.

- Kay J, de Sa D, Morrison L, et al. Surgical management of deep gluteal syndrome causing sciatic nerve entrapment: A systematic review. Arthroscopy. 2017;33(12):2263–2278 e1. doi: 10.1016/j.arthro.2017.06.041

- Aguilera-Bohorquez B, Cardozo O, Brugiatti M, et al. Endoscopic treatment of sciatic nerve entrapment in deep gluteal syndrome: Clinical results. Rev Esp Cir Ortop Traumatol (Engl Ed). 2018;62(5):322–327. English, Spanish. doi: 10.1016/j.recot.2018.03.004

- Metikala S, Sharma V. Endoscopic sciatic neurolysis for deep gluteal syndrome: A systematic review. Cureus. 2022;14(3): e23153. doi: 10.7759/cureus.23153