"Рефлексия" и "языковое сознание": вопросы терминологии

Автор: Залевская Александра Александровна

Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu

Рубрика: Вопросы теории

Статья в выпуске: 4, 2015 года.

Бесплатный доступ

Обсуждаются вопросы поиска термина, оптимально отражающего суть явления. Рассматривается ряд терминов, подводимых под общее понятие контроля в речемыслительной деятельности человека. Обосновываются динамика уровней осознаваемости процессов контроля и взаимодействие вербальных и невербальных функциональных опор при продуцировании и понимании речи.

Рефлексия, языковое сознание, метаязыковое сознание, самоконтроль

Короткий адрес: https://sciup.org/146121754

IDR: 146121754 | УДК: 81’23

Текст научной статьи "Рефлексия" и "языковое сознание": вопросы терминологии

Вводные замечания

В предшествующей публикации [4] были рассмотрены некоторые ошибки в речи на русском языке и сделан вывод, что для решения задач повышения уровня грамотности речи на любом языке необходимы исследования в области специфики речемыслительного процесса и условий эффективности формирования функциональных опор, обеспечивающих успешность овладения и пользования языком, при этом важно фокусироваться на чувственно-предметных корнях таких опор и на динамике уровней осознаваемости совершаемых действий и операций. Продолжая обсуждение этой проблемы, рассмотрим прежде всего некоторые вопросы терминологии, связанные с процессом самокоррекции речевых ошибок, после чего сделаем попытку определить роль осознаваемого и неосознаваемого самоконтроля в речемыслительной деятельности, а также обосновать мультимодальную природу функциональных опор, обеспечивающих разделяемое знание, достаточное для взаимопонимания между общающимися.

Вопросы терминологии, отражающей суть именуемого

Что же позволяет нам отслеживать правильность вербальной манифестации замысла высказывания при продуцировании речи и схватывать смысл слышимого или читаемого?

При обсуждении речевых ошибок и других вопросов, так или иначе связанных с проблемами продуцирования и понимания речи, обычно фигурируют различные термины, отображающие те или иные особенности рассматриваемых процессов и/или специфику исходных теоретических позиций дискутирующих авторов, применяемые ими исследовательские процедуры и т.д. Чаще всего при этом используются такие термины, как «рефлексия», «языковое сознание», «метаязыковое сознание», «языковая интуиция», «чувство языка». Из числа англоязычных терминов можно назвать хотя бы следующие: «metalinguistic awareness», «metalinguistic skills», «attentional control». Обратим внимание на то, что до сих пор не выяснено соотношение между составляющими терминологического ряда: «чувство языка

– языковая интуиция – рефлексия – языковое сознание – метаязыковое сознание» (см., например, регистрируемые в сети Интернет высказывания по поводу этих терминов: [27]). Посмотрим, какие акценты расставляются при использовании некоторых из названных терминов и насколько это отвечает специфике именуемого.

Так, под р е ф л е кс и ей (иногда с уточнением: р азв ёр нут о й рефлексией) понимаются:

-

• процесс самопознания индивидом внутренних психических актов и состояний [10: 828];

-

• размышление о своём внутреннем состоянии [6: 608];

-

• размышление, полное сомнений, противоречий; анализ собственного психического состояния [9: 540];

-

• мыслительный (рациональный) процесс, направленный на анализ, понимание, осознание себя, собственных действий, поведения, речи, опыта, чувств, состояний, способностей, характера, отношений к др., своих задач, назначения и т.д. [1: 469].

Все приведённые определения ориентируют на совершаемый индивидом рациональный процесс, обеспечивающий доступ к некоторому внутреннему состоянию, лежащему за вербальной манифестацией того, что не поддаётся прямому наблюдению. К сожалению, при этом абсолютизируется акцент на рациональности именуемого процесса, который анализируется как полностью осознаваемый и вербализуемый, хотя та же самая рефлексия свидетельствует о неполноте осознаваемости и вербализации того, что подспудно учитывается нами в каждом акте выведения на «табло сознания» к о н е чн ых пр о дукто в ряда взаимодействующих процессов.

Если обратиться к ситуации применения рефлексии в целях исправления речевой ошибки, то авторы нередко переходят на использование термина «яз ы к о в о е с о з н ан и е », хотя объём и содержание именуемого понятия до сих пор чётко не определены. Более того, поскольку человек в подобных случаях размышляет о языковых явлениях, имеет место использование языка 2-го порядка, а именно – метаязыка (см.: [8: 297]; иными словами – проявляется не языковое, а м етаязык о в о е сознание. Но может быть это вовсе не целенаправленное рассуждение / размышление, опирающееся на эксплицитное знание требований системы, нормы и узуса соответствующего языка, а проявление интуиции или того, что называют «чув ств о м яз ы ка », которое так или иначе связано с интуицией?

Отталкиваясь от наиболее общего определения интуиции как малоосознаваемого эвристического процесса и его результата [11: 136.

Курсив мой. – А.З.], сфокусируемся на следующем.

«Механизм интуиции состоит в симультанном объединении нескольких информативных признаков разных модальностей в к о м пл е к с н ы е о р и е нтир ы , направляющие поиск решения. В таком одновременном учёте различной по своему качеству информации состоит отличие интуитивных процессов от дискурсивных, в которых в одном мыслительном акте (логическом “шаге”) может учитываться только какая-то одна модификация признаков задачи, связываемых между собой» [1: 209. Курсив и разрядка мои. – А.З.].

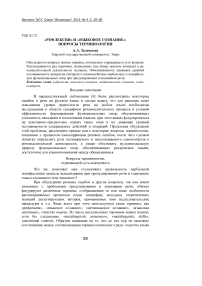

Суть приведённого определения можно эксплицировать с помощью таблицы, противополагающей интуитивный и дискурсивный пути поиска решения той или иной задачи.

Таблица

|

Параметр |

Путь поиска решения задачи |

|

|

Интуитивный |

Дискурсивный |

|

|

Порядок действий |

Одновременный |

Последовательный |

|

Характер признака |

Разные модальности |

Одна модальность |

|

Характер информации |

Различная по качеству |

Одного качества |

|

Уровень осознаваемости |

Малоосознаваемый процесс |

Осознаваемое рассуждение |

|

Основная опора |

Комплексные ориентиры |

Акцентируемый признак |

|

Вид поиска |

Эвристический поиск |

Поиск по алгоритму |

К акцентированию малоосознаваемости объединения нескольких информативных признаков разных модальностей в комплексные ориентиры мы ещё вернёмся ниже, а здесь ограничимся выводом, что естественно протекающие у человека интеллектуальные процессы вовсе не сводятся к рациональным и вербализованным, они много сложнее и требуют учёта специфики человека как «целостности», т.е. человек говорящий не может быть только рассуждающим логически и всё осознающим, он также всегда человек чувствующий, переживающий, воображающий, прогнозирующий, сомневающийся, заблуждающийся, ищущий опоры в прежнем опыте познания мира и взаимодействия с окружающей естественной и социальной средой и т.д.

Обращение к дефинициям англоязычных терминов с ключевым словом awarene s s также даёт широкую трактовку именуемых процессов. Сравним, например, дефиниции терминов «metalinguistic awareness», «metalinguistic skills», «metalinguistic control» из публикаций [15; 20; 22–26; 28–32]); под ними понимаются:

-

• когнитивный процесс, благодаря которому человек может отслеживать и контролировать использование языка;

-

• вид метакогнитивной деятельности, включающий рефлексию и контроль наших знаний и когнитивных процессов (т.е. способность думать о мышлении);

-

• способность рассматривать язык как код и отличать его от символического значения;

-

• способность думать о языке и структуре как объектах рассуждения;

-

• способность человека подвергать рефлексии свою устную или письменную речь и то, как она используется;

-

• выход за пределы коммуникации и значения при фокусировании на глубинных структурах;

-

• осознание языковых форм и структур через язык как объект изучения языка (в науке или обыденной жизни) или как объект научения языку (т.е. овладения родным или новым – вторым / иностранным языком);

-

• способность идентифицировать референты слов, оппозиции, различать денотативное и коннотативное значение слова, разрешать лексическую неоднозначность, разграничивать омонимы, синонимы и антонимы,

отличать сленг, диалекты, жаргоны, видеть различия между официальным языком и обыденной речью, идентифицировать использование разных видов переноса, персонификации и т.д.

Таким образом, понятие metalinguistic awareness увязывается с любым случаем пользования языком, опять-таки в ходе осознаваемых действий рассуждения о языковых явлениях как объекте рефлексии, метаязыкового или когнитивного / метакогнитивного процесса. Разграничиваются о т сл ежив ан и е (monitoring) и ко нтр оль с выходом на глубинные структуры как в ходе научного исследования, так и в ситуациях овладения языком (преимущественно в условиях двуязычия / многоязычия). Признано, что люди различаются по их метаязыковым способностям, высокий уровень развития которых прогнозирует хорошее владение языком и способность усваивать новые языки.

Обратим внимание на то, что в англоязычной литературе описаны результаты детализированного анализа того, что становится объектом метаязыковых процессов: речь идёт о метафонологических, метаорфографических, металексических и метаграмматических (метаморфологических и метасинтаксических) видах контроля и/или навыках (см., например: [14; 15; 17; 19; 22; 24–26]).

В некоторых работах речь идёт о к огнити вно м контроле, увязываемом в первую очередь с вниманием. Так, в [18] детально обсуждается проблема механизмов, обеспечивающих контроль внимания (aftentional / control mechanisms) с терминологическими или дескриптивными вариациями (suppression ability, cognitive inhibition, executive function, attentional control). Уточняется, что в некоторых случаях эти именования потенциально указывают на более широкие категории операций или расставляют различающиеся акценты. Во всех случаях главным является понятие эффективно разрешаемой ситуации выбора между конкурирующими или конфликтующими репрезентациями.

Обоснование роли и специфики механизма контроля внимания содержится в публикациях Э. Бялисток (см., например, [15; 16]). Так, ссылаясь на результаты исследований ряда авторов, свидетельствующие об активности обеих языковых систем двуязычного индивида при использовании одного из языков, Э. Бялисток [16] постулирует наличие у билингвов уникального механизма контроля внимания, требующегося для правильного выбора формы, которая не только отвечает всем критериям формы и значения нужного языка, но и составляет часть именно этого языка, а не конкурирующей языковой системы. Для объяснения специфики работы такого механизма Э. Бялисток привлекает нейрокогнитивную сетевую модель продуцирования речи при двуязычии, в соответствии с которой в ситуации выбора языковых средств при продуцировании речи подключаются системы, обычно отвечающие за принятие решения в конфликтных ситуациях, тем самым в работу вовлекаются различные зоны мозга (не только речевые).

В монографии [21] отдельная глава посвящена вопросам м о нитор инга процессов использования второго языка. Автор обсуждает имеющиеся модели мониторинга процесса продуцирования речи и приводит результаты экспериментальных исследований, преимущественно опирающихся на ситуации самокоррекции ошибок в речи на втором языке. Делается вывод, что механизмы мониторинга процессов использования первого и второго языков во многом сходны, однако недостаточная автоматизация процессов использования второго языка требует уделять внимание исправлению ошибок. Более того, поскольку система знаний второго языка обычно оказывается недостаточно полной, а механизмы продуцирования речи недостаточно автоматизированы, проявляются механизмы коррекции (repair mechanisms), которые относительно редко обнаруживают себя в речи на первом языке (например, перефразирование).

Итак, имеет место наличие ряда терминов, с различных сторон отображающих особенности обсуждаемой ситуации; каждый из приведённых терминов к тому же может по-разному интерпретироваться с позиций того или иного научного подхода. Все эти термины имплицируют наличие контроля, некоторые - с определёнными уточнениями: контроль может быть метаязыковым, требующим определённых способностей и/или навыков, он опирается на «чувство языка» или на «метаязыковое сознание». Представляется важным рассмотреть, ограничивается ли контроль в таких случаях именно и исключительно осознаваемыми действиями и являются ли определения «метая зыковое » / «мет аязыковой » правомерными и достаточными.

Осознаваемое и неосознаваемое: принцип взаимодополнительности

При обсуждении первого из поставленных вопросов следует подчеркнуть, что ещё в конце Х1Х века И.М. Сеченов называл предрассудком, укоренившимся в умах даже образованных людей, представление о том, что интеллектуальная деятельность обязательно сводится к осознаваемому (см.: [12). В середине ХХ века А.Н. Леонтьев объяснил такое заблуждение «иллюзией рефлексии» и указал на постоянную динамику уровней осознаваемости в любом виде деятельности человека [7]. Известно, что «на табло сознания» попадают только конечные продукты ряда параллельно протекающих процессов, т.е. осмысление языкового явления возможно благодаря опоре рефлексии на продукты неосознаваемой деятельности. Поэтому представляется более оправданным говорить не о метаязыковом сознании / метаязыковом контроле, а о с ам о к о нтр о ле как понятии более высокого уровня обобщения, имея в виду комплексный характер контроля, при котором реализуются взаимодействие и постоянная динамика различных уровней осознаваемости (представим себе хотя бы некоторые образы и цепочки выводных знаний, без неосознаваемого учёта которых не было бы возможным понимание смысла воспринимаемого сообщения).

Как в научном, так и в обыденном общении на родном или иностранном языке мы нередко сталкиваемся с ситуацией, в которой обнаруживается, что мы по-разному понимаем какое-то определение, термин, именование некоторого даже вполне обычного предмета или действия, поскольку при внешнем сходстве продуктов вербальной манифестации мы увязываем их с различающимися образами и/или подспудно воздействующими на восприятие эмоционально-оценочными переживаниями. Это происходит именно за счёт всего того, что имплицируется соотносимыми с языковыми единицами категориальными полями (с позиций того или иного научного направления), смысловыми полями или идентифицируемыми (также с разных позиций) признаками, отношениями, ситуациями с вытекающими из них следствиями. При необходимости выяснения того, насколько, в какой мере и в каких отношениях наши знания или представления являются разделяемыми с собеседниками, мы меняем фокус внимания, переходим на иной уровень осознаваемости. выводя «на поверхность» то, что ранее учитывалось на уровнях неосознаваемого или бессознательного контроля.

Мультимодальная природа функциональных ориентиров

То, что контроль при пользовании языком может быть метаязыковым, сомнений не вызывает: такое определение является оправданным, поскольку объектом рефлексии является язык, по отношению к которому осмысление рефлексируемого происходит с помощью языка второго порядка (см.: выше). Роль раздумий над языковыми явлениями неоднократно подчёркивал Л.В. Щерба [13]. Но является ли обсуждаемый вид контроля исключительно метаязыковым? Некоторые авторы полагают, что контроль должен быть метакогнитивным, но можно ли принять такое определение безоговорочно? Ответ на этот вопрос полностью зависит от принимаемой нами трактовки языка как достояния пользующегося им человека. Если признать, что языковые средства означают что-то не сами по себе, а только за счёт опоры на образ мира и на имеющиеся у индивида цепочки выводных знаний об устройстве мира и о принятых в лингвокультуре способах именования объектов, действий, ситуаций и т.д., то окажется, что требуется и метаперцептивный контроль, и контроль за социокультурным аспектом ситуации общения и т.д., возможны и какие-то ещё разновидности метаконтроля: перечень только начат, он остаётся «открытым», и каждая область науки о языке, двуязычии, психических процессах, межкультурных контактах и т.д. может добавить свой ракурс видения этой проблемы.

Выше уже говорилось о малоосознаваемости объединения нескольких информативных признаков разных модальностей в комплексные ориентиры, направляющие ход и результаты действия интуиции.

Очень важным представляется вывод в книге [19] относительно того, что категоризация опыта, получаемого в двуязычной ситуации, и результирующая когнитивная структура добавляют двуязычному индивиду определённые сложности и преимущества, при этом не только на начальном этапе обучения второму языку, но и в течение всей его жизни. Понимание этого феномена затруднено тем, что не весь опыт может кодироваться языковыми средствами, поскольку некоторые виды опыта могут оставаться организованными на д о в е р б а л ь н о м или д о с и м в о л и ч е с к о м уровне. Это особенно касается опыта, полученного до того как у ребёнка была сформирована символическая функция языка. Обратим внимание на то, что такой вывод хорошо согласуется и с высказанным ранее Н.И. Жинкиным [3: 83] мнением о формировании смысла до языка и речи и с выводами по исследованиям последних лет (ср. заключение Э. Голдберга [2] о том, что различные аспекты значения слова распределены в различных областях мозга в тесной связи с теми аспектами физической реальности, о которой идёт речь.

Заключение

Сказанное выше свидетельствует об исключительной сложности обсуждаемых вопросов, для решения которых требуется интегративный подход, способный учесть результаты исследований в разных областях науки о человеке. Некоторые соображения по этому поводу содержатся в работе [5].

Список литературы "Рефлексия" и "языковое сознание": вопросы терминологии

- Большой психологический словарь/сост. и общ. Ред. Б. Мещеряков, В. Зинченко. СПб.: ПРАЙМ-ЕВРОЗНАК, 2004. 672 с..

- Голдберг Э. Управляющий мозг/пер. с англ. М., 2003. 335 с.

- Жинкин Н.И. Речь как проводник информации. М.: Наука, 1982. 157 с.

- Залевская А.А. Метаязыковое сознание и грамотность//Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология. 2015. № 2. С. 38-43.

- Залевская А.А. Некоторые вопросы самоконтроля в коммуникации//Слово и текст: психолингвистические исследования. Тверь: Твер. гос. ун-т, 2015. Вып. 15 (в печати).

- Крысин Л.П. Толковый словарь иноязычных слов. М.: Русский язык, 1998. 848 с.

- Леонтьев А.Н. Деятельность, сознание, личность. М.: Изд-во политич. литературы, 1977. 304 с.

- Лингвистический энциклопедический словарь М.: Сов. энциклопедия, 1990. 685 с.

- Новейший психологический словарь/под общ. ред. В.В. Шапаря. 2-е изд. Ростов н./Д.,: Феникс, 2006. 808 с.

- Новейший философский словарь. Минск: Книжный Дом, 2003. 1280 с.

- Психологический энциклопедический словарь. М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006. 560 с.

- Сеченов И.М. Избранные произведения. М.: Учпедгиз, 1953. 355 с.

- Щерба Л.В. Языковая система и речевая деятельность. Л.: Наука, 1974. 428 с.

- Berninger V.W., Abbott R.D., Nagy W., & Carlisle J. Growth in phonological, orthographic, and morphological awareness in grades 1 to 6//Journal of Psycholinguistic Research, 2010. Vol. 39. Pp. 141-163.

- Bialystok E. Metalinguistic dimensions of bilingual language proficiency//E. Bialystok (Ed.). Language Processing in Bilingual Children. Cambridge: Cambridge University Press, 2000. Pp. 113-140.

- Bialystok E. Bilingualism: The good, the bad, and the indifferent//Bilingualism: Language and Cognition, 2009. Vol. 12(1). Pp. 3-11.

- Cain K. Syntactic awareness and reading ability: Is there any evidence for a special relationship?//Applied Psycholinguistics, 2007. Vol. 28. Pp. 679-694.

- Farmer T.A., Misyak J.B., Cristiansen M.H. Individual differences in sentence processing//Spivey M.J., McRae K. Joanisse M.F. (Eds.). The Cambridge Handbook of Psycholinguistics. Cambridge: Cambridge University Press, 2012. Pp. 353-364.

- Javier, R.A. The bilingual mind: Thinking, feeling and speaking in two languages. Springer, 2007. 154 p.

- Jessner U. A DST Model of Multilingualism and the Role of Metalinguistic Awareness//The Modern Language Journal, 2008. Vol. 92. Pp. 270-283.

- Kormos, J. Speech production and second language acquisition. Mahwah, NJ: Law-rence Erlbaum Associates, 2006. 221 p.

- Kuo L-J. & Anderson R. C. Morphological awareness and learning to read//Educational Psychologist, 2006. Vol. 41-3. Pp. 161-180.

- Malakoff M., & Hakuta K. Translation skill and metalinguistic awareness in bilinguals//E. Bialystok (Ed.). Language Processing in Bilingual Children. Cambridge: Cambridge University Press, 2000. Pp. 141-166.

- Nagy W.E. Metalinguistic awareness and the vocabulary-comprehension connection//R.K. Wagner, A.E Muse, & K.R. Tannenbaum (Eds.). Vocabulary Acquisition: Implications for Reading Comprehension. New York: Guilford Press, 2007. Pp. 52-77.

- Ramirez G., Chen X., Geva, E. & Kiefer H. Morphological awareness in Spanish-speaking English language learners: Within and cross-language effects on word reading//Reading and Writing, 2010. Vol. 23(3-4). Pp. 337-358.

- Zipke M. First graders receive instruction in homonym detection and meaning articulation: The effect of explicit metalinguistic awareness practice on beginning readers//Reading Psychology, 2011). Vol. 32(4). Pp. 349-371.

- http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/543/%D0%9A%D0%9E%D0%9C%D0%9C%D0%A3%D0%9D%D0%98%D0%9A%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%AF (accessed at: 12.03.2015).

- http://nspt4kids.com/parenting/what-are-metalinguistic-skills-and-what-do-they-look-like-in-my-child/(accessed at 10.07.2015)

- http://vocablog-plc.blogspot.ru/2012/01/metalinguistic-awareness-comprehension. html (accessed at 11.07.2015)

- http://www.alleydog.com/glossary/definition.php?term=Metalinguistic%20Awareness (accessed at 15/07/2015)

- http://www.gemmlearning.com/blog/learning-issues/why-are-metalinguistic-skills-important/(accessed at 10.07.2015)

- http://www.speechlanguage-resources.com/metalinguistics.html (accessed at 12.07.2015)