Реформа высшего образования в России в контексте справедливости и эффективности

Автор: Масленикова А.А., Герасимов И.Г., Мельник Н.А.

Журнал: Экономика и социум @ekonomika-socium

Статья в выпуске: 2-2 (7), 2013 года.

Бесплатный доступ

В статье представлен анализ современной ситуации в сфере высшего образования с точки зрения экономической теории. Рассмотрены разные точки зрения на проблемы в данной сфере. Делается вывод об экономической эффективности и социальной справедливости проведения реформы по сокращению количества ВУЗов в РФ. Данный вопрос является актуальным для общества и стратегически важным для всего государства, поскольку с ним связаны многие другие сферы жизни страны.

Реформа высшего образования, курс на сокращение числа вузов, справедливость и эффективность

Короткий адрес: https://sciup.org/140105443

IDR: 140105443

Текст научной статьи Реформа высшего образования в России в контексте справедливости и эффективности

Непродолжительный путь становления рыночных отношений в Российской Федерации показал, что многие социально-экономические институты по-прежнему нуждаются в дальнейшем совершенствовании. Существующие на сегодняшний день проблемы в сфере образования свидетельствуют об актуальности реформирования системы образования. Этот факт подтверждается и низким процентом выпускников вузов работающих по специальности – около 50% [1; 2],и высокой неудовлетворенностью новоиспеченных специалистов заработной платой –

30% [1] и, как следствие, низкой конкурентоспособностью товаров и услуг, произведенных в России. Продукция не станет более качественной, если ее производство не подкреплено соответствующей образовательно-компетентностнойбазой специалиста.

В 2012-2013 учебном году в Российской Федерации зарегистрировано 1046 высших учебных заведений, причем 609 из них государственные и муниципальные и 437 частные. Для сравнения, в 1990-1991 году на территории России действовало 514 вузов [8]. Такой сильный рост предложения образовательных услуг ведет к снижению их качества, считают в Министерстве Образования. В попытке решить данную проблему в нашей стране проводится реформа высшего образования, которая направлена на повышение эффективности высших учебных заведений. По замыслу Министерства образования, данная реформа должна повысить качество российского образования путем сокращения количества вузов в стране. Благодаря подобному инструменту достижения цели, программа получила название Курс на сокращение числа вузов.

Данный шаг усложнит процесс получения диплома и вместе с тем сделает его более ценным. Целью проведения реформы является развитие системы высшего профессионального образования путем оптимизации региональных образовательных структур и укрепления связей образовательных учреждений с экономической и социальной сферой. Однако вопрос о том, будет ли курс на сокращение количества вузов справедливым или эффективным, является спорным. В статье дается оценка данной реформы с точки зрения ее экономической эффективности и социальной справедливости.

Обратимся к экономической теории для определения понятий «эффективность» и «справедливость».

Эффективность. В экономической теории эффективность - это получение максимума возможных благ от имеющихся ресурсов. Чтобы достичь экономической эффективности, нужно вести себя рационально, то есть постоянно максимизировать выгоды и минимизировать затраты.

Критерии эффективности могут быть различными. Кардиналисты, например, определяют эффективность путем сложения общих полезностей всего населения. Таким образом, состояние А является более эффективным, чем состояние Б , если дает большую сумму всех индивидуальных полезностей. Однако данный подход имеет серьезный недостаток, поскольку никак не учитывает ухудшение положения части общества (причем, возможно, большей его части), если такое ухудшение перекрывается с избытком улучшением положения другой, возможно, меньшей его части. Обойти эту сложность впервые удалось итальянскому экономисту и социологу Вильфредо Парето.

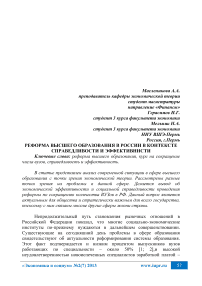

Парето предложил считать, что состояние А предпочтительнее состояния Б, если хотя бы для одного индивида состояние А приносит больший уровень полезности, чем состояние Б, не снижая уровень полезности ни у одного из остальных индивидов[18].Данный подход к определению эффективности используется в большинстве социальных наук, однако и он имеет некоторые несовершенства. Например, в компенсационном критерии Калдора-Хикса указан такой парадокс (рис. 1):

Рис. 1 Компенсационный

Рассмотрим критерий Калдора-Хикса график, представленный на рис. 1. Казалось бы, если распределение 3 эффективнее распределения 1, а распределение 2 также Парето-эффективно, как распределение 3, то распределение 2 лучше 1.Однако, это не так, поскольку полезность первого субъекта стала меньше.

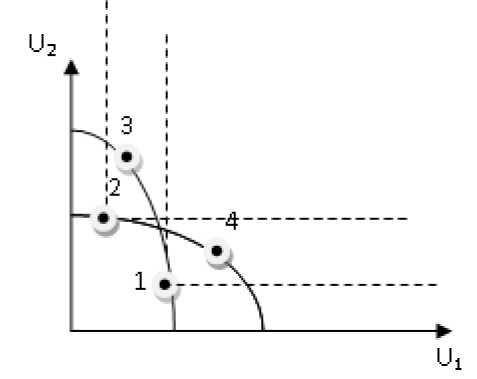

Также имеет место двойной критерий Скитовски (рис. 2):

Рис. 2 Двойной критерий Скитовски г4~20 EMBED Equation. 3 Izllzllzll (3~10 EMBED Equation. 3 00IZI2

Распределение 4 эффективнее распределения 1, однако распределение 4 так же Парето-эффективно как распеределие 2, следовательно распределение 2эффективнее распределения 1. С другой стороны, распределение 3 эффективнее распределения 2 и также Парето-эффективно, как распределение 1, следовательно распределение 1 эффективнее распределения 2. Получили явное противоречие, показывающее несостоятельность метода Парето.

Еще один пример, иллюстрирующий недостаток критерия Парето-эффективности: если в обществе, состоящем из одного богатого человека и ста голодных, благосостояние богатого вырастет еще больше, а положение голодных не изменится, то вторая ситуация формально станет более эффективной, но мало кто согласится, что более справедливой. Рассмотрим, как понимается справедливость в экономической теории.

Справедливость. Необходимо отметить, что справедливость – это философское понятие, у каждого человека может быть свое понимание данного термина. Среди экономистов также нет единогласия в его определении. Рассмотрим основные концепции справедливости в экономической теории. В микроэкономике, чтобы определить этот термин, нужно ввести несколько сопутствующих понятий.

Распределение называется равноправным , если ни один из индивидов не предпочитает товарный набор другого индивида своему собственному. Один индивид завидует другому, если предпочитает свой набор благ набору благ второго индивида. Наконец, если распределение является одновременно эффективным по Парето и равноправным , то мы говорим, что это справедливое распределение [17]. Данное понимание справедливости удобно для проведения математизированного микроэкономического анализа, условием которого является абсолютная рациональность всех агентов. Но поскольку в реальной жизни это условие не всегда выполняется, то в экономической литературе также отдельно выделяют несколько взглядов на социальную справедливость, учитывающую разнообразие человеческого общества.

Эгалитарный , то есть «уравнительный» взгляд, который утверждает, что все члены общества должны обладать не только равными возможностями, но и равными результатами. При этом происходит равное распределение доходов.

Роулсианский принцип, который связан с именем Джона Роулза, американского философа. Роулсианская справедливость основана на том, что равенству нужно уделять большое значение, иначе некоторым людям будет хуже, чем остальным. Однако может допускаться такая дифференциация доходов, при которой достигается более высокий уровень жизни беднейших слоев населения.

Утилитарный подход, который опирается на учение Иеремии Бентама, английского экономиста, разработавшего «теорию счастья» — утилитаризм. Утилитарный взгляд похож на эгалитарный, но он предполагает более существенное различие между богатыми и бедными слоями населения, допуская увеличение доходов в пользу людей, наиболее в них нуждающихся.

Рыночное распределение доходов, которое означает лишь одну «справедливость», по которой доходы всех владельцев факторов производства формируются на основе предельной производительности факторов, спроса и предложения, законов.

Максимаксный подход, когда максимизируется состояние самого богатого (счастливого) члена общества.

Перед экономической системой стоит проблема следующего содержания: выбрать или рыночное распределение благ, корректируемое государством, или государственное распределение благ, корректируемое рынком. Равенство в распределении доходов, воплощающее, по мнению многих, социальную справедливость, всегда сопровождается падением экономической эффективности, поскольку у бедных нет стимулов работать эффективно, так как государство обеспечивает им материальную поддержку, у богатых также нет мотивации работать эффективно, поскольку государство изымает результаты их деятельности в полном или частичном объеме. С другой стороны, неравенство в доходах обеспечивает экономическую эффективность, но ведет к социальной несправедливости в виде имущественной дифференциации населения. Таким образом, выбор между равенством и неравенством доходов превращается в выбор между социальной справедливостью и экономической эффективностью[6]. Подобная ситуация наблюдается и в образовательной сфере.

Анализ ситуации. Вполне возможно, что сокращение числа вузов, направленное на повышение их эффективности может привести к тому, что многие преподаватели останутся без работы, многие достойные выпускники школ не смогут получить заветного высшего образования и из оставшихся альтернативных вариантов, выберут неправильную дорогу. Может вступить в силу знаменитое изречение «сэкономите на образовании – разоритесь на тюрьмах». Проанализируем данный вопрос более детально.

К сожалению, многие выпускники слышат от своих первых работодателей фразу следующего содержания: «Забудьте то, что вы изучали в вузе. На практике все абсолютно по-другому». Более того, такие замечания не безосновательны. В первую очередь, это свидетельствует о несовершенстве образовательной системы. Для чего студенту обучаться полноценные 4-5 лет (а не 2 года, основанные на программе общих дисциплин), если знания не востребованы в профессии? Это означает потерянное время учебы (как правило, лучшие годы жизни), потерянные и неэффективно истраченные деньги, в том числе бюджетные.

Россия –один из мировых лидеров по числу людей с высшим образованием:62% всего населения окончили вуз. Таких показателей наша страна достигла за кротчайшие сроки (около 15 лет) за счет того, что открылось множество частных вузов. Исследование, проведенное специалистами Высшей Школы Экономики, показало, что 85% родителей хотят, чтобы их дети имели диплом о высшем образовании. В настоящее время без высшего образования не сделать карьеру, поэтому оно практически стало социально обязательным, по словам Ярослава Кузьминова, ректора Высшей Школы Экономики. Но такая популярность высшего образования имеет и обратную сторону медали: наблюдается явное ухудшение качества образования. Только в 16% вузов ведется исследовательская деятельность, а это крайне низкий показатель: для сравнения, в развивающихся странах такой показатель составляет 35-40%[3]. В колледжах ситуация не многим лучше: их выпускники зачастую становятся простыми рабочими, а значит, существенная часть российских средних специальных учебных заведений функционирует как ПТУ. Во-вторых, в учебных заведениях остается слишком много специализаций, и, когда конъюнктура рынка труда меняется, выпускник тут же оказывается за бортом [3].

Говоря о большом количестве вузов в России, можно привести статистику по странам с развитой экономикой и сопоставимым уровнем населения. В США в 2009-2010 учебном году насчитывалось около 4352 вузов [9], в Германии по состоянию на 2011-2012 учебный год существовал 421 вуз [10] , в Японии на середину 2000-х приходилось 550 вузов [11] . Как можно заметить, показатели сильно разнятся. Поэтому делать какие-либо выводы о связи количества вузов и эффективности системы образования на основании этих данных не представляется целесообразным.

Приведем статистику структуры российских вузов по направлениям деятельности (Табл. 1)

Таблица 1. Структура вузов России[12]

|

Профиль вуза |

Количество вузов данного профиля |

|

Военный |

26 |

|

Гуманитарный |

59 |

|

Медицинский |

47 |

|

Педагогический |

65 |

|

Технический |

85 |

|

Экономический |

229 |

|

Юридический |

72 |

|

Прочие и комбинированные |

463 |

Таблица 1 составлена по материалам сайта, предлагающего выпускникам школ единую базу данных по российским вузам с тем, чтобы они могли выбрать для себя наиболее подходящий. Из представленных данных видно, что наибольшую численность составляют именно вузы экономической направленности. Отсюда и следует перепроизводство людей экономических специальностей, что показано ниже.

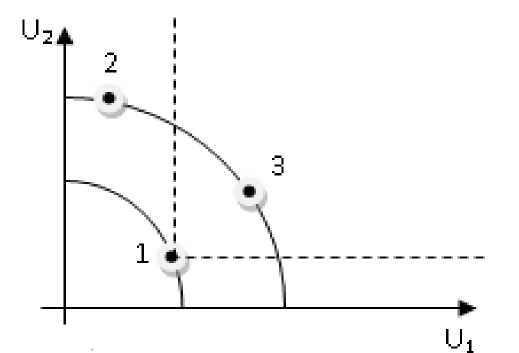

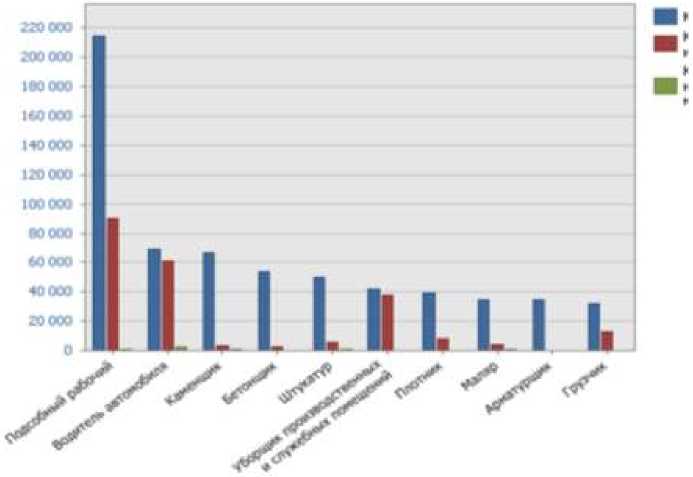

С. Нечаева, директор Департамента занятости населения, обращает внимание на то, что в настоящее время конъюнктура рынка труда в России такова, что вакансий в органах службы занятости вдвое больше числа безработных.Причем отмечается рост спроса на рабочую силу при постоянной структуре предложения труда. [13] Эти слова подтверждает и статистика федеральной службы по труду и занятости:

Количество рабочих мест

Количество граждан имеющих

Количество граждан, имеющих профессию, но без опыта работы

Рис. 3Сравнение спроса и предложения на рынке труда по профессиям, наиболее востребованным работодателями в Общероссийском банке вакансий (должности служащих) по данным на 01.06.13[14]

Данная диаграмма (Рис. 3) отображает должности служащих. Из нее можно сделать вывод, что наблюдается избыток предложения таких специальностей как бухгалтер, менеджер, специалист, охранник, кассир, инженер, и существует острая нехватка медицинских сестер, врачей, страховых агентов, воспитателей. Рассмотрим далее диаграмму, отображающую рабочие профессии.

Количество граждан, имеющих профессию, но без опыта работы

Количество рабочих мест

Количество граждан, имеющих

Рис. 4Сравнение спроса и предложения на рынке труда по профессиям, наиболее востребованным работодателями в Общероссийском банке вакансий (рабочие профессии) по данным на 01.06.13 [15]

Из представленных данных (рис. 4) можно заключить: по всем рабочим специальностям существует дефицит предложения, из чего следует необходимость учреждения дополнительных средних специальных учебных заведений, чтобы удовлетворить спрос.В то время как подготовку бухгалтеров необходимо ограничить.

Популярность и доступность высшего образования привела к нехватке людей рабочих специальностей. Сейчас структура специалистов с высшим образованием и людей рабочих специальностей70% на 30%, а, по мнению М. Прохорова, бизнесмена и политика, потребность на сегодняшний день и на перспективу составляет 20% на 80%[4].Если несбалансированность структуры рынка труда не будет учтена при реализации реформы на сокращение числа вузов, это приведет к снижению экономической эффективности и дальнейшему уменьшению темпов экономического роста.

Актуальность и необходимость подробного анализа данной проблемы очевидны. 7 мая 2012 года в стране произошло достаточно важное событие – переизбрание президента. В. В. Путин стремится вести активную политику и показать свою эффективность перед обществом, поэтому он проводит пересмотр руководителей основных подразделений. Этому свидетельствует назначение Д. В. Ливанова с мая 2012 года на должность Министра образования и науки РФ. Политики ставят перед собой достаточно серьезную цель и задачу – реструктуризировать вузы России. Решение данного вопроса действительно важно для нашего государства, как и выход российских вузов в первые строчки рейтингов мировых вузов [6].

Оценка реформы. Президентом предлагаются следующие меры. Во-первых, присоединение слабых (неэффективных) вузов к сильным. Данная практика достаточно часто используется при создании федеральных университетов. Во-вторых, возможно закрытие вуза и перевод студентов в другие учебные заведения. Как отмечают специалисты, данный шаг имеет положительные эффекты, так как студенты смогут продолжить обучение в более престижном и сильном вузе. Однако авторы полагают, что данный подход имеет и некоторые отрицательные моменты, которые заключаются в том, что порой студенты, обучающиеся в слабых университетах, имеют недостаточное количество знаний и базовой подготовки для продолжения обучения в более серьезном и сильном заведении. В-третьих, в случае невозможности применения первых двух методов, предполагается программа развития вуза, которая при помощи различных способов, позволит поднять уровень образования в вузе на достаточный уровень, что означает вхождение в первую сотню рейтингов мировых вузов и признание качества российского образования на международном уровне. Авторы статьи скептически относятся к данному способу решения проблемы ввиду того, что неэффективный вуз «вытянуть» из текущей ситуации достаточно сложно. Уровень знаний студентов обычно в более слабых вузах ниже. Направление в такой вуз более квалифицированных преподавателей, возможно, не сможет в корне исправить ситуацию. Отсутствие в вузе культуры слушания преподавателя может стать явным препятствием. Студентам также может не хватить базовых знаний, чтобы воспринимать достаточно сложный материал.

Для решения данной проблемы и воплощения проекта в реальность министерство образования и науки должно было выявить неэффективные вузы до конца 2012 года. Данная мера уже воплощена в жизнь и по поводу нее имеется много разногласий и критики.

Рассмотрим также, что планирует предпринять сам министр образования, Д. Ливанов. Он, в свою очередь, намерен в ближайшие три года сократить количество высших учебных заведений на 20% [5], а именно столько вузов по данным мониторинга министерства образования было признано «неэффективными». Основной целью программы является увеличение финансирования сильных вузов и тем самым повышение заработной платы преподавателям и научным сотрудникам университета. Также полагается, что в результате программы будет достигнут оптимальный объем бесплатного, но качественного образования. И последняя мера – это повышение стипендий студентам, начиная со второго курса до 6300 рублей, что эквивалентно прожиточному минимуму, а также студентам первых курсов, которые показывают успехи в учебе, и соответственно, учатся на «хорошо» и «отлично». Воплощение данных мер в реальность могло бы повысить общественное благосостояние, что стало бы свидетельством эффективности мер данной реформы.

Важным и требующим особого рассмотрения вопросом является оценка эффективности вузов. Следующие основные критерии были разработаны экспертами для определения качества образования в учебных заведениях[19]:

-

I. Образовательная деятельность: средний балл ЕГЭ студентов, принятых по результатам ЕГЭ.

-

II. Научно-исследовательская деятельность: объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника (НПР).

-

III. Международная деятельность: удельный вес численности

иностранных студентов, в общем выпуске студентов.

-

IV. Финансово-экономическая деятельность: доходы вуза из всех источников в расчете на одного НПР.

-

V. Инфраструктура: общая площадь учебно-лабораторных зданий в расчете на одного студента, имеющихся у вуза на праве собственности и закрепленных за вузом на праве оперативного управления.

-

VI. Доля кандидатов и докторов наук в численности работников профессорско-преподавательского состава.

Данные критерии требуют серьезной доработки. В данном списке нет тех показателей, которые напрямую оценивают деятельность вуза. Основная цель учебного заведения – подготовка высококлассных специалистов, востребованных на рынке труда, способных поднимать экономику страны в широком смысле этого слова, развивать ее, двигать вперед. Экспертам следовало бы обозначить такие признаки эффективности как доля выпускников, нашедших работу, доля выпускников работающих по специальности, заработная плата выпускников сразу по окончании вуза, через 5-10 лет.

Стоит отметить, что некоторые из данных критериев все же предполагается внести в список. Так, заместитель министра образования А. Климов отмечает, что будет введен новый показатель, который будет учитывать удельный вес численности выпускников вуза, не обращавшихся в службы занятости для содействия в трудоустройстве в течение первого года после окончания учебного заведения. Кроме того для каждого федерального округа будут использованы свои значения показателей, учитывающие дифференциацию на рынках труда. [16] .

При выборе абитуриентом будущей профессии и соответствующего направления в вузе, которое бы позволило реализовать все его сильные стороны, раскрыть потенциал, важно знать самую необходимую информацию о вузе: возможность последующего трудоустройства, предполагаемая заработная плата и конкурентоспособность на рынке труда.

По мнению авторов, показательными критериями успешности вузов могут служить наличие независимых контрольных органов, политики по борьбе с плагиатом, дееспособных этических кодексов, механизмов обратной связи со студентами, активное использование современного оборудования, приближенность преподаваемого материала к практике.

Интересные доводы по реализации программы высказывает В. Гришин, ректор университета им. Плеханова. Он поднимает вопрос о том, как проводить аудит вузов, определяя их эффективность. Гришин считает, что важно привлечь к аудиту не только вузы, но и представителей реального сектора экономики. Более того, нужно обеспечивать абитуриентов нужной информацией, которая поможет определиться с будущей профессией и родом деятельности, в которой планирует работать студент после выпуска из данного университета. Тот факт, что около 50% студентов работают не по специальности, говорит сам за себя. Важно обеспечить предоставление информации о вузе в краткой, четкой и ясной форме.

Ярослава Кузьминов, ректор Высшей школы экономики, по мнению авторов, предлагает объективные методы реализации составной части программы по реструктуризации вузов, например, создание наборов контрольно-измерительных материалов (КИМов) и примерных учебных программ для контроля остаточных знаний выпускников бакалавриата, а также государственную итоговую аттестацию менеджеров и экономистов. Еще предполагается предоставление ведущими вузами РФ системы переподготовки и повышения квалификации преподавателей экономических и управленческих дисциплин. Авторы полагают, что данные меры будут способствовать повышению эффективности и качества образования в России.

Вернемся к первоначальному вопросу об эффективности или справедливости программы по сокращению числа вузов в России. Авторы пришли к заключению, что данная программа будет скорее эффективной, чем справедливой, поскольку большое количество преподавателей может остаться без работы. Если данных преподавателей переводить в средние учебные заведения, это решение будет скорее неэффективным. Преподаватели в вузах имеют определенную квалификацию и специализируются на преподавании конкретных дисциплин учащимся студенческого и более старшего возраста, без дополнительных тренингов и семинаров им сложно будет преподавать школьные дисциплины, требующие специальных педагогических навыков.

В целом данная реформа будет способствовать повышению экономической эффективности и более рациональному распределению ресурсов и бюджетных средств. При успешной реализации реформы будут упразднены университеты, которые не обеспечивают студентов качественными знаниями. Также снизится вероятность получения дипломов коррупционным путем, когда человек, посетивший лишь часть учебного процесса, в итоге получает диплом о высшем образовании, наряду с усердно работающими студентами. Важно отметить, что уменьшение количества ВУЗов без снижения финансирования высшего образования обеспечит более высокую концентрацию денежного капитала в учебных заведениях, а значит, большие возможности для исследовательской деятельности, покупки оборудования. Таким образом, это должно привести к повышению качества учебного процесса и условий обучения в российских университетах. Более того, меньшее число ВУЗов проще регулировать, поддерживая эффективность обучения, квалификацию сотрудников и соответствие учебных программ требованиям рынка труда, а также поощряя и стимулируя научную деятельность студентов и преподавателей.