Региональная изменчивость средовой смертности населения России

Автор: Будилова Елена Вениаминовна, Лагутин Михаил Борисович

Журнал: Народонаселение @narodonaselenie

Рубрика: Занятость населения

Статья в выпуске: 3 (53), 2011 года.

Бесплатный доступ

Последние двадцать лет все большее распространение получает идея экосистемного подхода к популяционному здоровью («Ecosystem approaches to health»). Экосистемное рассмотрение популяционного здоровья – это новый междисциплинарный подход, сосредоточивающий свое внимание на четырех основных компонентах, влияющих на здоровье человека, в их взаимосвязи: окружающей среде (физической и биотической), социально-экономических факторах, поведенческих аспектах (образ жизни) и генетических факторах. Экосистемный подход позволяет установить взаимосвязь между стратегией комплексного управления окружающей средой и экологическим подходом к здоровью человека, содействуя улучшению здоровья через более разумное управление экосистемами. Известно, что средние демографические показатели популяционного здоровья населения России значительно хуже, чем в развитых странах. В данной статье исследуется региональная изменчивость смертности населения России в зависимости от климатических, экологических, социально-экономических факторов и образа жизни.

Средовая смертность, климатические факторы, экологические факторы, демографические факторы, социально-экономические факторы, образ жизни, регрессионный анализ

Короткий адрес: https://sciup.org/14347358

IDR: 14347358

Текст научной статьи Региональная изменчивость средовой смертности населения России

Е.В. Будилова, М.Б. Лагутин

Региональной изменчивость средовой смертности населения России*

П оследние 20 лет все большее распространение получает идея экосистемного подхода к популяционному здоровью («Ecosystem approaches to health»). Это наравление, не являясь интуитивно понятным, появилось благодаря глобальным исследованиям, которые проводились при поддержке Международного научного центра (IDRC, Canadа) в Оттаве [1]. Однако истоки этого подхода к здоровью можно обнаружить еще в трудах Гиппократа и в более древних восточных системах здоровья. Подходы, рассматривающие популяционное здоровье во взаимосвязи с окружающей средой, поддерживались и многими видными учеными XVIII–XIX вв. В XX в. наблюдался значительный прогресс в использовании методов, учитывающих влияние окружающей среды на здоровье человека, особенно в борьбе с инфекционными болезнями [1].

Экосистемное рассмотрение популяционного здоровья – это но вый междисциплинарный подход, сосредоточивающий свое внимание на четырех основных компонентах, влияющих на здоровье человека, в их взаимосвязи: окружающей среде (физической и биотической), социально-экономических факторах, поведенческих аспектах (образ жизни) и генетических факторах.

Экосистемный подход позволяет установить взаимосвязь между стратегией комплексного управления окружающей средой и экологическим подходом к здоровью человека, содействуя улучшению здоровья через более разумное управление экосистемами.

По определению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), «здоровье — это не отсутствие болезни как таковой или физических недостатков, а состояние полного физического, душевного и социального благополучия» [2]. Однако это определение не может быть использовано для количественной оценки здоровья на популяционном и индивидуальном уровнях. В медико-санитарной статистике под здоровьем на индивиду- альном уровне понимается отсутствие выявленных расстройств и заболеваний, а на популяционном – уровень смертности, заболеваемости и инвалидности. Популяционное здоровье оценивается разными группами показателей – демографическими, медико-статистическими, показателями физического развития.

Известно, что здоровье населения зависит как от генетических факторов, так и от экологических и социально-экономических. По данным ВОЗ, в мировом масштабе здоровье на 50% определяется группой социально-экономических факторов, на 20% – экологическими факторами, на 20% – генетическими и на 10% – организацией здравоохранения [3].

В исследованиях популяционного здоровья группу социально-экономических факторов характеризуют интегральным показателем – величиной валового внутреннего продукта (ВВП) в расчете на душу, а в качестве основного индикатора популяционного здоровья принята средняя продолжительность жизни. По данным международной статистики (2003 г.), выделяют 3 группы государств, соответствующих трем ступеням здоровья [3], определяемых продолжительностью предстоящей жизни (табл. 1).

Увеличение продолжительности жизни населения наблюдается во всем мире, хотя и неравномерно, начиная с XVIII в. Объяснение этого феномена было предложено А. Омраном в 1971 г. в виде концепции эпидемиологического перехода (epidemiologic transition) [4]. Основой для разработки этой концепции послужила наблюдавшаяся эволюция смертности (изменение структуры смертности по причинам) в европейских странах. А. Омран выделил 3 стадии эпидемиологического перехода, а позднее, концепция была дополнена еще одной стадией, 4-й [5]. В настоящее время эта концепция считается общепринятой и имеет высокую прогностическую значимость [6].

Российская федерация находится на второй ступени популяционного здоровья (ВВП – 8230 долл., а ОППЖ –66,7 года).

Концепция рассматривает 4 этапа эпидемиологического перехода:

1-й этап – период эпидемий и голода – смертность высокая, средняя продолжительность жизни не превышает 40 лет;

2-й этап – период снижающейся пандемии – постепенное снижение смертности, продолжительность жизни возрастает до 50 лет;

Связь экономического развития страны и ожидаемой продолжительности жизни (ОППЖ)

Таблица 1

|

Ступень здоровья |

ВВП на душу в год, долл. |

ОППЖ, лет |

Уровень развития / число стран |

|

Первая ступень |

35000–10000 |

70–80 |

Развитые страны -55 |

|

Вторая ступень |

10000–1500 |

60–70 |

Средний уровень развития – 86 |

|

Третья ступень |

Меньше 1000 |

Меньше 60 |

Слаборазвитые –100 |

Источник: [6].

3-й этап – период дегенеративных и профессиональных заболеваний – дальнейшее снижение смертности и ее стабилизация на сравнительно низком уровне, продолжительность жизни возрастает до 70 лет;

4-й этап – период отложенных (отсроченных) дегенеративных заболеваний – смертность в молодых возрастах становится очень низкой, в пожилых – наблюдается ее быстрое снижение, массовые смерти переносятся в самые старшие возраста, продолжительность жизни продолжает расти, но не так быстро, как на ранних стадиях эпидемиологического перехода.

На уровень смертности и продолжительность жизни оказывают влияние многие факторы. А. Омран выделяет несколько групп факторов: экобиологические (состояние окружающей среды, наличие инфекционного пресса, особенности иммунной системы человека), социокультурные (экономика, образ жизни, питание, гигиена и др.) и медицинские (санитария, лечебные и профилактические мероприятия). На разных этапах эпидемиологического перехода преобладает влияние той или иной группы факторов.

Так, например, на 2-м этапе преобладающее влияние на сокращение смертности оказывали социальные факторы, а на 3-ем этапе ведущей силой эпидемиологического перехода становятся медицинские, связанные с деятельностью здравоохранения как социального института [6].

Однако, в связи с возрастающей индустриализацией, существенное отрицательное влияние на здоровье населения стали оказывать экологические факторы, особенно связанные с загрязнением окружающей среды, (например, [7–12]). Актуальными ста- новятся также факторы, связанные с климатом и его изменением [13–15]. Oпределенное, но мало изученное влияние оказывают факторы, связанные с психо-эмоциональным стрессом [16-17].

Модели, описанные в работах [18–22], позволяют рассматривать проблему здоровья в контексте эволюционно-оптимального распределения жизненных ресурсов организма между его основными потребностями (ростом, размножением, поддержанием жизнедеятельности и репарацией) в зависимости от условий окружающей среды.

Используя эти модели, можно определить, какими должны быть эволюционно оптимальные реакции организма человека на различные факторы окружающей среды, такие, как, например, инфекционный стресс или обеспеченность пищей. Эти реакции связаны с распределением организмом своих ресурсов для поддержания метаболизма и репарации, т.е. для сохранения настоящего и будущего здоровья.

Демографические показатели популяционного здоровья (общая смертность, младенческая смертность, продолжительность предстоящей жизни, заболеваемость, инвалидизация) населения России значительно хуже, чем в развитых странах [23]. Например, в 2008 г. по продолжительности предстоящей жизни (средний показатель для всего населения – 67,9 года, у мужчин – 61,8, а у женщин – 74,2) Россия занимала 100-е место среди 180 стран, в то время как по уровню экономического развития она занимала 50-е место; высок и уровень инвалидизации, примерно в 5 раз превышающий относительную численность инвалидов в развитых странах. По динамике об- щей смертности Россия также отличается от большинства развитых стран: непрерывное снижение смертности, характерное для этих стран, замедлилось в России около 40 лет назад [24-25].

Младенческая смертность в России хотя и снижается уже на протяжении многих лет, но все еще остается в 3–4 раза выше (в 2008 г. – 8,5 на 1000 родившихся живыми), чем во многих развитых странах и существенно выше, чем в странах Восточной Европы; смертность детей от 1 года до 15 лет в России также выше, чем в этих странах [25].

Смертность трудоспособного населения России превышает показатели развитых стран для этой группы населения, а кроме того, проявляет и тенденции к росту (на фоне европейского и мирового сокращения) [26-27]. Так, при исследовании смертности среди взрослого населения (15 – 60 лет) в 187 странах с 1970 по 2010 г. было показано [27], что риск смерти для взрослых сильно меняется во времени в зависимости от страны, а также отмечено, что в глобальном масштабе с 1970 по 1990 г. риск смерти среди взрослых постепенно снижался (на 0,7% в год для мужчин, на 1,4% в год – для женщин); с 1990 г. мужская смертность начала расти, а после 1995 г. - вновь снижаться. Наблюдаемый разворот тренда в 1990-е годы связывают с пандемией ВИЧ и резким ростом смертности в странах бывшего Советского Союза.

В 2010 г. странами с самым низким риском смерти для мужчин и женщин были Исландия и Кипр – в Исландии вероятность умереть, не дожив до 60 лет, у мужчин составляла 6,5%, на Кипре у женщин тот же показатель составлял 3,8%. Наиболее высокие показатели смертности для мужчин в 2010 г.

наблюдались в Свазиленде (78,5%), а для женщин – в Замбии (60,6%).

В России и среди мужчин, и среди женщин смертность резко возросла. Если в 1970 г. риск смерти для российских женщин составлял 12,1%, а для мужчин – 30,8%, то в 2010 г. риск для женщин вырос до 15,7%, а для мужчин достиг 41,2%. Схожая ситуация наблюдается и на Украине (в 1970 г. 10,8% для женщин и 24% для мужчин, в 2010 г. – 15,7% для женщин и 42,2% для мужчин) и в Белоруссии (11,5% для женщин, 25,5% для мужчин в 1970 г., 13,2% для женщин, 37,8% для мужчин – в 2010 г.).

Напротив, с 1970 по 2010 г. резкое падение смертности (на 56%) наблюдалось среди женщин в Южной Азии. Были также зафиксированы периоды быстрого падения, как, например, в Южной Корее с 1990 по 2010 г., когда смертность среди взрослых сократилась более чем на 50%, или период с 1995 по 2010 г. в Эстонии, когда она сократилась более чем на 35%.

Таким образом, показатели популяционного здоровья населения России существенно отличаются от аналогичных показателей для большинства развитых стран мира. Влияние социо-экономических факторов на здоровье населения России исследовалось нами ранее [28–30]. В данной работе рассматривается влияние разных факторов – географических, климатических, экологических, демографических и социально-экономических на характеристики популяционного здоровья населения России.

Объектами данного исследования были 82 субъекта Российской Федерации. Источником информации служили данные Федеральной службы государственной статистики России за 2000–2008 гг. [31]. Собранные данные отражали различные характеристики регионов: географические, климатические, демографические, социальноэкономические, экологические.

Географические показатели – принадлежность к тому или иному федеральному округу и общая площадь территории региона (тыс. кв. км); климатические показатели – среднемесячные температуры января и июля; демографические показатели – ожидаемая продолжительность предстоящей жизни при рождении (лет), ожидаемая продолжительность предстоящей жизни при рождении мужчин (лет), ожидаемая продолжительность предстоящей жизни при рождении женщин (лет), также учитывались общая численность населения (тыс. человек), общий коэффициент смертности (число умерших на 1000 человек населения), коэффициент младенческой смертности (число умерших детей до 1 года на 1000 родившихся живыми), коэффициент рождаемости (число родившихся на 1000 человек населения), доля населения до 16 лет (%), доля трудоспособного населения (%), доля населения пенсионного возраста (%), доля городского населения (%), соотношение полов (число женщин на 1000 мужчин), миграционный прирост.

Социально-экономические характеристики – это среднедушевой доход, скорректированный на стоимость жизни в регионе (руб. в месяц), валовый региональный продукт (ВРП) в рублях в год на душу населения, уровень бедности (% от общей численности населения). В качестве характеристик образа жизни рассматривали число больных алкоголизмом и алкогольным психозом, состоящих на учете в ЛПУ (в расчете на 100 тыс. населения) и заболеваемость от травм, отравлений и других последствий воз- действия внешних причин (в расчете на 1000 населения). Экологические показатели – выбросы в атмосферу загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников (тыс. тонн), объем сброшенных загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты (млн куб. м), площадь пашенных земель (тыс. га) , лесистость (%).

Регионы Российской Федерации объединены в восемь федеральных округов: Центральный (ЦФО), Северо-Западный (С-ЗФО), Южный (ЮФО), Северо-Кавказский (С-КФО), Приволжский (ПФО), Уральский (УФО), Сибирский (СФО) и Дальневосточный (ДФО), которые отражают региональные различия в социально-экономическом развитии и природно-климатических условиях. Округ также рассматривался как качественная переменная. Расчеты проводили, используя стандартные статистические методы: корреляционный анализ, дисперсионный анализ, регрессионный анализ [32-33].

Для исследования влияния окружающей среды на смертность населения был использован следующий подход [34]. Представим смертность в виде трех слагаемых: младенческой смертности m0 , действующей только в течение первого года жизни, средовой смертности me , которая не зависит от возраста, но может быть разной для разных регионов, и возрастной смертности ma , которая считается одинаковой для разных регионов, но изменяется с возрастом. Тогда математическое ожидание продолжительности жизни при рождении будет иметь вид:

00 -п^-т^-^Ве^

Т -Wn , X ' у=|

L.=e 0 + > е и Z—i

Решая это уравнение относительно me , найдем для каждого региона значения смертности, связанные со средой (будем называть эту смертность средовой смертностью).

Параметры В и С одинаковы для всех регионов и равны своим типичным для демографических данных значениям [35]: В=0,00001 для женщин и В=0,00002 для мужчин (среднее для мужчин и женщин В=0,000015), С=0,1 для мужчин и женщин. Были рассчитаны -ные значения средней средовой смертности (2008 г.) для регионов России. Полученные значения средовой смертности варьируют от 0,00029 в Ингушетии до 0,008 на Чукотке.

Если сравнить Республику Ингушетию со Швейцарией, где средовая смертность равна 0,0005, то данный показатель в южной республике РФ лучше, что вызывает большие сомнения. Поэтому Республика Ингушетия из дальнейшего анализа была исключена.

Рассмотрим влияние демографических, социально-экономических, климатических, экологических и факторов образа жизни на смертность, связанную со средой (средовую смертность).

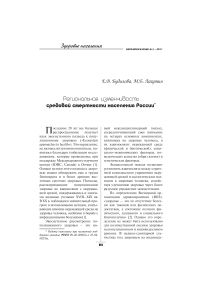

Демографические факторы. Исследовалась связь между средовой смертностью и такими факторами, как плотность расселения, структура населения (удельный вес в %) в общей численности населения детей, лиц трудоспособного возраста, лиц старше трудоспособного возраста), соотношение полов, миграционный прирост. Проведенный корреляционный анализ показал, что средовая смертность имеет значимую корреляционную связь только с таким признаком, как плотность расселения, а связи с остальными признаками (структурой населения, соотношением полов, миграционным приростом) статистически незначимы. Зависимость средовой смертности от плотности расселения показана на рис. 1.

При исследовании корреляционной зависимости между средовой смертностью и плотностью расселения из анализа были исключены регионы с плотностью населения выше 100 че-ловек/кв. км: Москва (9632,4 челове-ка/кв. км), Санкт-Петербург (3275,1 человека/кв. км), Московская область (146,6 человека/кв. км), Республика Ингушетия (140 человек/кв. км).

Средовая смертность (S) имеет значимую отрицательную связь с признаком плотность расселения (P): коэффициент корреляции r = -0,55 значимо меньше нуля на уровне менее 0,1%; регрессионное уравнение имеет вид:

S = 0, 0056 – 0, 000025 * P.

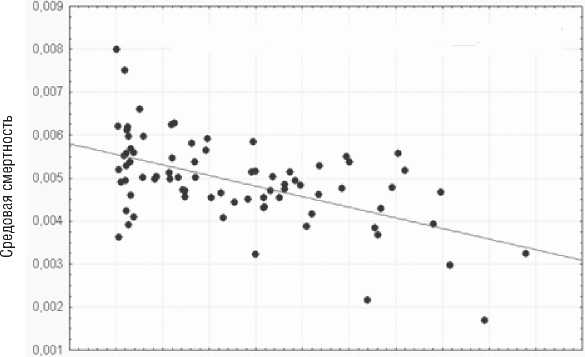

Социально-экономические факторы. Среди cоциально-экономических факторов были выбраны два: среднедушевой доход, скорректированный на стоимость жизни, и уровень бедности (доля населения, имеющая доходы ниже прожиточного минимума). Проведенный корреляционный анализ показал, что средовая смертность имеет значимую корреляционную связь только с уровнем бедности, а связь со среднедушевым доходом, скорректированным на стоимость жизни, отсутствует. Зависимость средовой смертности от уровня бедности показана на рис. 2.

При исследовании корреляционной зависимости между средовой смертностью и уровнем бедности из рассмотрения были исключены регионы с уровнем бедности выше 26%:

10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Плотность населения, человек / кв. км

Рис.1. Зависимость средовой смертности от плотности расселения (регионы Москва, Санкт-Петербург, Московская обл., Республика Ингушетия из рассмотрения исключены)

Республика Ингушетия (уровень бедности 27,8%), Республика Тыва (уровень бедности 32,9%) и Республика Калмыкия (уровень бедности 38,4%).

Связь средовой смертности (S) и уровня бедности (B) положительна, т.е., с ростом уровня бедности средовая смертность растет, коэффициент корреляции r = 0,33 значимо больше нуля на уровне 0,3%. Уравнение регрессии имеет следующий вид:

S = 0, 0038 + 0, 00007 * B.

Уровень бедности, %

Рис. 2. Зависимость средовой смертности от уровня бедности (регионы Республика Ингушетия, Республика Тыва и Республика Калмыкия из рассмотрения исключены)

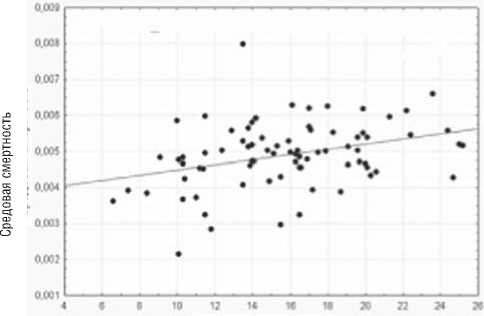

Климатические факторы. В качестве климатического фактора рассматривалась разность (размах) температур между среднемесячными значениями января и июля. Из анализа были исключены регионы Республика Ингушетия и Чукотский автономный округ. Между средовой смертностью (S) и размахом температур (T) есть значимая положительная связь: коэффициент корреляции r = 0,22 значимо больше нуля на уровне 5,1%. Зависимость средовой смертности от размаха температур показана на рис. 3. Эта зависимость квадратична, уравнение регрессии имеет вид:

S = 0, 01- 0, 0004 * T+ 0,000007 * T2 [R2=0,21; F(2,75)=9,89; p<0,00015;

рт =0,00018, p(т)2=0,00008]

Средовая смертность растет как при увеличении размаха температур, что характерно для регионов с резко выраженным континентальным кли- матом, так и при уменьшении этого размаха, что характерно для регионов с низкими летними температурами.

Экологические факторы. Исследовалась связь между средовой смертностью и такими экологическими факторами, как площадь посевных площадей, удельный лесной фонд, выбросы в атмосферу от стационарных источников (кг) на одного городского жителя в год, сбросы неочищенных сточных вод (куб. м) на одного городского жителя в год. При этом Республика Ингушетия, имеющая очень низкую средовую смертность, из расчетов исключалась. Проведенный корреляционный анализ показал, что средовая смертность имеет значимую положительную связь с лесистостью региона, выбросами загрязняющих веществ в атмосферу и сбросом неочищенных сточных вод, а связь средовой смертности с площадью посев-

Размах температур

Рис. 3. Зависимость средовой смертности от размаха температур (из рассмотрения исключены регионы: Республика Ингушетия и Чукотский автономный округ)

ных площадей при исключении влияния фактора плотности расселения статистически незначима.

Средовая смертность (S) увеличивается с ростом лесистости (L) региона (r = 0,53; р=0, 0000006), уравнение регрессии имеет вид:

S = 0,0041+0,000017 * L.

Учитывая, что плотность расселения отрицательно связана с лесистостью региона (r = -0,54; р<0,0001), был вычислен частный коэффициент корреляции при исключении влияния фактора плотности расселения: и в этом случае коэффициент корреляции r =0,38 значим на уровне менее 0,1%.

С ростом выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (V) также растет и средовая смертность (r = 0,30; р=0,0082), уравнение регрессии имеет вид:

S = 0,0047 + 0,000001 * V.

Регионы, в которых выбросы превышали 1500 кг/человека в год на городского жителя (Тюменская область, Ханты-Мансийский АО и Ямало-Ненецкий АО), из расчетов исключались.

Средовая смертность (S) имеет значимую положительную связь также со сбросом неочищенных сточных вод (N) в поверхностные источники (r = 0,305; р = 0, 0066), уравнение регрессии:

S = 0,0046 + 0,000001 * N.

Регионы, в которых сбросы неочищенных сточных вод не превышали 2000 куб. м/человека в год на городского жителя (Республика Тыва, Республика Хакасия и Алтайский край), из расчетов исключались.

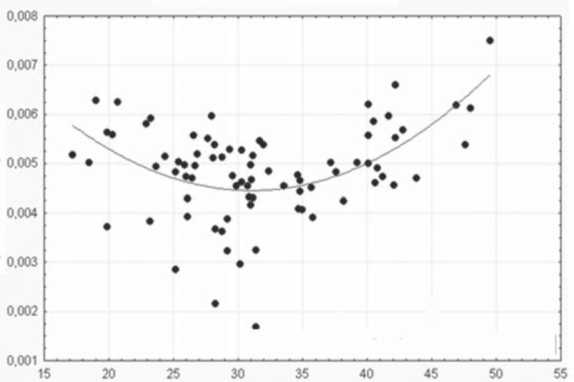

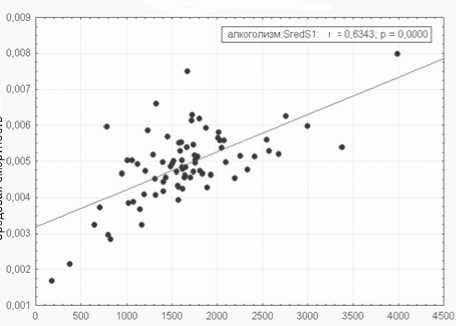

Факторы, связанные с образом жизни. В качестве факторов, характеризующих образ жизни, мы использовали число больных алкоголизмом и число отравлений в расчете на 100 тыс. населения. Проведенный корреляционный анализ показал, что средовая смертность имеет значимую положительную связь с этими факторами.

Зависимость средовой смертности от числа больных алкоголизмом показана на рис. 4. Магаданская область, в которой число больных алкоголиз-

Число больных алкоголизмом

Рис. 4. Зависимость средовой смертности от числа больных алкоголизмом (из рассмотрения исключены регионы: Республика Ингушетия и Магаданская область)

мом выше 4500 человек на 100 тыс. населения, из рассмотрения была исключена.

Средовая смертность (S) имеет значимую положительную связь с числом больных алкоголизмом (A), коэффициент корреляции r = 0,63 значимо больше нуля на уровне менее 0,1%; уравнение регрессии:

S = 0,0032 + 0,000001 * A.

Средовая смертность (S) имеет значимую положительную связь и с числом отравлений (O): (r = 0,23; р=0,044), уравнение регрессии имеет вид:

S = 0, 004 + 0,00001 * O

Факторный анализ рассмотренных выше переменных позволил выделить 6 групп факторов, не коррелированных между собой. Фактор 1 включает переменные плотность расселения, среднемесячную температуру июля, лесистость, выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Плотность расселения положительно связана со среднемесячной температурой июля (r = 0,59), отрицательно с лесистостью

(r = -0,67) и выбросами загрязняющих веществ в атмосферу (r = -0,45). Наибольший вклад в фактор 1 вносит переменная плотность расселения (факторная нагрузка = -0,83). Фактор 1 несет в себе 27,8% информации о средовой смертности. Таким образом, фактор 1 характеризует степень освоенности региона проживания (что в свою очередь связано с климатом, размещением промышленности и развитостью инфраструктуры). Фактор 2 связан с размахом температур между самым теплым и самым холодным месяцами года (факторная нагрузка 0,94), фактор 3 – со сбросами загрязненных сточных вод (факторная нагрузка 0,93), фактор 4 – с числом больных алкоголизмом (факторная нагрузка 0,96), фактор 5 – с отравлениями (факторная нагрузка 0,98), фактор 6 – с уровнем бедности (факторная нагрузка 0,96). Факторы, переменные которых имеют наибольшую факторную нагрузку, и веса факторов представлены в табл. 2.

Факторы, факторные нагрузки и веса факторов

Таблица 2

|

Фактор |

F1 |

F2 |

F3 |

F4 |

F5 |

F6 |

|

Переменная |

Плотность |

Размах |

Сбросы |

Алкоголизм |

Отравления |

Уровень |

|

расселения |

температур |

cточных вод |

бедности |

|||

|

Факторная нагрузка |

-0,83 |

0,94 |

0,93 |

0,96 |

0,98 |

-0,96 |

|

Вес фактора, % |

27,8 |

13 |

13 |

12 |

12 |

12 |

Результаты множественного регрессионного анализа

Таблица 3

Коэффициент регрессии

t(60)-критерий

Уровень значимости

|

Константа |

0,00375 |

8,83 |

0,00000 |

|

Плотность расселения (P) |

- 0,0000135 |

- 3,87 |

0,000272 |

|

Алкоголизм (A) |

0,00000052 |

4,04 |

0,000153 |

|

Сбросы сточных вод (N) |

0,00000146 |

2,74 |

0,00812 |

|

Отравления (O) |

0,0000058 |

1,74 |

0,08698 |

Для установления статистической связи средовой смертности с независимыми факторами был использован множественный регрессионный анализ. В табл. 3 приведены уровни статистической значимости коэффициентов полученного уравнения регрессии.

Уравнение регрессии имеет вид:

S = 0,00375 – 0,0000135 * P +

+ 0,00000052 * A + 0,00000146 * N +

+ 0, 0000058 * O.

[R2=0,53; F(4,60) = 17,02; p<0,00000; стандартная ошибка предсказания 0,0005].

Полученное уравнение статистически значимо и объясняет разброс средовой смертности на 53%. Степени влияния каждого фактора выражаются стандартизованными коэффициентами регрессии: P (-0,39), A (0,36), N (0,27), O (0,16). Отметим, что фак- тор «отравления» значим на уровне 8,6%. Причем для средовой смертности мужчин уровень значимости этого фактора равен 5,1%, а для средовой смертности женщин — 19,0%.

Таким образом, проведенный анализ показывает, что имеется общая тенденция снижения средовой смертности с увеличением степени освоенности региона проживания (что в свою очередь связано с климатом, размещением промышленности и развитостью инфраструктуры) и ее роста при увеличении сброса неочищенных сточных вод, числа больных алкоголизмом и отравлений. Такой показатель, как число больных алкоголизмом (а возможно, и число отравлений), можно рассматривать как своеобразный маркер территории, характеризующий образ жизни и психо-эмоциональный климат в данном регионе.