Региональная проверочная работа 2022 года в системе образования Волгоградской области: инструментарий исследования

Автор: М.С. Бейтуганова, Ф.А. Насуцева

Журнал: Учебный год.

Рубрика: Оценка качества образования

Статья в выпуске: 4 (70), 2022 года.

Бесплатный доступ

Подробно охарактеризован инструментарий (контрольно-измерительные материалы, задания, вопросы) региональной проверочной работы по исследованию функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций Волгоградской области, проведенной в 2022 году. Кратко раскрыты особенности результатов исследования по ключевым направлениям (читательская, математическая, естественно-научная грамотности, креативное мышление обучающихся).

Региональная проверочная работа, функциональная (читательская, математическая, естественно-научная) грамотность обучающихся, креативное мышление, инструментарий региональной проверочной работы

Короткий адрес: https://sciup.org/14124870

IDR: 14124870

Текст статьи Региональная проверочная работа 2022 года в системе образования Волгоградской области: инструментарий исследования

В целях развития управленческих механизмов в сфере оценки качества образования в Волгоградской области проведена в 2022 году региональная проверочная работа (РПР). Предметом РПР определено исследование функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций региона. Базисными направлениями исследования избраны читательская, математическая, естественно-научная грамотности и креативное мышление.

^ Инструментарий оценивания читательской грамотности обучающихся был валидным относительно читательских умений, чтобы оценить уровень сформированности компетенций участников в области работы с текстом. Современное понимание читательской грамотности отличает от традиционного ориентир на цели чтения. Они могут быть достигнуты лишь посредст- вом смыслового, функционального, целевого, продуктивного чтения1.

В исследованиях по программе PISA различают три группы читательских умений (компетенций), которые принимаются за ключевые при оценке читательской грамотности. Это: 1) найти и извлечь (сообщение или информацию); 2) интегрировать и интерпретировать (сообщение); 3) осмыслить и оценить (сообщение, текст). Чтобы овладеть этими компетенциями, обучающемуся важно научиться осуществлять эффективный поиск, сортировку и фильтрацию большого объема информации, проводить поиск нужной информации при просмотре множественных источников, использовать текстовую информацию для решения поставленных задач.

На базе именно такого представления о читательской грамотности обучающихся и компетенциях в области работы с текстом как базовых для современного человека в контрольно-измерительные материалы (КИМ) по данному направлению были включены 10 вопросов. Инструментарий, примененный в КИМ для оценки читательской грамотности, имел своим предметом измерение чтения как сложно организованной деятельности по восприятию, пониманию и использованию текстов. Учитывались подходы к оценке читательской грамотности, отражающие изменение контекста, в котором чтение используется в жизни людей современного мира.

Это, к примеру, появление компьютерных тех- нологий, повлиявших на характер чтения и передачи информации. Вследствие этого возникла потребность у читающих быстро адаптироваться к появлению новых по формату, типу, объему и содержанию текстов, обучаться в течение всей жизни, используя несколько источников информации одновременно. В связи с этим особое значение в контексте читательской грамотности приобретают умения, связанные с пониманием прочитанного и с развитием способности применять знания, полученные в процессе чтения, в разных ситуациях.

Учтено, что в рамках современного социального запроса к человеку расширен спектр умений, связанных с читательской грамотностью. Кроме умений осмысления и оценки информации, добавлены умения оценивать качество и надежность текста, обнаруживать и устранять противоречия, критически оценивать информацию, применять полученную информацию при решении широкого круга практических задач. Это как раз отражено в содержании читательских умений, оцениваемых по программе PISA в исследованиях читательской грамотности 15-летних подростков. Задания, предложенные участникам РПР, нацелены на выявление именно этих читательских умений.

В заданиях РПР по читательской грамотности акцентировано оценивание понимания информации из разных текстовых источников, что предусматривает сформированность таких умений, как анализ, синтез, интеграция и интерпретация информации, сравнение информации, полученной из разных источников, оценка достоверности текстов, интерпретация и обобщение информации из нескольких отличающихся (а иногда противоречащих по содержанию) источников.

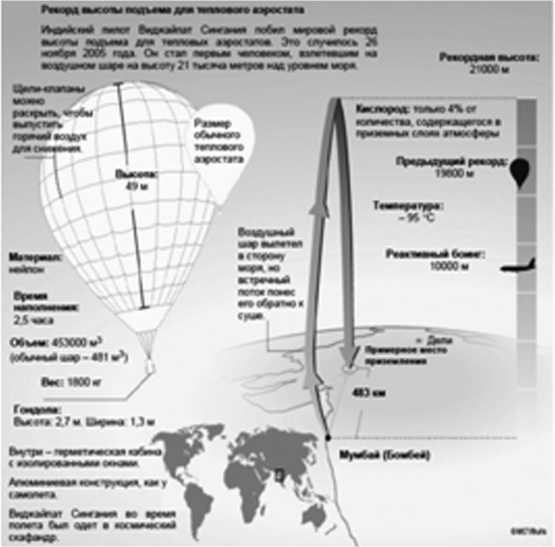

Для оценки читательской грамотности были использованы два текста, разных по формату хра-ненияипередачиинформации–«Телекомьютинг»1 и «Воздушный шар». Они отличались тем, что первый был сплошным и составным текстом, построенным путем цитирования из социальной сети двух разных суждений о дистанционной работе сотрудников фирм и предприятий. Другой же – это несплошной текст, в котором текстовая информация сочеталась с рисунками и с картой, рассказывающей о мировом рекорде подъема индийского путешественника на аэростате. Выбор двух разных форматов текстов позволил сравнить результаты РПР 2022 года с результатами предыдущих исследований.

Так, в 2019 году участникам РПР был предложен несплошной текст, содержащий социально значимую информацию о пользе и вреде сотовых

1 «Телекомьютинг» – термин, введенный Дж. Нильсом в начале 1970-х годов для описания ситуации, в которой работники выполняют свою работу с помощью компьютера, расположенного не в центральном офисе, а, например, дома и передают данные или документы в центральный офис по телефонным линиям.

А между тем в современном образовании обучающемуся приходится постоянно находить информационно-смысловые взаимосвязи текстов разного типа и формата, в которых поднимается одна и та же проблема, соотносить информацию из разных текстов с внетекстовыми фоновыми знаниями, критически оценивать информацию и делать собственный вывод. С учетом этого обстоятельства в РПР 2022 года усложнена форма заданий на оценку читательской грамотности. Они нацеливались на оценку способности обучающегося правильно понимать коммуникативное намерение автора текста, назначение текста, а также на оценку умения ориентироваться в структуре текстов разных видов и форматов, в структуре заданий и способах формулировки ответа на поставленные вопросы.

В РПР-2022 первое и третье задание по тексту «Телекомьютинг» проверяли читательское умение интегрировать и интерпретировать сообщения текста. Участникам были предложены два коротких текста дискуссионного характера:

– текст 1 «Таким будет будущий мир» (автор Мария): «Только представьте, как было бы замечательно использовать «телекомьютинг» – не выходя из дома переноситься на работу по электронным каналам и выполнять все свои обязанности с помощью компьютера или телефона! Больше не пришлось бы толкаться в битком набитых автобусах или поездах или тратить бесконечные часы на дорогу с работы и на работу. Вы могли бы работать, где вам заблагорассудится – только представьте себе, какие это открывает возможности!»;

– текст 2 «Мир – на грани бедствия» (автор Роман): «Сокращение времени на поездку до работы и обратно и уменьшение энергетических затрат – несомненно хорошая мысль. Но такая цель должна быть достигнута за счет улучшения общественного транспорта или за счет того, чтобы рабочие места были приближены к местам проживания людей. Смелая мысль о том, что телекомьютинг станет частью образа жизни для каждого, приведет к тому, что люди будут все более разобщены. Неужели мы действительно хотим совсем утратить чувство принадлежности к человеческому сообществу?».

На основе текстов сформулировано задание участникам: используя тексты «Телекомью-тинг», ответить на три вопроса.

Согласно первому вопросу (с выбором ответа) требовалось определить отношения между двумя короткими текстами дискуссионного характера.

Вопрос 1: «Как соотносятся друг с другом тексты «Та- ким будет будущий мир» и «Мир – на грани бедствия»?». Предлагались ответы на выбор:

– A. В них использованы разные аргументы для того, чтобы прийти к общему выводу.

– B. Они написаны в одном стиле, но посвящены совершенно разным темам.

– C. Они выражают одну и ту же общую точку зрения, но приходят к различным выводам.

– D. Они выражают противоположные взгляды на одну и ту же тему.

Проверялось читательское умение интегрировать и интерпретировать сообщения текста.

Второй вопрос был третьего уровня сложности по международной классификации и требовал от участника осмысления текстовой информации, чтобы использовать собственные знания о деловой жизни взрослых людей для иллюстрации аспекта темы прочитанного текста, который в самом тексте не обсуждается.

Вопрос 2: «Какой вид работы будет труден для выполнения в условиях телекомьютинга? Приведите один пример. Обоснуйте свой ответ (требовалось вписать обоснование).

При ответе на этот вопрос значительная часть участников проигнорировали либо указание на определенную профессию, либо обоснование своего выбора, а такой ответ по оценочным критериям оценивается в 0 баллов. Например, были даны такие ответы, как: «Любой физический труд, так как с помощью компьютера его выполнить невозможно», «Курьер», «Ручная работа», «Водитель». Встречались ответы, представляющие собой рассуждения общего характера, не соответствующие сути вопроса:

– «Ну, например, какие либо совещания или собрания. Будет очень трудно понять друг друга, даже если будет проходить в онлайн-форме. Общение вживую никогда не заменит онлайн-формат. Совещание проходить будет, но люди будут не так понимать друг друга»;

– «Будет труден такой вид работы, который находится далеко от проживания людей. Потому что общественный транспорт должен быть улучшен, чтобы добраться до места работы».

Такие ответы свидетельствовали о серьезной проблеме понимания участниками РПР содержания текста и самого задания, демонстрировали несфор-мированность у них навыка смыслового чтения.

Третий вопрос предлагал участникам найти утверждение, общее для двух коротких текстов дискуссионного характера, описывающих деловую жизнь взрослых людей. Такие задания относятся к третьему уровню сложности (из 7 возможных) и предполагают выбор одного из четырех предложенных суждений.

Вопрос 3: «С каким утверждением согласились бы как Мария, так и Роман?

– A. Людям следует позволить работать столько часов, сколько они захотят.

– B. Не очень хорошо тратить слишком много времени на дорогу до работы.

– C. Телекомьютинг возможен не для всех.

– D. Формирование социальных связей – самая важная часть работы».

Третий вопрос проверял читательское умение интегрировать и интерпретировать сообщения текста, в чем, как правило, затрудняются обучающиеся.

Текст «Воздушный шар», несплошной по формату, сочетал текстовую и изобразительно-графическую информацию, как показано на рис. 1. На основе данного текста были сформулированы четвертое и девятое задания РПР. Требовалось использовать текст «Воздушный шар» для ответа на вопросы внутри заданий.

Рис. 1. Несплошной текст «Воздушный шар»

Так, для правильного ответа на вопросы заданий 4 и 9 требовалось найти соответствующую информацию в тексте, сопровождающем рис. 1. В этих заданиях участникам для формулировки оценочного суждения необходимо было найти фрагменты информации, явно представленные в несплошном описательном тексте на рисунке. Его скрупулезное изучение позволяло ответить на вопросы:

– задания 4 «Сколько времени понадобилось, чтобы наполнить воздушный шар В. Сингания горячим воздухом?»

– задания 9 «Как далеко от места вылета оказался В. Сингания в конце полета?».

Задания 4 и 9 были нацелены на оценку читательских умений группы «Найти и извлечь сообщение или информацию» (умения первого уровня по шкале PISA). Это базовая компетенция при работе с текстом, которой обучающиеся начинают овладевать в 1–4 классах и повышают уровень владения ею в 5–9 классах. Позитивно то, что число участников, справившихся с заданиями, оказалось ожидаемо высоким.

Пятое задание предполагало оценку применения сформированного навыка поиска и извлече- ния информации для получения самостоятельных выводов. Для этого в задании использована такая формулировка вопроса, как: «В. Сингания использовал технические разработки, связанные с двумя другими видами транспорта. С какими именно?». Требовалось вписать названия этих технических разработок в бланк ответов. Чтобы сформулировать самостоятельный вывод, требовалось найти два фрагмента информации, явно представленные в несплошном описательном тексте на рис. 1. Это: космический скафандр и герметическая кабина с изолированными окнами, алюминиевая конструкция как у самолета. Справились свыше 0,7 участников РПР.

Шестое, седьмое, восьмое задания по тексту «Воздушный шар» имели цель выявления способности участников осуществлять рефлексию текста и формулирование самостоятельного суждения. Участникам предлагалось ответить на вопросы:

– задания 6: «С какой целью на рис. 1 изображен реактивный Боинг?»;

– задания 7: «Внизу на рис. 1 помещена карта мира; зачем на ней нанесен небольшой прямоугольник?»;

– задания 8: «Зачем на рис. 1 помещены изображения двух воздушных шаров?».

С помощью этих заданиях проверялся навык размышления и оценки содержания и формы текста. Сложность задания 6 была связана с наличием излишней, на первый взгляд, информации о реактивном Боинге, не имеющем отношения к аэростатам. Трудность задания 7 в том, что карта не имеет привычной по урокам географии и истории легенды; поэтому о предназначении этого символа на карте участники должен были догадаться самостоятельно. Наконец, вопрос в задании 8 предполагал определение назначения иллюстраций, связанных между собой, в несплошном описательном тексте на рис. 1, а также сравнение изображений по масштабу и выбор правильного суждения. Несмотря на эти сложности, число участников, правильно выполнивших все три задания, было довольно высоким.

При выполнении задания 10 участники, работая с текстом «Воздушный шар», должны были ответить на вопрос «В чем состоит главная идея этого текста?». Причем надо было выбрать один ответ из четырех предложенных в задании, отражающий как раз главную идею текста. Видно, что задание нацелено на диагностику способности обучающегося определять главную идею текста.

* Принцип выбора инструментария для исследования математической грамотности состоял в том, чтобы от участников требовалось сформулировать проблему на языке математики, применить для ее решения известные математические понятия, факты, процедуры и рассуждения, интерпретировать и оценить математические результаты с учетом контекста, в котором представлена пробле- ма. Такой подход соответствовал практике проведения международных сравнительных исследований PISA: участники погружались в ситуацию решения с помощью математики жизненной проблемы, представленной в некотором контексте.

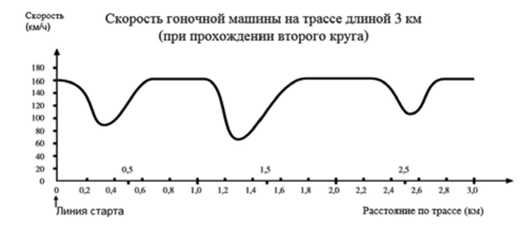

В качестве инструментария использованы задания 11–15, которые включали группу вопросов, выявляющих навык применения математических суждений на основе работы с информацией двух видов. Это графическая информация (задания «Скорость гоночной машины») и изобразительно-текстовая (группа заданий «Скорость гоночной машины» и задание «Монеты»).

Контекст задания – это особенности и элементы окружающей обстановки, представленные в задании в рамках описанной ситуации. Сама ситуация максимально приближена к реальности, погружает обучающихся в решение проблем, с которыми они могут столкнуться в жизни. Поэтому успешность выполнения этих заданий существенно зависела не только от предметных знаний, но и от овладения обучающимися стратегиями смыслового чтения и умения работать с текстом.

Таким образом, основа организации исследования математической грамотности включала три структурных компонента:

– контекст, в котором представлена проблема;

– содержание математического образования, которое используется в заданиях;

– мыслительная деятельность, необходимая для того, чтобы связать контекст, в котором представлена проблема, с математическим содержанием, необходимым для ее решения1.

Три задания РПР (11–13) были с выбором одного правильного ответа, имели научный контекст и оценивали познавательную деятельность участников по уровню их компетенций на установление связей и интеграции информации, а также на проведение математических вычислений в области темы по математике «Изменение и зависимости».

Участникам требовалось проанализировать график на рис. 2 и «прочитать» содержащуюся в нем информацию.

Рис. 2. График скорости гоночной машины

1 Мониторинг формирования и оценки функциональной грамотности. Математическая грамотность // %BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D0

На основе этого надо было ответить на три вопроса:

-

1) Чему примерно равно расстояние от линии старта до начала самого длинного прямого участка трассы;

-

2) На каком участке трассы во время прохождения второго круга была зафиксирована самая низкая скорость;

-

3) Что можно сказать о скорости машины на отметках между 2,6 км и 2,8 км.

В итоге участники должны были установить зависимости данных на графике, провести необходимые вычислительные действия и соотнести полученный при этом результат с предложенными вариантами ответов, выбрав один правильный:

-

– по заданию 11: A. 0,5 км; B. 1,5 км; C. 2,3 км; D. 2,6 км;

– по заданию 12: A. На линии старта; B. Примерно на отметке 0,8 км; C. Примерно на отметке 1,3 км; D. Примерно посередине трассы;

– по заданию 13 : A. Скорость машины остается неизменной; B. Скорость машины увеличивается; C. Скорость машины уменьшается; D. Скорость машины не может быть определена исходя из графика.

Высокие результаты выполнения заданий 11– 13 указали на прочность навыка работы с математическим графиком по поиску информации, необходимой обучающимся для ответа на вопрос.

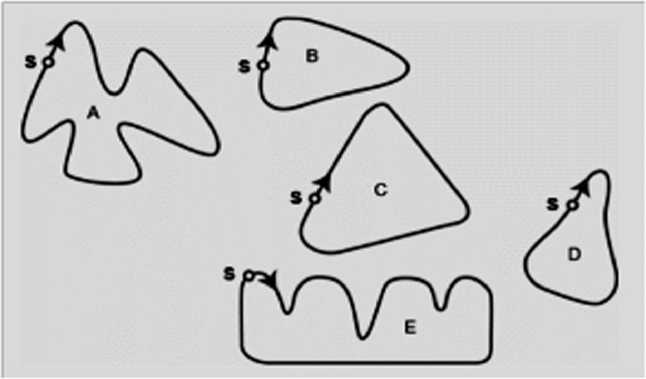

К группе заданий «Скорость гоночной машины» (рис. 2) относилось и задание 14, оценивающее компетенцию «Установление связей и интеграция информации для решения задачи». Правда, оно не предполагало выбор правильного ответа. Требовалось ответить на вопрос «По какой из трасс (рис. 3) ездила машина, скорость которой отражена на рис. 2?»

Рис. 3. Изображения пяти гоночных трасс (S – точка старта)

Для этого было необходимо: 1) проанализировать рисунок; 2) предложить решение.

Пример решения мог быть таким: «Судя по графику скорости (рис. 2), трасса содержит три прямолинейных участка: точка старта находится на самом коротком из них, далее идет средний по длине участок и затем самый длинный. Минимальную скорость машина имела между средним и длинным участками. Значит, между ними должен быть самый крутой поворот. Данным требованиям удовлетворяет форма трассы B (рис. 3)».

Данное задание по характеру познавательной деятельности относится к когнитивной области «Применение». В этом контексте оно соответству-

ет заданию «Рост» РПР-2019 и заданию «Велосипед» РПР-2021. Формально несложное задание 2019 года (вычисление среднего арифметического числа) из-за непривычной постановки вопроса вызвало затруднения более чем у 40% участников. В РПР 2021 года задание 11 предполагало применение вычислительного навыка при проведении несложных измерений, но в необычном для обучающихся контексте. Его выполнили только 48,1% участников. В РПР-2022 с заданием 14 справились 38% обучающихся. Таким образом, формирование навыка применения математических суждений к жизненным ситуациям, остается актуальным приоритетом в деятельности учителей математики.

Задание 15 «Монеты» также оценивало степень сформированности навыка применения математических суждений к жизненным ситуациям. От участников требовалось рассчитать диаметры монет в наборе, которые бы соответствовали перечисленным в задании требованиям.

В частности, диаметры монет должны быть не меньше 15 мм и не больше 45 мм, а каждая последующая монета в наборе должна быть как минимум на 30% больше в диаметре, чем предыдущая. И, наконец, диаметр монет должен быть равен целому числу миллиметров. Рекомендовалось начать с диаметра 15 мм, и составить набор из максимально возможного количества монет, рассчитывая для каждого случая диаметры монет.

Уровень успешности выполнения задания 15 (35% участников) коррелировал с результатом выполнения задания 14 и подтверждал актуальность отмеченного выше приоритета в деятельности учителей математики.

В целом исследование математической грамотности в 2019, 2021, 2022 годах выявило негативную тенденцию в применении обучающимися математического аппарата и вычислительных навыков вне предметной области «Математика и информатика». Иначе говоря, результаты РПР 2019, 2021, 2022 годов коррелировали между собой и показывали недостаточную готовность обучающихся работать с математическими инструментами, применять математические понятия, факты, процедуры, рассуждения для решения жизненнопрактической проблемы или формулирования выводов. Это может стать препятствием для формирования навыков, необходимых современному человеку в процессе социализации и построения профессиональной карьеры.

* Инструментарий для оценки естественнонаучной грамотности представлен заданиями, выявляющими сформированность таких компетенций, как:

– научно объяснять явления на основе имеющихся научных знаний в нескольких предметных областях (биология, экология, физика, химия, география);

– понимать особенности естественно-научного исследования, распознавать научные вопросы;

– научно интерпретировать естественно-научные данные и использовать доказательства для получения выводов.

Использовались задания 16–22 из открытого банка заданий международного исследования PISA «История вакцинации» и «Миграция птиц».

В задании «История вакцинации» участникам была предложена газетная статья о вакцинации против оспы:

Мэри Монтегю была красивой женщиной. Она выжила после заболевания натуральной оспой в 1715 году, но вся ее кожа была покрыта рубцами. В 1717 году, когда она жила в Турции, она наблюдала метод, названный прививкой, который там обычно использовался. Он состоял в том, что на коже здоровых молодых людей делали царапину и вносили в нее слабую форму вируса натуральной оспы, после чего они заболевали, но в большинстве случаев болезнь протекала в легкой форме.

Мэри Монтегю была так убеждена в безопасности прививки, что она разрешила сделать прививку своим сыну и дочери.

В 1796 году Эдвард Дженнер использовал прививки родственной болезни, коровьей оспы, чтобы вырабатывать антитела против натуральной оспы. По сравнению с прививкой от натуральной оспы эта прививка имела меньшие побочные эффекты, и человек после прививки не заражал других. Этот способ стали называть вакцинацией.

В связи с этим участникам предлагалось ответить на три вопроса:

– Вопрос 16 (с выбором ответа): «От какого рода заболеваний можно делать людям вакцинацию?»

-

A. От наследственных заболеваний, как гемофилия.

-

B. От заболеваний, которые вызываются вирусами, как полиомиелит.

-

C. От заболеваний, связанных с нарушениями функций организма, как диабет.

-

D. От любых заболеваний, от которых нет лекарства.

– Вопрос 17 (с выбором ответа): «Если животные или люди заболевают инфекционной болезнью, вызываемой бактериями, и затем выздоравливают, то тот тип бактерий, который был причиной этой болезни, обычно не вызывает у них эту болезнь снова. Какова причина этого явления?»

-

A. Организм уничтожил все бактерии, которые могут быть причиной той же самой болезни.

-

B. Организм выработал антитела, которые уничтожают этот тип бактерий прежде, чем они начнут размножаться.

-

C. Красные кровяные клетки уничтожают все бактерии, которые могут быть причиной той же самой болезни.

-

D. Красные кровяные клетки захватывают этот тип бактерий и избавляют от них организм.

– Вопрос 18: «По какой причине детям и пожилым людям особенно рекомендуется делать прививки против гриппа? Укажите одну из причин» (требовалось вписать в бланк ответа).

Задания 16–18 не вызвали затруднений у участников: число правильных ответов было высоким (от 83% до почти 100%).

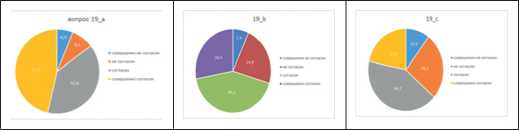

Задание 19 (рис. 4) не предполагал выявление правильных ответов, а имел целью изучение личностного отношения обучающихся к актуальной тематике. К выполнению задания приступили все участники, что указывало на привычность для них анкетирования как формы выражения своего мнения.

Отметьте только оОну клетку а кахОсу строке

Совершенно Согласен Не Совершенно

а) Я одобряю исследования по созданию емцин от новых разновидностей гриппа.

Ь) Причина болезни может бвстъ установлена только с помощью мерного исследования.

с) Эффективность нетрадиционного лечения болезни долина быть предметом научного исследования.

Рис. 4. К заданию 19 по тексту «История вакцинации»

На диаграммах ниже (рис. 5) представлены распределения ответов участников, отражающие их ценностное отношение к обозначенной социальной проблеме.

Рис. 5. Распределение ответов участников РПР по заданию 19

Результаты выполнения заданий 16–19 по тексту «История вакцинации» подтвердили тенденцию о том, что, чем более «жизненными» становятся естественно-научные проблемы, тем выше интерес обучающихся к их изучению и стремление к их разрешению.

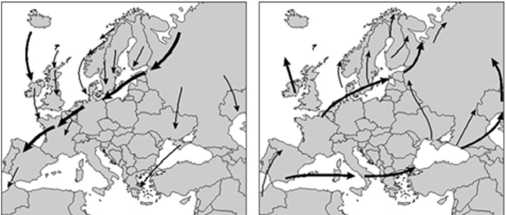

Группа заданий 20–22 относился к блоку «Миграция птиц». Задания были более приближены к РПР 2019 и 2021 годов, т.к. предполагали анализ научных данных и высказывание на основе этого анализа гипотез о биологическом явлении, связанном с миграцией перелетных птиц. Хотя участники РПР-2022 в основном справились с заданиями данного блока, затруднения (успешность выполнения 56%) возникли при выполнении задания 22 «Миграция птиц» о путях миграции золотистой ржанки, для чего требовалось проанализировать карту миграции птиц. Участникам надо было на основе работы с картами определиться, какое из предложенных утверждений о миграции золотистых ржанок подтверждается картами (рис. 6).

Рис. 6. Карты миграции золотистой ржанки

В инструкции к заданию указывалось, что можно выбрать один или более вариантов ответа из содержащихся в тексте задания:

-

A. Карты показывают, что количество золотистых ржанок, мигрирующих в южном направлении, уменьшилось за последние 10 лет.

-

B. Карты показывают, что северные маршруты миграции некоторых золотистых ржанок отличаются от маршрутов в южном направлении.

-

C. Карты показывают, что мигрирующие золотистые ржанки проводят зиму на территориях, расположенных южнее или юго-западнее их мест гнездования.

-

D. Карты показывают, что маршруты миграции золотистых ржанок сместились от прибрежных территорий за последние 10 лет.

Более 90% участников не смогли выполнить задание с использованием географической карты миграции. Это указывает на то, что умения внутри компетенции «Интерпретация данных и использование научных доказательств для получения выводов» у многих 15-летних подростков не сформированы. Аналогичные выводы сделаны и по итогам участия России в международном исследовании PISA-2018. С учетом этого от учителей региона востребуется применение методик, стимулирующих познавательную активность учащихся в области естественных наук1. Это поможет переориентировать изучение естественно-научных предметов на применение обучающимися знаний и умений для решения задач с реальным жизненным контекстом.

* Оценивание креативного мышления в рамках РПР-2022 проводилось впервые. Применен диагностический инструмент «Книги для подростков». В основу оценивания положено представление о том, что способность к творческому мышлению, озарения и открытия – это основа развития всех сфер человеческой культуры. Причем развитие общества, материальной и духовной культуры, прогресс производства зависят от появления инновационных идей и нового знания, от создания новых технологий. Поэтому развитие креативности обучающихся, их творческих способностей является актуальной задачей системы образования.

При выборе инструментария было учтено, что оценка креативного мышления в исследованиях PISA производится по ключевым направлениям: письменное самовыражение, визуальное самовыражение, решение социальных проблем, креативное мышление в области точных наук. В РПР-2022 использовано задание на оценку письменного самовыражения, для чего участникам предложили составить рекламный пост для социальной сети.

Структура задания 23 (креативное мышление):

– Вводный текст: «Каждый месяц сотрудники библиотеки выбирают современную литературу для подростков и пишут небольшой текст, который распространяется в социальных сетях разных школ. Старшеклассники, которые заинтересовались новыми книгами, приходят в библиотеку и берут их почитать. Сотрудники считают, что благодаря такой работе библиотека остается интересной для молодежи».

– Пояснения к заданию: «В задании вам предстоит помочь сотрудникам библиотеки описать новые книги так, чтобы привлечь потенциальных читателей».

– Вопрос 1: «Прочитайте описание трех книг, которые выбрали сотрудники библиотеки. Подумайте, есть ли что-либо, что объединяет эти книги? В самом начале текста необходимо обратиться к читателю и кратко дать понять, о чем пойдет речь дальше. Подумайте и запишите, как можно начать текст о том, что в библиотеке появились три новые книги. Постарайтесь привлечь внимание читателей и сразу сообщить что-то важное об этих книгах».

– Характеристики трех книг, поступивших в библиотеку:

V Роман Ф. Пулмана «Северное сияние»: 12-летняя Лира Белаква живет в магическом мире, похожем на наш, но населенном фантастическими существами. Ей предстоит отправиться на Север, чтобы отыскать похищенного друга.

V Повесть Д. Доцук «Голос»: Саша пережила взрыв и теперь боится спускаться в метро и находиться в толпе. Ей приходится бороться с паническими атаками. Она едет в Калининград к бабушке, надеясь, что сможет вернуться к нормальной жизни.

V Комикс Н. Лаврецкого и О. Ковалевой «Включая ее имя и лицо»: Восьмиклассник Алексей ни с кем не общается в школе. Общие темы для беседы он находит только с людьми, которые увлекаются аниме. В этой компании он делает робкую попытку подружиться с девочкой Ангелиной.

Видно, что задание конкретизировано, и оно предполагает, что структура рекламного поста будет включать обозначенные в задании элементы. Оказалось, что именно соблюдение алгоритма построения рекламного поста вызвало затруднение у участников.

Приводим примеры ответов, в которых не соблюдены условия задания (стилистика и орфография авторов сохранена).

– Вариант, в котором нет обращения к читателю, и не сообщается, что является наиболее важным в этих произведениях: «Не так давно мне на обзор попались 3 книги, хотел бы вам посоветовать их. Все 3 произведения очень интересны и увлекательны, у каждых героев свои приключения. Во всех говорится о обществе и проблем в обществе. Каждому советую!!!!».

– Вариант, где участник отошел от сути задания, т.к. в нем идет речь о поступлении новых книг в библиотеку, а не на полки магазинов: «Дорогой читатель, на полках магазинов появились новые, интересные книги про подростков. в них вы сможете прочитать о проблемах с которыми столкнулись дети. прочитайте и узнайте смогли ли подростки справится с трудностями».

– Вариант, объявление в котором вряд ли заинтересует самого автора, т.к. оно совершенно обезличено и неэмоционально: «Дорогие читатели в библиотеке появились новые интересные книги про подростков. Надеемся вы ими заинтересуетесь».

Но среди ответов были и весьма креативные варианты рекламного поста (стилистика и орфография автора сохранена): «Уважаемые школьники. В нашей библиотеке появилось множество новых книг. Если вы думаете, что это простая русская классика и ее вам хватает на уроках литературы, то вы глубоко ошибаетесь. Наши новые произведения окунут вас в подростковый мир и проблемы. Мы думаем, хоть кто-то из вас с ними сталкивался, но не все могут обратится за помо- щью. Например книга Дарьи Доцук "Голос" покажет вам, что даже подросток сможет справиться с жизненными трудностями после катастрофы. Роман Филиппа Пулмана "Северное сияние" поможет вам расслабиться и насладиться захватывающими сражениями двенадцатилетней Лиры Бе-лаквы с монстрами. Комикс Никиты Лаврецкого и Ольги Ковалевой "Включая ее имя и лицо" научит вас дружить и понимать окружающих вас людей. Для личного развития и дальнейшей жизни эти произведения вам могут помочь. Приходите к нам в библиотеку и насладитесь прочтением».

Видно, что автор эмоционально отреагировал на тематику произведений, связанных с его возрастным периодом, и предложил текст, который не только содержит все обязательные элементы, но и по законам рекламного жанра увлекает читателя.

Задание 23 вызвало интерес у обучающихся, приступили к его выполнению 98% участников. Но на максимальный балл (2 балла) его выполнили лишь 34% участников. В целом же включение данного задания в инструментарий РПР оказалось оправданным, благодаря чему удалось подтвердить, что для обучающихся наиболее интересными и посильными к выполнению оказались те задания, которые максимально приближены к реальной жизни.

* Итоги РПР-2022 позволили сформулировать выводы, значимые для развития системы образования Волгоградской области.

-

1. Важно, чтобы в образовательном процессе по всем учебным предметам доминирующей была нацеленность на формирование навыков осмысленного чтения текста и способности находить информационно-смысловые взаимосвязи текстов разного типа и формата, соотносить информацию из текстов с внетекстовыми фоновыми знаниями, критически оценивать информацию и делать собственный вывод. Грамотность чтения – базовая компетенция, позволяющая человеку непрерывно обучаться, осваивать новое, расширять свой внутренний мир, используя различные тексты.

-

2. В области математической грамотности требуется постоянно включать обучающихся в решение жизненно-практических задач, создавая ситуации по использованию изученного содержания и применения знаний, умений, способностей и жизненного субъектного опыта в нестандартных обстоятельствах. Особенно в этом отношении показательно содержание таких разделов, как «Вероятность, статистика» и «Измерения».

-

3. По итогам РПР 2019-2022 гг. 15-летние обучающиеся демонстрируют низкий уровень владения компетенцией «Научно интерпретировать данные и использовать доказательства для получения выводов» в области естественно-научной грамотности . У многих обучающихся не сформированы метапредметные умения в части процедурного знания, которое как раз и позволяет объединять метапредметные умения в одну группу, достигая именно естественно-научную, а не узко предметную грамотность.

В связи с этим требуется научить обучающихся способам анализа нескольких источников информации одновременно: самостоятельно расставлять приоритеты в работе над текстом, выстраивать алгоритмы работы с информационными источниками в зависимости от целей чтения, сопоставлять и противопоставлять разные источники информации и противоречивые суждения. Пристальное внимание следует уделять формированию критического мышления, способности отбирать и критически анализировать текстовую информацию, встречающуюся на бумаге и на экранах компьютеров и смартфонов, анализировать характер изменений привычной структуры и формата предъявления текста. В образовательном процессе важно учитывать эти изменения и развивать аналитические умения и способность обучающихся интегрировать и интерпретировать информацию из нескольких источников, практикуя работу с бумажными и цифровыми источниками. Особенно важно создавать при этом ситуации обучения как академической, так и жизненнопрактической направленности. Результаты РПР-2022 показали, что в применении этих приемов больше всего затрудняются обучающиеся, и это снижает уровень их читательской грамотности.

Остается актуальной рекомендация учителям математики при планировании образовательного процесса и выборе учебных задач ориентироваться на содержательные области, значимые для оценки математической грамотности. Это область «Изменение и зависимости», где могут быть созданы ситуации, связанные с математическим описанием зависимости между переменными в различных процессах, т.е. с алгебраическим материалом. Не менее значима область «Пространство и форма» с заданиями, относящимися к пространственным и плоским геометрическим формам и отношениям, т.е. к геометрическому материалу. Наконец, это области «Количество» и «Неопределенность и данные». Содержание первой дает возможность формулировать задания, связанные с числами и отношениями между ними (арифметический материал). А содержание второй охватывает вероятностные и статистические явления и зависимости, которые являются предметом изучения разделов статистики и вероятности .

От учителей требуется максимально использовать в учебном процессе практические задания на применение разнообразных методов получения научного знания и создавать условия обучающимся для занятия исследовательской деятельностью естественно-научного содержания. Важно преподавать естественные науки в современную цифровую эпоху не как сведения для запоминания, а как действенный инструмент познания мира.