Региональная система мониторинга состояния и эффективности системы образования (опыт Пермского края)

Автор: Кокшаров В.Л.

Журнал: Социальные и гуманитарные науки: теория и практика @journal-shs-tp

Рубрика: Социология

Статья в выпуске: 1 (8), 2024 года.

Бесплатный доступ

В статье анализируется опыт Пермского края по формированию и развитию региональной системы мониторинга состояния, развития и эффективности системы общего образования. Методологической базой работы выступает институциональная парадигма как одно из направлений социологии управления. Актуальность темы обосновывается комплексом причин, связанных с развитием управленческих теорий и практик, совершенствованием технологических условий, включая информационно-телекоммуникационные, а также современными трендами в развитии образования как важной подсистемы российского общества. В статье описываются ключевые направления мониторинга условий и результатов образовательной деятельности общеобразовательных организаций Пермского края. Эмпирической базой статьи являются два мониторинговых исследования, реализуемых Институтом развития образования Пермского края в рамках реализации федеральных и региональных программ: это независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности и региональный мониторинг уровня готовности обучающихся основной школы к профессиональному самоопределению. На основании анализа результатов и динамики выделенных диагностических процедур автором делается вывод о существенной потребности и значимости в интеграции существующих мониторинговых инструментов для комплексной характеристики состояния и эффективности функционирования системы образования на региональном, муниципальном и организационном уровнях.

Система образования, управленческий мониторинг, образовательные результаты, общее образование, пермский край

Короткий адрес: https://sciup.org/147244712

IDR: 147244712 | УДК: 316.43

Текст научной статьи Региональная система мониторинга состояния и эффективности системы образования (опыт Пермского края)

Актуальность

Современный этап в развитии общества описывается авторами в очень разных, зачастую противоположных, характеристиках. В научной литературе можно встретить такие дефиниции, как «общество риска» [1], «программируемое общество» [2], «информационное общество», «сетевое» [3] или же, напротив, «индивидуализированное» [4] общество. Все эти подходы, фиксируя ключевые особенности современных социальных процессов, подчеркивают несколько существенных аспектов. Во-первых, исследователями отмечается существенная трансформация, которая охватывает самые разные уровни и подсистемы общества. В значительной степени эти трансформационные процессы связаны с развитием и внедрением в производственные и социальные технологии цифровых инструментов. Во-вторых, авторами отмечается драматичность и возможные деструктивные последствия подобных изменений, связанных во многом со сверхтехнологизацией общественной жизни и нарастанием от- чуждения в общественных отношениях. Еще одно важное обстоятельство, заметное во всех упомянутых концепциях, – это высокая скорость протекания социальных трансформаций в современном обществе.

Обозначенные характеристики важны не только с позиции общего теоретикометодологического взгляда на новый этап в развитии социума. Они важны для понимания и анализа процессов, происходящих в различных подсистемах общества, прежде всего образования.

Актуальность рассмотрения тенденций и процессов, происходящих в образовании, определяется с нескольких точек зрения. Во-первых, тесной связью образования с потребностями и нормативными условиями, существующими в обществе. Э. Дюркгейм описывал роль образования не столько через приобщение к системе предметных знаний, сколько через формирование у обучающегося тех социальных навыков и моральных качеств, которые необходимы ему для эффективного существования в конкретном обществе в определенный исторический этап его развития [5, с. 12; 6, с. 266]. Из этого тезиса автором делается один из принципиально значимых выводов: любая модель образования воспроизводит те характеристики социальной структуры, культурные модели и нормы, которые характерны для общества на определенном этапе его развития [5, с. 65]. Иными словами, на современном этапе система образования вынуждена адаптироваться к стремительно изменяющимся условиям трансформирующегося общества и противоречиям, которые эти изменения вызывают.

Во-вторых, точка зрения, вытекающая из первой, связана с управленческими процессами нормативного закрепления и внедрения изменений в организацию и содержание образовательного процесса. За последние годы отечественная система образования характеризуется сложным процессом реформирования, затрагивающим самые разные стороны. Трансформационные процессы касаются смены педагогической парадигмы и акцента на системнодеятельностном подходе [7], внедрения новых практик инклюзивного образования [8, с. 105], внедрения новых форм и моделей оценки качества образования, включая стандартизированные процедуры государственной итоговой аттестации, внедрения цифровых инструментов в образовательный процесс и многих других элементов. При этом каждая подобная правовая новелла предполагает комплекс изменений, которые происходят (или должны происходить) внутри образовательного процесса, а также процессов его администрирования.

Из перечисленных причин вытекает и третья позиция, показывающая актуальность формирования современной и комплексной модели мониторинга в системе образования. Она связана с противоречием между организационной необходимостью фиксировать множество разнообразных изменений и характеристик системы образования (как, например, показателей ее соответствия нормативным, содержательным и социально поддерживаемым нормам), с одной стороны, и потребностью в минимизации административного и бюрократического регулирования – с другой. С этими же соображениями связана и потребность в формировании современных, технологически обоснованных подходов к выделению показателей для мониторинга, процедур их сбора, анализа и принятия управленческих решений.

Теоретико-методологические обоснования управленческого мониторинга в системе образования

Работы Э. Дюркгейма, посвященные вопросам обучения и воспитания, можно рассматривать в качестве одной из отправных точек применения институционального подхода к анализу образования в русле социологии. Несмотря на множество подходов к определению социального института и сущности институционального анализа в науках об обществе, основная идея данного подхода связана с существованием в обществе особых устойчивых и воспроизводящихся во времени систем формальных и неформальных норм и правил, структур социальных действий, обеспечивающих целостность и стабильность общества [9, с. 120– 121]. Более того, в рамках современных институциональных теорий достаточно широкое внимание уделяется вопросам согласования (а точнее, рассогласования) функционирования социальных институтов, реализуемое через повседневные практики, и формально- нормативные требования, что особенно значимо, учитывая изначальный тезис М. Вебера о «железной клетке» рациональности как основе современного общества и существующих в нем институтов [10, p. 35–36]. Иными словами, неоинституциональный подход в значительной степени ориентирован на анализ согласованности различных моделей рациональности, проявляющихся как в формально-нормативных требованиях, так и в повседневных практиках их восприятия.

Несмотря на все разночтения в рамках институционализма, можно выделить как минимум одно общее положение – институты являются частью общества и обеспечивают реализацию важных функций.

Для оценки эффективности функционирования образования как социального института и организационной системы создаются и активно используются различные мониторинговые обследования. Как показывает анализ научной литературы, современные подходы к организации мониторингов в образовании ориентированы на формирование как можно боле целостной картины, интегрирующей не только разные тематические направления, но и уровни образования [11, p. 796]. Более того, по мере развития теоретических основ и практик применения управленческих мониторингов становится все более актуальным синтез различных моделей данных обследований: мониторингов функционирования образовательных систем (что ближе к нормативному подходу), образовательных результатов и эффективности управления образованием [11; 12, p. 2–3].

При этом исследователи и практики отмечают важную характеристику мониторинговых процедур – собранные данные должны характеризоваться не только полнотой и качеством, но и возможностью практического применения для принятия управленческих решений, из чего возникает проблема мотивации и соотнесения уровней принятия данных решений в случае конфликта интересов макро- и мезоуровней управления [13, p. 65–67]. Иными словами, эффективность использования общефедеральных управленческих мониторингов может быть существенно снижена в том случае, если их содержание не соответствует проблемам, потребностям или управленческим возможностям последующих «этажей» органов управления образованием.

Источники и методы

В настоящее время на территории Пермского края реализуется широкий спектр мониторинговых обследований, охватывающих различные тематические направления и предполагающих разные варианты классификации.

По основанию проведения мониторингов следует выделить обследования, связанные с реализацией требований федерального законодательства (в том числе «Независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности») и исполнением переданных полномочий (например, обеспечение библиотечным фондом), мониторингом реализации различных проектов федерального уровня («Механизмы управлением качеством образования» на региональном и муниципальном уровнях), региональными программами и проектами (кадровый мониторинг, мониторинг технических средств обучении и др.).

По содержанию целесообразно выделить мониторинги, посвященные анализу исполнения различных нормативных требований и регламентов, условий образовательной деятельности, а также ее результатов.

При этом все указанные обследования реализуются на нескольких информационных платформах: Единая информационно-аналитическая система (ЕИАС) «Монитор», Система тестирования знаний Региональной системы оценки качества образования Пермского края, а также региональная государственная автоматизированная информационная система «Электронная Пермская Образовательная Среда» (АИС «ЭПОС. Школа»). Каждая из указанных платформ связана с отдельным содержательным блоком информации, характеризующим образование и его результаты.

В рамках данной статьи будут рассмотрены результаты двух мониторинговых обследований, реализованных ГАУ ДПО «Институт развития образования Пермского края» в

2023–2024 учебном году: «Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности в общеобразовательных организациях Пермского края» и «Диагностика готовности обучающихся основной школы к профессиональному самоопределению». Выбор данных обследований обусловлен, с одной стороны, сопоставимым объектом изучения и объемом обследуемой совокупности (данные по всем общеобразовательным организациям, реализующим программы основного общего образования), а с другой – их ориентацией на различные цели, что позволит оценить степень согласованности измеряемых параметров.

Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности организациями (далее – НОК) представляет собой регулярную оценочную процедуру, целью которой является фиксация сведений о соответствии различных характеристик деятельности образовательных организаций нормативным требованиям и запросам субъектов их образовательной деятельности – обучающихся и их родителей (законных представителей). В связи с этим процедура НОК включает в себя несколько элементов: экспертизу материалов и сайтов образовательных организаций, а также опросные технологии, фиксирующие субъективные оценки и удовлетворенность обучающихся и их родителей. Реализация НОК регулируется Федеральным законодательством, включая ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» [14, ст. 95], а также регламентирующими и методическими актами Министерства просвещения РФ.

Диагностика готовности обучающихся основной школы к профессиональному самоопределению предполагает иные основания. Во-первых, она посвящена фиксации не только условий (в данном случае организационно-педагогических) образовательной деятельности, но и ее результатов. В данном случае речь идет об одном из личностных образовательных результатов реализации образовательной программы основного общего образования [15, ст. 42.1.6]. Проведение указанного диагностического обследования является элементом региональных программ Пермского края, связанных с развитием механизмов управления качеством образования, а также региональной системы оценки качества образования на территории Пермского края.

Результаты и обсуждение

В результате проведения процедуры Независимой оценки качества образования собран массив данных, охватывающих 472 общеобразовательные организации (100% учреждений, реализующих образовательные программы общего образования), а также опрошено 164367 человек, что составляет 49,04% от заявленной в нормативных актах категории населения.

В структуре НОК выделяется 5 индексов, имеющих внутреннее деление:

-

• показатели, характеризующие открытость и доступность информации об орга

низации, осуществляющей образовательную деятельность (К1);

-

• показатели, характеризующие комфортность условий, в которых осуществля

ется образовательная деятельность (К2);

-

• показатели, характеризующие доступность образовательной деятельности для

инвалидов (К3);

-

• показатели, характеризующие доброжелательность, вежливость работников ор

ганизации (К4);

-

• показатели, характеризующие удовлетворенность условиями осуществления

образовательной деятельности организаций (К5).

По каждой из выделенных групп показателей рассчитывается интегральная оценка, среднее арифметическое которых формирует итоговую оценку организации.

Результаты, полученные образовательными организациями по каждой из 5 групп показателей, находятся в различной связи друг с другом (табл. 1).

Таблица 1. Результаты корреляционного анализа между группами показателей НОК

|

К1 |

К2 |

К3 |

К4 |

К5 |

||

|

К1 |

Корреляция Пирсона |

1 |

,196** |

,191** |

,161** |

,183** |

|

Знач. (двухсторонняя) |

,000 |

,000 |

,000 |

,000 |

||

|

N |

472 |

472 |

472 |

472 |

472 |

|

|

К2 |

Корреляция Пирсона |

,196** |

1 |

,298** |

,427** |

,436** |

|

Знач. (двухсторонняя) |

,000 |

,000 |

,000 |

,000 |

||

|

N |

472 |

472 |

472 |

472 |

472 |

|

|

К3 |

Корреляция Пирсона |

,191** |

,298** |

1 |

,104* |

,128** |

|

Знач. (двухсторонняя) |

,000 |

,000 |

,024 |

,005 |

||

|

N |

472 |

472 |

472 |

472 |

472 |

|

|

К4 |

Корреляция Пирсона |

,161** |

,427** |

,104* |

1 |

,859** |

|

Знач. (двухсторонняя) |

,000 |

,000 |

,024 |

,000 |

||

|

N |

472 |

472 |

472 |

472 |

472 |

|

|

К5 |

Корреляция Пирсона |

,183** |

,436** |

,128** |

,859** |

1 |

|

Знач. (двухсторонняя) |

,000 |

,000 |

,005 |

,000 |

||

|

N |

472 |

472 |

472 |

472 |

472 |

|

|

** Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя). |

||||||

|

* Корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя). |

||||||

Наиболее интенсивная связь наблюдается между группами показателей, характеризующих доброжелательность, вежливость работников организации и удовлетворенность обучающихся и их родителей (законных представителей) условиями обучения. При этом менее всего с другими показателями оказалась связана первая группа, описывающая открытость и доступность информации о деятельности образовательной организации. Примерно так же слабо выражена корреляция с другими показателями в группе К3, посвященной доступностью образовательных условий для инвалидов.

В 2023 г. общая итоговая оценка по Пермскому краю составила 82,49 балла, продемонстрировав рост почти на 4%. Однако это не единственная отмеченная тенденция. В сравнении с предыдущими замерами 2020 г., наблюдается рост стандартного отклонения среднего балла в общеобразовательных организациях: за 3 года данный показатель увеличился с 5,1 до 6,5%.

Выделенная особенность, наряду с увеличением среднего балла, может отражать нормальные адаптационные процессы: с одной стороны, компенсируются заниженные ожидания «ковидного» периода функционирования системы образования региона (увеличивая критичность оценок), а с другой – показывается эффект реализуемых мер развития отрасли.

В 2023 г. в диагностическом обследовании готовности обучающихся основной школы к профессиональному самоопределению приняли участие 24170 обучающихся 9-х классов, что составило более чем 84% всей целевой аудитории (по данным на 20.09.2022 г. [16]). Общий охват составил 425 образовательных организаций.

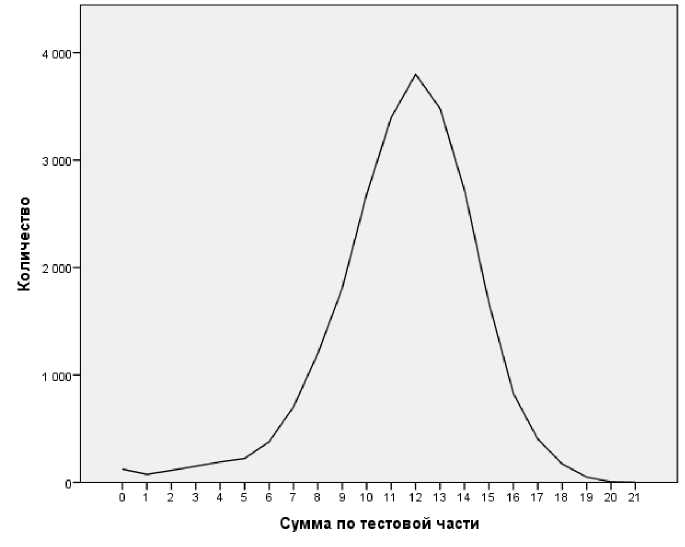

Средний тестовый балл по тестовой части в 2023 году оказался на 1 балл ниже и составил 11,5 (максимально возможный балл – 22). Медианное значение – 12. Максимальное зафиксированное значение – 21. Распределение результатов выполнения тестовой части статистически близко нормальному (значение теста Колмогорова-Смирнова 0,115 при асимптотической значимости 0,000).

Итоговое распределение баллов тестовой части среди девятиклассников, участвовавших в диагностике, представлено на рис. 1.

Рис. 1. Распределение результатов прохождения диагностики

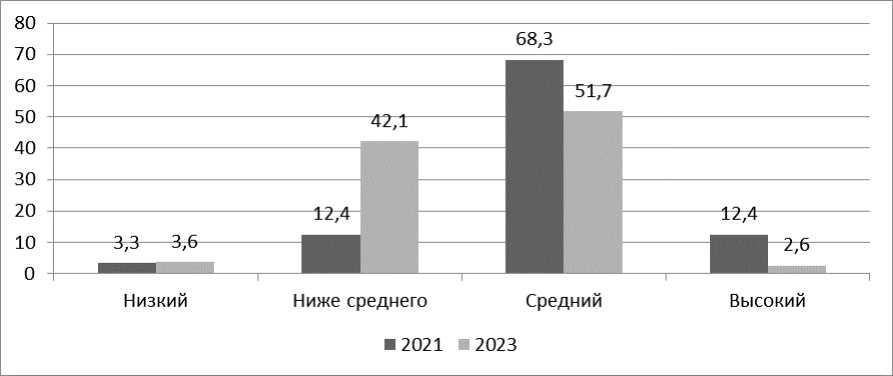

По результатам выполнения заданий первой части обучающиеся разделены на четыре уровня: «низкий», «ниже среднего», «средний», «высокий». Анализ уровня выполнения заданий тестовой части показывает снижение результатов: в 2023 г. только 12% справились с 50% и более заданий.

В 2023 году более 50% справились с половиной и более заданий тестовой части, что ниже, чем было в предыдущем замере. Более детальный разбор результатов и их связи с социокультурными характеристиками территории представлен в более ранних обзорах [17].

Рис. 2. Сравнение уровня выполнения тестовой части (% по году)

Один из существенных исследовательских вопросов состоит в том, связаны ли различные показатели, которые потенциально характеризуют качество условий образовательной деятельности и отдельные характеристики результата этой деятельности. В данном случае целесообразно провести анализ среднего балла образовательных организаций по двум мониторингам (табл. 2). Для этого массивы данных по двум мониторингам были объединены. В общую базу данных попало 409 организаций, имеющих результаты по двум мониторингам одновременно.

Таблица 2. Результаты корреляционного анализа между группами показателей НОК и средними результатами диагностики готовности к самоопределению по образовательным организациям

|

К1 |

К2 |

К3 |

К4 |

К5 |

||

|

Готовность к самоопределению |

Корреляция Пирсона |

,147 |

-,008 |

,054 |

,056 |

,005 |

|

Знач. (двухсторонняя) |

,003 |

,871 |

,273 |

,257 |

,926 |

|

|

N |

409 |

409 |

409 |

409 |

409 |

|

Как видно из представленных данных, среди используемых признаков отсутствует какая-либо статистически значимая связь.

Заключение

Подводя итог краткому обзору опыта Пермского края по формированию и развитию региональной системы мониторинга состояния, развития и эффективности системы общего образования, необходимо остановиться на нескольких выводах, которые кажутся особенно значимыми.

Прежде всего, современное состояние отечественной системы образования и ее регионального сегмента характеризуется множественными трансформациями и адаптационными процессами. Данное обстоятельство говорит о необходимости как можно более эффективно работающей информационно-аналитической деятельности, способной фиксировать текущее состояние и возможные вызовы развития.

Указанные обстоятельства говорят о необходимости наличия актуальных и точных данных, а следовательно – системы мониторинга. Однако ее формирование сопряжено с рисками, связанными как с технологическими сложностями и безопасностью данных, так и с недопустимостью роста бюрократической нагрузки на административно-педагогический персонал образовательных организаций.

Сложившаяся система мониторинга основных показателей системы образования в Пермском крае представляет собой достаточно сложную и разветвленную модель, в которую включено несколько информационно-аналитических платформ, различающихся по своему функционалу. Тем не менее, они содержат сведения по множеству параметров, характеризующих как разные аспекты условий образовательной деятельности, так и ее результатов. Однако сложным является вопрос интеграции этих массивов данных в единую сеть, что позволило бы сформировать комплексное представление о связи (или отсутствии связи) имеющихся параметров.

Проведенное сопоставление результатов двух мониторинговых процедур показало следующую картину: при росте результатов по обоим обследованиям статистически значимая корреляция между условиями и результатами образовательной деятельности не прослеживается. Из этого наблюдения необходимо сделать один важный вывод: необходимо комплексное и более скрупулезное изучение тех параметров и факторов, которые оказывают влияние на развитие системы образования в Пермском крае.

Список литературы Региональная система мониторинга состояния и эффективности системы образования (опыт Пермского края)

- Бек У. Общество риска. На пути к другому модерну / пер. с нем. В. Седельника и Н. Федоровцевой; послесл. А. Филиппова. М.: Прогресс-Традиция, 2000. 383 с.

- Турен А. Возвращение человека действующего. Очерк социологии. М.: Научный мир, 1998. 204 с.

- Кастельс М. Власть коммуникации / пер. с англ. Н.М. Тылевич; под науч. ред. А.И. Черных; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2016 564 с.

- Бауман З. Индивидуализированное общество. М.: Логос, 2005 390 с.

- Дюргейм Э. Социология образования / пер. с франц. Т. Астаховой; под ред. В. Собкина, В. Нечаева. М.: ИНТОР, 1996. 80 c.

- Дюркгейм Э. Моральное воспитание / пер. с фр., вступ. ст., примеч. А.Б. Гофмана; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». М.: Изд. дом. Высшей школы экономики, 2021. 456 с.

- Плахова Л.М., Овчинникова Н.В. Управление образовательными организациями в условиях введения ФГОС: конфликт между мотивами и ресурсами // Образовательная политика. 2015. № 3 (69). С. 113–117.

- Зборовский Г.Е., Амбарова П.А. Переход образовательных общностей от не-успешности к успешности в процессе трансфера их человеческого капитала // Мир России. Социология. Этнология. 2021. Т. 30. № 1. С. 88–110.

- Кох И.А. Эволюция институциональной парадигмы в социологии управления // Известия Уральского государственного горного университета. 2007. № 22. С. 119–127.

- Farrell H. The Shared Challenges of Institutional Theories: Rational Choice, Historical Institutionalism, and Sociological Institutionalism // Knowledge and Institutions. Springer. 2018. P. 23-44.

- Niyazova G., Aibergen A., Menlibekova G., Kopishev E. Development of a quality management monitoring system for social and pedagogical educational programs // International Journal of Innovative Research and Scientific Studies. 2024. № 7(2). P. 795-803.

- Logachev M.S., Orekhovskaya N.A., Seregina T.N., Shishov S., Volvak S.F. Information System for Monitoring and Managing the Quality of Educational Programs // Journal of Open In-novation Technology Market and Complexity. 2021. № 7(93). P. 1–17.

- Plomp T., Huijsman H., Kluyfhou E. Monitoring in educational development projects: the development of a monitoring system // International Journal of Educational Development. 1992. Vol. 12, № 1. P. 65–73.

- Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ: принят Государственной думой 21.12.2012 г.; одобрен Советом Федерации 26.12.2012 г.: [в ред. от 16.04.2022] // Официальный интернет-портал правовой информации: государственная система правовой информации. URL: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/? docbody=&nd=102162745 (дата обращения: 05.03.2024).

- Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования: Приказ Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 287 // Информационно-правовой портал «Гарант». URL: https://www.garant.ru/products/ ipo/prime/doc/401333920/?ysclid=lvwaex37yl944298694 (дата обращения: 05.03.2024).

- Сведения по форме федерального статистического наблюдения № ОО-1 «Сведения об организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования» на начало 2022/23 учебного года // Министерство просвещения Российской Федерации. URL: https://docs.edu.gov.ru/document/70ecc3b178e0b8397d234697c42e0ad8/ (дата обращения 15.08.2023).

- Волегов В.С. Готовность обучающихся пермского края к профессиональному самоопределению: знания о мире профессий и образовательные планы // Социальные и гуманитарные науки: теория и практика. 2018. № 1 (2). С. 353–362.