Региональные особенности демографических процессов в российско-казахстанском трансграничье

Автор: Соколов А.А., Руднева О.С.

Журнал: Народонаселение @narodonaselenie

Рубрика: Демография: вопросы теории и практики

Статья в выпуске: 3 т.26, 2023 года.

Бесплатный доступ

Формирование новых границ трансформировало сопредельные территории России и Казахстана в новое политическое и социально-экономическое пространство. Цель работы состоит в анализе демографических процессов с учётом территориальных особенностей российско-казахстанского приграничья в условиях современных политико-экономических и социальных интеграций. Использование методов экономико-статистического анализа позволило определить вектор и динамику процессов изменения структуры населения и его численности на сопредельных приграничных территориях. На основе анализа пространственной дифференциации изменения численности населения по административным образованиям российско-казахстанского трансграничного региона в период 1989-2021 гг. было выделено шесть региональных групп с различными уровнями демографической ситуации - от критической до наиболее благоприятной. В результате проведённого анализа демографических показателей выявлены значительные различия в исследуемых территориях. На макроуровне с обеих сторон российско-казахстанского приграничья в целом отмечается схожая демографическая ситуация как по своей направленности, так и по относительным значениям основных демографических показателей. На мезоуровне, сопоставляя региональные показатели, наблюдается разнонаправленная динамика. Лидерами роста по численности населения являются преимущественно ресурсодобывающие регионы. Регионы, в которых численность населения сократилась больше всего, являются сопредельными приграничными территориями, между которыми наблюдается низкая асимметрия показателей и почти полная синхронность протекающих процессов. На микроуровне, сравнивая города и районы, наблюдаются существенные контрасты по всем демографическим показателям. Причём в казахстанской части приграничья эти различия более значительные. В целом в трансграничной зоне происходит перемещение населения из стагнирующих сельских поселений в районные центры, из малых городов - в региональные центры и крупные города.

Российско-казахстанское трансграничье, демографические процессы, интеграция, депопуляция, приграничные регионы

Короткий адрес: https://sciup.org/143180783

IDR: 143180783 | DOI: 10.19181/population.2023.26.3.3

Текст научной статьи Региональные особенности демографических процессов в российско-казахстанском трансграничье

Российско-казахстанский трансграничный регион представляет собой пространство площадью 2,6 млн км², где проходит самая протяжённая в мире сухопутная граница длиной 7,5 тыс. км. По административно-территориальному делению регион состоит из 12 субъектов Российской Федерации (Астраханская область, Алтайский край, Волгоградская область, Курганская область, Новосибирская область, Омская область, Оренбургская область, Республика Алтай, Самарская область, Саратовская область, Тюменская область (без автономных округов), Челябинская область) и 8 областей Республики Казахстан (Актюбинская, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская).

Важными характеристиками состояния российских и казахстанских приграничных регионов являются демографические показатели. На этих территориях наблюдаются общие и отличительные процессы динамики народонаселения. Основу благоприятного трансграничного взаимодействия регионов обеспечивает усиление контактной функции на основе снижения асимметричности в приграничных демографических процессах. Значительная диспропорция в показателях, отображающих социальное благополучие и экономическую эффективность или их общее ухудшение, формирует негативный фон для межрегиональной интеграции в приграничье. Оценка демографических процессов в российско-казахстанском трансграничье способствует выявлению перспектив и вызовов приграничному сотрудничеству путём определения расхождений в темпах и степени развития территорий [1–3].

Материалы и методы

Изучение состояния народонаселения в постсоветский период проводились на уровне стран в целом или по отдельным приграничным регионам [4], также приграничье рассматривалась как единая территориальная структура [5; 6]. Иссле- дователи выделяют комплексы причин, формирующих современную демографическую картину в приграничье: этнические и социокультурные процессы [7; 8], миграционные потоки [9–11], межрегиональная интеграция [12; 13].

В работе использованы методы пространственного анализа, статистический и математические методы, картографический метод. Изучение демографических процессов в российско-казахстанском приграничье проведено как на региональном, так и на уровне муниципальных образований (районов), что позволяет проследить тенденции проявления феномена приграничности на разных уровнях.

Результаты и обсуждение

На 1 января 2022 г. на территории российско-казахстанского трансграничного региона проживало 29,5 млн человек, из них в российской части — 23,8 млн человек, в казахстанской — 5,7 млн человек. Особенность такого неравномерного размещения населения характеризуется тем, что граница между Россией и Казахстаном примерно совпадала с границей основной полосы расселения со стороны российской части приграничья и южной зоны очагового расселения в казахстанской части приграничья, имеющие различную степень заселённости и конфигурацию сетей расселения.

Современная демографическая ситуация в трансграничном регионе характеризуется постепенным снижением общего демографического потенциала. С 1990 г. все население российско-казахстанского трансграничного региона сократилось на 9%, при этом в приграничных регионах России оно сократилось на 8%1, а в регионах казахстанского приграничья — на 11%2. В тоже время доли населения в 2021 г. к численности 1990 г. по обе стороны гра- ницы существенно не изменились. На российский сектор приходится 80,6% в 2021 г. при 80,4% в 1990 г., в казахстанском приграничье — 19,4% и 19,6% соответственно. Наряду с этим в 1990 г. население казахстанской части трансграничного региона в общей численности жителей республики было выше и составляло 39% против 30% в 2021 г., в то время как доля российской части трансграничного региона от общей численности населения мало изменилось и составляло 17% (2021) против 16% (1990) от всех жителей России.

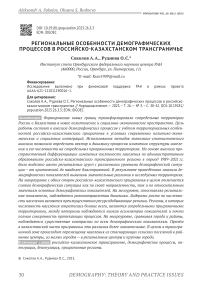

Изучение динамики заселённости приграничных регионов в 1990–2021 гг. выявило тенденцию изменения в разных на- правлениях. Только в 6 регионах российско-казахстанского трансграничья произошло увеличение численности населения. Наибольший прирост населения отмечался в Атырауской (+49%), Актюбинской (+20%) и Тюменской областях (+11%). В остальных регионах приграничной зоны за тот же период наблюдалось сокращение численности населения. Больше всего оно уменьшилось в Северо-Казахстанской (–36%), Курганской (–27%) и Костанайской (–24%) областях. При этом наибольший абсолютный прирост населения наблюдался в Атырауской области (+220 тыс. человек), а наибольшее сокращение — в Алтайском крае (–390 тыс. человек) (рис. 1).

Млн. чел.

■ 1990 ■ 2021

Рис. 1. Изменение численности населения по регионам российско-казахстанского трансграничья

Fig. 1. Population change by regions of the Russian-Kazakh cross-border area Источник: составлено по данным Росстата и Бюро национальной статистики Республики Казахстан.

Проводя параллели в анализе численности населения в региональном разрезе отметим, что в большинстве случаев основными причинами сокращения численности населения в регионах российского приграничья являются естественные причины, а в регионах казахстанского при- граничья — это миграционная убыль населения. Противоположную тенденцию мы наблюдаем в причинах, влияющих на рост численности населения — в регионах российского приграничья это в основном миграционный прирост, а в казахстанских такими являются естественные причины.

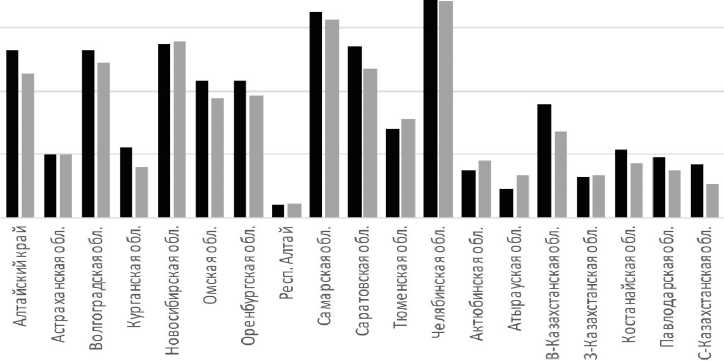

За 1990–2021 гг. в 10 из 12 российских регионах естественный прирост сменился естественной убылью и лишь в 2 регионах (Тюменская область и Республика Алтай) по-прежнему сохраняется естественный прирост населения, но уже в существенно меньших масштабах. В тоже время в казахстанских приграничных регионах высокая рождаемость (в ряде регионов составляет

24–27‰) и низкая смертность 7–8‰ (Актюбинская и Атырауская области) является причиной быстрого роста численности населения, вследствие чего в этих регионах естественный прирост в 2021 г. превысил показатели 1990 года. В 5 казахстанских приграничных регионах наблюдается естественный прирост населения и лишь в 2 — фиксируется убыль (рис. 2).

Рис. 2. Изменение показателя естественного прироста (убыли) населения по регионам российско-казахстанского трансграничья

Fig. 2. Change in the indicator of natural population growth (loss) by regions of the Russian-Kazakh cross-border area

Источник: составлено по данным Росстата и Бюро национальной статистики Республики Казахстан.

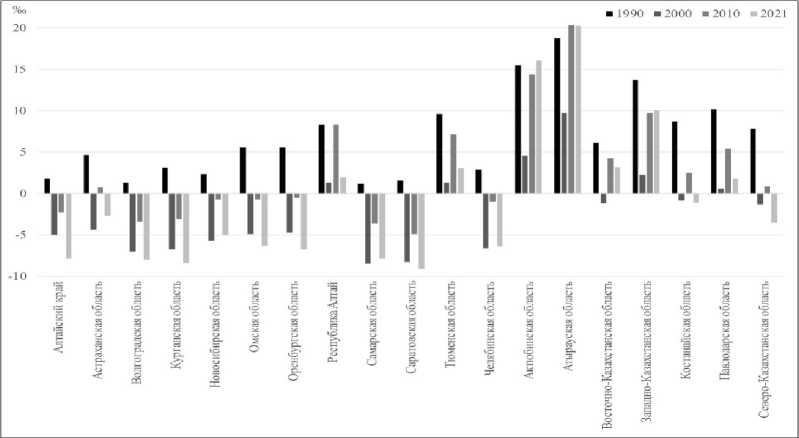

Особое внимание следует обратить на демографические показатели миграции населения. Несмотря на разнонаправленную динамику по отдельным периодам, территория российского приграничья более привлекательна для миграции. В настоящее время в 5 регионах наблюдается положительное миграционное сальдо, которое вносит существенный вклад в увеличение численности населения или в замедление темпов его снижения. Стоит отметить, что именно миграция 1990– 2000 гг. в регионы российского пригра- ничья (в основном из стран Средней Азии и Казахстана) способствовала стабилизации демографической ситуации в них. Иная ситуация в регионах казахстанского приграничья: в целом положительное миграционное сальдо 1990 г. в последующем сменилось почти повсеместным миграционным оттоком, и в настоящее время во всех казахстанских приграничных регионах наблюдается существенное превышение численности выбывающего населения над прибывающим (рис. 3).

Рис. 3. Изменение показателя миграционного прироста (убыли) по регионам российско-казахстанского трансграничья

Fig. 3. Change in the indicator of migration growth (loss) by regions of the Russian-Kazakh cross-border area

Источник: составлено по данным Росстата и Бюро национальной статистики Республики Казахстан.

Оценка демографической ситуации в городах и муниципальных районах приграничья

Современное состояние демографических процессов в различных регионах российско-казахстанском приграничья можно охарактеризовать как разнонаправленное, но не существенно различающиеся по анализируемым показателям (рождаемость, смертность, миграция, ожидаемая продолжительность жизни, младенческая смертность и другие). Однако в разрезе городов и муниципальных районов такие различия значительно шире, и это хорошо заметно по показателям изменения численности населения.

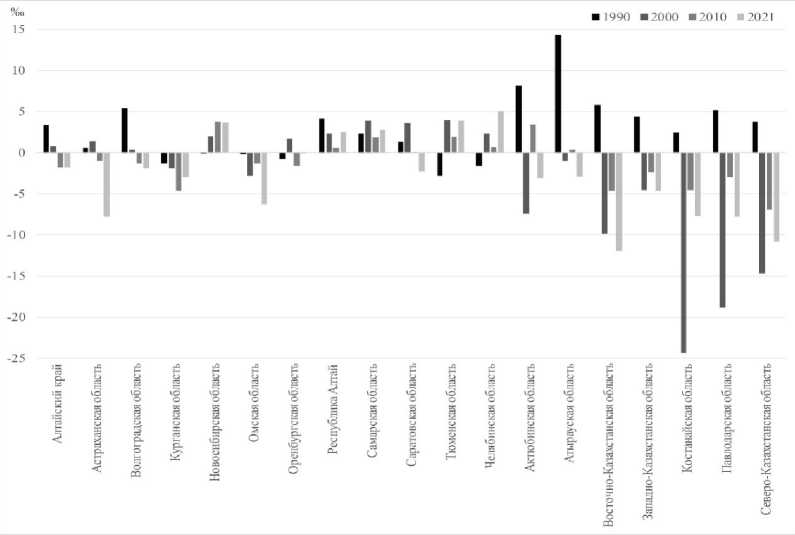

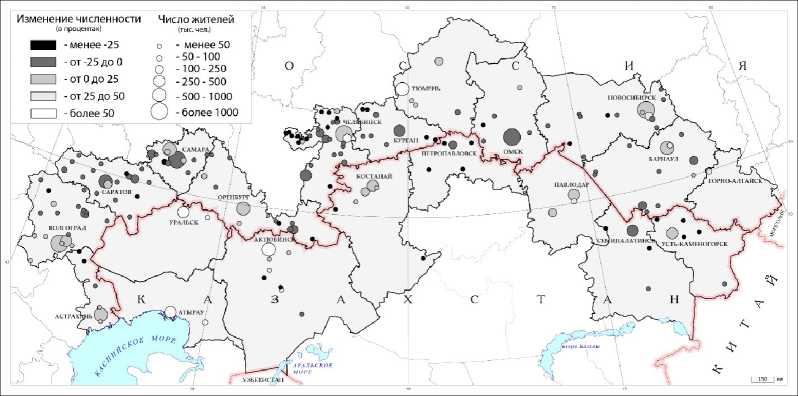

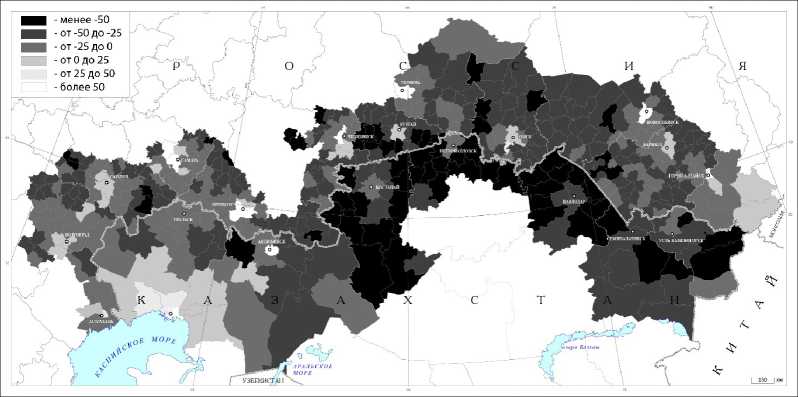

На основе анализа пространственной дифференциации изменения численности населения по городам и районам российско-казахстанского трансграничного региона в период 1989–2021 гг. было выделено шесть групп: 1) с критической демографической ситуацией; 2) с кризисной демографической ситуацией; 3) с неблагополучной демографической ситуацией; 4) с устойчивой демографической ситуацией; 5) с благоприятной демографической ситуацией; 6) с наиболее благоприятной демографической ситуацией (рис. 4 и 5).

Районы с критической демографической ситуацией целиком состоят из сельских территорий, на их долю приходиться около 10% сельского населения транс-граничья. В основном они широко распространены в казахстанской части приграничья в Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской области, а также в рос-

Рис. 4. Изменение численности городского населения российско-казахстанского трансграничного региона в период 1989–2022 гг.,%

Fig. 4. Change in the urban population in the Russian-Kazakh cross–border area in the period of 1989–2022,%

Источник: составлено по данным Росстата и Бюро национальной статистики Республики Казахстан.

Рис. 5. Изменение численности сельского населения российско-казахстанского трансграничного региона в период 1989–2022 гг., %

Fig. 5. Change in the number of rural population in the Russian-

Kazakh cross-border area in the period of 1989–2022, %

Источник: составлено по данным Росстата и Бюро национальной статистики Республики Казахстан.

сийском приграничье в Курганской области. В районах данного типа наблюдается критическое уменьшение численности населения, в среднем — 57%. Общая демогра- фическая картина отмечается значительным миграционным оттоком, существенной естественной убылью населения, низкой ожидаемой продолжительностью жиз- ни, высокой детской смертностью. Основными причинами, определившими убыль населения на большей части территории, являются повсеместная экономическая депрессия, глубокие этнические и социальные проблемы. Эти территории не отличаются достаточно развитой инфраструктурой и комфортной социально-гуманитарной сферой, во многих случаях население покидает эти места и превращается в вынужденных переселенцев.

В число городов и районов с кризисной демографической ситуацией вошли территории с падением численности населения от 25 до 50%. Это обширная по площади территория, на которую приходиться 4% от городского и 33% сельского населения трансграничного региона. Демографическая ситуация этой группы городов и районов характеризуется негативными демографическими процессами — значительным сокращением численности населения, высоким естественным и механическим оттоком, низкой ожидаемой продолжительностью жизни и прочее. Подавляющая часть городов этой группы приходится на небольшие населённые пункты с численностью населения менее 50 тыс. человек, в основном это промышленные моногорода, некоторые бывшие и нынешние закрытые административно-территориальные образования (ЗАТО). В тоже время сельские районы данной группы являются наиболее типичными и занимают большую часть территории трансграничного региона. В целом районы с падением численности население от 25 до 50% являются доминирующими в 13 из 20 приграничных регионов.

Самая многочисленная группа городов и районов — это территории с неблагополучной демографической ситуацией, где падение численности населения составляет от 0 до 25%, к ним относится около 39% городского населения и 36% сельского населения приграничной зоны. Данные территории характеризуются относительно высокими показателями сокращения численности населения, значительной естественной убылью, отрицательной миграцией, а в ряде случаев и небольшим миграционным притоком. В данной группе расположились города различ- ного статуса и численности населения, среди которых имеются такие областные центры как: Курган (–14,3%), Саратов (–9,5%), Самара (–9,4%), Петропавловск (–9,1%), Семипалатинск (–2,7%), Омск (–1,9%). Среди других крупных городов этой группы можно выделить большие промышленные центры — Балашов (–24%), Златоуст (–23%), Новотроицк (–23%), Рубцовск (–20%), Орск (–18%), Бийск (–16%), Миасс (–12%), Магнитогорск (–6,4%) и другие. Сельские территории данной группы характеризуются высокой смертностью, низкой рождаемостью, но относительно лучшими показателями миграции населения. Данные районы преимущественно располагаются в ресурсодобывающих регионах (Тюменской, Астраханской, Оренбургской, Самарской, Актюбинской и Западно-Казахстанской областях), а также на территориях с хорошо развитым аграрным сектором (Волгоградской, Саратовской областях и Алтайском крае).

В муниципалитетах с устойчивой демографической ситуацией, где рост численности населения составляет от 0 до 25%, проживает 44% городского и 10% сельского населения. Данные территории отличаются неоднородным уровнем по всем демографическим показателям. В городах отмечается устойчивый миграционный прирост, ожидаемая продолжительность жизни выше среднего значения, при этом естественный прирост остаётся, как правило, отрицательным. Большинство городов данной группы относится к категории крупных и крупнейших, из которых половина приходится на региональные центры: Волгоград (+0,2%), Астрахань (+1,9%), Челябинск (+3,2%), Усть-Каменогорск (+3,9%), Барнаул (+4,3%), Оренбург (+4,7%), Павлодар (+9,3%), Новосибирск (+12,9%), Костанай (+13,3%). Сельское население этой категории в основном располагается в районах, примыкающих к крупным городам и областным центрам. Эти территории обладают хорошо развитой социальной и транспортной инфраструктурой, демографические характеристики схожи с показателями городов. Отдельно выделим обширные, но малозаселённые территории в Атырау- ской области и республике Алтай, отличающиеся высоким естественным приростом.

Самая малочисленная группа городов и районов — с благоприятной демографической ситуацией, где рост численности население составил от 25 до 50%, включает в себя 2% городского и 2% сельского населения трансграничья. Населённые пункты данной группы в основном являются городами-спутниками областных центров за исключением Горно-Алтайска, который сам является региональным центром. При этом сельские районы этой группы являются пригородами и относятся к спальным районам, а население, проживающее в них, было бы корректно рассматривать как преимущественно городское.

Ещё одна немногочисленная категория городов и районов относится к группе с наиболее благоприятной демографической ситуацией. Рост численности население здесь составляет более 50%. Доля городского населения этой группы насчитывает 11%, а число сельских жителей составляет 9% от общего населения трансграничья. Практически все города данной группы являются центрами крупных ресурсодобывающих районов, где рост численности населения, прежде всего, обусловлен большим притоком населения, а также более высокими показателями рождаемости и ожидаемой продолжительности жизни. Значительный рост населения наблюдается в городах Уральск (59%) и Тюмень (74%); более существенный рост отмечен в небольших по численности населения нефтегазодобывающих городах — Кульсары (87%) и Аксай (93%), при этом отдельно стоит выделить крупные областные центры, где численность населения выросла в два раза — Атырау (99,5%) и Актюбинск (107%). Оставшиеся сельские районы, как и в предыдущей группе, представлены пригородами крупных городов и имеют однородные с ними демографические показатели.

В результате проведённого многоуровневого анализа показателей можно сделать ряд выводов о демографической ситуации в российско-казахстанском трансграничном регионе.

-

1. На макроуровне, сравнивая зоны российского и казахстанского приграничья в период 1990–2021 гг., в целом отмечается схожая демографическая ситуация как по своей направленности, так и по относительным значениям таких показателей как: темпы снижения численности населения, изменения пропорции численности населения по обе стороны границы, рождаемость, смертность, ожидаемая продолжительность жизни, младенческая смертность. И не столь значительные различия в механическом движение населения и изменении доли численности населения от общего населения своих стран (табл. 1).

Таблица 1

Динамика основных демографических показателей в российско-казахстанском трансграничном регионе

Table 1

Dynamics of the main demographic indicators in the Russian-Kazakh cross-border area

Показатель

Российское приграничье

Казахстанское приграничье

1990

2021

1990

2021

Численность населения (млн человек)

25,7

23,8

6,3

5,7

Рождаемость (‰)

14,4

9,7

21,0

18,8

Смертность (‰)

10,4

17,4

8,1

12,1

Младенческая смертность (‰)

18,5

5,0

27,2

8,8

Ожидаемая продолжительность жизни (лет)

69,1

69,2

68,7

69,5

Миграция (‰)

0,9

-0,4

6,3

-7,0

Доля численности населения по обе стороны границы (%)

80,6

80,4

19,4

19,6

Доля численности населения от общего населения своих стран (%)

17

16

39

30

Источник: составлено по данным Росстата и Бюро национальной статистики Республики Казахстан.

-

2. На мезоуровне, сопоставляя показатели на региональном уровне, уже наблюдается разнонаправленная динамика. Так, в российском приграничье в исследуемый период сокращение численности населения наблюдалось в 9 из 12 регионов, а в казахстанском приграничье таких регионов было 4 из 7. При этом лидерами роста по численности населения являются преимущественно ресурсодобывающие регионы: в российском приграничье — это Тюменская область (+12%), в казахстанской части — Атырауская (+54%) и Актюбинская (+27%) области. Регионы, в которых численность населения сократилась больше всего, являются сопредельными приграничными территориями, между которыми наблюдается низкая асимметрия показателей и почти полная синхронность протекающих процессов — это области Северо-Казахстанская (–36%), Костанайская (–26%) и Курганская (–26%). Среди основных причин роста численности населения в регионах казахстанского приграничья выделяются высокая рождаемость и низкая смертность, а в российских приграничных регионах это в основном миграционный приток. В тоже время основными причинами падения численности населения в российских приграничных регионах в основном является естественные движение населения, а в регионах казахстанского приграничья — естественное и механическое движение населения.

-

3. На микроуровне, при сравнении городов и районов, наблюдаются существенные контрасты почти по всем демографическим показателям. Максимальные различия изменения численности населения по городам приграничья составляют от –44% в городе Ясном до +107% в городе Актюбинск, в сельской местности эти различия ещё более существенные: от –68% до +103%. Причём в казахстанской части приграничья эти различия более значительные. Население городов вследствие внутренней миграции и высокой рождаемости растёт более высокими темпами (+19%), иногда достигая двукратного роста (Актюбинск +107%, Атырау +99,5%,

Аксай +93%). При этом происходит обез-людевание значительных пространств в сельской местности (–40%), особенно в Северо-Казахстанской (–54%), Павлодарской (–49%) и Костанайской (–48%) областях, демографические показатели в которых свидетельствуют о явной депрессивности и критической демографической ситуации, обусловленной совокупностью социально-экономических, расселенческих и этнических факторов. В российской части приграничья сложившиеся кризисные тенденции в изменении демографических показателей предопределяют тренд дальнейшего сокращения как городского (–1%), так и сельского (–19,5%) населения, но уже в существенно меньшем масштабе.

Заключение

Формирование новых границ, произошедшее в результате распада СССР, сопровождалось глубокой перестройкой экономики, трансформацией национальных и региональных связей, социальным и демографическим кризисом. Волнообразность и темпы этих процессов стали определяющими для формирования современной структуры народонаселения в приграничье, для форм и направлений интеграционных процессов. Наиболее значительными демографическими проблемами для российско-казахстанского приграничья стали естественная и миграционная убыль, невысокая продолжительность жизни и пространственная поляризация, особенно в соседствующих территориях. В большинство регионов в российско-казахстанском трансграничье снижение численности населения идёт более активно, чем в среднем по России и Казахстану, что привело к усилению периферийно-сти этих территорий. В целом в трансграничном регионе прослеживается тенденция концентрации населения в городах и развитых районных центрах. Идёт процесс поляризации в виде миграции населения из депрессивных сельских территорий и небольших городов в региональ- ные центры и населённые пункты более высокого административного уровня. При этом имеет место значительный разрыв в современной демографической ситуации и потенциале воспроизводства насе- ления в сопредельных регионах по разные стороны границы, что в дальнейшем будет усиливать асимметрию трансграничных коммуникаций и формировать очаги неустойчивости трансграничного развития.

Список литературы Региональные особенности демографических процессов в российско-казахстанском трансграничье

- Вардомский, Л. Б. Россия и постсоветская регионализация / Л. Б. Вардомский // Россия и современный мир.— 2009.— № 3(64).—С. 83-107. EDN: KUZZIL

- Введение в исследования границ / под ред. С. В. Севастьянова, Ю. Лайне, А. А. Киреева.— Владивосток: Дальнаука, 2016.— 426 с. EDN: YHSFUZ

- Колосов, В. А. Структурные особенности экономики и градиенты социально-экономического развития приграничных регионов Беларуси, России и Украины / В. А. Колосов, М. В. Зотова, А. Б. Себенцов // Известия Российской академии наук. Серия географическая.—2014.—№ 5.— С. 32-46. EDN: SUIWUL

- Сдыков, М.Н. Казахстан и Россия в системе приграничных миграций. Россия-Казахстан: фронтьерские миграции / ред. Ж. А. Зайончковская и М. Н. Сдыков.—Москва-Уральск: Центр изучения проблем вынужденной миграции в СНГ, 2002.—236 с. EDN: VUVMSH

- Белозеров, В. С. Российско-казахстанское пограничье: теория и практика исследования социально-демографических процессов / В. С Белозеров, В. В. Чихичин, А. Н Панин [и др.] // Региональные исследования.— 2012.— № 3. — С. 117-127. EDN: PFSBGJ

- Соколов, А. А. Российско-казахстанский трансграничный регион: динамика демографических процессов за 25 лет / А. А. Соколов, О. С. Руднева // Вестник Кемеровского государственного университета. Серия: Биологические, технические науки и науки о Земле.— 2017.— № 1. — С. 49-53. EDN: YRIESX

- Герасименко, Т. И. Роль этнокультурной основы в формировании трансграничных регионов / Т. И. Герасименко // Россия и Запад: диалог культур.—2013.— № 2. — С. 7. EDN: SJJLRZ

- Карпенко, М. С. Демографические и социокультурные вызовы приграничному сотрудничеству на российско-казахстанской границе / М. С. Карпенко, А. Б. Себенцов // Вестник Санкт-Петербургского университета. Науки о Земле.— 2022.—№ 67(3). — С. 454-474. DOI: 10.21638/ spbu07.2022.304; EDN: ZAZGEO

- Григоричев, К.В. Миграционные связи между Алтайским краем и Казахстаном в 19922001 годах: региональные особенности / К. В. Григоричев, Е. В. Тарасова// Вестник Евразии. — 2004.— № 1. — С. 152-168. EDN: HYYWTN

- Мкртчян, Н. В. Этническая структура миграционных потоков из Центральной Азии в Российское приграничье / Н. В. Мкртчян // Россия — Казахстан: фронтьерские миграции. Сб. науч. Трудов. — Москва-Уральск, 2002. — С. 52-64. EDN: WLGFLT

- Соболева, С. В. Миграция населения в приграничных регионах Сибири / С. В. Соболева, Н. Е. Смирнова, О. В. Чудаева // Всероссийский экономический журнал ЭКО.— 2014.— № 8(482). — С. 18-31. EDN: SMJVLX

- Голунов, С.В. Приграничное сотрудничество России и Казахстана: проблемы и пути развития / С. В. Голунов // Мировая экономика и международные отношения. — 2009.— № 6.— С. 84-91. EDN: KMLOPF

- Иванов, В. Н. Межрегиональное и приграничное сотрудничество России и Казахстана: основные приоритеты / В. Н. Иванов, М. К. Жундубаев // Национальные интересы: приоритеты и безопасность.— 2015.— № 7. — С. 38-51. EDN: ТНСВОТ