Региональные особенности демографической составляющей человеческого капитала

Автор: Куклин Александр Анатольевич, Гурбан Инесса Александровна

Журнал: Народонаселение @narodonaselenie

Рубрика: Демография

Статья в выпуске: 4 (58), 2012 года.

Бесплатный доступ

В статье излагается методологический подход и методика оценки состояния демографической составляющей человеческого капитала. Представлены результаты расчётов с использованием этой методологии по субъектам Российской Федерации, которые проводились на данных Росстата за 2000г. и 2011г. о рождаемости, смертности, демографическом составе, заболеваемости и продолжительности жизни населения.

Население, человеческий капитал, демографическое развитие, рождаемость и смертность, заболеваемость, продолжительность жизни, индикаторы

Короткий адрес: https://sciup.org/14347425

IDR: 14347425

Текст научной статьи Региональные особенности демографической составляющей человеческого капитала

РЕГООНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТО ЛЕМОГРАФиЧЕСКОй СОСТАВЛЯЮШЕйЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПОТАЛА

Ч еловеческий капитал — особая форма капитала, включающая накопленные в процессе жизнедеятельности (на основе практического опыта и в результате инвестиций1, здоровье, навыки, способности, знания, компетенции и мотивации к производительному труду индивидов, имеющие экономическую ценность и реализующиеся в направлении роста благосостояния отдельных экономических субъектов и национального богатства страны в целом [1].

Индикативные показатели (индикаторы) в системе, моделирующей его состояние, сгруппированы в пять модулей: демографический, образовательный, трудовой, научно-исследовательский и социокультурный .

Моделирование состояния человеческого капитала проводится по 45-ти индикаторам. В каждом модуле частные индикаторы объединены в 2-4 синтетических индикатора.

Предлагаемая методология исследования человеческого капитала ориентирована на решение задачи, отличающейся от общепринятых и широко распространенных задач: количественной оценки совокупного человеческого капитала страны или величины человеческого капитала фирмы (организации) как стоимости неких нематериальных активов, выраженной в денежных единицах.

В проведенном исследовании ставилась задача определения качественного состояния человеческого капитала регионов России, поскольку понимание состояния изучаемого объекта на данный момент времени, ретроспективной динамики и тенденций его изменения в перспективе является необходимой информацией для принятия управленческих решений в сфере социально-экономического развития страны.

Для этого был выбран представительный подход, основанный на измерении объекта системой индикаторов, моделирующих картину его состояния. Такой подход расценивается как перспективный для межтерриториальных и межкатегориальных сравнений.

Он успешно применяется для решения схожих задач оценки состояния разноплановых объектов [2; 3; 4].

Методика оценки и приведения индикаторов к единой основе детально изложена в монографии, подготовленной в Институте экономики УрО РАН [5. С. 305–333; 354–374].

Для оценки состояния человеческого капитала регионов России в целом и его составляющих предложено использовать квалиметри-ческий метод индикативного анализа, который позволяет определить степень соответствия значений индикаторов, полученных на рассматриваемый момент времени или прогнозируемых, тем пороговым значениям, которые отвечают требованиям цивилизованного развития социума, обеспечения условий устойчивого развития и экономической безопасности территории с учетом достигнутого уровня или целей развития.

Искомая степень соответствия достигнутых на рассматриваемый момент времени значений индикаторов представляет собой оценку состояния объекта , т.е. условный показатель, характеризующий его качественное состояние по анализируемому индикатору или по группе индикаторов (синтетическому индикатору), или интегрально оценивающий уровень развития объекта в целом.

Демографическая составляющая — неотъемлемая характеристика человеческого капитала региона. Индикаторы, включенные в демографический модуль, оценивают состояние «запаса здоровья» населения. И чем выше его качественная оценка, тем вероятнее возможность для региона в течение более длительного периода времени и на более высоком уровне реализовывать компетенции, формируемые в процессе получения образования, трудовой и научноисследовательской деятельности.

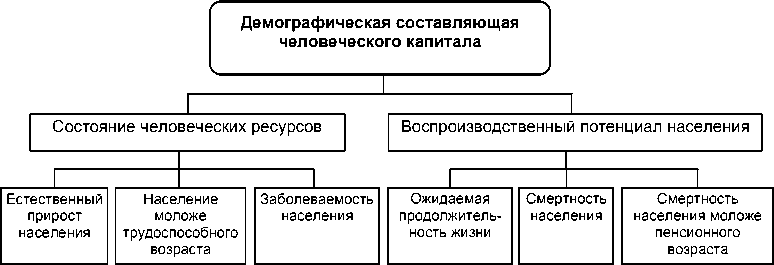

Комплексная оценка демографической составляющей человеческого капитала проводится по двум синтетическим индикаторам : состоянию человеческих ресурсов и воспроизводственному потенциалу населения (рис. 1).

Состояние человеческих ресурсов оценивается ключевыми показателями движения, возрастной структуры и общего состояния здоровья населения.

Индикатор естественного движения населения характеризует совокупность рождений и смертей, изменяющих численность населения естественным путем [6. С. 82].

Индикатор удельной численности населения моложе трудоспособного возраста отражает потенциал роста человеческого капитала. Чем больше доля детей в общей численности, тем больше и более высокого качества капитал будет создаваться при условии грамотного воспитания и гармоничного развития детей.

Уровень заболеваемости в определенной степени характеризует здоровье населения и, соответственно, возможности реализации профессионального и творческого потенциала населения. Чем выше уровень здоровья населения, тем лучше состояние человеческих ре сурсов, тем выше качественное состояние демографической составляющей человеческого капитала.

Рис. 1. Структура индикаторов оценки состояния демографической составляющей человеческого капитала

Воспроизводственный потенциал населения характеризуется индикаторами ожидаемой продолжительности жизни и смертности населения. Ожидаемая продолжительность жизни населения дает представление о времени, в течение которого формируется, накапливается и воспроизводится человеческий капитал, а также косвенно характеризует условия (уровень и качество жизни), в которых происходит его развитие.

Высокие значения общего коэффициента смертности населения свидетельствуют о низком воспроизводственном потенциале населения, и наоборот. Данный индикатор дополнен индикатором смертности населения в возрасте моложе пенсионного, поскольку отражает потери человеческого потенциала от «выбытия» детского населения и населения трудоспособного возрас- та, которое является в текущий момент времени основным носителем человеческого капитала и вносит наибольший вклад в национальное богатство страны.

Такое членение на частные и синтетические индикаторы позволяет выявить вклад каждого из них в интегральную оценку демографической составляющей человеческого капитала. Это, в свою очередь, дает возможность оценить состояние и ранжировать территории, не только по итоговой комплексной оценке, но и по каждому отдельному частному и синтетическому индикатору.

Классификация оценок демографической составляющей человеческого капитала , а также синтетических и частных индикаторов по качественно различающимся уровням состояния представлена в табл. 1.

Таблица 1

Классификация состояний демографической составляющей человеческого капитала для индикативных показателей (ИП)

|

№ п/п |

Наименование уровня состояния |

Сокращенное обозначение |

Балльная оценка состояния b ji |

Значения ИП относительно пороговых уровней |

Значения нормализованных ИП относительно пороговых уровней |

|

1. |

Весьма низкий |

ВН |

0 |

X ji < X Н,ji |

X jiH > X H |

|

2. |

Низкий |

Н |

1 |

XH,ji - X ji < ХУ,ji |

X H < X jiH - X H |

|

3. |

Удовлетворительный |

У |

2 |

Х У,ji - Хji < ХС,ji |

X H < X jiH - X y |

|

4. |

Средний |

С |

3 |

X cj - Х ji < X x,ji |

X H < X jiH - X H |

|

5. |

Хороший |

Х |

4 |

XX,ji - xji < XB,ji |

XH < X ji H - XH |

|

6. |

Высокий |

В |

5 |

XB,ji - Xji < XBB,ji |

0 < X jiH - X H |

|

7. |

Весьма высокий |

ВВ |

6 |

Xji 2 XBB,ji |

X jiH = X HB = 0 |

Все индикаторы, выраженные в именованных (натуральных) единицах, переводятся в нормализованную форму, т.е. в относительные показатели согласно следующим правилам:

если

если

Xji 2 XBB,ji, то

Xji < XBB,ji, то

x НН = 0;

„Н XBB,ji - Xji

Xji =

XBB,ji - XC,ji

^ (1)

если

Xji ^ X BB,ji. то Xji = 0;

если Xji > XBBji, то Xji

Xji - XBB,ji

> (2)

где:

XC,ji - XBB,ji

Xji — фактическое значение индика

тивного показателя i для территории j , выраженное в именованных единицах;

X j — нормализованное значение ин-

дикатора i для территории j , отн. ед.;

x BBji — пороговое значение индикатора i для территории j , пограничное между высоким и весьма высоким уровнем демографической составляющей человеческого капитала, выраженное в именованных единицах;

xc ji — пороговое значение индикативного показателя i для территории j , пограничное между средним и хорошим уровнем демографической составляющей человеческого капитала, выраженное в именованных единицах.

По соотношению (1) нормали -зованные оценки определяются в случае, когда в исходной (именованной) системе единиц увеличение значения индикатора ведет к улучшению состояния демографической составляющей человеческого капитала (индикаторы «возрастающего» типа), а по соотношению (2) — к ухудшению ее состояния (индикаторы «убывающего» типа).

В соотношениях (1) и (2) для упрощения записи опущен индекс t — период времени.

После оценки состояния по частным индикаторам определяется состояние по синтетическим индикаторам и в целом по демографической составляющей человеческого капитала.

Нормализованные оценки синтетического индикатора получены путем расчета средневзвешенной нормализованной оценки, где в качестве весов выступают балльные оценки уровня состояния индикаторов (см. табл. 1), по следующей формуле:

kj

Z b ji X H

C kj = n " ’ (3)

Z b ji i = 1 где:

C ji — нормализованная оценка состояния k -го синтетического индикатора для территории j , отн. ед.;

Nki — количество индикаторов в k -м синтетическом индикаторе для территории j , ед.;

b ji — балльная оценка уровня состояния индикаторов.

Выделение указанных ранее качественных уровней демографической составляющей человеческого капитала требует решения задачи классификации состояния человеческого капитала по значениям его индикативных показателей.

С этой целью определяются пороговые значения индикаторов, которые означают достижение пограничного состояния между двумя смежными качественно различаю- щимися уровнями состояния объекта по рассматриваемой составляющей.

Отнесение объектов к тому или иному состоянию производится путем формирования и экспертного анализа обучающей выборки наблюдений. Задача установления пороговых значений для индикаторов и классификации наблюдений взаимосвязаны — чтобы определить пороги, надо знать первоначальную классификацию наблюдений по уровням состояния, чтобы классифицировать наблюдения по уровню состояния, надо знать пороговые значения индикаторов.

Поэтому процесс установления пороговых значений и классификации наблюдений в обучающей выборке — итерационный процесс, требующий накопления баз данных и баз знаний по оценкам объекта.

Отправными точками установления пороговых уровней являются:

-

• ориентиры социально-экономического развития страны,

-

• программы перспективного развития территорий,

-

• показатели ведущих развитых и развивающихся стран мира,

-

• международные стандарты уровня и качества жизни и т.п.

Оценки состояния изучаемого объекта с помощью изложенного методического инструментария позволяют провести углубленный анализ ретроспективного и текущего состояний, а при наличии прогнозных значений индикаторов — перспективного состояния демографической составляющей человеческого капитала регионов России и в разрезе формирующих ее качественных характеристик.

Предложенный подход является инструментом, обеспечивающим возможность разработки предложений по формированию нового уровня демографического развития, нового качества человеческого капитала и по управлению им для каждой территории.

Динамика демографических процессов в России схожа с общеевропейскими тенденциями: убыль и старение населения, изменение структуры семьи, низкий уровень рождаемости и пр. Отличительной российской чертой является скорость, с которой сокращается население, и масштаб депопуляции, которая была вызвана кризисом в экономике и социальной сфере, политической нестабильностью в стране в 90-х годах прошлого века. Результатом происходивших процессов стали резкое снижение рождаемости в период 1990-2000 гг. и рост уровня смертности, пик которого пришелся на середину этого периода.

Начиная с 1992 г., когда впервые уровень смертности превысил уровень рождаемости, население России сократилось к 2000 г. на 6,8 млн человек, а к 2011 г. – на 13,4 млн человек.

Согласно прогнозам, процесс депопуляции населения России будет продолжаться [7, 8, 9, 10].

На начало 2012 г. численность населения Российской Федерации составила 143 056 тыс. человек [11].

По средним вариантам прогнозов к 2030 г. население России, начиная с текущего года, может сократиться на 3,7-6,6 млн человек, к 2050 г. – на 15,3-16,9 млн человек (табл. 2).

Таблица 2

Прогнозы численности населения России (2010 г.), тыс. человек

|

Источник |

Варианты прогноза |

2020 г. |

2025 г. |

2030 г. |

Естест. прирост с 2012 г. |

2050 г. |

Естест. прирост с 2012 г. |

|

Высокий |

145 307 |

146 654 |

147 589 |

4 533 |

- |

- |

|

|

Росстат |

Средний |

141 908 |

140 916 |

139 372 |

-3 684 |

- |

- |

|

Низкий |

137 015 |

132 723 |

127 910 |

-15 146 |

- |

- |

|

|

PRB (USA) |

- |

- |

140 800 |

- |

- |

127 800 |

-15 256 |

|

Высокий |

144 334 |

- |

143 742 |

686 |

145 257 |

2 201 |

|

|

ООН |

Средний |

141 022 |

- |

136 429 |

-6 627 |

126 188 |

-16 868 |

|

Низкий |

137 710 |

- |

129 126 |

-13 930 |

108 941 |

-34 115 |

Источники: Росстат. Демографический прогноз до 2030 г. Изменение численности населения по вариантам прогноза; Population Reference Bureau. 2012 World Population Data Sheet; World Population Prospects: The 2010 Revision

Оценивая динамику естественного прироста населения регионов России с точки зрения состояния человеческих ресурсов, стоит отметить, что за прошедшие 11 лет убыль населения сократилась во всех регионах России. Что касается Северо-Кавказского ФО, то там всегда рождаемость была выше смертности, и это единственный регион, в котором в настоящее время, естественный прирост населения соответствует весьма высокому уровню человеческого капитала (табл. 3).

Помимо территорий СевероКавказского ФО (за исключением Ставропольского края), весьма высокие значения индикатора естественного прироста населения (более 2‰) наблюдаются в ряде других республик (кроме республик При- округах, а также в Забайкальском волжского ФО) и в автономных крае.

Таблица 3

Оценка состояния человеческих ресурсов по коэффициенту естественного прироста населения (‰), 2000 г., 2011 г.

|

Федеральные округа |

2000 г. |

2011 г. |

||||

|

Коэффициент, ‰ |

Состояние |

Ранг региона |

Коэффициент, ‰ |

Состояние |

Ранг региона |

|

|

Центральный ФО |

-9,6 |

ВН |

8 |

-3,2 |

Н |

8 |

|

Северо-Западный ФО |

-8,7 |

ВН |

7 |

-2,5 |

Н |

7 |

|

Южный ФО |

-6,4 |

ВН |

5 |

-1,9 |

У |

5 |

|

Северо-Кавказский ФО |

1,9 |

В |

1 |

8,9 |

ВВ |

1 |

|

Приволжский ФО |

-6,5 |

ВН |

6 |

-1,9 |

У |

6 |

|

Уральский ФО |

-5,2 |

ВН |

4 |

1,5 |

В |

2 |

|

Сибирский ФО |

-4,9 |

ВН |

3 |

0,3 |

Х |

3 |

|

Дальневосточный ФО |

-3,5 |

ВН |

2 |

-0,2 |

С |

4 |

Примечание: здесь и далее уровни состояния индикаторов человеческого капитала: ВН – весьма низкий, Н – низкий, У – удовлетворительный, С – средний, Х – хороший, В – высокий, ВВ – весьма высокий.

Значения естественного прироста населения, соответствующие высокому уровню человеческих ресурсов, зафиксированы в Москве, Астраханской и Иркутской областях, республиках Татарстан и Хакасия; хорошему – в Удмуртской Республике и Республике Коми, Красноярском и Приморском краях, Томской области;

среднему – в Ставропольском и Пермском краях, Чувашской Республике, Мурманской, Оренбургской, Свердловской, Челябинской, Новосибирской и Омской областях; удовлетворительному – в Санкт-Петербурге, республиках Адыгея и Марий Эл, Краснодарском и Алтайском краях, Архангельской, Калининградской, Амурской, Камчатской, Магаданской областях, Еврейской автономной области.

Во всех остальных субъектах РФ убыль населения соответствует низкому и весьма низкому уровню состояния человеческих ресурсов (более -2,2‰).

Индикатор удельной численности населения моложе трудоспособного возраста. В табл. 4 приведены данные о возрастной структуре населения России по среднему варианту прогнозов Росстата.

Согласно прогнозу численность населения трудоспособного возраста за период 2012-2030 гг. снизится с 61% до 55% в структуре населения, или на 10 млн человек. Продолжится старение население России: в 2012 г. доля лиц старше трудоспособного возраста составляет 22,4%, а к 2030 г. увеличится до 28,5%.

Доля детей значительно меняться не будет, и при сохранении современных тенденций несколько снизится. Следствием этого процесса станет резкий (к 2025 г. почти 30%) рост демографической нагрузки на трудоспособное население страны.

Наблюдаемые изменения в возрастной структуре населения России вызывают целый ряд социально-экономических проблем. Так, растущая численность пенсионеров влияет на финансовое положение Пенсионного фонда

России и ставит вопросы о повышении страховой тарифной ставки или пенсионного возраста, о проблемах трудоустройства, поддержания здоровья и лечения данной категории населения [12].

Таблица 4

Прогноз численности населения по отдельным возрастным группам и коэффициент демографической нагрузки

|

Возрастные группы населения |

2012 г. |

2020 г. |

2025 г |

2030 г. |

||||

|

тыс. человек |

% |

тыс. человек |

% |

тыс. человек |

% |

тыс. человек |

% |

|

|

Все население, 143 056 100 141 908 100 140 916 100 139 372 100 в том числе: моложе трудоспособного 23 543 16,6 25 935 18,3 25 148 17,8 22 845 16,4 трудоспособного возраста 86 650 61,0 79 033 55,7 77 148 54,8 76 771 55,1 старше трудоспособного 31 871 22,4 36 940 26,0 38 620 27,4 39 756 28,5 Коэффициент на 1000 лиц трудоспособного возраста приходится нетрудоспособных демографической нагрузки 640 795 827 816 |

||||||||

Источник: Демографический прогноз до 2030 г. Изменение численности населения по вариантам прогноза.

За исследуемый период доля населения моложе трудоспособного возраста в общей численности населения РФ сократилась в среднем на 3,5%. В большинстве ФО в 2011 г. по сравнению с 2000 г. этот показатель качества человеческих ресурсов снизился.

Не отмечается значений индикатора, соответствующих не только высокому, но и среднему уровню (табл. 5).

Таблица 5

Оценка состояния человеческих ресурсов по численности населения моложе трудоспособного возраста (чел. / 1 000 человек населения), 2000 г., 2011 г.

|

Федеральные округа |

2000 г. |

2011 г. |

||||

|

чел. / 1 000 человек населения |

Состояние |

Ранг региона |

чел. / 1 000 человек населения |

Состояние |

Ранг региона |

|

|

Центральный ФО |

16,86 |

ВН |

8 |

14,11 |

ВН |

8 |

|

Северо-Западный ФО |

17,99 |

ВН |

7 |

14,41 |

ВН |

7 |

|

Южный ФО |

19,71 |

ВН |

6 |

16,20 |

ВН |

5 |

|

Северо-Кавказский ФО |

27,78 |

С |

1 |

24,35 |

У |

1 |

|

Приволжский ФО |

20,33 |

Н |

5 |

16,17 |

ВН |

6 |

|

Уральский ФО |

20,57 |

Н |

4 |

17,32 |

ВН |

3 |

|

Сибирский ФО |

21,23 |

Н |

3 |

17,80 |

ВН |

2 |

|

Дальневосточный ФО |

21,36 |

Н |

2 |

17,31 |

ВН |

4 |

По субъектам РФ картина выглядела в 2011 г. следующем образом:

-

• высокий уровень наблюдался лишь в Чеченской Республике (около 34,5%),

-

• хороший — в Республике Тыва (более 31%);

-

• средний — в республиках Дагестан и Ингушетия (28%-30%);

-

• удовлетворительный — в Республике Алтай (более 25%):

-

• низкий — в Ненецком АО, Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской республиках, республиках Калмыкия и Северная Осетия (20-23%).

В остальных 66 субъектах РФ этот индикатор имел весьма низкое значение.

Индикатор уровня заболеваемости населения характеризует состояние здоровья. За период 20002010 гг. общее число зарегистриро- ванных больных с впервые установленным диагнозом увеличилось на 5%, а удельный показатель (на 1 000 человек населения) вырос на 15%. Несмотря на то, что регистрируемый уровень заболеваемости в значительной мере зависит от охвата населения медицинским наблюдением (доступности медицинской помощи), рост заболеваемости по большинству основных классов болезней говорит об ухудшении состояния здоровья, в том числе за счет старения населения [13].

Состояние человеческих ресурсов по данному индикатору в большинстве федеральных округов не изменилось; в Южном ФО оценка повысилась, а в СевероКавказском ФО снизилась со средней оценки до удовлетворительной (табл. 6).

Таблица 6

Оценка состояния человеческих ресурсов по уровню (первичной) заболеваемости населения (чел. / 1 000 чел. населения), 2000 г., 2011 г.

|

Федеральные округа |

2000 г. |

2011 г. |

||||

|

чел. / 1 000 человек населения |

Состояние |

Ранг региона |

чел. / 1 000 человек населения |

Состояние |

Ранг региона |

|

|

Центральный ФО |

708,5 |

ВН |

3 |

727,5 |

ВН |

3 |

|

Северо-Западный ФО |

763,0 |

ВН |

6 |

873,0 |

ВН |

7 |

|

Южный ФО |

641,9 |

ВН |

2 |

655,6 |

Н |

2 |

|

Северо-Кавказский ФО |

509,8 |

С |

1 |

586,7 |

У |

1 |

|

Приволжский ФО |

798,0 |

ВН |

8 |

883,8 |

ВН |

8 |

|

Уральский ФО |

791,1 |

ВН |

7 |

825,7 |

ВН |

4 |

|

Сибирский ФО |

741,6 |

ВН |

5 |

836,2 |

ВН |

5 |

|

Дальневосточный ФО |

740,9 |

ВН |

4 |

860,8 |

ВН |

6 |

В 2011 г. в разрезе субъектов РФ складывалась следующая картина. Отсутствовали значения индикатора, соответствующих весьма высокому уровню демографической составляющей человеческого капитала. Значения, соответствующие высокому уровню, зафиксированы лишь в КабардиноБалкарской Республике (зарегистрировано 405 больных с диагнозом, установленным впервые в жизни на 1000 человек населения); хорошему – только в Карачаево-Черкесской Республике (450 больных); среднему – в Чеченской Республике и Ставропольском крае (менее 535 больных); удовлетворительному – в Республике Тыва, Краснодарском крае, Воронежской, Калининградской и Курской областях (550–605 больных); низкому – в Республике Северная Осетия, Липецкой и Московской областях (640–680 больных).

В остальных регионах значения индикатора соответствуют весьма низкому уровню демографической составляющей человеческого капитала.

Результаты оценки по синтетическому индикатору состояния человеческих ресурсов (нормализованная оценка, НО) приведены в табл. 7. Чем ниже значение нормализованной оценки, тем выше уровень состояния человеческих ресурсов.

Таблица 7

Нормализованная оценка синтетического индикатора «Состояние человеческих ресурсов», 2000 г., 2011 г.

|

Федеральные округа |

2000 г. |

2011 г. |

||||

|

Состояние |

НО |

Ранг региона |

Состояние |

НО |

Ранг региона |

|

|

Центральный ФО |

ВН |

2,188 |

5 |

ВН |

2,086 |

7 |

|

Северо-Западный ФО |

ВН |

2,247 |

7 |

ВН |

2,165 |

8 |

|

Южный ФО |

ВН |

1,978 |

3 |

Н |

1,765 |

2 |

|

Северо-Кавказский ФО |

С |

0,704 |

1 |

У |

1,161 |

1 |

|

Приволжский ФО |

ВН |

2,249 |

8 |

ВН |

2,075 |

6 |

|

Уральский ФО |

ВН |

2,192 |

6 |

ВН |

2,023 |

5 |

|

Сибирский ФО |

ВН |

2,039 |

4 |

ВН |

1,962 |

4 |

|

Дальневосточный ФО |

ВН |

1,870 |

2 |

ВН |

1,943 |

3 |

Примечание. НО – нормализованная оценка уровня состояния индикаторов.

Состояние демографической составляющей человеческого капитала по синтетическому индикатору состояния человеческих ресурсов, рассчитанное на основе показателей естественного движения населения, доли населения в возрасте до 15 лет и уровня здоровья за одиннадцатилетний период, изменилось в разных направлениях. В большинстве федеральных округов его уровень снизился, а в Северо-Кавказском и Дальневосточном ФО – наоборот вырос. И если в последнем регионе состояние человеческих ресурсов по-прежне- му соответствует весьма низкому уровню, то в Северо-Кавказском ФО его оценка снизилась со средней до удовлетворительной.

В лучшую сторону изменились оценки Южного и Приволжского ФО.

В подавляющем большинстве субъектов РФ в 2011 г. состояние человеческих ресурсов оценивается на весьма низком уровне. Десять регионов характеризуются низким показателем – республики Адыгея, Бурятия, Калмыкия, Дагестан, Ингушетия, Северная Осетия, Краснодарский и Ставропольский края,

Томская область и Еврейская автономная область; удовлетворительным – Кабардино-Бал-карская и Карачаево-Черкесская республики; средним – Республика Тыва; хорошим – Чеченская Республика.

Среди субъектов РФ с бедственным состоянием человеческих ресурсов стоит отметить Рязанскую, Ярославскую, Смоленскую, Брянскую, Новгородскую, Нижегородскую, Орловскую, Тверскую, Владимирскую и Ивановскую области. Все области (за исключением Нижегородской) входят в состав Центрального ФО.

Воспроизводственный потенциал населения характеризуется индикаторами ожидаемой продолжительности жизни и смертности населения.

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении2(ОПЖ) в 2011 г. в России составляла 69,9 лет, что в среднем на 8 лет ниже, чем в наиболее развитых стран мира [14]. За последние 11 лет ОПЖ в среднем увеличилась на 4,6 года (против 65,3 лет в 2000 г.). При этом разница в показателях ОПЖ мужчин и женщин оста е тся огромной – 12 лет. Положительную динамику показателя ОПЖ по федеральным округам наглядно демонстрирует табл. 8.

В 2011 г. самый высокий показатель ОПЖ был в Республике Ингушетия (79,7 года), который соответствует весьма высокому уровню состояния воспроизводственного потенциала. Высокий уровень ОПЖ наблюдался в Москве (75,1 года), хороший (73,2-74,9 года) в Санкт-Петербурге, Ямало-Ненецком АО, республиках Дагестан и Чеченской. Остальные субъекты РФ характеризуются относительно невысокими оценками.

Среди регионов с самыми низкими значениями ОПЖ населения, помимо территорий с суровыми природно-климатическими условиями (северные и приближенные к северным по условиям проживания территории и некоторые территории Дальнего Востока), находятся Владимирская, Смоленская, Тверская, Псковская и Новгородская области.

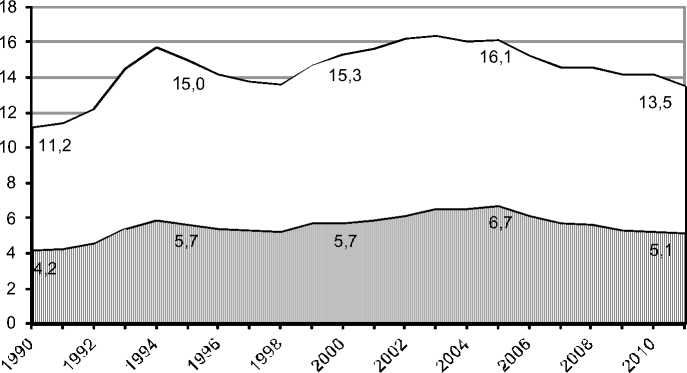

Общий коэффициент смертности населения и коэффициент смертности населения в возрасте моложе пенсионного. Динамика этих показателей в среднем по стране представлена на рис 2. С 2005 г. наметилась тенденция к снижению обоих показателей.

За период 2000-2011 гг. уровень общей смертности и в возрасте моложе трудоспособного во всех федеральных округах за исключением Дальневосточного ФО снизился, и в половине из них не только повысилась качественная оценка состояния, но и ранг региона (см. табл. 9).

Самая низкая смертность населения выявлена в субъектах Северо-Кавказского ФО, из них – в Чеченской Республике, в республиках Дагестан и Ингушетия (общие коэффициенты смертности составляют 4,1–5,6‰ и коэффициенты смертности в возрасте моложе пенсионного – 1,8–2,2‰).

В подавляющем большинстве регионов общие коэффициенты смертности соответствуют низкому уровню состояния воспроизводственного потенциала (12,4–14,8‰).

Самый высокий уровень общей смертности в Рязанской, Костромской, Смоленской, Курской, Ивановской, Владимирской, Тульской, Новгородской, Тверской и Псковской областях (16,5-19,4‰).

Таблица 8

Оценка воспроизводственного потенциала по индикатору ожидаемой продолжительности жизни при рождении, лет

На 1000 человек населения

Общие коэффициенты смертности населения, умерших /1000 человек населения

|

Федеральные округа |

2000 г. |

2011 г. |

||||

|

ОПЖ, лет |

Состояние |

Ранг региона |

ОПЖ, лет |

Состояние |

Ранг региона |

|

|

Центральный ФО |

66,1 |

ВН |

6 |

70,6 |

У |

7 |

|

Северо-Западный ФО |

64,5 |

ВН |

3 |

69,8 |

У |

4 |

|

Южный ФО |

66,6 |

Н |

7 |

70,6 |

У |

6 |

|

Северо-Кавказский ФО |

69,4 |

У |

8 |

73,5 |

Х |

8 |

|

Приволжский ФО |

65,5 |

ВН |

5 |

69,6 |

У |

3 |

|

Уральский ФО |

64,6 |

ВН |

4 |

69,9 |

У |

5 |

|

Сибирский ФО |

63,7 |

ВН |

2 |

68,4 |

Н |

2 |

|

Дальневосточный ФО |

63,2 |

ВН |

1 |

67,4 |

Н |

1 |

Коэффициенты смертности населения в возрасте моложе пенсионного, умерших /1000 человек моложе пенсионного возраста

Рис. 2. Коэффициенты смертности населения в 1990-2011 гг. [15]

Таблица 9

Оценка состояния воспроизводственного потенциала по общему коэффициенту смертности и коэффициенту смертности населения, не достигшего пенсионного возраста (%о)

|

Федеральные округа |

Общий коэффициент смертности |

Коэффициент смертности населения, не достигшего пенсионного возраста |

||||||||||

|

2000 г. |

2011 г. |

2000 г. |

2011 г. |

|||||||||

|

‰ |

Состояние |

Ранг |

‰ |

Состояние |

Ранг |

‰ |

Состояние |

Ранг |

‰ |

Состояние |

Ранг |

|

|

ЦФО |

17,0 |

ВН |

8 |

14,0 |

Н |

6 |

5,83 |

Н |

4 |

5,05 |

У |

4 |

|

С-ЗФО |

16,4 |

ВН |

7 |

14,0 |

Н |

7 |

6,64 |

ВН |

8 |

5,44 |

Н |

6 |

|

ЮФО |

15,0 |

ВН |

5 |

13,7 |

Н |

4 |

5,13 |

У |

2 |

4,58 |

У |

2 |

|

С-КФО |

9,8 |

С |

1 |

8,4 |

С |

1 |

2,91 |

Х |

1 |

2,81 |

Х |

1 |

|

ПФО |

15,3 |

ВН |

6 |

14,3 |

Н |

8 |

5,62 |

Н |

3 |

5,43 |

Н |

5 |

|

УФО |

14,4 |

Н |

3 |

12,7 |

Н |

2 |

5,88 |

Н |

5 |

4,98 |

У |

3 |

|

СФО |

14,6 |

Н |

4 |

13,8 |

Н |

5 |

6,30 |

Н |

6 |

5,78 |

Н |

7 |

|

ДВФО |

13,2 |

Н |

2 |

13,4 |

Н |

3 |

6,37 |

Н |

7 |

6,42 |

ВН |

8 |

Несколько иная картина складывается по уровню смертности населения моложе пенсионного возраста. Здесь самые высокие показатели зафиксированы в Смоленской, Тверской, Кемеровской, Сахалинской, Тюменской (без АО) областях, в Еврейской автономной области, Новгородской, Псковской, Магаданской областях и Чукотском АО (7-10,5‰).

Результаты оценки состояния синтетического индикатора воспроизводственного потенциала населения (НО) приведены в табл. 10. Второй синтетический индикатор – воспроизводственный потенциал населения демонстрирует положительную динамику во всех федеральных округах. Однако для большей части субъектов РФ он характеризуется низким уровнем (47 из 83-х).

Всего 11 регионов имеют удовлетворительную оценку – Санкт-Петербург, республики Адыгея, Башкортостан, Калмыкия и Саха (Якутия), Краснодарский и Ставропольский края, Белгородская,

Волгоградская, Ростовская и Томская области; среднюю оценку получили Москва, КабардиноБалкарская, Карачаево-Черкесская республики и Республика Северная Осетия, Ханты-Мансийский АО и Ямало-Ненецкий АО; хорошую – Чеченская Республика, высокую – республики Дагестан и Ингушетия.

Субъекты РФ с самым бедственным состоянием воспроизводственного потенциала – Камчатская область, Республика Тыва, Тульская, Смоленская, Магаданская области, Еврейская автономия и Тверская область, Чукотский АО, Новгородская и Псковская области.

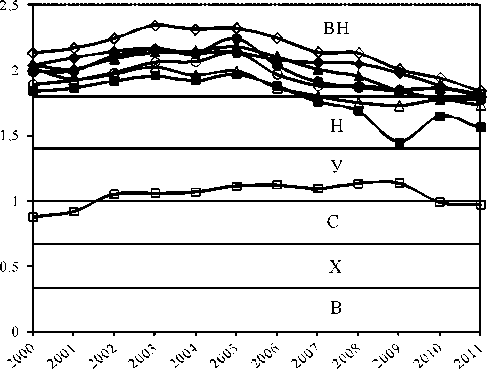

Результаты расчета динамики состояния демографической составляющей человеческого капитала по федеральным округам РФ приведены на рис. 3.

Во всех федеральных округах РФ, за исключением Северо-Кавказского ФО, оценка состояния демографической составляющей человеческого капитала колеблется в границах весьма низкого и низкого уровней.

Таблица 10

Нормализованная оценка синтетического индикатора «Воспроизводственный потенциал населения», 2000 г., 2011 г.

Центральный федеральный округ

Южный федеральный округ Приволжский федеральный округ Сибирский федеральный округ

Северо-Западный федеральный округ

Северо-Кавказский федеральный округ

Уральский федеральный округ

Дальневосточный федеральный округ

|

Федеральные округа |

2000 г. |

2011 г. |

||||

|

Состояние |

НО |

Ранг региона |

Состояние |

НО |

Ранг региона |

|

|

Центральный ФО |

ВН |

1,879 |

4 |

У |

1,380 |

5 |

|

Северо-Западный ФО |

ВН |

2,009 |

1 |

Н |

1,464 |

4 |

|

Южный ФО |

Н |

1,675 |

7 |

У |

1,313 |

7 |

|

Северо-Кавказский ФО |

У |

1,010 |

8 |

Х |

0,649 |

8 |

|

Приволжский ФО |

Н |

1,790 |

6 |

Н |

1,490 |

3 |

|

Уральский ФО |

ВН |

1,825 |

5 |

У |

1,328 |

6 |

|

Сибирский ФО |

ВН |

1,935 |

2 |

Н |

1,553 |

2 |

|

Дальневосточный ФО |

ВН |

1,899 |

3 |

Н |

1,666 |

1 |

Рис. 3. Динамика состояния демографической составляющей человеческого капитала федеральных округов РФ за период 2000-2011 гг.

Незначительное улучшение состояния наблюдается в Уральском ФО и Южном ФО, которые еще в 2007 г. перешли в зону низкого уровня.

В табл. 11 приведены две группы субъектов РФ (по 15 регионов в каждой): с самым низким и с относительно высоким уровнем демографической составляющей человеческого капитала.

Самый низкий уровень демографического развития в большинстве регионов Центрального ФО, несмотря на то, что население округа имеет относительно благоприятные условия проживания. Среди 15 регионов с самым низким уровнем демографического развития всего шесть территорий входит в другие федеральные округа.

Среди 15 территорий России с относительно высоким уровнем демографического развития, хорошую оценку демографической составляющей человеческого капитала имеет только население Чеченской Республики, за ней следует

Карачаево-Черкесская Республика со средним уровнем демографического развития и пять регионов Северо-Кавказского ФО с удовлетворительной оценкой. Однако больше половины регионов из представленных в этой группе, имеют низкую оценку. Среди них ведущие с точки зрения социально-экономического развития субъекты РФ – Москва, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий АО, Томская область. Такая картина говорит сама за себя.

Таблица 11

Субъекты Российской Федерации с разным уровнем состояния демографической составляющей человеческого капитала в 2011 г.

|

Субъекты РФ |

НО |

Состояние |

Субъекты РФ |

НО |

Состояние |

||

|

Относительно высокий уровень |

Самый низкий уровень |

||||||

|

1 |

Чеченская Республика |

0,434 |

Х |

69 |

Кировская область |

2,001 |

ВН |

|

2 |

Карачаево-Черкесская Республика |

0,961 |

С |

70 |

Чукотский авт. округ |

2,019 |

ВН |

|

3 |

Кабардино-Балкарская Республика |

1,007 |

У |

71 |

Забайкальский край |

2,020 |

ВН |

|

4 |

Республика Дагестан |

1,224 |

У |

72 |

Костромская область |

2,048 |

ВН |

|

5 |

Республика Северная Осетия |

1,276 |

У |

73 |

Рязанская область |

2,078 |

ВН |

|

6 |

Ставропольский край |

1,296 |

У |

74 |

Брянская область |

2,091 |

ВН |

|

7 |

Республика Ингушетия |

1,304 |

У |

75 |

Орловская область |

2,097 |

ВН |

|

8 |

Республика Калмыкия |

1,411 |

Н |

76 |

Нижегородская область |

2,129 |

ВН |

|

9 |

Краснодарский край |

1,419 |

Н |

77 |

Тульская область |

2,133 |

ВН |

|

10 |

Ямало-Ненецкий АО |

1,476 |

Н |

78 |

Ивановская область |

2,157 |

ВН |

|

11 |

г. Москва |

1,507 |

Н |

79 |

Смоленская область |

2,165 |

ВН |

|

12 |

Томская область |

1,573 |

Н |

80 |

Владимирская область |

2,181 |

ВН |

|

13 |

Республика Тыва |

1,554 |

Н |

81 |

Тверская область |

2,259 |

ВН |

|

14 |

Ханты-Мансийский АО |

1,555 |

Н |

82 |

Псковская область |

2,279 |

ВН |

|

15 |

Республика Адыгея |

1,565 |

Н |

83 |

Новгородская область |

2,319 |

ВН |

Демографическая проблема в современной России – одна из наиболее острых, от ее решения зависят перспективы экономического роста страны, геополитическая стабильность, социально-экономическое развитие и качество жизни населения.

Продолжающаяся убыль населения России, вызванная низкой рождаемостью и слишком высокой для развитых стран смертностью, становится фактором, угрожающим национальной безопасности государства.

Список литературы Региональные особенности демографической составляющей человеческого капитала

- Гурбан И.А., Мызин А.Л. Системная диагностика состояния человеческого капитала регионов России: методологический подход и результаты оценки//Экономика региона. -2012. -№ 4. -С. 32-39.

- Васильева Е.В., Куклин А.А., Леонтьева А.Г. Социальная защита населения, ее роль в повышении качества жизни в регионах России//Уровень жизни населения регионов России. -2010. -№ 9. -С. 22-31.

- Мызин А.Л., Мезенцев П.Е., Денисова О.А., Пыхов П.А. Сравнительная оценка энергоинвестиционной привлекательности регионов: метод и апробация//Экономика региона. -2007. -№ 4. -С. 207-220.

- Агарков Г.А., Найденов А.С., Чусова А.Е. Оценка тенденций развития теневой экономики Свердловской области//Экономика региона. -2010. -№ 4. -С. 139-145.

- Прогнозирование социально-экономического развития региона. Монография/под ред. В.А. Черешнева, А.И. Татаркина, С.Ю. Глазьева. -Екатеринбург: Институт экономики УрО РАН, 2011. -1104 с.

- Регионы России. Социально-экономические показатели. 2011: Стат. сб./Росстат. -М., 2011. -990 с.

- Демографический прогноз до 2030 г. Изменение численности населения по вариантам прогноза [Электронный ресурс]/Режим доступа: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/demo/progn1.htm

- Population Reference Bureau. 2012 World Population Data Sheet [Электронный ресурс]/Режим доступа: http://www.prb.org/pdf12/2012-population-data-sheet_ eng.pdf

- World Population Prospects: The 2010 Revision [Электронный ресурс]/Режим доступа: http://esa.un.org/wpp/unpp/panel_population.htm

- Римашевская Н.М., Доброхлеб В.Г., Медведева Е.И., Крошилин С.В. Демографический переход -специфика российской модели//Народонаселение. -2012. -№1. -С. 23-31.

- Оценка численности постоянного населения на 1 января 2011 года, на 1 января 2012 года и в среднем за 2011 год [Электронный ресурс]/Режим доступа: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/population/demography/#

- Доброхлеб В.Г. Направления социально-экономической модернизации в условиях старения населения//Народонаселение. -2012. -№2. -С. 12-15.

- Заболеваемость населения по основным классам, группам и отдельным болезням в 2000, 2009-2010 гг. [Электронный ресурс]/Режим доступа: http://www.gks.ru/bgd/regl/b11_34/IssWWW.exe/Stg/d01/01-01.htm.

- Естественное движение населения Российской Федерации в 2011 году. Росстат 2012. [Электронный ресурс]/Режим доступа: http://www.gks.ru/bgd/regl/b11_106/Main.htm

- Здравоохранение в России. Росстат 2011 [Электронный ресурс]/Режим доступа: http://www.gks.ru/bgd/regl/b11_34/IssWWW.exe/Stg/d01/01-87.htm