Региональные особенности количественных показателей женской преступности в южном макрорегионе России (в период 2002-2010 гг.)

Автор: Волобуева Екатерина Витальевна

Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica

Рубрика: Юридические науки

Статья в выпуске: 3, 2011 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена особенностям женской преступности в субъектах южного макрорегиона России, приводятся статистические данные абсолютных и относительных показателей женской преступности.

Субъекты федерации, женская преступность, криминологическое изучение, региональные особенности, динамика преступлений, удельный вес

Короткий адрес: https://sciup.org/14933218

IDR: 14933218 | УДК: 343.97

Текст научной статьи Региональные особенности количественных показателей женской преступности в южном макрорегионе России (в период 2002-2010 гг.)

Существенным элементом познания механизма женской преступности как целостного социально детерминированного явления и ее разновидностей (составных частей) является анализ фактора «территориальности», то есть определенных пространственных границ, в пределах которых имеются различные природные, экономические, социальные, политические, организационные, правовые, демографические, культурные и иные условия, определяющие состояние, структуру и динамику преступности в регионе, а также эффективность борьбы с ней. Нами предпринята попытка исследовать территориальную дифференциации количественных показателей женской преступности в южном макрорегионе Российской Федерации (далее по тексту – регион) [1].

Точкой отсчета нами взяты 2002 и 2003 гг., так как в этот период в регионе зафиксирован максимальный удельный вес женщин в числе выявленных лиц, совершивших преступление – 17,2 % и 16,3 % соответственно [2]. В тоже время, в эти же годы зарегистрировано минимальное за исследуемый период количество преступлений: в 2003 г. их было 288,4 тыс., а в 2002 г. – на 2,5 % меньше.

В 2005 г. количество зарегистрированных в регионе преступлений перевалило трехсоттысячную отметку и достигло своего апогея в 2006 г. (369,3 тыс. преступлений) с последующим снижением в 2007–2010 гг. Другими словами, в регионе сохранилась «волнообразная» тенденция, наблюдаемая в анализируемый период в целом в Российской Федерации – неуклонный рост числа зарегистрированных преступлений по 2006 г. включительно сменился периодом спада абсолютных показателей в 2007–2010 гг. Следовательно, на вопрос: «Есть ли рост преступности или его нет?» – применительно как к России, так и к региону не может быть однозначного ответа. Здесь все зависит от момента выбора базовых показателей.

Учитывая, что 2002 и 2003 гг. характеризовались наименьшим в исследуемом периоде числом зарегистрированных преступлений, можно сказать, что «всплеск» женской преступности наблюдался и в регионе, и в России в 2002 г.

В то же время, в общероссийском масштабе в последние годы наблюдалось постепенное снижение абсолютного числа выявленных за совершение преступлений женщин (с 204,9 тыс. в 2006 г. до 172,4 тыс. в 2010 г., темп снижения к 2006 г. составил – 15,9 %), а в регионе с 2005 по 2008 гг. данный абсолютный показатель, напротив, постоянно рос (с 18,5 тыс. в 2004 г. до 24,4 тыс. в 2008, темп прироста составил +31,9 %), лишь снизившись в 2010 г. (до 19,8 тыс., темп снижения по сравнению с 2008 г. соответственно – 19 %). Следовательно, в регионе в 2005–2008 гг. отмечен значительный, по сравнению с показателями в целом по Российской Федерацией, рост количества женщин-преступниц.

Если оценить состояние исследуемого сектора преступности по удельному весу выявленных женщин в общей массе выявленных преступников, то, как и в целом по стране, этот показатель изменялся в регионе неравномерно: довольно резкое снижение в 2004–2005 гг. (12,8 %) сменилось увеличением доли женщин-преступниц в 2006–2008 гг. (14–15,6 %) и небольшим ее уменьшением в 2010 г. (14,6 %).

Динамика состояния общей и женской преступности в исследуемых регионах, характеризуется «волнообразностью» и разнонаправленностью в различные периоды. Например, в 2010 г. по сравнению с 2003 г. зарегистрировано уменьшение количества преступлений в Чеченской Республике (– 36 %), Карачаево-Черкесской Республике (– 20 %), Республике Калмыкия (– 20 %), Ростовской области (– 13 %), Ставропольском крае (– 12 %) и Республике Адыгея (– 11 %). Эти республики нами объединены в группу регионов, в которых отмечено значительное снижение темпов роста преступности. В группу регионов с высоким темпом прироста зарегистрированных преступлений в анализируемый период вошли КабардиноБалкарская Республика (+ 28 %), Республика Ингушетия (+ 25 %), Краснодарский край (+ 13 %) и Астраханская область (+ 12 %). В третью группу со средним темпом прироста зарегистрированных преступле- ний вошли Республика Дагестан (+ 5 %), Волгоградская область (+ 3 %) и Республика Северная Осетия – Алания (+ 3 %).

На наш взгляд, характерными особенностями состояния преступности на юге России в 2003–2010 гг. является отсутствие единой тенденции в темпах ее прироста (снижения); несовпадение периодов подъема и спада абсолютного числа зарегистрированных преступлений среди самих субъектов, а также по сравнению с аналогичными показателями в целом по стране.

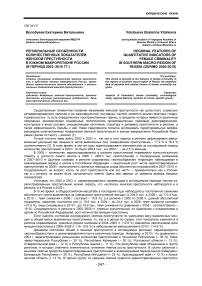

Представляются интересным показатели удельного веса (доли) выявленных женщин-преступниц в общей массе преступников в 2002–2010 гг., а также темпы прироста (снижения) указанного параметра в 2010 г. к уровню 2003 г., принятого за базовый (табл. 1).

Таблица 1 - Удельный вес женщин в числе выявленных за совершение преступлений лиц (Российская Федерация, субъекты южного региона, 2002-2009 гг., %)

|

2003 |

2004 |

2005 |

2006 |

2007 |

2008 |

2009 |

2010 / Темп прироста к 2003 г., +, – % |

|

|

Российская Федерация |

16,6 |

13,4 |

13,8 |

15,1 |

15,2 |

16,0 |

15,9 |

15,5 / –6,6 |

|

Республика Адыгея |

17,7 |

15,6 |

11,6 |

11,4 |

13,4 |

15,3 |

14,9 |

14,5 / –18 |

|

Республика Дагестан |

17,6 |

15,4 |

13,5 |

13,8 |

12,4 |

14,1 |

12,3 |

11,5 / –34,7 |

|

Республика Ингушетия |

11,6 |

12,1 |

13,8 |

12,6 |

10,9 |

13,4 |

9,6 |

10,4 / –10,3 |

|

Кабардино-Балкарская Республика |

13,1 |

12,2 |

13,6 |

12,2 |

14,5 |

14,4 |

15,0 |

17,1 / +30,5 |

|

Республика Калмыкия |

11,1 |

10,1 |

9,2 |

12,1 |

13,0 |

14,0 |

13,3 |

11,4 / +2,7 |

|

Карачаево-Черкесская Республика |

20,6 |

18,4 |

15,5 |

18,5 |

17,1 |

20,8 |

18,7 |

19,5 / –5,3 |

|

Республика Северная Осетия – Алания |

31,3 |

17,0 |

15,4 |

17,0 |

16,5 |

15,0 |

15,1 |

16,3 / –48 |

|

Чеченская Республика |

24,0 |

25,1 |

26,5 |

25,8 |

22,6 |

19,4 |

18,6 |

15,8 / –34 |

|

Краснодарский край |

14,6 |

11,2 |

12,8 |

14,2 |

14,7 |

15,4 |

15,1 |

13,9 / –4,8 |

|

Ставропольский край |

15,1 |

15,5 |

15,0 |

15,1 |

16,1 |

18,6 |

18,5 |

13,9 / –7,9 |

|

Астраханская область |

17,9 |

12,6 |

10,9 |

14,0 |

14,4 |

15,2 |

15,0 |

14,8 / –19 |

|

Волгоградская область |

17,0 |

12,5 |

11,8 |

14,3 |

15,7 |

14,4 |

15,3 |

14,3 / –15,9 |

|

Ростовская область |

15,7 |

10,9 |

11,1 |

12,0 |

13,8 |

14,9 |

14,4 |

14,2 / –9,6 |

Данные из таблицы позволяют выделить три группы субъектов в зависимости от соотношения удельного веса женщин, выявленных за совершение преступление, с аналогичными показателями в России. Первая группа регионов – это Чеченская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Северная Осетия – Алания и Ставропольский край, в которых на протяжении всего периода исследования доля женщин-преступниц остается достаточно высокой, несмотря на периоды снижения, причем в первых двух субъектах эта величина ни разу не снижалась до общероссийских значений, а в Северной Осетии – снижение зарегистрировано только в 2008–2009 гг. И это несмотря на то, что в 2010 г. по отношению к базовому 2003 г. в Республике Северная Осетия – Алания и Чеченской Республике наблюдался один из самых высоких темпов снижения удельного веса женщин-преступниц (–48 % и –34 % соответственно).

Во второй группе регионов величина удельного веса женщин-преступниц ни разу за исследуемый период не превышала эти же показатели по России – это Республика Калмыкия, Кабардино-Балкарская Республика и Ростовская область. Однако состояние женской преступности в Республике Калмыкия остается напряженным, поскольку в 2010 г. относительно 2003 г. отмечены высокие темпы прироста удельного веса женщин, выявленных за совершение преступлений, (+2,7 %) на фоне снижения за этот же период темпов роста зарегистрированных преступлений (–19,7 %). В Кабардино-Балкарской Республике отмечен стабильный рост удельного веса женщин-преступниц, что также не может не вызывать озабоченности.

Остальные субъекты региона (Республика Адыгея, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Республика Северная Осетия – Алания, Краснодарский край, Астраханская, Волгоградская и Ростовская области) включены нами в третью группу со средними и в целом сопоставимыми между собой показателями удельного веса женщин среди выявленных преступников, характеризующимися «синусоидальным» ростом и снижением с небольшими отклонениями от общероссийских. Причем нетрудно увидеть, что в этой группе находятся субъекты с различными темпами прироста (снижения) зарегистрированных преступлений и темпами роста (снижения) удельного веса женщин-преступниц, однако все они в «конечной»

точке исследования – в 2010 году практически оказались по удельному весу женщин-преступниц на отметке ниже аналогичного общероссийского показателя.

Исключение в третьей группе составляет Республика Адыгея, в которой удельный вес выявленных женщин, совершивших преступления, в 2003 г. был одним из наиболее высоких по региону (31,3 %). Однако впоследствии показатели удельного веса женщин-преступниц в этой республике приблизились к средним показателям третьей группы.

В целом в РФ и в регионе наблюдаются стабилизация удельного веса выявленных женщин-преступниц в «традиционных» для женской преступности пределах. Данные по удельному весу выявленных женщин-преступниц в южном регионе и в России также показывают, что ни в один из годов анализируемого периода усредненная доля выявленных преступниц в регионе не достигала общероссийских значений, что, безусловно, является положительным явлением. Тем не менее анализ динамики состояния женской преступности позволяет сформулировать тезис о начавшемся в регионе – с 2006 г. (в Российской Федерации с 2005 г.) периоде нарастания негативных тенденций в состоянии женской преступности.

Таким образом, межрегиональный подход при криминологическом изучении состояния, уровня, структуры, динамики преступности, ее прогнозировании и предупреждении продиктован объективной необходимостью, и представляет не только научный, но и практический интерес, способствует более целенаправленной и научно обоснованной организации противодействия преступным проявлениям любого вида.

Примечания: