Региональный опыт изучения и развития производительных сил (пример Республики Коми)

Автор: Лаженцев В.Н.

Журнал: Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз @volnc-esc

Рубрика: Региональная экономика

Статья в выпуске: 1 т.17, 2024 года.

Бесплатный доступ

Обращение к историческим примерам активного участия науки в решении проблем регионального развития в связи с общими национальными задачами предпринято как попытка извлечь положительный опыт преодоления трудностей экстраординарного характера. В статье речь идет об опыте деятельности Комиссии по изучению естественных производительных сил при главе Республики Коми (1993-2004 гг.), который представляет научный интерес по поводу использования результатов научно-исследовательской работы в стратегическом планировании и проектном управлении с учетом чрезвычайных обстоятельств, обусловленных резкой трансформацией экономического уклада России. В статье показано, что это происходит наиболее конструктивно, если научные и практические работники объединены организационно в рамках методологии «проблема - программа». Вторая линия анализа такого опыта заключается в выявлении соответствия научной трактовки понятия «производительные силы» и содержания государственных документов стратегического планирования. Чтобы вернуть производительные силы в систему «наука - практика», необходимо устранить подмену данного понятия ресурсами и производством и подобрать соответствующие показатели их измерения. Основным предметом такого измерения становится «сила», которая представлена как сила и результат природных процессов, научно-технического прогресса и новых форм организации производства.

Комиссия - форма организации решения народнохозяйственных проблем, производительные силы как природно-общественная категория, показатели измерения сил, перевод теоретических знаний в практику управления

Короткий адрес: https://sciup.org/147243376

IDR: 147243376 | УДК: 338.984 | DOI: 10.15838/esc.2024.1.91.4

Текст научной статьи Региональный опыт изучения и развития производительных сил (пример Республики Коми)

Курс на технологическую самодостаточность России обусловливает поиск оптимальных форм подключения экономики северных регионов к решению сложных народнохозяйственных проблем. Актуальной становится задача производства тех материалов, которые крайне необходимы для развития машиностроения, приборостроения, электронной и других отраслей обрабатывающей промышленности. Одновременно предстоит укрепить собственный потенциал регионов за счет активизации источников развития – труд, наука, образование, техника и технологии, территориальная организация хозяйства, а также движущих сил – профессионального интереса, институтов и отношений, разумных потребностей и т. п. Совершенствование социальноэкономических отношений «регион – страна» и «регион – население» в современных весьма сложных условиях жизнедеятельности сопряжено с мобилизацией интеллектуального, природного и производственного потенциала регионов – всего, что в прежние годы обозначалось понятием «производительные силы».

Возвращение данной категории в научный арсенал и в практику управления, но уже с пониманием ее специфики, явилось побудительным мотивом к написанию данной статьи. В статье поставлена цель показать необходимость включения научно-исследовательских работ (НИР) в сфере развития и размещения производительных сил в общую систему стратегического планирования на основании трех постулатов: 1) производительные силы есть способ преобразования природного в социальное, единство объективных и субъективных сторон труда, соединенных сквозными технологическими системами; 2) научные знания о производительных силах переводятся в область практической деятельности в соответствии с этапами решения конкретных проблем: научнопоисковым, научно-техническим и организационно-экономическим; 3) научные центры и институты Российской академии наук должны самостоятельно осуществлять предплановые и предпроектные прогнозы научно-технического и социально-экономического развития страны и ее регионов с сохранением специфического содержания тех или иных научных категорий и понятий.

Комиссия по изучению естественных производительных сил Республики Коми (КЕПС РК) – исторические факты

КЕПС РК – гражданская позиция. С учетом возрастающей роли субъектов РФ в управлении государством, а главное – в сдерживании разрушительного воздействия на экономику «шоковой терапии», проводимой федеральным правительством, в декабре 1992 года была образована Комиссия по изучению естественных производительных сил Республики Коми под председательством академика Н.П. Юшкина.

Основная задача КЕПС РК – системный анализ наличных природных и человеческих ресурсов, определение генеральных направлений социально-экономического развития республики с учетом общероссийских и региональных интересов. Немаловажной оказалась и ее миссия, о которой первоначально не задумывались, а именно – создание неформального коллектива единомышленников, стоящих на позициях эволюционных преобразований и нивелирования негативных последствий революционного насаждения рыночных отношений с упором на приватизацию государственной собственности в пользу частного капитала. КЕПС РК сдерживала (насколько это было посильно) не только экономическую пертурбацию, но и, образно говоря, «воспаление мозгов» под влиянием социально-политического хаоса.

Академик Н.П. Юшкин стоял на позиции общественного движения «Российские ученые социалистической ориентации (РУСО)», и это определенным образом сказалось на формировании идей и планов деятельности Комиссии. Дело в том, что рациональная организация производительных сил правомерно считалась одним из преимуществ социализма по сравнению с капитализмом, поскольку государственная собственность на ключевые источники развития и плановое хозяйство служила основой сбережения общественных ресурсов за счет межотраслевой кооперации и согласования технологических, экономических, экологических и социальных аспектов народного хозяйства.

Большое значение придавалось территориальной организации производительных сил в виде экономических районов и производственно-территориальных комплексов. Практически это выразилось в разработке и реа- лизации Плана ГОЭЛРО, в территориальном разрезе пятилеток, формировании программноцелевых территориально-производственных комплексов (ТПК) и в ряде других форм организации производства. Конечно, не все шло просто и гладко (и это автор отразил в статье, написанной по поводу столетия государственности Республики Коми) (Лаженцев, 2021), но идеи комплексности, эффективности и социальной справедливости в сознании многих научных и практических работников закрепились настолько прочно, что их трудно было вытравить пропагандой рыночных регуляторов, отражающих превосходство монетаризма над реальным проектированием и созданием хозяйственных комплексов. Хотя отметим и «успехи» такого рода пропаганды. Само понятие «производительные силы» было изъято из учебников, научных текстов и государственных документов по причине его принадлежности к марксизму.

Аналоги. При создании КЕПС РК невольно возникала аналогия с общероссийской Комиссией по изучению естественных производительных сил (КЕПС), созданной Императорской Санкт-Петербургской академией наук в 1915 году, под председательством академика В.И. Вернадского, в которую кроме штатных сотрудников входили научные общества, а также члены пяти министерств (финансов, торговли и промышленности, путей сообщения, морского, народного просвещения), Центрального военнопромышленного комитета, Главного управления землеустройства и земледелия.

Для формирования Комиссии в таком составе были существенные основания: экстремальные условия жизни и мобилизационной экономики военного времени, крайняя необходимость ускоренного создания новых производственных баз, осознание особой роли науки в совершенствовании технологических параметров отечественной индустрии, необходимость включения в хозяйство по сути всех природных элементов Периодической таблицы Менделеева. КЕПС России1 осуществляла активную экспедиционную работу, что непосредственно связано с развитием производительных сил Европейского Севера. Огромный вклад в научное обоснование освоения северных тер- риторий внесла экспедиция в Коми область под руководством академика А.П. Карпинского, президента АН СССР («Печорская бригада», 1933 г.) (Бровина, 2016; Рощевский и др., 2015). Научно-аналитические материалы экспедиции послужили отправной точкой для реализации ряда производственных проектов, в том числе по созданию в 1950-х гг. Северной угольнометаллургической базы (строительство завода по выпуску черных металлов в Череповце на основе коксующихся углей Воркуты, железных руд Карелии и Кольского полуострова, электроэнергии Рыбинской ГЭС)2.

Для организации научно-прикладных работ в рамках КЕПС РК был весьма полезен опыт деятельности Комиссии АН СССР по мобилизации ресурсов Урала, Западной Сибири и Казахстана на нужды обороны страны (1941–1944 гг.) под руководством академиков В.Л. Комарова и И.П. Бардина. Положительные моменты деятельности данной Комиссии: программноцелевой метод мобилизационной экономики, освоение научных знаний «с колес», карт-бланш в финансировании и материальнотехническом обеспечении программ исследований, напряженная работа и личная ответственность (Лаженцев, 2023).

Интерес представлял и местный опыт. Межведомственная комиссия по формированию Тимано-Печорского ТПК под председательством академика М.П. Рощевского (1978– 1990 гг.) служила примером всеобъемлющего охвата многочисленных научных дисциплин для решения конкретной производственноэкономической проблемы. Помехой ее деятельности была крутая политизация вокруг данного комплекса как ажиотажного объекта – директивы КПСС. Но все же в итоге ТПК удалось вписать в русло программно-целевого планирования, что впоследствии полностью перешло в идеологию работы КЕПС РК.

Три комиссии-аналога и КЕПС РК имели одно общее основание – они были созданы для решения задач чрезвычайного значения. Это вполне присуще военным годам и времени революционного реформирования, но даже период создания Тимано-Печорского ТПК, казалось бы спокойный, также можно характеризовать как весьма экономически напряженный. В 1970–80-е гг. в Советском Союзе была предпринята попытка преодолеть застой в экономике за счет концентрации ресурсов на ускоренном формировании программноцелевых территориально-производственных комплексов. Опыт трудных времен становится полезным каждый раз, когда возникает необходимость выбора нестандартных методов решения сложных проблем.

КЕПС РК – форма интеграции науки и практики

Опорная структура науки и практики. Со стороны науки для КЕПС РК опорной структурой был Коми научный центр УрО РАН . Это классический академический центр фундаментальных и прикладных исследований в области математики, физики, энергетики, химии, биологии, физиологии, наук о Земле, общественных и гуманитарных наук. Задача Комиссии заключалась в оценке получаемых здесь научных результатов и возможностей их использования на практике, то есть в выстраивании научного знания в определенном порядке. Предполагалось, что именно Комиссия способна сформировать тематический план прикладных научно-исследовательских работ для решения технологических и социально-экономических проблем (план не Коми НЦ, а правительства республики).

Со стороны практики опорной структурой для КЕПС РК стала Администрация Программы развития экономики Республики Коми (1993–2004 гг.). Коллегию Администрации возглавил Глава РК Ю.А. Спиридонов, дирекцию – И.Б. Гранович, затем Н.Н. Герасимов. Это уникальная оргструктура, единственная в России того времени, оформленная указом Президента РФ. Ее можно сравнить лишь с федеральной (США) корпорацией «Администрация долины реки Теннесси» (с 1933 г. по н. в.). Благодаря успешной деятельности Администрации Программы даже в условиях глубокого экономического кризиса в России удалось сдвинуть «с мертвой точки» вопросы строительства Средне-Тиманского бокситового рудника, Ярегского горнопромышленного (нефтетитанового) комбината, реконструкции Ухтинского нефтеперерабатывающего завода, приступить к освоению ряда месторождений Полярного Урала, ввести Кардиологический центр в Сыктывкаре и ряд объектов инфраструктуры сельских районов, спроектировать железную дорогу «Архангельск – Сыктывкар – Соликамск» («Белкомур»)3.

Последовательность движения по линии «наука – практика». Первоначально была сделана попытка правильной трактовки прикладной науки. Вариант первый. Если результат НИР можно сразу применить в каком-то практическом деле, то наука автоматически становится прикладной. Вариант второй. Прикладной является та часть науки, которая разрабатывает технологию перевода научного знания в область практики; это своего рода методология научно-практической деятельности по поводу трансформации знаний, актуализации проблем и выбора структур – аттракторов. Второй вариант для КЕПС РК оказался более подходящим, поскольку он соответствовал характеру решаемых проблем, когда сама проблема «проживает» последовательно научнопоисковую, научно-техническую и организационно-экономическую стадии (Преображенский, 1972, с. 16).

Проблемный подход к прогнозированию социально-экономического развития региона получил теоретическое подкрепление в виде схемы организационной деятельности, где анализ определяет исходную базу прогноза, концепция – набор целей (идеалов) и вектор движения, стратегия – средства достижения идеального состояния системы, программа – тактические методы и приемы реализации намеченных целей, проект – практическое решение конкретной задачи, мониторинг – контроль выполнения принятых решений (рис. 1).

Рис. 1. Организационно-деятельностная схема проектирования региональных хозяйственных систем

|

Виды анализа |

Этапы регулирования |

Ориентиры |

Документы |

|

Диагностический анализ Анализ приоритетных проблем Анализ выполнения программ Анализ тенденций |

Концептуирование Стратегирование Программирование Мониторинг |

Ценности Цели Проблемы, задачи Результат Последствия |

Концепция Стратегия Программы Проекты Отчеты по результатам мониторинга |

Источник: (Дмитриева, Лаженцев, 1996, с. 22).

Рис. 2. Научное и организационное сопровождение деятельности правительства Республики Коми в области стратегического планирования (1993–2004 гг.)

|

Документы планирования |

Исполнители |

|

Стратегия |

Коми НЦ УрО РАН + КЕПС РК |

|

Программа |

КЕПС РК + Администрация Программы |

|

Проект |

Администрация Программы + подрядчики |

Источник: составлено автором.

Практически проблемный подход был реализован в рамках взаимодействия КЕПС РК с Коми НЦ, Администрацией Программы и исполнителями конкретных проектов (рис. 2).

Своеобразной инвентаризацией проблем послужила разработанная в 1993–1994 гг. Коми НЦ и Ленпромстройпроектом «Схема развития и размещения производительных сил Республики Коми на период до 2010 г.». Схема была составлена по договору с Минэкономразвития РФ, которое хотело понять, имеет ли смысл составление такого документа (стандартного для советского периода) в условиях рыночной экономики. Кроме Республики Коми схему разработали Ленинградская и Свердловская области. Автору не известны выводы по этому вопросу, но составление схем в дальнейшем не практиковалось. Они были заменены схемами территориального планирования и другими документами районной планировки.

Публичная деятельность. Сюда отнесем желание членов КЕПС РК быть на виду и их стремление давать полезную информацию о собственном причастии к решению текущих и перспективных задач (Витязева, 1997). Но глав- ное заключалось в организации научно-практических конференций по заранее обозначенной тематике с приглашением докладчиков из Москвы, Екатеринбурга и других городов России. Материалы конференций публиковались предварительно в виде препринтов, а затем основательно в виде книжных изданий4. К таким конференциям относятся:

-

1. «Природные ресурсы и производительные силы Республики Коми» (ноябрь 1993 г.). Формирование информационной базы для рационального природопользования и перспективных экономических разработок. Рыночная трансформация правовой и нормативной базы в минерально-сырьевом и лесном секторе экономики.

-

2. «Республика Коми: экономическая стратегия вхождения в ХХI век» (март 1995 г.). Новый подход к прогнозированию как методологии определения идеального образа будущего и системная организация движения по выбранному пути – от научного предвидения к практике государственного управления на региональном уровне. Стратегия формирования минерально-сырьевых, топливно-энергетических и биоресурсных комплексов, транспортных и энергетических систем, развития образования и культуры. Методы согласования общественных и частных интересов.

-

3. «Республика Коми: научно-техническая политика» (октябрь 1996 г.). Организация инновационной деятельности на основе научнотехнических разработок. Роль науки в системе природопользования с учетом экологического фактора. Формирование нового технико-экономического уклада производства, в котором решающую роль играют гео- и биотехнологии.

-

4. «Человек на Севере: условия и качество жизни» (октябрь 1998 г.). Многоплановый анализ условий жизни северян, оценка человеческого потенциала, здоровье и окружающая среда, риски и вопросы безопасности, духовность – образование – культура.

Опубликованные труды и научно-аналитические материалы КЕПС РК в определенной мере повысили значение науки в принятии конкретных решений правительства республики. Пять членов КЕПС РК (В.А. Витязева, Т.Е. Дмитриева, А.В. Коковкин, В.Н. Лажен-цев и Н.П. Юшкин) за подготовку таких трудов и активную научно-организационную деятельность в 2001 году стали лауреатами Государственной премии Республики Коми.

Инициатива наказуема. С результативной деятельностью КЕПС РК возник некий элемент, укрепляющий самодостаточность республики, что и было замечено федеральной властью. В конце 2004 года данная Комиссия де-юре перестала существовать; но автор особенно сожалеет о том, что была упразднена и Администрация Программы. Они не вписались в вертикаль государственной власти. Связь между региональной наукой и региональной практикой стратегического планирования была существенно подорвана.

Пример КЕПС РК и Администрации Программы – это лишь частный случай общей противоречивой ситуации в отношениях между центром и регионами. Эти отношения хорошо известны и критически проанализированы. Обратим лишь внимание на возможность появления нового аспекта в толковании данных противоречий. При сложившихся обстоятельствах в области экономического федерализма все существенные, и даже малосущественные, вопросы региональные правительства решают в Москве, поэтому научные исследования в регионах также стали проводиться с московской ориентацией. Если научный результат будет воспринят центральными структурами государственного управления, то повышается вероятность его практического применения на местах. Конечно, научное пространство формируется поверх административно-территориальных границ, а процедура внедрения результатов НИР не обязательно должна проходить на принципах «челночной дипломатии» между центром и регионами. Но механизм запуска научнотехнических проектов (финансовые и административные ресурсы) при существующих порядках сосредоточен в столице; к тому же корпоративный капитал пока не подключился основательно к региональной науке.

Возвращение к научной трактовке понятия «производительные силы»

Уроки прошлого. В настоящее время кажется странным, что разработчики схем и программ по развитию производительных сил ни разу не оттолкнулись от самого понятия «производительные силы». Методические рекомендации по таким разработкам, минуя понятийные разъяснения, сразу предлагали показать наличие и перспективу в части численности населения и трудовых ресурсов, природных ресурсов, основных фондов, производства продукции в натуре и стоимости, транспортного строительства, капитальных вложений, концентрации промышленности по городам и районам. То есть все то, что требовалось для последующего составления пятилетних планов, а в постсоветский период – национальных проектов, стратегий и программ. С давних пор производительные силы стали заменяться ресурсами и производством не только в государственных документах, но и в академических изданиях, например по Коми республике5. Была ли в этом какая-то ущербность? На практике она не проявлялась, а в теории – лишь иногда фиксировалась с наивным полаганием, что такая фиксация будет замечена руководством страны и регионов.

Научное понятие «производительные силы». Автор солидарен с философской трактовкой производительных сил как способа преобразования природного в социальное, единство объективных и субъективных сторон труда, соединенных сквозными технологическими системами (Марахов, 1970, c. 17, 18). В настоящее время данную формулировку можно рассматривать как синтез двух теорий развития производительных сил: смены технологических укладов и формирования природно-общественных систем.

Истоки теории технологических укладов лежат в трудах К. Маркса, где производительные силы трактуются в качестве основного звена способа производства, а соответствие производственных отношений уровню развития производительных сил проявляется как закон. Это и сейчас правильный ориентир для социальноэкономических стратегий. Подтверждением тому является тот факт, что в современной науке смена технологических укладов объясняется соответствием, с одной стороны, ведущих факторов производства, с другой – социальноэкономических характеристик жизнедеятель-ности6. На закономерностях смены технологических укладов основывал свою теорию «длинных волн» Н.Д. Кондратьев (Кондратьев, 1989), что впоследствии было учтено многими разработчиками стратегий развития экономики и общества. Современными лидерами в разработке теории технологических (технико- экономических) укладов являются академик С.Ю. Глазьев (Глазьев, 1993; Глазьев, 2023) и профессор Карлота Перес (Перес, 2013).

В анализе структуры общественных сил речь идет, как правило, о различного рода источниках (труд, разделение труда, ресурсы, образование, наука, техника) и движущих силах (интересы, потребности, общественные формы организации хозяйства, экономические и социальные отношения); сюда же включаются и структуры управления (информационные системы, регламенты, стандарты, стимулы и др.).

Теория формирования природно-общественных систем создает и объясняет схемы перехода от природного к социальному. В ней силы природы рассматриваются как энергия Космоса, Солнца и Земли, состояние тел и элементов природы. Наука устанавливает, как механические, термодинамические, гравитационные, электромагнитные, геохимические, биохимические и другие силы создают полезные для человека минеральные и биологические вещества. В рамках данной теории выявляются возможности использования перечисленных сил в производственных процессах – через проектирование производственных технологий как аналогов «технологий» природных и через непосредственное их применение для получения различных видов энергии.

Научное объяснение производительных сил существенно повышает свое значение, когда объединяет природные и общественные силы в единое целое на геосистемной основе. Здесь главным объектом научного анализа и прогнозирования становятся природно-хозяйственные комплексы, в которых природные ресурсы учитываются в качестве национального богатства и основных фондов, хозяйство рассматривается как природно-социально-техническая система, а благополучное состояние окружающей природной среды – как одна из основных потребностей человека.

Взаимодействие естественных и общественных сил лежит в основе учений о геосистемах (Сочава, 1978), энерго-производственных циклах и производственно-территориальных комплексах (Колосовский, 1958), природноресурсных циклах (Комар, 1975), о территориальных сочетаниях природных ресурсов (Минц, 1972). Придавать такому взаимодействию особый, ноосферный, смысл, по нашему мнению, нет оснований; оно вполне соответствует классическим формам движения материи (физической, химической, биологической и социальной). В формировании производительных сил участвуют все указанные формы движения, при этом финальная роль остается за социальной. Лишь при определенных социальных условиях производительные силы становятся категорией общественной, то есть приобретают реальный смысл.

И в природе, и в обществе одни и те же силы могут быть созидательными и разрушительными. То, что приводит к разрушению, необходимо изучать и практически учитывать особенно ответственно. Это совершенно понятно в отношении опасных природных процессов (деградация мерзлоты7, наводнения, цунами, землетрясения, вулканические извержения, эрозия почв, опустынивание…); более-менее понятно относительно отрицательных последствий хищнического природопользования; первоначально трудно понимаемое, но более всего вредоносное – радикальные политические решения, например «шоковая терапия» экономики, насаждение псевдокультуры, чрезмерное социальное расслоение и т. п.

Если сравнить сказанное с содержанием схем развития и размещения производительных сил советских времен и современных документов стратегического планирования, то нельзя не заметить, что в них отсутствуют разделы, соответствующие научной трактовке «производительных сил». Этому понятию бо- лее-менее соответствовала Комплексная программа научно-технического прогресса СССР, а в настоящее время – Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации и Прогноз научно-технологического развития Российской Федерации8. Но и в этих документах многое недоработано, особенно в плане системного анализа науки как производительной силы.

Показатели развития производительных сил. В изучении естественных производительных сил основное внимание уделяется оценке геологических и биологических потенциалов. Геологический (минералообразующий) потенциал измеряется плотностью пород, сейсмической скоростью, магнитной восприимчивостью, электрическим удельным сопротивлением, температурным режимом, целым рядом геохимических показателей. Перечисленное можно обозначить как показатели-причины. К показателям-следствиям относятся территориальная плотность локальных структур, их насыщенность, ранг и плотность тектонических разломов, класс и тип месторождений, объем ресурсов, категория запасов и др. Биологи рассчитывают биоклиматический потенциал определенной местности и его результативность в лесном и сельском хозяйстве. Здесь основными показателями выступают соотношение тепла и влаги, проявления климатической зональности и азональности, коэффициенты жесткости погоды. Эти и другие природные потенциалы являются базовыми для территориального планирования (Лаженцев, 1990).

В изучении общественных производительных сил социально-экономическая оценка природноресурсных потенциалов дополняется вторым рядом характеристик: мощность средств производства, их пропускная способность, скорость движения, технологическая сопряженность, уровни механизации и автоматизации, использование микроэлектроники и роботоподобных механизмов и др.

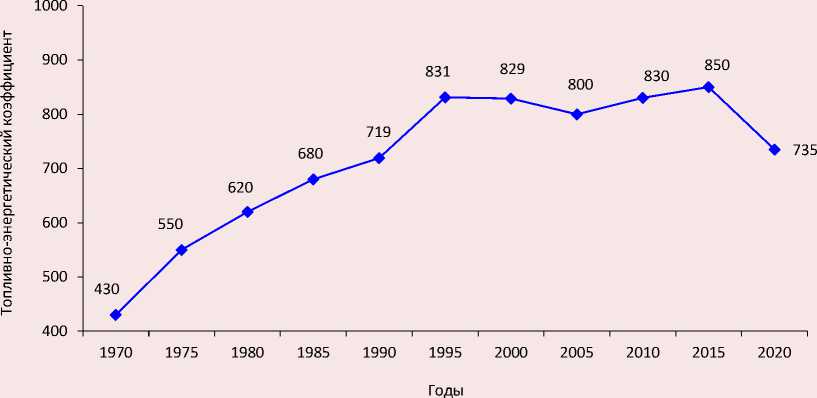

Особое внимание следует обратить на энергетические характеристики развития производительных сил. Например, топливноэнергетический коэффициент (Ктэ) показы- вает соотношение потребления электроэнергии к потреблению топлива. При его росте примерно в 1,5 раза к базовой величине экономика в целом меняется качественно. За период 1970– 1990 гг. в Республике Коми он увеличился с 430 до 719 ус. ед.; рост в 1,7 раза. В последние 30 лет в Коми таких перемен не происходит (рис. 3).

Высокий рост Ктэ в 1970–1990 гг. был обусловлен переходом от преобладания непосредственного потребления топлива (сжигание в печах, стационарных и мобильных установках) к преобладанию использования тепловой энергии среднего потенциала и электричества. Предполагалось, что в дальнейшем опережающими темпами будет возрастать потребление тепловой энергии высокого потенциала, произойдет углубление электрификации за счет развития электромеханических, электрохимических и других высоких технологий. Однако этого не случилось, но резко увеличилось число автомобилей личного пользования, что опять вернуло ситуацию к росту непосредственного сжигания топлива; не произошло существенных сдвигов и в переводе жилого фонда на электроотопление.

Последовательность формирования транспортной сети, рост ее пропускной способности и надежности также служат достоверным показателем развития производительных сил. Здесь важно уловить момент, когда транспортная сеть начинает развиваться по внутренней логике, то есть приобретает некоторую автономность от производства и сложившегося расселения населения. Такой момент, по-видимому, начинается, когда пути сообщения местного значения дополняются транзитной магистралью; затем следует полимагистрализация, кольцевание дорог и далее – сверхмагистрализация. В Республике Коми, как и в Архангельской области, данный процесс еще далек от завершения. Сбой в логической последовательности формирования транспортной сети в этих двух регионах произошел (как было сказано выше) из-за отказа от своевременного строительства железной дороги «Белкомур».

Непростая ситуация сложилась в измерении фондовооруженности и производительности труда . В условиях отсутствия государственного контроля над движением основных фондов и их объективной стоимостной оценки, спеку-

Рис. 3. Топливно-энергетический коэффициент в экономике Республики Коми

Источник: рассчитано автором по данным лаборатории комплексных топливно-энергетических проблем Института социально-экономических и энергетических проблем Севера ФИЦ Коми НЦ УрО РАН.

лятивного поведения собственников по поводу капитализации предприятий, наличия «теневых» схем оплаты труда, скачкообразного роста цен эти показатели теряют свою достоверность. Предстоит создать новую систему измерения организации труда, его фондовооруженности и производительности, в основе которой лежал бы научно-технический прогресс (Аганбегян, 2023).

Региональный аспект такого измерения заключается в сопряжении и синхронной модернизации территориального сочетания производств и отраслей инфраструктуры. Провал в одних звеньях (как правило, во вспомогательных и обслуживающих) делает весь территориально-хозяйственный комплекс низкопроизводительным.

Предпринимаются попытки экономически измерить силу интеллектуального потенциала. Автору известен лишь один прием такого измерения – соотношение стоимости материально-технических объектов предприятия, что числятся на балансе, со стоимостью капитализации данного предприятия, которая отражается в статистике фондовых рынков. Разницу между фондовыми и балансовыми оценками аналитики относят к уровню подготовки, опыту и умению работников предприятия. Интеллектуальный потенциал – одна из актуальных тем научного сообщества.

Обозначенные процессы и показатели служат информацией к размышлению о структурнофункциональных характеристиках производительных сил и их отдельных элементов. Это особая тематика предстоящих междисциплинарных исследований. Пока же сделаем вывод о необходимости не только вернуть в научный арсенал понятие «производительные силы», но и создать систему показателей, адекватную его содержанию.

Вместо заключения

Два сюжета – положительный опыт деятельности КЕПС РК и критика игнорирования научного понятия «производительные силы» – логически нуждаются в объединении. Простое суждение – следует реанимировать первое и содержательно усовершенствовать второе. Но всё простое вызывает сомнение.

Конечно, повторять КЕПС РК нет смысла. В современных условиях было бы разумно научно-организационные функции данной Комиссии ввести в регламент работы ФИЦ Коми НЦ УрО РАН. Опыт выполнения государственного заказа правительства РК на разработку комплексной темы «Потенциал стратегической альтернативы развития Республики Коми» (2020 г.; научный руководитель канд. геогр. наук Т.Е. Дмитриева) показал способность коллектива Центра генерировать результаты НИР различных дисциплин под общую идею стратегического развития республики. Однако этот же опыт говорит о низкой результативности практического использования рекомендаций, сформулированных в указанной разработке. Такого рода результаты исследований должны быть общественно доступными.

Автор неплохо знаком с результатами НИР и формами научно-организационной деятельности северо-европейских центров Российской академии наук. Их пример подтверждает возможность существенного дополнения проводимых фундаментальных исследований работами прикладного характера и оформления их в виде стратегического прогноза развития регионов. Содержание таких работ, конечно, будет охватывать многие направления и аспекты научной, социальной и производственной деятельности, но начинать целесообразно с характеристики производительных сил как специфической категории природно-общественного содержания.

Список литературы Региональный опыт изучения и развития производительных сил (пример Республики Коми)

- Аганбегян А.Г. (2023). Инновации в России: от высокого знания и наличия перспективных научных заделов к эффективному социально-экономическому развитию // Экономическое возрождение России. № 2 (76). С. 13–26.

- Бровина А.А. (2016). Исторические ракурсы проблемы изучения производительных сил России в XIX – первой трети XX в. // Известия Коми научного центра УрО РАН. № 3. С. 89–94.

- Витязева В.А. (1997). Изучение производственных сил Республики Коми на новом этапе (роль КЕПС РК в региональных экономических исследованиях): доклад на научной конференции, посвященной 25-летию Сыктывкарского государственного университета. Сыктывкар: СГУ. 23 с.

- Глазьев С.Ю. (1993). Теория долгосрочного технико-экономического развития / Междунар. фонд Н.Д. Кондратьева. М.: ВлаДар. 310 с.

- Глазьев С.Ю. (2023). Перспективы развития России на длинной волне роста нового технологического уклада // Экономическое возрождение России. № 2 (76). С. 27–32.

- Дмитриева Т.Е., Лаженцев В.Н. (1996). От научного предвидения к практике государственного управления развитием региональных хозяйственных систем // Республика Коми: экономическая стратегия вхождения в ХХI век: материалы научной конференции (13-14 марта 1995 г.) / КЕПС при Главе Республики Коми. Сыктывкар. С. 21–25.

- Колосовский Н.Н. (1958). Основы экономического районирования. М.: Госполитиздат. 200 с.

- Комар И.В. (1975). Рациональное использование природных ресурсов и ресурсные циклы. М.: Наука. 212 с.

- Кондратьев Н.Д. (1989). Проблемы экономической динамики. М.: Экономика. 526 с.

- Лаженцев В.Н. (1990). Экономико-географическая концепция территориального планирования. М.: Наука. 128 с.

- Лаженцев В.Н. (2021). Социально-экономические исследования и политические аспекты развития северного региона (к столетию Республики Коми) // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. Т. 14. № 3. С. 67–82. DOI: 10.15838/esc.2021.3.75.4

- Лаженцев В.Н. (2023). Программно-целевая мобилизация ресурсов // Проблемы прогнозирования. № 1 (196). С. 32–41. DOI: 10.47711/0868-6351-196-32-41

- Марахов В.Г. (1970). Структура и развитие производительных сил социалистического общества (Методологические и социологические проблемы). М.: Мысль. 360 с.

- Минц А.А. (1972). Экономическая оценка естественных ресурсов: Научно-методические проблемы учёта географических различий и эффективности использования. М.: Мысль. 303 с.

- Перес К. (2013). Технологические революции и финансовый капитал. Динамика пузырей периодов процветания. М.: Дело. 232 с.

- Порфирьев Б.Н., Елисеев Д.О. (2023). Сценарная оценка ожидаемого ущерба от деградации многолетней мерзлоты: региональный и отраслевой аспекты // Проблемы прогнозирования. № 5 (200). С. 124–135. DOI: 10.47711/0868-6351-200-124-135

- Преображенский В.С. (1972). Беседы о современной физической географии. М.: Наука. 167 с.

- Рощевский М.П., Рощевская Л.П., Бровина А.А. (2015). Печорская бригада академика А.П. Карпинского / Коми научный центр Уральского отделения РАН. Сыктывкар. 646 с.

- Сочава В.Б. (1978). Введение в учение о геосистемах. Новосибирск: Наука. 319 с.