Регистрация и учёт суицидального поведения

Автор: Зотов П.Б., Родяшин Е.В., Петров И.М., Жмуров В.А., Шнейдер В.Э., Безносов Е.В., Севастьянов А.А.

Журнал: Суицидология @suicidology

Статья в выпуске: 2 (31) т.9, 2018 года.

Бесплатный доступ

Обсуждаются вопросы выявления, регистрации и учёта суицидального поведения. Отмечены сложности и основные организационные принципы работы в этом направлении. Обоснована организационная модель суицидологического регистра. В качестве примера приводится опыт работы суицидологической службы в Тюмени (Западная Сибирь). Показано, что открытие в регионе Суицидологического регистра способствовало повышению эффективности выявления, регистрации и учёта суицидальных попыток. Одним из критериев работы регистра выбрано соотношение числа завершенных суицидов и покушений. В первый год исследования (2012) число попыток превысило количество летальных случаев в 5,6 раза. В последующие годы на фоне совершенствования системы прослеживается тенденция увеличения разрыва, максимально отмеченная в 2014 г. (1: 15,2) и 2017 г. (1: 13,7). В среднем за 6 лет (2012-2017 гг..) это соотношение составило 1: 8,5. Повышение числа выявлений суицидальных попыток способствовало увеличению контингента лиц, получающих необходимый объём психокоррекционной помощи. Это явилось фактором снижения показателей суицидальной смертности в Тюмени в 3,8 раза - с 25,2 в 2010 году до 6,6 в 2017 г. (на 100000 населения). В заключении авторы делают вывод о достаточной эффективности предложенной модели учёта и предлагают её более широкое использование в работе региональных суицидологических служб. Авторами так же разрабатывается и предлагается модель федерального суицидологического регистра.

Суицид, самоубийство, суицидальная попытка, уровень самоубийств, учет суицидальных попыток, выявление суицидальных попыток, соотношение попыток и суицидов, суицидологический регистр, тюмень, западная сибирь

Короткий адрес: https://sciup.org/140225895

IDR: 140225895 | УДК: 616.89-008

Текст научной статьи Регистрация и учёт суицидального поведения

Самоубийство в рамках статистики общей смертности составляет немногим больше процента – 1,21% [1], значительно отставая от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Тем не менее, 20278 погибших в 2017 году – и это только учтённые [1], отражают количество жизней, которые можно было спасти. Суицид, являясь финальным этапом личной трагедии, обычно свидетельствует о крайней степени дезадаптации у человека в предшествующий период, выявление признаков которой и её коррекция потенциально возможны [2]. Это определяет важность профилактических мероприятий всех уровней. Однако превентивные меры наиболее эффективны лишь при глубоком знании контингента и максимальном приближении помощи на индивидуальном уровне.

Многочисленные исследования сегодня дают возможность объяснить причины и механизмы формирования суицидальной активности, выделить факторы и группы риска [3, 4, 5, 6 и др.], отмечая при этом, что суицидальное поведение – это стадийный и динамичный процесс, в большинстве случаев с отчётливыми этапами, имеющими достаточно характерные когнитивные и поведенческие проявления [7]. Имея такие данные, казалось бы, что проблема выявления потенциальных суицидентов, оказание помощи и предупреждение их гибели должна быть успешно решена. Тем не менее, ежегодная печальная статистика свидетельствует о невосполнимых утратах, сравнимых с потерями в военное время.

Среди возможных причин такого диссонанса можно указать отсутствие как системы выявления , так и системы учёта данного контингента. И речь идёт, прежде всего, о живых.

Система выявления лиц с суицидальной активностью – один из важнейших элементов суицидальной превенции. В её задачи должно входить как минимум:

-

1. Определение контингентов повышенного риска.

-

2. Акцентное внимание специалистов к любым внутренним формам суицидальной активности (антивитальные переживания, суицидальные мысли, замыслы, намерения, суицидальный шантаж).

-

3. Внимание специалистов к любым формам аутоагрессии.

-

4. Внимание специалистов к отдельным формам девиантного (в том числе, рискового) поведения.

-

5. Выявление суицидальных попыток.

Данные литературы [3, 5, 6, 8], свидетельствуют о тесной взаимосвязи указанных выше элементов. Тем не менее, организационные подходы будут различны при выявлении внутренних форм суицидального поведения и покушений на суицид (внешние формы). Рассмотрим их отдельно.

Внутренние формы.

Инструменты их выявления достаточно хорошо разработаны, и помимо интервьюирования, могут включать анкеты, опросники, тесты и др. системы. Для клинической практики не менее важны другие, организационные вопросы – кто и где их может или будет обязан использовать (специалисты) , какой профиль пациентов нуждается в реализации программы выявления (контингенты) , как обеспечить и облегчить формализованный этап сбора и обработки информации врачом (специалисты) и др.?

Если рассматривать суицидологию как междисциплинарную науку [9], а предупреждение самоубийства – задача не только психиатров, то идеальным можно рассматривать вариант, когда специалист любого профиля и любого ЛПУ, ориентируясь на принцип «суицидологической настороженности», при выявлении отдельных признаков суицидальной активности, аутоагрессивного или рискового поведения, реализует более целенаправленный комплекс диагностических мер. При подтверждении диагноза он планирует и проводит индивидуально ориентированную коррекционную работу. Под этим так же подразумевается, что у врача имеются инструменты диагностики, доступ к системе учёта и возможность оказания помощи самостоятельно (при соответствующей подготовке) или направления к специалисту в области психического здоровья.

Опыт успешной реализации отдельных элементов такого подхода в России имеется. Так, разработанная профессором Н.А. Корне-товым «Мультиаспектная модель профилактики суицидов» [10] делала акцент на перенос диагностики суицидального поведения с психиатрического приёма на общее первичное звено городских и сельских ЛПУ. Врачи разных специальностей проходили плановую подготовку по профильной программе, где рассматривались вопросы постановки диагноза депрессивных расстройств и успешного их лечения, коморбидности соматических заболе- ваний и депрессивных расстройств. К работе были так же подключены специалисты социальных служб, психолого-педагогические работники. Результатом этой программы явилось значительное снижение показателей суицидальной смертности в г. Томске и Томской области.

Опыт сибирских коллег достаточно показателен, и хорошо согласуется с данными статистики, согласно которым большинство лиц, совершивших суицидальную попытку (6483%), ранее к психиатру не обращались и не лечились в связи с психическими расстройствами [11, 12], но могут быть регулярными посетителями врачей других специальностей. С другой стороны нельзя отрицать большую роль психиатров и психотерапевтов в системе суицидальной превенции. Именно специалисты этой службы чаще приходят на помощь в кризисных ситуациях.

Таким образом, выявление внутренних форм суицидального поведения может и должно быть включено как в задачи работы психиатров, так и врачей других специальностей. Оптимально, если в основе будет лежать принцип «суицидологической настороженности». Однако, как показывают практика и данные литературы [3, 5, 13], даже психиатр, имеющий значительный опыт работы, не всегда и не у каждого пациента оценивает суицидальный риск, чему может быть масса и организационных, и личностных, и др. причин. Нередко лишь ретроспективный анализ ситуации после суицида больного, заставляет изменить взгляд на его жалобы, поведение и клиническую динамику в предшествующий период.

В этих условиях, возможным вариантом некой алгоритмизации поведения специалиста в отношении выявления суицидального поведения может выступать широко вводимый в клиническую практику электронный документооборот, в частности электронная медицинская карта (ЭМК) больного. Не вдаваясь в лишние подробности можно рассмотреть схематичный вариант и указать на отдельные ключевые принципы работы системы (пример для врача психиатра – см. Схема 1).

Базовые условия работы системы включают:

-

1. В окно оформления приёма ЭМК каждого пациента выносится отдельная кнопка «СП» – суицидальное поведение, инициируемая врачом самостоятельно, а при отсутствии «клика» перед выходом из приёма обязательно предъявляется системой активно. При подтверждении специалистом отсутствия СП приём завершается. Возможность игнорирования врачом кнопки «СП» должна быть исключена.

-

2. При наличии СП система актуализирует унифицированные варианты ответа для выбора. Врач отмечает предлагаемые системой варианты характеристики суицидальной активности и выбранной тактики.

2. Форма

→

3. Мотив

→

4. Факторы Риска

→

5. Тактика

Для получения минимально необходимой информации и облегчения работы врача в условиях лимитированного времени приёма, на наш взгляд, допустимо ограничиться небольшим количеством этапов («кликов») работы – в данном случае до 5. При необходимости количество оцениваемых факторов может быть изменено с учётом требований клиники (схема 1).

Схема 1

Схема работы системы учёта СП (суицидального поведения) на приёме врача-психиатра

1. СП – кнопка «СП» (Суицидальное Поведение) на рабочем столе ЭМК (электронной медицинской карты) ↓

-

– антивитальные переживания – конфликта

– суицидальные мысли – неблагополучия

– суицидальные замыслы

– суицидальные намерения

– суицидальный шантаж

– попытки в прошлом

– злоупотребление ПАВ

– психическое заболевание

– на пенсии / безработный

– проживание в одиночестве

– соматическое заболевание

– другие

– фармакотерапия

– психотерапия

– консилиум

– консультация специалиста

-

– направлен в стационар

-

– направлен социальный работник

Примечание: для упрощения схемы варианты аутоагрессии и других форм девиантного поведения, подлежащих учёту, не включены, но могут быть дополнены в рабочей версии для практического здравоохранения в соответствии с требованиями и уровнем работы клиники.

Например, для ЛПУ психиатрического и наркологического профиля вполне обосновано включение категорий по отдельным формам девиантного и/или делинквентного поведения. Для врачей общей практики могут быть так же предложены дополнительные варианты с учётом их специфики. Но в случае формирования федерального регистра необходим отбор минимального количества ключевых категорий, входящих во все системы выявления и учёта.

Данный подход по выявлению и учёту СП организационно достаточно прост и доступен практически для клиники любого уровня. Тем не менее, включение даже этой простой пятиуровневой схемы позволит создать электронную базу (регистр) данных внутренних форм суицидального поведения. Прямое следствие -возможность эпидемиологической, клинической, динамической и катамнестической оценки, а в случае совершения покушения или суицида - материал для ретроспективного анализа случая.

Практическая значимость данной системы учёта вполне обоснована. Программный продукт уже в завершающей стадии разработки (проф. Зотов П.Б., д.м.н. Петров И.М.), но перед рекомендацией для внедрения в клиническую практику считаем важным этап согласования и унификации клинических форм суицидального поведения, в том числе с профильными федеральными институтами. Внедрение принятой единой системы позволит получать сравнимые результаты по различным территориям, отдельным контингентам больных, этническим группам и др.

Внешние формы СП (попытки, суициды).

Наиболее полная база в России, конечно, по завершённым суицидам. Однако она включает лишь поло-возрастные показатели и способы. Имеются так же вопросы к качеству данного статистического материала [14].

Тем не менее, с позиций совершенствования системы профилактики, наиболее важным является работа с лицами, совершившими покушение на суицид. Выявление, учёт и адресная работа с этими людьми является одной из наиболее важных, так как известно, что значительная часть из них (по разным данным до 30%) способны повторить суицидальные действия в ближайший и отдалённый периоды, нередко предпочитая выбор более брутальных способов самоубийства [15, 16].

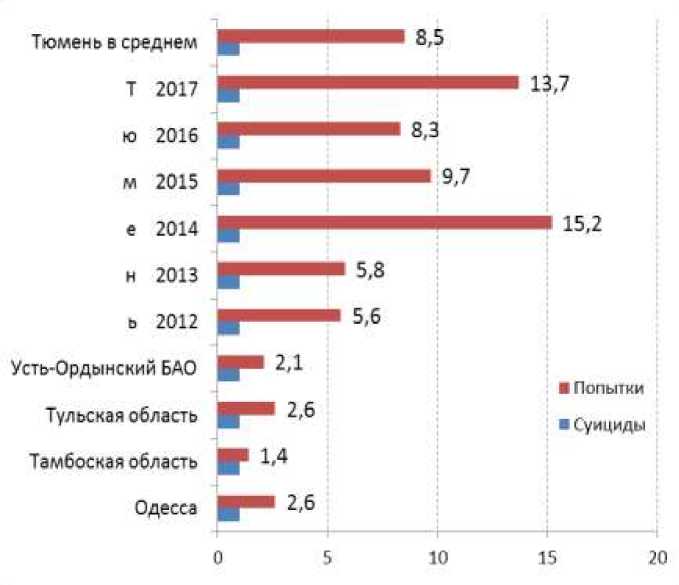

Несмотря на высокую значимость выявления этого контингента, в настоящее время единых официальных инструментов, позволяющих регистрировать суицидальные попытки, нет. В инициативных территориях учёт чаще всего проводится на основе данных по обращениям в Службу скорой медицинской помощи. При этом в качестве сравнительного контингента берётся число летальных суицидов, зарегистрированных в данной территории. Так, согласно данной методике, соотношение Суицид : Попытка в Одессе в 2001-2005 гг. составило 1 : 1,5 [17], а при, оценке в динамике на фоне внедрения системы контроля и учёта авторами было отмечено улучшение показателей до 1 : 2,69 [18].

Подобная ситуация характерная и для многих регионов Российской Федерации. Так, согласно данным, приводимым в литературе, отношение количества суицидов к числу покушений в Тамбовской области составляет - 1 : 1,4 [11], в Тульской области - 1 : 2,6 [12]. В Усть-Ордынском Бурятском автономном округе, относящемся к территориям со сверхвысоким уровнем суицидальной смертности, это соотношение составило 1 : 1,7-2,1 [19].

Между тем, принято считать, что на 1 суицид должно приходиться не менее 10 покушений, при этом в подростковом возрасте данный показатель может быть значительно превышен - до 50-100 [16, 20, 21]. С практической точки зрения знание этого соотношения достаточно важно, так как позволяет рассчитать примерное количество суицидальных попыток в территории, и соответственно оценить объём не-выявленного контингента. Сравнивая приведённые выше данные, можно сделать вывод, что при указанном механизме регистрации выявляется и учитывается в лучшем случае не более трети суицидальных попыток, а оставшиеся две трети суицидентов выпадают из поля зрения специалистов и не получают необходимую помощь.

В качестве примера решения данной проблемы может быть опыт Тюменской области, где с 2012 года на базе Областной клинической психиатрической больницы действует Суицидологический регистр, в основе работы которого лежит талонный принцип организации системы выявления, регистрации и учёта суицидальных действий [22, 23].

Первоначальным этапом задействования системы является заполнение «Талона первич- ной регистрации», который включает минимум необходимой информации: ФИО, пол, возраст, адрес, контактный телефон, способ и место суицидальных действий. После заполнения Талон высылается в Суицидологический регистр, где поступившая информация вносится в электронную базу, и далее передаётся участковому психиатру, в задачи которого входит осмотр пациента, определение тактики и предложение помощи (на основе информированного согласия).

Важным условием эффективной работы регистра является этап оформления талона, так как важна достоверность информации. В нашем случае функция оформления талона возложена только на медицинские учреждения и службы, впервые столкнувшиеся с суицидальными действиями. Считаем, что это оправданно, так как установление факта суицидальной попытки нередко затруднено, и даже в практике врачей Скорой медицинской помощи, чаще первыми оказывающими помощь при этих состояниях, возникают сложности в диагностике и дифдиагностике с другими очень схожими ситуациями – несчастный случай, повреждения с неопределёнными намерениями, попытка убийства и др. [24]. Перекладывание обязанностей на сотрудников образовательных, социальных или других учреждений не даёт никаких преимуществ, тем более что в случае реального покушения на суицид будут привлечены медицинские службы, в обязанности которых и входит оформление талона.

Ситуация неучёта совершённой попытки, конечно, так же реальна даже при эффективно действующей системе суицидологического регистра. Наш опыт показывает, что такие случаи есть, и, как правило, они присутствуют в малых (сельских) территориях, а основной причиной сокрытия является угроза стигматизации суицидента и его близких. Но количество таких случаев невелико, и они не определяют эффективность работы регистра в целом.

При разработке модели регистра мы выделили четыре основные задачи, которые должна была решать данная система:

-

1. Организация системного персонифицированного учёта случаев суицидальных попыток ( первичный талон регистрации ).

-

2. Координация помощи лицам, совершившим покушение на суицид (направление

-

3. Организация персонифицированного системного учёта и анализа случаев летальных суицидов.

-

4. Координация и сверка персонифицированных данных покушений и летальных суицидов с другими базами медицинских данных.

психиатра по месту жительства суицидента с целью осмотра, рекомендаций о необходимости и возможности коррекционной работы. Заполнение Вторичного уточняющего талона).

Более подробно работа суицидологического регистра (как элемента территориальной системы суицидальной превенции освещена в наших предыдущих публикациях) [22, 25, 26]. Остановимся лишь на отдельных моментах, соответствующих теме данной статьи, в частности, системе учёта, и сравнению числа покушений с количеством самоубийств.

Данные о числе суицидальных действий в г. Тюмени в 2012-2017 гг.. приведены в таблице 1.

Можно отметить снижение частоты суицидов за исследуемый период более, чем в 2 раза (с 109 в 2012 г. до 49 случаев в 2017 г.). Динамика числа покушений в этот же временной интервал подвержена меньшей регрессии.

Обращает внимание соотношение этих двух показателей. Уже в первый год системного учёта число попыток превысило количество летальных случаев в 5,6 раза. В последующие годы на фоне совершенствования системы прослеживается тенденция увеличения разрыва, максимально отмеченная в 2014 г. (1 : 15,2) и 2017 г. (1 : 13,7). В среднем за 6 лет это соотношение составило 1 : 8,5 (рис. 1).

Таблица 1

Соотношение числа завершённых суицидов и попыток в г. Тюмени в 2012-2017 гг..

|

Вид |

2012 |

2013 |

2014 |

2015 |

2016 |

2017 |

Всего |

|

Суицид летальный, n |

109 |

145 |

56 |

73 |

76 |

49 |

508 |

|

Попытки, n |

611 |

848 |

853 |

709 |

632 |

673 |

4326 |

|

Соотношение |

1 : 5,6 |

1 : 5,8 |

1 : 15,2 |

1 : 9,7 |

1 : 8,3 |

1 : 13,7 |

1 : 8,5 |

Рис. 1. Соотношение числа самоубийств и покушений на суицид в г. Тюмени (2012-2017 гг..) и ряда других территорий России.

Даже первичный анализ этих данных позволяет сделать вывод о высокой эффективности действующей системы выявления, регистрации и учёта. Отмеченные показатели выявления суицидальных попыток в Тюмени, с другой стороны, так же свидетельствуют о значительном повышении числа лиц, получивших необходи- мую помощь в постсуицидальный период (вторичная профилактика). Это не могло не отразиться и на общих показателях суицидальной смертности. Можно отметить (табл. 1, рис. 2), что уже спустя 2 года после начала работы регистра количество случаев завершённых суицидов снизилось более, чем в 2 раза.

Рис. 2. Динамика показателей суицидальной смертности в г. Тюмени и Российской Федерации в 2010-2017 г. (на 100000 населения). Примечание: *предварительные данные.

В целом, в г. Тюмени показатель суицидальной смертности за 8 лет снизился в 3,8 раза – с 25,2 в 2010 году до 6,6 в 2017 г. (на 100000 населения).

Приведённые результаты работы региональной системы регистрации и учёта суицидальных попыток в условиях практического здравоохранения свидетельствуют о её достаточной эффективности. Данный опыт может быть положен в основу федерального суицидологического регистра, модель и программный продукт которого в настоящее время разрабатывается (проф. Зотов П.Б., д.м.н. Петров И.М.). Уточнения требуют: количество и объём учитываемых категорий – могут быть различия для регионального и федерального уровней; совместимость программного обеспечения и др.

Заключение.

Система выявления и учёта суицидального поведения – важный элемент не только статистической оценки ситуации, но и всей системы суицидальной превенции. Обоснованной является работа на всех этапах суицидальной динамики – начиная с внутренних форм и заканчивая летальными случаями.

Список литературы Регистрация и учёт суицидального поведения

- http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/demography/#

- Амбрумова А.Г., Тихоненко В.А. Диагностика суицидального поведения: Методические рекомендации, 1980. 14 с.

- Войцех В.Ф. Клиническая суицидология. М.: Миклош, 2007. 280 с.

- Положий Б.С. Клиническая суицидология. Этнокультуральные подходы. М.: РИО ФГУ «ГнЦ ССП им. В.П. Сербского», 2006. 207 с.

- Юрьева Л.Н. Клиническая суицидология: Днепропетровск: «Пороги», 2006. 472 с.

- Rozanov V. Stress and epigenetics in suicide. 1st Edition, Academic Press, 2017. 227 р.

- Зотов П.Б. Вопросы идентификации клинических форм и классификации суицидального поведения. Академический журнал Западной Сибири. 2010; 3: 35-7.

- Рахимкулова А.С., Розанов В.А. Взаимосвязь суицидального и рискового поведений у подростков. Академический журнал Западной Сибири. 2012; 5: 31-2.

- Положий Б.С. Суицидология как мультидисциплинарная область знаний. Суицидология. 2017; 8 (4): 3-9.

- Корнетов Н.А. Мультиаспектная модель профилактики суицидов. Тюменский медицинский журнал. 2013; 13 (1): 11-2.

- Гажа А.К., Баранов А.В. Организация суицидологической помощи населению Тамбовской области. Суицидология. 2016; 7 (3): 63-7.

- Чубина С.А., Любов Е.Б., Куликов А.Н. Клинико -эпидемиологический анализ суицидального поведения в Тульской области. Суицидология. 2015; 6 (4): 66-75.

- Любов Е.Б., Зотов П.Б. Диагностика суицидального поведения и оценка степени суицидального риска. Сообщение I. Суицидология. 2018; 9 (1): 23-35.

- Иванова А.Е., Сабгайда Т.П., Семенова В.Г., Запорожченко В.Г., Землянова Е.В., Никитина С.Ю. Факторы искажения структуры причин смертности трудоспособного населения России. Электронный научный журнал «Социальные аспекты здоровья населения». 2013. http://vestnik.mednet.ru/content/view/491/30/

- Войцех В.Ф. Факторы риска повторных суицидальных попыток. Социальная и клиническая психиатрия. 2002; 3: 14-21.

- Chandrasekaran R., Gnanaselane J. Predictors of repeat suicidal attempts after first-ever attempt: a two-years follow-up study. Hong Kong J. Psychiat. 2008; 18 (4): 131-5.

- Розанов В.А., Захаров С.Е., Жужуленко П.Н., Кривда Г.Ф. Данные мониторинга суицидальных попыток в г. Одессе за период 2001-2005 гг. Социальная и клиническая психиатрия. 2009; 19 (2): 35-41.

- Захаров С.Е., Розанов В.А., Кривда Г.Ф., Жужуленко П.Н. Данные мониторинга суицидальных попыток и завершенных суицидов в г. Одессе за период 2001-2011 гг. Суицидология. 2012; 4: 3-10.

- Ворсина О.П. Суицидальное поведение населения, проживающего в Усть-Ордынском Бурятском автономном округе. Сибирский вестник психиатрии и наркологии. 2009; 3: 101-2.

- Амбрумова А.Г., Гилод В.М., Серпуховитина Т.В. и др. Клинико-статистический анализ суицидальных попыток по г. Москве за 1996 г. Социальная и клиническая психиатрия. 1998; 8 (2): 76-81.

- Kerkhof Ad J.F.M. Attempted suicide: patterns and trends. In: Suicide and attempted suicide/K. Hawton, K. van Heeringen (eds.), N-Y: J. Wiley and Sons, 2000. Р. 49-64.

- Зотов П.Б., Ряхина Н.А., Родяшин Е.В. Суицидологический регистр: методологические подходы и первичная документация суицидологического учета. Суицидология. 2012; 1: 3-7.

- Зотов П.Б., Уманский С.М., Уманский М.С. Необходимость и сложности суицидологического учета. Академический журнал Западной Сибири. 2010; 4: 48-9.

- Прокопович Г.А., Пашковский В.Э., Софронов А.Г. Принципы организации психиатрического лечения лицам с умышленным самоотравлением, поступившим по скорой помощи в многопрофильный стационар. Скорая медицинская помощь. 2013; 14 (1): 24-7.

- Зотов П.Б., Родяшин Е.В. Суицидальные попытки в г. Тюмени. Тюменский медицинский журнал. 2013; 1: 8-10.

- Зотов П.Б., Родяшин Е.В., Кудряков А.Ю., Хохлов М.С., Юсупова Е.Ю., Коровин К.В. Система суицидальной превенции в Тюменской области. Суицидология. 2018; 9 (1): 72-80.

- Chandrasekaran R., Gnanaselane J. Predictors of repeat suicidal attempts after first-ever attempt: a two-years follow-up study. Hong Kong J. Psychiat. 2008; 18 (4): 131-5.

- Rozanov V.A., Zaharov S.E., zhuzhulenko P.N., Krivda G.F. Dannye monito-ringa suicidal'nyh popytok v g. Odesse za period 2001-2005 gg. Social'naja i klinicheskaja psihiatrija. 2009; 19 (2): 35-41. (In Russ)

- Zaharov S.Ye., Rozanov V.A., Kryvda G.F., Zhuzhulenko P.N. Suicide attempts and completed suicides monitoring in Odessa in 2001-2011. Suicidology. 2012; 4: 3-10. (In Russ)

- Vorsina O.P. Suicidal'noe povedenie naselenija, prozhivajushhego v Ust'-Ordynskom Burjatskom avtonomnom okruge. Sibirskij vestnik psihiatrii i narkologii. 2009; 3: 101-2. (In Russ)

- Ambrumova A.G., Gilod V.M., Serpuhovitina T.V. i dr. Kliniko-statisticheskij analiz suicidal'nyh popytok po g. Moskve za 1996 g. Social'naja i klinicheskaja psihiatrija. 1998; 8 (2): 76-81. (In Russ)

- Kerkhof Ad J.F.M. Attempted suicide: patterns and trends. In: Suicide and at-tempted suicide/K. Hawton, K. van Heeringen (eds.), N-Y: J. Wiley and Sons, 2000. R. 49-64.

- Zotov P.B., Ryahina N.A., Rodyashin E.V. Suicidological register: methodological approaches and primary accounting documentation. Suicidology. 2012; 1: 3-7. (In Russ)

- Zotov P.B., Umansky S.M., Umansky M.S. The need and complexity of suicidal accounting. Academic Journal of West Siberia. 2010; 4: 48-9. (In Russ)

- Prokopovich G.A., Pashkovskij V.Je., Sofronov A.G. Principy organizacii psihiatricheskogo lechenija licam s umyshlennym samootravleniem, postupivshim po skoroj pomoshhi v mnogoprofil'nyj stacionar. Skoraja medicinskaja pomoshh'. 2013; 14 (1): 24-7. (In Russ)

- Zotov P.B., Rodyashin E.V. Suicide attempts in Tyumen. Tyumen Medical Journal. 2013; 1: 8-10. (In Russ)

- Zotov P.B., Rodyashin E.V., Kudryakov A.Yu., Hohlov M.S., Yusupova E.Yu., Korovin K.V. The system of suicide prevention in Tyumen' region (West Siberia). Suicidology. 2018; 9 (1): 7280. (In Russ)