Регулирование некоммерческого сектора социально-экономической системы региона

Автор: Паздникова Н.П.

Журнал: Вестник Пермского университета. Серия: Экономика @economics-psu

Рубрика: Региональная экономика

Статья в выпуске: 2 (25), 2015 года.

Бесплатный доступ

Рассматриваются вопросы внедрения в практику органов государственной власти и некоммерческих организаций методов финансового менеджмента. Основная идея статьи - показать существующие методы регулирования деятельности «третьего сектора», а также возможные пути повышения их результативности с целью решения основополагающих задач социально-экономического развития в региональном аспекте. В статье рассматриваются нормативно-правовой, системный, структурный подходы к формированию и управлению общественными ресурсами территории. Конкретизированы источники финансового обеспечения НКО, проведена группировка традиционных и новых источников, оказывающих существенное влияние на обеспеченность некоммерческих организаций. Проведен анализ рынков субъектов «третьего сектора» на федеральном и региональном уровнях, и на примере реальной АНО проведена оценка эффективности формирования целевого капитала. Автором выдвинута гипотеза, что используемые некоммерческими организациями финансовые источники создают необходимую основу для финансового обеспечения своей деятельности, однако этого недостаточно для нормального функционирования и развития, что отражается на состоянии социально-экономической системы региона в целом. В этой связи предложен подход повышения результативности деятельности субъекта «третьего сектора», основанный на формировании целевого капитала, выполняющего стимулирующую функцию укрепления устойчивости региональной социально-экономической системы. Реализация рассмотренных подходов позволяет выявить проблемы, особенности, уровень развития отдельных эндаумент-организаций, а также определять результативность их деятельности, влияющих на социально-экономическое развитие региона в целом. Основные выводы автора показали, что сегодня регулирование некоммерческого сектора социально-экономической системы региона требует применения новых, более качественных, механизмов, одним из которых выступает целевой капитал.

Регион, социально-экономическая система, регулирование, некоммерческая организация, целевой капитал, эндаумент, результативность, обеспечение, фонд

Короткий адрес: https://sciup.org/147201474

IDR: 147201474 | УДК: 330.341.42+332.1

Текст научной статьи Регулирование некоммерческого сектора социально-экономической системы региона

Современные концептуальные взгляды отечественных и зарубежных ученых на понятие «социально-экономическая система территории» отражают различные подходы. В условиях постоянной трансформации и структурных преобразований социально-экономических процессов особого внимания заслуживает структурный подход, рассматривающий социальноэкономическую систему как саморазвивающуюся систему отношений и взаимодействующих экономико-социальных институтов, имеющих специфические формы обеспечения и свойства.

В рамках проводимой реструктуризации общественного сектора в России как одного из основополагающих институтов социальноэкономической системы, повышения уровня некоммерческого сектора за счет более качественных механизмов управления общественными ресурсами является важнейшей задачей регионального управления социальноэкономическим развитием территории. В этой связи для российских регионов особую актуальность приобретает использование методов целевого управления, диктуемое переходом на «управление результатом», ориентированного на повышение результативности деятельности некоммерческих организаций за счет укрепления финансовой обеспеченности.

Деятельность некоммерческих организаций в Российской Федерации регулируется, в первую очередь, Федеральным законом «О некоммерческих организациях», согласно которому некоммерческой организацией является организация, у которой извлечение прибыли не является главной целью ее деятельности и не распределяется между участниками. Некоммерческие организации могут создаваться для достижения социальных, культурных, образовательных, благотворительных, научных и управленческих целей, а также в целях охраны здоровья граждан, развития физической культуры и спорта, удовлетворения духовных потребностей граждан, защиты прав, законных интересов граждан и организаций, разрешения споров и конфликтов, оказания юридической консультации и иных целях, направленных на достижение

общественных благ. Социально ориентированными некоммерческими организациями признаются некоммерческие организации, осуществляющие деятельность, направленную на решение социальных задач и развитие гражданского общества [16].

В настоящее время Федеральные законы № 83 и № 7 определяют 14 организационно-правовых форм НКО. Одной из самых подверженных различным преобразованиям применительно к социальной сфере является автономная некоммерческая организация.

Автономной некоммерческой организацией признается организация, которая не имеет членства и создается в целях предоставления услуг в сфере образования, здравоохранения, науки, культуры права, физической культуры и спорта и иных сферах. Основные особенности, присущие АНКО, следующие: вправе осуществлять предпринимательскую деятельность, не противоречащую целям организации; традиционные источники формирования имущества могут быть представлены в денежной и иных формах, к которым относятся: бюджетные поступления; добровольные имущественные взносы и пожертвования; выручка от реализации работ, товаров, услуг; дивиденды по ценным бумагам; доходы, получаемые от управления собственностью и другие не запрещенные законом поступления; привлечение новых финансовых источников, обеспечивающих выполнение основной деятельности, не противоречащей соответствующему законодательству.

Безусловно, используемые социально ориентированными автономными некоммерческими организациями финансовые источники создают необходимую основу для финансового обеспечения своей деятельности, однако этого недостаточно для нормального функционирования и развития, что отражается на состоянии социально-экономической системы региона [13].

В этой связи с принятием Федерального закона «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций» появился новый способ развития российской благотворительности, с одной стороны, и формирования дополнительного капитала некоммерческих организаций, с другой [17].

Целевой капитал является российским аналогом эндаумента, успешно функционирующего в США, Великобритании, Канаде, Гонконге, Японии и других странах. Под эндаументом подразумевают совокупность активов, пожертвованных с целью аккумулирования, последующего инвестирования и получения дополнительного дохода. Инвестиционный доход или его часть расходуется на текущую деятельность некоммерческой организации, но поскольку различия между понятиями «целевой капитал» и «эндаумент» не имеют правообразующего значения, многие эксперты данные термины используют как тождественные по смыслу [1, 2].

Целевой капитал АНКО представляет часть имущества, которая формируется и пополняется за счет пожертвований, определяемых особым порядком и целями, предусмотренных законом или за счет имущества, получаемого по завещанию. К целевому капиталу также можно отнести неиспользованный доход от доверительного управления имуществом, который может быть передан некоммерческой организацией в доверительное управление управляющей компании в целях получения дополнительного дохода, используемого для финансирования основной деятельности организации [17].

Согласно законодательству существует ряд требований, при соблюдении которых можно утверждать, что речь идет о целевом капитале. Эти требования вытекают из определения, представленного в законодательстве, и постатейного анализа соответствующих законов: во-первых, целевой капитал могут формировать исключительно некоммерческие организации; во-вторых, капитал является строго целевым, что означает: формирование целевого капитала и использование дохода от него могут осуществляться в соответствии с установленными целями для установленных сфер; в-третьих, целевой капитал формируется и пополняется за счёт пожертвований, принятых в установленном Федеральным законом порядке по договору пожертвования или завещанию; в-четвёртых, обязательна передача собранных пожертвований в доверительное управление; в-пятых, основное отличие целевого капитала от иных видов пожертвований заключается в его долговременном использовании [6, 7, 14].

На наш взгляд, необходимость инвестирования получаемых пожертвований накладывает особый отпечаток на взаимоотношения «АНКО – инвестор – регион», поскольку предполагает заинтересованность всех сторон в будущих инвестициях. Безусловно, работы по формированию и пополнению целевого капитала продолжаются постоянно, а эффект от его создания проявляется не сразу. Более того, необходима постоянная подпитка целевого капитала новыми пожертвованиями, что затруднительно в случае отсутствия каналов взаимодействия с инвесторами и органами власти или неразвитости системы мониторинга [5, 11].

Развернутая картина масштабов деятельности сектора некоммерческих организаций ежегодно с 2006 г. представляется в докладе Общественной палаты Российской Федерации «О состоянии гражданского общества в Российской Федерации». По данным доклада «Об осуществлении Министерством юстиции Российской Федерации государственного контроля (надзора) в сфере деятельности некоммерческих организаций и об эффективности такого контроля (надзора)» на 1 января 2015 г. в Российской Федерации было зарегистрировано 225263

некоммерческих организаций, из которых подлежат федеральному государственному надзору 187960, в том числе [3]:

-

• 104949 (47,8%) общественных объединений;

-

• 25541 (11,6%) религиозная организация и 5 представительств иностранных религиозных организаций, открытых в РФ;

-

• 87028 (39,6%) - некоммерческих организаций иных организационно-правовых форм;

-

• 54 политических партии, 2082 их региональных и 20 местных отделений;

-

• 14 отделений международных организаций, иностранных некоммерческих неправительственных организаций.

Самый крупный в России эндаумент -целевой капитал МГИМО, в котором около 1,2 млрд руб. [12].

По данным Управления Министерства юстиции РФ по Пермскому краю на территории края насчитывается 4000 некоммерческих организаций (НКО) и общественных объединений (ОО), в т.ч. по следующим направлениям [3]:

-

• 33 молодёжных организации (волонтёрские, спортивно-оздоровительные, студенческие, просветительские, экологические и др.);

-

• 125 общественных объединений и некоммерческих организаций, занимающихся творческо-просветительской деятельностью;

-

• 24 организации ветеранов - участников боевых действий, войн и военных конфликтов;

-

• 49 организаций казачества;

-

• 3 краевые организации, представляющие интересы инвалидов;

-

• 49 городских и районных, поселенческих женсоветов;

-

• более 1500 первичных и 57 районных советов ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов;

-

• 20 религиозных организаций;

-

• 8 фондов, действующих по модели ФМС и другие организации, не относящиеся к организациям социальной сферы.

Самыми многочисленными общественными структурами являются ветеранские организации и общества инвалидов. Ведущее место занимают организации, деятельность которых направлена на оказание социальной помощи различным группам населения в виде юридических консультаций, психологической и педагогической помощи, реабилитации, выявления и разрешения проблем старшего поколения.

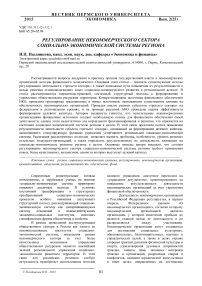

Официальная статистика не позволяет во всей полноте представить портрет некоммерческого сектора. По данным общественных палат субъектов Федерации из числа официально зарегистрированных НКО значительная часть не работает. По данным Общественной палаты Пермского края из числа зарегистрированных НКО полноценно работает только каждая третья организация, при этом в сельской местности НКО представлены почти исключительно ветеранскими и женскими организациями. В период 2012-2014 гг. наблюдается сокращение количества НКО в целом на 583 организации и, в частности, общественных

Рис. 1. Количество некоммерческих организаций в Пермском краев 2012-2014 гг.

Данная ситуация свидетельствует о том, что имеется целый комплекс проблем, требующих немедленного разрешения. Все проблемы имеют высокую взаимосвязь и требуют системных методов решения со стороны органов власти. Среди основных причин следует выделить: незаинтересованность граждан в трудоустройстве в НКО; неосведомленность населения о НКО и их особенностях функционирования; низкая репутация НКО в российском обществе; отсутствие значимой поддержки НКО со стороны органов власти либо отсутствие квалифицированных сотрудников для использования данной поддержки и т.д.

В данный момент 171 СО НКО Пермского края входит в государственный реестр получателей государственной поддержки, что составляет менее 4,5% от всех некоммерческих организаций, зарегистрированных на территории региона. Поддержка СО НКО оказывается по направлениям социальной политики Пермского края по средствам государственных программ субъекта РФ [3].

По данным Фонда развития гражданского общества количество людей, занятых в так называемом «третьем секторе», составляет около 1,1% экономически активного населения, или более 828 тыс. человек. В ходе опроса, проведенного Центром политических технологий, о своем участии в работе НКО сообщило 8,9% граждан. Несколько выше доля таких участников в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах - 16,8% и 16,4% соответственно [15].

Таким образом, репутация «третьего сектора» в значительной степени зависит от осведомленности граждан о деятельности НКО. Кроме того, одна из главных причин плохого положения кроется в том, что недофинансирование остается устойчивой тенденцией. Об этом, в частности, говорят оценки самих руководителей НКО — более половины из них считает основной проблемой функционирования некоммерческой организации отсутствие денег (в 2010 г. — 60%, 2014 г. — 56%) [15,18].

Все вышеперечисленные факты показывают необходимость качественной поддержки НКО со стороны власти и принятия [12].

региональной правовой базы, регулирующей

45 т----------------------------------------------

деятельность НКО и состояние социальноэкономической системы в целом.

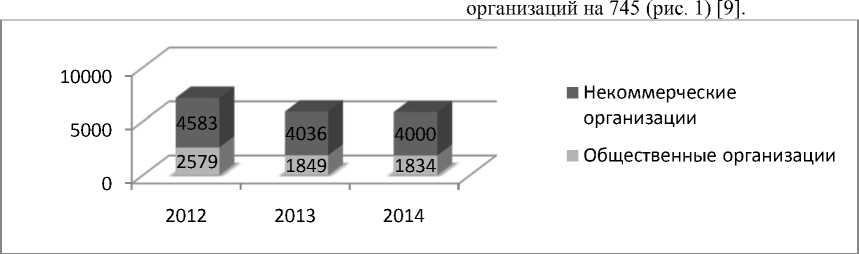

Очевидным остается тот факт, что большинство российских НКО стремятся диверсифицировать источники финансирования, но на практике 39% имеют только один источник получения средств, 27% — два источника, 25% — три-четыре, более пяти источников финансирования лишь у 7% НКО (рис. 2). Среди более успешных НКО, принявших участие в опросе «Агентства социальной информации», около 60% организаций имеют в структуре финансирования 3– 5 источников, у 12% организаций их более пяти

Рис. 2. Распределение НКО по количеству источников финансирования

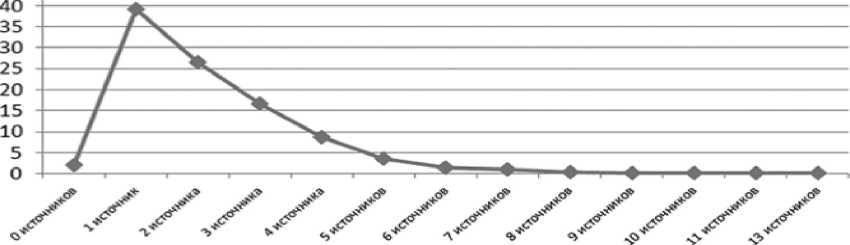

У более успешных организаций из комплекса инструментов привлечения финансирования первые позиции занимают субсидии из региональных и местных бюджетов (52,6%), пожертвования частных лиц (49,5%) и бизнеса (41,2%). Общий объем финансирования таких НКО образуют прежде всего внешние источники. В целом на внешние финансовые источники в совокупности приходится более 70% доходов успешных НКО. Из внутренних источников в среднем приходится 10,1% финансирования, на членские взносы и госзаказ — по 3,1%, на доходы от целевого капитала — 1,5%, на кредиты — 0,4%, на банковские депозиты — 0,1%. Особо надо отметить, что к внутренним источникам относятся доходы от производства товаров и услуг, в том числе через государственный (муниципальный) заказ (рис. 3) [12].

С точки зрения представителей «третьего сектора», оптимальным является наличие трехчетырех источников финансирования, работа таких организаций получает одну из самых высоких оценок со стороны их руководителей.

Рис. 3. Распределение ответов на вопрос: «Из каких основных источников складывалось финансирование НКО за последние годы?» (в % к числу организаций)

Что касается Пермского края, то в период 2012–2014 гг. наблюдается сокращение количества НКО в целом на 583 организации и, в частности, общественных организаций на 745. Данная ситуация свидетельствует о том, что имеется целый комплекс проблем, требующих немедленного разрешения.

Рассмотрим опыт Пермского края в решении проблем снижения результативности деятельности АНКО в отношении социальноэкономической системы региона.

Одной из самых крупных АНКО на территории Пермского края является «Организация "Вектор дружбы"», зарегистрированная в апреле 2006 г. Оценка отдельных источников финансового обеспечения на 2013 г. показала, что доходы от фандрайзинговой деятельности составляют более 579 тыс. руб., в то время как расходы – 36500 руб. (менее 6%). Данный показатель положительно оценивает фандрайзинговую деятельность АНО «Организация "Вектор дружбы"», однако результативность использования грантов оценивается 97%, привлекаемых на определенный срок реализации конкретного проекта непосредственно перед стартом его реализации [9]. Данное обстоятельство не гарантирует реализации текущих и старт новых проектов в случае отсутствия уверенности в финансировании в будущем. В данном случае единственным источником финансирования становятся средства от собственной деятельности, получение которых также подвержено рискам. Для диверсификации источников финансирования, в первую очередь долгосрочных программ, необходимо формировать дополнительные источники финансового обеспечения – фонд целевого капитала.

По результатам оценки рейтинга 70 крупнейших управляющих компаний Российской Федерации выявлено, что только 20 из них имеют в управлении средства целевых капиталов. ЗАО «Газпромбанк – управление активами» находится на первом месте рэнкинга управляющих компаний и имеет наибольший опыт работы с эндаумент-фондами АНКО, содержание идеального портфеля представлено в табл. 1 [4,8].

Таблица 1

Содержание идеального портфеля эндаумент-фонда по данным ЗАО «Газпромбанк – управление активами» на 2014 г.

|

Класс активов |

Доля в портфеле |

Назначение |

|

Государственные ЦБ Облигации федерального займа |

до 100% |

Основа ликвидности инвестиционного портфеля |

|

Акции российских эмитентов Ликвидные акции с наибольшим потенциалом роста |

0–30% |

Акции – это основной инструмент, позволяющий увеличить доходность портфеля и превысить уровень инфляции в долгосрочном периоде, однако в отличие от других видов активов, инвестиционная экспертиза играет критически важную роль |

|

Корпоративные облигации, обладающие долгосрочным кредитным рейтингом от Standard&Poor`s на уровне не менее B+ или аналогичном |

до 100% |

Корпоративные облигации эмитентов с хорошим кредитным качеством являются основной долгосрочной доходности портфеля |

|

Депозиты Банки, обладающие долгосрочным кредитным рейтингом от Standard&Poor`s на уровне не ниже B+ или аналогичном уровне от Moody’s или Fitch |

до 100% |

Основа стабильности портфеля в периоды нестабильности на фондовом рынке |

Любая управляющая компания, в том числе и Газпромбанк, предлагает несколько стратегий управления активами. Стратегию имеет право

Таблица 2

Динамика финансовых показателей Фонда целевого капитала АНО «Организация " Вектор дружбы " »

|

Показатель |

2014г. |

2015г. |

2016г. |

|

Рыночная стоимость целевого капитала (тыс.руб.) |

3000 |

3900 |

5000 |

|

Привлеченные дарения (тыс.руб.) |

1300 |

1400 |

1600 |

|

Реинвестированные средства (тыс.руб.) |

900 |

1100 |

1300 |

|

Доход от инвестирования (тыс.руб.) |

264 |

380 |

455 |

|

Вознаграждение управляющей компании, % |

4,5 |

4,5 |

4,5 |

|

Вознаграждение управляющей компании, тыс.руб. |

11,88 |

17,09 |

20,5 |

|

Годовая доходность (%) |

9,4 |

9,3 |

9,7 |

|

Годовой доход, тыс.руб. |

252 |

363 |

435 |

Представленный в табл. 2 прогноз является пессимистическим вариантом, отражающим показатели эндаумента при минимальном их выбрать АНКО – собственник целевого капитала при составлении договора и инвестиционной декларации [10].

размере и минимальном размере ежегодно привлекаемых средств.

По итогам проведенного мониторинга можно сделать вывод, что фонд целевого капитала не принесет финансовых убытков и значимых административных проблем АНО «Организация "Вектор дружбы"». По результатам анализа пессимистического варианта привлечения средств инвесторов ежегодно фонду будут приносить доходность свыше 9%, средства которого могут пойти на реализацию долгосрочных программ АНКО.

Таким образом, на сегодняшний день, некоммерческие организации – это реально действующий самостоятельный институт общественных отношений в социальноэкономической системе региона. Для нормального функционирования и развития некоммерческих организаций недостаточно иметь традиционные источники, регулируемые российским законодательством. Необходимо использовать новые способы финансового обеспечения некоммерческих организаций, ориентированные на устойчивый и долговременный результат, что позволит развивать партнерские отношения «власть – общество – бизнес» и формировать основу для эффективного управления региональной социально-экономической системой.

Список литературы Регулирование некоммерческого сектора социально-экономической системы региона

- Барковец А.А. Лучшие практики по созданию целевых капиталов/под ред. А. А. Барковец. М.: Форум Доноров. 2012. 158 с.

- Даушев Д. Фандрайзинг: истории из российской практики. СПб.:ЦРНО, 2012.

- Информационный портал Министерства Юстиций Российской Федерации. URL: www.unro.miniust.ru (дата обращения: 10.12.2014).

- Катькало В.С. Разработка и реализация стратегии по формированию целевого капитала. Роль совета по использованию целевого капитала//Материалы Всероссийского форума «Благотворительность в российских регионах: проблемы и перспективы развития». СПб., 2007. С.123.

- Кутергина Г.В. Место и роль социально-экономического мониторинга в управлении экономической системой//Управление экономическими системами: электронный научный журнал. 2013. № 2 (50). С. 9.

- Леонов А.В. Оценка эффективности использования эндаументов//Экономика и управление народным хозяйством. 2012. №4. С. 1318.

- Миттра Б. Управление эндаументами и фондами//Деньги и благотворительность. 2008. № 2(67). С. 118.

- НРА и Форум Доноров подготовили рэнкинг управляющих компаний, в доверительном управлении которых находятся средства целевых капиталов. URL: http://www.google.ru/url?sa=t&rct=i&q=&esrc=s&sou rce=web&cd=1&cad=rja&uac.bGE (дата обращения: 10.12.2014).

- Отчетность Общественной палаты Пермского края . URL:http://www.oppk.permkrai.ru/work/nko/1168-2014-10-22-09-27-43 (дата обращения: 12.12.2014).

- Отчётность доверительного управляющего для фондов целевого капитала. Газпромбанк -управление активами. URL: http://endowment.donorsforum.ru/userfiles/files.pdf (дата обращения: 10.12.2014).

- Паздникова Н.П. Формирование системы мониторинга реализации программы социально-экономического развития региона: автореф. дисс.. канд. экон. наук. Пермь, 2007. 26 с.

- Развитие финансово-экономической устойчивости российских НКО. URL: http://www.google.ru/url?sa=t&rct=i&q=&esrc=s&sou rce=web&cd=1&cad=rja&ua.bGE (дата обращения: 15.12.2014).

- Савина О.Н. Региональная налоговая политика в условиях развития инновационной экономики: теоретический аспект//Налоги и налогообложение. 2012. № 2. С. 104-108.

- Субанова О.С. Фонды целевых капиталов некоммерческих организаций: формирование, управление, использование: монография. М.: КУРС, 2011. 120 с.

- «Третий сектор» в России: текущее состояние и возможные модели развития. Доклад о развитии институтов гражданского общества в России. URL: http://www.google.ru/url?sa=t&rct=i&q=&esrc=s&sou rce=web&cd=1&cad=rj.bGE (дата обращения: 10.12.2014).

- Федеральный закон «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 N 7-ФЗ. . Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

- Федеральный закон «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций» от 30.12.2006 N 275-ФЗ. . Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

- Эндаумент-фонды (фонды целевого капитала) государственных и муниципальных образовательных учреждений: организация деятельности, состояние и перспективы развития: практическое руководство. М.: Финансовый университет, 2010. 144 с.