Регулирование воспроизводственных процессов в аграрной экономике: региональный аспект

Автор: Светлакова Н.А., Хайруллина О.И.

Журнал: Вестник Пермского университета. Серия: Экономика @economics-psu

Рубрика: Экономика агропромышленного комплекса

Статья в выпуске: 2 (21), 2014 года.

Бесплатный доступ

Эффективное функционирование воспроизводственных процессов в аграрной экономике обеспечивает конкурентоспособность отрасли. Экономическая самостоятельность регионов позволяет разрабатывать механизмы воздействия на субъектов сельского хозяйства с целью поддержки и развития производства. Однако недостаточность средств бюджетного финансирования на региональном уровне не позволяет решить все проблемы. Основной целью является привлечение средств федерального бюджета и частных инвесторов. Использование воспроизводственного подхода к проблемам аграрной экономики позволит создать эффективный механизм регулирования воспроизводственных процессов в сельском хозяйстве. Для исследования были использованы монографический, экономико-статистические методы. Новизна исследования состоит в комплексном исследовании стадий воспроизводственного процесса в сельском хозяйстве, в частности, производства, распределения, обмена и потребления. Полученные результаты свидетельствуют о нестабильности законодательной базы, что вызывает серьезные трудности у сельскохозяйственных производителей в части принятия правильных своевременных управленческих решений для развития аграрного бизнеса. Проблемы развития сельского хозяйства и их решение находятся в прямой зависимости от достаточности и сбалансированности регионального бюджета. Для оценки качества распределения субсидий по территориальному признаку все муниципальные образования были дифференцированы по группам в зависимости от размера выручки на один рубль субсидий. Успешно функционирующие субъекты получают больший объем финансирования. При этом убыточные организации, являясь низкоэффективными производителями, не получают государственную поддержку. Для дальнейшего успешного развития отрасли необходимо системное решение программно-целевым методом существующих проблем. Установленные направления аграрной политики должны быть реализованы посредством создания эффективного экономического механизма регулирования воспроизводственных процессов в аграрной экономике.

Сельское хозяйство, воспроизводственный процесс, регулирование, финансирование, бюджет, эффективность, группировка, регион

Короткий адрес: https://sciup.org/147201420

IDR: 147201420 | УДК: 332.1:338.43

Текст научной статьи Регулирование воспроизводственных процессов в аграрной экономике: региональный аспект

Воспроизводственные процессы в аграрной экономике представляют собой сложно организованную систему отношений субъектов финансово-хозяйственной деятельности на непрерывных взаимосвязанных стадиях производства, распределения, обмена и потребления, где в качестве объекта воздействия выступают биологические активы [14].

Вопросы, связанные с регулированием воспроизводственных процессов, представлены в работах Н.А. Борхунова, И.Н. Буздалова, В.И. Гайдук, А.М. Гатауллина, Е.В. Горшениной, В.А. Добрынина, АП. Зинченко, Э.Н. Крылатых и др. [4; 2; 5; 6; 7; 10; 11; 12].

Концепция государственного регулирования региональных воспроизводственных процессов в сельском хозяйстве сопровождалась курсом реформ различной направленности.

В Пермском крае только за период с 2008 по 2013 гг. было разработано и утверждено множество нормативно-законодательных актов.

Безусловно, нестабильность законодательной базы, а также многочисленные редакции уже принятых документов вызывают серьезные трудности у сельскохозяйственных производителей в части принятия правильных своевременных управленческих решений для развития аграрного бизнеса.

Сельское хозяйство Пермского края занимает незначительный удельный вес в создании валового регионального продукта - 4%. По классификации ряда ученых регион характеризуется как промьппленно развитый с низким удельным весом сельскохозяйственной отрасли. Тем не менее сельское хозяйство играет определяющую роль в обеспечении региона продовольствием. Исследуя структуру товарной сельскохозяйственной продукции Пермского края, необходимо отметить наличие животноводческой специализации [6,7].

По данным территориального органа -Федеральной службы государственной статистики по Пермскому краю - сельскохозяйственным производством занимаются 335 сельскохозяйственных организаций разных форм собственности и организационно-правовых форм, 578 крестьянских (фермерских) хозяйств, 505 индивидуальных предпринимателей, более 300 тыс. личных подсобных хозяйств.

На 1 января 2012 г. во всех категориях хозяйств Пермского края насчитывалось 261,4 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе 107,4 тыс. голов коров. В 2012 г. в сельскохозяйственных организациях было сконцентрировано 68,5% поголовья крупного рогатого скота, 77% свиней и 93,8% птицы [13].

Вместе с тем доминирование сельскохозяйственных организаций в общем объеме производства и реализации товарной животноводческой продукции, в частности по мясу - 72 %, по молоку - 71% и 96,4% по яйцу от краевых объемов, является положительным моментом.

Крупные сельскохозяйственные предприятия, сосредоточивающие основные массивы земельных ресурсов и капитала, во всем мире являются главным фактором роста объемов и эффективности производства сельскохозяйственной

Процессы концентрации и специализации производства происходят под влиянием организационных, технических, социальных и экономических факторов, а также глобализации мировых систем [1; 3].

Последовательное увеличение продуктивности животных обеспечило некоторый рост валовой продукции сельхозпроизводителей в 2012 г. по сравнению с 2009 г.: по молоку - на 12%, по яйцу - на 31%, по мясу птицы - на 17,4%. При этом производство мяса крупного рогатого скота и свиней имеет отрицательную тенденцию. Безусловно, цикл производства продукции птицеводства характеризуется высокой скоростью оборачиваемости и, как следствие, более короткими сроками окупаемости инвестиционных проектов в отличие от мясного и молочного скотоводства. Данная закономерность действует вне зависимости от региональной специфики и скорее всего отражает адаптивную реакцию сельскохозяйственных производителей на существующий курс реформирования и создания новой аграрной политики. Поэтому в данном случае для развития вьппеуказанных подотраслей животноводства требуются особые инструменты государственного регулирования воспроизводственных процессов.

Анализируя данные табл. 1, необходимо отметить, что эффективность сельскохозяйственного производства является недостаточной для функционирования расширенного воспроизводственного процесса. Рентабельность деятельности субъектов аграрной экономики остается крайне низкой -10,9%.

В основе Программы на 2009-2012 гг. значилось стимулирование не процесса производства, а конечного результата, что несколько противоречит концепции поддержания динамичного последовательного развития воспроизводственного процесса отрасли.

продукции.

Таблица 1

|

Финансовые результаты деятельности сельскохозяйственных организаций Пермского края на 2008-2012 гг.* |

||||||

|

Показатели |

2008 г. |

2009 г. |

2010 г. |

2011 г. |

2012 г. |

Темп роста 2012 г. к 2008 г., % |

|

Выручка от реализации, млн. руб., в том числе |

11708 |

11717 |

13241 |

14622 |

15802 |

135,0 |

|

- выручка от реализации без индустриальных организаций, млн. руб. |

5774 |

5597 |

6847 |

7631 |

7935 |

137,4 |

|

Затраты на основное производство, млн. руб. |

16304 |

16469 |

17195 |

19456 |

19790 |

121,4 |

|

Себестоимость реализованной продукции, млн. руб. |

11005 |

11187 |

12292 |

13478 |

14318 |

130,1 |

|

Прибыль до налогообложения с учетом субсидий, млн. руб. |

1133 |

721 |

1080 |

1307 |

1563 |

137,9 |

|

Рентабельность с учетом субсидий, % |

10,3 |

6,4 |

8,9 |

9,7 |

10,9 |

X |

|

Рентабельность без учета субсидий, % |

-3,7 |

-7,3 |

-6,1 |

-3,9 |

-1,6 |

X |

|

* составлено автором с использованием источника [3] „ _ „ новные направления носили неспецифический Более того, Программой не было выделе- n r характер. В частности, были предусмотрены: но животноводство в качестве приоритета, а ос- г г |

||||||

-

1. Ускоренное развитие приоритетных отраслей агропромышленного комплекса.

-

2. Устойчивое сельскохозяйственное производство.

-

3. Формирование общих условий функционирования агропромьппленного комплекса.

-

4. Развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе.

-

5. Кадры, консалтинг, научноисследовательская работа в агропромьппленном комплексе.

При этом основным механизмом реализации явилось субсидирование отраслей, в боль шей части за счет льготного кредитования и принятых мер по увеличению объемов реализуемой сельскохозяйственной продукции.

Минсельхоз Пермского края определил следующие направления: льготное кредитование, субсидирование по результату, текущее финансирование, развитие малых форм хозяйствования и ДР- [8].

Финансирование поддержки сельского хозяйства имеет отрицательную динамику, как показано в табл. 2.

Таблица 2

Оценка уровня финансирования сельского хозяйства Пермского края в рамках краевой целевой программы

|

Показатели |

2008 г. |

2009 г. |

2010 г. |

2011 г. |

2012 г. |

|

Государственная поддержка, всего млн. руб. |

2145 |

1517,43 |

1852,71 |

1814,72 |

2039,55 |

|

- в т.ч. федеральный бюджет |

835,1 |

639,5 |

595,19 |

567,11 |

729,4 |

|

- региональный бюджет |

1309,9 |

877,93 |

1230,35 |

1209,69 |

1262,62 |

|

- бюджеты муниципальных образований |

0 |

0 |

27,17 |

37,92 |

47,53 |

|

Доля регионального финансирования, % |

61,07 |

57,86 |

66,41 |

66,66 |

61,91 |

В целом за период с 2008 по 2012 г. произошло сокращение финансирования на 4,9%, или на 105,45 млн. руб. Если на начальном этапе реформирования основная нагрузка по финансированию приходилась на федеральный бюджет, то в настоящее время наибольший удельный вес составляет региональное финансирование. Таким образом, региональный бюджет участвует не только в поддержке и реализации собственных программ, но и является активным участником софинансирования федеральных программ.

Следовательно, проблемы развития сельского хозяйства и их решение находятся в прямой зависимости от его достаточности и сбалансированности. Данные табл. 2 свидетельствуют о том, что финансовая нагрузка на бюджет Пермского края составляет по итогам за2012 г. 61,91%, или 1262,62 млн. руб.

Анализируя структуру государственной поддержки за 2009-2012 гг., необходимо отметить, что основные денежные средства использовались на увеличение объемов реализованной сельскохозяйственной продукции (см. табл. 3).

Таблица 3

Структура поддержки сельского хозяйства за счет регионального бюджета (на примере Пермского края), %

|

Показатель |

2009 г. |

2010 г. |

2011 г. |

2012 г. |

|

Государственная поддержка реализации инвестиционных проектов в отраслях специализации агропромышленного комплекса |

7,1 |

3,5 |

0,22 |

0 |

|

Государственная поддержка увеличения объемов реализованной сельскохозяйственной продукции |

60,3 |

67,2 |

57,1 |

65,5 |

|

Софинансирование отдельных мероприятий муниципальных программ развития сельского хозяйства (иные межбюджетные трансферты) |

- |

- |

9,3 |

8,0 |

|

Государственная поддержка племенного животноводства |

11,0 |

8,1 |

5,1 |

7,0 |

|

Государственная поддержка сохранения плодородия почв |

13,0 |

4,4 |

4,8 |

4,8 |

|

Противоэпизоотические мероприятия |

0,4 |

0,3 |

0,5 |

0,0 |

|

Государственная поддержка мероприятий по повышению доступности кредитов |

0,3 |

11,2 |

18,0 |

9,6 |

|

Государственная поддержка мероприятий по повышению финансовой устойчивости малых форм хозяйствования на селе |

1,0 |

1,8 |

2,0 |

0,3 |

|

Государственная поддержка мероприятий по снижению рисков в сельском хозяйстве |

0,2 |

0,1 |

0,2 |

0,1 |

|

Государственная поддержка развития малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе |

1,0 |

2,0 |

1,4 |

3,2 |

|

Государственная поддержка мероприятий по развитию кадрового потенциала |

2,0 |

0,7 |

0,4 |

0,5 |

|

Государственная поддержка мероприятий по развитию системы информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства |

0,4 |

0,4 |

0,3 |

0,3 |

|

Элитное семеноводство |

3,3 |

0,3 |

0,7 |

0,7 |

|

Итого |

100 |

100 |

100 |

100 |

* составлено автором на основе источника [8]

Эго связано с увеличением количества проданной сельскохозяйственной продукции за счет возмещения части затрат на ее производство. Субсидирование ориентировано на производителей с показателем не ниже 75 % от контрольных значений. Субсидии на компенсацию части затрат распространялись на производство следующих товаров: молоко, картофель и овощи открытого грунта, мясо крупного рогатого скота мясных пород.

При этом получатели субсидий были обязаны направить полученные средства на инвестиционные цели, в том числе на строительство или приобретение жилья для работников и на покупку предприятий категории «Занятость» предприятиями категории «Бизнес».

Следующим не менее значимым мероприятием является повьппение доступности кредитов, на долю которого в 2012 г. было предусмотрено 9,6%.

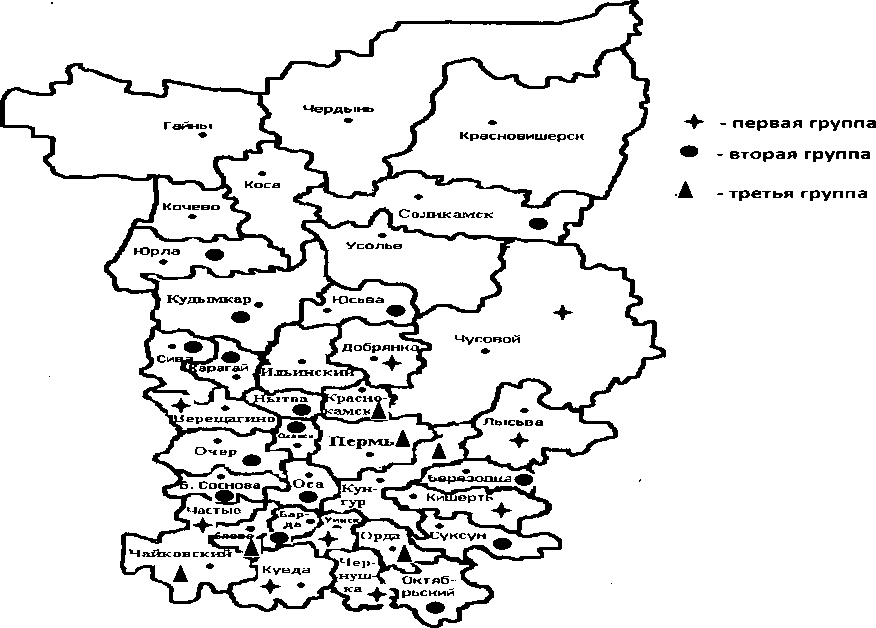

Для оценки качества распределения субсидий по территориальному признаку все муниципальные образования были дифференцированы по группам в зависимости от размера выручки на один рубль субсидий:

-

- первая группа - до 5 руб. на 1 руб. субсидий;

-

- вторая группа - свьппе 5 руб. до 10 руб.;

-

- третья группа - свьппе 10 руб.

При этом районы, находящиеся на севере, имеющие меньшую плотность населения и менее благоприятные условия для сельскохозяй ственного производства, не являются получателями государственной поддержки. К ним относятся Чердынский, Красновишерский, Гайнский, Косинский районы.

Согласно представленной группировке получателей бюджетных средств можно сделать вывод о том, что наиболее эффективными сельскохозяйственными производителями являются организации, находящиеся в Еловском, Кунгурском, Краснокамском, Ординском, Чайковском и Пермском районах, что объясняется их приближенностью к краевому центру и более развитой инфраструктурой производства и сбыта (см. рис. 1).

Больший объем субсидий был привлечен сельскохозяйственными организациями третьей группы, что свидетельствует о том, что успешно функционирующие субъекты получают больший объем финансирования. Данная закономерность свидетельствует о приоритетах аграрной политики на региональном уровне, т.е. финансирование распространяется, в первую очередь, на эффективных производителей.

Достаточно противоречивая закономерность по полученным субсидиям проявляется среди организаций второй и третьей групп.

При этом убыточные организации, являясь низкоэффективными производителями, не могли рассчитывать на государственную поддержку. Таким образом, сельское хозяйство региональные власти рассматривали исключительно как бизнес, не учитывая социальную значимость отрасли и ее многофункциональные аспекты.

Рис. 1. Дифференцирование территорий в зависимости от уровня субсидирования

Исследованиями было установлено, что сельскохозяйственные организации могут осуществлять расширенное воспроизводство только при рентабельности более 15%. Между тем группировка муниципальных районов по данному показателю свидетельствует о том, что только 62% сформированной выручки приходится на предприятия, которые имеют возможность дальнейшего развития (см. табл. 4).

За период действия краевой целевой программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Пермском крае на 2009-2012 гг.» сохранились проблемы, ограничивающие поступательное экономическое развитие сельского хозяйства.

Таблица 4

Группировка муниципальных районов по уровню рентабельности продукции животноводства

|

Рентабельность, % |

Муниципальный район |

Совокупная выручка, тыс. руб. |

Удельный вес в выручке, % |

|

убы точные |

Бардымский район, Еловский район, Кишертский район, Чердьшский район, Кочевский район, Чернушинский район, Ординский район, Ку-единский район |

835 868 |

6 |

|

до 5% |

Ильинский район, Частинский район, Краснокамский район, Юрлинский район, Юсьвинский район, Октябрьский район, Соликамский район, Осинский район, Оханский район |

2 964 880 |

22 |

|

свыше 5% до 10% |

Б-Сосновский район, Лысьвенский район, Чайковский район, Кудымкарский район, Чусовской район |

1 366 448 |

10 |

|

свыше 10% до 15% |

Верещагинский район, Карагайский район, Кунгурский район, Нытвенский район, Очерский район, Пермский район, Уинский район |

4 367 771 |

32 |

|

более 15% |

Березовский район, Пермский район, Сивинский район, Суксунский район |

4 109 781 |

30 |

Так, за 2008-2011 гг. произошло сокращение посевных площадей и поголовья скота. Одно из ограничений развития аграрной экономики в условиях вступления России во Всемирную торговую организацию (ВТО) -недостаточное привлечение инвестиций в отрасль. Требуются значительные инвестиции в развитие технологии и создание новых производств, окупаемость которых на сегодняшний день довольно длительная. Привлечению инвесторов в сельское хозяйство препятствуют проблемы приватизации и оформления сельскохозяйственных земель. Существующие механизмы распоряжения, владения, пользования землей ограничивают доступ к земельным ресурсам и не позволяют осуществлять ее перераспределение, что ведет к нерациональному использованию земель сельскохозяйственного назначения. В настоящее время можно отметить тенденцию активного перераспределения земель в ущерб проведению мероприятий по их восстановлению. В результате значительные площади уже выведены из хозяйственного оборота, идет деградация и снижение плодородия почв.

Для дальнейшего успешного развития отрасли необходимо системное решение программно-целевым методом следующих проблем:

-

- моральный и физический износ техники и оборудования ряда сельскохозяйственных товаропроизводителей и, как следствие, использование экстенсивных и устаревших технологий;

-

- неразвитость инфраструктуры семеноводства и племенного животноводства;

-

- низкая производительность труда;

-

- снижение почвенного плодородия;

-

- технико-технологическое отставание отрасли сельского хозяйства от большинства стран - участников ВТО из-за недостаточного уровня доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей для осуществления модернизации и перехода к инновационному развитию;

-

- низкий уровень глубокой промышленной переработки продукции в Пермском крае, что ограничивает возможность сбыта продукции от сельскохозяйственных товаропроизводителей;

-

- ограниченный доступ сельскохозяйственных товаропроизводителей к рынку в условиях несовершенства его инфраструктуры, слабого развития кооперации в сфере производства и реализации сельскохозяйственной продукции;

-

- несовершенство системы подготовки кадров, дефицит специалистов, недостаточность эффективных менеджеров в отрасли;

-

- медленные темпы социального развития сельских территорий, сокращение занятости сельских жителей при слабом развитии альтернативных видов деятельности [8; 9].

Проблемы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сырья и продовольствия в Пермском крае носят межотраслевой и межведомственный характер и не могут быть решены без участия Правительства Российской Федерации и Правительства Пермского края. Более того, требуется значительное бюджетное и внебюджетное финансирование.

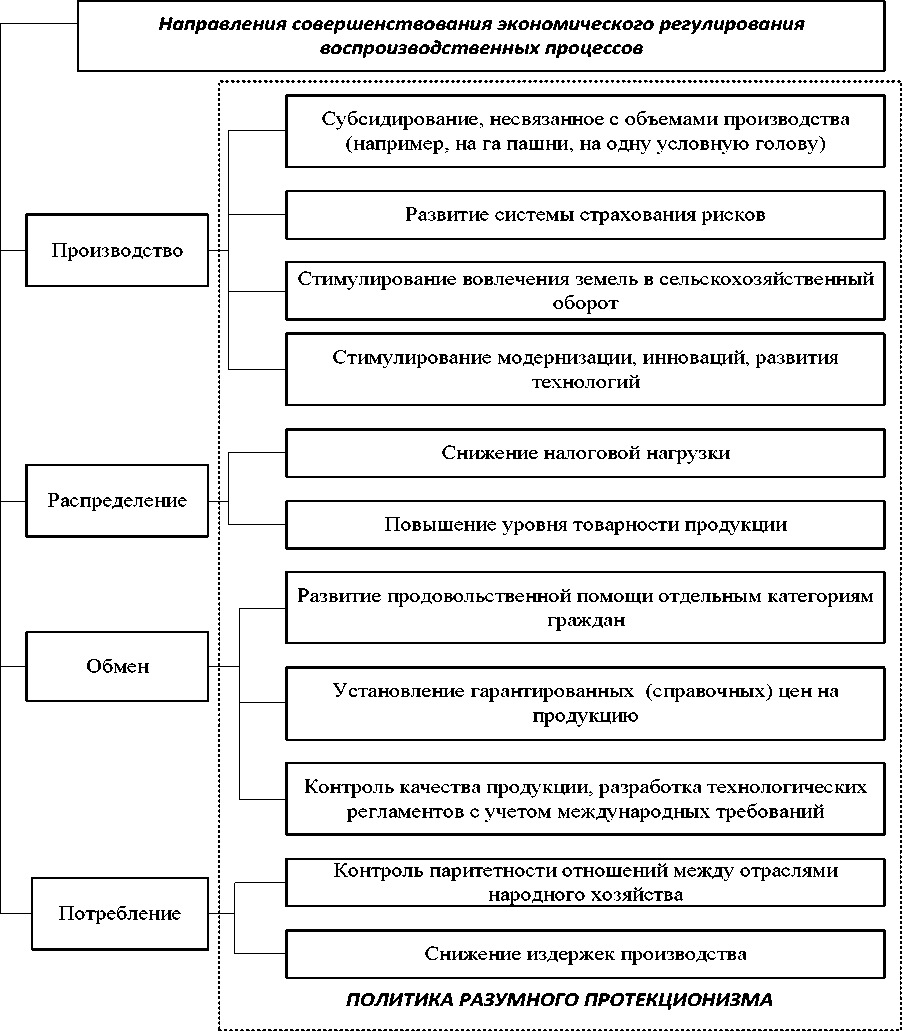

Установленные направления аграрной политики (рис. 2) должны быть реализованы посредством создания эффективного экономического механизма регулирования воспроизводственных процессов в аграрной экономике.

/ информационное обеспечение сельскохозяйственных товаропроизводителей и других участников рынка .сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, \ а также предоставление им консультационной помощи

применение особых налоговы режимов в отношении сельскохозяйственных товаропроизводителей

Z регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, в том числе \таможенно-тарифное и нетарифное у регулирование

проведение закупочных интервенций, товарных интервенций на рынке сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, а также залоговых операций

Концептуальные направления экономического регулирования воспроизводственных процессов в сельском хозяйстве

(антимонопольное регулирование рынков) сельскохозяйственной продукции, сырья и к продовольствия /

предоставление бюджетных средств сельскохозяйственным товаропроизводителям

участие общественных организаций в формировании реализации государственной аграрной политики

/^осуществление закупки, хранения, переработки и\ поставок сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия для государственных и муниципальных \____________нужд___________У

Рис. 2. Направления аграрной политики

Нерешенность системных проблем развития сельского хозяйства и агропродоволь-ственного рынка препятствует преодолению противоречия между увеличением объемов государственной поддержки сельского хозяйства и импортом продовольствия, составившего в 2012 г. около 40 млрд, дол., что почти соответствует объему годовой выручки сельскохозяйственных организаций. При низкой доходности товаропроизводителей существует вероятность рисков, связанных с финансовой устойчивостью и дальнейшим развитием АПК в условиях глобальной конкуренции. Представим основные направления совершенствования регулирования воспроизводственных процессов на рис. 3.

Рис. 3. Воспроизводственный подход к регулированию сельского хозяйства

В настоящее время не создана единая методология планирования, распределения и оценки эффективности использования бюджетных средств.

Ограниченность бюджетного финансирования обусловливает определение приоритетных направлений поддержки. По нашему мнению, для решения данной задачи необходимо ориентироваться на современные рыночные условия хозяйствования. Вступление России в ВТО сопряжено со снижением уровня таможенно-тарифной защиты, ограничением государственной поддержки в рамках «желтой корзины». Данные факторы могут привести к снижению уровня продовольственной безопас ности. В этих условиях представляется актуальным использование мер государственной поддержки в рамках «зеленой корзины». Данные мероприятия не оказывают искажающего воздействия на торговлю и, соответственно, освобождены от обязательств по их сокращению.

Анализируя государственную поддержку сельского хозяйства Пермского края, необходимо отметить, что в структуре регионального уровня преобладают направления «желтой корзины», на долю которых, в 2009 г. приходилось 97%, а в 2012 г. - 91,2 %. Таким образом, современная структура государственной поддержки и существующие механизмы регулирования воспроизводственных процессов ориентированы на меры «желтой корзины», что, по существу, противоречит требованиям ВТО.

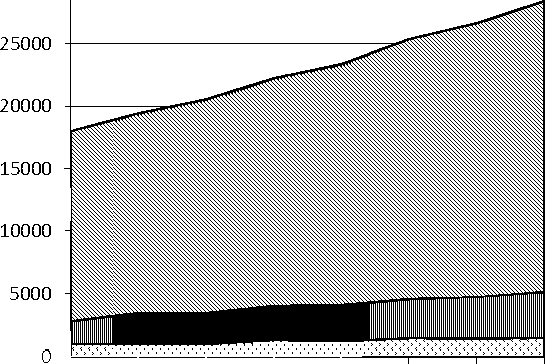

В условиях ВТО Министерством сельского хозяйства и продовольствия Пермского края была разработана и утверждена Долгосрочная целевая программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Пермском крае на 2013-2020 гг.». Нами были составлены следующие линейные тренды для прогнозирования объемов финансирования отрасли:

-

- по финансированию из бюджета РФ у = 68,581х+902,96;

-

- финансированию из бюджета субъекта РФу = 251,21х+1684,1;

-

- финансированию из внебюджетных источников

у= 1161,9х+13781.

Таким образом, по развитию сельского хозяйства основная нагрузка (76%) ложится на сельскохозяйственные организации, ежегодные темпы прироста финансирования которых составляют максимальные значения (см. рис. 4).

30000 л-----------------------------

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Рис. 4. Финансирование сельского хозяйства на 2013-2020 гг.

* составлено автором на основе источника [8]

-

□ внебюджетные источники

-

■ бюджет Пермского края

-

□ федеральный бюджет

Экономическое регулирование воспроизводственных процессов в сельском хозяйстве должно сопровождаться мониторингом эффективности аграрной политики.

Список литературы Регулирование воспроизводственных процессов в аграрной экономике: региональный аспект

- Барышников Н.Г.Воспроизводство в сельском хозяйстве: приоритеты и перспективы: науч. изд./Н.Г. Барышников, Е.А. Черданцева. Пенза: РИО ПГСХА, 2012. 158 с.

- Буздалов И. О народнохозяйственном подходе к системной модернизации сельского хозяйства России//Общество и экономика. 2012. № 3-4. С. 117-121.

- Беляков А.А. Как российская экономика может быть выстроена по новой модели развития. URL: http://www.ng.ru/ideas/2011-12-23/5_agrarii.html (дата обращения 10.12.12 г.).

- Воспроизводство в аграрной экономике: вопросы теории, государственного регулирования и эффективности производства: монография/под ред. Н.А. Борхунова. Тула: Гриф и К, 2009. 324 с.

- Гайдук В.И. Проблемы и перспективы развития предпринимательской деятельности предприятий АПК/В.И. Гайдук, И.В. Самодуров, Н.В. Гайдук, О.В. Козаченко. Краснодар, 2000. 169 с.

- Гатаулина Е.А. Влияние государственной поддержки и биоклиматического потенциала на развитие сельскохозяйственного производства в субъектах РФ. URL://http://www.viapi.ru/publication/e-iblio/detail.php?IBLOCK_ID=45&SECTION_ID1 069&ELEMENT_ID=30823 (дата обращения 10.12.12 г.).

- Горшенина Е.В. Формирование оптимальных пропорций регионального воспроизводства//Экономика и экономические науки. 2011. № 5. С. 65-76.

- Государственная поддержка//Официальный сайт Минсельхоза Пермского края. URL: http://www.agro.perm.ru/(дата обращения: 11.11.2012).

- Государственные программы//Официальный сайт Минсельхоза РФ. URL: www.mcx.ru (дата обращения: 10.12.2012).

- Добрынин А.И. Региональные пропорции воспроизводства. Л.: Изд-во ЛГУ, 1977. 127 с.

- Зинченко А.П. Доходы и воспроизводство в сельском хозяйстве России//Вопросы статистики. 2010. № 8. С. 68-76.

- Крылатых Э.Н. Пропорции и приоритеты в развитии АПК. М.: Экономика, 1983. 232 с.

- Официальная статистика. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/r osstat/ru/statistics/(дата обращения: 07.02.2014).

- Светлакова Н.А., Хайруллина О.И. Перспективы регулирования воспроизводственных процессов в животноводстве в условиях ВТО//Пермский аграрный вестник: науч. практ. журн. 2013. № 4 (4). С. 70-75.

- Хайруллина О.И. Экономический механизм регулирования воспроизводственного процесса в сельском хозяйстве//Аграрная Россия. 2013. № 2. С. 33-37.