Регулирование возвратной трудовой миграции в XXI веке: зарубежный опыт и российская практика

Автор: Соколова А.А.

Журнал: Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз @volnc-esc

Рубрика: Социальное и экономическое развитие

Статья в выпуске: 5 т.17, 2024 года.

Бесплатный доступ

В статье анализируются существующие в разных странах практики и меры регулирования маятниковой трудовой миграции путем классификации их по уровню, объекту воздействия, актору, типу воздействия и цели. Анализ показал, что регулирование миграционных процессов в зарубежных странах осуществляется различными отраслями права, а меры нацелены не только на управление потоками маятниковой трудовой миграции, но и на смягчение ее последствий на различных уровнях. В России маятниковая трудовая миграция в основном лишь упоминается в стратегиях социально-экономического развития отдельных регионов, не будучи полноценно интегрированной в механизмы управления. Выявлено, что наличие упоминаний о ней в региональных стратегиях развития не связано с ее реальными объёмами и последствиями для региональной экономики. Следовательно, региональные власти недостаточно учитывают экономические и социальные последствия маятниковой трудовой миграции в стратегиях. Это касается и ее положительных сторон, таких как создание рабочих мест и оживление экономики, так и потенциальных негативных эффектов, связанных с перегрузкой инфраструктуры, потерями региональных бюджетов и т. д. Подчеркивается важность развития системы учета и мониторинга маятниковой трудовой миграции, а также необходимость проведения дополнительных исследований для точной оценки всех аспектов ее влияния на регионы. Статья представляет интерес для широкого круга исследователей, занимающихся проблемами трудовой миграции и регионального развития. Результаты могут применяться для разработки практических рекомендаций по оптимизации мер регулирования маятниковой трудовой миграции в России, направленных на снижение ее негативных последствий и повышение ее потенциала для социальноэкономического развития территорий.

Миграция, возвратная трудовая миграция, маятниковая трудовая миграция, меры регулирования маятниковой трудовой миграции, региональная экономика, регион

Короткий адрес: https://sciup.org/147245922

IDR: 147245922 | УДК: 331.556.2 | DOI: 10.15838/esc.2024.5.95.11

Текст научной статьи Регулирование возвратной трудовой миграции в XXI веке: зарубежный опыт и российская практика

Существующий дефицит рабочей силы, последствия пандемии COVID-19, мобилизация и «релокация» части трудоспособного населения приводят к росту числа вакансий во всех отраслях и профессиональных группах. В условиях сжимающегося предложения труда, низкой безработицы, высокой текучести кадров и стагнации заработных плат это негативно сказывается на устойчивом развитии экономики страны (Капелюшников, 2024). Дисбаланс усиливается неравномерным развитием различных отраслей и территорий, что создает вызовы для успешного функционирования региональных экономик. Одним из наиболее эффективных способов сглаживания кадрового дефицита выступает трудовая миграция1, способствующая перераспределению рабочей силы между регионами. Особую роль в этом процессе играют те ее формы, которые не предполагают осуществление переезда, например маятниковая трудовая миграция.

Цель работы заключается в исследовании зарубежных и отечественных практик регулирования маятниковой трудовой миграции (далее – МТМ). Научная новизна исследования состоит в систематизации практик и обосновании необходимости ее регулирования.

Изучение масштабов и последствий МТМ не входило в задачи автора, однако без их рассмотрения невозможно оценить необходимость регулирования данного явления. Уровень МТМ стабильно сохраняется на протяжении длительного времени (Шитова, 2024). Оценить ее масштабы затруднительно в связи с отсутствием практики мониторинга МТМ2, и на сегодняшний день исследовать это явление можно посредством косвенных источников информации. Так, согласно итогам выборочного обследования рабочей силы, доля межрегиональных маятниковых трудовых мигрантов в структуре занятого населения в период с 2013 по 2023 год колебалась в диапазоне от 1,3 до 2,0%, в то время как данные Всероссийской переписи населения за счет учета межрегиональных и внутрирегиональных перемещений подобного рода зафиксировали удельный вес изучаемой группы населения – 8,0% от численности занятого населения в 2021 году3 (Соколова, Калачи-кова, 2023).

Ранее нами были систематизированы последствия МТМ на трех уровнях: уровне территории, работодателя и домохозяйства (Соколова, Калачикова, 2023). На уровне домохозяйства миграция отрицательно сказывается на физическом и психическом здоровье индивида (Kunn-Nelen, 2016; Шитова, 2024), снижает уровень субъективного благополучия (Chatterjee et al., 2020), а также приводит к проблемам во взаимоотношениях внутри семьи (Антонова, 2018). Однако, выбирая подобную стратегию жизнеобеспечения, трудовой мигрант может обеспечить более высокий уровень дохода, чем в месте своего проживания, тем самым повысить уровень жизни (Ohman, Lindgren, 2003). Работодатель, как правило, выигрывает от трудоустройства маятниковых трудовых мигрантов, так как имеет возможность получить из других населённых пунктов кадры требуемой квалификации и по устраивающей его оплате труда, что позволяет оперативно реагировать на изменения на рынках труда. В качестве отрицательных последствий на уровне работодателя можно назвать риск нарушения трудовой дисциплины, связанный с опозданиями и возможными прогулами из-за трудностей, которые могут возникнуть по пути до работы. На уровне территорий как положительные эффекты в основном обозначаются перераспределение денежных потоков в связи с межрегиональными денежными трансфертами (Мкртчян, Флоринская, 2016), повышение демографического и трудового потенциала в результате притока трудоспособного населения (Ахметова, 2021). К негативным эффектам относятся ухудшение экологической ситуации и шумовое загрязнение, вызванные увеличением траффика (Ashforth, 2000), потери регионального бюджета и т. д.

Учет взаимосвязи между последствиями МТМ и мерами ее регулирования позволит минимизировать негативные эффекты для региональной экономики, работодателей и домохозяйств, а также будет способствовать социально-демографическому и экономическому развитию территории исхода4.

Материалы и методы

Статья делится на несколько частей в соответствии с исследовательской логикой. Вначале рассматриваются практики регулирования МТМ с опорой на анализ литературы по заявленной теме в поле зарубежных исследований. Следующая часть статьи посвящена рассмотрению отечественных практик в отношении регулирования изучаемого явления. В качестве источников информации кроме научной литературы использовались тексты стратегий социально-экономического развития регионов России. Далее выполнена группировка регионов по критерию упоминания МТМ (наличие или отсутствие) и отношению к ней (как к риску или как к сильной стороне). Для того чтобы оценить адекватность учета влияния МТМ на региональное развитие, наличие мер регулирования МТМ в стратегиях социальноэкономического развития регионов соотнесено c удельным весом маятниковых трудовых мигрантов в структуре занятого населения регионов, а также с экономическими эффектами, которые она оказывает на территории. В рамках последней задачи были использованы данные Всероссийской переписи населения – 2020 (ВПН-2020), данные о средней номинальной начисленной заработной плате работников по полному кругу организаций в целом по экономике в регионе работы, а также информация Министерства финансов Российской Федерации об исполненных консолидированных бюджетах субъектов.

Для оценки экономических эффектов учитывались результаты применения методики исчисления недополученного налога на доходы физических лиц (далее – НДФЛ) в структуре доходной части от НДФЛ консолидированного бюджета соответствующего региона. Эта методика позволила крайне приблизительно представить тот объем денежных средств, которые маятниковые трудовые мигранты не привносят в бюджет региона исхода (Соколова, Калачико-ва, 2023). НДФЛ составляет 13% от заработной платы и поступает в бюджет субъекта, в котором работает маятниковый трудовой мигрант. В случае межрегиональной МТМ 85% налога оседает в бюджете субъекта, в котором работает индивид, а 15% – в бюджете конкретного муниципалитета работы. Суммарно, вся сумма

НДФЛ остается в регионе работы, а не проживания трудового мигранта5.

Кроме этого, нами применялся метод оценки экономических последствий для территории исхода путем расчета объемов межрегиональных денежных трансфертов от МТМ. Отечественные исследователи отмечают, что граждане, осуществляющие трудовую деятельность за пределами своего населенного пункта, тратят значительную часть дохода в регионе проживания, а не работы, в целом называется диапазон от 2/3 до 3/4 заработка (Мкртчян, Флоринская, 2019), который они тратят по месту жительства.

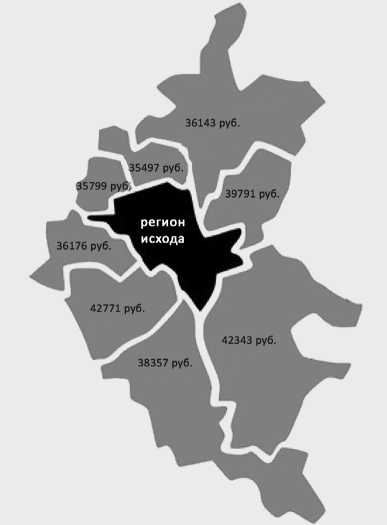

Мы взяли за основу гипотезу о том, что 2/3 своего заработка межрегиональные маятниковые трудовые мигранты тратят по месту своего постоянного проживания, где осуществляются траты различного объема и назначения, например квартплата, образование детей и т. д. (Мальцева, Плахов, 2014). Однако, основываясь на теоретическом анализе научных трудов, мы знаем, что подобного рода трудовые пере- мещения не осуществляются на дальние расстояния. Мы заранее оговариваем, что расчеты носят приблизительный характер. Зная регион исхода и примерный радиус передвижения изучаемой группы населения, мы делаем предположение о том, что маятниковые трудовые мигранты не уезжают дальше границ прилегающего субъекта. У каждого региона исхода нами определены регионы-спутники, в которых маятниковые трудовые мигранты могут осуществлять трудовую деятельность. Поскольку доступная статистическая информация не дает информации о том, в какой сфере заняты маятниковые трудовые мигранты, за отправную точку принимается средняя номинальная начисленная заработная плата работников по полному кругу организаций в целом по экономике, что также является ограничением нашего исследования, поскольку сильно усредняет полученные эффекты (рисунок). Выделив прилегающие к исследуемому регионы субъекты, мы смогли рассчитать средний объем денежных

Метод расчета объема межрегиональных денежных трансфертов, поступающих в регион исхода от межрегиональной маятниковой трудовой миграции

Источник: составлено автором.

трансфертов, которые маятниковый трудовой мигрант реализует в месте своего проживания в течение года. Для этого использовалась следующая формула:

ОМДТммтм = (3ср. 3 * численностьммтм) * 12мес., где ОМДТММТМ – объем межрегиональных денежных трансфертов межрегиональных маятниковых трудовых мигрантов;

численность ММТМ – численность межрегиональных маятниковых трудовых мигрантов в регионе исхода, руб.;

ср. з/п – средняя номинальная начисленная заработная плата работников по полному кругу организаций в целом по экономике в регионе работы, руб.

Важно отметить, что выполненные расчеты носят приблизительный характер, который, помимо упомянутых выше ограничений исследования, обусловлен недостаточным учетом МТМ. Данные ВПН-2020, которые использовались в ходе исследования, отражают только межрегиональную МТМ. Кроме того, расчеты охватывают лишь часть экономического влияния изучаемого явления на регион исхода. Кроме межрегиональных денежных трансфертов и потерь консолидированного бюджета от недополученного НДФЛ, существует множество других аспектов влияния МТМ на региональную экономику. Полная оценка экономических последствий МТМ требует более глубокого и комплексного анализа, который учитывал бы широкий спектр ее влияния. Это подчеркивает необходимость развития систем учета и мониторинга МТМ, а также проведения дополнительных исследований для точной оценки всех аспектов влияния МТМ на регионы исхода и регионы трудоустройства.

Обзор мер регулирования маятниковой трудовой миграции: зарубежный опыт

Регулирование МТМ затрагивает разные области, которые напрямую не связаны с миграционной политикой. МТМ является важным инструментом для обеспечения устойчивого развития, поскольку помогает сбалансировать спрос и предложение на рабочую силу, позволяя регионам привлекать трудовые ресурсы в соответствии с потребностями экономики. Помимо трудовой сферы, МТМ затрагивает транспортную политику, стимулирует поиск новых инфраструктурных решений, требует принятия решений в сфере экологической политики.

Одна из отличительных черт зарубежных исследований и практики регулирования МТМ состоит в том, что феномен маятниковой миграции не является чем-то «скрытым от глаз» общественности, статистики, исследователей, органов управления, работодателей и т. д. МТМ, или в практике зарубежных стран «commuting»6, воспринимается как явление, которое постоянно присутствует в повседневной жизни общества, за ним наблюдают, его активно изучают, а также принимают во внимание при формировании мер регулирования в рамках трудовой, экологической, транспортной, жилищной политики, политики землепользования и т. д. При анализе опыта зарубежных стран, связанного с практикой регулирования процессов МТМ, было выявлено, что меры могут быть нацелены не только на управление ее потоками и объемами, но и на нивелирование негативных последствий от данного процесса на разных уровнях (табл. 1). Так, на уровне территории меры регулирования изучаемого явления учитываются в национальных стратегиях развития транспортной системы, в региональных и городских программах развития и планирования территорий, на уровне работодателя закрепляются в локальных нормативноправовых документах и имеют сферу действия на территории предприятия, а уровень домохозяйства определяется в поведенческих практиках индивидов, которые формируются под действием социальных норм, убеждений и т. д.

Акторами мер регулирования МТМ могут выступать правительственные органы, которые диктуют меры посредством законодательных актов и стратегических документов (Zuo et al., 2024), а также муниципальные власти, которые разрабатывают стратегии развития инфраструктуры на уровне муниципалитетов и городов (Waedhani et al., 2020), сами предприятия, на которых работают маятниковые мигранты (Taale et al., 2022), а также образовательные организации7.

Таблица 1. Классификация зарубежных мер регулирования МТМ

|

о ° О m |

Классификация |

Примеры |

|

е оа С |

Уровень территории |

Концепция «Transit-oriented development»: лежит в основе градостроительной документации ряда городов (Лондон, Сан-Франциско) и воплощает многогранный подход к планированию города, который учитывает взаимосвязи между разными элементами городской среды и направлен на создание устойчивых, комфортных, доступных для всех групп населения условий жизни. В рамках данной концепции регулирование маятниковой трудовой миграции упоминается в таких пунктах, как: – создание условий, где жилье и рабочие места находятся в непосредственной близости от транспортных узлов;

|

|

Уровень работодателя |

Программа «TravelWise» – локальная программа города Оттавы для реализации на уровне работодателя в целях улучшения условий поездок маятниковых трудовых мигрантов. Программа предполагает индивидуальный план, включающий оценку территории предприятия, опрос сотрудников, совершающих пригородные поездки, информационную поддержку. Программа предлагает ряд мер, таких как: – повышение привлекательности использования альтернативных транспортных средств в качестве способа передвижения на работу; – управление парковочными местами |

|

|

Уровень домохозяйства |

Практика «carpooling» – предполагает совместное использование автомобиля разными сотрудниками для совместных путешествий на работу. В некоторых странах Министерство транспорта предоставляет бесплатные парковки для участников программы карпулинга (напр., Оттава, Канада) |

|

|

к □а 1— CD CI СО оа С |

Транспортные системы |

|

|

Городская среда и жилищное строительство |

– Осуществление жилищной застройки рядом со станциями общественного транспорта; – внедрение зеленых и парковых зон, улучшение пешей инфраструктуры |

|

|

Поведение и здоровье индивида |

– Стимулирование сотрудников к использованию велосипедного транспорта; – информирование индивидов об издержках времени и денежных средств на дорогу до работы и обратно |

|

|

Экология |

– Ограничение выбросов вредных веществ; – поощрение использования электромобилей |

|

|

03 |

Органы законодательной власти различного уровня |

Генеральный план развития города – является документом долгосрочного планирования развития городов, затрагивающим аспекты жилищного планирования, развития транспортной сети, экономики, вопросы окружающей среды и социальные аспекты. В контексте маятниковой трудовой миграции предлагается:

|

|

Образовательные организации |

Специальные студенческие программы. Ряд университетов США и Европы разрабатывает программы преференций для студентов, постоянно передвигающихся на учебу из других населенных пунктов. Часто в такие программы входят:

|

|

|

Работодатель |

Гибридный график работы: выполнение трудовых обязанностей частично из дома, частично из офиса |

Окончание таблицы 1

|

o s О qo |

Классификация |

Примеры |

|

ex □Q 1— CD CO S 1— |

Прямые |

Ограничение движения, например, в некоторые дни ограничивается движение на личных автомобилях, а также внедряется бесплатный проезд на общественном транспорте (напр. «Journ e e sans voiture» в Париже) |

|

Косвенные |

Налоговые льготы. В практике некоторых стран (напр. США и Канада) существуют программы, предлагающие налоговые вычеты для работников, совершающих трудовые пригородные поездки. И работник, и работодатель в данном случае не уплачивают часть налоговой ставки, что позволяет им экономить |

|

|

Поведенческие |

Подталкивание («nugding»). Этот подход предполагает использование небольших изменений в окружающей среде, которые направлены на изменение поведения людей без принуждения. Примером подобного влияния на поведение может быть размещение велопарковок ближе к входу в здание, где работает индивид, чем автостоянки. Социальные нормы. Этот подход использует влияние социальных норм на поведение людей. В контексте маятниковой трудовой миграции происходит так, что люди часто выбирают тот же способ передвижения, что и их друзья, коллеги, соседи или представители референтной социальной группы. В рамках данного воздействия индивидам, например, транслируется информация (в виде рекламных щитов или видеороликов) о том, что современные и заботящиеся об экологии люди уже используют общественный транспорт вместо личного автотранспорта. Непринятие потерь («loss aversion»). Этот подход опирается на тот факт, что люди более чувствительны к потерям, чем к прибылям. Например, предоставление информации о стоимости простоя в пробках (упущенное время, дополнительные расходы на бензин) с акцентом на негативные последствия использования автомобиля (например, загрязнение окружающей среды, увеличение заторов). Использование цифровых средств («gamification»). Изучается использование гаджетов для изменения поведения людей. В данном направлении можно отметить такие способы, как создание игр и приложений, когда у пользователей формируется желаемое поведение посредством выполнения заданий с поощрениями, таблиц лидеров, а также коммуникации внутри приложения с целью взаимной поддержки участников |

|

|

s Г CD |

Нивелировать последствия |

Меры регулирования, которые поощряют использование альтернативных способов перемещения (велосипедов, электромобилей, общественного транспорта), для сокращения траффика и вредных выбросов |

|

Управление объемами и потоками |

Введение платы за въезд в населенный пункт (напр., система «Congestion Charge» в Лондоне); ограничение движения в определенные часы позволяет снизить поток въезжающих в населенный пункт автомобилей, вынуждает использовать альтернативные способы передвижения, а также способствует обогащению муниципального бюджета |

Составлено по: (Zuo et al., 2024; Zimmermann et al., 2024; Franssens et al., 2021; Taale et al., 2022; Reindl et al., 2023; Whillans et al., 2021; Aravind et al., 2024; Biggar, 2019; Ek et al., 2021; Hidalgo-Gonzalez et al., 2022; Pantelaki et al., 2024); City of Ottawa. Employee commuting programs. Available at: ; City Plan 2036. Shaping the future City. City of London Corporation. Available at: https://democracy. ; Transportation. San Francisco General Plan. Available at: ; Commuter Support & Programs. University of California. Available at: edu; Why a Car Free Day in Paris. Paris sans voiture. Available at: ; Commuter tax benefit. Great Mercer TMA. Available at: ; Congestion Charge in London. Visit London. Official Visitor Guide. Available at:

Меры регулирования МТМ не отражены в каком-либо отдельном документе по части регулирования миграции, а учитываются при составлении нормативно-правовых актов, воздействующих на различные сферы жизнедеятельности общества. Поскольку МТМ невозможно представить в отрыве от транспортных перемещений, то в практике регулирования данного процесса присутствует множество мер, которые призваны снижать негативные эффекты от использования транспорта. В практике зарубежных стран встречаются управленческие решения, воздействующие на транспортные системы, например на общественный транспорт в части расширения сети маршрутов, на увеличение частоты поездок (Pantelaki et al., 2024), на модернизацию транспортного парка. Часть мер, воздействуя на транспортные системы, при- звана смягчать экологические последствия от МТМ. Встречаются такие практики, как стимулирование использования транспорта, потребляющего альтернативные источники энергии (Hidalgo-Gonzalez et al., 2022), развитие велосипедной инфраструктуры (строительство велодорожек и велопарковок, программы аренды велосипедов) (Ungsuchaval et al., 2022), совершенствование пешеходной инфраструктуры (тротуаров и пешеходных переходов) (Zuo et al., 2024). С целью минимизации вредных выбросов, разгрузки дорог от излишних транспортных средств внедряется практика карпулинга (Kanaroglou et al., 2015). Карпулинг позволяет субсидиарно разделить издержки на дорогу, а у пассажиров появляется дополнительное время для отдыха, чтения, общения и т. д. во время длительных поездок. Выделяются специальные парковочные места, создаются приложения для поиска пассажиров8 и используется практика налоговых льгот для участников данных программ9. Помимо этого, с целью минимизации издержек денежных средств и времени у людей, которые работают в других населенных пунктах, формируются удобные пересадочные узлы, совершенствуется система связей между различными видами транспорта (Zhu et al., 2022).

МТМ со временем помимо транспортной инфраструктуры трансформирует городскую среду. В практике зарубежных стран в МТМ включаются перемещения не только из одного населенного пункта в другой, но и внутри города, в частности внутри крупных городов-мегаполисов, например Пекина (Zhao et al., 2011). В связи с этим существует ряд мер по регулированию изучаемого явления в отношении сферы городского планирования. Так, одной из градостроительных практик можно назвать сосредоточение строительства жилья и рабочих мест вблизи требуемых станций общественного транспорта «transit-oriented development» (Zhu et al., 2022). Для того чтобы контролировать объем потоков маятниковых трудовых мигрантов, использующих автотранспорт, происходит ограничение строительства дорог в пользу пешеходных зон и велодорожек (Zuo et al., 2024), создаются «зеленые» зоны (парки, скверы) (Zulian et al., 2022), которые, с одной стороны, стимулируют пешие прогулки, с другой – улучшают экологию города.

С целью минимализации негативных последствий МТМ на уровне домохозяйства привлекаются такие меры регулирования, как налоговые льготы (существует практика получения налоговых вычетов из налоговой декларации работника при систематических пригородных поездках между домом и местом работы) (Steinsland et al., 2018), субсидирование проезда, абонементы на транспортные перемещения и парковку (Pantelaki et al., 2024). Некоторые компании вводят для своих сотрудников гибридный график работы, предполагающий нахождение индивида частично дома, частично в офисе. Данная мера способствует созданию баланса дом – работа у индивида, что отражается на производительности труда и имидже компании, а также снижает масштабы маятниковых перемещений (Taale et al., 2022).

Меры воздействия могут принимать форму прямого и косвенного воздействия на МТМ, но особый интерес вызывают поведенческие меры регулирования, поскольку данное направление является относительно новым. Основой для таких мер выступают принципы поведенческой экономики, а именно теория подталкивания («nudge theory») (Franssens et al., 2021), непринятие потерь («loss aversion») (Dauth, Haller, 2019), социальные нормы (Biggar, 2019), использование цифровых средств («gamification» (Reindl et al., 2023), «digital nudging» (Zimmerman et al., 2024)). Косвенные меры регулирования на первый взгляд кажутся очень похожими на поведенческие, однако в основе они имеют существенные различия, что и позволило выделить их в отдельную группу. Так, косвенные методы направлены на изменение внешней среды или системных факторов, которые затем влияют на поведение людей (улучшение транспортной инфраструктуры, регулирование парковки и налоговые льготы на использование определенных видов транспорта). Поведенческие меры сосредоточены на изменении процесса принятия решений и поведенческих контекстов, таких как изменение архитектуры выбора или установление новых социальных норм. Часто косвенные меры реализуются с помощью инженерных, экономических или юридических инструментов, работающих на макроуровне, тогда как поведенческие используют принципы поведенческой экономики и психологии для создания небольших изменений, работающих на уровне индивида. Названные меры, учитывающие особенности мышления человека, строятся на применении незначительных модификаций окружающей среды с целью формирования требуемого поведения без принуждения (Aravind et al., 2024). Поведенческие меры регулирования имеют результат, но темпы изменения поведения людей не такие стремительные, как при других мерах. Потенциал поведенческих мер в сочетании с прямыми и косвенными мерами воздействия является высоким (Whillans et al., 2021), поскольку содействует формированию устойчивых привычек и долговременных паттернов поведения.

Современная ситуация в отношении регулирования маятниковой трудовой миграции в Российской Федерации

На данный момент в Российской Федерации маятниковая трудовая миграция не регулируется нормативно-правовыми документами (Груздева, Калачикова, 2023). Данный вид пространственных перемещений находит отражение в стратегиях социально-экономического развития регионов, где МТМ чаще всего упоминается как существующее явление либо описывается как фактор, отрицательно или негативно влияющий на развитие региона. Нами были проанализированы стратегии социальноэкономического развития всех субъектов Российской Федерации (табл. 2).

Важно отметить, что наличие или отсутствие упоминания о МТМ в названных документах не связано с ее удельным весом в структуре занятого населения, а также с объемами межрегиональных денежных трансфертов или долей недополученного НДФЛ в структуре консолидированного бюджета региона. В результате расчетов мы получили, что разброс значений межрегиональных денежных трансфертов весьма значителен и имеет прямую за- висимость от удельного веса межрегиональной МТМ. Так, максимальный объем межрегиональных денежных трансфертов наблюдается в Московской (227044,21 млн руб. в год), Ленинградской (54118,72 млн руб. в год) областях и г. Москве (13650,98 млн руб. в год), а минимальный – в Чеченской Республике (13,63 млн руб. в год), Магаданской области (12,51 млн руб. в год) и Чукотском автономном округе (0,78 млн руб. в год). Данные трансферты оживляют экономику региона исхода маятникового трудового мигранта, а также способствуют улучшению финансового благополучия домохозяйства участника подобных пространственных перемещений. В случае недополученного НДФЛ разброс в денежном эквиваленте варьируется в диапазоне от 0,204 до 11620,938 млн руб. в год, что составляет различную долю в структуре доходов консолидированного бюджета – от 0,004 до 25,631% соответственно (Соколова, Калачи-кова, 2023).

В результате группировки самой малочисленной оказалась та группа субъектов, которые положительно оценивают рассматриваемое явление. В ней представлены пять регионов, которые характеризуются разным удельным весом МТМ в структуре занятого населения. В текстах их стратегий встречаются рекомендации о необходимости формировать обратные потоки МТМ (Ленинградская область10), а также совершенствовать формы и методы координации субъектов, входящих в агломерационную зону. Стратегия Алтайского края11 признает, что МТМ является «одним из эффективных механизмов рационального распределения рабочей силы», и в рамках региональной политики предлагает создание платформы для взаимодей-

Таблица 2. Группировка регионов по упоминанию о МТМ в стратегиях социально-экономического развития субъектов РФ, 2021 г.

Те регионы, которые в своих стратегиях указывают только факт наличия МТМ, были отнесены в группу констатирующих данное явление. Разброс в отношении удельного веса МТМ также вариативен, что можно сказать и о масштабах ее последствий для экономики. Регионы, попавшие в данную группу, имеют потенциал для внедрения мер регулирования МТМ, так как в своих региональных нормативноправовых актах они уже признают факт существования этого вида миграций.

В регионах, негативно оценивающих МТМ, изучаемое явление описывается как фактор риска (Ивановская область14), как слабая сторона (Владимирская область15), а также как ключевая проблема развития субъекта (Респ. Северная Осетия – Алания16). В ряде регионов (Московская17 и Ивановская18 области, г. Севастополь19) заявляется о необходимости сокращения трудовой миграции из региона в крупный агломерационный центр. Московская область20 в качестве мер регулирования объемов и потоков МТМ предлагает создание альтернативных центров притяжения, что будет способствовать снижению оттока в г. Москву и сохранению трудовых ресурсов в периферийных районах области. В Ивановской области с целью контроля объемов выбывающих трудовых маятниковых мигрантов предлагается утвердить конкурентоспособную заработную плату на предприятиях и увеличить количество рабочих мест21. В Краснодарском крае22 предлагается создавать предпосылки для самореализации и обучения в узловых населенных пунктах края.

Самой многочисленной стала группа субъектов, в которых отсутствуют какие-либо упоминания о существовании МТМ. В соответствии с таблицей 2 становится заметной бессистемность включения упоминаний о необ- ходимости регулирования МТМ в документы стратегического планирования развития регионов, без опоры на масштабы распространения МТМ, а также на размеры экономических последствий для субъекта. Так, четверть регионов из списка тех, в которых не упоминается изучаемое явление, имеют больший удельный вес МТМ в составе занятого населения по сравнению с общестрановым показателем, что, по нашему мнению, делает их потенциальными субъектами для введения мер ее регулирования. Часть регионов (например, Ивановская область и Краснодарский край), негативно оценивающих МТМ, имеют низкую долю потерь от недополученного НДФЛ и значительный объем межрегиональных денежных трансфертов, поступающих в регион исхода, что косвенно говорит о превалировании положительных экономических эффектов. В стратегиях социально-экономического развития регионов, где упоминается данное явление, в основном не имеется конкретного описания мер и направлений регулирования, за исключением единиц, которые видят целью контроль объемов маятниковых перемещений. Ни в одном из названных документов мы не обнаружили упоминание о необходимости нивелирования негативных последствий от изучаемого явления.

Ранее, систематизируя опыт зарубежных стран по регулированию МТМ, мы отмечали, что рассматриваемые меры находят отражение в документах градостроительного характера. В России подобная практика также существует. Так, из Положения о территориальном планировании г. Москвы становится заметным, что при планировании эффективной системы расселения, создании комфортной транспортной доступности и размещении объектов массового трудового и культурно-бытового тяготения следует учитывать МТМ23. Данный документ декларирует также то, что объемы МТМ в г. Москве необходимо упорядочивать в коллаборации с Московской областью. В градостроительных документах других субъектов РФ тоже можно отыскать неявные упоминания о необходимости регулирования данного вида перемещений. Так, проектные решения генерального плана г. Уфы предусматривают баланс размещения населения и мест приложения труда, что говорит о понимании трансформационных процессов занятости и системы расселения у органов власти и косвенно свидетельствует о необходимости регулирования МТМ24.

Отсутствие четких мер регулирования в отечественных документах можно объяснить тем, что в спектр внимания российских ученых и управленческого аппарата последствия МТМ попали недавно. Сложность их выявления и оценки обусловливается фактом того, что данные для изучения маятниковых трудовых перемещений не публикуются и должным образом не аккумулируются. В конечном итоге это отражается на мерах регулирования МТМ, а в особенности – на их отсутствии в российских реалиях.

Заключение

В ходе исследования было выявлено, что в большинстве российских регионов МТМ остаётся недооценённой. Отсутствие системного подхода к её регулированию лишает регионы возможности эффективно использовать её потенциал для повышения уровня занятости населения и экономического роста, а также минимизировать сопутствующие риски. Однако, прежде чем приступить к разработке каких-либо мер поддержки или других управленческих инициатив, необходимо четко понимать реальные масштабы данного явления. Отечественные исследователи давно заостряют внимание на проблемах статистического учета миграции (Переведенцев, 1975; Мкртчян, 2009) в том числе необходимости учета МТМ (Хорев, Чапек, 1978; Махрова, Бочкарев, 2017; Шитова, Шитов, 2016), актуализируют важность разработки мер регулирования МТМ в форме поддержки, ориентированной на заботу о здоровье и благополучии маятниковых трудовых мигрантов (Шитова, 2024).

На сегодняшний день необходимость создания системы учёта МТМ в России обусловлена тем, что ранее он производился лишь косвенно, что не позволяет точно оценить объёмы и направления потоков и полноценно понять воздействие МТМ на региональное развитие. МТМ оказывает значительное влияние на экономику как регионов исхода, так и регионов работы: регулярные денежные трансферты мигрантов оживляют экономику регионов исхода, подобная трудовая мобильность позволяет решать вопросы диспропорций на рынке труда и занятости в малых городах и сельской местности. Недооценка негативных последствий МТМ для региональных бюджетов ведет к тому, что меры поддержки инфраструктуры, транспортных сетей и социальной политики остаются недостаточными и неэффективными. Кроме того, отсутствие изучения последствий МТМ не позволяет минимизировать их негативное влияние на домохозяйства, работодателей и социально-экономическое развитие территории.

Несмотря на это, в настоящее время в России эффекты МТМ не учитываются должным образом ни в стратегических документах регионов, ни в каких-либо других нормативно-правовых актах. Налаженная система учёта позволила бы оценить реальный вклад маятниковых трудовых мигрантов в экономику, а актуальные данные о перемещении рабочей силы между регионами могут использоваться для устранения дисбалансов на рынке труда, помогая предотвращать дефицит рабочей силы в одних регионах и её избыток в других, для создания программ по улучшению качества жизни населения и в целом способствовать устойчивому развитию регионов.

Таким образом, создание системы учёта МТМ станет фундаментом для разработки эффективных мер ее регулирования, направленных на минимизацию негативных эффектов и максимизацию её положительного воздействия МТМ на уровне территории региона, работодателя и домохозяйства.

Список литературы Регулирование возвратной трудовой миграции в XXI веке: зарубежный опыт и российская практика

- Антонова А.В. (2018). Образ жизни участников маятниковой миграции в Московской агломерации // Миграция и социально-экономическое развитие. Т. 3. № 3. С. 113–118. DOI: 10.18334/migration.3.3.41042

- Ахметова Г.Ф. (2021). Динамика трудовой миграции в Башкортостане // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Социология. Т. 21. № 2. C. 265–278. DOI: 10.22363/2313-2272-2021-21-2-265-278

- Груздева М.А., Калачикова О.Н. (2023). Проблемы нормативно-правового регулирования занятости мигрантов-отходников // Журнал исследований по управлению. № 5. С. 64–74.

- Капелюшников Р.И. (2024). Эскалация вакансий на российском рынке труда (динамика, структура, триггеры). Препринт: Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». М.: Изд. дом Высшей школы экономики. 60 с.

- Мальцева Е.С., Плахов А.В. (2014). Влияние маятниковой трудовой миграции на налоговые доходы бюджетов муниципальных образований // Вестник ОрелГИЭТ. № 4 (30). С. 85–89.

- Мкртчян Н.В., Флоринская Ю.Ф. (2019). Жители малых и средних городов России: трудовая миграция как альтернатива безвозвратному отъезду // Журнал Новой экономической ассоциации. № 3. С. 78–94. DOI: 10.31737/2221-2264-2019-43-3-4

- Мкртчан Н.В., Флоринская Ю.Ф. (2016). Социально-экономические эффекты трудовой миграции из малых городов России // Вопросы экономики. № 4. С. 203–123. DOI: 10.32609/0042-8736-2016-4-103-123.

- Мкртчян Н.В. (2007). Статистические источники информации о миграции населения в России // Методология и методы изучения миграционных процессов / под ред. Ж. Зайончковской, И. Молодиковой, В. Мукомеля. М.: Центр миграционных исследований. С. 184–209.

- Переведенцев В.И. (1975). Методы изучения миграции населения. М.: Наука. 231 с.

- Соколова А.А., Калачикова О.Н. (2023). Маятниковая трудовая миграция в России: масштабы и последствия // Народонаселение. Т. 26. № 3. С. 16–28. DOI: 10.19181/population.2023.26.3.2

- Хорев Б.С., Чапек В.Н. (1978). Проблемы изучения миграции населения (статистико-географические очерки). Москва: Мысль. 241 с.

- Шитова Ю.Ю. (2024). Влияние дальних поездок на работу на здоровье маятниковых трудовых мигрантов: обзор литературы // Население и экономика. № 8 (1). С. 37–51. DOI: https://doi.org/10.3897/popecon.8.e109997

- Шитова Ю.Ю., Шитов Ю.А. (2016). Анализ долгосрочной динамики факторов, определяющих маятниковую трудовую миграцию в Подмосковье // Проблемы прогнозирования. № 4 (157). С. 151–162.

- Aravind A., Mishra S., Meservy M. (2024). Nudging towards sustainable urban mobility: Exploring behavioral interventions for promoting public transit. Transportation Research Part D, 129, 2–25. https://doi.org/10.1016/j.trd.2024.104130

- Ashforth B.E. (2000). Role Transitions in Organizational Life: An Identity-Based Perspective. New York: Macmillan.

- Biggar M. (2019). Unpacking the influence of social norms and past experience on commuting mode choice. Journal of Behavioral Public Administration, 2(1), 1–8. DOI: 10.30636/jbpa.21.52

- Chatterjee K. et al. (2020). Commuting and wellbeing: A critical overview of the literature with implications for policy and future research. Transport Review, 40, 5–34.

- Dauth W., Haller P. (2019). Loss aversion in the trade-off between wages and commuting distances. In: Beiträge zur Jahrestagung des Vereins für Socialpolitik 2019: 30 Jahre Mauerfall - Demokratie und Marktwirtschaft - Session: Urban Economics, No. D12-V3, ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Kiel, Hamburg.

- Ek Ch., Wårell L., Andersson L. (2021). Motives for walking and cycling when commuting – differences in local contexts and attitudes. European Transport Research Review, 13(1), 1–12. DOI: 10.1186/s12544-021-00502-5

- Franssens S., Botchway E., Swart W., Dewitte S. (2021). Nudging commuters to increase public transport use: A field experiment in Rotterdam. Frontiers in Psychology, 12, 1–12. DOI: 10.3389/fpsyg.2021.633865

- Hidalgo-González C., Rodríguez-Fernández M.P., Pérez-Neira D. (2022). Energy consumption in university commuting: Barriers, policies and reduction scenarios in León (Spain). Transport Policy, 116, 48–57. DOI: https://doi.org/10.1016/j.tranpol.2021.10.016

- Julsrud T.E., Randi Hjorthol R. (2020). Commuting in knowledge-intensive organizations: An outline of six different practices. International Journal of Sustainable Transportation, 15(2), 1–15. DOI: 10.1080/15568318.2020.1833116

- Kanaroglou P.S, Higgins Ch., Chowdhury T. (2015). Excess commuting: A critical review and comparative analysis of concepts, indices, and policy implications. Journal of Transport Geography, 44, 4–27. DOI: 10.1016/j.jtrangeo.2015.02.009

- Künn-Nelen A. (2016). Does commuting affect health? Health Economics, 25, 984–1004.

- Öhman M., Lindgren U. (2003). Who are the long-distance commuters? Patterns and driving forces in Sweden. Cybergeo. European Journal of Geography. Available at: https://journals.openedition.org/cybergeo/4118?Lang=en#citedby. DOI: 10.4000/cybergeo.4118

- Pantelaki E., Caspani A.-C., Maggi E. (2024). Impact of home-school commuting mode choice on carbon footprint and sustainable transport policy scenarios. Case Studies on Transport Policy, 15, 1–17. DOI: https://doi.org/10.1016/j.cstp.2023.101110

- Reindl A., Juppe M., Graf Ph., Putz-Egger L.-M., Schildorfer W. The use of gamification to change commuters’ mobility behavior: A literature review. In: 7th International GamiFIN Conference 2023 (GamiFIN 2023), April 18–21, 2023, Lapland, Finland.

- Steinsland Ch., Fridstrom L., Madslein A., Minken H. (2018). The climate, economic and equity effects of fuel tax, road toll and commuter tax credit. Transport Policy, 72, 225–241. DOI: https://doi.org/10.1016/j.tranpol.2018.04.019

- Taale H., Kalter M.-J. O., Haaijer R., Damen C. (2022). The impact of COVID-19 and policy measures on commuting in the Netherlands. Case Studies on Transport Policy, 10(4), 2369–2376. DOI: https://doi.org/10.1016/j.cstp.2022.10.018

- Ungsuchaval T.H., Kantamaturapoj K., Leelahavarong P., Yothasamut J., Ponragdee K., Prawjaeng J., Hadnorntun P.H. (2022). Advocating evidence-informed policy in Thailand: The case of the development of bicycle commuting policy framework. Case Study on Transport Policy, 10(3), 1727–1734. DOI: https://doi.org/10.1016/j.cstp.2022.07.003

- Waedhani M., Yoshida T., Malik A. (2020). Third Place Design strategy for commuter in sub-urban (Case study: Outdoor public space in Tangerang city, Indonesia). Journal of Architectural Design and Urbanism, 3(1), 29–39. DOI: 10.14710/jadu.v3i1.8886

- Whillans A., Sherlock J., Roberts J., O’Flaherty S., Gavin L., Dykstra H., Daly M. (2021). Nudging the commute: Using behaviorally informed interventions to promote sustainable transportation. Behavioral Science & Policy, 7(2), 27–49.

- Zhao P., Lu B., Roo G. (2011). The impact of urban growth on commuting patterns in a restructuring city: Evidence from Beijing. Papers in Regional Science, 90(4), 735–755. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1435-5957.2010.00343.x

- Zhu P., Tan X, Zhao S., Shi Sh., Wang M. (2022). Land use regulations, transit investment, and commuting preferences. Land Use Policy, 122, 1–17. DOI: https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2022.106343

- Zimmermann S., Schulz Th., Hein A., Gewald H., Krcmar H. (2024). Motivating change in commuters’ mobility behaviour: Digital nudging for public transportation use. Journal of Decision Systems, 33, 79–105. DOI: 10.1080/12460125.2023.2198056

- Zulian G., Marando F., Mentaschi L., Alzetta C., Wilk B., Maes J. (2022). Green balance in urban areas as an indicator for policy support: a multi-level application. One Ecosystem, 7, e72685, 1–35. DOI: https://doi.org/10.3897/oneeco.7

- Zuo J., Zheng W., Hong J. (2024). Interactions between centrality and commuting costs in a mountainous city: Implications for jobs-housing relationships and land use policies. Land Use Policy, 134, 1–12. DOI: https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2023.106999