Регуляция внутренней активности как фактор совладания с трудными жизненными ситуациями

Автор: Казакова Ирина Валерьевна

Журнал: Психопедагогика в правоохранительных органах @pp-omamvd

Рубрика: Психокоррекция и регуляция состояний

Статья в выпуске: 1 (84), 2021 года.

Бесплатный доступ

Введение. Одним из показателей успешности современного человека служит эффективное преодоление трудных жизненных ситуаций. Исследование посвящено рассмотрению факторов, влияющих на процесс совладающего поведения, что позволит расширить имеющиеся представления в психологии об истоках психологической адаптации к внешним обстоятельствам. Ставится проблема выявления факторов, определяющих выбор стратегий совладающего поведения. Материалы и методы. Анализ психологической литературы осуществлялся с опорой на регулятивный подход как наиболее эффективную методологическую базу для выявления и описания тенденций регуляции внутренней активности, которая в трудной ситуации выступает в качестве одного из факторов совладающего поведения. Теоретическую основу исследования составили отечественный подход к пониманию стресса (трудной жизненной ситуации) и совладанию с ним, структурно-функциональная концепция осознанной психической саморегуляции, дифференциальный подход к изучению защитного и совладающего поведения. Применялись номотетический и идиографический методы исследования. Результаты и обсуждение. Исследование проблемы позволило выявить существенные характеристики регуляции внутренней активности человека. Сформированная система регуляции внутренней активности рассматривается как рефлексивное проигрывание и переживание ситуаций, связанных с возникшей трудной ситуацией. Она направлена на образование смысла, производного от доминирующих ценностных установок личности, определяющего адекватность поведения человека в конкретных жизненных условиях. На эффективность поведения человека в трудной жизненной ситуации влияют степень выраженности регулятивных подсистем и их взаимосвязь. Выводы. Представления о том, что выбор стратегий совладающего поведения во многом зависит от специфики регуляции внутренней активности человека, могут быть использованы в разработке программ, направленных на практическую работу с людьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации.

Регуляция, регуляция внутренней активности, трудная жизненная ситуация, совладающее поведение, стратегии совладающего поведения

Короткий адрес: https://sciup.org/149126064

IDR: 149126064 | УДК: 159.9 | DOI: 10.24412/1999-6241-2021-1-84-48-52

Текст научной статьи Регуляция внутренней активности как фактор совладания с трудными жизненными ситуациями

Актуальность, значимость и постановка проблемы. Для эффективной самореализации в личностном и профессиональном планах современный человек, живущий в условиях неопределенности, сталкивается с необходимостью постоянно преодолевать трудные ситуации. В этом контексте важно рассмотрение факторов, влияющих на процесс и результат совладающего поведения, так как это позволит расширить имеющиеся представления в психологии об истоках психологической адаптации к внешним обстоятельствам. В связи с этим целью работы явилось изучение сущности саморегуляции внутренней активности как фактора, способствующего эффективному преодолению трудных жизненных ситуаций.

Теоретические предпосылки и обзор проблемы. На основе имеющихся в психологической науке данных к трудным жизненным ситуациям можно отнести как экстремальные, так и житейские бытовые ситуации. Ситуация становится трудной, если ее возникновение препятствует реализации значимых целей, провоцирует неуверенность, неустойчивость представлений о себе и сопровождается размышлениями, переживаниями и действиями [1–3].

Для преодоления возникшего диссонанса между желаемым и реальным человек прибегает к совладающему поведению, которое позволяет субъекту осознанно действовать в трудных условиях жизнедеятельности способами, адекватными личностным особенностям и ситуации [4, с. 4]. Это сознательное поведение, которое направлено на преобразование ситуации, если она поддается контролю, или на приспособление к ситуации, если она контролю не поддается. Не существует копинг-стратегий, эффективных во всех трудных жизненных ситуациях. Тем не менее в психологии имеются классификации способов поведения человека в трудной ситуации, построенные на основе потенциальной адаптивности, продуктивности [5–8 и др.]. И если к числу адаптивных, продуктивных авторы относят такие стратегии совладающего поведения, как «решение проблемы», «достижения», «проблемный анализ», «сотрудничество», «оптимизм» и др., то к числу относительно адаптивных, неадаптивных, непродуктивных — «растерянность», «покорность», «разрядку», «несовладание», «самообвинение» и др., включая суицид [9].

Очевидно, что в совладании с трудными жизненными обстоятельствами далеко не все люди успешны. Некоторые находят в себе силы, для того чтобы преодолевать и/или сопротивляться неблагоприятным воздействиям окружающей среды, другие, наоборот, затрудняются с выбором оптимальной модели поведения. В связи с этим проблема изучения факторов, способствующих эффективному преодолению трудных жизненных ситуаций, становится актуальной.

Анализ научной литературы по заявленной проблеме позволил определить некоторые аспекты ее рассмотрения. Так, успешность преодоления трудных жизненных ситуаций ученые связывают, во-первых, с наличием, степенью доступности и выраженностью ресурсов совладающе-го поведения, о чем свидетельствуют многочисленные исследования [10–14 и др.]; во-вторых, со спецификой механизмов смыслообразования [15–18 и др.], благодаря которым становится возможной саморегуляция при постановке и реализации целей. Если ресурсы совладания активно изучаются в современной науке, выделяются внешние и внутренние ресурсы, специфические и универсальные метаресурсы, то вопрос о механизмах смыс-лообразования, так или иначе задающих выбор способов поведения, во многом остается открытым. Аспекты смысловой динамики анализировались Ф. Е. Василюком со стороны деятельности переживания [16], Д. А. Леонтьевым с процессуально-динамической стороны [17]. Предложенные авторами «схематизмы» и «малая» динамика ценностно-смысловой сферы являются несколько общими. Вместе с тем свидетельства о переоформлении ценностных образований в рефлексивных процессах задает особый контекст рассмотрения поставленной проблемы.

Материалы и методы

Решение поднятой проблемы осуществлялось на основе теоретического анализа психологической литературы с опорой на регулятивный подход как наиболее эффективную методологическую базу для выявления и описания тенденций регуляции внутренней активности, которая в трудной ситуации выступает в качестве одного из факторов совладающего поведения.

Методологическую основу исследования составили отечественный подход к стрессу (трудным жизненным ситуациям) и совладанию с ним (Л. И. Анцыферо-ва, Л. А. Китаев-Смык, P. M. Грановская, Н. А. Сирота, В. М. Ялтонский и др.), структурно-функциональная концепция осознанной психической саморегуляции (О. А. Конопкин, В. И. Моросанова, А. К. Осницкий и др.), дифференциальный подход к изучению защитного и со-владающего поведения (Е. В. Либина, А. В. Либин и др.), регулятивный подход (А. С. Шаров).

Применялись номотетический и идиографический методы исследования.

Результаты и обсуждение

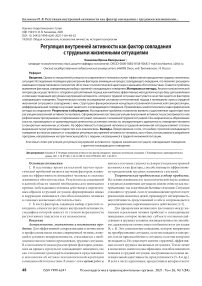

Опираясь на регулятивный подход А. С. Шарова, под регуляцией будем понимать направленную на развитие целостности субъектную активность, осуществляемую посредством системы выборов и состоящую из таких регулятивных подсистем, как ценностно-смысловая сфера, активность (внешняя и внутренняя) и рефлексия. Регуляция внутренней активности проявляется в рефлексивной работе с собственными ценностно-смысловыми образованиями преимущественно в когнитивно-аффективной активности и направлена на построение, поддержание и реализацию произвольной активности [3].

Так, при столкновении с трудной ситуацией человек обращается к работе во внутреннем плане, где при взаимодействии регулятивных подсистем происходит многократный возврат к трудной ситуации для ее осмысления. Благодаря рефлексии осуществляются выстраивание смысловых связей между возникшей проблемой с другими жизненными событиями из прошлого, настоящего или будущего и поиск ответа на вопрос « зачем это со мной произошло?», а также выход на основания жизнедеятельности, что позволяет человеку оценить важность происходящего для себя и жизни в целом.

В рефлексивных процессах дифференциации и интеграции совершается переоформление ценностносмысловой сферы человека, меняется иерархия ценностей, смыслов, мотивов. Для преодоления трудной ситуации человек стремится образовать смысл совладания с проблемой в контексте доминирующих ценностных образований. Поскольку именно «личностные ценности являются одновременно и источниками, и носителями значимых для человека смыслов» [18, с. 93]. Это становится возможным во внутренней активности, представляющей собой «поле», на котором проигрываются, обдумываются действия и просматриваются результаты собственных поступков, переживаются последствия или отказ от совершаемых действий. В процессах переживания, проигрывания человек пробует себя за счет выстраивания смысловых связей с другими жизненными контекстами, постоянного сопоставления возможных вариантов поведения с личными взглядами, ценностными образованиями. В ходе такой работы он определяет значимое для себя и принимает ответственность за решение в ситуации выбора.

Таким образом, сталкиваясь с трудной ситуацией, человек стремится устранить фрустрационную напряженность за счет повышения осмысленности жизни в регуляции активности [19], которая а) направлена на образование смысла в контексте доминирующих ценностных образований человека, определяющего адекватность, эффективность поведения человека в конкретных жизненных условиях, и б) проявляется в проигрывании и переживании ситуаций из прошлого, настоящего или возможного будущего, связанных с возникшей ситуацией, в процессе чего происходит выстраивание субъективной временной перспективы.

Итогом регуляции внутренней активности является следующее: в первом случае происходит образование личностного смысла, производного от доминирующих ценностных образований, согласующегося с собственным представлением о самом себе и задающим предел активности человека в трудной ситуации. Именно смысл, по мнению Б. С. Братуся, выражает свойства пристрастности отношения человека к действительности, получает связь с ценностью и наделяется нравственными характеристиками [20]. Человек, осознавая то, для чего, зачем и почему необходимо именно ему действовать в возникшей ситуации, прибегает преимущественно к конструктивным, продуктивным стратегиям совладающего поведения, направленным на активное взаимодействие и преодоление трудной ситуации (рис.).

Рис. Система регуляции внутренней активности человека ( Fig. The System of Regulating Human Internal Activity)

Во втором случае смыслообразование затруднено в связи с тем, что человек проигрывает, обдумывает возможные варианты поведения, но ни один из них его не устраивает, поскольку остается рассогласование между собственными ценностями, взглядами на жизнь, представлением о самом себе и реальностью. Трудности смыслообразования проявляются в том, что личность вербализует не смысл совладания с трудной ситуацией, производный от доминирующих ценностных образований, а значение. Иными словами, приводит множество доводов, аргументов того, почему и для чего следует преодолеть трудную ситуацию. Доводы, как правило, звучат социально приемлемо, но они не проживаются как личностно значимые, как нечто необходимое и правильное для себя в складывающихся обстоятельствах. Получается, что субъект не может встроиться в реальную, привычную для него жизнь со своей неразрешенной проблемой. Ему сложно образовать, найти необходимое «звено», которое соединило бы мысли, переживания, связанные с препятствием в реализации значимых целей, со складывающимися жизненными обстоятельствами. Как следствие, череда действий, не приводящих к нужному результату, либо вообще отсутствие необходимых действий по совладанию.

Считаем, что некоторые причины сложности или невозможности смыслообразования скрываются в степени выраженности и взаимосвязи компонентов регуляции внутренней активности.

Так, возникающие в трудной ситуации интенсивные отрицательные переживания блокируют рефлексию, в результате чего человек чаще всего делит свою жизнь на «до» и «после». Появляется туннельное сознание, поэтому субъекту сложно встать над проблемой, посмотреть на нее в контексте всей жизни, увидеть, принять иные варианты выхода из сложившихся обстоятельств.

Сложности осмысления прошлого, простаивания настоящего, организации будущего во многом связаны с недостаточным уровнем развития личностной рефлексии. Если выход на более широкие основания жизнедеятельности затруднен, то человеку проблематично посмотреть на возникшую ситуацию из будущего (представить себя в других жизненных обстоятельствах), обосновать причины для совершения необходимых действий в настоящем и, как следствие, интегрироваться в окружающую действительность за счет адекватных действий. Это может проявляться в фиксации на событиях прошлого или возможного будущего, в результате чего человек полноценно не проживает настоящее. Например, «когнитивная жвачка», «эмоциональная зацикленность», что проявляется в постоянном обдумывании, проигрывании, переживании проблемы и невозможности ее разрешения. «В крайних случаях человек может стать „социальным идиотом“ или самоубийцей» [21, c. 61].

Иногда проблема смыслообразования может скрываться в отсутствии четких жизненных ориентиров [22]. Непростроенная система ценностных ориентаций затрудняет самостоятельную внутреннюю работу. Субъекту сложно определиться с тем, что для него важно или второстепенно, в большей степени он руководствуется мнением других при принятии решения о возможных действиях.

Думаем, что не только степень выраженности регулятивных подсистем, но и степень их взаимосвязи между собой могут сказываться на результатах совладания. Очень слабые взаимосвязи или их отсутствие между ценностными образованиями, рефлексией и активностью могут говорить о несформированной системе регуляции внутренней активности.

Выводы

-

1. Регуляция внутренней активности человека осуществляется при участии трех регулятивных подсистем (ценностно-смысловая, активность и рефлексия) и проявляется в переживании, проигрывании обстоятельств, непосредственно связанных с возникшей трудной ситуацией. В результате такой работы происходит образование личностного смысла, производного от ведущих ценностных образований, определяющего адекватность поведения человека.

-

2. Сформированная система регуляции внутренней активности имеет особенности в каждом отдельном случае в зависимости от доминирующих ценностных образований, качественных характеристик рефлексии, преобладающей активности и определяет выбор преимущественно продуктивных способов поведения в трудной ситуации. Реализация непродуктивных стратегий совладания возможна в случае недостаточного развития регулятивных подсистем и слабой связи между ними, что затрудняет образование личного смысла, задающего предел активности человека.

-

3. Представления о функционировании системы регуляции внутренней активности могут быть востребованы в психологическом консультировании для выявления причин неконструктивного совладания с трудной ситуацией и выстраивания профилактической работы, направленной на развитие регуляторных подсистем и осмысление внутренней работы человеком.

Перспективы. Следует отметить, что дальнейшее исследование функционирования регуляции внутренней активности, во-первых, перспективно, в связи с особенностями современной нестабильной социальноэкономической ситуации; во-вторых, актуально для различных профессиональных и этнических выборок; в-третьих, позволит расширить и углубить программы тренингов по преодолению трудных ситуаций.

Список литературы Регуляция внутренней активности как фактор совладания с трудными жизненными ситуациями

- Овчинникова Ю. Г. К проблеме идентичности // Вестник Московского университета. Серия : Психология. 2000. № 2. С. 22–29.

- Осухова Н. Г. Психологическая помощь в трудных и экстремальных ситуациях. М., 2008. 322 с.

- Шаров А. С. Ограниченный человек: значимость, активность, рефлексия. Омск, 2000. 358 с.

- Крюкова Т. Л. Методы изучения совладающего поведения: три копинг-шкалы. Кострома, 2010. 64 с.

- Heim E. Coping and psychosocial adaptation. Journal of Mental Health Counseling. 1988. Vol. 10. Pp. 136–144.

- Carver C. S., Scheier M. F., Weintrab J. К. Assessing coping strategies: A theoretically based approach. Journal of personality and social psychology. 1989. 56. No 2. Pp. 267–283.

- Frydenberg E. Teaching coping to adolescents: Whenand to whom? / E. Frydenberg & R. Lewis. American Educational Research Journal. 2000. Vol. 37. Pp. 727–745.

- Garnefski N., Kraaij V. The Cognitive Emotion Regulation Questionnaire: Psychometric features and prospective relationships with depression and anxiety in adults. European Journal of Psychological Assessment. 2007. No 23. Pp. 141–149.

- Сапоровская М. В., Крюкова Т. Л., Хазова С. А., Самохвалова А. Г., Тихомирова Е. В. Диагностика суицидального риска и психопрофилактика суицида у детей и подростков : учеб.-метод. пособие. Кострома, 2016. 140 с.

- Хазова С. А. Юмор как ресурс совладающего поведения // Сибирский педагогический журнал. 2012. № 3. С. 177–182.

- Биденко Р. А., Жаббаров В. А. Критическое мышление военнослужащих как ресурс совладающего со стрессом поведе- ния // Современные научные исследования и разработки : сб. ст. по мат-лам междунар. науч.-практ. конф. / отв. ред. Е. Ю. Кок- шарова. Иркутск, 2017. С. 78–82.

- Блинова О. А. Персональная идентичность как ресурс совладающего поведения // Личность в трудных жизненных ситуациях: ресурсы и преодоление : мат-лы междунар. науч.-практ. конф., посвященной 25-летию факультета психологии Омского государственного университета им. Ф. М. Достоевского / отв. ред. А. Ю. Маленова. Омск, 2018. С. 15–17.

- Овчинникова М. Б., Соценко Т. М. Ценности как ресурс совладающего поведения руководителей среднего звена // Веснік Магілеўскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А. А. Куляшова. Серыя C. Псіхолага-педагагічныя навукі: педагогіка, псіхалогія, методыка. 2019. № 1(53). С. 85–91.

- Bonanno G. A. Coping Flexibility and Trauma The Perceived Ability to Cope With Trauma (PACT) Scale. Psychological Trauma: Theory, Research, Practice, and Policy. 2011. Vol. 3, No 2. Pp. 117–129.

- Асмолов А. Г. Личность как предмет психологического исследования. М., 1984. 104 с.

- Василюк Ф. Е. Психология переживания. М., 1984. 200 с.

- Леонтьев Д. А. Психология смысла: природа, строение и динамика смысловой реальности. М., 1999. 511 с.

- Деева Н. А. Рефлексивные механизмы переживания кризиса и изменение ценностно-смысловой сферы : дис. … канд. психол. наук. Омск, 2005. 175 с.

- Кочкарева И. В. Рефлексивный механизм мобилизации ресурсов совладающего поведения : дис. … канд. психол. наук. Омск, 2013. 213 с.

- Братусь Б. С. Аномалии личности. М., 1988. 301 с.

- Серый А. В. Психологические механизмы функционирования системы личностных смыслов. Кемерово, 2002. 235 с.

- Заславская Е. А., Калекина А. В., Калекин В. В., Черкевич Е. А. Self-Actualization and Life Purpose Orientations of An Individual at A Mature Age in The Context of a New Reality. Amazonia Investiga. 2019. Vol. 8, No 20. Pp. 655–667.