Регуляторные и адаптационные процессы в системе мать-плацента-плод у женщин с дефицитом массы тела

Автор: Ушакова Г.А., Рудаева Е.В.

Журнал: Сибирский журнал клинической и экспериментальной медицины @cardiotomsk

Рубрика: Опыт регионов

Статья в выпуске: 1 т.22, 2007 года.

Бесплатный доступ

Цель исследования: изучение особенностей регуляторных и адаптационных процессов в системе мать-плацента-плод, их прогностического значения в исходе родов у женщин с дефицитом массы тела. Материал исследования: под наблюдением находилось 50 беременных с дефицитом массы тела и 50 беременных с нормальной массой тела в сроке гестации 28-41 неделя. Методы исследования: ультразвуковая фетометрия и плацентометрия, кардиотокография плода. Регуляторные и адаптационные процессы в системе мать-плацента-плод исследованы на основании анализа вариабельности сердечного ритма. Клиническим методом исследования регуляторных и адаптационных процессов у плода явилась кардиоинтервалография по методике Г.А.Ушаковой и Ю.В. Рец (патент на изобретение № 2005117668 от 07.07.2006 г.) Обработка результатов исследования проведена с использованием прикладных программ Statistica for Windows 6,0 Результаты исследования. У беременных с дефицитом массы тела состояние ВНС характеризовалось выраженной активацией симпатоадреналовой системы и напряжением компенсаторных механизмов. При проведении нагрузочных проб отмечались такие феномены, как симптом энергетической складки и функциональной ригидности, что имело наиболее неблагоприятный прогностический характер в исходе беременности и родов При дефиците массы тела матери у плода происходило постепенное снижение эффективности собственных регуляторных влияний со стороны нейровегетативной и сердечно-сосудистой систем на сердечный ритм. Это способствовало нарастанию вегетативной активации, выраженному преобладанию симпатической активности, что постепенно приводило к истощению потенциала вегетативной нервной системы, снижению антистрессовой устойчивости организма плода и срыву собственных компенсаторных механизмов.

Дефицит массы тела, беременность, кардиоинтервалография, вариабельность ритма сердца

Короткий адрес: https://sciup.org/14918659

IDR: 14918659 | УДК: 618.2-02:616-007.

Текст научной статьи Регуляторные и адаптационные процессы в системе мать-плацента-плод у женщин с дефицитом массы тела

E-mail: Mramor@skek.ru

РЕГУЛЯТОРНЫЕ И АДАПТАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В СИСТЕМЕ

МАТЬ-ПЛАЦЕНТА-ПЛОД У ЖЕНЩИН

С ДЕФИЦИТОМ МАССЫ ТЕЛА

ГОУ ВПО Кемеровская государственная медицинская академия МЗ и социального развития РФ

Масса тела является одним из показателей соматического и репродуктивного здоровья женщины. Дефицит массы тела, как правило, характеризуется метаболическими нарушениями и приводит к различным нарушениям гомеостаза [3, 5].

Беременность и роды у женщин с дефицитом массы тела характеризуются большей частотой акушерских и перинатальных осложнений в сравнении с женщинами с нормальной массой тела [2,6,10].

Патогенез развития акушерских и перинатальных осложнений у беременных с дефицитом массы тела недостаточно изучен [6,10]. Можно предположить, что нарушаются основные механизмы, обеспечивающие гомеостаз в сложной биологической системе мать-плацента-плод, а именно, регуляторные, энергетические и адаптационные.

Целью настоящего исследования явилось изучение особенностей регуляторных и адаптационных процессов в системе мать-плацента-плод, их прогностического значения в исходе родов у женщин с дефицитом массы тела.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Обследовано 100 беременных женщин. Основную группу (I группа) составили 50 женщин с дефицитом массы тела в сроке гестации 28-41 неделя и 50 их плодов. Группу сравнения (II группа) составили 50 женщин с нормальной массой тела в сроке гестации 28-41 неделя, беременность которых протекала без клинических осложнений, и 50 их плодов.

Клиническая оценка состояния системы мать-пла-цента-плод, помимо общеклинического и акушерского обследования, проведена с использованием ультразвукового исследования фетоплацентарного комплекса и кардиотокографии.

УЗИ фетоплацентарного комплекса проведено при помощи сканеров, работающих в реальном масштабе времени по принципу серой шкалы, на аппарате «Aloka – SD 500» (Япония) и включало в себя фетометрию, плацентометрию, оценку количества околоплодных вод, пренатальную диагностику задержки внутриутробного развития плода (ЗВРП), диагностику врождённых пороков развития плода [9].

Кардиотокографическое исследование (КТГ) проводилось для функциональной оценки состояния плода на аппарате «Fetalgard – 2000». Оценка данных КТГ проводилась по 10-балльной шкале с последующей интегрированной оценкой по стандарту (W. Fisher, 1976) [8].

Клиническим методом исследования регуляторных и адаптационных процессов матери и плода явилась кардиоинтервалография по методике Г.А. Ушаковой и Ю.В. Рец (патент на изобретение № 2005117668 от 07.07.2006 г.) [11].

Сбор информации у матери и плода проводился одновременно в условиях, соответствующих требованиям, описанным в руководствах по изучению вегетативной нервной системы и основного обмена [7].

Методика кардиоинтервалографии состояла из нескольких последовательных этапов: динамической регистрации сердечного ритма, анализа и классификации полученных результатов, клинико-спектральной оценки.

Исследование включало 5 этапов, каждый из которых состоял из записи 256 R-R интервалов матери и плода и продолжался 4,5 – 5 мин [12]. На первом этапе регистрировалось исходное (фоновое) состояние. Для сравнения с фоном в дальнейшем на всех этапах использовались аналогичные по длительности записи. Второй этап заключался в проведении первой функциональной пробы (умственная нагрузка) у матери, третий этап рассматривался как фаза восстановления после первой функциональной нагрузки и проводился через 5 мин после её окончания. На четвертом этапе проводилась вторая функциональная проба (гипервентиляция) у матери, на пятом этапе оценивалась фаза восстановления после второй функциональной нагрузки.

Анализ вариабельности кардиоритма у матери и плода включал спектральные и математические показатели. Оценивались значения спектральной плотности мощности (СПМ) волн трех компоненнтов спектра: метаболо-гуморального (Very Low Frequency – VLF), барорецептивного (Low Frequency – LF), вагоинсуляр-ного (High Frequency – HF). Активность колебаний в каждом из трех диапазонов выражалась в условных единицах спектральной плотности мощности волн (СПМ – мс2/Гцх100).

Для оценки нейровегетативной регуляции производился расчет математических показателей: моды (Мо) в секундах; амплитуды моды (АМо) в процентах; диапазона вариации сердечного ритма (ДВ) в секундах; индекса напряжения (ИН) в условных единицах [1].

Функциональные нагрузочные пробы позволяли оценить резервные возможности системы мать-плод и характеризовались следующими вариантами: нормоадаптивное состояние, гиперадаптивное, гипоадаптивное, феномен «энергетической складки» и «функциональной ригидности» [4,12].

По каждому признаку в сравниваемых группах определялась средняя арифметическая величина (М) и среднее квадратичное отклонение (а).

Оценка статистической значимости разности между генеральными долями (частотами) осуществлялась с помощью параметрического t-критерия Стьюдента. Нулевая гипотеза отвергалась при р<0,05. Проверка статистической значимости различий между относительными частотами двух или большего числа событий осуществлялась при помощи критерия / 2 . Если сумма частот была небольшой, то использовался точный критерий Фишера. Нулевая гипотеза отвергалась при р<0,05.

Обработка результатов исследования проведена с использованием прикладных программ «Statistica for Windows 6.0».

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Все беременные женщины с дефицитом массы тела в зависимости от преобладания центрального или автономного контуров регуляции кардиоритма были разделены на подгруппы - Iа и Iб соответственно.

Показатели кардионтервалографии беременных с дефицитом массы тела в исходном состоянии представлены в табл. 1.

При дефиците массы тела матери в исходном состоянии только у 16% женщин СПМ волн кардиоритма была в пределах условной нормы (нормоадаптивное состояние), что статистически значимо отличалось от показателей группы сравнения – 92% (p<0,001).

Увеличение СПМ волн кардиоритма (гиперадаптивное состояние) за счёт VLF и LF-компонентов спектра регистрировалось у 48% женщин, что свидетельствовало о функциональном напряжении регуляторных систем организма (6%, р<0,001).

У 36% беременных СПМ волн кардиоритма характеризовалась общей депрессией спектра (гипоадаптив-ное состояние) и свидетельствовало о недостаточности энергетического обеспечения гестационных процессов и снижении адаптационных возможностей организма ( 2%, р<0,001).

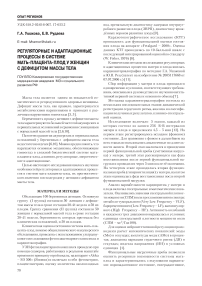

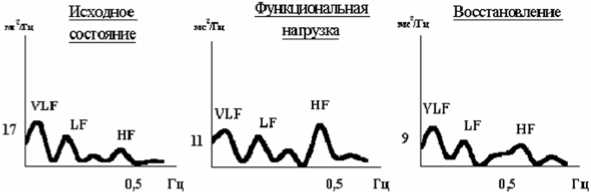

При проведении функциональных нагрузочных проб у женщин с дефицитом массы тела нормальная реакция всех компонентов спектра имела место только в 14% случаев (84%, p<0,001), рис. 1.

Нормоадаптивное состояние свидетельствовало о правильном взаимодействии между компонентами спектра в нагрузочный и постнагрузочный периоды, достаточных возможностях адаптационной системы организма.

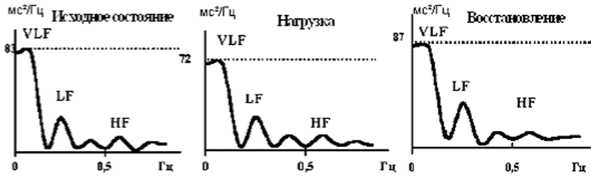

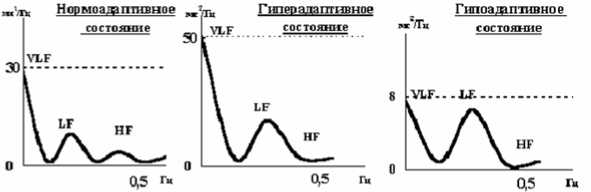

В 6 раз чаще, по сравнению с беременными с нормальной массой тела, у беременных с дефицитом массы тела имела место изменённая реактивность на нагрузки, которая в 50% проявлялась в виде гиперадаптивных реакций (10%, р<0,001), рис. 2.

Гиперадаптивное состояние свидетельствовало о выраженном напряжении компенсаторно-приспособительных механизмов в условиях физиологического стресса.

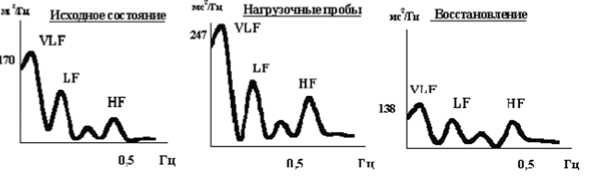

Гипоадаптивная реакция на проведение нагрузочных проб диагностирована в 26% (6%, р=0,006), рис. 3

Проявления гипоадаптивного состояния свидетельствовали о снижении адаптационных возможностей вегетативной системы адекватно реагировать на физиологический стресс.

У 6% беременных с дефицитом массы тела регистрировался симптом «энергетической складки» в виде выраженной нагрузочной депрессии и постнагрузочной активации всех компонентов спектра, рассматривающийся как один из наиболее неблагоприятных прогностических признаков. Данный феномен полностью отсутствовал при физиологической беременности, рис. 4.

Таблица 1

Спектральные и математические показатели кардиоинтервалографии матери при дефиците массы тела (исходное состояние)

|

Показатели |

Основная группа – I М±σ (n=50) |

Группа сравнения II М±σ (n=50) |

р* Iа; II |

р^ Iб; II |

|

|

Iа (n=24) |

Iб (n=18) |

||||

|

VLF, мс²/Гц |

211,5±38,39 |

29,74±5,9 |

83,73±57,31 |

0,0000 |

0,0002 |

|

LF, мс²/Гц |

14,4±1,67 |

7,18±4,93 |

10,99±3,63 |

0,0000 |

0,0009 |

|

HF, мс²/Гц |

15,68±4,59 |

6,7±1,85 |

7,64±3,05 |

0,0000 |

0,2248 |

|

Мода (Мо), с |

0,63±0,11 |

0,75±0,02 |

0,67±0,01 |

0,0123 |

0,0000 |

|

Амплитуда моды (АМо),% |

26,52±9,2 |

18,3±1,8 |

20,4 ±6,4 |

0,0014 |

0,1763 |

|

Вариационный размах (ДВ), с |

0,20±0,02 |

0,34±0,01 |

0,23±0,01 |

0,0000 |

0,0000 |

|

Индекс напряжения (ИН), усл.ед. |

132,24±2,7 |

65,24±5,4 |

90,89±18,56 |

0,0000 |

0,0000 |

р* – достигнутый уровень значимости различий между показателями основной группы с преобладанием центрального контура регуляции (Iа) и группы сравнения (II);

р^ – достигнутый уровень значимости различий между показателями основной группы с преобладанием автономного контура регуляции (Iб) и группы сравнения (II).

Рис.1. Характеристика регуляции кардиоритма матери с дефицитом массы тела в исходном состоянии, при функциональной нагрузке и в период восстановления (нормоадаптивное состояние)

По оси абсцисс – частотный диапазон волн кардиоритма;

По оси ординат – спектральная плотность мощности волн кардиоритма:

VLF (Very Low Frequency) - метаболо-гуморальный компонент спектра;

LF (Low Frequency) – барорецептивный компонент спектра;

HF (High Frequency) – вагоинсулярный компонент спектра

Рис.2. Характеристика регуляции кардиоритма у женщин с дефицитом массы тела, характеризующая гиперадаптивное состояние

Обозначения те же

Рис.3. Характеристика регуляции кардиоритма у женщин с дефицитом массы тела, характеризующая гипоадаптивное состояние

Обозначения те же

Рис. 4. Характеристика регуляции кардиоритма матери с дефицитом массы тела в исходном состоянии, при проведении нагрузок и в период восстановления (проявления симптома «энергетической складки») Обозначения те же

При дефиците массы тела матери в 4% отмечалось отсутствие реакции всех компонентов спектра в нагрузочный и постнагрузочный периоды и свидетельствовало о ригидности регуляторных процессов, что отсутствовало при физиологической беременности (рис. 5).

Таким образом, при дефиците массы тела матери параметры регуляции ее кардиоритма свидетельствовали о снижении адаптационноприспособительных возможностей организма в условиях физиологического стресса.

Показатели кардиоинтервалографии плода у беременных с дефицитом массы тела представлены в табл. 2.

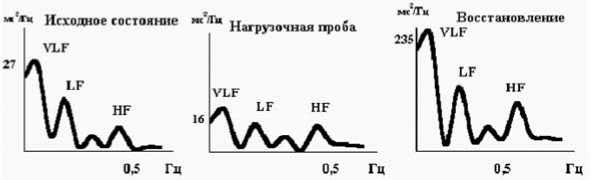

При дефиците массы тела матери у плода в 66% основные осцилляции СПМ кардиоритма находились в частотной области до 0,5 Гц, что свидетельствовало об интенсивном снижении скорости метаболических процессов, напряжении автономного контура регуляции и являлось одним из показателей неблагополучного состояния внутриутробного организма (12%, р<0,001). Только в 34% СПМ сердечного ритма плода характеризовалась наличием основного количества осцилляций в частотной области до 0,2 Гц, что свидетельствовало об удовлетворительном состоянии плода. Данный показатель в 2,7 раза был меньше показателя при физиологической беременности (88%, р<0,001).

При дефиците массы тела матери на спектрограмме плода доминирование очень низкочастотного (VLF) компонента спектра (нормоадаптивное состояние) определялось только в 10% (90%, р<0,001). Показатель очень низкочастотного (VLF) компонента составил – 29,68± 1,71 у.е. (25,34±4,25, р<0,001), низкочастотного (LF) – 2,34±0,81 у.е. (2,12±1,14; р=0,268) , высокочастотного (HF) – 1,11±0,57 у.е. (0,82±0,79, р=0,037).

Основным типом регуляции кардиоритма плода при дефиците массы тела матери было гиперадаптивное состояние, которое встречалось в 60%, что явилось формой компенсаторной реакции, направленной на стабилизацию интенсивности фетальных метаболических процессов (8%, р<0,001). Показатель очень низкочастотного (VLF) компонента составил – 78,4±28,93 у.е. (25,34±4,25 у.е., р<0,001), низкочастотного (LF) – 8,8±4,4 у.е.(2,12±1,14, р<0,001), высокочастотного (HF) – 2,0±0,77 у.е. (0,82±0,79, р<0,001).

Гипоадаптивное состояние встречалось в 30% (4%, р<0,001). СПМ волн кардиоритма в среднем составила: VLF – 7,8±0,21 у.е.

Рис. 5. Характеристика регуляции кардиоритма матери с дефицитом массы тела в исходном состоянии, при функциональной нагрузке и в период восстановления (проявления феномена «функциональной ригидности») Обозначения те же

Рис. 6. Спектрограмма кардиоритма плода при дефиците массы тела матери, характеризующая нормо -, гипер - и гипоадаптивное состояние Обозначения те же

матери. Данные особенности объяснялись постепенным перенапряжением компенсаторных механизмов, нарастающим дефицитом энергетического обеспечения всех функциональных систем плода и угрозой срыва процессов адаптации и компенсации.

Особенности спектрограмм плода, характеризующие нормоадаптивное, гиперадаптивное и гипоадаптивное состояние вегетативной нервной системы при дефиците массы тела матери представлены на рис. 6.

Проведение гипервентиляционной нагрузки у матери показало, что в 42% имела место функциональная стабильность СПМ волн кардиоритма плода или незначительное повышение активности симпатоадреналовой системы, что свидетельствовало об эффективности активации процессов долгосрочной адаптации организма, наличии выработанной устойчивости адаптационных механизмов и выраженных компенсаторно-приспособительных реакциях (при физиологической беременности данный показатель составил – 82%, р<0,001).

В 58% у плода имело место выраженное снижение механизмов функциональной

(25,34±4,25, р<0,001), LF– 1,96±0,92 у.е. (2,12±1,14; р=0,441), HF – 0,76±0,62 у.е. (0,82±0,79; р=0,673). На фоне снижения очень низкочастотного (VLF) компонента спектра отмечалась высокая активность низкочастотного (сосудистого) LF-контура, который характеризовал собственный сосудистый компонент регуляции и одновременно имел корреляционные отношения с сосудистым LF-компонентом спектра у

активности центрального контура регуляции и свидетельствовало о низких резервах метаболических процессов и антистрессовой устойчивости внутриутробного организма. В группе сравнения гипоадаптивные нагрузочные реакции составили – 18% (р<0,001).

Таким образом, при дефиците массы тела матери отмечалось снижение эффективности собственных

Таблица 2

Спектральные и математические показатели кардиоинтервалографии плода у беременных с дефицитом массы тела (исходное состояние)

|

Показатели |

Основная группа I (n=50), M±σ |

Группа сравнения II, (n=50), M±σ |

р* Iа; II |

р^ Iб;II |

|

|

Iа (n=30) |

Iб (n=15) |

||||

|

VLF, мс²/Гц |

78,4±28,93 |

7,8±0,21 |

25,34±4,25 |

0,0000 |

0,0000 |

|

LF, мс²/Гц |

8,8±4,4 |

1,96±0,92 |

2,12±1,14 |

0,0000 |

0,6214 |

|

HF, мс²/Гц |

2,0±0,77 |

0,76±0,62 |

0,82±0,79 |

0,0000 |

0,7882 |

|

Мода (Мо), с |

0,37±0,24 |

0,45±0,02 |

0,42±0,01 |

0,1436 |

0,0000 |

|

Амплитуда моды (АМо), % |

44,2±0,42 |

37,8±0,23 |

42,6±0,58 |

0,0000 |

0,0000 |

|

Вариационный размах (ДВ), с |

0,12±0,03 |

0,16±0,01 |

0,15±0,01 |

0,0000 |

0,0012 |

|

Индекс напряжения (ИН), у.е. |

404,9±84,08 |

184,6±16,8 |

305,16±28,4 |

0,0000 |

0,0000 |

р* – достигнутый уровень значимости различий между показателями основной группы с преобладанием у матери центрального контура регуляции (Iа) и группы сравнения (II);

р^ – достигнутый уровень значимости различий между показателями основной группы с преобладанием у матери автономного контура регуляции (Iб) и группы сравнения (II).

регуляторных механизмов кардиоритма плода, что постепенно приводило к истощению потенциала вегетативной нервной системы, снижению антистрессовой устойчивости внутриутробного организма и срыву его компенсаторно-приспособительных механизмов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

При дефиците массы тела беременной состояние ВНС матери характеризовалось выраженной активацией симпатоадреналовой системы, напряжением компенсаторных механизмов. При проведении нагрузочных проб отмечались такие феномены, как симптом «энергетической складки» и «функциональной ригидности», что имело наиболее неблагоприятный прогностический характер в исходе беременности и родов.

При дефиците массы тела матери у плода происходило постепенное снижение эффективности собственных регуляторных влияний со стороны нейровегетативной и сердечно-сосудистой систем на сердечный ритм. Это способствовало нарастанию вегетативной активации, выраженному преобладанию симпатической активности, что постепенно приводило к истощению потенциала вегетативной нервной системы, снижению антистрессовой устойчивости организма плода и срыву собственных компенсаторных механизмов.

Список литературы Регуляторные и адаптационные процессы в системе мать-плацента-плод у женщин с дефицитом массы тела

- Баевский, Р.М. Анализ вариабельности сердечного ритма при использовании различных электро-кардиографических систем.//Вестник аритмологии. -2001.-№ 24. -С. 65-86.

- Братчикова Т.В., Подтетенев А.Д. Влияние массы плода на исход родов//Материалы VII Российского форума Мать и дитя -Москва, 2005 г. -С. 34-35.

- Баранов А.Н., Санников А.Л., Банникова Р.В. Медико-социальные аспекты репродуктивного здоровья женщин. -Архангельск, 1997 г.

- Вариабельность сердечного ритма: Стандарты измерения, физиологической интерпретации и клинического использования.//Подготовлены рабочей группой Европейского Кардиологического Общества и Северо-Американского общества стимуляции и электрофизиологии. -СПб., 2000. -63 с.

- Додхоева М.Ф. и соавторы. Особенности фетометрических показателей у беременных женщин с дефицитом массы тела//Материалы VII Российского форума Мать и дитя -Москва, 2005 г. -С. 181.

- Колосова Т.А., Гуменюк Е.Г., Сочнева Е.В. Исход родов у пациенток с дефицитом массы тела и ожирением//Материалы VI Российского форума Мать и дитя -Москва, 2004 г. -С. 33-34.

- Коркушко, О.В. Анализ вегетативной регуляции сердечного ритма на различных этапах индивидуального развития человека/Шатило В.Б., Шатило Т.В., Короткая Т.В.//Физиология человека. -1991. -Т. 1 -№ 2. -С. 31.

- Сидорова, И.С. Анте -и интранатальная кардиотокография/Макаров И.О.//Рос. Вестник перинатологии и педиатрии. -1996.-Т. 41. -№ 1. -С. 15-19.

- Стрижаков, А.Н. Ультразвуковая диагностика в акушерской клинике/Бунин А.Т., Медведев М.В. -М., 1990. -239 с.

- Удодова Л.В., Тарасова Н.В. Особенности течения беременности, родов и развития новорожденных с ЗВРП у беременных с дефицитом массы тела//Материалы VI Российского форума Мать и дитя -Москва, 2004 г. -С. 230-231.

- Ушакова, Г. А. Кардиоинтервалография матери и плода -метод исследования межсистемных взаимоотношений во время беременности//Материалы VI Российского Форума Мать и Дитя. -М., 2004. -С. 232-233.

- Флейшман, А.Н. Медленные колебания гемодинамики. Теория, практическое применение в клинической медицине и профилактике. -Новосибирск, 1999.