Реэндопротезирование тазобедренного сустава по поводу рецидивирующих вывихов и разобщений ацетабулярной конструкции при её изначально высоком расположении: клиническое наблюдение

Автор: Срогинис П.В., Ефимов Н.Н., Черкасов М.А., Гончаров М.Ю.

Журнал: Кафедра травматологии и ортопедии @jkto

Рубрика: Клинический случай

Статья в выпуске: 3 (61), 2025 года.

Бесплатный доступ

Введение. Эндопротезирование по поводу коксартроза на фоне более тяжелых вариантов дисплазии является сложным вариантом первичного эндопротезирования тазобедренного сустава с повышенным риском различных осложнений, в том числе вывиха головки эндопротеза. При этом возможны различные варианты позиционирования центра ротации. Цель исследования. Продемонстрировать ряд тактических и технических сложностей ревизионного эндопротезирования тазобедренного сустава при изначально высоком расположении ацетабулярной системы. Клинический случай. Представлена история лечения пациентки, которой при дисплазии с высоким вывихом было выполнено первичное эндопротезирование тазобедренного сустава с установкой антипротрузионного кейджа с большим краниально-латеральным смещением относительно истинной впадины. У пациентки развилась рецидивирующая нестабильность сустава, и дважды происходило разобщение ацетабулярной конструкции после цементирования чашки двойной мобильности в сохраняемый хорошо фиксированный кейдж. Заключение. Первичное эндопротезирование тазобедренного сустава с краниально-латеральным смещением центра ротации сустава может иметь ряд преимуществ в плане снижения травматичности вмешательства, но в случае неудачи приводит к большим сложностям при ревизионном эндопротезировании.

Высокий вывих бедра, ревизионное эндопротезирование тазобедренного сустава, смещение центра ротации, двойная мобильность, разобщение

Короткий адрес: https://sciup.org/142246164

IDR: 142246164 | УДК: 617.3 | DOI: 10/17238/issn2226-2016.2025.3.40-48

Текст научной статьи Реэндопротезирование тазобедренного сустава по поводу рецидивирующих вывихов и разобщений ацетабулярной конструкции при её изначально высоком расположении: клиническое наблюдение

Коксартроз в результате дисплазии является достаточно частым показанием к плановому первичному эндопротезированию (ЭП) тазобедренного сустава, и существуют эндемичные регионы с повышенной частотой данной патологии [1, 2]. Специфичные изменения вертлужной впадины при дисплазии могут допускать различные варианты реконструкции, и в ряде случаев может быть целесообразна установка вертлужного компонента (ВК) с краниальным смещением относительно позиции истинной впадины [3, 4, 5]. Полный вывих головки бедренной кости, как наиболее сложный тип диспластиче-ских изменений тазобедренного сустава, у взрослых встречается достаточном редко. Исследования, посвящённые ЭП на фоне подобных изменений редко включают группы более 100 пациентов; в основном – не более 30 [6]. Эти операции сопряжены с рядом тактических и технических сложностей, что приводит к достаточно высокой частоте осложнений, в том числе вывихов головки эндопротеза [6]. С аналогичными сложностями приходится встречаться при ревизиях по поводу неудачных исходов артропластики, выполненной без анатомичного восстановления центра ротации [7].

В свою очередь вывихи головки эндопротеза занимают одно из лидирующих мест в структуре показаний к ревизиям и ре-ревизиям [8]. Особую ценность для лечения и профилактики вывихов при ревизиях представляют системы двойной мобильности [9], которые в том числе можно устанавливать внутрь хорошо фиксированного ВК. Данная методика имеет ряд нюансов и биомеханически обоснованных требований [10], хотя несостоятельность цементной фиксации в клинической практике обычно не встречается [11, 12, 13].

Описание клинического наблюдения

У пациентки 1966 года рождения имелся врожденный двусторонний вывих бедренных костей. Диагноз был установлен только в возрасте 6 лет. В этом возрасте пациентке проводилось скелетное вытяжение в рамках подготовки к оперативному лечению, которое в итоге не было выполнено по неортопедическим причинам, а в дальнейшем родители от операции отказались. Пациентка начала предъявлять жалобы на дискомфорт и значимые боли в области правого тазобедренного сустава с возраста 25 лет (после родов). В 2008 году (в возрасте 42 лет) по поводу диспластического артроза с высоким вывихом (IV степень по Crowe, тип С по Hartofilakidis) в другой клинике было выполнено ЭП правого тазобедренного сустава. Операция была проведена без укорачивающей остеотомии бедра и без восстановления анатомического центра ротации. Ацетабулярная конструкция была установлена в зону позиции головки бедренной кости (вероятно, в ложную впадину, если таковая была сформирована). Краниальное смещение центра ротации относительно линии, соединяющей «фигуры слезы» составило порядка 68 мм; относительно расчётного центра вертлужной впадины по Ranawat [14] – 50 мм. Латеральное смещение от верхушки «фигуры слезы» составило примерно 52 мм, относительно расчётного центра – 29 мм. Был установлен антипротрузионный кейдж Burch-Schneider с большим количеством фиксирующих винтов и заполнением зон неполного контакта с ложем костным цементом. Вовнутрь кейджа была имплантирована чашка цементой фиксации c внутренним диаметром 28 мм. С бедренной стороны использована коническая ножка Wagner предыдущего поколения. Сразу после операции была отмечена невропатия правого седалищного нерва, которая в дальнейшем разрешилась на фоне консервативного лечения. Далее на 7-е сутки послеоперационного периода произошел вывих головки эндопротеза при падении (пациентка споткнулась из-за невозможности тыльного сгибания стопы); было выполнено открытое вправление вывиха. Через день произошел рецидив вывиха при присаживании на унитаз, выполнено закрытое вправление. Затем через два дня произошел третий вывих, после чего была выполнена ревизия. В документах объём вмешательства был описан как открытое вправление с фиксацией «козырьком», вероятно, имелась ввиду аугментация края полиэтиленовой чашки. После вмешательства также проводилась гипсовая иммобилизация тазобедренного сустава. Стабильность сустава была восстановлена и пациентка продолжительное время ходила без дополнительной опоры, вела привычный образ жизни без значимых жалоб со стороны сустава.

Далее через 7 лет после первых операций без явной травмы или провоцирующего движения у пациентки вновь произошел рецидив вывиха, попытки закрытого вправления не прово- дились, была дана рекомендация о выполнении реэндопротезирования. В возрасте 50 лет пациентка поступила в нашу клинику, к этому моменту вывих существовал около года (рис. 1), пациентка ходила с помощью костылей.

Рисунок 1 . Рентгенограммы правого тазобедренного сустава от 2016 года, перед первой ревизией в нашей клинике

Индекс массы тела составлял 28 кг/м2. КТ на тот момент не выполнялась. После рутинного дообследования в марте 2016 г. была выполнена ревизия с сохранением хорошо фиксированных бедренного компонента и антипротрузи-онного кейджа. Из кейджа была удалена полиэтиленовая чашка (которая находилась в позиции ретроверсии) и на её место имплантирован моноблочный ВК двойной мобильности цементной фиксации (Novae Stick, Serf) внешнего диаметра 47 мм и с диаметром малой пары трения 28 мм (рис. 2). Ранний послеоперационный период протекал без особенностей.

Рисунок 2 . Рентгенограмма правого тазобедренного сустава после первой ревизии с установкой системы двойной мобильности в 2016 году

Далее в августе 2017 года (через 17 месяцев после ревизии) пациентка без явной травмы или высокоамплитудного движения услышала хруст в области сустава, нижняя конечность укоротилась и потеряла опороспособность. На контрольных снимках было выявлено разобщение кейджа и чашки двойной мобильности с вывихом головки (рис. 3).

А Б

Рисунок 3. Рентгенограмма правого тазобедренного сустава в двух проекциях(а) и таза в прямой проекции (б) от 2019 года после первого разобщения ацетабулярной конструкции

Рисунок 4 . Рентгенограмма таза в прямой проекции от 2019 года после ре-ревизии с заменой бедренного компонента и повторным цементированием чашки двойной мобильности

В 2021 году через 27 месяцев после ре-ревизии вновь без явной травмы или высокоамплитудного движения произошло разобщение ацетабулярной системы, в этот раз про изошло разобщение как в интерфейсе чашка – цементная мантия, так и в интерфейсе цементная мантия – кейдж (рис. 5).

Рисунок 5 . Рентгенограмма правого тазобедренного сустава от 2024 года после повторного разобщения ацетабулярной конструкции

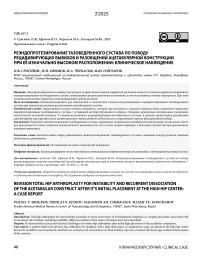

Для определения дальнейшей тактики пациентке помимо рутинных исследований выполнена КТ таза и бедра на протяжении. При оценке ротационного профиля компонентов было выявлено, что недавно установленная ножка находилась в позиции антеверсии 24°, но кейдж был изначально установлен с ретроверсией порядка 16° – даже без учёта его асимметричного дизайна с усеченным передним краем (рис. 6).

Рисунок 6 . Аксиальный срез КТ таза. Горизонтальная линия соответствует плоскости проведенной по передним краям крестцовоподвздошных сочленений

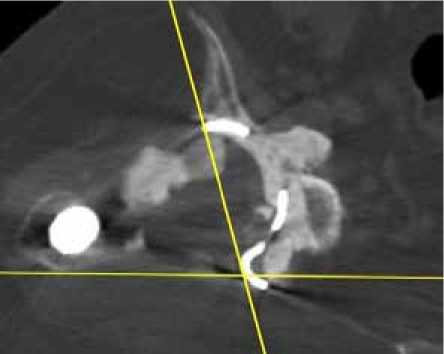

Было выполнено сегментирование изображения КТ и построение 3D-модели, в частности из соображений возможной необходимости замены кейджа на индивидуально изготовленный ВК. Однако, после оценки пространственного взаимоотношения кейджа и истинной впадины на 3D-модели было принято решение об имплантации чашки в анатомическую позицию (рис. 6).

Рисунок 7 . 3D-модель правой половины таза. Зелёным цветом выделен кейдж Burch-Schneider. Стрелкой показана недоразвитая истинная вертлужная впадина в виде «вигвама»

Пациентка ожидала ревизию до 2024 г., так как была выявлена и санирована глубокая инфекция области контралатерального тазобедренного сустава. В это время она ходила с помощью костылей с минимальной нагрузкой на правую нижнюю конечность.

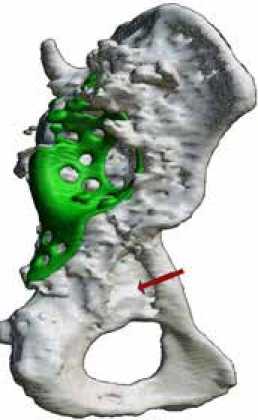

Последняя на данный момент операция на правом тазобедренном суставе выполнена в июле 2024 года. Доступ был выполнен с остеотомией большого вертела бедренной кости, удалён хорошо фиксированный бедренный компонент, укорочена проксимальная часть диафиза. Далее была выделена истинная впадина, разработана до диаметра 44 мм. Ввиду нарушения плотности костной ткани и ограничения зон, доступных для проведения винтов, была использована ревизионная бесцементная чашка без запирательного механизма (Tuberlock, LOGEEKS MS) с дополнительным фланцем сверху для проведения винтов вне полусферы. Достигнута стабильная первичная фиксация с использованием 5 винтов (3 в полусфере, 2 во фланце). При выполнении ацетабулярной реконструкции не произошел контакт вновь установленных имплантатов со «старыми», ввиду этого удаление конструкций, установленных при первичном эндопротезировании, не проводилось для избежания дополнительной травматизации и излишних релизов мягких тканей; были удалены только свободно лежащие в мягких тканях чашка двойной мобильности и её цементная мантия. Вовнутрь чашки с помощью цементной техники фиксирован вкладыш для компонента Trilogy IT, Zimmer, 44 мм из поперечносвязанного полиэтилена с внутренним диаметром 28 мм и антилюксационным козырьком 20° (после формирования на наружной поверхности вкладыша борозд для фиксации цементной мантии) (рис. 8). Дистальное смещение центра ротации составило порядка 62 мм.

Рисунок 8 . Интраоперационная фотография после имплантации ревизионной чашки малого диаметра в истинную впадину под изначально установленным кейджем. Стрелкой отмечен нижний фланец кейджа, удаление которого не потребовалось ввиду отсутствия контакта

С бедренной стороны вновь была использована коническая ножка Wagner с более глубокой посадкой после укорачивающей остеотомии. Фрагмент большого вертела был мобилизован, низведён и фиксирован к диафизу с зоной контакта порядка 2,5 см посредством вертельной пластины. Таким образом, доступ и последующие манипуляции с бедренной костью выполнялись по аналогии с эндопротезированием по T. Paavilainen [15, 16] (рис. 9).

Рисунок 9 . Рентгенограмма правого тазобедренного сустава от июня 2024 года после последней на данный момент ре-ревизии с выполнением укорачивающей остеотомии бедра и установки чашки в область истинной впадины

Отводящий аппарат бедра имел признаки значимого рубцового и жирового перерождения, но не имел дефектов в зоне фиксации к большому вертелу. Длительность вмешательства составила 120 минут, интраоперационная кровопотеря – 400 мл. Ранний послеоперационный период прошёл без особенностей, пациентка была вертикализирована на следующий день после вмешательства. Больной были даны рекомендации по дозированию осевой нагрузки на нижнюю конечность до порядка 15 % веса тела на 3 месяца и по ограничению «опасных» движений в суставе. В сентябре, затем в октябре 2024 г. (через 2 и 3 месяца после вмешательства) у пациентки произошли вывихи головки эндопротеза при присаживании. Вывихи были вправлены закрыто, иммобилизация не проводилась. В дальнейшем осложнения не наблюдались. На срок 8 месяцев после вмешательства (5 месяцев после вывиха) пациентка не испытывала боли со стороны правого тазобедренного сустава, ходила с полной нагрузкой весом тела на конечность с использованием трости и костыля для баланса (в том числе из-за ограничений со стороны контралатерального сустава)(рис. 10).

Рисунок 10 . Топограмма КТ таза через 8 месяцев после операции

Параллельно с описанным лечением правого тазобедренного сустава пациентка также перенесла 4 вмешательства на левом тазобедренном суставе. В 2009 году по поводу дисплазии также с полным вывихом было выполнено первичное эндопротезирование с установкой чашки малого диаметра в зону истинной впадины с дополнительной пластикой крыши структурным трансплантатом и с укорачивающей остеотомией бедра по типу слайд-остеотомии большого вертела. В раннем периоде развилась глубокая инфекция, и была выполнена санация с сохранением компонентов. Далее в 2018 году (после первого разобщения ацетабулярной конструкции справа) произошёл вывих головки эндопротеза, и была выполнена модульная ревизия с рефиксацией большого вертела (рис. 4). Наконец в 2023 г. (после второго разобщения ацетабулярной конструкции справа) был диагностирован рецидив глубокой инфекции, и была выполнена ревизия с одномоментной заменой компонентов (рис. 5).

Обсуждение

ЭП на фоне более тяжелых вариантов дисплазии является сложным аспектом хирургии тазобедренного сустава. С точки зрения биомеханики целесообразно избегать краниального и особенно латерального смещения центра ротации сустава [17, 18], но ввиду нарушений анатомии недоразвитой вертлужной впадины такая задача сопряжена с техническими трудностями в плане достижения надёжной фиксации ВК и последующего удлинения бедра. Одним из «простых» вариантов решения данных проблем является установка ВК выше анатомической позиции. В последнее годы достаточно активно обсуждается вопрос возможности краниального смещения центра ротации с уменьшением травматичности вмешательства и без повышения риска осложнений и неудовлетворительных функциональных результатов [3, 4, 5]. Однако, во-первых, о наличии высокого положения центра ротации можно говорить при краниальном смещении на 30 мм и более относительно линии, соединяющей «фигуры слезы» или на 15 мм относительно расчётного центра [5], тогда как в описанном случае данные показатели были превышены более, чем в 2 раза. Во-вторых, данная методика в основном рассматривается при дисплазии со значимой деформацией впадины, но без полного вывиха бедра, то есть тип B по Hartofilakidis, степени II-III Crowe [19, 5], когда впадина имеет условно овальную форму, и с верхне-латеральной стороны от истинной впадины обычно находится массив костной ткани, способный обеспечить большее покрытие ВК.

В свою очередь при дисплазии с полным вывихом головки (Crowe IV, Hartofilakidis C) бывает возможно небольшое краниальное смещение центра ротации в случаях, когда имеется хорошо сформированная ложная впадина (Hartofilakidis C1) – при таком морфологическом варианте истинная и ложная впадины могут быть разделены выраженным надацетабулярным остеофитом [7]. В других же случаях непосредственно сверху от истинной впадины отсутствует более подходящий для фиксации ВК массив костной ткани, и нет оправданного «промежуточного» положения, то есть ацетабулярная конструкция может быть установлена либо в истинную впадину, либо за её пределами (в частности, в ложную впадину при её наличии). Установка ВК в недоразвитую истинную впадину осложняется нарушенной плотностью костной ткани, неравномерным распределением массива кости в передне-заднем направлении и малым размером используемых компонентов с ограничениями по доступным диаметрам пар трения и зонам проведения винтов, а также сложностями с удлинением конечности. По этой причине в литературе есть сообщения об артропластике со значимым краниальным и латеральным смещением центра ротации в том числе при дисплазии с полным вывихом [20, 21]. Тем не менее реконструкция анатомического центра ротации (с укорачивающей остеотомией бедра при необходимости) у данной категории пациентов следует считать общепринятой тактикой [22, 23, 24, 25, 26, 27, 6].

Что касается выбора ацетабулярной системы, в литературе описано использование опорных/антипротрузионных имплантатов при дисплазии в комбинации с пластикой дефекта крыши вертлужной впадины структурным костным трансплантатом. Может быть использовано кольцо Müller [28], но чаще упоминаются системы с крючком для фиксации за вырезку вертлужной впадины: крестовидная пластина Kerboull [29] и кольцо Ganz [30]. В свою очередь антипротрузионный кейдж Burch-Schneider в условиях первичного ЭП используется редко, хотя может быть полезен в ряде ситуаций, например, при ЭП по поводу остеопоротического перелома вертлужной впадины

-

[31 ]. Основная область применения данного имплантата — ревизионная артропластика, при этом частота механических осложнений в долгосрочной перспективе достаточно высока [32], поскольку кейдж не предусматривает возможности остеоинтеграции и уязвим к циклическим нагрузками при отсутствии опоры со стороны дна впадины.

В описанном наблюдении выбор подобного имплантата был, вероятно, обусловлен желанием достичь более надёжной фиксации за счёт фланцевой системы. При этом, однако, кейдж Burch-Schneider имеет сложную геометрию, рассчитанную на ана-томичное строение задней стенки и крыши вертлужной впадины. При установке в столь высокую позицию данная особенность привела к необходимости адаптировать широкий верхний фланец кейджа не к телу, а к крылу подвздошной кости, что неизбежно ориентировало бы конструкцию в положение значимой ретроверсии. Отдельно от вопросов пространственной ориентации стоит отметить, что использование кейджей в комбинации со стандартными парами трения приводит к повышению частоты вывихов [33]. Эта проблема может быть связана с необходимостью дополнительных мягкотканных релизов для установки верхнего фланца и части для опоры на заднюю стенку, и с формированием обширного «мёртвого пространства» вокруг пары трения. Также в описанном случае коллеги имплантировали в кейдж чашку малого внутреннего диаметра (28 мм), вероятнее всего без антилюксационного козырька, что являлось бы фактором риска нестабильности даже при оптимальной комбинированной версии компонентов [34].

Цементирование чашки двойной мобильности вовнутрь хорошо фиксированного ВК для лечения рецидивирующих вывихов является относительно простой опцией с хорошими результатами. В ряде исследований отмечалась высокая частота успеха лечения нестабильности при отсутствии случаев несостоятельности фиксации [11, 12, 13]. При поиске литературы было выявлено только одно сообщение о разобщении в интерфейсе цемент – чашка двойной мобильности, которое произошло после цементирования компонента напрямую во вертлужную впадину при ревизии [35]. Разобщение после цементирования полиэтиленовых вкладышей в сохраняемые компоненты также встречается редко [36]. Также имеются сообщения об успешном использовании систем двойной мобильности в комбинации именно с кейджами [37, 33].

Существуют, однако, технические нюансы методики в плане надёжности фиксации. Для обеспечения максимальной механической прочности при цементировании чашки двойной мобильности вовнутрь ВК большего диаметра рекомендуется формирование равномерной цементной мантии толщиной не менее 2 мм [10]. В представленном случае мантия оба раза формировалась тоньше в угоду использования двойной мобильности с внутренней парой трения 28 мм (у имевшихся на тот момент в клинике моделей данная опция доступна начиная с внешнего диаметра чашки 47 мм). В первую же очередь рецидивирущая несостоятельность цементной фиксации представляется связанной с другой проблемой. Использование цементной техники с сохранением хорошо фиксированного ВК имеет полезное преимущество в виде возможности частично переориентировать пару трения. При этом по данным экспериментального исследования увеличение версии на 20º и более относительно сохраняемого компонента снижает прочность фиксации [38]. В условиях ретроверсии кейджа цементирование чашки даже с нейтральной версией неизбежно приводило бы к выстоянию её заднего края относительной края кейджа со снижением сопротивления к смещающим усилиям, в частности при манёврах присаживания и вставания. Недопогружение цементируемой конструкции относительно краёв компонента было ранее описано как значимый фактор риска разобщения [39, 36]. Наконец, вопрос пагубного влияния смещения центра ротации при дисплазии на выживаемость эндопротеза обычно рассматривается в плане риска расшатывания чашки [19]; в частности может возрастать риск ревизии по поводу расшатывания при значимом латеральном смещении [1]. В описанном случае фиксация кейджа к подвздошной кости была достаточно прочной, но в системе имелся более слабый интерфейс - кейжд-чашка. Логично предположить, что повышение результирующей силы, прилагаемой к эндопротезу [17] вкупе с наличием ослабленной фиксации цементированных чашек и приводило к разобщению. Любопытно, что оба раза разобщение системы у пациентки происходило не в течение первого года, а в результате продолжительных циклических нагрузок.

Ревизионное эндопротезирование с заменой ВК при изначально высоком положении центра ротации является сложной проблемой, как в плане определения оптимальной позиции нового компонента с учётом дефектов вертлужной впадины и нарушения плотности кости, так и в плане возможной необходимости замены хорошо фиксированного бедренного компонента [1]. В представленном случае опции коррекции были ограничены наличием хорошо фиксированного кейджа, представляющего большие сложности для удаления, и также имеющего нижний фланец в зоне истинной впадины (по данным рутинных рентгенограмм). Более того, у пациентки параллельно развивались осложнения со стороны контралатерального тазобедренного сустава с риском потери опороспособности обеих нижних конечностей. Из этих соображений дважды была выбрана тактика с имплантацией компонента двойной мобильности без изменения позиции центра ротации как наименее травматичное решение, не требующее значимых ограничений в послеоперационном периоде и не сопряженное с повышенным риском осложнений в раннем послеоперационном периоде.

Отдельно стоить заметить, что «решиться» на реконструкцию с установкой ВК в истинную впадину помогло построение 3D-модели таза. Без данной опции визуализации взаиморасположение новой чашки и старых металлоконструкций было сложно спрогнозировать даже по аксиальным срезам КТ.

Наконец, вывихи головки после последней на данный момент ревизии нельзя назвать неожиданностью. ЭП на фоне наиболее тяжёлых вариантов дисплазии сопряжено с повышенным риском вывиха в сравнении с вмешательствами на фоне дисплазии меньшей степени [25, 40, 41]. По данным метаанализа средняя частота вывихов после ЭП на фоне дисплазии IV степени по Crowe составила 7,12 % (91 из 1888 включённых случаев) [6]. После ЭП с укорачивающей остеотомией по Paavilainen общая частота вывихов головки составила 5,4 % (3/56) по данным Eskelinen A и со-авт. [24] и 3% (10/335) по данным Тихилова Р.М. и соавт. [16]. При установке вертлужного компонента в недоразвитую истинную впадину риск данного осложнения обусловлен в том числе малым диаметром ВК, ограничивающим возможность стабилизировать сустав за счёт увеличения диаметра пары трения – как при собственно первичном ЭП, так и при лечении нестабильности, если она возникает. Есть сообщение об использовании систем двойной мобильности бесцементной фиксации при ЭП на фоне дисплазии с полным вывихом из этих соображений [42].

Иными словами, у пациентки имелся бы повышенный риск вывиха даже если бы первичное ЭП было выполнено по общепринятым методикам. В свою очередь к тому моменту, когда к варианту восстановления центра ротации сустава пришлось возвращаться при неэффективности других опций, у пациентки имелись дополнительные факторы риска в виде нарушения функции отводящего аппарата (в том числе вероятного повреждения его проксимальной зоны фиксации при установке кейджа) и изменения состояния всех периарти-кулярных мягких тканей после ряда ревизионных операций и периодов неопороспособности конечности с краниальным смещением бедра. К счастью, ранее сообщалось о высокой частоте успешного консервативного лечения нестабильности сустава после ЭП на фоне дисплазии с высоким вывихом [25].

Заключение

Представленное клиническое наблюдение иллюстрирует сложность лечения осложнений, возникающих после выполнения первичного эндопротезирования с высоким расположением ВК и акцентирует внимание на необходимости адекватного восстановления биомеханики сустава.