Рейтинговый метод в оценке пространственной организации высшего образования: опыт Франции

Автор: Болгова Е.В., Болгов С.А., Курникова М.В.

Журнал: Ars Administrandi. Искусство управления @ars-administrandi

Рубрика: Зарубежный опыт государственного управления и международные отношения

Статья в выпуске: 4 т.10, 2018 года.

Бесплатный доступ

Введение: прорывное научно-технологическое развитие экономики в субъектах Российской Федерации требует повышения эффективности пространственной организации высшего образования. Для решения этой задачи актуальным является изучение опыта Франции - страны со схожими административно-территориальными условиями, вектором регионального развития, моделью вузовской сети. Успешность пространственной организации высшего образования в этой европейской стране достигается управлением, построенным на методе рейтинговых (глобальные университетские рейтинги, национальные рейтинги вузов и академических программ) оценок. Цель: развитие методов оценки высшего образования на основе рейтингов, характеризующих уровень его пространственной организации. Методы: абстрактно-логический и теоретико-эмпирический, системный, сравнительный, структурный, рейтинговый анализ. Результаты: выявлены условия, позволяющие использовать опыт Франции в пространственной организации российского высшего образования; обобщены университетские рейтинги Франции и России с позиций территориального размещения вузов; выполнено страновое сравнение эффективности пространственной организации высшего образования; обосновано применение рейтингового метода для оценки пространственной организации высшего образования в субъектах Российской Федерации; даны практические рекомендации по использованию метода в стратегических документах регионального развития. Выводы: результаты исследования адресованы участникам стратегического планирования, занимающихся разработкой стратегий и целевых программ развития субъектов Российской Федерации, политики регионов в сфере профессионального образования, кластерных инициатив.

Экономическое пространство, регион, высшее образование, рейтинговый метод, оценки, зарубежный опыт, стратегические документы регионального развития

Короткий адрес: https://sciup.org/147245614

IDR: 147245614 | УДК: 378.1(470+44) | DOI: 10.17072/2218-9173-2018-4-687-721

Текст научной статьи Рейтинговый метод в оценке пространственной организации высшего образования: опыт Франции

Долгосрочный социально-экономический прогноз Российской Федерации на период до 2030 года 1 , утверждающий создание экономики интеллекта, может быть реализован исключительно средствами прорывного научнотехнологического развития, определенного в Указе Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации до 2024 года» 2 .

Прорывное развитие – выход за пределы достигнутого уровня, получение революционных научно-технологических результатов, достижение масштабных целей социально-экономического развития – предполагает учет территориальных особенностей страны, эффективную пространственную организацию ключевых отраслей, секторов и сфер экономики.

Цели вхождения Российской Федерации в число пяти крупнейших экономик мира, увеличения количества организаций, осуществляющих технологические инновации, до 50% от их общего числа, ускоренного внедрения цифровых технологий ставят вузы в ряд базовых факторов научно-технологического прорыва. Территориальные особенности страны создают условия для функционирования и развития высшего образования в качестве пространственной системы, интегрированной в региональный производственный комплекс и только в таком виде выступающей «полюсом роста» экономики регионов и национальной экономики (Балыхин, 2004; Иванов, 2005; Девяткина, 2009; Хасаев и Болгова, 2015; Беляков и Клячко, 2016).

Приоритеты прорывного развития диктуют направления содержательной модернизации высшего образования, которые сводятся к необходимости не просто подстраиваться под запросы рынка труда, а опережать их – наполнять исследовательские и академические программы новаторскими идеями, революционными решениями и технологиями.

Пространственная интеграция ориентирует систему высшего образования на существенное увеличение вклада в социально-экономическое развитие российских регионов, формирование у населения компетенций, необходимых для того, чтобы прорывной сценарий мог быть реализован на уровне субъектов Российской Федерации, отраслей, сфер, секторов региональной экономики, производственных кластеров, локализованных в территориях.

Существенным препятствием такого развития является практика оценки, в рамках которой пространственная организация высшего образования рассматривается вне связи с пространственными особенностями регионального производственного комплекса. В территориальном управлении этот разрыв создает проблему недостаточного вклада вузов в развитие экономики субъектов Российской Федерации по прорывному научно-технологическому сценарию. В управлении общественным сектором сферы услуг это приводит к сохранению неудовлетворительных содержательных и организационных характеристик вузовской сети.

Современные методы оценки пространственной организации высшего образования базируются на научных представлениях российских и зарубежных ученых, исследующих в рамках теории экономики знаний (knowledge-based economy) роль высшего образования в социально-экономическом развитии (Machlup, 1962; Шумпетер, 1982; Львов и Пугачев, 2001; Макаров, 2003; Сухарев, 2008; Гапоненко и Орлова, 2008; Попов и Власов, 2009; Нуреев, 2012a; Нуреев, 2012b; Мильнер, 2018).

Пространственные условия реализации высшим образованием факторной роли характеризуются положениями теории экономического пространства, определяющими его сущность и базовые характеристики, современные тенденции и пути совершенствования, механизмы влияния вузовской сети на развитие отраслевых комплексов, секторов и сфер, локализованных в экономическом пространстве регионов. Основоположник теории экономического пространства А. Леш систематизировал все известные теории размещения, привязал экономическое развитие к конкретной точке пространства, заложил основы моделей сбалансированного размещения производительных сил (Леш, 2007). В классическом определении, экономическое пространство является насыщенной территорией, вмещающей множество объектов и связей между ними в составе населенных пунктов, промышленных предприятий, хозяйственно освоенных и рекреационных площадей, транспортных и инженерных сетей (Гранберг, 2006).

По мнению современных российских ученых, характеристиками, определяющими развитие экономического пространства, являются:

-

- концентрация хозяйственной деятельности (оценивается показателями насыщенности) и прогрессивность опорных единиц – «полюсов», «ядер», «центров» роста (оценивается показателями плотности размещения доминантных отраслей, поляризация вокруг которых, не усиливая объективного неравенства территорий, так деформирует экономическое пространство, что способствует его сбалансированному развитию) (Бияков, 2004a; Бияков, 2004b);

-

- взаимодействие «ведущих» и «ведомых» единиц хозяйственной деятельности (оценивается показателями связанности) (Барышева и Плучевская, 2008);

-

- кластеризация – форма пространственной организации, отвечающая современным требованиям эффективности, и капитализация – рыночная стоимость совокупных активов фирм, находящихся в экономическом пространстве (оценивается показателями инвестиций в основной капитал компаний, локализованных в этом пространстве) (Бажуткина, 2008; Хасаев, 2009; Татаркин, 2012; Марков, 2015).

Пространственное развитие России в силу многих нерешенных проблем остается предметом научного интереса и практических решений, представленных в стратегических, прогнозных, программных документах Российской Федерации и ее субъектов. В числе проблем развития экономического пространства Е. А. Коломак называет неравномерность, приводящую к межрегиональному неравенству, причины которой (высокая пространственная концентрация и скорость межрегиональной дивергенции) автор выделяет с позиций новой экономической географии (Коломак, 2013). А. И. Татаркин, О. А. Романова, В. В. Акбердина видят причины высокой пространственной концентрации экономических ресурсов в отдельных территориях в негативных тенденциях развития экономики страны, макрорегионов (Среднего Урала) и отдельных субъектов, сложившейся в технологическом развитии и требующей корректировки стратегического вектора в соответствии с мировыми трендами (Татаркин и др., 2014). О. А. Козлова обосновывает необходимость учитывать диспропорции и высокую дифференциацию экономики российских регионов в процессе инновационного развития, новой индустриализации, развития человеческого капитала, разрабатывает и предлагает использовать в решении проблем преодоления различий инструменты моделирования пространственной организации (Козлова и др., 2010; Козлова, 2013).

Пространственная организация отраслей, секторов и сфер, обеспечивающих социально-экономическое развитие страны, находится в фокусе исследовательских интересов многих ученых. Так, пространственная структура промышленности является объектом научного анализа А. П. Горкина (Горкин, 2008), а зарубежный опыт территориальной организации отраслей обрабатывающего сектора промышленности – Н. К. Куричева (Куричев, 2014). А. Е. Карлик и В. В. Платонов изучают состояние и пути совершенствования пространственного размещения предприятий инновационного сектора, объединенных в сетевые структуры (Карлик и Платонов, 2016), а Э. С. Куратова – особенности и механизмы управления пространственной организацией транспорта (Куратова, 2008). Исследования Т. Г. Ратьковской сосредоточены в области пространственных особенностей социальной сферы, условий развития социальной инфраструктуры в регионах Сибири (Ратьковская, 2015).

Согласно положениям теории экономики знаний, реализацию инновационного сценария роста национальной и региональной экономики обеспечивает сфера образования, и прежде всего ее важнейший сектор – высшее образование, организованное как система или вузовская сеть, пространственно интегрированная в территориальный производственный комплекс. Здесь следует особо отметить научные труды А. П. Катровского, который впервые предложил дополнить экономический, социальный, педагогический, философский подходы к развитию высшего образования пространственным подходом (Катровский, 2003а; Катровский, 2003b). Последовательно реализуя этот подход в историческом контексте России, автор обосновал следующие теоретические положения пространственной организации высшей школы: а) территориальную организацию высшего образования предопределяет территориальная организация хозяйства (экономики) и населения; б) вузы (вузовская сеть) являются субъектом территориального взаимодействия на уровне регионов, городов, городских агломераций; в) территориальная структура высшей школы в России – результат длительной эволюции вузовской сети и государственной политики высшего образования; г) современная пространственная организация высшей школы в России сформировалась под воздействием ряда факторов: дифференциации регионального развития, развития негосударственного образования, структурных реформ экономики субъектов Российской Федерации, образовательной и региональной политики государства (Катровский, 2003b).

Высоко оценивая вклад отечественных ученых в проблематику пространственной организации отраслей, сфер и секторов экономики, в том числе тех, которые обеспечивают инновационное развитие, отметим, что в проведенных исследованиях недостаточно учтен опыт зарубежных стран, практикующих управление развитием системы высшего образования, основанное на оценке ее пространственной организации.

Зарубежный исследователь З. Бауман (Bauman, 2001) отмечал, что глобальный контекст развития высшего образования, становление информационной экономики диктуют университетам необходимость переосмыслить свою, в том числе и территориальную, роль, поскольку мир «больше не нуждается в их традиционных услугах, устанавливает новые правила игры в престижность и влиятельность, а также с все возрастающей подозрительностью смотрит на ценности, которые отстаивают университеты».

Гольдштейн и Друкер (Goldstein and Drucker, 2006) указывали на смещение традиционных – образовательной и научно-исследовательской – функций высшего образования. По мнению этих авторов, развитие технологий приводит к тому, что университет начинает выполнять «предпринимательскую функцию, функцию коммерциализации инноваций, предполагающую наличие сетевых взаимодействий между организациями высшего образования, бизнесом и государством в рамках отдельных территорий, тем самым усиливается роль высшего образования в территориальном развитии».

Территориальное взаимодействие описывают моделью тройной спирали (triple helix model), предложенной Г. Ицковицем и Л. Лейерсдорфом (Etzkowitz and Leydesdorf, 1997; Etzkowitz, 2002a) и предполагающей равноправие университетов, предприятий и органов власти в инновационной системе. Основное содержание модели заключается в том, что, помимо задачи развития инноваций, университетами путем генерации нового знания параллельно решаются производственные задачи предприятий, локализованных в границах определенной территории, а также социально-экономические задачи регионального развития.

Ответом на вызовы конкурентной борьбы на международном рынке образовательных услуг становится инновационная форма высшего образования – новая модель университета, эволюционирующая на основе широкого спектра подходов: от «экономики знаний» (Goddard and Chatterton, 1999) до кластерного подхода к университету как образовательному и научному центру и фактору регионального развития (Chatterton and Goddard, 2000; Etzkowitz, 2002b).

В зарубежных публикациях представлены эмпирически полученные доказательства того, что система высшего образования стимулирует развитие менее развитых регионов, таких, например, как Уэльс (Pugh, 2017), периферийных регионов юга Италии (Harrison and Turok, 2017), сельских районов Израиля (Johnston and Huggins, 2016; Frenkel and Leck, 2017).

Ряд этих стран в схожих с Россией территориальных условиях, а также процессах эволюции университетского сектора, одинаково сопряженных с масштабными сложностями и преобразованиями, смогли разработать действенные инструменты оценки пространственной организации системы высшего образования и на их основе управлять развитием вузовской сети в стране и регионах.

К числу таких стран, безусловно, принадлежит Франция, где высшее образование является одним из базовых приоритетов государственной политики и политики регионов, многоуровневость территориального устройства и многоукладность экономики успешно сочетаются с вектором инновационного развития, а рейтинги являются признанным методом оценки высшего образования, включая пространственные характеристики вузовской сети.

В связи с этим, целью исследования является развитие методов оценки высшего образования на основе рейтингов, характеризующих уровень его пространственной организации, применение которых демонстрирует высокую эффективность.

В рамках исследования были поставлены и решались следующие задачи:

-

1) оценить опыт Франции в разработке рейтингового метода оценки пространственной организации высшего образования как страны со схожими с Россией территориальными условиями, моделью и тенденциями развития вузов и вузовской сети;

-

2) обосновать практические рекомендации по использованию рейтингов в оценке пространственной организации высшего образования в Российской Федерации и ее субъектах.

МЕТОДОЛОГИЯ (ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ) ИССЛЕДОВАНИЯ

Существует определенное разнообразие методов оценки пространственной организации субъектов экономики, к числу которых относят: общенаучные методы познания – абстрактно-логический и теоретико-эмпирический; методы системного, сравнительного, структурного анализа; специальные методы статистического анализа – построение обобщающих экономических показателей, индексный и индикативный метод.

Следует признать, что рейтинговой метод, нашедший широкое применение в практике управления высшим образованием, практически не используется для оценки его пространственной организации, а в научных трудах отечественных авторов остается предметом широких дискуссий. Поле этих дискуссий охватывает надежность глобальных рейтингов (Балацкий и Екимова, 2011), а также возможности рейтингового метода в оценке трендов формирования российских вузов мирового уровня (Мельтенисова и Халимова, 2013) и их рыночной конкурентоспособности (Ендовицкая и Кондрашева, 2015; Надеин, 2015), в индикации стоимости образовательных услуг (Тато-ченко и Таточенко, 2014). Ряд ученых указывают на проблемы эффективности рейтингового метода, используемого в оценке деятельности преподавателей и отдельных подразделений вуза (Газалиев и др., 2010), а другие – на спорность критериев и индикаторов, включенных в рейтинги (Репина, 2014), а также выбор системы ранжирования российских вузов (Серош-тан и Владимирский, 2013). Неоднозначно принятой является область применения международных рейтингов в задачах выявления российских университетов мирового уровня (Костюкевич, 2014), в вопросах оценки качества образования, практики аккредитации российских вузов (Штыхно, 2016), качества подготовки выпускников (Шмонин и др., 2012; Абламейко и Гусаков-ский, 2013).

Несмотря на дискуссионность, основанием говорить об эффективности рейтингового метода в оценке пространственной организации высшего образования является положительный опыт Франции – страны со схожими территориальными условиями, моделью и тенденциями развития вузовской сети, создающий предпосылки применения этого метода в России.

К схожим с Россией чертам, обусловливающим актуальность рейтингового метода в оценке пространственной организации высшего образования, следует отнести многоуровневость административно-территориального деления Франции, которая представлена несколькими уровнями самоуправляющихся единиц (коммун, департаментов, регионов), а также территориальными образованиями, в которых местное самоуправление отсутствует (кантоны, округа).

Регулярный мониторинг административно-территориальных единиц проводит Национальный институт статистики и экономических исследований Франции (L’Institut national de la statistique et des études économiques - INSEE)3. По данным INSEE, в стране насчитывается порядка 36 тысяч коммун (commune). Коммуны (статус которых имеют сельские поселения и города) – первичная единица административно-территориального деления Франции. Коммуна возглавляется советом – органом местного самоуправления с полномочиями в управлении ЖКХ и торговли, сбора местных налогов, содержания муниципальных библиотек, музеев и дорог. Кантоны (canton) являются исторически сложившейся территориальной едини- цей, которая не имеет собственных органов управления, а реализует функции избирательного права по выборам в советы департаментов и судебные округа. Департамент (departement) - основная единица административнотерриториального деления Франции (насчитывается 101 ед.), с генеральным советом, работу которого возглавляет председатель, избираемый советом, – органом самоуправления с исполнительными функциями, а также органами государственного управления в составе префектуры и префекта, назначаемого правительством страны. Несколько департаментов объединены в округа (arrondissement) – административно-территориальные единицы, непредставленные собственными органами самоуправления. Функции государственного управления в департаментах реализуют супрефекты, назначенные правительством и наделенные полномочиями для решения вопросов социального развития, благоустройства территории, санитарии. Регион (region) (насчитывается 22 ед.) объединяет три–пять департаментов по признаку территориальной близости. Орган самоуправления в регионе представлен региональным советом, избираемым на прямых выборах. Председатель и бюро, избираемые региональным советом, реализуют функции местного самоуправления с участием профильных комитетов; а органом государственного управления в регионе является региональный префект, назначенный правительством, часто из числа префектов самого крупного департамента в регионе.

Пространственная организация экономики и населения Франции, так же как и Российской Федерации, отличается высокой централизацией и сильной ролью столичного региона – Иль-де-Франс. В состав этого региона входят восемь департаментов (Париж, Сена-и-Марна, Ивелин, Эссон, О-де-Сен, Сена-Сен-Дени, Валь-де-Марн, Валь-д’Уаз) с численностью населения 12,1 млн чел. (18,1 % численности населения страны), он концентрирует 30,3 % производства продукции и услуг, 23,2 % рабочих мест, 26,0 % предприятий малого бизнеса. Динамичное развитие Иль-де-Франс осуществляется за счет авангардных отраслей промышленности, интенсивного сельского хозяйства, третичного сектора экономики – сферы услуг, торговли, транспорта.

Другим территориям страны – Средиземноморскому побережью и западным регионам – присуща современная инфраструктура туризма, а экономике севера, северо-востока и востока – специализация в отраслях угольной промышленности и черной металлургии, в сфере транзитного потенциала: торговли, транспорта, логистики 4 .

В силу существенной дифференциации социально-экономического развития регионов, региональная политика Франции строится на основе теории «полюсов роста», что характерно и для России. Государственная региональная политика этой европейской страны включает направления, ориентирован-

Болгова Е. В., Болгов С. А., Курникова М. В. Рейтинговый метод в оценке пространственной организации высшего образования... ные на умеренную децентрализацию, развитие периферийных территорий, переориентацию старопромышленных и депрессивных регионов на развитие высокоукладных отраслей, индустриализацию аграрных департаментов, развитие их инфраструктуры, стимулирование развития средних городов. Инструментами реализации региональной политики являются индикативное планирование, проектное управление, а также целевые программы развития территорий, в разработке которых страна накопила большой положительный опыт (Кузнецов, 2009).

Системы высшего образования Франции и России похожи по своей содержательной и организационной природе и представлены на глобальном рынке образовательных услуг континентальной моделью. В отличие от англосаксонской, указанная модель строится на принципе доступности образования, предоставляет широкие возможности французским и иностранным студентам обучаться по бесплатным программам в государственных университетах. Альтернативная – англосаксонская модель – основана на финансовой автономии вузов, мощной коммерческой составляющей, реализуется инструментами маркетинговой стратегии вузов, формированием стоимости обучения в соответствии с престижем вуза и его местом в международных образовательных рейтингах.

Детальный сравнительный анализ англосаксонской (атлантической) и континентальной моделей представил в своих работах В. С. Вахштайн, который показал, что российская система образования в дореформенном виде имела черты континентальной модели (Вахштайн, 2006). Особенности этой модели, характерные для России постепенно стираются, в силу того, что изменения, происходящие в глобальном высшем образовании, нивелируют черты каждой модели и более наглядно демонстрируют национальные качества образовательных систем (Ларионова, 2005).

Таким национальным качеством для высшего образования Франции является его значимость как ресурса инновационного развития, основанного на глобально признанных достижениях университетов (Universities) и высших школ (Grandes Écoles). Другое качество заключается в тенденции пространственного развития: территориальный контур высшего образования Франции, будучи итогом многовековой эволюции, в настоящее время сознательно организуется в соответствии с потребностями регионов страны. Эти потребности предопределены инновационным сценарием социальноэкономического развития регионов Франции, стремлением создать на их территории экономику, основанную на знаниях, наукоемких производствах и инновационных предприятиях, удерживающих квалифицированных специалистов.

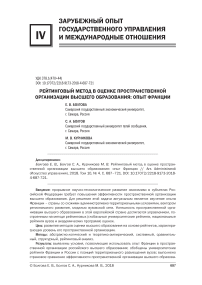

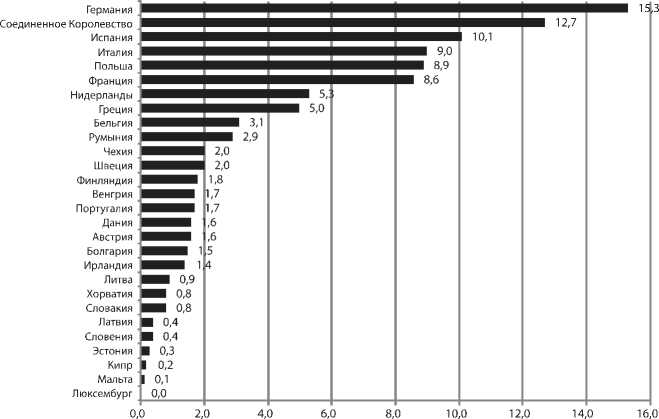

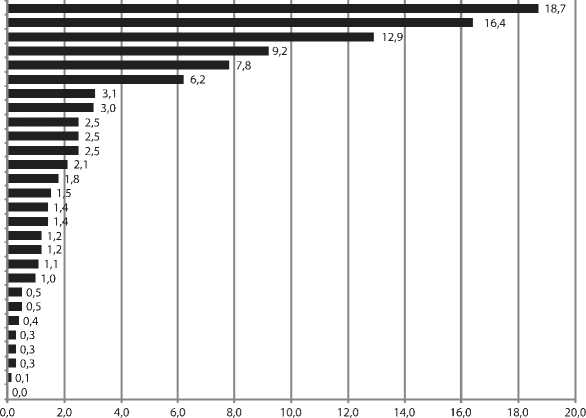

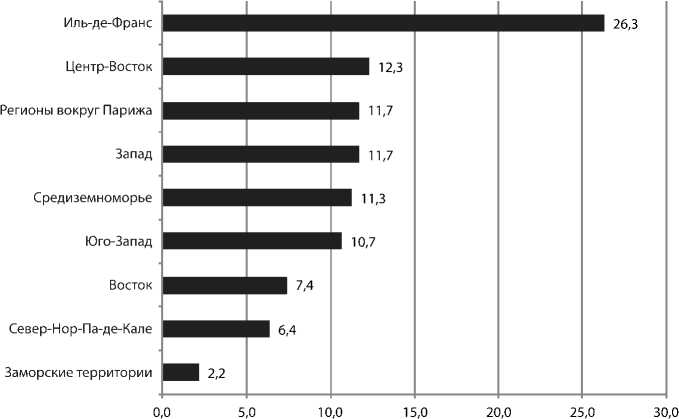

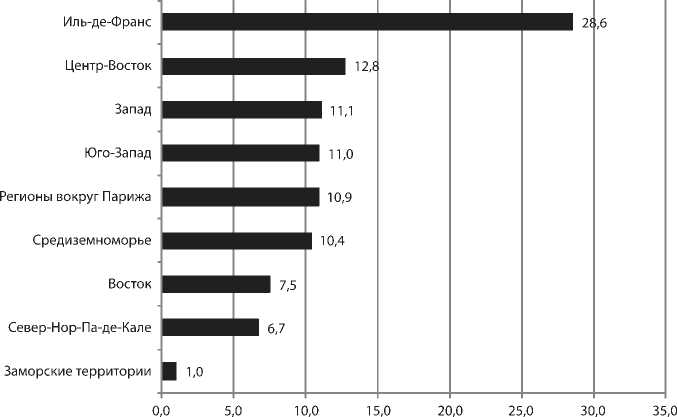

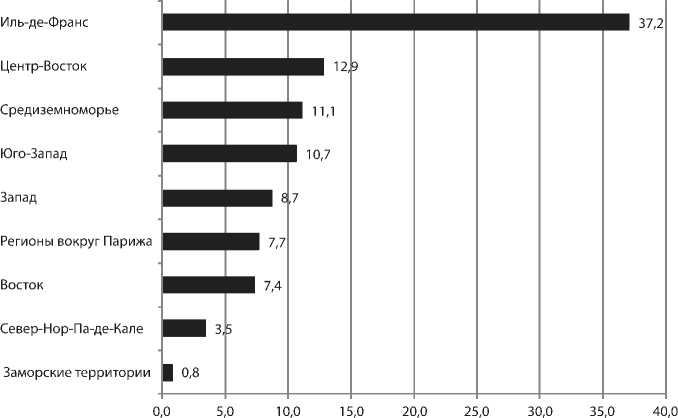

Реализуемые одновременно тренды максимизации мирового признания и вклада в региональное развитие привели высшее образование Франции к значимым образовательным и научным результатам, подтверждаемым высоким удельным весом страны в численности студентов всех уровней высшего образования, обучающихся в ЕС (рис. 1–3).

Рис. 1. Распределение численности студентов программ бакалавриата по странам ЕС в 2016 году, % / Fig. 1. Distribution of students by bachelor degree programs in EU countries in 2016, per cent

Источник: составлено авторами по данным Евростата5.

Германия Франция Италия Польша

Соединенное Королевство Испания Нидерланды Румыния Чехия

Австрия Швеция

Португалия Бельгия Болгария Дания Венгрия Словакия

Финляндия Хорватия Греция Ирландия Литва Словения Эстония Кипр Латвия Мальта Люксембург

Рис. 2. Распределение численности студентов программ магистратуры по странам ЕС в 2016 году, % / Fig. 2. Distribution of students by master degree programs in EU countries in 2016, per cent

Источник: составлено авторами по данным Евростата6.

Рис. 3. Распределение численности студентов программ докторантуры по странам ЕС в 2016 году, % / Fig. 3. Distribution of students by doctoral programs in EU countries in 2016, per cent

Источник: составлено авторами по данным Евростата7.

Франция устойчиво входит в ТОП–5 европейских стран по показателю численности студентов программ бакалавриата. Однако основные успехи в образовательной деятельности страна демонстрирует в реализации программ магистратуры и докторантуры. По численности студентов магистерских программ она устойчиво занимает 1–2-е места среди 28 стран–членов ЕС (уступая в отдельные годы Германии), а по численности докторантов – 1–3-е места (уступая в отдельные годы Германии и Великобритании).

Специализация в подготовке магистров и докторов свидетельствует о развитых научных школах, поскольку магистерские программы и программы докторантуры содержат серьезную исследовательскую компоненту, успешно совмещают фундаментальную подготовку с прикладными исследованиями, формированием практических навыков.

Составители рейтингов лучших вузов мира, так же как и сами студенты, ценят высшее образование во Франции. Несмотря на то, что в течение многих лет наблюдения лидерами в глобальных университетских рейтингах остаются вузы США и Великобритании, Франция устойчиво занимает в них высокие позиции. В рейтинге QS World University Ranking – начиная с 43-го места, а многие университеты и высшие школы входят в ТОП–500 (табл. 1).

Методология рейтинга QS оценивает университеты по шести группам показателей: исследовательской деятельности, уровню преподавания, мнению работодателей, карьерному потенциалу выпускников, числу иностранных студентов и преподавателей, репутации вузов в академической среде.

Таблица 1 / Table 1

Вузы Франции в мировом рейтинге вузов QS World University Ranking / French universities in the QS World University Ranking

|

2018 год |

2017 год |

||

|

Название университета |

Место в рейтинге |

Название университета |

Место в рейтинге |

|

1 |

2 |

3 |

4 |

|

Ecole Normale Supérieure (Париж) |

43 |

Ecole Normale Supérieure (Париж) |

33 |

|

Ecole Polytechnique (Париж) |

59 |

Ecole Polytechnique (Париж) |

53 |

|

Université Pierre et Marie Curie – Paris 6 (Париж) |

131 |

Université Pierre et Marie Curie – Paris 6 (Париж) |

141 |

|

École Normale Supérieure de Lyon (Лион) |

157 |

CentraleSupélec, Essonne (Жиф-сюр-Иветт) |

164 |

|

CentraleSupélec, Essonne (Жиф-сюр-Иветт) |

177 |

École Normale Supérieure de Lyon (Лион) |

177 |

|

Sciences Po (Париж) |

220 |

Université Grenoble-Alpes (Гренобль) |

206 |

|

Université Grenoble-Alpes (Гренобль) |

236 |

Sciences Po (Париж) |

220 |

|

Université Paris-Sud – Paris 11 (Париж) |

242 |

Université Paris-Sorbonne – Paris 4 (Париж) |

221 |

|

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (Париж) |

269 |

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (Париж) |

228 |

|

Ecole des Ponts ParisTech (Париж) |

270 |

Université Paris-Sud – Paris 11 (Париж) |

241 |

|

Université Paris-Sorbonne – Paris 4 (Париж) |

293 |

Université de Strasbourg (Страсбург) |

260 |

|

Université de Strasbourg (Страсбург) |

303 |

Université Paris Diderot – Paris 7 (Париж) |

262 |

|

Université Paris Diderot – Paris 7 (Париж) |

305 |

Ecole Normale Supérieure de Cachan (Кашан) |

264 |

|

Ecole Normale Supérieure de Cachan (Кашан) |

330 |

Ecole des Ponts ParisTech (Париж) |

268 |

|

Université Paris-Dauphine – Paris 9 (Париж) |

355 |

Université de Montpellier (Монпелье) |

327 |

|

Université de Montpellier (Монпелье) |

381 |

Université Paris-Dauphine – Paris 9 (Париж) |

356 |

|

Aix-Marseille University (Марсель) |

411– 420 |

Université Paris Descartes – Paris 5 (Париж) |

377 |

|

Université Paris Descartes – Paris 5 (Париж) |

441– 450 |

Aix-Marseille University (Марсель) |

411– 420 |

|

1 |

2 |

3 |

4 |

|

Institut National des Sciences Appliquées de Lyon (INSA) (Лион) |

451– 460 |

Institut National des Sciences Appliquées de Lyon (INSA) (Лион) |

421– 430 |

|

Université Paul Sabatier Toulouse 3 (Тулуза) |

461– 470 |

Источник: составлено авторами по QS Topuniversities8.

Такой подход исключает волатильность результатов и строится на сводном индикаторе, включающем экспертное мнение 75 тыс. ученых и 40 тыс. работодателей, анализ 12,3 млн научных статей и 75,1 млн цитат. Экспертное мнение изучается с учетом веса каждого параметра в категории «академическая репутация (40 %)» по признанию масштабов и результатов научных изысканий, в категории «репутация среди работодателей (10 %)» – на основе мнения работодателей относительно университетов, формирующих наиболее компетентных, эффективных, инновационно-ориентированных выпускников. Считается, что категория «соотношение числа преподавательского состава и числа студентов (20 %)» определяет качество преподавания и снижение учебной нагрузки преподавателей в пользу исследовательской работы, оценивает доступ студентов к результатам исследований своих научных руководителей. «Количество цитирований в расчете на одного преподавателя (20 %)» оценивает качество научной работы по уровню академической ценности тех изданий, в которых опубликованы результаты исследований. «Международное сотрудничество преподавателей и студентов (по 5 % соответственно)» демонстрирует способность университета привлекать преподавателей и студентов со всего мира, что свидетельствует об обладании международным брендом, активности обменов передовым опытом и убеждениями в многонациональной среде, привлекательности выпускников для глобального работодателя 9 .

Анализ университетов Франции, представленных в рейтинге QS, показывает, что в ТОП–500 находятся порядка 60 % вузов, расположенных в Париже, а более 40 % списка составляют вузы, работающие в «нестоличном» регионе. Такая особенность рейтинга – результат осознанной политики пространственной организации высшего образования, которая включает задачу равномерного размещения вузов по территории Франции с целью предоставить всему населению равный доступ к качественному образованию, а предприятиям крупного, малого и среднего бизнеса – к результатам научных исследований, проводимых университетами и высшими школами.

Равномерность размещения вузов по территории страны подтверждает и Academic Ranking of World Universities (ARWU), составленный азиатским агентством Shanghai Ranking Consultancy и потому больше известный как Шанхайский рейтинг. В отличие от рейтинга QS методология рейтинга ARWU фокусируется на научной и исследовательской деятельности вузов, элиминируя в своих индикаторах национальные особенности высшего образования и ориентируясь на целевую аудиторию из числа тех, кто планирует научную карьеру. В предварительном обследовании Шанхайского рейтинга участвуют более 2000 вузов. В рейтинговую оценку включены 1200 вузов, но только 500 попадают в список лучших университетов10.

Ведущие вузы Франции значимо представлены в указанном рейтинге, однако с учетом того, что распределение мест в нем носит иной, чем в рейтинге QS, характер (табл. 2).

Различия в подходах к оценке формируют несовпадение позиций вузов Франции в рейтинге QS и Шанхайском рейтинге. Так, в 2018 году Université Pierre et Marie Curie – Paris 6, занимающий в Шанхайском рейтинге 40-е место (и 1-е из вузов Франции), в рейтинге QS находится на 131-м месте, «пропуская вперед» Ecole normale supérieure (43-е место в рейтинге QS) и Ecole Polytechnique (59-е место в рейтинге QS). В Шанхайский рейтинг оказался невключенным «мировой бренд» французского высшего образования, старейший университет и ключевой вуз в подготовке студентов по общественно-политическим и гуманитарным направлениям, самый привлекательный для иностранных студентов Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, а Ecole Polytechnique – ведущий технический университет занял лишь место в пятой сотне.

Несмотря на особенности рейтинговой оценки, очевидно, что роль вузов Франции в мировых рейтингах возрастает. В Шанхайский рейтинг–2018 включены 14 вузов, в 2017 году их количество составляло 10. Удельный вес вузов, работающих за пределами Парижа, составляет 57 %, что подтверждает равномерное распределение вузов–лидеров Шанхайского рейтинга по территории Франции и свидетельствует об эффективности пространственной организации высшего образования. Фактом является также и то, что научноисследовательская активность, реализуемая вузами, не является прерогативой столичного или центральных регионов, а становится основой инновационного развития всех территорий страны.

Таблица 2 / Table 2

Вузы Франции в Шанхайском рейтинге вузов (ARWU) / French universities in Global Ranking of Academic Subjects (ARWU)

|

2018 год |

2017 год |

||

|

Название университета |

Место в рейтинге |

Название университета |

Место в рейтинге |

|

Université Pierre et Marie Curie – Paris 6 (Париж) |

40 |

Université Pierre et Marie Curie – Paris 6 (Париж) |

39 |

|

Université Paris-Sud – Paris 11 (Париж) |

41 |

Université Paris-Sorbonne – Paris 4 (Париж) |

46 |

|

Ecole Normale Supérieure (Париж) |

60 |

Ecole Normale Supérieure (Париж) |

87 |

|

Aix-Marseille University (Марсель) |

101– 150 |

Aix-Marseille University (Марсель) |

101– 150 |

|

Université de Strasbourg (Страсбург) |

101– 150 |

Université Paris Diderot – Paris 7 (Париж) |

101– 150 |

|

University of Bordeaux (Бордо) |

151– 200 |

University of Bordeaux (Бордо) |

151– 200 |

|

Université Paris Descartes – Paris 5 (Париж) |

151– 200 |

Université Paris Descartes – Paris 5 (Париж) |

151– 200 |

|

Université Claude Bernard Lyon 1 (Лион) |

201– 300 |

Université Claude Bernard Lyon 1 (Лион) |

201– 300 |

|

Université de Montpellier (Монпелье) |

201– 300 |

Université de Montpellier (Монпелье) |

201– 300 |

|

University of Lorraine (Нанси) |

201– 300 |

Université Paul Sabatier Toulouse 3 (Тулуза) |

201– 300 |

|

Université Paul Sabatier Toulouse 3 (Тулуза) |

201– 300 |

||

|

Université Paris-Dauphine – Paris 9 (Париж) |

301– 400 |

||

|

Université Toulouse 1 Capitole (Тулуза) |

301– 400 |

||

|

Ecole Polytechnique (Париж) |

401– 500 |

||

Источник: составлено авторами по ARWU Topuniversities11.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Подтвердить высокую эффективность пространственной организации высшего образования Франции как фактора развития регионов способны не только глобальные рейтинги университетов, но и результаты националь- ных рейтингов. Французский национальный рейтинг Eduniversal является сегодня единственным, оценивающим результаты получения высшего образования в соответствии с рыночными критериями, а не с позиций вузов, которые дают возможность его получения12. С помощью методологии, основанной на критериях известности вуза и его престижа в глазах работодателей, размера средней заработной платы выпускников, удовлетворенности студентов результатами образования, программы высшего образования ранжируются по сектору бакалавриата, магистратуры, докторантуры. Рейтинг использует балльную оценку программ, проводимую на основе собственных опросов и экспертного мнения. Популярность рейтинга Eduniversal во Франции обеспечена прозрачностью методики, высокой достоверностью и актуальностью оценок (ранги обновляются в начале каждого учебного года или цикла), очевидной практической пользой.

Оценка программ по критерию известности и узнаваемости проводится с помощью опроса мнений студентов относительно их мотивации получать образование в рамках конкретной программы. Консультанты рейтинга Eduniversal принимают во внимание тот факт, что крупные высшие школы и престижные университеты, используя заработанную давно высокую репутацию, могут допускать снижение эффективности обучения, поэтому дополняют оценки мотивации студентов мнением сотрудников агентств по трудоустройству и кадровых служб (HR) предприятий об «узнавании» программ. Опрос HR-специалистов проводится ежегодно среди 1000 профессионалов и сводится к вопросу: в какой из следующих специальностей (банки, финансы, маркетинг, право, бизнес и т.д.), какие три программы уровня бакалавриата/ магистратуры, каких университетов или высших школ вы можете отметить как наилучшие? По количеству положительных мнений программе начисляются очки исходя из места, которое она заняла в опросах.

Информация о размере заработной платы выпускников также формируется на основе опросов. В оценке участвуют 3000 экспертов из числа работодателей, мнение которых сверяется с информацией, полученной от выпускников.

Анонимная (с помощью электронной почты) анкета удовлетворенности студентов результатами образования содержит 11 вопросов, которые позволяют сделать вывод о темпах продвижения выпускников в реализации своих карьерных целей и проектов, о главном, по их мнению, преимуществе/сла-бости программы. Перечень вопросов имеет различный вес при формировании общего балла программы: первый вопрос (общая удовлетворенность программой) имеет вес 25 %, так же как и второй вопрос (выбрали бы вы эту программу сегодня?). Остальные девять вопросов в сумме имеют вес 50 % и касаются содержания образования, преподавательского состава, заинтересованных сторон, открытости, уровня профессиональной подготовки и международной мобильности, возможности найти стажировку и работу по окончании программы.

Рейтинг Eduniversal составляется для всех программ одного уровня вне зависимости от формы реализации (очной, заочной, онлайн). Для уровня магистратуры он включает: а) программы Masters – академической степени второй ступени, получение которой практически по любому направлению занимает один–два года и является необходимым для продвинутой подготовки к дальнейшей профессиональной деятельности; б) программы магистра наук (MSc) – для тех, кто планирует улучшить знания на более высоком научном уровне; в) программы МВА, формирующие глубокое понимание бизнес-процессов, навыки в области критического, аналитического и стратегического мышления, крайне важные для руководителей и менеджеров.

Классификация трех лучших магистерских программ, выполненная в разрезе территории размещения университета или высшей школы, в которой она реализуется, доказывает, что принцип равномерности остается приоритетным в пространственной организации высшего образования Франции (табл. 3–5).

Из 189 проанализированных магистерских программ уровня Masters, MSc и MBA, входящих в ТОП–3, в Париже реализуются 88, или 47 %. В группе трех лучших программ по каждому направлению подготовки 101 программа, или 53 % реализуются университетами и высшими школами за пределами столицы Франции. Очевидно, что представленная классификация – результат высокого качества высшего образования Франции не только в крупных городах и признанных университетских центрах, таких как Гренобль, Бордо, Лион, но и в городах, значимость которых как территорий с развитой вузовской сетью в глобальном аспекте пока не является общепризнанной.

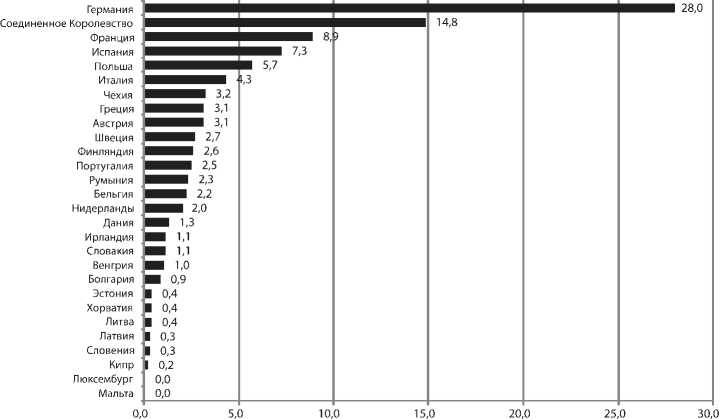

Равномерность размещения вузов по территории Франции демонстрируют показатели распределения численности студентов по крупным территориальным единицам – макрорегионам (рис. 4–6).

В департаментах, расположенных за пределами Парижа и столичного округа Иль-де-Франс, получают высшее образование по программам бакалавриата 62 % студентов, магистратуры – 60 %, докторантуры – 55 %. Численность студентов распределена равномерно и находится в интервале от 7 до 11 % в каждом из макрорегионов.

ОБСУЖДЕНИЕ

Проведенное исследование позволяет сделать вывод, что Франции удалось избежать концентрации высшего образования в столичных или центральных регионах, в стране сформировано равномерное пространственное распределение вузовской сети. Сбалансированность пространственной организации высшего образования, достигнутая в результате управления, построенного на рейтинговых оценках, приводит к заключению, что распространение опыта Франции может стать примером для России и тех стран, которые стремятся реализовать в региональном развитии инновационный сценарий, а вузовскую сеть рассматривают фактором такого развития.

Таблица 3 / Table 3

Территориальное распределение магистерских программ Франции по направлению «Банки / финансы / страхование / недвижимость» в национальном рейтинге Eduniversal

Group в 2017–2018 учебном году / Geographic distribution of master degree programs in France by training programs “Banks / Finance / Insurance / Real Property” in the national ranking Eduniversal Group in 2017–2018 academic year

|

Направленность программы |

ТОП–3 программ |

|

Внешний аудит |

ESCP Europe (Париж) Université Paris-Dauphine – Paris 9 (Париж) Université Paris Descartes – Paris 5 (Париж) |

|

Внутренний контроль и аудит |

ESCP Europe (Париж) Toulouse Business School (Тулуза) Université Paris-Dauphine – Paris 9 (Париж) |

|

Банки – Финансы |

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (Париж) Université Paris-Dauphine – Paris 9 (Париж) ESCP Europe (Париж) |

|

Бухгалтерский учет (учет – контроль - аудит) |

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (Париж) Université Paris-Est Créteil & Université Paris- Est Marne la Vallée – Paris 8 (Париж) Université Paris-Dauphine – Paris 9 (Париж) |

|

Рынок финансов и управление портфелем |

Université Paris-Dauphine – Paris 9 (Париж) ESSEC Business School (Париж) ESLSCA Business School (Париж) |

|

Управление активами |

KEDGE Business School Bordeaux (Бордо) Ecole Universitaire de Management – IAE Auvergne (Овернь) Université Paris-Dauphine – Paris 9 (Париж) |

|

Финансовый инжиниринг и финансы предприятия |

Emlyon Business School, Лион Université Paris-Dauphine – Paris 9 (Париж) Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (Париж) |

|

Управление в страховании |

ENASS / CNAM – L'École Nationale d'Assurances (Париж) Université Paris-Dauphine – Paris 9 (Париж) ESA – Ecole Supérieure d'Assurances (Париж) |

|

Управление недвижимостью |

ESSEC Business School (Париж) KEDGE Business School Bordeaux (Бордо) Université Paris-Dauphine – Paris 9 (Париж) |

Источник: составлено авторами по Classement Eduniversal 201813.

Таблица 4 / Table 4

Территориальное распределение магистерских программ Франции по направлению «Снабжение / логистика и коммуникации / маркетинг» в национальном рейтинге Eduniversal Group в 2017–2018 учебном году / Geographic distribution of master degree programs in France by training programs ‘Supply / Logistics and Communications / Marketing” in the national ranking Eduniversal Group in 2017–2018 academic year

|

Направленность программы |

ТОП–3 программ |

|

Закупки |

Université Grenoble-Alpes (Гренобль) KEDGE Business School Bordeaux (Бордо) CentraleSupélec (Эсон) |

|

Логистика |

Université Paris-Dauphine – Paris 9 (Париж) Ecole des Ponts ParisTech (Париж) Business School Bordeaux (Бордо) |

|

Управление качеством |

Business School Bordeaux (Бордо) Arts et Métiers ParisTech (Париж) Université de Technologie de Compiègne (Компьень) |

|

Коммуникации |

Université Paris-Dauphine – Paris 9 (Париж) NEOMA Business School (Париж) Aix-Marseille University (Марсель) |

|

Электронная коммерция и цифровой маркетинг |

Institut Léonard de Vinci (Париж) SKEMA Business School (Лилль) Grenoble Ecole de Management (Гренобль) |

|

Веб-дизайн, графика и визуальные коммуникации |

Ecole Intuit.lab, Paris (Экс-ан-Прованс) Gobelins – L'Ecole de l'Image (Париж) L'École de Design Nantes Atlantique (Нант) |

|

Управление распределением и отношения с клиентами |

Université Paris-Dauphine – Paris 9 (Париж) IAE Gustave Eiffel (Кретей) Ecole Universitaire de Management – IAE Auvergne (Клермон-Ферран) |

|

Менеджмент в СМИ и аудиовизуальных средствах |

ESCP Europe (Париж) CELSA (Paris Sorbonne) (Париж) MBA ESG (Нейи-сюр-Сен) |

|

Маркетинговые исследования и изучение общественного мнения |

Sciences Po (Париж) Grenoble IAE (Гренобль) IAE Nantes – Economie & Management (Нант) |

|

Маркетинг |

ESCP Europe (Париж) ESSEC Business School (Париж) NEOMA Business School (Париж) |

|

Управление продажами и коммерческие переговоры |

NEOMA Business School, Париж Université Paris-Dauphine – Paris 9 (Париж) IAE Gustave Eiffel (Кретей) |

Источник: составлено авторами по Classement Eduniversal 201814.

Таблица 5 / Table 5

Территориальное распределение магистерских программ Франции по направлению «Менеджмент / стратегический менеджмент» в национальном рейтинге Eduniversal Group в 2017–2018 учебном году / Geographic distribution of master degree programs in France by training programs “Management / Strategic Management” in the national ranking Eduniver-sal Group in 2017–2018 academic year

|

Направленность программы |

ТОП–3 программ |

|

1 |

2 |

|

Менеджмент моды |

Institut Français de la Mode (Париж) IFA Paris (Париж) ModeEstah (Париж) |

|

Менеджмент организаций культуры |

BSB – Burgundy School of Business (Дижон) Université Paris-Dauphine – Paris 9 (Париж) HEC Paris (Париж) |

|

Менеджмент индустрии роскоши |

Institut Supérieur de Marketing du Luxe (Курбевуа) ESSEC Business School (Сержи-Понтуаз) Université Paris-Est Marne-la-Vallée (Марн-ла-Вале) |

|

Управление спортом |

Audencia Business School (Париж) KEDGE Business School Marseille (Марсель) Toulouse Business School (Тулуза) |

|

Менеджмент туризма и гостиничного бизнеса |

ESSEC Business School (Сержи-Понтуаз) Ecole Supérieure Internationale de Savignac (Савиньяк-лез-Эглиз) Emlyon Business School / Institut Paul Bocuse (Лион) |

|

Менеджмент в виноделии и гастрономии |

BSB – Burgundy School of Business (Дижон) KEDGE Business School Bordeaux (Бордо) INSEEC (Бордо) |

|

Менеджмент в организациях сервиса |

Emlyon Business School (Лион) IAE Aix-Marseille Graduate School of Management (Марсель) Université Paris-Est Marne-la-Vallée (Марн-ла-Вале) |

|

Государственное управление и муниципальный менеджмент |

EM Normandie (Кан) IAE Lille, École Universitaire de Management (Лилль) Aix-Marseille University (Марсель) |

|

Арт-рынок |

Université Jean Moulin Lyon 3 (Лион) Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (Париж) Ecole EAC, Marché de L'art, Culture, Patrimoine, Luxe (Париж) |

|

1 |

2 |

|

Управление рисками |

ESTP (Париж) MINES ParisTech (София-Антиполис) EISTI (Сержи-Понтуаз) |

|

Экономический анализ и разведка |

ESLSCA (Париж) École Européenne d'Intelligence Économique (Версаль) EISTI (Сержи-Понтуаз) |

|

Менеджмент в сфере безопасности и защиты |

Université de Technologie de Troyes (Труа) Sciences Po (Париж) Aix-Marseille University (Марсель) |

|

Стратегия и консалтинг |

ESCP Europe (Париж) Université Paris-Dauphine – Paris 9 (Париж) HEC Paris (Париж) |

Источник: составлено авторами по Classement Eduniversal 201815.

Рис. 4. Распределение численности студентов программ бакалавриата по регионам Франции в 2016 году, % / Fig. 4. Distribution of students by bachelor degree programs in French regions in 2016, per cent

Источник: составлено авторами по данным Евростата16.

Рис. 5. Распределение численности студентов программ магистратуры по регионам Франции в 2016 году, % / Fig. 5. Distribution of students by bachelor degree programs in French regions in 2016 (master degree level), per cent

Источник: составлено авторами по данным Евростата17.

Рис. 6. Распределение численности студентов программ докторантуры по регионам Франции в 2016 году, % / Fig. 6. Distribution of students by doctoral programs in French regions in 2016, per cent

Источник: составлено авторами по данным Евростата18.

-

17 Там же.

-

18 Там же.

В этих условиях рейтинг лучших вузов России, составленный изданием Forbes, ставит задачу оценить качество выпускников по критерию предпринимательских способностей, их перспектив войти в список Forbes (список богатейших людей России) или стать частью российской политической элиты. В основе метода ранжирования издания Forbes были использованы данные мониторинга эффективности деятельности более 600 российских вузов, подготовленные Минобрнауки России. Вместе с тем методика построения рейтинговых оценок учитывает как качество образования, так и статистические данные о трудоустройстве выпускников, их востребованность в регионах, количество предпринимателей среди них. Для получения таких оценок эксперты Forbes изучили биографии более чем 1600 представителей российской элиты — участников списка Forbes и их детей, руководителей частных и государственных компаний, чиновников и депутатов. В итоге вузы были проанализированы по десяти параметрам, сгруппированным в три составляющие: качество образования (максимум 50 баллов), качество выпускников (максимум 30 баллов), фактор Forbes, учитывающий «элитность» учебного заведения и долю предпринимателей в общем количестве выпускников (максимум 20 баллов).

В рейтинг Forbes вошли не только классические, но и узкоспециализированные университеты с одной или двумя специальностями с высокими показателями по требованиям к абитуриентам, образовательной деятельности и уровню зарплат преподавательского состава (например, Российская экономическая школа, которая в итоге заняла первую строчку с самой высокой оценкой – 50,73 балла из 100 возможных) (табл. 6).

Таблица 6 / Table 6

Территориальное распределение ТОП–25 вузов Российской Федерации в 2018 году по версии Forbes / Geographic distribution of 25 Russian top universities in 2018 according to Forbes

|

№ п/п |

Название вуза |

Город |

Итоговый балл |

|

1 |

2 |

3 |

4 |

|

1 |

Российская экономическая школа |

Москва |

50,73 |

|

2 |

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации |

Москва |

50,30 |

|

3 |

Московский физико-технический институт |

Долгопрудный (Московская область) |

49,92 |

|

4 |

Национальный исследовательский технологический университет – МИСиС |

Москва |

49,33 |

|

5 |

Московский государственный институт международных отношений (Университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации |

Москва |

48,90 |

|

1 |

2 |

3 |

4 |

|

6 |

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова |

Москва |

48,38 |

|

7 |

Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики |

Санкт-Петербург |

47,08 |

|

8 |

Российский государственный университет нефти и газа имени И. М. Губкина |

Москва |

47,07 |

|

9 |

Национальный исследовательский ядер-ный университет «МИФИ» |

Москва |

46,88 |

|

10 |

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» |

Москва |

46,60 |

|

11 |

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации |

Москва |

46,46 |

|

12 |

Национальный исследовательский Томский политехнический университет |

Томск |

44,63 |

|

13 |

Санкт-Петербургский горный университет |

Санкт-Петербург |

44,26 |

|

14 |

Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина |

Москва |

43,93 |

|

15 |

Московский государственный университет «СТАНКИН» |

Москва |

43,92 |

|

16 |

Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова |

Москва |

43,58 |

|

17 |

Санкт-Петербургский государственный университет |

Санкт-Петербург |

43,34 |

|

18 |

Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана |

Москва |

42,14 |

|

19 |

Казанский (Приволжский) федеральный университет |

Казань |

42,07 |

|

20 |

Академия Русского балета имени А. Я. Вагановой |

Москва |

41,96 |

|

21 |

Национальный исследовательский университет «Московский институт электронной техники» |

Москва |

41,47 |

|

22 |

Санкт-Петербургский государственный экономический университет |

Санкт-Петербург |

41,14 |

|

23 |

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого |

Санкт-Петербург |

41,03 |

|

24 |

Российский государственный гуманитарный университет |

Москва |

40,33 |

|

25 |

Российский университет дружбы народов |

Москва |

40,32 |

Источник: рейтинг вузов по версии Forbes19.

Рейтинговая оценка пространственной организации высшего образования Российской Федерации, построенная по методике Forbes, показывает, что в отличие от Франции основная часть высокорейтинговых российских вузов находится в г. Москве. Из представленных в ТОП–25 рейтинга Forbes 72 % российских вузов расположены в г. Москве (из них 1 – в Московской области), 20 % – в г. Санкт-Петербургеи лишь 8 % – в других городах (2 вуза – в Томске и Казани – исторических университетских городах России). В ТОП–26–50 рейтинга Forbes 44 % вузов находятся в г. Москве; в ТОП–51– 75 – 36 %; в ТОП–76–100 – 24 %. Такое распределение не позволяет сделать вывод о равномерности размещения вузовской сети по территории страны и ее субъектов, о высокой насыщенности экономического пространства регионов прогрессивными опорными университетами, способными играть роль «полюсов роста», об эффективном взаимодействии «ведущих» и «ведомых» единиц, инициирующих реализацию инновационно-прорывного сценария регионального развития.

Высокая информативность рейтингового метода, достигаемая, среди прочего, тем, что в анализ включены результаты не только глобальных, но также и национальных университетских рейтингов, позволяет расширить область его применения на оценку пространственной организации высшего образования. Результаты рейтинговой оценки пространственной организации высшего образования могут быть использованы для:

-

а) разработки долгосрочных прогнозов и стратегий социальноэкономического развития регионов, проектов кластерных инициатив, государственных, областных и ведомственных программ, региональных инновационных площадок в сфере образования, планов мероприятий (дорожных карт) изменений в отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффективности высшего образования. В указанных стратегических документах рейтинговый метод дает возможность координировать перспективы развития вузов, локализованных в регионе, со стратегий развития субъекта Российской Федерации, согласовывать региональные приоритеты с содержанием и организацией академической деятельности вузовской сети;

-

б) совершенствования методики рейтингового анализа за счет использования показателей участия вузов в реализации направлений прорывного научно-технологического развития субъектов Российской Федерации, таких как: малое и среднее предпринимательство, поддержка индивидуальной предпринимательской деятельности; цифровая экономика; производительность труда и поддержка занятости; экология и безопасная городская среда; здравоохранение и демография.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, в исследовании на основе опыта Франции обоснована значимость рейтингового метода в оценке пространственной организации российского высшего образования.

Выявлено, что эффективность французской вузовской сети базируется не только на международном авторитете, но и на территориальной роли

«полюсов роста», обеспеченной высокой эффективностью ее пространственной организации.

Оценить пространственную организацию системы высшего образования Франции позволили позиции вузов в международных (QS и ARWU) и национальном (Eduniversal) рейтингах, показавшие равномерность их размещения по территории страны и соответствие образовательных программ уровня бакалавриата, магистратуры, докторантуры отраслевой специализации экономики французских регионов.

Предложенный рейтинговый метод был реализован для оценки пространственной организации системы высшего образования России. На основе рейтинга Forbes, составленного для национальных вузов, сделан вывод о невысокой эффективности пространственной организации вузовской сети, подтвержденной, среди прочего, тем фактом, что 72 % высокорейтинговых вузов локализованы в г. Москве при преобладании в регионах числа вузов, занимающих нижние строки этого рейтинга.

В качестве практических рекомендаций обоснованы предложения включать рейтинговые оценки вузов и направления их совершенствования в две группы документов: а) стратегические акты регионального развития; б) национальные методики рейтинговой оценки вузов.

Список литературы Рейтинговый метод в оценке пространственной организации высшего образования: опыт Франции

- Абламейко С. В., Гусаковский М. А. Участие университетов в мировых рейтингах как фактор повышения качества подготовки специалистов // Высшее образование в России. 2013. № 5. С. 124-135.

- Актуальные вопросы развития образования в странах ОЭСР / Отв. ред. М.В. Ларионова. М.: Изд-во ГУ ВШЭ, 2005. 152 с.

- Бажуткина Л. П. Кластерный подход как способ усиления конкурентных преимуществ межфирменных связей // Экономические науки. 2008. № 6. С. 235-239.

- Балацкий Е. В., Екимова Н. А. Сравнительная надежность глобальных рейтингов университетов // Журнал Новой экономической ассоциации. 2011. № 11. С. 127-140.

- Балыхин Г. А. Система образования как фактор социально-экономического развития России: принципы и организационно-экономические методы управления: автореф. дис. … д-ра экон. наук. М.: Центр. экон.-мат. ин-т РАН, 2004. 36 с.

- Барышева Г., Плучевская Э. Аспекты общности экономического пространства // Экономист. 2008. № 1. С. 25-34.

- Беляков С. А., Клячко Т. Л. Оценка вклада высшего и среднего профессионального образования в экономику российских регионов. М.: Дело, 2016. 82 с.

- Бияков О. А. Теория экономического пространства: методологический и региональный аспекты. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2004a. 151 с.

- Бияков О. А. Экономическое пространство региона: процессный подход. Кемерово: Кузбассвузиздат, 2004b. 244 с.

- Вахштайн В. С. Две модели образовательных систем: континентальная и атлантическая // Прогнозис. 2006. № 3. С. 321-352.

- Газалиев А. М., Егоров В. В., Брейдо И. В. Эффективность рейтинговой системы оценки деятельности преподавателей и подразделений вуза // Высшее образование сегодня. 2010. № 4. С. 11-15.

- Гапоненко А. Л., Орлова Т. М. Управление знаниями. Как превратить знания в капитал. М.: Эксмо, 2008. 550 с.

- Горкин А. П. Пространственная организация обрабатывающей промышленности мира в начале XXI века: методика и методология изучения // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Экономика. 2008. № 1. С. 23-31.

- Гранберг А. Г. Основы региональной экономики. 5-е изд. М.: Изд-во ГУ ВШЭ, 2006. 493 с.

- Девяткина Т. В. Возможности совершенствования образовательной системы на региональном уровне // Экономические науки. 2009. № 7. С. 371-372.

- Ендовицкая Е. В., Кондрашова Н. В. Дискуссионные вопросы конкурентоспособности и рейтинговости вузов на примере Воронежской области // Современная экономика: проблемы и решения. 2015. № 12. С. 89-99.

- DOI: 10.17308/meps.2015.12/1353

- Иванов В. С. Инновационные подходы к развитию системы образования: региональный аспект: автореф. дис. … д-ра экон. наук. Ярославль: Междунар. ун-т бизнеса и новых технологий (ин-т), 2005. 48 с.

- Инновационное развитие: экономика, интеллектуальные ресурсы, управление знаниями / Под ред. Б. З. Мильнера. М.: ИНФРА-М, 2018. 624 с.

- Карлик А. Е., Платонов В. В. Межотраслевые территориальные инновационные сети // Экономика региона. 2016. Т. 12, № 4. С. 1218-1232.

- DOI: 10.17059/2016-4-22

- Катровский А. П. Развитие территориальной структуры высшей школы России: дис. … д-ра геогр. наук. М.: Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, 2003a. 395 с.

- Катровский А. П. Формирование и развитие территориальной структуры высшего образования России. М.: Международные отношения, 2003b. 208 с.

- Козлова О. А. Вопросы моделирования пространственной организации российских регионов // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2013. № 5. С. 154-156.

- Козлова О. А., Шеломенцев А. Г., Бедрина Е. Б. Пространственная организация социально-трудовых систем: генезис и проблемы развития. Екатеринбург: Ин-т экономики УрО РАН, 2010. 205 с.

- Коломак Е. А. Неравномерное пространственное развитие в России: объяснения новой экономической географии // Вопросы экономики. 2013. № 2. С. 132-150.

- Костюкевич С. В. Феномен университетских рейтингов: в поисках университета мирового класса // Социологический альманах. 2014. № 5. С. 326-336.

- Куратова Э. С. Управление пространственной организацией транспорта // Транспорт: наука, техника, управление. 2008. № 2. С. 27-34.

- Куричев Н. К. Территориальная организация обрабатывающей промышленности страны в мирохозяйственном контексте // Известия Российской академии наук. Серия географическая. 2014. № 2. С. 31-42.

- Леш А. Пространственная организация хозяйства / пер. с нем. В. Н. Стрелецкого. М.: Наука, 2007. 663 с.

- Львов Д. С., Пугачев В. Ф. Механизм стабильного экономического роста // Экономическая наука современной России. 2001. № 4. С. 52-58.

- Макаров В. Л. Экономика знаний: уроки для России // Вестник Российской академии наук. 2003. Т. 73, № 5. С. 450-456.

- Марков Л. С. Теоретико-методологические основы кластерного подхода. Новосибирск: Ин-т экономики и организации пром. пр-ва СО РАН, 2015. 300 с.

- Мельтенисова Е. Н., Халимова С. Р. О проблемах формирования российских университетов мирового уровня // Менеджмент и бизнес-администрирование. 2013. № 4. С. 87-95.

- Надеин Н. В. Направления оценки конкурентоспособности вузов на рынке образовательных услуг // Актуальные вопросы экономических наук. 2015. № 42. С. 115-120.

- Нуреев Р. М. Российская экономика: проблемы формирования инновационного уклада // Человеческий капитал и профессиональное образование. 2012a. № 1. С. 18-31.

- Нуреев Р. М. На пути к пониманию институциональной природы инноваций // Journal of Institutional Studies (Журнал институциональных исследований). 2012b. Т. 4, № 2. С. 4-10.

- Попов Е. В., Власов М. В. Институты миниэкономики знаний. М.: Academia, 2009. 288 с.

- Ратьковская Т. Г. Пространственные особенности условий развития социальной инфраструктуры регионов Сибири // Регион: экономика и социология. 2015. № 3. С. 67-87.

- DOI: 10.15372/REG20150903

- Региональная политика стран ЕС / Отв. ред. А. В. Кузнецов. М.: ИМЭМО РАН, 2009. 230 с.

- Репина Е. А. Системы рейтинговой оценки деятельности вузов: критерии и индикаторы оценки // Право и образование. 2014. № 2. С. 15-21.

- Сероштан М. В., Владимирский Б. М. Какая система ранжирования российских университетов нам нужна? // Высшее образование в России. 2013. № 8-9. С. 32-39.

- Сухарев О. С. Основы институциональной и эволюционной экономики. М.: Высш. шк., 2008. 391 с.

- Татаркин А. И. Развитие экономического пространства регионов России на основе кластерных принципов // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2012. № 3. С. 28-36.

- Татаркин А. И., Романова О. А., Акбердина В. В. Технологические и пространственные возможности новой индустриализации промышленных регионов // Федерализм. 2014. № 3. С. 45-56.

- Таточенко А. Л., Таточенко И. М. Экономическая деятельность российских вузов: рейтинговые оценки как индикатор стоимости образовательных услуг // Финансовая жизнь. 2014. № 1. С. 41-45.

- Хасаев Г. Р. Кластерная политика - ключевой инструмент достижения стратегических целей региона // Самара. Журнал столицы региона. 2009. № 11. С. 13-14.

- Хасаев Г. Р., Болгова Е. В. Регионализация высшего образования и инновационное развитие экономики российских регионов // Известия Уральского государственного экономического университета. 2015. № 1. С. 61-70.

- Шмонин Л. Ф. Шкребко А. Н., Иванова И. В., Углов Е. С. Рейтинговая оценка качества подготовки выпускников вуза // Высшее образование в России. 2012. № 1. С. 25-30.

- Штыхно Д. А. Международные рейтинги и аккредитация университетов как инструменты оценки качества образования // Человеческий капитал и профессиональное образование. 2016. № 4. С. 35-42.

- Шумпетер Й. Теория экономического развития: исследование предпринимательской прибыли, капитала, процента и цикла конъюнктуры / пер. с нем. В. С. Автономова, М. С. Любского, А. Ю. Чепуренко. М.: Прогресс, 1982. 456 с.

- Bauman Z. The Individualized Society. Cambridge: Polity Press, 2001. 272 p.

- Chatterton P., Goddard J. The Response of Higher Education Institutions to Regional Needs // European Journal of Education. 2000. Vol. 35, № 4. P. 475-496.

- DOI: 10.1111/1467-3435.00041

- Etzkowitz H. Incubation of Incubators: Innovation as a Triple Helix of University-Industry-Government Networks // Science and Public Policy. 2002a. Vol. 29, № 2. P. 115-128.

- DOI: 10.3152/147154302781781056

- Etzkowitz H. MIT and the Rise of Entrepreneurial Science. London: Routledge, 2002b. 192 p.

- Frenkel A., Leck E. Spatial Aspects of Education-Job Matching in Israel // Regional Studies. 2017. Vol. 51, № 7. P. 1063-1076.

- DOI: 10.1080/00343404.2017.1308478

- Goddard J., Chatterton P. Regional Development Agencies and the Knowledge Economy: Harnessing the Potential of Universities // Environment and Planning C: Government and Policy. 1999. Vol. 17, № 6. P. 685-699.

- Goldstein H., Drucker J. The Economic Development Impacts of Universities on Regions: Do Size and Distance Matter? // Economic Development Quarterly. 2006. Vol. 20, № 1. P. 22-43.

- DOI: 10.1177/0891242405283387

- Harrison J., Turok I. Universities, Knowledge and Regional Development // Regional Studies. 2017. Vol. 51, № 7. P. 977-981.

- DOI: 10.1080/00343404.2017.1328189

- Johnston A., Huggins R. Drivers of University-Industry Links: The Case of Knowledge-Intensive Business Service Firms in Rural Locations // Regional Studies. 2016. Vol. 50, № 8. P. 1330-1345.

- DOI: 10.1080/00343404.2015.1009028

- Machlup F. The Production and Distribution of Knowledge in the United States. Princeton: Princeton University Press, 1962. 436 p.

- Pugh R. Universities and Economic Development in Lagging Regions: "Triple Helix" Policy in Wales // Regional Studies. 2017. Vol. 51, № 7. P. 982-993.

- DOI: 10.1080/00343404.2016.1171306

- Universities and the Global Knowledge Economy: A Triple Helix of University-Industry-Government Relations / Ed. by H. Etzkowitz, L. Leydesdorff. London: Cassell, 1997. 192 p.