Рекогносцировочные археологические работы на стоянке Ушбулак в 2019 году (по материалам шурфов 6-12)

Автор: Анойкин А.А., Ульянов В.А., Харевич В.М., Кандыба А.В., Павленок Г.Д., Бочарова Е.Н., Марковский Г.И., Гладышев С.А., Таймагамбетов Ж.К., Искаков Г.Т., Дуванбеков Р.С., Шуньков М.В.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: т.XXV, 2019 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты рекогносцировочных работ на многослойной стоянке Ушбулак, проводившихся Восточно-Казахстанским палеолитическим отрядом в 2019 г. Основные работы велись на раскопах 1 и 2. Одновременно на отрезке 150 м вдоль руч. Восточный, начиная от истока, было осуществлено тестирование обоих берегов водотока (шурфы 6-12). В статье приводятся информация по геоморфологии стоянки, стратиграфии раскопанных участков, результаты технико-типологического анализа полученных из шурфов 6-9 археологических материалов, а также их культурно-хронологическая интерпретация. В ходе работ единичный археологический материал был зафиксирован практически во всех шурфах, кроме шурфов 10 и 12. Массовый археологический материал присутствовал в шурфах 6 и 11. Из шурфа 6 было получено 472 артефакта. Геоморфологическая ситуация на стоянке и стратиграфия отложений шурфа позволили предположить, что полученные археологические материалы являются переотложенными в результате переработки отложений слоев 6 и 7 (выделены в раскопе 2) деятельностью водотока в голоценовое (?) время. При этом комплекс находок является гомогенным и соответствует индустрии начального верхнего палеолита. Первичное расщепление ориентировано на получение пластинчатых заготовок в рамках параллельной объемной бипродольной техники. Присутствует торцовое ядрище для мелких пластин и нуклеусы-резцы. Орудий набор представляют концевые скребки на пластинах, изделие с подтеской основания и пластины с ретушью. Результаты рекогносцировочных работ 2019 г. позволили подтвердить предположение о том, что левый и правый борт руч. Восточный в верхнем течении имеют различную стратиграфию и разный генезис отложений. Были установлены границы скальных выходов, обрамлявших территорию стоянки в плейстоцене. Также была уточнена предполагаемая площадь стоянки и перспективные для дальнейших исследований участки, имеющие максимальную концентрацию стратифицированного археологического материала начального верхнего палеолита.

Казахстан, верхний палеолит, шурфы, стратиграфия, каменная индустрия, пластинчатое расщепление, орудийный набор

Короткий адрес: https://sciup.org/145145048

IDR: 145145048 | УДК: 902.01 | DOI: 10.17746/2658-6193.2019.25.019-025

Текст научной статьи Рекогносцировочные археологические работы на стоянке Ушбулак в 2019 году (по материалам шурфов 6-12)

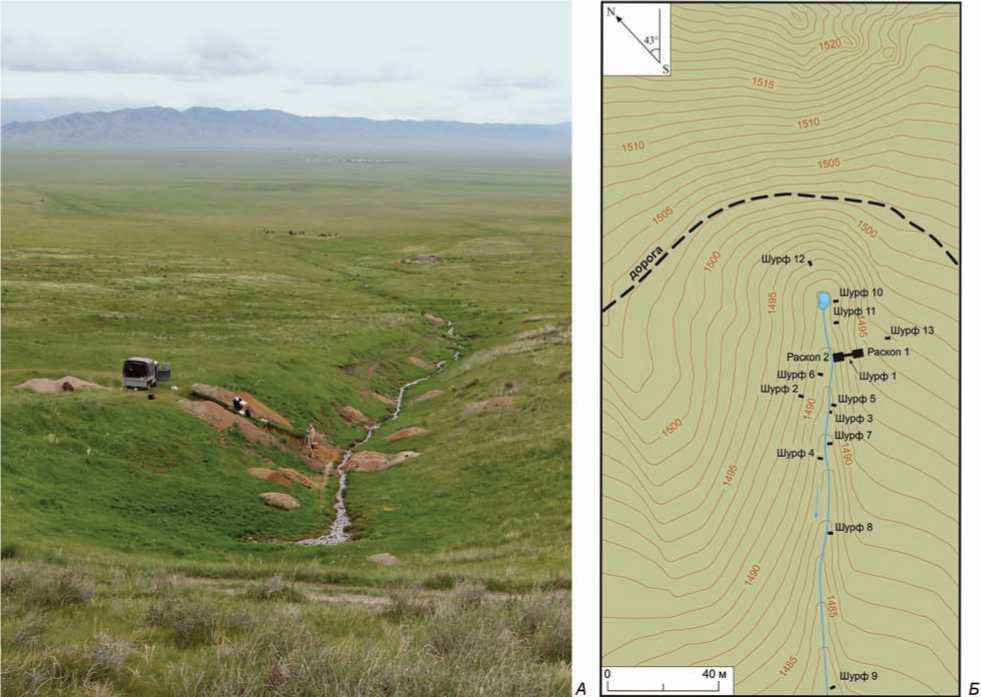

Весной 2019 г. сотрудниками Восточно-Казахстанского палеолитического отряда проводились археологические работы на многослойной верхнепалеолитической стоянке Ушбулак (Зайсанский р-н Восточно-Казахстанской обл. Республики Казахстан) (рис. 1, А ) [Shunkov et al., 2017]. Памятник изучался на нескольких раскопочных участках, в т.ч. проводилась комплексная шурфовка предполагаемой площади стоянки. В результате реког-но сцировочных работ, проведенных на объекте в 2016–2019 гг., тринадцатью шурфами была перекрыта площадь ок. 600 м2, что позволило более объективно оценивать как геолого-стратиграфическую ситуацию на памятнике, так и характер залегания археологического материала в пределах изученного участка (рис. 1, Б ).

Археологический материал в стратифицированном положении обнаружен практически на всех участках рекогносцировочных раскопок, однако только в шурфах 1 (траншея 2006 г.), 3, 5, 6 и 11 он залегал массово. Шурфы 10 и 12 оказались стерильными в археологическом плане, остальные – содержали единичные находки. Материалы шурфов 1–5

уже представлены в публикациях [Шуньков и др., 2016; Деревянко и др., 2017; Анойкин и др., 2018]. Коллекция артефактов из шурфа 11 анализируется в статье А.А. Анойкина и др. «Исследование индустрий начального верхнего палеолита на стоянке Ушбулак...» в данном сборнике. Настоящая статья посвящена общим результатам рекогносцировочных работ на стоянке, ее геоморфологии и стратиграфии, а также технико-типологическому анализу полученных из шурфов 6–9 материалов.

Шурф 6 (1,5 × 1 м) расположен по правому борту руч. Восточный у тылового шва днища долины, в ~10 м ниже по течению от юго-западной стенки раскопа 2. В ходе работ он был пройден на глубину до 1,8 м, в его стратиграфическом разрезе выделены четыре литологических подразделения (сверху вниз).

Слой 1. Почвенно-растительный горизонт, большая часть которого вовлечена в склоновое смещение и частично срезает подстилающие отложения. Мощность – до 0,25 м.

Слой 2. Пески разнозернистые палево-серые.

В приподошвенной части переходят в мелкозер-

Рис. 1 . Вид на стоянку Ушбулак с северо-востока ( А ) и план памятника ( Б ).

нистые серо-палевые, с многочисленными включениями мелкого о строгранного щебня и редкой мелкой гальки. Пески хорошо отмыты и сортированы. Обломочный материал ориентирован преимущественно хаотически, что свидетельствует об интенсивной и быстрой аккумуляции во время формирования аллювиальной пачки. Заполнитель очень активно реагирует с HCl, что в отложениях других разрезов долины руч. Восточный характерно для относительно молодых осадков. Нижняя граница слоя четкая, эрозионного типа, без выраженной щебнистой отмо стки. Мощность – 0,4–0,5 м.

Слой 3. Пачка суглинков легких, палево-охристых, с прослоями и линзами супесей одресвя-ненных, палево-серых и песков желто-охристых, мелкозернистых, оглиненных и крупнозернистых, одресвяненных. Щебнистые включения единичны. Отложения практически не реагируют с HCl. В при-кровельной и средней частях слой залегает с заметным, 3–7°, падением на запад, что не совпадает с направлением современной долины. В нижней части слоя осадок представлен суглинками средними и тяжелыми, охристо-палевыми с участками вторичного ожелезнения. По составу заполнителя, характерным включениям и азимуту падения описанная толща близка к осадку слоя 6 в раскопе 2. Возможно, они составляли единое геологическое тело, к настоящему времени рассеченное и частично перемытое современным ручьем. Мощность – 0,45–0,55 м.

Слой 4. Пачка щебнисто-дресвянистых отложений с заполнителем порового типа. Щебень преимущественно мелкий, острогранный, но вы-ветрелый, ориентирован согласно простиранию слоя. Заполнитель верхней части слоя (мощностью 0,2–0,3 м) представлен преимущественно супесями и оглиненными песками коричневого и темно-коричневого цвета. Заполнитель нижней части слоя представлен суглинками темно-коричневыми с красноватым оттенком. Возможно, отложения слоя 4 являются хроностратиграфическим аналогом отложений слоя 7 (?) и верхней части слоя 8 в раскопе 2. Видимая мощность – до 0,6 м.

Основная концентрация археологического материала в шурфе выявлена в слое 2, где он залегает хаотично, нередко имея вертикальную ориентацию по длинной оси. Сравнение составов аллювия ручья и заполнителя слоя показывает, что в последнем преобладают гранитная дресва и минеральные агрегаты разрушившихся гранитоидов, при отсутствии щебня крупнозернистых гранитов в отложениях современного водотока. Это свидетельствует о перемыве древнего осадка, в котором гранитные разности успели полностью сапролитизироваться. Учитывая, что нижняя граница сероцветного аллювия находится на 30 см ниже современного уреза ручья, а верхняя – на 15 см выше, можно предположить, что слой 2 – это относительно молодые (голоценовые?) осадки русловой фации водотока, меандрирующего в днище современной долины в пределах полосы шириной до 3 м, на гипсометрическом уровне, близком современному.

Общее количество артефактов, найденных в ходе раскопок в пределах шурфа 6, составляет 472 экз. Около 90 % из них залегало в слое 2, остальные – в слое 3, тяготея к его верхней части. В слое 4 обнаружено не сколько сколов. Анализ стратиграфической ситуации в шурфе позволяет утверждать, что весь материал представляет собой единый индустриальный комплекс, соответствующий нижним культуросодержащим слоям 6–7 в раскопе 2. В связи с этим, каменная индустрия из шурфа 6 рассматривается единой коллекцией:

Категории/ группы Кол-во %

|

Нуклевидные |

7 |

1,5 |

|

Нуклеусы |

5 |

1,1 |

|

Нуклевидные обломки |

1 |

0,2 |

|

Гальки/блоки со сколами |

1 |

0,2 |

Технические сколы 67 14,2

|

Первичные |

7 |

1,5 |

|

Вторичные |

8 |

1,7 |

|

Подправки дуги скалывания |

1 |

0,2 |

|

Подправки фронта |

6 |

1,3 |

|

Реберчатые |

1 |

0,2 |

|

Полуреберчатые |

23 |

4,9 |

|

Краевые |

21 |

4,45 |

|

Пластины |

117 |

24,8 |

|

Ширина 40–59 мм |

10 |

2,1 |

|

Ширина 20–39 мм |

66 |

14,0 |

|

Ширина 12–19 мм |

41 |

8,7 |

|

Пластинки и микропластины |

6 |

1,3 |

|

Пластинчатые отщепы |

17 |

3,6 |

|

Крупные (длина ≥50 мм) |

7 |

1,5 |

|

Средние (длина 30–49 мм) |

7 |

1,5 |

|

Мелкие (длина ≤29 мм) |

3 |

0,6 |

|

Отщепы |

139 |

29,4 |

|

Крупные (длина ≥50 мм) |

12 |

2,5 |

|

Средние (длина 30–49 мм) |

57 |

12,1 |

|

Мелкие (длина ≤29 мм) |

70 |

14,8 |

|

Обломки, осколки |

119 |

25,2 |

Всего: 472 100

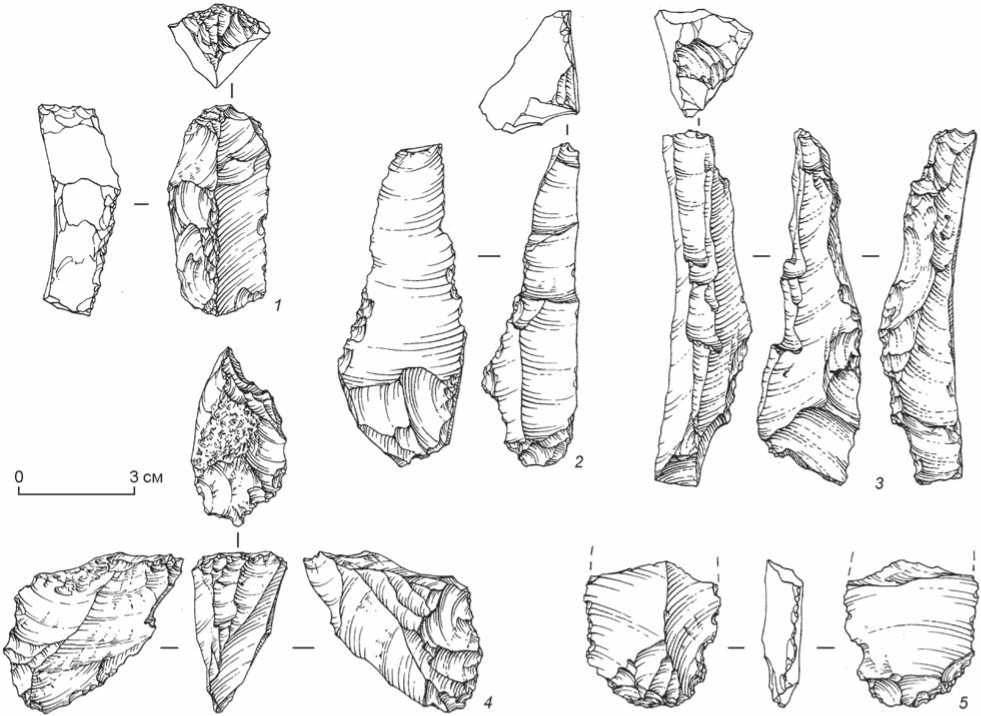

Нуклевидные формы (7 экз.) включают два одноплощадочных однофронтальных широкофронтальных ядрища для пластин, небольшое торцовое одноплощадочное однофронтальное ядрище для мелких пластинок (рис. 2, 4), два нуклеуса-резца (рис. 2, 2, 3), а также нуклевидный обломок и блок сырья со сколами апробации. В первичном расщеплении приоритетными заготовками являлись пластины. Это подтверждается как составом нуклевидных форм, так и соотношением основных категорий сколов.

Отщепы составляют ок. 40 % всех сколов, около половины их имеют размеры менее 3 см. Состав нуклеусов и характер заготовок изделий с вторичной обработкой позволяет утверждать, что от-щепы в данной индустрии не являлись целевым продуктом. Среди технических сколов большую часть также составляют изделия пластинчатых пропорций.

Орудийный набор малочислен (9 экз.), однако в его со став входят несколько выразительных предметов, таких как изделие с подтеской основания (рис. 2, 5 ) и концевые скребки (три на пластинах (рис. 2, 1 ), один на отщепе). Кроме них, в коллекции есть три пластины с нерегулярной ретушью и недиагностируемый фрагмент орудия.

Остеологического материала в шурфе 6 не обнаружено, что может служить косвенным подтверждением перемыва отложений, составляющих основной культуросодержащий слой 2.

Шурф 7 (1,5 × 1 м) заложен на левом борту долины руч. Восточный Ушбулак, в 28 м ниже по течению от юго-западной стенки раскопа 2. Пройден на глубину 2,6 м.

Шурф 8 (1,5 × 1 м) заложен на левом борту долины руч. Восточный Ушбулак, в 40 м ниже по течению от юго-западной стенки раскопа 2. Пройден на глубину 2,1 м.

Шурф 9 (1,5 × 1 м) заложен на левом борту долины руч. Восточный Ушбулак, в 100 м ниже по течению от юго-западной стенки раскопа 2. Пройден на глубину 3,2 м.

Стратиграфическая ситуация на шурфах 7–9 не представляет возможности для прямой корреляции с таковой в раскопе 2 и шурфах, расположенных выше по течению. Артефакты в них единичны, не образуют скоплений, тяготеют к средней части разрезов (глубины 0,6–1,2 м) и связаны с толщей палево-серых суглинков легких и средних, с прослоями и линзами одресвяненных супесей, возможно являющихся хроностратиграфическим аналогом слоя 6 в раскопе 2.

Археологические коллекции из шурфов 7–9 малочисленны и представлены 21 артефактом (шурф 7 – 11 экз., шурф 8 – 5 экз., шурф 9 – 5 экз.). Фаунистических остатков в этих шурфах не обнаружено. В коллекции есть один торцовый одноплощадочный однофронтальный нуклеус для мелких пластин, оформленный на тонкой плитке (шурф 8).

Рис. 2 . Каменные артефакты из шурфа 6 стоянки Ушбулак (рисунки А.В. Абдульмановой).

1 – концевой скребок; 2, 3 – нуклеусы-резцы; 4 – нуклеус; 5 – изделие с подтеской основания.

Большинство сколов составляют крупные и средние отщепы (8 экз.), а также вторичные укороченные сколы (3 экз.). Есть также одна пластина, три пластинчатых отщепа, небольшой обломок и мелкий фрагмент отщепа.

Данные шурфы, скорее всего, так же как и шурф 4 [Анойкин и др., 2018], находятся за пределами основной концентрации археологических материалов, связанных с отложениями слоев 6–7 (в стратиграфическом разрезе раскопа 2), и маркируют южную и юго-западную границу стоянки.

Выше по течению ручья от раскопа 2 были заложены шурфы 10–12.

Шурф 10 (1,5 × 1 м) расположен в нижней части склона левого борта долины руч. Восточный в 15 м выше по течению от северо-восточной стенки раскопа 2, примерно в 5 м ниже истока водотока. Пройден на глубину до 0,8 м (уровень грунтовых вод). В основании полученного разреза залегает пачка хаотично ориентированных крупнощебнистых отложений с супесчано-суглинистым заполнителем порового типа. Данные отложения, скорее всего, являются фациальным аналогом слоя 8 в рас- копе 2. Эти отложения перекрыты маломощной (0,2–0,3 м), редуцированной склоновой денудацией пачкой линзовидных прослоев песков оглиненных, супесей и суглинков легких, палево-охристых, палевых и белесо-палевых цветов, предположительно соответствующих нижней части слоя 7 (7.3 (?)) в раскопе 2. Данная интерпретация может служить объяснением отсутствия в шурфе артефактов, т.к. слои 7.3 и 8 в раскопе 2 являются археологически стерильными. Венчает разрез почвенно-растительный горизонт, вовлеченный в склоновое смещение и частично срезающий подстилающие отложения. Мощность – до 0,2 м.

Шурф 12 (1,5 × 1 м) заложен в 30 м выше по течению от юго-восточной стенки раскопа 2 и в 10 м к северу от истока руч. Восточный, в склоне окружающей его воронки. На глубине ок. 0,5 м, непосредственно под почвенно-растительным горизонтом, были вскрыты выходы лейкократовых (светло-серых) крупнозернистых гранитов в виде трещиноватой разборной скалы, подвергшейся сильной сапролитизации. Таким образом, шурфом 12 определено положение тек- тонического контакта, по которому происходит – и, вероятно, по стоянно происходила – разгрузка трещинно-жильных вод, дающих начало руч. Во сточный.

Формирование содержащих археологические находки отложений и их по следующая сохранно сть обусловлены динамикой процессов заполнения лога водотока осадками и их последующего выноса. Особенностью аккумулятивной толщи, заполняющей долину ручья, является поступление вещества из разных источников, включая переносимое водным потоком, поступающее с ближайших склонов и поставляемое соседними логами. Баланс между количеством поступающего и выносимого из русла материала, пространственное положение русла водотока контролировали темпы заполнения долины и особенности ее микроландшафта. Именно ландшафт днища долины определял выбор человеком конкретного места расположения стоянки. При этом, учитывая приуроченность истока ручья к зоне тектонического контакта гранитной интрузии с вмещающими отложениями, его расположение, скорее всего, было относительно постоянным. Однако положение русла не оставалось стабильным во времени и неоднократно менялось в ходе меан-дрирования водотока.

Наиболее древними отложениями, содержащими археологический материал, являются щебнисто-супесчаные осадки слоя 7 (раскоп 2). Они вскрыты преимущественно в основании днища долины, ниже уровня современного вреза водотока. Их отличительной особенностью является высокая (до 20 %) насыщенность петрографическими разностями, не характерными для современного водосбора руч. Восточный, но распространенными в приводораздельной зоне хр. Саур. Это связано с перемывом более древних осадков, отложившихся на предыдущем этапе развития эрозионной сети до перестройки ее структурного плана.

Основным культуросодержащим литологическим телом является слой 6 (раскоп 2). Содержание находок неравномерно и преимущественно они приурочены к отложениям, сформированным в наиболее динамичных в гидрологическом отношении условиях. Пространственное распространение русловых фаций аллювия полно стью контролировалось положением русла ручья, которое, по имеющимся данным, мигрировало между бортами долины в пределах полосы шириной ок. 3–4 м. В силу предполагаемой выровненности рельефа и общей переувлажненности днища долины, количество пригодных для проживания участков было ограничено узкой прирусловой полосой, что предопределило высокую концентрацию находок в этой зоне.

Активизация поступления мелкоземистого материала из малых ложбин и распадков, примыкающих к верхней части водосбора долины руч. Восточный, отразилась в формировании мощной пачки обогащенных включениями щебня и дресвы пролювиально-склоновых отложений слоев 5 и 4. Поскольку большая часть логов причленяется к долине Восточного со стороны левого борта, это вызвало направленное смещение русла ручья преимущественно к правому борту долины. Данный участок на большем своем протяжении унаследован современным эрозионным врезом. Это объясняет, почему русловые и прирусловые фации руч. Восточный, соответствующие слоям 5, 4 и более молодым, по большей части уничтожены и не представлены в разрезах большинства шурфов.

Отложения верхней части разреза отражают усиление пролювиально-склоновой деятельности в обстановке интенсивного физического выветривания коренных пород, что очень близко к современным условиям. Наблюдения за текущими рельефообразующими процессами позволяют с высокой достоверностью экстраполировать характер их протекания на время формирования слоя 3 и более молодых отложений.

Полученные наблюдения, включая данные работ на раскопе 2, позволяют сделать следующие выводы.

-

1. Основная концентрация археологического материала наблюдается в верхнем течении руч. Восточный на протяжении 35–40 м вдоль его русла, начинаясь примерно в 7–8 м от истока. Это связано как с относительно стабильным положением истока ручья, так и с быстрым нарастанием мощности глинистых осадков слоя 6 вниз по долине, свидетельствующих, очевидно, о заболоченности ландшафтов в нижнем течении ручья.

-

2. In situ археологические материалы в слоях 6–7 (раскоп 2) и в их хроностратиграфических аналогах находятся только на левом борту ручья, что обусловлено историей развития его долины и изменениями русла, как при меандрировании, так и при общем смещении.

-

3. Ширина участка концентрации археологического материала в восточном направлении (перпендикулярно оси ручья) со ставляет на участке раскопа 2 ок. 4 м. Таким образом, предполагаемая площадь стоянки, сохранившаяся in situ , может составлять ~150 м2.

-

4. В средней и нижней частях долины ручья концентрацию артефактов можно ожидать в непосредственной близости от места положения его палеорусла. Есть основания предполагать, что до начала этапа активизации пролювиальной аккумуляции, соответствующего осадкам слоя 5 и ранее, во время формирования слоя 6 палеорусло располагалось

-

5. Активное поступление пролювия из притоков по левому борту долины вызвало направленное смещение палеорусла в противоположном направлении. Это положение русла унаследовано современным врезом, что, вероятнее всего, уничтожило в этой зоне (правый борт в верхнем течении) большую часть осадков, соответствующих этапам формирования слоев 5–2 (раскоп 2).

в центральной части лога, т.е. несколько восточнее его современного положения.

Работы выполнены в рамках программы НИР № 0329-2019-0002 «Древнейшие культурные процессы на территории Центральной Азии».

Список литературы Рекогносцировочные археологические работы на стоянке Ушбулак в 2019 году (по материалам шурфов 6-12)

- Анойкин А. А., Таймагамбетов Ж.К., Козликин М.Б., Ульянов В.А., Марковский Г.И., Гладышев С.А., Павленок Г.Д., Чеха А.М., Шалагина А.В., Шуньков М.В. Исследования палеолитических объектов Шиликтинской котловины в 2018 году // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2018. - Т. XXIV. - С. 13-17

- Деревянко А.П., Шуньков М.В., Анойкин А.А., Таймагамбетов Ж.К., Ульянов В.А., Харевич В.М., Козликин М.Б., Марковский Г.И., Шалагина А. В., Павленок Г. Д., Гладышев С. А., Чеха А. М., Искаков Г. Т. Археологические работы в Шиликтинской долине на востоке Казахстана в 2017 году // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2017. - Т. XXIII, № 1. - С. 93-98

- Шуньков М. В., Таймагамбетов Ж.К., Анойкин А. А., Павленок К.К., Харевич В.М., Козликин М.Б., Павленок Г.Д. Новая многослойная верхнепалеолитическая стоянка Ушбулак-1 в Восточном Казахстане // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2016. - Т. XXII. - С. 208-213

- Shunkov M., Anoikin A., Taimagambetov Z., Pavlenok K., Kharevich V., Kozlikin M., Pavlenok G. Ushbulak-1 site: new Initial Upper Paleolithic evidence from Central Asia // Antiquity Project Gallery. - 2017. - Iss. 91 (360). - P. 1-7