Реконструкция Березовского острога 1636 года

Автор: Майничева А.Ю.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Этнография

Статья в выпуске: XVI, 2010 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14521664

IDR: 14521664

Текст статьи Реконструкция Березовского острога 1636 года

В период активного продвижения казаков-первопроходцев по территории Сибири в XVII - начале XVIII в. одним из видов освоения пространства стало строительство крепостиц, острожков, а впоследствии и городов. Фортификационные сооружения обладали хорошими оборонительными свойствами, их образ приобретал важное символическое значение. Реконструкция Березовского острога по росписи тобольского сына боярского П. Хмелевского, выполненная в данной статье, позволяет внести уточнения в выявление традиционных и новационных форм культурного освоения сибирских территорий.

Березов город - одно из ранних русских поселений в Сибири, возникших как перевалочный пункт, через который русские промышленники могли добраться до Мангазеи, минуя опасный и доступный лишь несколько месяцев в году морской путь. Заложение русскими первой крепостицы можно отнести ко времени похода московского воеводы Семена Курбского «за Камень» в 1499-1500 гг. [Резун, Васильевский, 1989, с. 16, 108]. Острог позволил закрепиться на северных территориях, взять под государственный контроль поток вольнонародной колонизации по основной водной магистрали Манга-зейского морского хода, а также беспрепятственно собирать ясак. В 1636 г. в Москву была направлена отписка тобольских воевод князей Михаила Темкина-Ростовского и Андрея Волынского с предложением по строительству Березовского острога [РГАДА. Ф. 214. Ст. 178. Лл. 21 - 42об.; Первое столетие сибирских городов, с. 72–78], в которой указывалось на многочисленные неполадки в конструкциях башен, городен и тына. Чтобы установить объем предстоящей работы, в Березов был послан тобольский сын боярский Павел Хмелевский, который выполнил сметную роспись. Благодаря точности описаний, в которых были указаны не только конструкции, но и размеры, можно реконструировать некоторые постройки Березова.

Первая постройка, с которой начато описание, - проездная городовая Спасская башня. Название ее, говорит о том, что на ее стене была расположена икона с образом Спаса. В плане она являлась четырехугольной с размерами сторон более 6,8 м, была срублена в «обло» с остатком. Сложена из нетолстых бревен диаметром около 21 см. Судя по дальнейшим описаниям это самая мощная и значительная башня, как по всем трем размерам, так и по качеству леса. В башне устроены обламы, что характерно для традиционной русской острожной архитектуры. Высота стен до обламов около 7,4 м, высота обламов – 3,19 м. Упомянутый в росписи «реж» - вид бесстропильной конструкции для установки кровли и смотровой вышки. Его высота – более 3,4 м. Смотровая вышка в описании не упомянута, но, во-первых, задачей сметчика было не описание башен, а установление их пригодности для дальнейшего использования как в их в собранном виде, так и при разборке на бревна, во-вторых, именно использование конструкции «реж» говорит о наличии вышек. В-третьих, чертеж С. Ремезова 1701 г. косвенно свидетельствует о наличии вышек на всех башнях даже на рубеже XVII-XVIII вв., а уж в первой половине XVII в. в условиях беспокойной в военном отношении ситуации в Приобье они были просто необходимы.

От городовой Спасской башни до Пермской башни была устроена стена из 16 городен, имеющих обламы, расположенных на высоте « пол второй сажени », т.е. 1,5 сажен, что составляло около 3,15 м. Высота обламов составляла 2,13 м. Пермская башня не имела ворот. От нее до третьей глухой (т.е. не имевшей проезда) башни, « что словет Вымская, которая стоит на углу » были расположены городовые стены . Рядом со стеной был когда-то выкопан ров, обе стенки которого укреплялись тыном . В названиях башен – Пермская, Вымская, отражены направления от Березова – на Пермь и на Вымь. Из росписи следует, что от Вымской башни до четвертой башни города - шестиугольной Круглой (« о шти углах »), имеющий малые ворота, идет стена размером 23 сажени (49,68 м), что несколько меньше, чем прочие стены города (видимо, строители стремились сделать план города подквадратным) , потому что, «по скаске березовских служилых людей, та круглая башня от берегу переставлена выше, потому что ис-под тое башни берег осыпался в Вагулку-реку». Вместо городовых стен, таких как между первой Спасской и Пермской – городнями, « поставлен стоячей острог». Около стены выкопан еще один ров.

Шестиугольная Круглая башня с воротами стояла на углу острога, строители удачно взаимоувязали все эти особенности, так как в многоугольной башне удобно устройство проезда «с угла», что было уже использовано в восьмиугольной острожной Спасской башне. Не исключено, что и она имела обламы, но вполне возможно, что их не было. Поскольку специальных указаний нет, то башня могла быть срублена как в «обло», так и «в лапу», что в делает устройство шестиугольной призмы более простым.

Обращает на себя внимание многоугольность башни, что выделяет ее из всех остальных. В связи с этим, можно сделать предположение о том, что ее могли использовать в качестве колокольни для уже существовавшей церкви Рождества Богородицы или, по крайней мере, для установки вестового колокола. Шестиугольные колокольни и башни не были редкостью в XV-XVII в. Например, деревянная колокольня тобольского собора Софии Премудрости слова Божьего (1624 г.) [Майничева, 2000, с. 34].

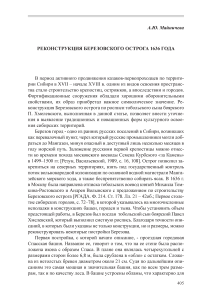

Из описания выясняется также, что в Березове в стену был встроен воеводский двор (рис. 1), который мог примыкать к Спасской городовой башне

Рис. 1. Воеводский двор в Березове. Реконструкция А.Ю. Майничевой.

через несколько городен, между ним и Круглой башней был поставлен тын, что являлось все-таки отступлением от общих правил, поскольку в дальнейшем было указано « в городе… воеводцкой двор переставливать на иные места, а воеводцкому двору быть в городе, а не в городовой стене» [РГАДА. Ф. 214. Ст. 178. Л. 30] .

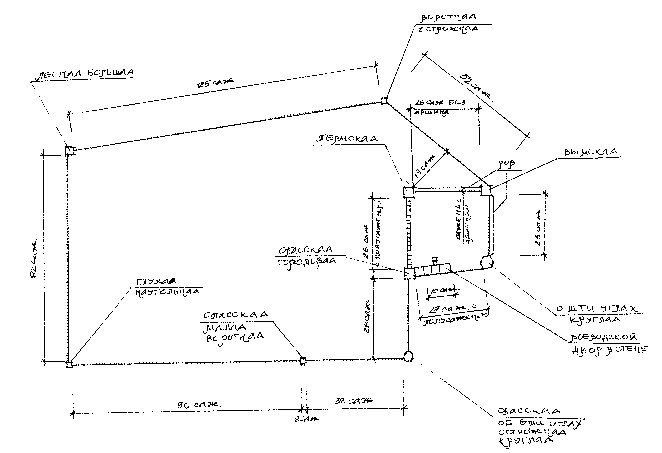

Подробное описание острога дает возможность реконструировать и его (рис. 2). Всего в остроге было 5 башен: 4 с воротами и одна глухая. Первая острожная башня также называлась Спасская . Опять-таки восьмиугольная форма башни заставляет задуматься о ее предназначении. Как и в случае с городовой Круглой башней она стоит на углу, поэтому въезд организован очень удобно. Возможно, и она использовалась как колокольня, например для Троицкой церкви. Далее идет описание всех башен острога с указанием размеров . Из всех острожных башен в наилучшем состоянии были Лесная и воротная наугольная, поэтому при переносе острога могли планировать их оставить. Городовые башни значительно превышали острожные по размерам – у первых сторона составляет 4 с лишним сажени против 2-3 саженей у вторых. Скорее всего, все башни были возведены по единому образцу – с обламами, ряжевой крышей, сторожевыми вышками.

Рис. 2. Расположение башен и стен города и острога Березова (по описанию 1636 г.). Реконструкция А.Ю. Майничевой.

Компактный город с четырьмя башнями, где размещались административные и складские здания, контрастировал с острогом, который имел 5 башен и занимал площадь в 6-6,5 раз превышавшую площадь города. Со стороны реки складывался оригинальный и впечатляющий вид поселения – распластанный острог за тыновыми стенами и редко расположенными невысокими миниатюрными башнями и собранный, плотно застроенный город с мощными высокими башнями, внушительным воеводским двором, стоящим по одной линии с ними. Выразительные силуэты церквей, многоугольные острожная Спасская и городовая Круглая эффектно дополняли друг друга.

Обращает на себя внимание, что острожная Спасская воротная башня может являться аналогом, как по размерам, так и по облику, башен Казым-ского острога, располагавшегося в том же регионе и, в сибирских масштабах, недалеко от Березова. Отличием является отсутствие у Казымских башен сторожевой вышки, которой могло и не быть и у березовской Спасской башни. Отличием Казымских башен, судя по разрезам, является устройство крыши стропильной, в березовских же башнях, судя по описанию она была ряжевой. Устройство взвоза и ворот обычно было стандартным.

После тщательного описания состояния города и острога Березова Павел Хмелевский в своей сметной росписи сделал вывод: «… поставити новой город на Березове на том же берегу, где прежней город стоит, толко от берегу городовые стены подвинуть к полю к острогу, что приведен к городовой к науголной башне за воеводцкой двор для тово, что тот берег осыпаетца в реку, и в городе съезжую избу и воеводцкой двор переставливать на иные места, а воеводцкому двору быть в городе, а не в городовой стене, а городовым всем четырем стенам быть ровным меж башен по 27 сажен стена, да 4 башни делать четвероуголные таковы ж, каковы были деланы первые городовые башни» [РГАДА. Ф. 214. Ст. 178. Л. 42об.]. Таким образом, Березов должен был остаться практически на прежнем месте, некоторые его башни нужно было несколько отодвинуть от ненадежного берега, придать более простой вид – сделать четырехугольными, а административные здания дать место в городе, а не в стене. Очевидно, что ко времени осмотра П. Хмелевским многоугольные башни Спасская острожная и городовая Круглая уже не использовались в качестве колоколен, так как были построены специальные здания, поэтому их форма должна была быть изменена. Такая стандартизация во многом лишала архитектуру Березова оригинальности, хотя обеспечивала простоту и экономичность построек. Реконструкция позволила установить, что вся архитектура березовского острога XVII в. была связана с традициями крепостного зодчества Сибири, в котором наилучшим образом использовались уже апробированные приемы и правила фортификационного искусства. В арсенале строителей крепости были и возможности конкретной привязки к местности и многофункционального использования построек (например, крепостные башни в качестве колоколен). Речной фасад Березова был выстроен как эффектная панорама, олицетворяющая мощь и значимость русского присутствия на югорском севере.