Реконструкция экстремальных палеоклиматических событий на севере Западной Сибири по археологической древесине (на примере Надымского городка)

Автор: Омурова Г.Т., Баринов В.В., Кардаш О.В., Ваганов Е.А., Мыглан В.С.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Палеоэкология. Каменный век

Статья в выпуске: 3 т.46, 2018 года.

Бесплатный доступ

В работе проведен анализ встречаемости нарушений анатомической структуры (морозобойные и светлые кольца, флуктуации плотности структуры древесины) и выпавших годичных колец в образцах древесины cо средневекового археологического памятника Надымский городок, расположенного в субарктической зоне Западной Сибири. В результате построена хронология экстремальных климатических событий, охватывающая период с 1170 по 1505 г. В ходе исследования был применен комплексный подход, основанный на привлечении таких параметров, как выраженность экстремального события, синхронность образования аномалий структуры и выпавших годичных колец у всех анализируемых древесных пород; годы, на которые приходятся как аномалии структуры, так и выпавшие кольца; годы минимума прироста в хронологиях. Это позволило выявить восемь (1259, 1342, 1347, 1354, 1366, 1440, 1448, 1466 гг.) наиболее значимых климатических событий для изучаемой территории. Сопоставление выделенных нами экстремумов с информацией по другим регионам показало, что событие 1259 г. прослеживается по различным источникам и, вероятно, носит глобальный характер; 1342, 1466 гг. - зафиксированы на севере Западной Сибири и в Северной Америке, т.е. имели межрегиональный характер; события 1347, 1440 гг. проявились только на севере Западной Сибири. На указанные годы приходятся всплески кислотности и аэрозольных включений (по данным ледовых колонок), а также сведения исторических источников о сильных холодах, заморозках, неурожаях и т.п. Безусловно, эти события оказали сильное воздействие на социально-экономические процессы в Западной Сибири.

Морозобойные кольца, климатические экстремумы, археологическая древесина, надымский городок, западная сибирь

Короткий адрес: https://sciup.org/145145887

IDR: 145145887 | УДК: 904+57.045

Текст научной статьи Реконструкция экстремальных палеоклиматических событий на севере Западной Сибири по археологической древесине (на примере Надымского городка)

В настоящее время значительная часть дендрохронологических исследований в Сибири направлена на изучение комплекса параметров годичного кольца (ширина, плотность, изотопный анализ и др.) для индикации изменений внешней среды в прошлом [Sidorova et al., 2013; Taynik et al., 2016; Wilson et al., 2016; Buntgen et al., 2016; и др.]. Как правило, в качестве материала для исследований выступают образцы, отобранные с живых деревьев и остатков древесины, сохранившихся на дневной поверхности и осадочных отложениях. При этом такой источник палеоклимати-ческой информации, как археологическая древесина, почти не привлекается, несмотря на существующие в мировой практике примеры удачного ее использования для решения экологических задач [Baillie, 1982, p. 197–211; Becker, 1983; Cook, Kairiukstis, 1990, p. 28, 220; Zhang et al., 2003; и др.].

В представленном исследовании на основе анализа нарушений структуры годичного кольца и выпавших годичных колец в ископаемой древесине с археологического памятника Надымский городок была проведена реконструкция истории экстремальных событий на севере Западной Сибири, что позволило получить уникальную информацию об особенностях климатических условий летних месяцев за последнее тысячелетие.

Материалы и методы

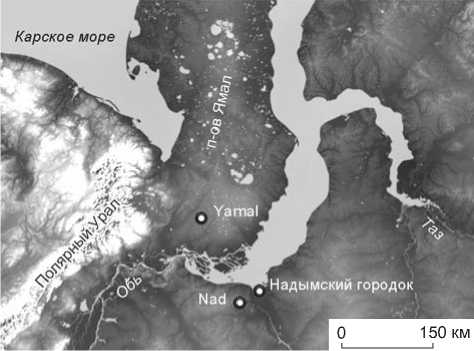

Район исследования расположен близ впадения р. Оби в Обскую губу – залив Карского моря Северного ледовитого океана. Климат здесь континентальный (годовая амплитуда температур 36–40 °С). Средние температуры июля со ставляют 11–14 °С, но в отдельные дни могут достигать 27–30 °С. Сумма температур вегетационного периода 700–800 °С. За год выпадает от 300 до 400 мм осадков, ок. 70 % из них приходится на теплый период. Речные долины на юге целиком заняты древесной растительностью, а в междуречьях доминируют безлесные пространства, где встречаются массивы своеобразных заболоченных редин и редколесий. Высота стволов лиственницы сибирской в возрасте 100 лет обычно не превышает 5–6 м, а диаметр – 10–15 см [Гвоздецкий, Михайлов, 1978, с. 196].

Материалом для исследования послужили поперечные спилы древесины, отобранные в 2011–2012 гг. на археологическом памятнике Надымский городок (рис. 1). Мерзлый культурный слой обеспечил прекрасную сохранность органических материалов, в первую очередь древесины. Всего было отобрано 107 образцов лиственницы сибирской ( Larix sibirica Ledeb . ), 89 ели сибирской ( Picea obovata Ledeb . ) и 75 сосны сибирской ( Pinus sibirica Du Tour) .

Для верификации показателей древесно-кольцевых хронологий (ДКХ), построенных на основе анализа образцов археологической древесины, мы отобрали керны с живых деревьев. В непосредственной близости от Надымского городка хвойного леса нет [Ому-рова и др., 2013]. По этой причине образцы (34 шт.) отбирались в лиственничном редколесье на левом коренном берегу р. Надым, в 20 км к юго-западу от археологического объекта (участок Nad, рис. 1). Керны были взяты по стандартной методике на высоте 1,3 м от дневной поверхности, что позволило уменьшить в образцах число аномалий структуры годичных колец, возникших под действием микролокальных (орографических) условий произрастания деревьев и слабых приземных заморозков [Гурская, Шиятов, 2006].

Измерения ширины годичных колец у образцов проводились на полуавтоматической установке LINTAB 5 (с разрешением до 0,01 мм). Серии датировались посредством сочетания графической перекрестной датировки [Douglass, 1919, p. 57] и кросс-корреляционного анализа в пакете специализированных программ для дендрохронологических исследований – DPL [Holmes, 1983] и TSAP V3.5 [Rinn, 1996, p. 3–250]. Результатом работы стало построение трех ДКХ по археологической древесине лиственницы сибирской (Larix_Nad), ели сибирской (Picea_Nad), сосны сибирской (Pi-nus_Nad) [Омурова и др., 2013] и одной по произрастающим деревьям лиственницы сибирской (Nad). Они были стандартизированы скользящим сплайном в 2/3 длины каждой серии в программе ARSTAN [Cook, Krusic, 2008]. Для календарной привязки хронологий по каждой древесной породе (сосна, ель, лиственница) они были перекрестно датированы с ДКХ Yamal [Хан-темиров и др., 2011].

Нарушения структуры годичных колец выявлялись путем визуального осмотра образцов на микроскопе Stemi 2000C (Carl Zeiss) при 40–50-кратном увеличении и фиксировались посредством маркировки поврежденного кольца. Для определения календарной даты и исключения ошибки, связанной с наличием выпавших колец, выполняло сь повторное измерение участка образца, содержащего аномалию, с последующей его перекрестной датировкой. Аномалии структуры и выпавшие кольца, приходящиеся на первые 20 лет жизни дерева, в работе не учитывались, т.к. из-за тонкого теплоизоляционного слоя коры в этот период деревья получают повреждения даже при незначительных заморозках в вегетационный период [Быков, 2000].

Нами учитывались следующие типы аномальных структур: морозобойное кольцо (f) – искаженная структура клеток, поврежденных заморозком в сезон роста, когда формируется ксилема; флуктуация древесины (fl) – слой клеток в пределах годичного кольца, который отличается от соседних по размеру, форме и толщине клеточной стенки; светлое кольцо (l) – зона поздней древесины годичного кольца с заметно слабой лигнификацией [Баринов, Мыглан, Тайник, 2017]. Отдельно была проанализирована информация о вы-

Рис. 1. Расположение археологического памятника Надымский городок и участков отбора материала для древеснокольцевых хронологий Nad и Yamal.

павших годичных кольцах (m), выявленных в ходе перекрестной датировки. Данная аномалия представляет собой годичное кольцо, полностью отсутствующее на радиальном срезе в связи с прекращением деятельности камбиального слоя. Следует учесть, что в отличие от перечисленных выше аномальных структур, которые свидетельствуют об экстремальных погодных проявлениях внутри вегетационного периода, выпавшие кольца выступают интегральным индикатором температурного режима вегетационного сезона в целом [Ваганов, Шиятов, Мазепа, 1996, с. 124].

Построение хронологии экстремальных климатических событий осуществлялось для периода с 1170 по 1505 г., когда EPS ≥ 0,85 (показатель чувствительности ДКХ к изменению внешних факторов, зависит от количества анализируемых образцов и показывает, как конкретная ограниченная выборка отражает сигнал популяции или генеральной совокупности). На первом этапе были выделены годы экстремальных климатических событий. Критерием служило совпадение дат образования двух и более аномалий структуры и выпавших колец в анализируемой выборке. На втором этапе оценивалась сила экстремальных событий на основе таких параметров, как выраженность события – случаи, когда процентное соотношение количества найденных аномалий и выпавших колец к общему числу образцов превышает среднее значение в выборке; синхронность образования аномалий структуры и выпавших годичных колец у всех исследуемых древесных пород; годы, на которые приходятся как аномалии структуры, так и выпавшие кольца; годы минимума прироста в хронологиях (когда значения индексов прироста выходят за пределы двойного стандартного отклонения).

Для выделения экстремальных событий, которые в прошлом охватывали территорию исследуемого региона, полученные нами даты были сопоставлены с климатическими экстремумами в ДКХ Yamal (рис. 1) [Хантемиров и др., 2011]; а для определения событий глобального масштаба – с экстремумами по ДКХ, полученными для удаленных районов [Баринов, Мыглан, Тайник, 2017; Salzer, Hughes, 2010]. Для верификации событий межрегионального характера привлекались исторические источники [Борисенко, Пасецкий, 1983, с. 127–179; Бараш, 1989, с. 65–176; и др.] и данные о следах вулканических извержений в ледовых кернах [Clausen et al., 1997; Zielinski et al., 1994].

Результаты и обсуждение

В результате лабораторных исследований на образцах археологической древесины было выявлено 124 аномалии структуры и 126 выпавших колец, на кернах

Таблица 1. Характеристики древесно-кольцевых хронологий

|

ДКХ |

Протяженность |

Кол-во образцов |

Аномалии структуры годичного кольца |

Выпавшие кольца |

||||||||

|

Длина, лет |

Интервал, гг. |

f |

l |

fl |

Всего |

Частота воз-никно-вения |

Кол-во совпадений |

Всего |

Частота воз-никно-вения |

Кол-во совпадений |

||

|

Picea_Nad |

387 |

1120–1507 |

89 |

35 |

2 |

20 |

57 |

0,6 |

81 (65) |

15 |

0,2 |

|

|

Pinus_Nad |

549 |

1010–1559 |

75 |

18 |

0 |

14 |

32 |

0,4 |

29 |

0,4 |

114 (90) |

|

|

Larix_Nad |

541 |

1075–1616 |

107 |

22 |

1 |

12 |

35 |

0,3 |

82 |

0,8 |

||

|

Nad |

314 |

1697–2011 |

34 |

31 |

0 |

17 |

48 |

1,5 |

19 (39) |

66 |

2 |

52 (79) |

Примечания . Символ f – морозобойное кольцо; l – светлое кольцо; fl – флуктуация древесины; частота возникновения – количество аномалий или выпавших колец, приходящихся на один образец; количество совпадений – число аномалий и выпавших колец, приходящихся на один год в двух и более случаях, в скобках – процент от всех зафиксированных.

с живых деревьев – соответственно 48 и 66 (табл. 1). Значительная часть аномалий структуры годичных колец представлена морозобойными повреждениями и флуктуациями плотности. Наиболее чувствительными породами в коллекции образцов археологической древесины являются ель (частота возникновения аномалий 0,6) и лиственница (частота возникновения выпавших колец 0,8). Однако при сопоставлении с хронологией по произрастающим деревьям (Nad, табл. 1) видно, что частота возникновения аномалий и выпавших колец у них более чем в 2 раза выше. Вероятно, это объясняется невозможностью во многих случаях определить, к какой части ствола относился спил, взятый с археологической древесины, в то время как керны с живых деревьев были отобраны на одной высоте от поверхно сти земли. Кроме того, нельзя исключать того, что при строительстве Надымского городка мог использоваться плавник, принесенный течением из более южных (более теплых) районов. В пользу этого говорит большее число совпадений дат образования аномалий и выпавших колец в археологической древесине по сравнению с живыми деревьями (табл. 1). Вероятно, в условиях сурового климата в окрестностях Надымского городка заморозки происходят достаточно часто, однако носят локальный характер и повреждают лишь отдельные деревья. В то время как в более южных районах деревья реагируют только на сильные заморозки, возникающие реже, но охватывающие большую территорию и повреждающие значительное число деревьев.

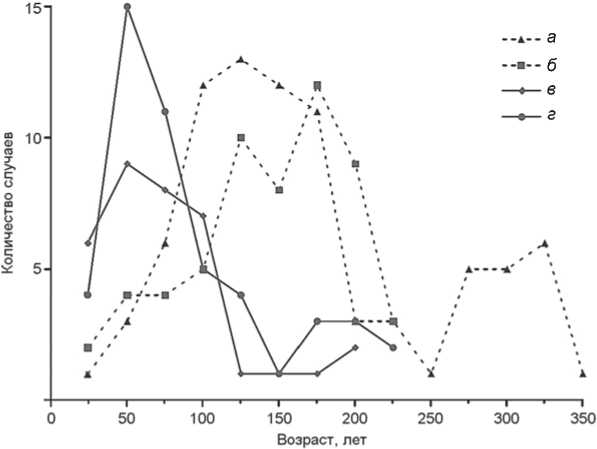

Для оценки схожести реакции археологической древесины и живых окружающей среды был выполнен расчет количества аномалий и выпавших колец в зависимости от возраста образцов (по 25-летиям) по общей породе – лиственнице (рис. 2). Полученные результаты показали однотипность реакции древесной растительности в прошлом и настоящем, тем самым подтвердили пригодно сть археологического материала для построения хронологии экстремальных событий за исследуемый период.

Согласно методике для реконструкции экстремальных палеоклиматических событий, первоначально были выделены годы, когда происходило образование как двух и более аномалий структуры, так и выпавших колец у образцов археологической древесины

10- а б в г

100 150 200 250 300 350

Возраст, лет

Рис. 2. Распределение аномалий и выпавших колец в археологической древесине и живых деревьях лиственницы в зависимости от возраста.

а – выпавшие кольца у археологической древесины; б – выпавшие кольца у живых деревьев; в – аномалии структуры годичных колец у археологической древесины; г –

деревьев на изменения параметров аномалии структуры годичных колец у живых деревьев.

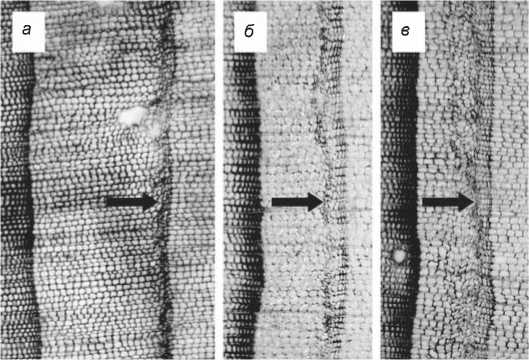

(табл. 2). По аномалиям структуры годичного кольца выделено девять дат экстремальных событий (1201, 1343, 1358, 1362, 1371, 1398, 1409, 1417, 1444 гг.), на которые приходится 28 (22 %) из 124 обнаруженных аномалий (табл. 2). Пять событий прослеживаются только по одной из трех древесных пород (по два – ель и сосна, одно – лиственница); четыре – по двум (одно – ель и сосна, два – ель и лиственница, одно – сосна и лиственница). Характерной особенностью археологического материала с Надымского городка является наличие значительного числа флуктуаций плотности древесины (рис. 3), которые совпадают по времени образования с морозобойными и светлыми кольцами. Как и в высокогорных районах [Баринов, Мыглан, Тайник и др., 2015; Баринов, Мыглан, Назаров и др., 2016], это указывает на общую причину возникновения нарушений в структуре годичных колец, связанную со снижением летних температур.

По выпавшим годичным кольцам выявлено 14 экстремальных климатических событий (1239, 1291, 1300, 1330, 1342, 1352, 1379, 1387, 1401, 1402, 1412, 1420, 1459, 1481 гг.), на которые приходится 54 (42 %) из 126 выпавших колец (табл. 2). В шести случаях выпадение колец фиксируется на образцах только одной породы (лиственница), в пяти – двух (один – ель и сосна, два – ель и лиственница, два – сосна и лиственница), в трех – всех трех пород. Вероятно, 1342, 1352 и 1412 гг. были крайне неблагоприятными, что привело к одновременному выпадению годичных колец, несмотря на видовые отличия в реакции деревьев на изменения условий окружающей среды.

По аномалиям и выпавшим кольцам выделено 16 дат экстремальных климатических событий (1259, 1333, 1347, 1354, 1366, 1374, 1383, 1386, 1392, 1426, 1433, 1440, 1448, 1453, 1455, 1466 гг.). На них приходится 53 (43 %) из 126 аномалий и 60 (48 %) из

Таблица 2. Даты образования аномалий структуры и выпавших годичных колец

|

Год |

Picea_Nad |

Pinus_Nad |

Larix_Nad |

Параметры |

Год |

Picea_Nad |

Pinus_Nad |

Larix_Nad |

Параметры |

||||||

|

I |

II |

III |

IV |

I |

II |

III |

IV |

||||||||

|

1201 |

– |

2fl |

– |

+ |

– |

– |

– |

1383 |

2f |

– |

2m |

– |

– |

+ |

– |

|

1239 |

1m, min |

1m |

– |

– |

– |

– |

+ |

1386 |

– |

1m |

1f |

– |

– |

+ |

– |

|

1240 |

min |

– |

– |

– |

– |

– |

+ |

1387 |

1m |

– |

4m |

– |

– |

– |

– |

|

1259 |

» |

1f, 1fl, 2m |

min |

+ |

– |

+ |

+ |

1392 |

1f, 1m |

– |

1f, 3m |

– |

– |

+ |

– |

|

1263 |

» |

min |

– |

– |

– |

– |

+ |

1398 |

2f |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

|

1264 |

» |

– |

– |

– |

– |

– |

+ |

1401 |

– |

– |

2m |

– |

– |

– |

– |

|

1265 |

» |

– |

– |

– |

– |

– |

+ |

1402 |

– |

1m |

8m |

+ |

– |

– |

– |

|

1291 |

– |

– |

2m, min |

– |

– |

– |

+ |

1409 |

1f, 4fl |

– |

1fl |

– |

– |

– |

– |

|

1300 |

– |

– |

2m |

– |

– |

– |

– |

1412 |

1m |

2m |

3m |

– |

+ |

– |

– |

|

1330 |

– |

– |

2m |

– |

– |

+ |

– |

1417 |

– |

2f |

– |

– |

– |

– |

– |

|

1333 |

– |

– |

2fl, 3m, min |

– |

– |

+ |

+ |

1420 |

– |

– |

2m |

– |

– |

– |

– |

|

1342 |

1m |

2m |

3m, min |

+ |

+ |

– |

+ |

1426 |

1f, 1m |

2f |

1m |

– |

– |

+ |

– |

|

1343 |

– |

– |

2f |

– |

– |

– |

– |

1433 |

2f, 1m |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

|

1347 |

1fl, 1m |

2m, min |

2m, min |

– |

+ |

+ |

+ |

1440 |

4f, 8fl, 1l, 2m |

1fl |

1fl |

+ |

+ |

+ |

– |

|

1352 |

1m |

2m |

3m |

– |

+ |

– |

– |

1444 |

1f, 1fl |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

|

1354 |

1m, min |

4m, min |

2f, 5m |

+ |

+ |

+ |

+ |

1448 |

1fl |

3m |

2fl, 6m |

+ |

+ |

+ |

– |

|

1358 |

– |

1f, 1fl |

1f, 1fl |

– |

– |

– |

– |

1453 |

1f |

– |

4m, min |

– |

– |

– |

+ |

|

1362 |

1f |

– |

2f, 1fl |

– |

– |

– |

– |

1455 |

1f |

– |

1f, 1m |

– |

– |

– |

– |

|

1366 |

– |

1fl, 4m, min |

8m, min |

+ |

– |

+ |

+ |

1459 |

min |

– |

5m, min |

+ |

– |

– |

+ |

|

1371 |

2fl |

1f, 1fl |

– |

– |

– |

+ |

– |

1466 |

4f, 2fl, 1l, min |

2f, 2fl |

1f, 1fl, 1m |

+ |

+ |

+ |

+ |

|

1374 |

1l |

– |

1m |

– |

– |

+ |

– |

1481 |

– |

1m |

1m |

+ |

– |

– |

– |

|

1379 |

1m |

– |

2m |

– |

– |

– |

– |

||||||||

Примечания. Обозначения аномалий структуры см. в примеч. к табл. 1; m – выпавшее кольцо; min – минимум прироста; I – случаи, когда процентное соотношение количества найденных аномалий структуры и выпавших колец к общему числу образцов хронологий, содержащих этот год, превышает среднее значение в выборке; II – даты, когда аномалии и выпавшие кольца фиксируются по трем породам; III – годы, на которые приходятся как аномалии, так и выпавшие кольца; IV – минимумы прироста. Жирным шрифтом выделены даты выраженных экстремальных событий.

Рис. 3. Флуктуация плотности древесины 1440 г.

а – сосна сибирская (образец ng291, кольцо 106); б – ель сибирская (образец ng144, кольцо 108); в – лиственница сибирская (образец ng413, кольцо 188). Стрелочками указаны флуктуации в пределах годичного кольца.

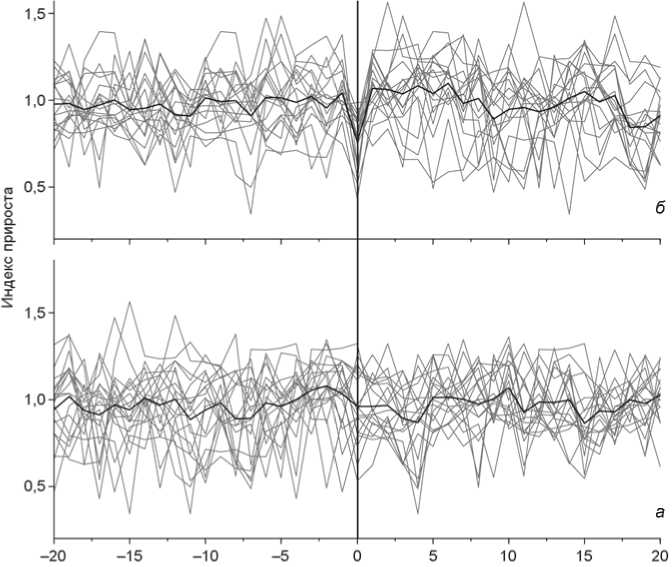

лий структуры, нивелируется климатическими условиями в течение сезона и не оказывает существенного воздействия на годовой прирост (рис. 4, а ). В случае экстремальных событий, фиксирующихся по аномалиям и выпавшим кольцам, несмотря на разный породный состав, наблюдается резкое синхронное снижение прироста (рис. 4, б ).

Обращение к такому показателю, как минимумы прироста, позволило выделить 15 дат (табл. 2): девять – только по одной породе (пять – ель, четыре – лиственница), шесть (1259, 1263, 1347, 1354, 1366, 1459 гг.) – по двум (по две – ель и лиственница, ель и сосна, сосна и лиственница). Примечательно, что нет случаев, когда минимумы прироста фиксировались сразу у трех древесных пород. Сопоставление этих данных с информацией об экстремальных событиях показало, что четыре выделенных

124 выпавших колец (табл. 2). В трех случаях аномалии и выпавшие кольца фиксируются на образцах только одной породы (по одному каждая), в семи – двух (пять – ель и лиственница, два – сосна и лиственница), в шести – всех трех пород. В климатическом плане такое сочетание аномалий и выпавших колец в пределах одного года свидетельствует о коротком вегетационном периоде, в течение которого происходили сильные заморозки, что должно отражаться в резком снижении прироста древесины [Ханте-миров, 2009]. Для проверки нами минимума пришлись на годы выпадения годичных колец, семь – на даты возникновения аномалий и выпавших колец, а четыре не имеют совпадений с аномалиями и выпавшими годичными кольцами.

Для оценки процента поврежденных деревьев был рассчитан такой показатель, как выраженность экстремального события. Из выборки были выде- лены годы, когда величина этого показателя превысила среднее арифметическое значение: 1201, 1259, 1342, 1354, 1366, 1402, 1440, 1448, 1459, 1466, 1481 гг. (табл. 2). Характерно, что аномалии структуры и вы- этого предположения методом наложенных эпох были выделены и наложены друг на друга 41-летние интервалы, содержащие год экстремального климатического события (рис. 4). Полученные результаты показали, что в случае экстремальных событий, выделенных только по аномалиям, влияние клима-тиче ских факторов, приводящих к возникновению анома-

Рис. 4. Реакция прироста деревьев на экстремальные климатические события, выделенные по аномалиям структуры и выпавшим годичным кольцам.

a – события, выявленные только по аномалиям структуры; б – события, выявленные по аномалиям и выпавшим кольцам. Горизонтальная линия – среднее значение прироста ширины годичных колец, вертикальная – год возникновения экстремального события.

До и после экстремального события, лет

павшие кольца, датируемые указанными годами, отмечаются и у деревьев в возрасте более 200 лет (у которых толстый слой коры уже должен предохранить делящиеся клетки камбия от повреждения низкими температурами). Это косвенно свидетельствует о силе воздействия обозначенных экстремальных событий.

Проведенный анализ четырех параметров, являющихся индикаторами силы экстремальных климатических событий, показал, что за период с 1170 по 1505 г. произошло 29 событий, соответствующих хотя бы одному параметру (табл. 2). Однако только в шести случаях (1259, 1342, 1347, 1366, 1440, 1448 гг.) наблюдается совпадение трех, а в двух (1354, 1466 гг.) – четырех параметров. Следовательно, именно на эти годы пришлись наиболее сильные климатические экстремумы в районе Надымского городка.

Оценка эффективности выделенных нами параметров для определения сильных экстремальных событий, выполненная путем расчета отношения количества последних (1259, 1342, 1347, 1354, 1366, 1440, 1448, 1466 гг.) к общему числу событий, выявленных по каждому параметру в отдельности, показала, что на первый параметр (выраженность экстремального события) приходится семь дат из 11 выявленных (т.е. 64 %), на второй (синхронность образования аномалий структуры и выпавших годичных колец у всех анализируемых древесных пород) – шесть из девяти (67 %), на третий (годы, на которые приходятся как аномалии структуры, так и выпавшие кольца) – семь из 16 (44 %) и на четвертый (годы минимума прироста в хронологиях) – шесть из 15 (40 %). Как видим, использование только одного параметра для выделения экстремальных климатических событий не позволяет выполнить корректную реконструкцию. Только применение комплексного подхода, основанного на анализе нескольких параметров, дает возможность получить объективную информацию о сильных экстремальных событиях в прошлом.

Сравнение полученных результатов с данными прямых и косвенных источников

Для выяснения, в какой мере выделенные нами экстремальные климатические события проявились на региональном уровне, было проведено их сопоставление с информацией о таких событиях, выделенных по ДКХ Yamal [Хантемиров и др., 2011] для территории, расположенной в 170 км к северо-западу от Надымского городка. В интервале с 1170 по 1505 г. выявлено пять общих дат (1259, 1342, 1347, 1440, 1466 гг.), т.е. пришедшиеся на эти годы экстремальные климатические события были регионального масштаба. Выделенные нами события 1354, 1366, 1448 гг., несмотря на то что были прослежены по трем-четырем пара- метрам, не подтвердились, они имели локальный характер и проявились только в районе Надымского городка. В этом случае проведенный анализ наглядно показал, что привлечение территориального критерия – сопо ставление данных по сопряженным (соседним) участкам – позволяет выявить региональные события и исключить из анализа локальные (прослеживающиеся только на одной ДКХ).

Последующее сопоставление общих для севера Западной Сибири пяти дат (1259, 1342, 1347, 1440, 1466 гг.) с опубликованными данными об экстремальных климатических событиях в Северном полушарии показало, что события 1347 и 1440 гг. за пределами п-ова Ямал не проявились, экстремумы 1342 и 1466 гг. зафиксированы только в хронологии HI5 для Северной Америки [Salzer, Hughes, 2010], событие 1259 г. прослеживается на территории Центрального Алтая (ДКХ Jelo) [Баринов, Мыглан, Тайник, 2017] и Северной Америки (ДКХ HI5). Таким образом, проведенная работа позволила выделить три экстремальных климатических события на севере Западной Сибири, проявившихся сразу на двух континентах и оказавших влияние на природные процессы в Северном полушарии.

Причины климатических экстремумов такой силы, как и в случае с объяснением депрессий прироста древесины, вероятно, следует искать в похолоданиях, вызванных затемнением атмосферы вследствие попадания в ее высокие слои продуктов вулканических извержений. Недостаток тепла из-за дефицита солнечной радиации – лимитирующий фактор в жизни древесных растений (обусловливает снижение прироста) [Zielinski, 2000; Robertson et al., 2009; Toohey et al., 2016; и др.]. По этой причине для верификации полученных нами данных о четырех сильных экстремальных событиях за период с 1170 по 1505 г. были привлечены информация о следах вулканических извержений и сведения исторических источников.

Экстремальное событие 1259 г. совпадает со всплеском содержания сульфатов, зафиксированным во всех ледовых колонках Гренландии и Антарктиды, что было вызвано крупнейшим извержением вулкана Самалас, выбросы которого транспортировались от источника по всему миру [Clausen et al., 1997; Guillet et al., 2017]. Согласно историческим данным, в 1258–1259 гг. в Европе и Средней Азии наблюдались холод, сухой туман, неурожаи и эпидемии [Stothers, 2000]. В землях Великого Новгорода в мае 1259 г. отмечались очень сильные заморозки [Борисенко, Па-сецкий, 1983, с. 137]. На событие 1342 г. приходится всплеск содержания сульфатов в ледовых колонках GISP2, GRIP и BIPOLAR [Salzer, Hughes, 2010]. В Западной Европе и на Руси зима 1342 г. была очень суровой, весна – холодной. В Новгородской земле имела место эпизоотия. Во всей Европе был неурожай от избытка влаги и как следствие голод. На Руси с 1342 г.

началась десятилетняя полоса неурожайных и голодных лет [Бараш, 1989, с. 106–107]. На событие 1466 г. приходится всплеск содержания сульфатов в ледовых колонках GISP2 и GRIP [Salzer, Hughes, 2010]. Таким образом, все выявленные нами даты региональных экстремальных событий согласуются с информацией об извержениях вулканов, сульфатными профилями ледовых кернов и сведениями исторических источников о неблагоприятных погодных условиях.

В то же время если сопоставить историческую информацию о происходивших социальных процессах с вышеприведенными датами экстремальных природных событий в исследуемом регионе, то прямой корреляции не наблюдается. Однако, возможно неслучайно, именно после экстремального события 1440 г. в Западной Сибири началась серия военных походов новгородских и московских князей в низовья р. Оби – волость Югру [Полное собрание…, 1982, с. 90–98]. Можно предположить, что климатические изменения, вызванные природными событиями, отразились на экономике русского населения Европейского Северо-Востока – зоны рискованного земледелия. Это спровоцировало военную активно сть, направленную на получение контроля и использование сторонних ресурсных территорий, в частности на севере Западной Сибири.

Заключение

Результаты работы показали, что археологическая древесина имеет существенный потенциал как в деле построения древесно-кольцевых хронологий, так и в плане выявления экстремальных климатических событий на основе анализа распределения аномалий структуры и выпавших годичных колец. Так, применение комплексного подхода, основанного на анализе нескольких параметров, позволило выявить сильные экстремальные климатические события в окрестностях Надымского городка, произошедшие в 1259, 1342, 1347, 1366, 1440, 1448, 1354, 1466 гг. В результате сопоставления этих дат с хронологиями Yamal [Хантемиров и др., 2011], HI15 [Salzer, Hughes, 2010] и Jelo [Баринов, Мыглан, Тайник, 2017] были выделены события глобального (1259 г.), межрегионального (1342, 1466 гг.) и регионального (1347, 1440 гг.) масштабов. Проведенная верификация показала, что на указанные годы приходятся следы извержений вулканов в ледяных кернах или известные даты крупных вулканических извержений, а также информация исторических источников о сильных холодах, заморозках, неурожаях и т.п. Можно предположить, что выделенные экстремальные климатические события не раз выступали катализаторами социальных процессов. Возможно, именно по этой причине после экс- тремального события 1440 г. началась серия военных походов новгородских и московских князей в низовья р. Оби (волость Югру).

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 15-14-30011).

Список литературы Реконструкция экстремальных палеоклиматических событий на севере Западной Сибири по археологической древесине (на примере Надымского городка)

- Бараш С.И. История неурожаев и погоды в Европе. -Л.: Гидрометеоиздат, 1989. - 236 с.

- Баринов В.В., Мыглан В.С., Назаров А.Н., Ваганов Е.А., Агатова А.Р., Непоп Р.К. Экстремальные климатические события в Республике Алтай по ден-дрохронологическим данным // Изв. РАН. Сер. биологическая. - 2016. - № 2. - C. 1-11.

- Баринов В.В., Мыглан В.С., Тайник А.В. Экстремальные климатические события в Центральном Алтае за последние 1500 лет по данным древесно-кольцевой хронологии Jelo // Изв. РАН. Сер. географическая. - 2017. -№ 1. - С. 91-102.

- Баринов В.В., Мыглан В.С., Тайник А.В., Ойдупаа О.Ч., Ваганов Е.А. Экстремальные климатические события в Республике Тыва по дендрохронологическим данным // Сиб. экол. журн. - 2015. - Т. 22, № 4. - С. 507-517.

- Борисенко Е.П., Пасецкий В.М Экстремальные природные явления в русских летописях XI-XVII вв. - Л.: Гидрометеоиздат, 1983. - 240 с.