Реконструкция кампуса "Фертики" Удмуртского госуниверситета: ландшафтное обоснование дизайн-проекта

Автор: Замятина Юлия Алексеевна, Кашин Алексей Александрович, Кондратьева Олеся Анатольевна, Мухаметшин Ильшат Ринатович

Журнал: Природные системы и ресурсы @ns-jvolsu

Рубрика: География и геоинформатика

Статья в выпуске: 2 т.11, 2021 года.

Бесплатный доступ

В статье представлена концепция реконструкции стационара «Фертики» биогеоэкологической станции Удмуртского госуниверситета (далее - кампус «Фертики»), сформированная в процессе совместной работы специалистов-географов и дизайнеров. Наличие полевого стационара является необходимым условием формирования профессиональных навыков и умений студентов целого ряда направлений подготовки классического вуза. Однако требования к формированию внутреннего пространства стационаров меняются. Если еще полтора-два десятилетия назад достаточно было иметь минимально обустроенную площадку на территории, удовлетворяющей основным потребностям с точки зрения содержания полевых практик и научных исследований, то в настоящее время все более очевидной становится необходимость расширения функционала и видов деятельности. При этом предлагается в основу современных дизайнерских решений положить естественные и культурно-исторические особенности местности, в пределах которой располагается кампус. В условиях ограниченного финансирования и общей нестабильной финансовой ситуации возникает необходимость более эффективного использования имущественного комплекса вуза, в том числе - полевых стационаров. Они должны не только удовлетворять потребностям проведения учебных практик и научных исследований, но становиться комплексными загородными (полевыми) подразделениями университетов, нацеленными на разнообразные виды деятельности. Предложенная концепция предусматривает реконструкцию стационара в направлении формирования своеобразной точки фокуса природных и культурных ландшафтов обширной территории. С одной стороны, кампус должен органично вписываться во вмещающее пространство, а с другой - отражать его основные природные, культурные и исторические особенности, чтобы получить богатое содержательное наполнение. Только комплексность и полифункциональность могут быть стимулами и условиями для его развития.

Кампус, дизайн-проект, природный и культурный ландшафт, междисциплинарный подход, фертики, удмуртская республика

Короткий адрес: https://sciup.org/149138037

IDR: 149138037 | УДК: 378.16:911(470.51):711.168(045) | DOI: 10.15688/nsr.jvolsu.2021.2.5

Текст научной статьи Реконструкция кампуса "Фертики" Удмуртского госуниверситета: ландшафтное обоснование дизайн-проекта

DOI:

Полевые исследования для представителей ряда направлений являются неотъемлемым компонентом профессиональной подготовки. Для геологов, географов, биологов полевой практикум невозможно заменить ни ди- 36

станционными методами работы, ни тренажерами и симуляторами. Кроме всех моментов, связанных непосредственно с учебной работой и научными исследованиями, необходимым является формирование навыков организации труда и отдыха в полевых условиях, поскольку будущая профессиональная дея- тельность многих выпускников данных направлений связана с экспедициями и длительным нахождением в «отрыве от цивилизации». Следовательно, и необходимость в стационаре не вызывает сомнений. В то же время использование целого загородного комплекса зданий и сооружений, учитывая оплату труда персонала и коммунальные платежи, в течение 1–2 месяцев в году в настоящее время становится очень сложным с экономической и организационной точек зрения. Поэтому необходимо расширять круг заинтересованных факультетов (институтов), вузов и организаций-партнеров для ведения разных видов деятельности, имеющей в основе прежде всего учебно-научную и познавательную составляющую. При этом сам стационар – кампус – необходимо переформатировать таким образом, чтобы он отвечал соответствующим требованиям и с содержательной, и с инфраструктурной точек зрения. На наш взгляд, в основу реконструкции (реновации) должны быть положены базовые ландшафтные (природные, культурные и исторические) закономерности, отражающие специфику вмещающей территории в широком смысле слова, реализованные через научно обоснованные современные дизайнерские решения.

Историческая справка. Экономическая и социальная нестабильность 1990-х гг. в России, кратное сокращение финансирования системы образования привели к многочисленным проблемам в развитии материально-технической базы университетов. В то же время, определенным стимулом для расширения сети региональных географических (а также биологических, геологических и т. д.) стационаров стало фактическое сворачивание программы выездных практик за пределы своих регионов, особенно в республики бывшего СССР, ставшие иностранными государствами.

В 1990 г. в Удмуртском госуниверситете из состава биолого-химического выделяется географический факультет, а уже через год начинается поиск постоянного места для строительства базы практик. Стационар «Фертики» начал создаваться 1992 году. Традиционный подход к созданию подобных баз заключается в том, что место для стационара определяется исходя из возможностей изучения тех или иных процессов и явлений, транспортной и пешеходной доступности основных изучаемых объектов. В связи с высокой сельскохозяйственной освоенностью территории Удмуртии выбор места для строительства был ограни-

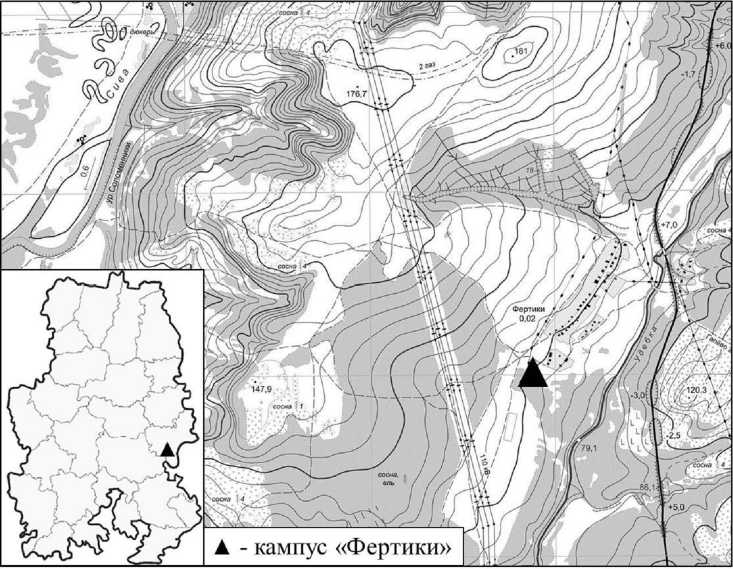

Рис. 1. Географическое положение кампуса «Фертики»

чен. Поэтому в случае с «Фертиками» выбор был обусловлен в первую очередь наличием свободного земельного участка (рис. 1).

Первым и главным объектом стал двухэтажный деревянный дом 1926 г. постройки, располагавшийся в Ижевске на месте одного из будущих корпусов университета. Он был демонтирован и перевезен на окраину д. Фертики Воткинского района – на площадку для строительства университетского стационара. Дом был собран на новом месте и стал служить для проживания студентов и преподавателей и проведения учебных занятий. В последующие годы появился ряд новых объектов: колодец, кухня-столовая, баня, летние душевые, метеостанция, преподавательский и гостевой дома и ряд других.

Однако в настоящее время стало очевидным, что для дальнейшего развития и расширения видов деятельности необходима реновация – причем не только в материальнотехническом плане, но и в смысловом и содержательном. Согласно [9, с. 302], «реновация (от лат. renovatio – обновление) – экономический процесс обновления, восстановления, замены элементов основных производственных фондов на новые». В трактовке понятия в качестве синонима указывается термин «санация» в значении «экономическая система финансово-экономических, технических и иных мер по восстановлению и реконструкции предприятий и учреждений; упорядочение их функционирования в новых условиях (напр., в “новых землях” Германии 90-х годов)» [9, с. 315]. На наш взгляд, именно значение термина «санация» в указанной трактовке соответствует задачам, стоящим перед университетом в плане развития стационара «Фертики». При этом использование самого термина в официальных документах (планах развития, технической документации, официальных публикациях и т. д.) не представляется продуктивным, так как слово имеет неоднозначный контекст: зачастую применяется для обозначения системы мер, применяемых к компаниям, неспособным заплатить по своим обязательствам.

В мае 2020 г. начались работы по обновлению материально-технической базы: ремонту существующих и возведению новых зданий и сооружений. Параллельно начал разра- батываться план развития с расширением видов деятельности и привлечением новых партнеров – структурных подразделений университета, физических лиц и организаций, заинтересованных в расширении существующих и разработке новых форматов работы. Сам стационар впервые стал позиционироваться как комплексная учебно-научная, творческая и рекреационная площадка университета. В расширенном понимании – полноценный кампус. При этом необходимо сохранить и сделать центральной учебно-научную составляющую и не уйти в сторону чисто коммерческой деятельности или рекреационного использования.

Цель настоящего исследования – разработка комплексного ландшафтного обоснования реконструкции (реновации) кампуса «Фертики» Удмуртского госуниверситета.

Задачи:

-

1. Формулировка и обсуждение основных принципов реконструкции.

-

2. Выполнение функционального зонирования территории.

-

3. Разработка дизайн-проекта плана благоустройства и озеленения территории кампуса и реконструкции учебного корпуса.

-

4. Ландшафтное обоснование дизайнерских решений с позиций природного и культурного ландшафтоведения.

Объект и методы

Сбор первичной информации проходил в процессе обсуждения в рамках института естественных наук УдГУ, с руководством вуза, а также представителями других институтов, потенциально заинтересованных в эксплуатации кампуса (для проведения учебных практик, научных исследований, реализации программ дополнительного образования). В результате были сформулированы основные требования к стационару с точки зрения как инфраструктурного, так и содержательного наполнения. На основании этих требований было сформулировано техническое задание, в соответствии с которым разрабатывался дизайн-проект.

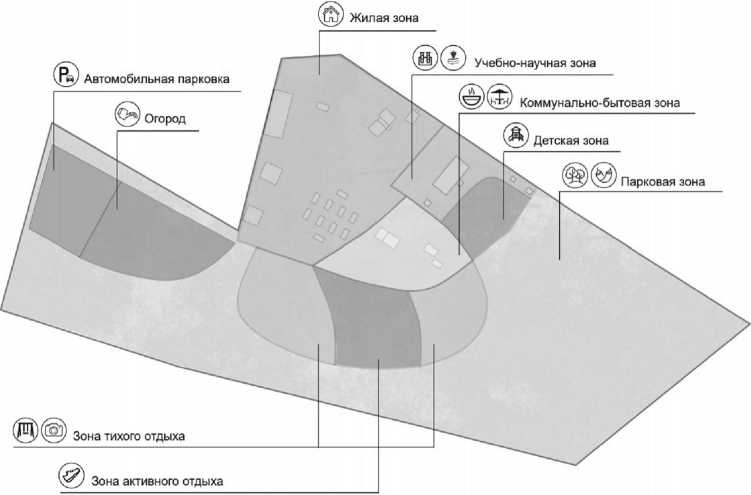

В соответствии с планом развития кампуса были выделены основные функциональные зоны (см. рис. 2):

-

1. Жилая. Включает в себя дома для проживания общей разовой вместимостью 80 человек. 64 места (8 домов вместимостью по 8 человек) рассчитаны для круглогодичного проживания. В 2020 г. закуплены и смонтированы 2 дома из 8 запроектированных.

-

2. Коммунально-бытовая. Включает кухню-столовую, бани, душевые, уборные. Бомльшая часть объектов находится в рабочем состоянии, основная задача – приведение в соответствии с санитарными нормативами и возможностью круглогодичного использования. Одна из целей реконструкции данной зоны – повышение бытового комфорта, что призвано расширить круг возможных посетителей и гостей кампуса.

-

3. Учебно-научная. Включает учебный корпус, метеостанцию, творческие мастерские. В настоящее время в качестве учебного помещения используется двухэтажный деревянный дом, однако дальнейшая его эксплуатация под вопросом в связи с несоответствием противопожарным и санитарным требованиям. В дизайн-проекте отражена реновация корпуса, однако параллельно прорабатывается план строительства нового здания с переносом в него функционала старого. При этом дизайн-проект остается актуальным, так как основные параметры (размеры, планировка) планируется реализовать в новом корпусе.

-

4. Рекреационная. Несмотря на приоритет учебной, научной и творческой деятельности, развитие рекреационной сферы призвано повысить привлекательность кампуса и должно расширить круг посетителей и гостей. При позиционировании стационара как рекреационной загородной площадки вуза, в том числе для отдыха сотрудников и студентов, необходима соответствующая инфраструктура. Для развития данной зоны заложена реконструкция спортивной площадки, установка детского городка, а также отдельные локации для спокойного отдыха в пределах парковой зоны: беседки, дорожки, гамаки, качели, фотозона и т. д.

-

5. Парковая. Значительная часть территории кампуса в настоящее время не используется (при общей площади 4 га эксплуатируется около 1,5) и занята малоценной влаголюбивой травянистой и древесно-кустарниковой растительностью (осока, таволга, ракитник, ольха и т. д.). На данном участке запроектирован дренажный канал и высадка деревьев и кустарников в соответствии с дендрологическим планом.

Необходимо отметить, что функциональные зоны не являются изолированными с содержательной точки зрения и имеющими узкое назначение. Все они вписаны в единый дизайн-проект и дополняют друг друга во многих аспектах. Так, парковая зона имеет и рекреационное, и учебно-научное назначение.

Рис. 2. Функциональное зонирование кампуса

В учебном корпусе запроектирован экспозиционный зал, который можно рассматривать и как объект экскурсионной деятельности (имеющей и учебный, и познавательный, и рекреационный аспекты). Общая цветовая гамма всех зон и объектов является природно-обусловленной и призвана демонстрировать основные цвета, типичные для вмещающего ландшафта. Данное обстоятельство также может рассматриваться как элемент в проведении учебных занятий и экскурсий.

В состав авторского коллектива дизайнеров вошли студенты магистратуры и преподаватели кафедры дизайна, а также специалист-дендролог учебного ботанического сада УдГУ. Все основные составные элементы дизайн-проекта стали результатом, выражением ландшафтных особенностей территории. Цветовая гамма, используемые строительные материалы, породный состав деревьев проектируемого парка, арт-объекты, особенности планировки – все это призвано акцентировать внимание на географической и исторической специфике местности. С одной стороны, сам кампус должен стать естественным элементом территории, а с другой – концентрировать ее характерные особенности.

Необходимость концентрации ландшафтных особенностей местности в пределах кампуса обусловлена в первую очередь учебными и познавательными целями. Акцентирование внимания на отдельных объектах и их составных частях, возможность организации экскурсий на территории стационара призваны вызвать интерес у потенциальных партнеров и создать уникальную площадку, которая могла бы использоваться как в учебно-научном, так и в рекреационном плане. Даже при нахождении непосредственно в пределах кампуса, без выхода за его пределы, должен быть целый ряд объектов и точек, позволяющих продемонстрировать основные ландшафтные особенности обширной территории. Данное обстоятельство и стало отправным моментом при разработке стратегии развития кампуса в целом и дизайн-проекта – в частности.

Результаты и их обсуждение

Стационар «Фертики» (официальное название – биогеоэкологическая станция УдГУ)

располагается в Воткинском районе Удмуртии в 80 км к востоку от г. Ижевска и в 11 км к юго-востоку от г. Воткинска.

Территория приурочена к долине малой реки Удебки, дренирующей узкую водораздельную зону между долинами Камы и ее притока Сивы, впадающей ниже плотины Воткинского водохранилища. Это дает возможность изучать как долинные, так и междуречные пространства с их специфическими ландшафтными особенностями. Расстояние по прямой до р. Сивы – около 3 км, до Воткинского водохранилища – 4,5 км. Несмотря на то что выбор места для стационара был во многом случайным, его можно оценить как удачное с точки зрения ландшафтного разнообразия.

Отражение почвенно-литологических и ландшафтно-ботанических особенностей.

Стационар располагается в восточной части Удмуртии, на широте г. Ижевска. Центральная часть республики находится в пределах обширной переходной полосы от таежной зоны к подтайге. Эта зона как самостоятельная выделяется не всеми учеными-лан-дшафтоведами и геоботаниками, но в широком смысле она является одной из вариаций южной окраины лесной зоны умеренного пояса северного полушария (вместе с понятиями «смешанные леса», «смешанные и широколиственные леса» и т. д.).

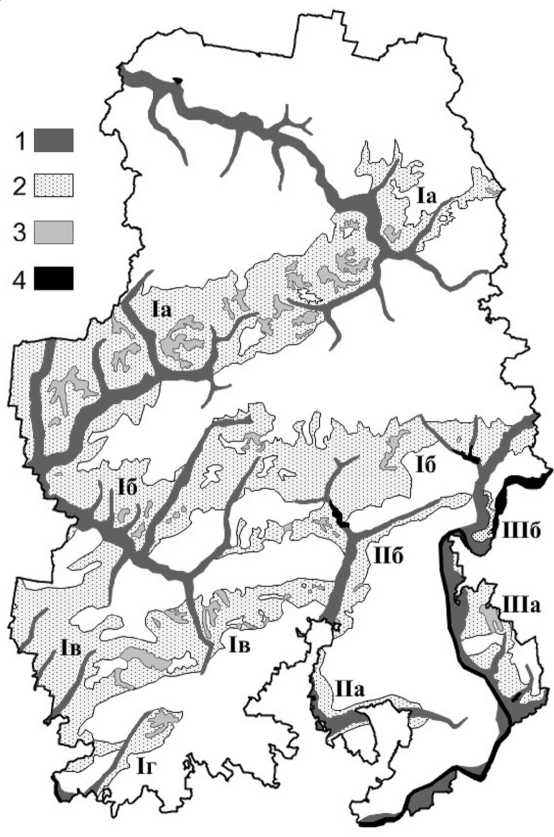

Варианты границы таежной и подтаежной зон в пределах Удмуртии несколько различаются, что также свидетельствует о ее недостаточно четкой пространственной выраженности. Так, если В.И. Стурман [2] проводит ее по северному краю Кильмезского песчаного массива (Советск – Нолинск – Красногорское – Игра – Оханск), имеющему субширотное простирание (с юго-запада на северо-восток), то И.И. Рысин [1] – по северному краю Центрально-Удмуртского массива (Сюмси – Якшур-Бодья – Шаркан), то есть примерно на 40–60 км южнее. Сам факт неявной выраженности данной границы обусловлен в том числе прохождением по центральной Удмуртии ряда эоловых песчаных массивов, стирающих и без того нечеткий зональный рубеж и вносящих элемент азональности в распределение основных ландшафтных характеристик. В частности, литогенная основа формирует парадоксальную ландшафтную границу, когда при переходе от подтайги к таежной зоне наблюдается уменьшение залесен-ности [2].

При этом эоловые массивы являются своеобразными резерватами как теплолюбивых, неморальных и лесостепных, так и северотаежных и даже тундровых видов растений и образуемых ими сообществ [2].

В окрестностях стационара в радиусе до 10 км встречается широкое разнообразие ти- пов растительности: это и темнохвойные леса, и хвойно-широколиственные, и светлохвойные (сосновые) на эоловых песках, и фрагменты дубрав по долине р. Сивы, обращенной на юг. Кроме того, встречаются разные типы лугов, небольшие болотные массивы и агроценозы.

Расчлененный рельеф и глубоко врезанная долина Камы делает территорию разнообразной с орографической точки зрения. Перепад высот в пределах окрестностей стационара в радиусе 3–5 км составляет около

Рис. 3. Конфигурация эоловых песчаных массивов на территории Удмуртии

Условные обозначения: 1 – аллювиальные отложения пойм и верхнечетвертичных надпойменных террас крупных рек; 2 – эоловые отложения долин и склонов; 3 – эоловые отложения водоразделов; 4 – водная поверхность.

Индексы: I – Вятский эоловый массив ( а – Кильмезский рукав, б – Центрально-Удмуртский рукав, в – Можгинский рукав, г – Умякский рукав); II – Ижский эоловый массив ( а – Кырыкмасский рукав, б – Ижско-Позимьский рукав); III – Камский эоловый массив ( а – Шольинско-Камбарский рукав, б – Камско-Сивинский рукав)

Примечание. Источник: [10].

110 м (в целом для территории Удмуртии амплитуда высот 280 м). При этом непосредственно в окрестностях можно наблюдать формы рельефа разной размерности (долины малых, средних и крупных рек), генезиса (флювиальные, эоловые, элювиальные, нивальные, антропогенные) и времени возникновения (современные и реликтовые).

Разнообразие литологического состава и пестрота поверхностных отложений обусловлены и расчлененным рельефом, и наличием вытянутых в субширотном направлении песчаных массивов, образовавшихся в перигляциальных условиях плейстоцена. Так, Фертики расположены в пределах Камско-Сивинского рукава Камского эолового массива [10]. Именно наличие песчаных массивов является одним из важнейших факторов формирования ландшафтного разнообразия. На песках сформировались почвы, обладающие очень низким естественным плодородием, что стало главной причиной отсутствия сплошного аграрного освоения. При наложении песчаных массивов в виде линейно вытянутых полос формируется своеобразная «освоенческая чересполосица», когда освоенные в сельскохозяйственном и промышленном отношении участки чередуются с крупными лесными массивами. Говоря о географических следствиях такого чередования, необходимо упомянуть эффект граничности, который проявляется в повышенном ресурсном разнообразии ландшафтных границ, что является фактором притяжения крупных поселений и районов концентрации хозяйственной деятельности [7; 8]. В частности, именно к выраженным в пространстве ландшафтным рубежам приурочены самые крупные в Удмуртии населенные пункты, в том числе – города Ижевск и Воткинск.

Данную важнейшую географическую особенность – территориальную дифференциацию расселения и хозяйства – можно изучать и демонстрировать на примере окрестностей стационара «Фертики». Тяготение крупных населенных пунктов к ландшафтным рубежам известно давно и является достаточно изученным феноменом. В условиях удмуртского Прикамья важнейшими рубежами в историческом контексте стали именно границы эоловых массивов. Центральной и южной Удмур- тии соответствует северный край зоны сплошного аграрного освоения, однако бомльшую часть территории региона можно считать своеобразной граничной полосой – от очаговолинейного к сплошному типу освоения. В этих условиях в ресурсном отношении участки возвышенностей, не покрытых песками, являлись источниками продовольственных ресурсов. Мозаичный почвенный покров с участками достаточно плодородных серых лесных и дер-ново-карбонатных почв способствовал относительно неплохим для данных климатических условий урожаям зерновых, позволявшим кормить не только густонаселенную аграрную местность, но и население заводских поселков (в том числе – Воткинского завода, основанного в 1759 г.). В то же время песчаные массивы с сильноподзолистыми почвами, обладающими низким естественным плодородием и, как следствие, с хорошо сохранившимися лесами, служили источником древесины, использовавшейся и как строительный материал, но что более важно – как источник для производства древесного угля, необходимого в металлургии XVIII–XIX веков.

Данную характерную черту можно наблюдать и на топологическом (локальном) уровне. Так, в окрестностях Фертиков мозаичность в распределении лесов во многом обусловлена конфигурацией песчаных массивов. Бомльшая часть участков, покрытых эоловыми песками, соответствует фрагментам лесов, преимущественно светлохвойных (сосна). В то же время выходы элювиальноделювиальных и делювиально-солифлюкцион-ных, а также аллювиальных отложений (в случае если они не заболочены) соответствуют сельскохозяйственным угодьям. Преимущественно это сенокосные луга либо посевы кормовых культур – однолетних и многолетних.

Данная особенность местности – разнообразие типов растительности, обусловленное мозаичностью литологического состава и расчлененностью рельефа – отражена в дендрологическом плане кампуса. Разумеется, в основе озеленения – искусственные насаждения. Но в то же время, набор пород позволяет продемонстрировать основные особенности тех или иных видов древесных растений, в том числе – с точки зрения условий произрастания. В частности, при проведении лекционных и практических занятий, а также учебных экскурсий, отдельные деревья и их группы можно использовать в качестве «наглядных пособий» с объяснением наиболее типичных для их произрастания мест и параллельно демонстрировать топографические карты и снимки местности с беспилотного летательного аппарата с указанием урочищ, для которых леса с тем или иным породным составом характерны в естественном произрастании.

Так, в пределах кампуса уже имеются небольшие группы взрослых деревьев ели европейской и сибирской. Их планируется сохранить и расширить посадками молодых деревьев. Данное обстоятельство является одним из проявлений географического положения Удмуртской Республики: нахождение вблизи границы Европы и Азии способствует взаимопроникновению европейских и сибирских видов. То же самое касается насаждений сосны сибирской (кедровой). Данная порода не является типичной для Удмуртии, но может быть использована для озеленения и представляет большую эстетическую и хозяйственную ценность. Ландшафтно-климатические условия региона являются вполне подходящими для данной породы, что подтверждается наличием кедровых рощ (памятник природы регионального значения – Заякинская кедровая роща в Игринском районе).

С точки зрения характеристики условий произрастания интерес представляют насаждения лиственницы сибирской. Как и сосна кедровая, не являясь породой, типичной для Удмуртии, она, хорошо приживается в условиях западного Приуралья. Для содержательного наполнения экскурсий, в том числе для работы с одаренными школьниками (что является для института естественных наук одним из приоритетов во внешней деятельности) необходима демонстрация пород, произрастающих в разных условиях. В случае с лиственницей – это наименее благоприятные условия: с продолжительными морозными зимами, коротким прохладным летом, многолетней мерзлотой, что типично для северного и приполярного Урала и бомльшей части азиатской территории России.

Для значительной части территории Удмуртии характерной чертой является взаимопроникновение таежных и даже тундровых с одной стороны, и лесостепных и даже степных – с другой – видов растений. В центральной Удмуртии главной причиной являются крупные эоловые массивы, служащие такими «проводниками», а на юге усиливается роль рельефа. Так, обращенные на юг долины крупных и средних рек являются своего рода «коридорами» для проникновения волн теплого воздуха из более южных широт. В окрестностях кампуса «Фертики» таковыми являются долины Камы и Сивы. Именно к ним приурочена северная оконечность ареала распространения дуба черешчатого (обыкновенного) [5]. Исходя из этих особенностей, для окрестностей Фертиков вполне обычным является сочетание на небольшой территории типичных бореальных видов (ель европейская, сосна кедровая сибирская и т. д.) и более теплолюбивых широколиственных (дуб черешчатый, липа мелколистная, клен остролистный и т. д.).

Кроме того, в дендрологический план заложены посадки ивы пурпурной и ивы шаровидной. Данные виды, кроме их эстетических качеств и неприхотливости, обладают важной способностью произрастать на переувлажненных почвах и поглощать излишки влаги, что имеет большое значение, т.к. территория создаваемой парковой зоны переувлажнена, а местами даже заболочена. С ландшафтной точки зрения с помощью посадок ивы можно продемонстрировать факторы, приводящие к заболачиванию и методы мелиорации переувлажненных земель. В данном случае этот аспект может служить основой для объяснения интразональных явлений. Согласно [3], интразональность – явление, связанное с формированием разнообразных почв, растительных сообществ и группировок животных в условиях, резко отличающихся от основных зональных природных комплексов, развитых в плакорных условиях, соответствующих климатической норме данной местности. Низинное болото (и заболоченные земли), обусловленное выровненным рельефом низких надпойменных террас р. Удебки и близким залеганием водоупоров, является примером проявления интразональности.

Отражение орогидрографических и гидрогеологических особенностей. Территория Удмуртии находится в области с достаточным и избыточным увлажнением, что обусловливает высокую густоту речной сети. Главная река региона – Кама, являющаяся крупнейшим притоком Волги. Кампус «Фертики» находится в 4,5 км к западу от Воткинского водохранилища на р. Каме. В 3 км к западу от Фертиков протекает крупный приток Камы – р. Сива.

Реки сыграли огромную роль в хозяйственном освоении и заселении территории Удмуртии. При этом велика была роль не только крупных судоходных рек (Кама), но и средних и даже малых. В первую очередь, они служили готовыми «коридорами» для расселения, по которым можно было передвигаться зимой пешим ходом и на конной тяге. В условиях очагового освоения, почти сплошной залесен-ности и отсутствии постоянной дорожной сети роль рек была исключительной.

Малые реки. Непосредственно рядом с территорией кампуса протекает малая река Удебка – приток Сивы. Транспортное значение таких рек было невелико, но очень важной была их водно-энергетическая функция. Практически непрерывный рост плотности сельского населения в XVIII – XX веках стал причиной постоянного расширения сельхозугодий и широкого строительства мельниц на малых реках. Так, к концу XVIII в. в четырех «удмуртских» уездах было 1 545 мельниц. Кроме мукомольных, были так называемые пильные мельницы, производившие доски и тес. К концу XVIII в. в крае действовало 18 пильных мельниц [6]. Своеобразным «памятником» служат остатки земляной плотины мельничного пруда на р. Удебке непосредственно вблизи кампуса. Этот объект, не обладающий высокой аттрактивностью, тем не менее, является важным артефактом и объектом экскурсионного характера. В содержание учебных и познавательных экскурсий плотина включается в обязательном порядке, так как отражает важный аспект природно-ресурсной базы освоения обширной территории.

В настоящее время хозяйственное значение подобных рек минимально, но в плане развития кампуса совместно с муниципальными органами власти рассматривается возможность восстановления пруда и превращения его в важный водохозяйственный и рекреационный объект.

Средние реки. С повышением порядка реки увеличивалась и их транспортная роль. Так, река Сива – приток Камы – при среднегодовом расходе воды в устье 31,2 м3/сек [12] в XIX – начале XX вв. использовалась для сплава пароходов, производившихся Воткинским заводом, до судоходной реки Камы. Несмотря на отсутствие судоходства в настоящее время, роль Сивы в становлении судостроения и развитии судоходства в Волжско-Камском бассейне была неоспоримой. Сплав крупных пароходов с длиной корпуса до 90 м и весом до 1000 тонн по рекам Вотка и Сива [4; 13] мог осуществляться только в период весеннего половодья. Данное обстоятельство является важной чертой сезонного характера многих производственных циклов в раннеиндустриальную эпоху. В более широком плане это – одна из сторон для иллюстрации роли климатоландшафтных особенностей территории в становлении территориально-отраслевой структуры хозяйства.

Долина р. Сивы интересна с точки зрения демонстрации многих современных и реликтовых рельефообразующих процессов. Боковая эрозия в пределах русла, овражная эрозия и плоскостной смыв на склонах долины с образованием соответствующих отложений изучаются в процессе учебной практики и демонстрируются в процессе экскурсий. Из реликтовых форм рельефа можно отметить континентальные дюны, образованные деятельностью ветра и располагающиеся на высоких надпойменных террасах, а также эрозионно-нивальные цирки и ниши.

Крупные реки. Крупнейшая река в окрестностях кампуса – Кама, являющаяся одной из важнейших на востоке Русской равнины и в Предуралье как с точки зрения хозяй-ственно-освоенческой, так и культурной и даже ментальной. Непосредственно в пешеходной доступности от Фертиков располагается берег Воткинского водохранилища – искусственного водного объекта, созданного на Каме в начале 1960-х гг. для работы Воткинской ГЭС. Коренной правый берег Камы представляет собой уступ высотой до 40– 50 м, вскрывающий породы уржумского яруса среднепермского отдела. В береговой зоне водохранилища активно проявляются абразионно-аккумулятивные, обвально-осыпные, оползневые, суффозионные процессы. Таким образом, водохранилище представляет интерес не только с точки зрения изучения речной сети как транспортной системы региона (в этом плане экскурсия на водохранилище имеет лишь созерцательный аспект), но в первую очередь для изучения геологического строения территории и современных экзогенных процессов.

С точки зрения формирования отдельных объектов и зон самого кампуса используются крупные обломки горных пород, переработанные волноприбойной деятельностью. Глыбы песчаника, валуны и галька кварцита и конгломератов используются для малых композиций в благоустройстве территории (альпийские горки, бордюры пешеходных дорожек и т. д.). Очень необычные композиции создаются из переработанных волнами стволов и корней деревьев. Многие из них представляют собой готовые естественные скульптуры, которые используются для оформления фотозоны, входных групп, ограждения территории и т. д. Кроме сугубо дизайнерского аспекта, дерево и камень, обработанные волнами, служат для демонстрации и объяснения процесса абразии, характерного для всего правобережья Камы.

Что касается гидрогеологических особенностей, – характер залегания грунтовых вод и основные закономерности, связанные с их распределением и глубиной залегания, можно изучать и демонстрировать непосредственно в пределах кампуса. Главным источником водоснабжения является колодец глубиной 5 метров. Уровень грунтовой воды стабилен, дебит достаточен для хозяйственного и питьевого водоснабжения группы 80–90 человек. По результатам регулярно проводимых химических анализов состав воды гидрокарбонатный магни-ево-кальциевый с минерализацией около 0,2– 0,4 г/л, что типично для грунтовых вод зоны интенсивного водообмена в Удмуртии.

Большая часть территории кампуса перекрыта элювиально-делювиальными супесями, подстилаемыми суглинистыми и глинистыми водоупорами. В юго-восточной части территории водоупоры выходят на поверхность, вызывая переувлажнение и локальное заболачивание. В проект реконструкции кампуса заложена прокладка осушительного канала с целью понизить уровень грунтовых вод.

Ландшафтный анализ общих дизайнерских подходов. К общим подходам, реализуемым в развитии разных функциональных зон, можно отнести цветовые решения и используемые материалы. Основные цвета, используемые в дизайн-проекте – зеленый, коричневый, серый, бежевый, черный. Они отражают естественную цветовую гамму, характерную для ландшафта. Традиционные строительные материалы – дерево и камень. Исторически именно они использовались человеком на территории Вятско-Камского междуречья. Металл, а тем более синтетические материалы в качестве строительных материалов появились гораздо позже. Их использование в настоящее время продиктовано соображениями практичности, долговечности и доступности, но, тем не менее, в проекте они используются ограниченно, и даже в случае использования они, как правило, декорируются, под дерево или камень посредством передачи цвета и фактуры.

Естественность, гармония с вмещающим ландшафтом, не только отвечают общему плану реконструкции кампуса, но и соответствуют современным дизайнерским трендам. Так, в настоящее время становится все более распространенным т.н. медленный дизайн, в котором основное внимание уделяется материалам, происхождению изделия и способам его изготовления с учетом окружающей среды и устойчивости [11].

В полной мере данные тенденции отражены в проекте реконструкции учебного корпуса. Как упоминалось выше, даже в случае невозможности дальнейшей эксплуатации и реконструкции самого двухэтажного деревянного дома – архитектурной доминанты и своеобразного символа кампуса – тот объект, который будет построен ему на смену, должен сохранить основные параметры существующего строения.

В существующем корпусе 4 комнаты одинаковой площади (7,5 х 8,5 м) - по 2 на каждом этаже. Планировку предлагается сохранить (или перенести в новое здание) и оборудовать помещения следующего назначения:

-

1. Лекционный зал.

-

2. Камеральная комната для проведения занятий и самостоятельной подготовки.

-

3. Творческая мастерская для работы художников и скульпторов.

-

4. Экспозиционный зал, выполняющий роль естественно-научного и исторического музея.

За основу было решено взять смесь стилей «минимализм» и «эко-стиль». Минимализм в этом решении заключается лаконичностью выразительных средств, простотой, точностью и ясностью композиции. Принцип «экостиля» в проекте прослеживается в малых индивидуальных формах, мебели из натуральных и экологичных материалов.

В проекте преимущественно используется мебель простых геометрических форм в стиле минимализм, что позволяет соединять между собой модули.

Основными материалами в проекте являются декоративная штукатурка, натуральное обработанное дерево, фанера и их сочетание с разными металлическими конструкциями. Активно используется выделение функционального зонирования с помощью разных цветовых плоскостей, текстуры, материалов, LED-подсветки.

Для дополнения концепции помещения используются различные виды декоративных растений, сухостоя, кашпо, картин местных художников.

Интерьер выдержан в спокойной естественной цветовой гамме, применены натуральные оттенки и их сочетания с контрастными темными или светлыми цветами. Такое сочетание делает обстановку не только уютной, гармоничной, но и современной.

Материалы всего интерьера экологичны, а элементы декора являются органичной частью вмещающего ландшафта.

Завершая характеристику ландшафтного обоснования реконструкции кампуса, необходимо упомянуть, что в содержательном наполнении отдельных помещений учебного корпуса запроектирована экспозиция гербария, коллекции горных пород и минералов, а также тематические настенные карты, картины художников и фотоработы. Они призваны демонстрировать важнейшие ландшафтные особенности окрестностей кампуса, а шире – всей территории Удмуртии, с акцентом на характеристику удмуртского Прикамья.

Заключение

В результате выполненных работ был создан дизайн-проект кампуса «Фертики»

Удмуртского госуниверситета и выполнено его ландшафтное обоснование. На наш взгляд, подобные работы необходимо рассматривать шире, нежели просто выполнение частной задачи. Это своеобразный пример междисциплинарного подхода в формировании локального пространства, являющегося выразителем географической специфики гораздо более обширной территории.

Помимо основной цели разработки и реализации проекта реконструкции кампуса, важной является возможность расширения круга заинтересованных факультетов (институтов) университета для прохождения практики. В выполнении работ по реконструкции могут быть использованы знания и навыки студентов и преподавателей географических, биологических, геологических, исторических, экономических и ряда других направлений подготовки. В складывающихся условиях только комплексный междисциплинарный подход в реконструкции может стать действенным и способным объединить усилия разных заинтересованных сторон и привлечь необходимое финансирование. Более того, наличие кампуса, обеспеченного необходимой инфраструктурой, оборудованного в соответствии с современными дизайнерскими подходами и органично вписанного в географический, исторический и культурный контекст вмещающей территории, способно стать важным конкурентным преимуществом развития регионального вуза в сложных конкурентных условиях.

Список литературы Реконструкция кампуса "Фертики" Удмуртского госуниверситета: ландшафтное обоснование дизайн-проекта

- Атлас Удмуртской Республики / под ред. И. И. Рысина. М. : Феория, 2016. - 282 с.

- Баранова, О. Г. К вопросу о положении южной границы таежной зоны на территории западного Предуралья / О. Г. Баранова, Е. И. Егоров, В. И. Стур-ман // Вестник Удмуртского университета. Серия: Биология. Науки о Земле. - 2010. - Вып. 1. - С. 59-69.

- Большая российская энциклопедия. - Электрон. текстовые дан. - Режим доступа: https:// bigenc.ru/biology/text/2015317 (дата обращения: 29.01.2021). - Загл. с экрана.

- Добровольский, И. А. Воткинский завод на рубеже эпох: заметки конструктора / И. А. Добровольский. - Воткинск : МП МИИЦ, 2009. - 299 с.

- Иллюстрированный определитель растений Средней России. Т. 2. Покрытосеменные (двудольные: раздельнолепестные) / И. А. Губанов [и др.]. - М. : Т-во научных изданий КМК, 2003. - 665 с.

- История Удмуртии : конец XV - начало XX века / под ред. К. И. Куликова; введение М. В. Гришкиной, Н. П. Лигенко. - Ижевск : УИИЯЛ УрО РАН, 2004. - 552 с.

- Кашин, А. А. Исследование ландшафтной организации территории Удмуртии как фактора хозяйственного освоения и расселения населения : автореф. дис. ... канд. геогр. наук / Кашин Алексей Александрович. - Пермь, 2016. - 28 с.

- Кашин, А. А. Удмуртия в ландшафтном измерении: природа, культура, этносы : монография / А. А. Кашин, М. А. Пермяков, Н. Н. Тимерханова. -Ижевск : Удмуртский университет, 2019.

- Комлев, Н. Г. Словарь иностранных слов / Н. Г. Комлев. - М. : ЭКСМО, 2006. - 669 с.

- Обатнин, В. А. Анализ распределения четвертичных отложений на территории Удмуртской Республики путем создания цифровой карты / В. А. Обатнин, А. В. Сергеев // Вестник Удмуртского университета. Серия: Биология. Науки о Земле. - 2020. - Т. 30, вып. 2. - С. 175-189.

- Тренды2020/2021: 10 ключевых тенденций от эко-дизайна до новой эклектики // INTERIOR+DESIGN - онлайн-издание о дизайне. - Электрон. текстовые дан. - Режим доступа: https://www.interior.ru/design/ 10596-trendi-2020-2021-10-klyuchevih-tendentsii-ot-eko-dizaina-do-novoi-eklektiki.html (дата обращения: 29.01.2021). - Загл. с экрана.

- Удмуртская Республика : энциклопедия / гл. ред. В. В. Туганаев. - Ижевск : Удмуртия, 2000. - 800 с.

- Mitiukov, N. W. Memoirs of I.V Dobrovolsky as a Historical Source for Votkinsk Shipbuilding /N. W. Mitiukov // Russkaya Starina. - 2017. - Vol. 8, №№ 2. -P. 122-142. - DOI: https://doi.org/10.13187/rs.2017.2.122.