Реконструкция национальной храмовой архитектуры (на примере армянского нагорья)

Автор: Лулукян Назели Суреновна

Рубрика: Градостроительство, планировка сельских населенных пунктов

Статья в выпуске: 4 т.19, 2019 года.

Бесплатный доступ

Основное содержание статьи составляет научный анализ методов и технологий для реконструкции храмов с учетом особенностей проектирования национальной архитектуры. Большой объем исторических объектов на территории современной Армении в разных ее уголках, требующих реконструкции, диктует необходимость перехода на более быстрые и надежные технологии восстановления памятников архитектуры. В ходе изучения исторических, археологических, статистических и географических материалов была получена информация, как и каким образом осуществлялась и развивалась реконструкция храмовой архитектуры на территории Армянского нагорья, а также как с учетом уже имеющихся исследований создать наиболее оптимальные современные методологии по сохранению храмовой архитектуры. Основное внимание в работе автор акцентирует на важности и актуальности данной темы, так как изучение методов реконструкции позволит не только сохранить достояние народного мастерства и передать его будущим поколениям, но и изучить особенности колорита национальной архитектуры и использовать эти знания в проектировании новых храмов. Исследуя характерные признаки храмовой архитектуры Армянского нагорья, можно сделать вывод, что осуществлять реконструкцию можно только с помощью метода реставрации. Одна из главных задач такой реконструкции заключается в следующем: не видоизменять объёмно композиционную концепцию храма, обеспечить восстановление утраченного архитектурно-исторического облика.

Реконструкция, реставрация, проектирование, храм, национальная архитектура, монастырь, убранство

Короткий адрес: https://sciup.org/147232151

IDR: 147232151 | УДК: 711.417.4 | DOI: 10.14529/build190402

Текст научной статьи Реконструкция национальной храмовой архитектуры (на примере армянского нагорья)

Исследование методологий реконструкции храмовой архитектуры на базе наиболее рациональных, экономически целесообразных и долговечных технологий восстановления и расширения памятников архитектуры является приоритетной задачей, которая входит в основу части исследования в области реконструкции национальной храмовой архитектуры (на примере Армянского нагорья). Реконструкция храмовой архитектуры включает в себя изучение не только многообразия методологий, с помощью которых возможна реконструкция национального достояния, но и вопросы территориального расположения храмов, объединения системой географических, климатических, экономических, социальных, политических, исторических и других факторов, оказывающих непосредственное влияние на эксплуатационный срок и развитие, восстановление монастырей на территории Армянского нагорья. Большой объем исторических объектов, требующих реконструкции, на территории современной Армении в разных ее уголках диктует необходимость перехода на более быстрые и надежные технологии восстановления памятников архитектуры. При этом необходимо систематизировать аналитическую часть, в которую входит анализ и понимание градостроительной истории, с помощью которой становится возможным выявление и обоснование территориального расположения храмовых комплексов. Сюда же входит изучение декоративно-знаковой символики, типологии храмовой архитектуры, функционально- планировочные решения, этапности развития. Все вышеперечисленное позволит сформировать единое представление об особенностях очерков, которые соблюдались в проектировании национальной архитектуры. Система реконструкции в области восстановления первоначального облика храмовой архитектуры на территории Армянского нагорья во все периоды проектной деятельности данного направления являлась результатом накопленных знаний и глобальных естественных стратегий, обусловленных доминирующими целями, важными для осуществления сохранности наследия армянского народа. При изучении исторических, археологических, статистических, географических материалов возможно понять, как и каким образом осуществлялась и развивалась реконструкция храмовой архитектуры на территории Армянского нагорья, а также как, принимая во внимание уже имеющиеся исследования, создать рекомендации с учетом наиболее оптимальных современных методологий по сохранению храмовой архитектуры.

Цели и задачи настоящего исследования:

-

- сформировать единую научно обоснованную систему знаний об исторических особенностях проектирования храмовой архитектуры на территории Армянского нагорья;

-

– определить закономерности разрушения храмовой архитектуры на территории исследования и сформировать инвариантные рекомендации и методики устойчивого развития в области реконструкции национальной храмовой архитектуры.

Объектом исследования являются исторические храмовые комплексы, монастыри, церкви и часовни. Система проектирования храмовой архитектуры, этапы ее развития, региональные особенности формировали основу градостроительного каркаса в вопросе расположения храмовой архитектуры на территории Армянского нагорья, особенности реконструкции в исторической динамике с выходом на современный этап.

Предметом исследования являются архитектурно-пространственные принципы и приемы в составлении рекомендаций и методологий по сохранению национальной храмовой архитектуры.

Методика исследования базируется на комплексном градостроительном анализе и системе расположения храмов на территории Армянского нагорья с определением наиболее характерных типов повреждений, вследствие которых происходит разрушение храмовой архитектуры в определенном регионе. Основным методом исследования является градостроительный анализ в исторической динамике с обобщением историко-архивных материалов, эмпирических данных, статистических данных, материалов последних реконструк-ционных работ, документационных материалов, содержащих в себе информацию об использованных технологиях, которые применялись для восстановления храма в области реконструкции. Далее последует формирование вариативных рекомендаций на базе методов исторического, градостроительного и эвристического прогноза. В процессе работы изучены периоды развития, а также исследована хронология, типология и особенности развития национальной храмовой архитектуры на территории Армянского нагорья.

Считается, что в первый период преобладают простые зальные композиции (однонефные сводчатые залы). Далее – трехнефные базиликальные композиции, в которых внутреннее пространство расчленено обычно тремя парами мощных Т-образных или крестообразных пилонов. Центральный неф шире, на его оси размещена главная апсида храма. В процессе постепенного усложнения вначале добавляются боковые комнаты алтаря, а затем галереи [1].

Вторую линию в развитии культового зодчества составляют купольные сооружения. В древнейших центрических композициях купол опирается либо на квадратное основание, образованное внешними стенами сооружения, либо на центральную (квадратную) часть крестообразной композиции, образованной простым присоединением полукруглых или прямоугольных рукавов. В дальнейшем развитии композиции купольных форм происходит увеличение подкупольного простран- ства. Купол господствует и во внешнем облике сооружений , определяя их силуэт [4]. В раннесредневековом армянском зодчестве наиболее распространенными становятся чисто центрические здания. Появляется новый тип церкви, в котором внутренняя четырехапсидная композиция взята в прямоугольный абрис внешних стен, а в углах сооружений размещены круглые или квадратные комнаты, связанные с центральным подкупольным пространством через специальные круговые проходы – так называемый тип Рипсимэ [6]. На основе изрядного количества исторических описаний, картографических материалов, а также материалов собственных исследований автора можно с достаточной степенью достоверности восстановить ход развития и особенности проектирования национальной храмовой архитектуры на территории Эчмиадзина, Эребуни, особенности развития построений церквей в других исторических регионах в различные периоды в Армении, опираясь на труды ряда исследователей в области истории и культуры [7]. Особенно малоизученным все-таки остаются храмы с I до V века, так как достоверно не указаны даты их создания, есть лишь информация о том, что они были построены на рубеже I–V веков. К ним относятся такие храмы, как:

-

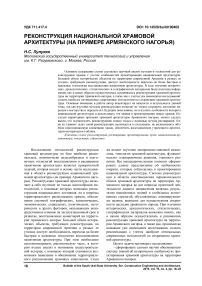

– храм в Гарни́ (рис. 1) (языческий храм в Ар мении, построенный в I в. н. э. армянским царем Трдатом I. Находится в 28 км от Еревана в Ко- тайкской области, в долине реки Азат, рядом с селом Гарни. Был разрушен в результате земле трясения 1679 года, восстановлен из руин в советское время [2];

-

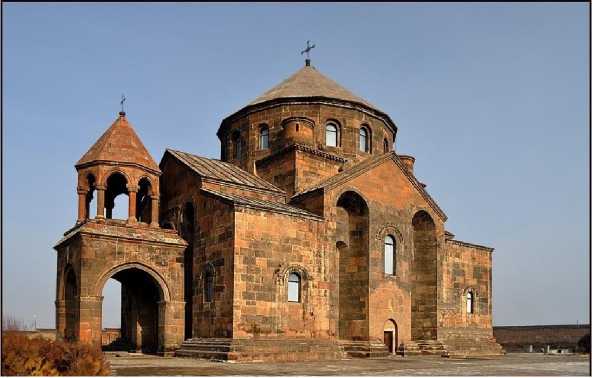

– церковь Святой Рипсимэ, 618 г. (рис. 2). Эта армянская церковь, расположенная в городе Ва- гаршапат Армавирской области Армении. С 2000 года входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО [5];

-

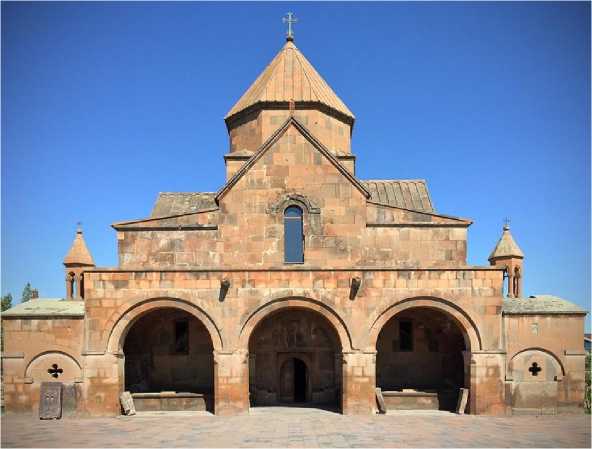

– церковь Святой Гаяне, 630 г. (рис. 3). Армянская церковь, расположенная в городе Вагаршапат Армавирской области Армении, входит в состав Эч- миадзинского монастыря. С 2000 года церковь входит в списо к Всемирного наследия ЮНЕСКО [9].

Памятники указанных областей поражают не только весьма большим количеством, но и богатством форм, творческих исканий, находчив остью, художественной выразительностью. Естественно, что именно к ним было приковано внимание исследователей. Другие виды армянского искусства прошлых времен, такие как стенная роспись или фрески, прикладное искусство, мозаичная живопись, которые присутствуют как в убранстве храмов, так и на фасадах, остаются неизученными или слабо изученными в силу того, что реставрационные работы не всегда были своевременно и грамотно выполнены, вследствие чего памятники народного зодчества теряют свою уникальность к моменту изучения. В связи с этим данное исследование призвано заполнить пробелы знаний,

Рис. 1. Храм Гарни́ в Котайкской области Армении

Рис. 2. Церковь Святой Рипсимэ, г. Вагаршапат Армавирской области Армении, входит в состав Эчмиадзинского монастыря

Рис. 3. Церковь Святой Гаяне, г. Вагаршапат Армавирской области Армении, входит в состав Эчмиадзинского монастыря методологий по сохранению памятников национальной культуры и формирует рекомендации по изучаемой теме.

Наряду с историко-археологическими исследованиями на территории Армянского нагорья важнейшую роль в научном представлении о национальной храмовой архитектуре играют архитектурно-градостроительные исследования. Связано это с тем, что местонахождения культурнорелигиозных сооружений во все времена, что существовала армянская культура, с момента принятия в 301 году христианства, никогда не были случайными.

Известно, что ранние храмы часто возводили на фундаментах разрушенных языческих базилик. Одним из первых исследователей храмовой архитектуры с точки зрения научного градостроительного анализа стал Токарский Н.М., им была издана монография в издательстве Академии наук Армянской ССР в 1946 году под названием «Архитектура древней Армении/Академия наук Армянской ССР, Институт истории – Ереван». Данная монография систематизировала опыт и исследования градостроителей. Автором были выявлены и обоснованы композиционные, экономические, архитектурные принципы, которые легли в основу формирования сложных систем внедрения национальных архитектурных памятников в градостроительную инфраструктуру малых и больших городов Армянского нагорья. Нельзя не заметить, что все исследования, связанные с градостроительной частью, имеют прямую и тесную взаимосвязь с историко-археологическими исследованиями. Так, например, упоминается, что античные храмы, построенные во второй половине I века царем Трда-том I Аршакидом, занимали вершину мыса, что является по сведению картографических исследований «центральной», т. е. самой высокой точкой в градостроительной системе. Также исходя из очерков данной монографии, можно сделать вывод, что храмы, построенные в I–V веке, были сильно повреждены, а некоторые вовсе рухнули в 1679 году, не выдержав землетрясения, и несколько столетий простояли в руинах. В 60–70-х годах XX века их восстановили.

Наиболее значимой работой в области сохранения храмовой национальной архитектуры занимался Кертменджян Давид Григорьевич, кандидат архитектуры. На основании большого количества исследованного материала воспроизводится уточнение территориального расположения крепостей, монастырей и других строительных объектов в 4 областях Тарона-Васпуракана, а также единая система по сохранению наследия с древних времен до периода начала XX века. Изучением армянской архитектуры и памятников армянского зодчества занимались О.Х. Халпахчьян, Т.А. Марутян, К.Л. Оганесян, Ш.Р. Азатян, С.А. Маилов, В.М. Арутюнян, С.А. Сафарян, А.Л. Якобсон, А.А. Саинян, Н.М. То-карский, Ю.С. Яралов, Т.А. Тораманян, М.М. Асра- тян, Н.Г. Буниатов, С.Х. Мнацакян, Н.С. Степанян и др. В частности, в их трудах рассматривается архитектура культовых сооружений [8].

Реконструкция является крайне важным аспектом современной деятельности фундаментальной науки архитектуры, благодаря этому виду архитектурных работ и проектов изысканий появляется возможность более полного и детального изучения археологически важных объектов истории армянского храмового зодчества. Изучив всевозможные виды и методики реконструкции, автор пришел к выводу, что оптимальным методом для сохранения наследия храмовой архитектуры будет являться такой вид реконструкции, как реставрация, так как реставрация – это восстановление архитектуры в ее первоначальном или близком к первоначальному виде, что позволит сохранить ту красоту храмов, их символику и значение, которое было в них вложено при проектировании много веков назад.

При реставрации памятников архитектуры обязательно учитываются их историческая и художественно-культурная ценность. Именно это является главным достоинством реставрации в вопросе сохранения народного наследия. Рекомендация по сохранению архитектуры состоит в выбранной методике работы, и именно в реставрации главной задачей является сохранение ее в подлинном виде, сохранение исторической ценности и значимости. Еще одним оптимальным методом сохранения храмовой архитектуры является консервация, включающая такой спектр про-ектно- конструкторских работ, как очистка, укрепление и дальнейшая защита здания от всевозможных внешних воздействий. Консервация нужна тем храмам, которые уже подверглись разрушительным процессам, для приостановления, и выявления материальных элементов и их стабилизации, а также для дальнейшего сохранения здания в том виде, в котором оно дошло до наших дней.

Для того чтобы реставрируемое здание не потеряло при восстанавливающих работах своего первоначального облика, необходимо придерживаться следующих авторских рекомендаций по реставрации:

-

1. Все действия, производимые реставратором, должны быть обратимыми, чтобы, в случае необходимости, была возможность провести новую реставрацию.

-

2. Необходимо учитывать естественное раз-рушение/деформацию архитектуры в дальнейшем, в связи с чем выбирать материал, который не будет слишком тяжелым или слишком легким после завершения работ.

-

3. Восстановление декоративных прикладных элементов архитектуры необходимо производить только при наличии полноценных аналогов, желательно той базилики или стилистики, при которой был создан объект. Если нет прямых аналогов, их

-

4. В реставрационных работах не допускается принятие поспешных, непродуманных решений; проекты реконструкций – это всегда комплексная работа архитектора, инженера, археолога и т. д.

-

5. Необходимо сохранить всю проектную документацию о реставрируемом здании.

-

6. В процессе реставрационных работ должны быть зафиксированы все действия, выполняемые археологическими группами реставраторов, с подробным описанием применяемых методик, инструментов, материалов и сроков выполнения той или иной операции [3].

ищут на других храмах, построенных в других уголках Армении, но примерно в это же время. Доказано, что декоративно-прикладное искусство является идентичным по стилю и времени исполнения и создания.

Подводя итог, нужно констатировать тот факт, что реставрация храмовой архитектуры по сравнению с реконструкцией – это более сложный и трудоёмкий процесс с точки зрения технологического обеспечения. Именно поэтому целью реставрации является восстановление первоначального вида реставрируемого здания, и возможным это становится только с помощью тех приемов, способов и методик, которые были доступны зодчим времени создания архитектурного объекта. Исследование пришло к окончательному выводу, что применение обоих этих методов с авторскими рекомендациями по их выполнению позволяет воссоздать утраченные объекты национальной храмовой архитектуры на территории Армянского нагорья. При рассмотрении реконструируемых объектов храмовой архитектуры в градостроительном комплексе автором предложена система этапов изучения, включающая информацию достоверного датирования храма, его географического положения, архитектурно-комплексного решения, а также многих других факторов, которые должны учитываться при реконструкции с элементами реставра- ции и консервации. Установленный автором ряд рекомендаций для реконструкции и консервация предполагает как принятие определенных решений на основании архитектурно-планировочных, так и конструктивно-технологических решений, что в свою очередь оказывает определяющее влияние на технологию и организацию производства работ. Реконструкция такой храмовой архитектуры требует разработки принципиально новых технологий и адаптации существующих апробированных методов. Решение вопросов реконструкции потребовало разработки новых методов и индустриальных технологий, отвечающих современным техническим и экономическим требованиям.

Список литературы Реконструкция национальной храмовой архитектуры (на примере армянского нагорья)

- Айвазян, А.А. Историко-архитектурные памятники Нахичевани / А.А. Айвазян. - Ереван, 1978.

- Айвазян, А.А. Мемориальные памятники и рельефы Нахичевани / А.А. Айвазян. - Ереван, 1987.

- Айвазян, А.А. Памятники армянской архитектуры Нахичеванской АССР / А.А. Айвазян. - Ереван, 1981.

- Академия наук Армянской ССР. Мемориальные памятники средневековой Армении, хачкары IХ-ХIII вв. - Ереван, 1984.

- Аннинский, А. История Армянской церкви (до XIX в.) / А. Аннинский. - Кишинев, 1900.

- Арутюнян, В.М. Памятники армянского зодчества / В.М. Арутюнян, С.А. Сафарян. - М., 1951.

- Асратян, М. Очерки армянской архитектуры / М. Асратян. - М., 1985.

- Давлианидзе, Л.С. К изучению цундско-тмговских хачкаров / Л.С. Давлианидзе // Вестник гос. музея Грузии, XX в. - 1959.

- Кильневская, Э.В. От изобретательности к орнаменту / Э.В. Кильневская. - М., 1968.